我国普惠金融高质量发展水平测度研究

查华超

(安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233060)

一、问题的提出

自2005年“中国小额信贷发展促进网络”成立以来,经十多年苦心经营,我国普惠金融取得了长足进步,不仅金融服务实现广覆盖,金融产品渗透率加深,而且针对弱势群体的金融服务效率也持续提高,我国普惠金融正迈向高质量发展的新阶段,研究我国普惠金融高质量发展水平问题正成为焦点之一。

然而遗憾的是,已有文献虽关注了普惠金融高质量发展问题,但也存在明显的不足。如甄新伟(2019)[1]认为,在我国已转向高质量发展阶段的新时代背景下,高质量发展普惠金融,不但体现我国金融服务效率,也是坚持金融服务实体经济的应有之意;陈颖(2019)[2]指出,伴随普惠金融服务创新加速,我国普惠金融也迎来前所未有的发展机遇和广阔空间,更高质量、更高效率、更可持续的金融服务正在成为可能。这些相关研究,虽阐述了普惠金融高质量发展的新时代意义,但未就何为普惠金融高质量发展,以及我国普惠金融高质量发展有何特征等问题展开深入研究。

同时,现有研究一般从金融服务的可得性、使用情况和服务质量三个维度,选择具体指标来测度分析普惠金融指数,而鲜有文献进一步对普惠金融高质量发展水平做测度分析。如霍诺汉(Honohan)(2008)[3]构建普惠金融指标体系,测度了全球160多个国家的普惠金融发展水平;Sarma和Pais(2011)[4]从可得性、银行服务渗透度及使用情况三个维度构建指标体系,对包括印度在内的45个国家的普惠金融发展指数做了测算;李涛等(2016)[5]采用Global Findex、Enterprise Survey 和Financial Access Survey数据,对全球100多个国家的普惠金融发展水平做了研究;宋晓玲和侯金辰(2017)[6]运用变异系数及加权几何平均法,对25个发达国家和40个发展中国家的普惠金融指数做了测度分析。

大量文献虽重点关注了中国普惠金融发展水平测度问题,但也基本从可得性、使用情况和服务质量三个维度出发,构建指标体系并测度分析普惠金融指数。如王婧和胡国晖(2013)[7]采用2002—2011年中国银行业数据,研究发现中国普惠金融的发展虽历经波折,但整体状况良好。焦瑾璞等(2015)[8]计算了2013年中国普惠金融发展指数后发现,中国各地区普惠金融发展水平存在较大差异。杜强和潘怡(2016)[9]测算了2006—2013年中国31省市区普惠金融指数,同样发现普惠金融发展存在地区差异。马彧菲和杜朝运(2017)[10]测算了宏观、银行、保险三个维度下的普惠金融指数,发现2005—2013年中国各地区普惠金融指数得分基本表现出上升之势。刘亦文等(2018)[11]从渗透性、可得性、效用性和可负担性四个维度,采用变异系数法测度了2005—2015年中国各地区普惠金融水平,发现中国各地区普惠金融发展整体水平仍较低。林春等(2019)[12]则采用探索性空间数据分析的方法,发现中国城市普惠金融发展存在显著的正向空间相关性。

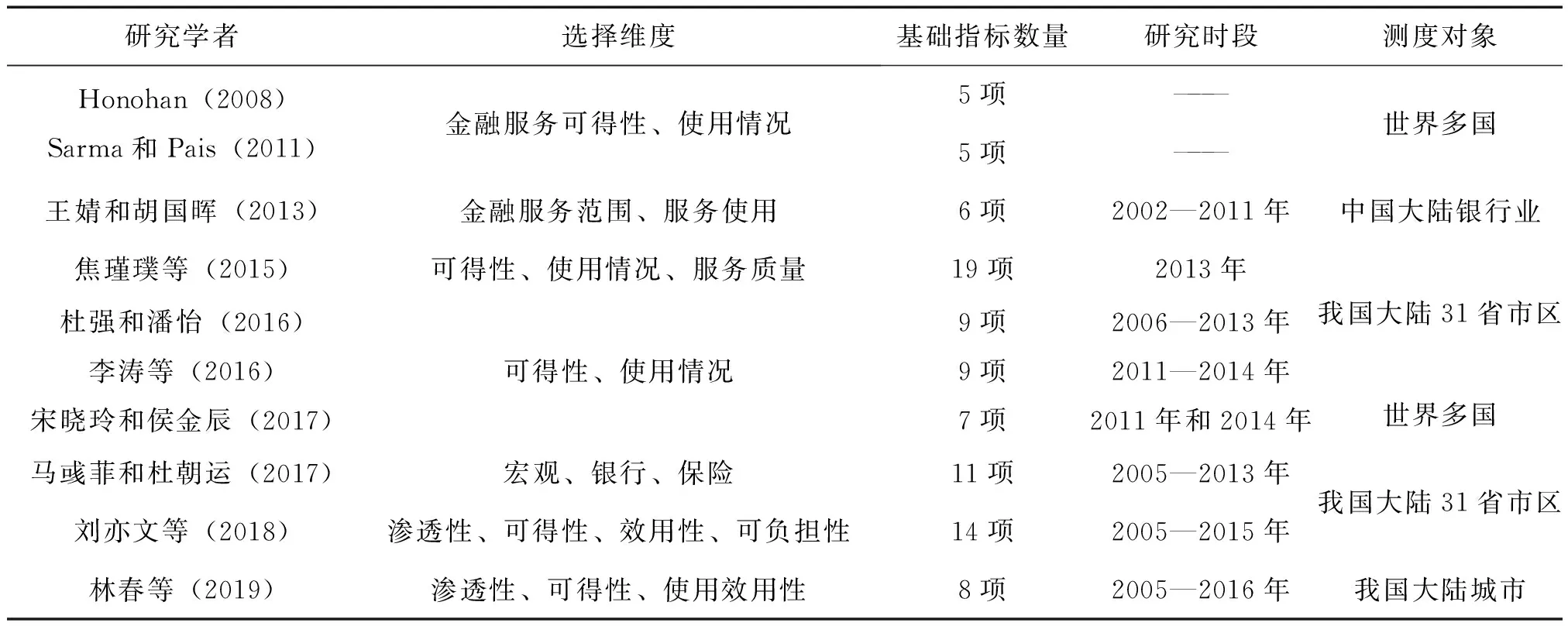

不难发现,现有关于普惠金融发展水平的测度研究,实际测度的均为普惠金融指数,主要关注的是分国家(地区)或我国分省(市区)的普惠金融发展水平问题,而鲜有文献专门就我国普惠金融高质量发展的整体水平展开研究(见表1)。进一步比较后还发现,现有测度研究在指标选择维度、基础指标数量和研究时段等方面也未达成统一。其中,维度最少的仅为两个,最多的达四个;基础指标数量也从5~19项不等,研究时段则更参差不齐,这势必造成对我国普惠金融发展水平认识的不一致。尤其是已有研究选择的基础指标,明显与我国顶层设计《中国普惠金融指标体系》 列出的51 项指标差距过大,易使人产生是否已准确测度和认清我国普惠金融真实发展水平的疑问。

表1 已有普惠金融发展水平测度研究的比较

总之,这些现有相关研究主要关注普惠金融发展问题,仅对普惠金融高质量发展水平形成片面认识,故在我国追求高质量发展的新时代要求下,有必要就我国普惠金融高质量发展问题展开深入研究。为此,本文从界定普惠金融高质量发展的内涵出发,在考虑数据可得性基础上选择多项指标来构建我国普惠金融高质量发展评价指标体系,测度和分析2010—2018年我国普惠金融高质量发展水平,进而研判我国普惠金融高质量发展的成效与不足,最后提出积极的对策建议。

二、普惠金融高质量发展内涵及指标体系构建

(一)普惠金融高质量发展内涵的界定

普惠金融高质量发展包含“普惠金融”和“高质量发展”两词,要厘清其内涵,需明晰“普惠金融”和“高质量发展”这两个概念。

“普惠金融”一词,源于联合国和世界银行于2005年提出的“Inclusive financial system”,这两个国际性组织将之界定为“一个为社会所有群体和阶层提供金融服务的体系,以让所有人尤其是社会穷弱群体享有金融服务平等的权利”。“Inclusive financial system”一词引入我国后,译为“普惠金融”的做法得到国内学术界广泛认可,并受到我国顶层设计的重视和沿用,在2015年年底中国国务院发布的《推进普惠金融发展规划(2016—2020年)》文件中,我国官方还给予了较中肯的定义,即“普惠金融是指立足于机会平等要求和商业可持续原则,以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务”。①而关于“高质量发展”,人民日报社论指出[13],“高质量发展,就是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展……”,具体包括“创新、协调、绿色、开放、共享”这五大方面。所以,新时代背景下,高质量发展我国普惠金融服务应以这五大新发展理念为重要指引。

有鉴于此,界定新时代背景下普惠金融高质量发展的内涵,应以普惠金融的我国官方释义为基础,并紧扣“创新、协调、绿色、开放、共享”这五大发展理念,即,普惠金融高质量发展是指:坚持机会平等、商业可持续和成本可负担前提下,为更好满足人民日益增长的美好生活需要,对有需求的社会各阶层和群体,推动发展的适当、有效的金融服务。

(二)我国普惠金融高质量发展指标体系的构建

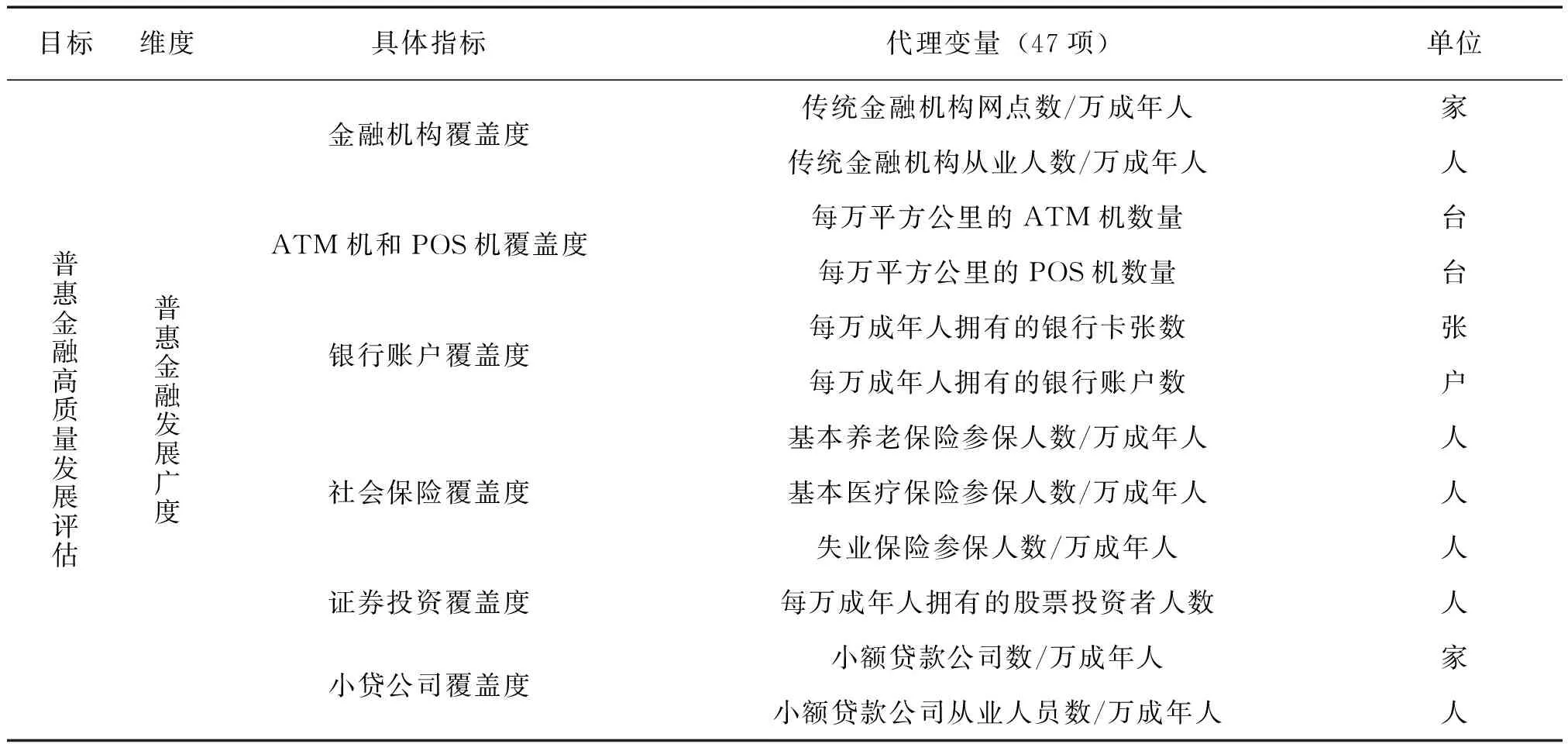

得益于2010年互联网金融的爆发,数字、信息及科技技术在金融服务领域内的创新与应用,我国普惠金融正努力践行“创新、协调、绿色、开放、共享”这五大新发展理念,并实际表现为“金融服务广覆盖、金融产品深渗透和金融服务效率渐提高”等发展特征。为此,本文以已有相关测度研究为基础,紧扣普惠金融高质量发展的内涵释义,注重反映我国普惠金融发展的现实特征,从普惠金融的发展广度、发展深度和发展效率这三个维度,选择具体指标来构建我国普惠金融高质量发展的评价指标体系(见表2)。

表2 我国普惠金融高质量发展指标体系

具体来看,普惠金融发展广度,考察的是普惠金融服务被社会大众可获取的程度,主要解决个人、家庭及企事业单位金融服务可得性问题,使金融服务能覆盖到弱势群体,让有金融服务需求的群体都能平等享受到正规金融服务。在此方面,我国金融服务供给主体不断致力于扩展金融服务网点、增加金融服务人员和扩大金融产品覆盖面,尤其注重运用科技手段来扩大低收入人群和小微企业等弱势群体的金融服务覆盖面,彰显“创新、协调、绿色、开放、共享”等新发展理念。

所以在表2中,从金融机构、ATM机和POS机、银行账户、社会保险、证券投资、小贷公司、农村金融服务和互联网络服务的覆盖度,以及信用档案建档率等方面,来刻画我国普惠金融发展质量在广度层面的表现。其中,金融机构、ATM机和POS机的覆盖度,主要考察银行、保险和证券等传统金融机构,以及ATM机和POS机等服务网点的覆盖程度;银行账户、社会保险及证券投资的覆盖度,主要探讨银行、证券和保险服务的覆盖情况;小贷公司及农村金融服务的覆盖度,主要分析小微企业和“三农”信贷服务可获取情况;互联网络覆盖度和信用档案建档率,分别考察信息技术的覆盖情况及征信服务发展情况。

普惠金融发展深度,考察的是社会大众在金融服务上的使用程度和金融产品上的购买规模,尤其是弱势群体金融需求的满足度情况,用以反映社会大众(尤其是长尾客户)使用金融服务和购买金融产品的真实状况。这方面,我国金融服务供给主体一直致力于运用科技工具,来加深金融产品和金融服务的渗透率,尤其是注重增进农村地区、小微企业和在校大学生等弱势群体对金融业务的使用深度,展现“创新、协调、绿色、开放、共享”等新发展理念。

故在表2中,从存贷款业务、证券业务、保险业务、银行卡业务、小额支付业务、电子支付业务、非银行支付业务、涉农贷款业务、小微企业贷款业务和助学贷款业务等方面,选择具体指标刻画我国普惠金融发展质量在深度层面的现实成就。其中,存贷款、证券、保险和银行卡业务等方面,主要考察每万名成年人使用这些金融业务的实际状况;银行卡、非银行支付、小额支付和电子支付业务等方面,主要分析每万名成年人对银行卡、非银行支付、小额支付和电子支付的使用程度;涉农、小微企业和助学贷款等方面,则主要考察农村人口、小微企业和在校大学生等弱势群体的贷款需求满足情况。

普惠金融发展效率,考察的是金融服务社会大众尤其是服务弱势群体的效率,以及金融支持绿色和创新发展的资金投入情况,主要反映普惠金融服务发展的实际成效。此方面,我国金融服务供给主体正不断增强对农户、小微企业和在校大学生等弱势群体的信贷支持力度,持续增进银行卡业务、小额支付业务和电子支付业务的发展力度,并努力发挥金融在支持环境污染治理和科研经费投入等方面的积极作用,全面践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念。

因而在表2中,从农户贷款、农村金融机构发展、小微企业贷款、助学贷款、证券融资、银行卡、网络支付、小额支付业务和金融支持绿色与创新发展效率等方面,选择指标来描绘我国普惠金融发展质量在效率层面的积极表现。其中,以万元涉农贷款中的农户贷款额和万元银行资产中的农村金融机构资产额,来刻画农村普惠金融的发展效率;以万元人民币贷款中的小微企业贷款及助学贷款额,来刻画普惠金融服务小微企业和在校大学生的现实效率;以万元社会融资中的A股筹资额和证券投资基金成交额,来刻画证券融资效率情况;以万元非现金支付中采用银行卡、银行或非银行的网络支付的支付额,来刻画非现金支付服务的发展效率;最后,以在环境污染治理和科研经费投入方面的金融投资额比例,来刻画金融支付绿色及创新发展的效率。

三、我国普惠金融高质量发展水平测度与分析

(一)数据来源及测度方法

1.数据来源

考虑数据的可获得性,本文选择2010—2018年数据,来测算我国普惠金融高质量发展的基础指标值。②为确保测度数据质量,本文测算采用的原始数据,主要来源于《中国统计年鉴》《中国金融年鉴》,中国人民银行发布的《中国区域金融运行报告》《小额贷款公司分地区情况统计表》《中国金融稳定报告》《(2010—2018年)支付体系运行总体情况》和《中国支付体系发展报告》,部分数据则来源于《中国农村金融服务报告2018》《中国环境统计年鉴》《中国科技统计年鉴》,以及网贷之家发布的《2018中国网络借贷行业年报》。

2.测度方法

首先,普惠金融高质量发展指标体系中的各项具体指标,往往代表不同的经济含义,存在量纲上的差异性,所以要测算普惠金融高质量发展指数,需先对指标实际数值做标准化、规范化的数学变换,以消除原始变量的量纲影响,即做无量纲化处理[14]。无量纲化处理方法较多,其中极值标准化方法因能区分正负指标,且易于运算操作而被广泛运用,故本文采用此方法。

对于极差标准化法,当是数值越大越好的正向指标时,其标准化处理可采用公式:

(1)

当是数值越小越好的负向指标时,标准化处理的公式则为:

(2)

鉴于本文测算的基础指标均对我国普惠金融发展质量有正面影响,故使用式(1)来标准化处理相应的变量值。

其次,测度普惠金融高质量发展指数,还需计算各项基础指标的权重值,常用方法有变异系数法、熵值法和因子分析法等,其中,变异系数法直接运用各项指标所包含的信息来计算获得指标权重,是较常用测算指标权重的一种方法,故本文采用此方法来测算各指标的权重。

各指标的变异系数计算公式为:

(3)

各项指标的权重则可通过如下公式算出:

(4)

最后,参考联合国开发计划署( UNDP) 编制人类发展指数的方法,使用反欧氏距离法来测度最终指数值。反欧式距离法的测度公式为:

(5)

式(5)中,di为第i个指标的无量纲化处理值,Wi为第i个指标的指标权重值,D为综合得分值。反欧式距离法测度的指数值均为小于1的小数,为方便比较与分析,对测度值均做扩大百倍处理,限于篇幅,具体测算过程不再赘述。

(二)测度结果分析

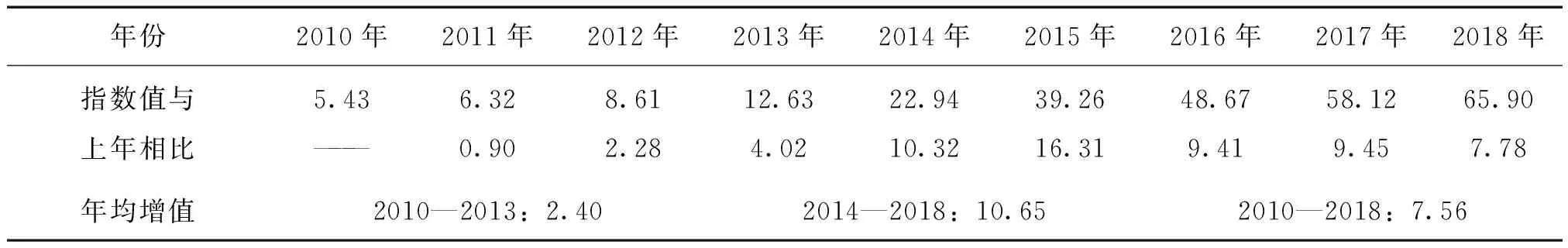

1.我国普惠金融高质量发展指数

测度后的2010—2018年我国普惠金融高质量发展指数见表3内容。表3内容显示,2010—2018年的九年间,我国普惠金融高质量发展指数呈逐年上升趋势,2010年该指数值仅为5.43,到2018年已猛增至65.90,指数的绝对数则增加60.47,同时,不同年份该项指数与上年相比的增值存在差异,表现出较明显的阶段性特征。

表3 我国普惠金融高质量发展指数测度结果

具体来看,2010—2013年,我国综合性普惠金融服务得到全面发展,第三方支付业务也开始迅速扩大,形成我国高质量发展普惠金融服务的初始期。在此阶段,不仅“三农”、小微企业及个人消费信贷、助学贷款等信贷业务得到广泛开展,而且支付与结算、转账、汇款、保险、投资理财等多样化金融服务水平也大幅度提升,尤其是中国人民银行发布的2010年9月1日生效的《非金融机构支付服务管理办法》,出台了第三方支付相关的配套管理办法和细则,将非金融机构从事网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单和中国人民银行确定的其他支付服务,纳入中国国家金融监管范围,促成我国第三方支付业务的规范和迅速成长。反映在指数上,与上年相比的我国普惠金融高质量发展指数增值逐年提高,但指数的年均增值仅为2.40,显著低于全样本期7.56的年均增速,这说明在此阶段,我国普惠金融发展质量有所提升但幅度相对较低,进一步发展提升的空间巨大。

2014年至今,我国普惠金融得到规范和深化发展。在此阶段,得益于2013年年底后相继出台的三个重要的政策性文件,直接将发展普惠金融提至国家战略性高度,政策红利开始推动高质量发展,我国普惠金融服务渐入正轨。2013年11月12日,通过并发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,正式提出“发展普惠金融,鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品”,表明中国首次将“普惠金融”正式列入国家发展战略。2014年4月20日,中国国务院发布《国务院办公厅关于金融服务“三农”发展的若干意见》,要求从“优化县域金融机构网点布局”“推动农村基础金融服务全覆盖”和“加大金融扶贫力度”方面,来“大力发展农村普惠金融”,首次为中国农村地区普惠金融服务奠定了发展基调。2015年12月31日,中国银监会、人民银行牵头财政部、证监会、保监会等部委,联合制定的《推进普惠金融发展规划(2016—2020年)》正式发布,标志着我国正式迎来普惠金融发展的顶层设计。反映在指数上,与上年相比的指数年增值,要远大于2010—2013年这一阶段,2014年和2015年的指数年增值甚至超过10,意味着这两年里政策红利效应的促进作用十分显著;同时,2014—2018年期间,我国普惠金融高质量发展指数的年均增值为10.65,显著高于全样本期的年均增速,表明此阶段我国普惠金融发展质量水平提幅较大,我国已跨入普惠金融高质量发展的成长与深化期。

2.子维度指标指数

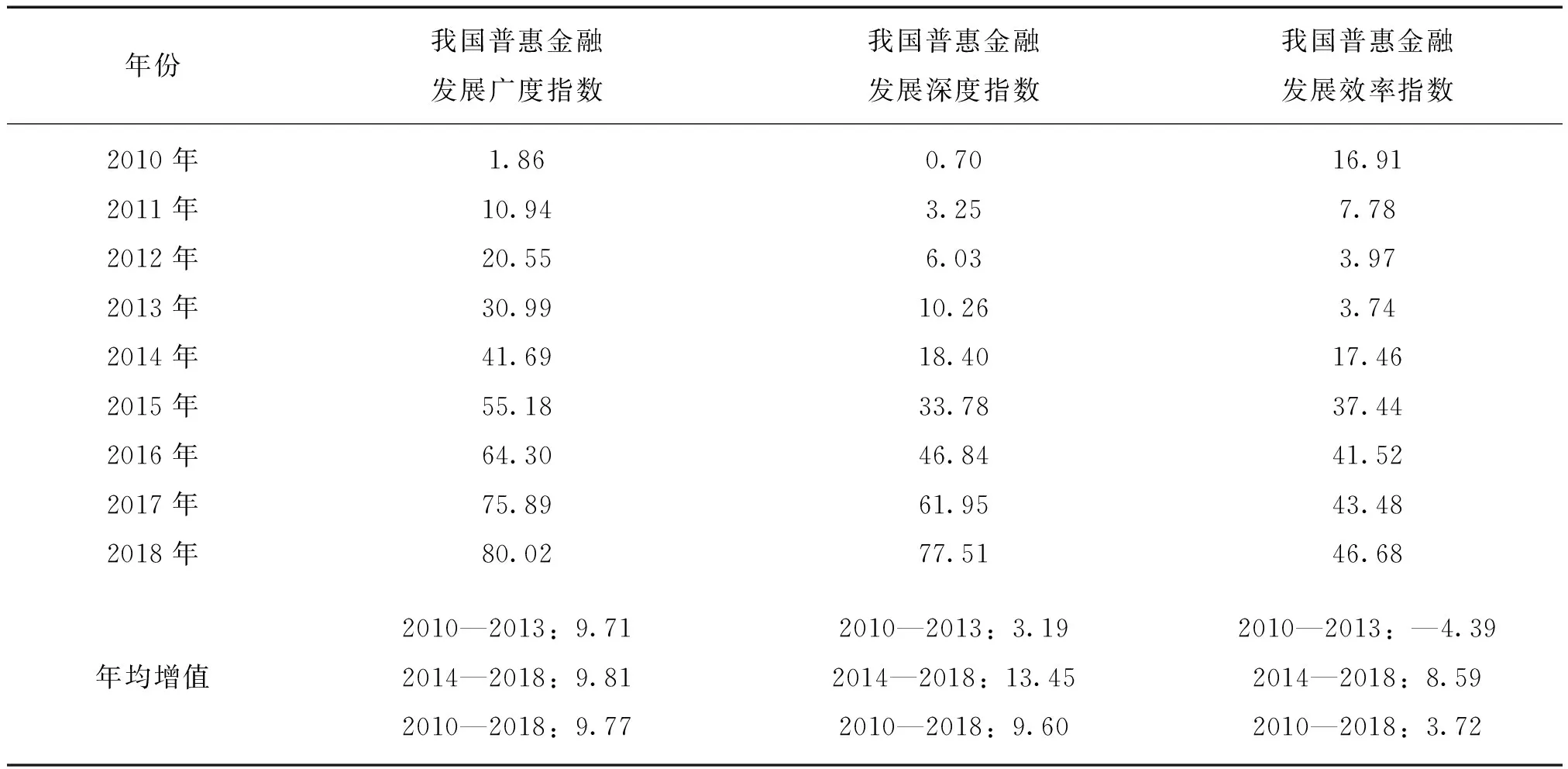

采用变异系数法和反欧氏距离法,可进一步测度我国普惠金融高质量发展的三个子维度指标指数,测度结果见表4内容所示。

表4 我国普惠金融高质量发展的子维度指标指数测度结果

表4内容显示,2010—2018年,我国普惠金融发展广度指数和我国普惠金融发展深度指数均呈逐年上升之势,但我国普惠金融发展效率指数则呈先降后升态势。与2010年比较,到2018年这三项子维度指标指数均实现大幅增长,三项子维度指标指数的年均增值分别达到9.77、9.60和3.72。同时,2018年,这三项子维度指标指数相比较,我国普惠金融发展广度指数和我国普惠金融发展深度指数相近,且均超过75,但我国普惠金融发展效率指数仅为46.68,明显小于前两项指数值。所以,2010年以来,在广度、深度和效率三个层面,我国普惠金融高质量发展均表现出较好走势,但在发展效率上的表现较弱,我国普惠金融发展效率水平亟须着力加速提升。

分阶段看,2014—2018年较2010—2013年,我国普惠金融发展广度指数的年均增值仅小幅上升,但我国普惠金融发展深度指数的年均增值却升了4倍有余,我国普惠金融发展效率指数的年均增值也由负转正。表明在这九年间,我国普惠金融高质量发展在广度层面表现出较平稳的提升态势,在深度和效率层面则于2014—2018年期间表现出更为强劲的加速提升之势,尤其是经历2010—2013年的逆发展后,我国普惠金融发展效率指数从2014年开始重新提升。原因可能在于,我国相继发布的几份有关普惠金融的重要政策性文件,在2014年后开始发挥政策红利效应,推动我国传统金融机构加快布局普惠金融业务,加之金融科技的迅猛发展,带动我国金融和非金融机构加速开展金融服务和金融产品创新活动,最终推动2014年之后我国金融服务的渗透率迅猛提高,我国普惠金融服务于弱势群体的成效持续加快改善,并共同促推我国普惠金融高质量发展态势愈发向好。

四、结论与建议

本文紧扣“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念,对我国普惠金融高质量发展内涵做了界定,并构建了具体的指标体系,对2010—2018年我国普惠金融高质量发展水平做了测度研究。研究表明,2010年以来,在广度和深度层面,我国普惠金融表现出加快成长之势,而在效率层面经历短暂逆发展后,也于2014年开始实现加速发展,三者共同发力推动我国普惠金融高质量发展水平逐年上升。同时,2018年的广度、深度和效率三个子维度指标指数值渐小,说明我国普惠金融高质量发展在广度上表现最好、深度上表现居中、效率上表现最弱。此外,受政策红利和金融科技等因素的积极影响,无论在总体上还是在子维度上,我国普惠金融高质量发展均表现出阶段性特征,即,2014—2018年较2010—2013年的发展速度更快,成长与创新发展成效也更加显著。

回顾过往,我国普惠金融已大致经历萌芽期、发育期、成熟期和创新期四个阶段,而如今,我国的普惠金融正处于创新期[15],也是我国高质量发展普惠金融的关键时期,为此,本文提出如下建议:

其一,始终将“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念作为高质量发展我国普惠金融服务的主旨思路。我国已全面进入高质量发展的新时代,着力高质量推动我国普惠金融服务发展乃大势所趋,这需要理论思路的指引,事实也证明“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念正符合我国普惠金融发展的现实要求,因而,以新发展理念为主旨思路,指导我国金融和非金融机构规范和加速发展“普惠式”金融服务和金融产品,具有重要的现实作用。

其二,在效率层面,我国普惠金融发展水平明显偏弱,所以应提高金融服务社会大众,尤其是服务弱势群体的效率,加大普惠金融支持绿色发展和创新发展的资金投入,切实快速提升我国普惠金融高质量发展的效率水平。近年来,我国在金融服务、金融产品的覆盖面和渗透率方面成就卓越,但针对“三农”“小微企业”和“在校大学生”等弱势群体的授信度,以及“小额支付”“银行卡支付”“网络支付”“证券融资”和金融支持绿色创新发展等方面的效率仍相对偏弱,因而应适当提高弱势群体的总授信额度,继续推进电子便捷支付业务的发展,扩大融资市场规模,并多渠道推动加强金融支持绿色创新发展的资金投入力度。

其三,政策红利和金融科技等因素能有效提升我国普惠金融发展质量,因而,应进一步发挥政策的引导作用,加快金融科技赋能普惠金融服务发展和普惠金融产品创新的步伐,积极发挥市场的基础性地位和政府的重要引导作用,助力我国高质量发展普惠金融服务的健康、稳定和快速推进。

注释:

① 参见2015年多部委联合发布的《推进普惠金融发展规划(2016—2020年)》。2010年9月17日,“中国小额信贷发展促进网络”正式更名为“中国小额信贷联盟”。

② 由于电子支付和网络支付数据的统计始于2013年,故“银行处理移动支付笔数/万成年人”“网上银行支付笔数/万成年人”“非银行支付机构互联网支付笔数/万成年人”“银行处理移动支付金额/万元非现金支付额”“网上银行支付金额/万元非现金支付额”和“非银行支付机构互联网支付金额/万元非现金支付额”,选择数据时段为2013—2018年。