家庭语言管理视角下的语码转换研究

章苏杭

摘 要:结合家庭语言管理相关理论,将“评价”概念引入语码转换研究,发现家庭语言管理视角下的语码转换可以分为四种类型,其中,连续无标记语码转换和听话人评价为负的有标记语码转换具有家庭语言管理功能。以电影《刮痧》中的会话为例,印证了家庭场景下的语码转换理论,并分析家庭是如何利用语码转换来进行语言管理的。

关键词:家庭语言管理;语码转换;电影《刮痧》

家庭是人类语言习得的起点,也是人类语言维持和语言生存的最后堡垒[1](P12-20)。近年来,随着经济全球化、城镇化不断发展,人口流动愈加频繁,混合语码家庭越来越多,国内外家庭语言规划研究逐渐成为热点。所谓“家庭语言规划”,是指家庭成员对家庭语言使用和家庭读写实践活动所做的安排与规划[2](P351-375)、[3](P1-16)、[4](P172-194),其中,语言管理是很重要的一个方面。混合语码家庭的语码转换是家庭语言政策的一部分,也是作为父母语言管理的一种重要手段。混合语码家庭的家庭语言管理,必然会涉及双言或双语的习得、使用和规范。如果将语码转换定义为:在双语或多语交际环境中,在不同场合,或在一次交谈中,操双语者轮换使用两种或多种不同的语言、方言或语体[5]。那么,在家庭中,混合语码的使用都可以看作是语码转换,通过对具体语言使用产生的会话进行分析,能了解家庭中语言管理过程。

本文力图从家庭语言管理视角下,厘清语码转换的分类,并探讨在家庭实际应用中语码转换是如何承担语言管理的功能的。本文以电影《刮痧》中许大同这一典型混合语码家庭的语码转化使用,来印证并补充相关的理论研究。

一、家庭语言管理

语言管理主要有两种理论:一是Jernudd & Neustupn? 提出的语言管理理论[6],该理论主张语言管理是一种自下而上的基于话语的语言管理办法,并将语言管理分为简单管理和有组织的管理,两者互动、层级循环[7](P117-129);另一種是Spolsky提出的“语言政策”中的语言管理理论,它是一种自上而下的语言管理观。作者将言语社区的语言规划分为语言实践、语言意识和语言管理三部分,三者相互影响,密不可分[8]。

就具体语言管理过程而言,Jernudd & Neustupn?将其分为偏离规范、予以注意、评价、选择修正方案、实施修正方案等不同阶段[7](P117-129)。其中,偏离规范是起点,评价是关键。在家庭领域,成员会有意识地转化成家庭域中的语码,并对言语中借用的词汇或出现的失误进行自我纠正,这属于简单管理;同时,家长也会对孩子偏离规范的语言进行评价,帮助其修正,这属于组织管理。Spolsky则强调语言管理是“针对语言的使用问题制定出一个显性的语言计划或语言政策,并作出声明,而且通常是以正式的文件形式出现”[8]。不过,当政策和政策实施不能相互成就时,就会存在例外情况。

大多数家庭语言管理研究,都是基于Spolsky的语言规划框架,从考察家庭成员的语言意识、语言实践、语言管理三方面入手,主要强调家庭语言态度和语言使用实践。就具体语言管理措施来说,一类是结合家庭语言意识、语言政策,如双语家庭的“一人一语”政策,家长干预家庭语言环境、限制/坚持某一语码的使用[9](P223-248);另一类是将语言管理和显性的实践活动联系起来,如家庭教育投入、儿童读写实践培养[2](P351-375);又如,请家教、参加课外辅导班、购买或借阅书刊报纸,有意让小孩收看或收听有关某语言及其变体的电视或电台节目等[1](P12-20)。总的来看,在家庭领域微观会话层面的语言管理研究尚有很大的拓展空间,这就会涉及到混合语码家庭的双言/双语语码转换问题。

二、家庭语言管理下的语码转换

关于语码转换,Myers-Scotton的“标记理论”模型认为,语码可以看作是说话者协商双方权利义务的一种手段,并将语码转换划分为有标记转换和无标记转换[10]、[11](P97-122)。Gumperz则主张将语码转换划分为情景型和喻义型[12]。所谓“情景型转换”,是指由于情景的改变或交际参与者的改变而引起的语码转换,不涉及话题的改变;所谓“喻义型转换”,是指说话者为了改变话题、说话的语气,或者为了调整角色关系而采取的语码转换[13](P12-16)。李经纬、陈立平指出,无标记转换相当于情景型转换,有标记转换相当于喻义型转换[14](P337-344)。虽然前者强调以说话人为中心,后者强调以听话人或其他外部因素(如话题或社会情景)为中心。

在实际语码转换的研究中,祝畹瑾[15](P57-64)、陈立平[16](P7-12)、陆观[17]等人,均将情景型语码转换对应于连续无标记语码转换,即谈话对象的改变或情景的变化而进行的语码转换。以此来区别于对同一对象或同一情景话题下任意的语言切换,亦即区别于单纯的无标记语码转换。由此看出,已有研究将语码转换划分为:单纯无标记语码转换、连续无标记语码转换和有标记语码转换。可以说,混合语码家庭的语码转化是可以承担一定的语言管理功能的。一方面,在Spolsky的语言规划框架下,可以考虑语码转换背后的家庭语言意识;另一方面,结合Jernudd & Neustupn?的语言管理理论,语言管理中偏离规范是起点,评价是关键,因而在语码转换的分类分析中引入“评价”这一维度,也是一条联系家庭语言管理和语码转换的可行路线。

会话中的“评价”,应包括说话人对自我语码使用的评价和听话人对语码使用的评价,可以认为是语言意识的一部分。如果双方对语言使用的评价都为正面,有可能是满足了家庭语言政策,也有可能是不满足。具体是否承担语言管理功能,要通过是否暗合家庭中显性或隐性的语言意识来判断。当评价为负面时,自我语码使用的负面评价,会促成语言管理的简单管理;听话人对语码使用的负面评价,会促成语言管理的组织管理。

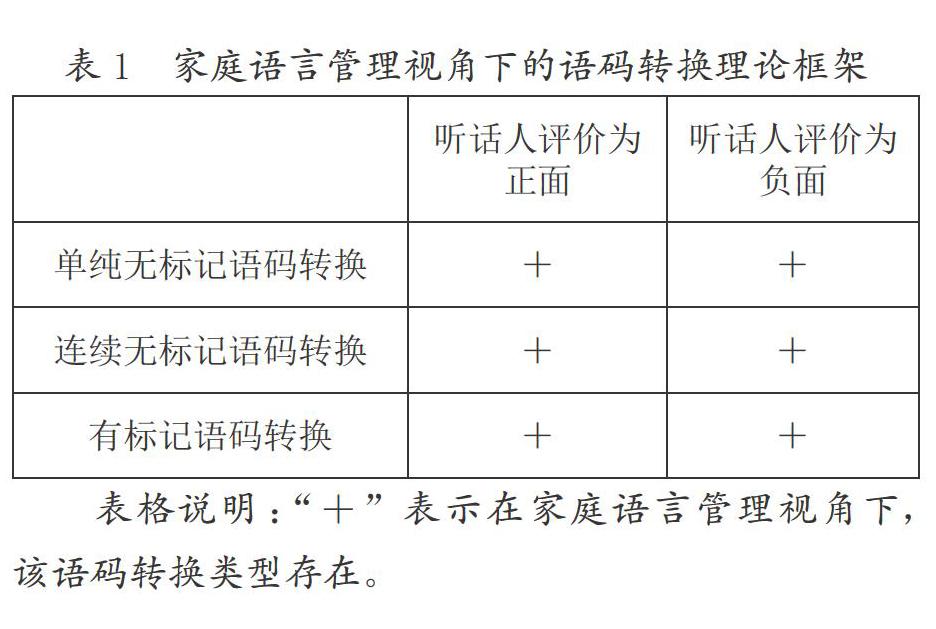

考虑到说话人对自己语码使用的评价一般是正面的,简单管理虽然存在,但在家庭语言管理中讨论的意义不大。因此,本文侧重于家庭语言管理中的组织管理,即两人及两人以上的语言实践和管理活动。我们认为,家庭语言管理视角下的语码转换,理论上应分为六类,具体如表1所示:

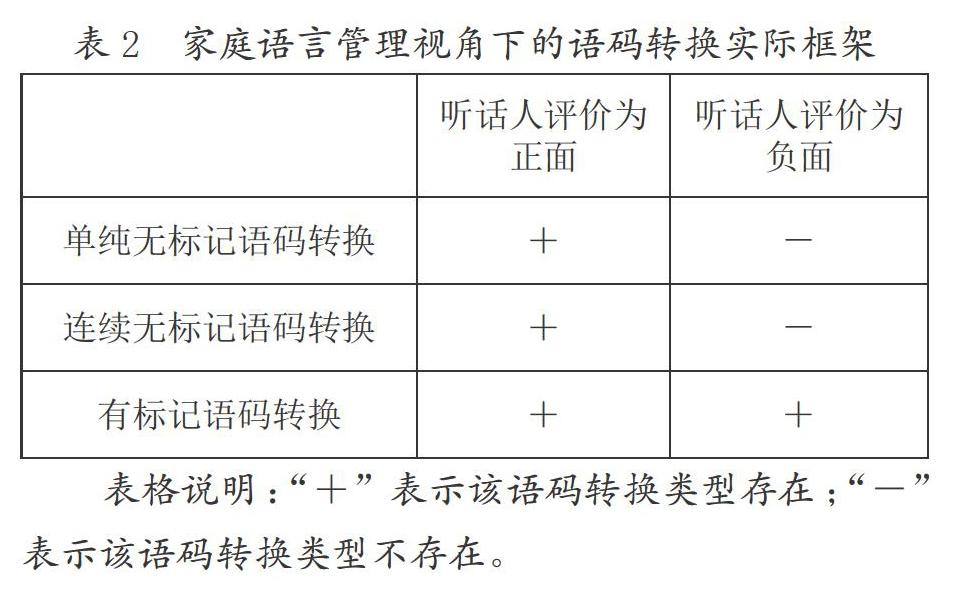

进一步考虑到“无标记语码转换”的发生,双方不需要协商新的权利和义务,这就暗示了听话人和说话人对会话过程中语码转换和语码使用的评价是正面的。因此,实际上家庭场景的语码转换应包含四类,具体如表2所示:

归结起来说,家庭语言管理视角下语码转换的类别应分为四类:单纯无标记语码转换、连续无标记语码转换、听话人评价为正的有标记语码转换、听话人评价为负的有标记语码转换。在混合语码家庭中,这四类语码转换的各自内涵为:

1.单纯无标记语码转换:谈话者均具有双言或双语能力,且双言或双语都是两人交谈之间的常规语码,可以在同一交流对象、同一话题情景下随意转换语码。会话双方对语码转化评价都是正面的;

2.连续无标记语码转换:谈话者根据不同交流对象或不同的话题场景,基于常规语码下进行语码切换。会话双方对语码转化评价都是正面的;

3.听话人评价为正的有标记语码转换:对说话人超出常规语码和家庭语言规范的语码使用,听话人评价是正面的,且能获得和接受说话人采用有标记语码转换所传递的额外信息,重新协商权利和义务;

4.听话人评价为负的有标记语码转换:对说话人超出常规语码和家庭语言规范的语码使用,听话人评价是负面的,不接受说话人协商新的权利和义务。

那么,以上四种家庭语言管理视角下的语码转换是否都能承载语言管理的功能呢?下面,就结合电影《刮痧》的会话,对这一问题进行具体分析。

三、语码转换的语言管理功能

——以电影《刮痧》例

顾名思义,电影《刮痧》是以中医刮痧疗法产生的误会为主线的。影片描述了电脑游戏设计师许大同与妻子简宁懷揣美国梦到美国发展,在父亲到美探亲期间,因为一次意外,家庭陷入了困境。影片对中西方文化冲突、家庭观念有异、相关制度不同进行了深刻揭示,同时也描述出许大同这一典型混合语码家庭中所存在的语言管理和语码转换的实践。在这一家庭成员中,许大同夫妇是熟练的英汉双语者;他们的儿子丹尼斯是英语单语者;许父则是汉语单语者。

(一)单纯无标记语码转换不具有语言管理功能

家庭中的单纯无标记语码转换,是指谈话者双方都具有双言或双语能力,且双言或双语都是两人交谈之间的常规语码,可以在同一交流对象、同一话题情景下任意转换语码。在《刮痧》中,许大同夫妇之间交流时,存在着大量的中英语码的转换,在剔除有标记语码转换的部分后,单纯无标记语码转换的会话主要是由称呼语构成的。许大同夫妇俩互相称呼对方,全部都是中文名字,任意在英文会话中的句中和句际插入,不带有协商新的权力和义务的功能,这里就不举例说明了。

许大同夫妇都是中英双语高熟练使用者,在中国长大,后来又在美国工作生活多年,在称谓上仍然是习惯于使用中文进行插入使用。会话中没有引发语码转换的特别因素,交谈中两种语码任意切换,体现出他们流利的双语能力和对自身双重地域身份的认可。因为这种任意性的存在,转换语码不会超出家庭语言使用规范,所以此类语码转换并不具备语言管理的功能。

除了电影《刮痧》中的事例,在语码转换的相关研究中,单纯无标记语码转换还存在一些其他的动机,如由词汇空缺引起的语码转换、由数字引起的语码转换、由外国专有名词引起的语码转换等[17]。这些情况在家庭语言使用下都很有可能存在,但均不具有语言管理功能。

(二)连续无标记语码转换承载语言管理功能

混合语码家庭的连续无标记语码的使用,是指家庭成员间根据不同交流对象或不同的话题场景,基于常规语码下进行语码切换。常规语码的形成是与家庭成员的语言能力和因个人经历形成的语言使用习惯分不开的。这样的例子在《刮痧》中有很多,例如:

许大同:Daddy was wrong to hit you today. Daddys sorry.(爸爸今天打你不对。爸爸道歉。)

丹尼斯:You never hit me before. Dad who hits his kids is not a good daddy.(你从没有打过我。打小孩的爸爸不是好爸爸。)

丹尼斯:I sit with grandpa today.(今天我跟爷爷坐。)

许父:小家伙怎么坐这儿了?

许大同:他说今天我打他,他现在不理我了。

许父(向丹尼斯):小家伙,那么小心眼儿啊。还能跟爸爸记仇呢?打是亲骂是爱,不打不骂不成材。

丹尼斯:What did grandpa say?(爷爷说什么呢?)

许大同:Grandpa said that daddy hit you for your own good. Because daddy loves you.(爷爷说爸爸打你是为你好。)

这一会话场景发生在家庭餐厅中,丹尼斯的常规语码是单一的英语,而许父的常规语码是单一的普通话,许大同的常规语码是普通话和英语。在会话中,许大同从对孩子的英语切换成对许父的普通话,同时,还承担着为丹尼斯和许父翻译的任务,这种因谈话对象的不同而改变语码,属于连续无标记语码转换。又如:

简宁:Im home.(我回家了。)

许父:回来了。

丹尼斯(向玩具):Good boy, youre sick. Ill GUASHA you.(好孩子,你病了,我给你刮痧。)

简宁(向许父):哇,做这么多好吃的!

简宁(向丹尼斯):Hey, sweet-heart. What are you doing? (宝贝,你在干什么?)

丹尼斯:Im GUASHA Banbe. Stomach hurts.(我在给班尼刮痧,他肚子疼。)

这是简宁下班回家后和许父、丹尼斯在客厅中的对话。可以看出,简宁有意识地根据说话对象的不同,进行连续无标记语码的转换。

从许大同一家的语码使用可以看出,孩子最先习得和最为熟练的语码为英语。许大同夫妇为孩子的语言习得作出选择,即使家中有母语普通话的存在,也并没有将其作为孩子的语言学习资源,这在一定程度上反映出怀抱美国梦的许大同夫妇的语言意识,即推崇英语、抑制孩子使用普通话。

这种连续无标记的语码转换本身就是家庭语言管理,因为它默认了家庭对某一语码的选择和使用,同时也限制了对另一语码的选择和使用。家庭中,无论是有意识还是无意识地进行连续无标记语码转换,背后都投射出家庭的语言意识和态度,维护了家庭语言管理中所制定的某种规范,整个过程中不存在偏离规范或对他人语言使用产生负面评价。就此而言,家庭连续无标记语码转换承载着语言管理功能,语言管理主体是所有家庭成员。

有些家庭可能根本就没有显性的、有意识的语言管理,只有一些根据语言实践和语言意识形态而作出的简单的、无意识的干预、指导或语言选择[1](P12-20),但这些也是语言管理的表现。在家庭语境下,不仅对不同的人说不同的语码、进行语码转换是语言管理,根据不同的话题情景来选择语码,也属于语言管理范畴。研究表明,在家庭内部可以分化出一种专门对孩子使用的家庭教育语言[18](P112-120)。以中国很多家庭中普通话和方言的使用为例,在家长拥有双言能力的情况下,为了使孩子能更好地掌握普通话,或者为了适应学校的教育教学语言,会在涉及教育相关话题、场景时,有意识地进行语码转换。

(三)听话人评价为正的有标记语码转换不具有家庭语言管理功能

听话人评价为正的有标记语码转换,是指听话人对说话人超出常规语码和家庭语言规范的行为表示理解,对语码使用评价是正面的,而且能获得和接受说话人采用有标记语码转换所传递的额外信息,重新协商权利和义务。例如:

许大同:When Dennis was six month ago, he was

able to sleep by himself. He was never afraid of dark or monster under the bed. From the time he was three, he was just like your little man. I remembered when my wife and I took him for walks, he made us stop at every intersection and looked both ways before we could cross. Do you think that works?(丹尼斯六个月时已经一个人睡了,他不怕黑,也不怕床底下有鬼。三岁时,就跟小大人似的。记得我和妻子领他上街散步时,到了街口他就让我们站住,左右看过后才让我们过。这行吗?)

简宁:Youre talking about how much Dennis loves

us, not how much we love him. (你这是说丹尼斯多么爱我们,不是我们多么爱他。)

许父:大同,你有事可别瞒着我。丹丹是不是伤得很厉害啊?

许大同:爸,你想到哪去了,我们待会就可以见到丹丹,这是我一个重要的报告,得好好准备。对吧,简宁?

简宁:爸,没事,真的没事。他是得好好准备一下。

该会话发生在车中,有许大同、简宁和许父三个人。一般来说,在这种情况下,为顾及许父的存在,三个人交流的常规语码应该是普通话。不过,许大同和简宁是在讨论法庭上做陈述的说辞,不得不违反了常规语码的使用,采用在这种场合下有标记的语码——英语,终止了无标记语码的权利和义务。对于这种违反,简宁认可并予以配合。结束话题后,夫妇两人继续转到常规语码,用普通话和许父交流。许大同使用父亲听不懂的英语,是为了不让父亲了解事件的详情,以免父亲担心。简宁也用英文回复许大同,赞成了这一有标记语码转换行为。

类似的例子,影片中还有:

许大同:怎么那么咸?

簡宁:对不起对不起,我再做点儿别的去。

许父:不用,不用。

许大同:别紧张啊。

许父:没事。

(许大同、简宁到一旁洗碗)

简宁:We should tell your father the truth.

(我们应该告诉爸爸真相。)

许大同:Whats the point is one more thing going to worry about. All Huos death is already too much pressure.(没必要再让他担心。老霍的死够他受的了。)

When Dennis is come back, everything will be alright again.(丹尼斯一回家,什么事都没有了。)

许父:大同,丹丹今天回来是吧?回头我给他做好吃的。

许大同:行啊。爸,医生可能会让他再医院多留两天,你不用担心,只是为了谨慎而已。我们走了。

这是许父、简宁和许大同在客厅吃饭时的会话场景。这时,许大同夫妇被指控虐待儿童,丹尼斯被带到保育院,与家人隔离。许大同夫妇为了不让许父担心,讨论要不要将事情真相告诉许父时,转换成许父听不懂的有标记语码——英语。

从以上听话人评价为正的有标记语码转换可以看出,该类语码转换建立了会话人之间新的权力和义务,具有将谈话内容隐蔽的功能,其目的并不在于语言管理。从相关研究可以看出,家庭有标记的语码转换,当听话人评价为正时,还有一些与语言管理无关的其他功能,如调节气氛、创造幽默等。祝畹瑾通过对家庭语码转换的调查发现,家庭中最小辈(王毛)顽皮时,会模仿大人讲一两句陕西话或河南话,但一下子就拐到普通话上去了[15](P57-64)。

(四)听话人评价为负的有标记语码转换引发语言管理功能

家庭成员为了调整角色关系或协商新的权利和义务,有时会有意识或无意识偏离了家庭的语言规范,或者说使用了次常规或非常规语码,进行有标记语码转换。这一举动会引起听话人的注意,并进行即时的评价;当评价为负时,就会尝试进行会话修正。例如:

简宁:Mind your manners, little man. Use forks.(规矩点,小家伙,用叉子。)

丹尼斯:Grandpa didnt use fork.(爷爷不用叉子。)

简宁:Grandpa is grandpa.(爷爷是爷爷。)

丹尼斯:I want to be grandpa too.(我也要当爷爷。)

许父:来,说筷子,你会说筷子么?

丹尼斯:筷子。

许父:说得真好。

简宁:Chopsticks. Speak English.(筷子,说英语。)

许大同:专家们都说小孩用筷子锻炼手指会聪明。

丹尼斯:筷子!筷子!

许父:真聪明。

许大同:Dont you think get our rules of speaking English when Dennis at home, my Dad may be uncomfortable.(丹尼斯在家大家必须说英语,这规矩会让爸不习惯。)

简宁:Dennis will apply the private school in our community next year. Without a English speaking environment, how is he going to get in.(丹尼斯明年就要考私立小学。没有好的英语环境怎么考得上。)

这是许大同一家四口在餐厅吃饭的场景。丹尼斯模仿爷爷使用筷子,简宁马上纠正这种行为,坚持丹尼斯应该用叉子,并且和丹尼斯发生争执时讲英文。许父尝试教孩子说中文“筷子”,丹尼斯立即模仿,但这违背了丹尼斯自己的常规语码,同时也偏离了他在家只能说英语的语言规范,属于有标记语码转换。

母亲简宁注意到这种偏离并对此不满,对丹尼斯强调应该说筷子的英文。虽然许大同赞成孩子使用筷子的行为,并认为坚持在丹尼斯面前只说英语的家庭语言规范可能会伤害到远道而来的许父的情感,但最终还是被妻子否决了。从会话中可以看出,简宁想要在家庭树立良好的英语环境,为孩子能进入私立学校铺路。她推崇美国文化和英语价值,确定了夫妻俩和孩子在家庭中只使用英语的准则。作为家庭语言规范的制定者,她要求许大同和丹尼斯配合这一语言规范。

在双言或双语语码混用家庭,出现有标记的语码转换,偏离了常规语码和家庭语言使用规范,当听话人评价为负时,会采取相应的措施,努力达成会话修正,进行语言管理。因此,听话人评价为负的有标记语码转换,在随后的会话中会包含“注意到偏离规范——评价为负——尝试修正”这一过程,实际上就是在进行语言管理,即听话人评价为负的有标记语码转换引发语言管理功能。当然,听话人对评价为负的有标记语码转换,也可以选择不进行会话修正,由其任意发展,这时就不存在语言管理。不过,这与“听话人评价为负的有标记语码转换能引发语言管理功能”这一观点,并不冲突。

本文对家庭语言管理理论和语码转换理论进行了剖析,并引入“评价”这一概念。我们认为,语码转化可以划分为四类:即无标记语码转换、连续无标记语码转换、听话人评价为正的有标记语码转换和听话人评价为负的有标记语码转换。通过对电影《刮痧》中的会话分析,可以看出,这种分类是有其合理性的。同时,结合Spolsky语言规划中的“语言意识—语言使用—语言管理”和Jernudd & Neustupn?语言管理理论中的“偏离—注意—评价—修正”等观点,可以发现,连续无标记语码转换具有家庭语言管理功能,听话人评价为负的有标记语码转换能引发家庭语言管理功能,其余两类语码转换则不承担家庭语言管理功能。需要说明的是,本文仅局限于一部电影,会话语料不够丰富。后继研究可以通过收集家庭场景中语码转换的大量语料及统计分析,来进一步验证结论的正确与否。

参考文献:

[1]张治国,邵蒙蒙.家庭語言政策调查研究——以山东济宁为例[J].语言文字应用,2018,(1).

[2]Curdt-Christiansen,X.L.Invisible and visible language planning:Ideological factors in the family language policy of Chinese immigrant families in Quebec[J].Language Policy,2009,(4).

[3]Curdt-Christiansen,X.L.Conflicting language ideologies and contradictory language practices in Singaporean multilingual families[J].Journal of Multilingual and Multicultural Development,2016,(7).

[4]King,K.A. & Fogle,L.W.Family language policy and bilingual parenting[J].Language Teaching,2013,(2).

[5]祝畹瑾.新编社会语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2013.

[6]Jernudd,B.H. & Neustupn?,J.V.Language planning:For whom?[A].In Laforge,L.(ed.). Proceedings of the International Colloquium on Language Planning[C].Québec:Les Presses de LUniversité Laval,1987.

[7]王英杰.语言规划理论的新发展——语言管理理论述略[J].语言学研究,2015,(1).

[8][以]博纳德·斯波斯基.语言政策——社会语言学中的重要论题[M].张治国译.北京:商务印书馆,2011.

[9]Palviainen,A. & Boyd,S.Unity in Discourse, Diversity in Practice:The One Person One Language Policy in Bilingual Families[A].In Schwartz,M. & Verschik,A.(eds.).Successful Family Language Policy:Parents, Children and Educators in Interaction[C].New York:Springer Dordrecht Heidelberg,2013.

[10]Myers-Scotton,C.Social Motivations for Codeswitching:Evidence from Africa[M].Oxford: Clarendon Press,1993.

[11]Myers-Scotton,C.Code-Switching as indexical of social negotiations[A].In Wei,Li(ed.).The Bilingualism Reader[C].London:Routledge,2007.

[12]Gumperz,J.J.Discourse Strategies[M].Cambridge:Cambridge University Press,1982.

[13]李经伟.从斯科顿的标记模式看语码转换研究的新进展[J].解放军外国语学院学报,2002,(2).

[14]李经纬,陈立平.多维视角中的语码转换研究[J].外语教学与研究,2004,(5).

[15]祝畹瑾,王润经.家庭谈话语码转换剖析[J].语言文字应用,1997,(3).

[16]陈立平.语码转换的社会心理动机考察[J].解放军外国语学院学报,2008,(4).

[17]陆观.南通市区居民语码转换现象及相关问题研究[D].南京:南京林业大学硕士学位论文,2012.

[18]王玲.语言意识与家庭语言规劃[J].语言研究, 2016,(1).

A Study of Code Switching from the Perspective of Family Language Management

——Taking the Movie Guasha(《刮痧》) for Example

Zhang Suhang

(School of Linguistic Sciences and Arts, Jiangsu Normal University, Xuzhou 221018, China)

Abstract:Based on the theory of family language management, this paper introduces the concept of “evaluation” into the study of code switching, and finds that code switching can be divided into four types from the perspective of family language management, in which continuous unmarked code switching and negative marked code switching have the function of family language management. Taking the conversation in the movie Guasha(《刮痧》) as an example, this paper proves the theory of code switching in the family scene, and analyzes how the family uses code switching to manage language.

Key words:family language management;code switching;movie Guasha(《刮痧》)