论编辑之隐身与显形

——以《干校六记》的英译出版过程为例

苟丽梅

(兰州文理学院 外语学院,甘肃 兰州 730000)

一、前 言

在翻译学界,以编辑为研究客体,聚焦编辑译稿校订工作,深挖编辑对翻译作品介入及施加影响的研究可谓凤毛麟角。余光中曾坦言:“译好了,光荣归于原作,译坏了,罪在译者。”[1]人们往往把翻译文本归结于译者,而忽略了翻译过程中编辑对文本的加工修订。美国翻译家葛浩文曾专门著文澄清——译文中的绝大多数改动是由美国或英国出版社编辑做出的决定,“但中国读者,尤其是媒体,总指我为罪魁祸首”[2]。事实上,一部作品从开始翻译到出版发行,需要翻译发起方、具体委托方、译者、编辑、原作作者、出版社以及读者等多方主体一起协同合作才能确保译作顺利出版面市。这其中,编辑的重要作用往往被忽视了。美国俄克拉荷马大学石江山(Jonathan Stalling)教授创建了华语译文研究馆,馆内收藏有著名翻译家葛浩文、顾彬、亚瑟·韦利等人在翻译生涯中留存的上万份详细的个人资料档案。在梳理归纳这些档案的基础上,石江山教授提出了翻译的新型研究方法——行动者网络翻译研究(Actor-Network-Translation Studies),他认为翻译研究并不仅仅局限于译文的产出及其跨语境接受,而应在“包含行动者、代理人、机构和规模经济相对稳定的角色网络分工语境中来研究翻译”[3];借助档案馆的资料,学者们不再依赖通过对比原文和译文来揣摩推测翻译过程中的种种语言现象。在俄克拉荷马大学访学期间,笔者有幸查阅了葛浩文捐赠给华语译文档案馆的大量个人资料,其中包括他在翻译中国现当代小说时和多位作者、编辑及出版社的私人通信及翻译出版合同。许诗焱也曾以这些纸稿信件为据“对葛浩文(Howard Goldblatt)《干校六记》的翻译过程进行研究”[4]。本文以两位编辑高克毅(George Kao)和宋淇(Stephen Soong)在校订出版杨绛著作《干校六记》英译本期间与译者葛浩文、作者杨绛、读者刘绍铭(Joseph Lau)、出版社社长唐纳德·埃尔古德(Donald Ellegood)之间的85封通信为基础,再现了文学作品从发起翻译到出版的整个流程,让隐身译作背后的编辑展现在大众视野中,这对于正确认识、评估编辑在译作的海外出版传播过程中的作用有着重要价值和意义。

二、编辑的主体性

根深蒂固的传统观念认为只有原作才是正品,译作犹如赝品,是“摹本”,是“翻版”。“译作只不过是派生物、复制品、替代物,也许是从属的、间接的,因此是第二位的。”[5]多年来,在翻译界同仁的努力下,翻译的艺术性及创作性逐步得到一定的认可。德里达曾说:“翻译在一种新的躯体、新的文化中打开了文本的崭新历史。”[6]本雅明的“来世观”受到了德里达的赞扬,“译文不但要超越原文,还要赋予原文新的生命,使它在新的环境中生长、成熟,获得‘再生’”[7]。这一论断可理解为译作是原作生命的传承和光大,在一个全新的空间,开启新征程,赋予原作新内涵。认可译作的价值,在某种意义上也可以理解为是对译者再创作身份的认同。译者作为翻译任务的承担者,在翻译实践中需充分发挥自身的主观能动性,将原作转换为符合目的地语的译作,译者的主体性已得到学界的普遍认同。但是,作为同样需要发挥主观能动性对翻译草件进行加工润饰的编辑,他的作用往往被忽略了,编辑的主体性鲜有人提及。而事实上,译作并非完全是译者个人意志的表达,在很大程度上译作实际上是译者和编辑“共谋”的结果。因此,研究编辑的主体性对洞悉翻译实践中译本生成的真实过程具有重要价值。

编辑的主体性是指作为审核翻译主体的编辑在尊重原作、对照翻译文稿的过程中,为实现翻译出版目标而在翻译出版活动中表现出来的主观能动性。一部作品从开始翻译到传入译入语文化离不开八大要素,其中包括四个主体——作者、译者、编辑、读者,四个客体——原著、译文、校正稿、出版物。整个翻译出版过程便是四个主体与四个客体之间往复交叉的一系列矛盾运动过程。根据认识论,所谓主体就是认识活动的承担者,即从事实践活动和认识活动的个体、集体;而所谓客体,就是主体开展实践活动以及认识活动中指向的对象。四大主体中,译者和编辑是翻译出版活动中最重要的。没有译者的翻译,编辑活动如同无米之炊。同样,译者也离不开编辑,没有编辑对作家作品的选题策划、没有编辑对译稿的修定加工等一系列工作,译作也无法出版。有人认为,编辑客体就是文稿,这种观点可称之为狭义的编辑客体观。该观点虽简明扼要、重点突出地指出编辑工作的核心就是文稿,但随着现代出版业的发展,这种观念的局限性愈发明显。广义的编辑客体观不再拘囿于文稿编辑之责,编辑的工作对象除了文本外,还包括翻译之前对原著的鉴定和筛选,译作草稿交付后对其润色修订,而后设计排版形成校正稿,以及翻译定稿之后对译作的推广宣传。广义的编辑客体观突显出编辑对整个翻译及出版过程的掌控。从某种意义上来说,这一趋势是符合现代出版业发展态势的。借助俄克拉荷马大学华语译文档案馆珍藏的史料,本文历史性再现了编辑与其他三大主体(作者、译者、读者)及三大客体(原著、译文、出版物)的互动过程,展现了编辑在作品翻译出版过程中承担的任务及扮演的角色,以此彰显编辑主体性的实质内涵。

三、编辑主、客体互动实例分析

《干校六记》是杨绛先生的一本散文集,回忆了作者1969年底到1972年春在河南息县“五七干校”的生活经历。杨绛曾说:“干校回来,我很感慨,想记下点干校的事。《干校六记》是从干校回来八年后才写的,是读了《浮生六记》才决心写的。我的题目和六记都照《浮生六记》的样。”[8]

《干校六记》的英译本编辑高克毅(George Kao)编译阅历丰富:上世纪四十年代在纽约担任《战时中国》主编;五六十年代在华盛顿工作,是“美国之音”的编辑;七十年代奔赴香港中文大学,参与创编了《译丛》(英文名:Renditions),并任该杂志主编。《干校六记》的另一位编辑宋淇(Stephen Soong),时任香港中文大学翻译研究中心主任,他写诗,编写电影剧本,一生译著丰富。

葛浩文翻译的《干校六记》最初刊登在《译丛》杂志第16期上。该杂志于1973年在香港创刊,主要受众为海外读者,在国际社会赢得了良好的声誉,被褒奖为“洞察中国文学的窗口”[9]。在两位编辑的积极努力下,《干校六记》英译本单行本于1984年由美国华盛顿大学出版社发行,分别在美国西雅图和英国伦敦两地发行,在海外读者中引起了较为强烈的反响,并于1988年重印。

1.编辑与作者互动

在收到第16期《译丛》杂志及葛浩文的英译本后,杨绛于1982年12月27日写信给宋淇说道:“知音之感,还不是‘谢谢’二字所能表达。拙作的英译屡次费你清神,愧汗不已。书题和各章标题都合适得很,使我既感且佩。”杨绛夫妇和宋淇夫妇是多年的挚友,对于不同理解,杨绛也直言不讳。在信末,她说到:“《干校六记》原作有些不清楚的地方,容易误解,我校出几点错误,另纸录奉,万一译本再版,可以改正。”在另一页纸上,杨绛具体列出了五处误译之处,包括名词的单复数、人称代词,方言“老乡”的具体所指,足以说明作者严谨求真的治学态度。由于不知译者的地址,她烦请宋淇转交写给葛浩文的亲笔信(写于1982年12月27日),信中杨绛说:“读到您翻译的拙作《干校六记》,深感译笔高妙,也极感荣幸。曾读过大译TheExecutionofMayorYin,只觉书写得好,忘了其中还有译者(我只读过英译本)。我但愿我自己的翻译,也能像您那么出神入化。专此向您道谢,并致倾慕,即颂著祺。”

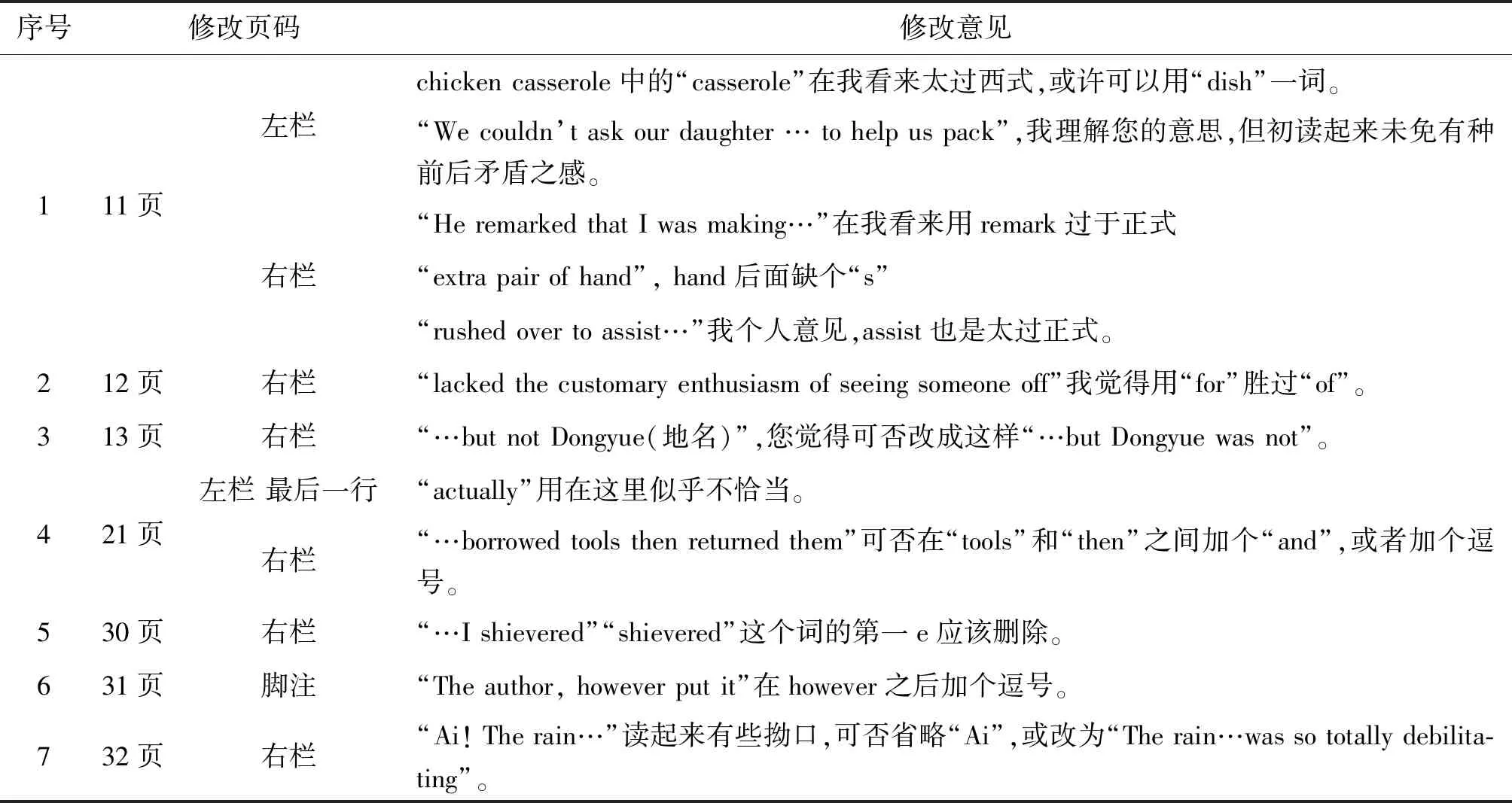

虽然《干校六记》英译本已在《译丛》刊登,但在考虑联系出版社在海外独立成书发行时,高克毅首先想到应该联系作者杨绛,得到她的首肯。“依据杨绛的来信及最近我和宋淇的电话交流,我对出版单行本持乐观态度。”(1)笔者译自高克毅1983年1月21日写给唐纳德·埃尔古德的信。在单译本出版前,杨绛给葛浩文写过一封英文信,指出7页译稿中需要修改之处(参见图1)。她说:“一如既往,我觉得您的翻译妥帖,读来流畅,颇有美感。我叹服您的选词,显而易见,恰到好处。我只不过是鸡蛋里面挑骨头,仅供您参考。”(2)笔者译自杨绛1983年6月1日写给葛浩文的信。

图1 杨绛就葛浩文《干校六记》英译本的修改意见表

从以上通信可以看出,编辑尊重作者创造性劳动,注重保护作者知识产权,凡牵涉到作者权益之事皆主动沟通,获得作者同意。作者对译者自然流畅的翻译给予高度赞扬,对原作中有歧义、容易引发误解之处给予耐心解释。同时,作者又能以读者的身份审读译文,对译文中语言处理的不同理解给出自己的修改建议。这种作者兼读者双重身份视阈下所提出的修改意见对确保译文的原汁原味具有重要意义。编辑与作者之间友好、开诚布公、彼此信任的合作模式为产出高质量的翻译作品打下了坚实的基础。

2.编辑与译者互动

编辑对译稿的校正并非从译者提交完翻译文稿开始,相反,编辑与译者的合作贯穿翻译过程始终。在此过程中,译者的关注点主要聚焦于文字转换,“把作者的信息意图和交际意图明晰地传达给读者”[10];编辑则把关译稿质量、统筹全局、策划出版、谋划推广。

起初,宋淇计划在1981年底先在《译丛》期刊上发表《干校六记》前两章。鉴于该书只有薄薄的65页,他认为最好能以双语版的形式出版。他曾写信告知作者,葛浩文接手翻译工作,希望她能不再应允他人再译。1981年12月28日,宋淇写信给葛浩文说:“我写信给钱夫妇一个月后,陈荔荔也写信给他们询问书面授权翻译事宜。她得到类似答复:没有正式的书面翻译授权,但不反对她翻译该书。”后来,陈荔荔得知葛浩文已开始翻译此书,便放弃了翻译计划。1982年4月14日宋淇写信给葛浩文提到了澳大利亚人白杰明询问杨绛译书之事,“得到同样答复,同意翻译,但不会给予个人授权”。这也间接说明《干校六记》为何有三个英译本,除了葛浩文、白杰明的译本外,中国旅美学者章楚也翻译了该书。

由于作者并未给某位译者书面授权,从一开始,《干校六记》的翻译就面临着三家竞争的局面,为了抢占先机,宋淇更坚定了先出版前两章的想法。高克毅对此持反对意见,他说:“我认为在《译丛》16期整书出版,要远好过只刊载前两章。不管怎样,标题明明为六记的书却只能看到两章,有点戏弄读者之嫌,绝非好编辑之为。”(3)笔者译自高克毅1982年1月8日写给葛浩文的信。

后来,宋淇接受了华盛顿出版社社长唐纳德·埃尔古德及高克毅的建议,放弃了出版双语版《干校六记》的想法。高克毅说:“毕竟对于读者而言,中文部分是个额外的负担。如果学术界对该书有足够兴趣,可以考虑以后再出版双语版。”(4)笔者译自高克毅1983年3月6日写给宋淇、唐纳德·埃尔古德的信。

在策划出版过程中,两位编辑和译者葛浩文多次通信商讨书的结构布局。宋淇提议把“译者前言”移至译本之后,变为“译者后记”,这样,再加上位于书后的注释,整本书就能保持平衡,避免头重脚轻之嫌。他还提议把作者写给葛浩文的信放在译本封面,以证译本之优秀。(5)笔者译自1983年8月18日宋淇写给唐纳德·埃尔古德、抄送给葛浩文和高克毅的信。出于对作者的保护,高克毅对此持反对意见,他认为作品会自证其优秀,无需多添它物。(6)笔者译自1983年8月24日高克毅写给宋淇、抄送给唐纳德·埃尔古德及葛浩文的信。

对于作者、钱钟书及译者简介的排版问题,宋淇说:“我同意高克毅的意见。钱钟书的简介应简短些,毕竟在该书中他只是个配角。我认为葛浩文的简介不应该和杨绛及钱钟书的挤在一页。就作品生成而言,译者的作用和作者一样重要。没有他,英语读者无法了解原作。或许应该在书的封皮或封底印上他对译作的介述。毕竟,在美国葛浩文要比杨绛及钱钟书更知名。”(7)笔者译自1983年9月8日宋琪写给唐纳德·埃尔古德、抄送给高克毅及葛浩文的信。三位还就邀请哪位熟悉中国文化历史的知名专家来写书评展开了大量深入的讨论,最终敲定由耶鲁大学中国历史研究专家史景迁(Jonathan Spence)担此重任。

关于译作封面设计,编辑也是煞费苦心。1984年3月2日,高克毅写信给唐纳德·埃尔古德详细描述了他的设计思路。高克毅认为书的封面可借用大陆版《干校六记》的插图设计,借此暗示翻译的忠实可信;并在附件A中手绘出封面的设计插图,又在图片右侧具体解释了封面设计的诸多细节处理方式;他还提醒英文图书打开习惯是从右到左,封面插图印刷时最好能做平面镜像处理,将黑色树木排在书的右侧,但一定注意汉字无需镜像,以免印反。他在信中建议把译作简介放在书的前勒口,并在附件B中列出他撰写的译作简介;后勒口则刊载作者及译者相关信息。关于封底,他认为可刊登知名学者关于《干校六记》的评论性文字,并在附件C中列出了两位文学评论家的书评出处及具体摘引内容,分别是:英国汉学家詹纳尔发表在《泰晤士报文学增刊》的书评文章,学界广受尊重的翻译家伯顿·华兹生在《东京每日新闻》发表的评论性文字。(8)笔者译自高克毅1984年3月2日写给唐纳德·埃尔古德的信。由此可见,《干校六记》封面设计凝聚着编辑的一番苦心,高克毅期待封面呈现出的视觉效果使读者在感受美的同时,又有助于提升图书销量,希望精心设计的封面能和内容高度契合,并凸显出图书的品牌质量。

法国文学批评家热拉尔·热奈特(Gérard Genette)1979年在《广义文本之导论》中首次提出“副文本”这个概念。[11]之后他推出系列论著(1982[12]、1992[13]、1997[14])逐步构建起副文本的理论体系。他指出所谓“副文本”指的是围绕文本的所有边缘的、或补充性的数据,并将其分为内副文本和外副文本:内副文本指封面、标题页、作者姓名、副标题、题词、前言、序言、注释、跋、后记、致谢、扉页上的献词等,外副文本包括作者的日记、访谈、书信以及出版社的广告、海报等。除了言语副文本外,多数出版物还包含一定的非言语副文本,如插图、封面设计、字体、分段和排版等。就一部作品而言,副文本的诸要素阐释、补充、丰富了正文本的主旨,“是将作者、译者、出版商和读者联系起来的重要纽带”[15]。宋琪、高克毅在策划译作出版过程中,积极利用“副文本”这一载体,介绍作品内容、渲染作者声望、邀请专家学者撰写书评,并借助封面、封底推出作品精彩片段、译者评述节选,可谓不遗余力,多方位、多视角宣传推广译作,以期能达到理想的销售目标。

编辑在翻译过程中的重要价值或许能从宋淇对高克毅校对《干校六记》译稿工作的评述中窥见一斑。

May I suggest that the royalty of this book to the translator should be 10%, to be divided between Howard Goldblatt and George Kao, say 40/60 or 1/3, 2/3, as George had played a crucial role in choosing the title of the book, the wording of the chapter headings, revising and polishing the Ms., making decisions on key terms and phrases, and finally giving the book its final format. Our previous 6% royalty is no longer valid and not competitive with the average publishers.(9)笔者摘自1983年8月18日宋琪写给唐纳德·埃尔古德、抄送给葛浩文及高克毅的信。

我提议本书支付给译者10%的版税可如此分配:葛浩文4成或1/3,高克毅6成或2/3。因为高克毅在敲定译本书名、定夺章节标题、校正润色译稿、选定关键术语及确定译作最终定稿方面发挥了重要作用。我们先前6%的版税在当前的出版界已毫无竞争力可言。(笔者译)

对此提议,高克毅如此回复:

I know Stephen proposed this out of the goodness of his heart, but there’s no way I can accept a share of the book’s royalties, whatever the rate is going to be. I consider it a privilege and pleasure, and also in line of my duty as Editor, to contribute the magazine version and to the preparation of the book edition. The basic, sterling quality of the translation is entirely Howard’s. For me to take excessive credit, as the idea of sharing in the royalties would imply, is out of the question.(10)笔者摘自1983年8月24日高克毅写给宋琪、抄送给唐纳德·埃尔古德及葛浩文的信。

我明白宋琪的好意,但我绝对不能接收译本任何比例的版税分红。能参与这项工作是我的荣幸,甚是愉快,协助译作期刊版及图书版发行是我份内的职责。译文精准翻译主要归功于葛浩文。我不能好大喜功,绝不能分享版税。(笔者译)

在谢绝宋琪好意的同时,高克毅还在信中笑称他们之间的通信加起来比《干校六记》原稿要长出好几倍。在译本即将出版前夕,宋琪致信葛浩文提到版税的分配意向。

Normally, we pay our writers and translators 10% of our share of net income. In this case, your share will be US $150 upon our receipt of the advance from UWP($1500) and you will continue to receive 10% of what ever is our share from the revenue of the book. Right from the beginning, we did not intent to ask UWP for more as we regarded the publication of Six Chapters by UWP as an attempt to break into the serious Sinological market and we should assist them in every way to make such a break through….Monetarily, it does amount much to any one of the parties concerned but the prestige and the credit that goes with it cannot be measured in dollars and cents.(11)笔者摘自宋琪1984年2月23日写给葛浩文的信。

通常我们净收入的10%分给作家和译者。就本书而言,我们收到华盛顿大学出版社的预付款后(实收$1500),您所得为150美元,您将继续享有本书10%的收入分红。从一开始,我们就没打算向华盛顿大学出版社收取更高版税,只是希望借《干校六记》的出版打开中国严肃文学的销售市场,我们应全力支持出版社闯市场。……经济回报对相关的任何一方都很重要,但荣誉和信誉是无法用金钱来衡量的。(笔者译)

对于此葛浩文回复如下:

Thank you for your letter of February 23rd and for clarifying the royalty’s issue. As you know, this was not a matter originally raised by me, for I most assuredly did not enter into the project with any thoughts of how much money I would make from it (your generosity in the initial payment and percentage increase was greatly appreciated). In fact, even the “prestige and credit” paled before the excitement of making this marvelous work available to English readers and of working closely with you and George Kao and later, Don Ellegood; in short, I have already been amply rewarded.(12)笔者摘自葛浩文1984年2月28日写给宋琪的信。

感谢您2月23日来信告之版税事宜。如您所知,该议题由您提出,我敢说我接手该翻译项目时从来没有想过要赚多少钱(您慷慨支付预付款及提高分红比例让我很感动)。事实上,能将这部非凡的作品介绍给英语读者,能和您、高克毅,后来还有唐纳德·埃尔古德亲密共事,在此过程中享受到的振奋与愉悦,甚至让“荣誉和信誉”都黯然失色。简而言之,我的回报已经非常丰厚了。(笔者译)

透过信件中质朴平实的语言,我们能感受到编辑、译者淡泊名利、潜心工作的崇高精神境界。编辑、译者、出版社通力合作,字斟句酌,悉心打磨精品,不计个人回报,一心治学的高尚精神值得当今业界同仁学习。除了对译本出版进行宏观结构调整外,两位编辑还就译本语言细节的处理和译者展开了深入的讨论。葛浩文询问两位编辑对书中小标题的翻译意见,为了体现原文标题的工整对仗,他建议小标题中的“记”可以翻译为“A record of...”。

高克毅不同意这样处理,他认为,在翻译过程中,没必要拘泥于原文的字词,神形不能兼备时,传神更为重要。小标题如果都译为“A record of...”,会让人觉得繁复拖拉,况且“记”字译作“record”也欠妥帖,太过于正式,易于让人产生“记录”“文档”的错觉;再者“record”更多是由他人书写,而非个人自述,像杨绛这般含蓄委婉的个人书写,译成“record”并不妥当。鉴于《干校六记》和《浮生六记》的渊源,他以林语堂对《浮生六记》中小标题的处理为例,说明弃形传神翻译的可行性(见图2)。

图2 标题中“记”的翻译对比表

从上表可以看出,林语堂在翻译标题时忽略了“记”字,并未追求形式上的工整对仗,只是着力翻译出小标题的实质内涵。高克毅借鉴了林语堂的翻译方法,初译时注重传递出标题的核心意义。虽然初译已能充分达意,但高克毅认为还有缺憾,初译无法传神再现杨绛举重若轻的文风。在此基础上,他又进一步作了完善,把核心名词置于标题之首,且在名词后添加了冒号。高克毅解释此番改动是基于这样的认识:依据语言学,标点和字词都是符号。因此,用冒号代替“记”字也合乎章法,将其置于标题关键词之后,功效如同原文中“记”字。如此处理,便有形神兼具之效。(13)笔者译自1982年5月12日高克毅写给葛浩文、抄送给宋淇的信。

两位编辑在校稿过程中,逐字逐词一一订正,可谓细致入微,精益求精。因篇幅所限,本文仅列举几处编辑对“小引”校正的实例为证。在1982年5月13日的通信中,高克毅就葛浩文翻译的“小引”提出修改意见,并解释了修改缘由:

第一页,第1行:Yang Jiang asked me to look over the manuscript.钱(钱钟书的简称)的话语口语随性,“把稿子给我看了一遍”,“look over”比“read”更能体现这种语态,虽然“read”可直译为“读”。

第一页,第三段,第1行:All of this belongs to the past and the scene has now changed — we can say that many things have come to light. 原句用了两个成语——“事过境迁”“水落石出”,形成了对称。此言出自钱之笔,其中含有讽刺意味:译为“circumstances are different now”似乎太过乐观,译为“everything has come to light”也是言过其实。(14)笔者译自高克毅1982年5月13日写给葛浩文的信。

1982年8月17,高克毅在给葛浩文的信中说到:“逐字逐行校过‘小引’,时隔三月后再读,发现仍有两处有待提高。”(15)笔者译自1982年8月17日高克毅写给葛浩文、抄送给宋淇的信。

其一——

原文:他们明知道这是一团乱蓬蓬的葛藤帐。

草译稿:Even though they knew full well that everything was chaos and tangled relationships.

修改稿:Even though they knew full well that things were always messy and tangled up.

原因:初译稿读起来有些拗口,而且并未准确传递出原文实质。

其二——

原文:惭愧也使人畏缩、迟疑,耽误了急遽的生存竞争。

草译稿:Shame also causes a person to recoil and hesitate, thus retarding his chance in a sudden struggle for survival.

修改稿:Shame also causes a person to recoil and hesitate, thus retarding his chance in a bitter struggle for survival.

原因:尽管“急遽”一词中确实用了“急”字,但生存竞争并非突然急速出现。考虑到上下文“生与死”的竞争,形容词可理解为“残酷的”之意,我倾向于用“bitter”或“desperate”。(16)所举两例均为笔者译自高克毅1982年8月17日写给葛浩文、抄送给宋琪的信。

3.编辑和读者互动

虽然通常情况下,读者是在编辑出版工作完成之后才开始涉足编辑活动的,但从一开始,编辑就对读者的认可接受、读者的“阅读期待”给予充分的重视。翻译作品是为读者而译,没有读者的阅读,译作很难获得生命,编辑活动也就失去了价值和意义。两位编辑非常重视读者反馈,宋琪因病无法参加1983年3月在旧金山举办的书展,特意委托葛浩文带上《干校六记》参展,嘱咐他注意收集读者意见。1983年4月5日葛浩文致信宋琪说到:“我竭力向更多人推介译本,向相关朋友同事赠送译著二十余本,他们皆承诺会给出反馈意见。”(17)笔者译自葛浩文1983年4月5日写给宋琪的信。

在威斯康辛大学教授“当代中国文学”课的刘绍铭(Joseph Lau)在选用《干校六记》作教材后反馈到:62名美国学生(英语翻译方向)一致认为理解《干校六记》困难重重,主要原因在于作品描述的历史背景对他们而言是完全陌生的。刘绍铭因此建议给《干校六记》加上详尽的背景注释。编辑和译者对刘绍铭的来信(1983年8月6日)给予高度重视,三人就增添“背景注释”的具体内容、数量、方式展开了深入的探讨。

高克毅主张尽量把理解问题在译文中化解,认为注释过多会影响阅读流畅性,而且还破坏了原文含蓄婉约之美感。根据刘绍铭的反馈,他列出一份“疑难词汇表”,包括8个和那个特殊年代相关的术语,27个较难理解的典故和双关语,考虑到两类词汇数量相差过大,他认为没必要在书后单独列出,建议以脚注的方式阐释说明。(18)笔者译自高克毅1983年8月29日写给葛浩文、宋淇的信。

宋淇向来赞成对文中晦涩难懂的词汇加注解释,并亲自为《干校六记》撰写了33个非常详细的双语注释,一方面帮助读者理解,另一方面证实自己的译文比起白杰明那种解读式的翻译更接近原文,为评论家点评提供例证依据。读完刘绍铭的来信后,他更坚信充实完善注释的必要性,和高克毅观点恰恰相反,他认为应把脚注中的某些词抽出来放到“疑难词汇表”中详细说明,并建议将“疑难词汇表”更名为“背景注释”,因为“前者易于让人想到科技手册的词汇表,并不适合文学作品”(19)笔者译自宋淇1983年9月8日写给葛浩文及高克毅的信。。

葛浩文1983年10月20日在回复宋淇的信中说到:“我认为译作不应该反应任何人的政治文化观点——作者除外。过度编辑或许会使作者处境不妙……与原著含蓄内敛的风格不符。况且,并非每位读者都需读完详细注释后,才能感受到作品所指的隐含意义,不同读者对作品有不同的理解再正常不过,完全没有必要对每一处典故和双关都加上注释,适当注释已足够。建议删去与小说内容不直接相关的注释,以及那些已在译文中解释得相对清楚的注释。”(20)笔者译自葛浩文1983年10月20日写给宋淇的信。

在出版社社长唐纳德·埃尔古德的协调下,高克毅、宋淇、葛浩文三人达成共识,最终决定在书末添加背景注释(Background Notes),但宋淇精选的33个注释被缩减为20个,由葛浩文统一负责修订所有注释。

由此可见,两位编辑对读者反馈高度重视,一封读者来信引发了“背景注释”的诞生。在单行本出版前,葛浩文及两位编辑曾分发赠阅《译丛》版书稿给相关人士,广泛征求读者意见。这也说明,《干校六记》的读者并非是在该书单行本编辑出版工作完成后才开始涉足编辑活动。事实上,编辑从选稿之初就已经开始和想象中的读者对话交流,尽可能了解目标读者群的阅读喜好、知识结构、价值取向、文化背景等方面的情况,以便能较准确地把握和预测潜在读者的需求。两位编辑借助《干校六记》期刊版先行发行的便利,及时搜集读者反馈意见,并以此为据及时调整编辑策略,以期实现与读者“期待视野”的交汇融合,从而扩大译作在海外的出版传播。

四、结 语

葛浩文版《干校六记》英译本充分说明翻译并不是译者的独角戏,它是译者、编辑、作者、出版社、读者之间相互合作、彼此协商后达成的共识。在西方,编辑对译作内容进行大幅度修改的现象极为普遍。葛浩文曾坦言,相对中国编辑,西方编辑权限更大。“一部作品从书写、出版到被读者阅读的过程,最重要的配角就是编辑……世界闻名的作家大都有了不起的编辑在帮助他们,翻开西方小说,也常会看到作者对编辑的致谢语。”[16]对于悠久灿烂的中国文学而言,要想顺利实现国际化传播,就应充分发挥好编辑的作用,编辑不光是语言文字的校对人,还是作品出版发行的策划者和质监人。编辑发挥着桥梁、纽带作用,作为沟通连接作者、译者、读者、出版社的中间人,他们往往能凭借专业眼光、从业经验及其对市场的敏锐度,对作品再加工完善,进一步提高译作的可读性,提升作品的市场接受度。在“中国文化走出去”的时代大背景下,让隐形的编辑发挥其主体性显得愈发重要。

——共青团中央黄湖“五七”干校系列传记(之八)

——共青团中央黄湖“五七”干校系列传记(之五)