高校家庭经济困难学生认定工作现状调查及有效对策探析

——以宁夏大学为例

张振霞

(宁夏大学信息工程学院,银川 750021)

1 相关概念理解及研究意义

1.1 相关概念理解

家庭经济困难学生是指学生本人及其家庭所能筹集到的资金,难以支付其在校学习期间的学习和生活基本费用的学生。高校一般将学生的家庭经济支出情况低于学校或生源地最低生活标准而无法支付学费或生活费的在校大学生称为家庭经济困难学生。

高校学生资助是指国家、政府为高等学校的家庭经济困难学生提供一定的经济支持,从而满足其在校学习期间学费与生活费的开支需求[1]。近年来,高校大学生的资助呈现多样性发展,国家、政府、企业团体、个人等均参与到资助中来,资助者数量和需受资助的群体都越来越多,学校也在不断加强对受资助群体的感恩、诚信、能力培养等主题教育。

大学生资助管理机制是指高校资助管理者及工作人员通过制定资助政策、管理制度等措施,进而促使资助工作顺利运行,达到对家庭经济困难学生有效帮扶的工作系统。该机制的建立是为了更好地推进大学生资助管理工作规范、有序进行。

1.2 研究意义

为解决大学生因贫弃学问题,国家采取一系列政策和措施帮助大学生,如设立国家助学金和奖学金,同时也广泛开展国家助学贷款政策,通过不断努力在解决学生经济困难方面取得了良好成效。近年来,国家加大了助学贷款力度,健全学生资助制度,各类学校贫困学生资助使4.3亿人次受益[2]。总体来看,我国高校大学生资助政策的基本趋势是资助金额越来越大,种类越来越多。

当前,我国高校家庭经济困难学生资助认定工作在实际开展过程中,还存在资格界定、政策措施具体落实、学生受益面等方面的问题。在西部地区高校资金投入相对不足、贫困生数量较多的情况下,开展对高等学校家庭经济困难学生认定问题的研究,旨在了解目前高校资助认定工作中主要存在的问题症结,同时为高校在家庭经济困难学生认定标准、评价过程和反馈机制等方面的实际操作提供可参考依据,有助于精准资助,使真正困难的学生得到有效资助和帮扶。

2 宁夏大学家庭经济困难学生资助认定工作的现状调查及问题分析

2.1 问卷设计及调查

本研究的对象为宁夏大学在校大学生,研究者在各个学院网络随机发放556份问卷,回收有效问卷556份,其中大一学生336份,大二学生132份,大三学生63份,大四25份,其中男生216人,女生340人,涉及学校各个专业不同年级学生,具体统计情况如表1所示。

表1 宁夏大学家庭经济困难学生基本情况统计

2.2 调查结果分析

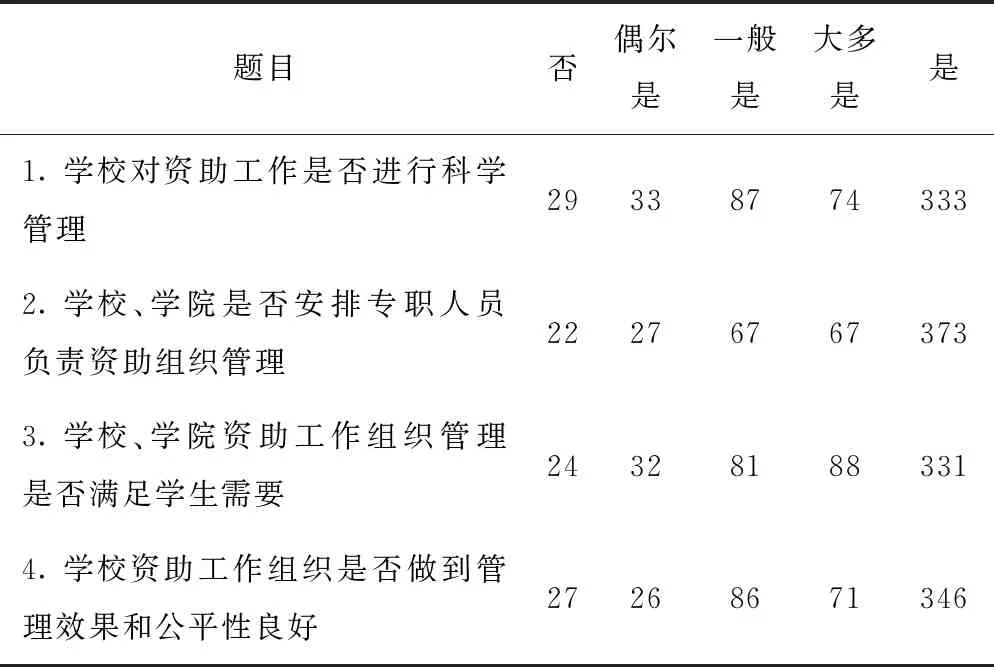

2.2.1 资助工作的组织管理

本研究对宁夏大学学生资助管理机制的组织管理现状进行调查,从学校对资助工作是否进行科学管理、是否安排专职人员负责资助、组织管理是否满足资助工作需要和是否做到管理效果和公平性良好等四个方面进行调查,调查结果如表2所示。

根据调查结果,对资助工作管理选择“大多是”和“是”的受调查者超过73.2%,说明学生认为宁夏大学对资助工作能够进行科学管理、学校对资助组织管理工作重视,并能满足学生资助工作需要。但是,调查结果也显示,在资助组织管理科学性方面,选择“否”和“偶尔是”的调查者只占总人数的11.2%,说明学校和学院在资助工作管理科学性方面还有待提高。因此,提高学生资助管理机制的科学性,形成该项工作的有效管理是优化学生资助管理体制的重要内容。

表2 宁夏大学学生资助管理机制组织管理现状调查

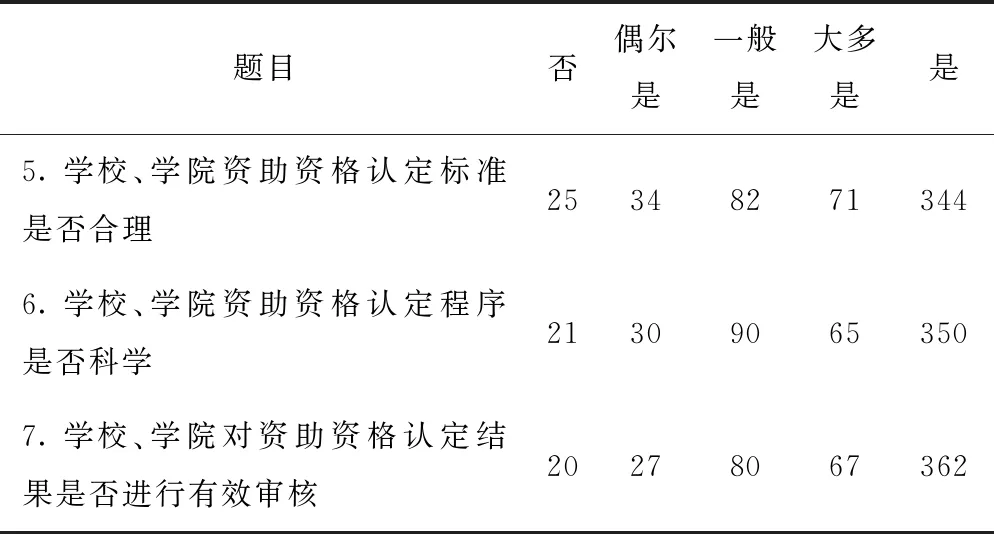

2.2.2 资助资格的认定

本研究对宁夏大学资助工作标准是否合理、程序是否科学、结果是否进行有效审核等内容进行调查,调查结果如表3所示。

表3 宁夏大学资助资格认定调查

调查结果显示,在认定标准合理与认定程度科学方面,选择“大多是”和“是”的调查者为74.64%,充分说明学生对资助认定标准的合理性方面有一定的认可度。学生对认定结果的审核方面,选择“大多是”和“是”的调查者为77.15%,说明学生对认定结果审核工作比较认可。

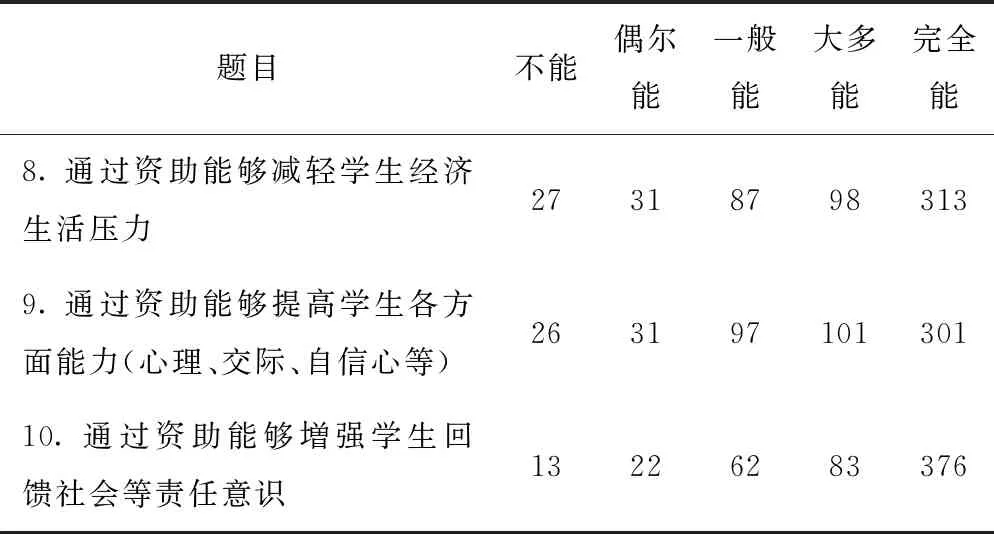

2.2.3 受资助学生教育发展

受资助学生通过资助教育体系得到进一步发展是评价学校学生资助管理机制的一个重要视角,研究通过对学生学习积极性、减轻生活压力和增强社会责任感等方面的问卷调査,全面评价了学生的教育和发展,调查结果如表4所示。

表4 受资助学生教育发展情况调查

调查结果显示,对资助学生回馈社会意识培养方面选择“大多能”和“完全能”的调查者超过82.55%,说明学校对资助学生教育发展有实效性的作用。学生对回馈社会责任意识培养的认可程度最高,对提高学生各方面能力的认可度稍弱,选择“大多能”和“完全能”的学生占到总人数的72.3 %,其中有18.17%的学生认为大多数情况能做到,说明该项工作还需进一步加强。

2.3 学生资助管理机制存在的问题

2.3.1 组织管理的效果与公平性不足

通过对学校和学院资助管理的效果和公平性进行调查,结果显示完全认可度达到62%,说明学校在资助组织管理有效性方面还存在不足,一方面表现在管理效果不够明显,学校出台了一系列资助管理政策和措施,但是执行力度和效果仍有不足,说明资助管理的针对性不强,宣传和教育成果有待继续提升。另一方面,贫困生认定的公平性不足,说明学校的评选机制还存在不公平、不公正的现象,在对学生资助管理工作存在哪些不足的调查中,39.57%的学生认为评选过程缺乏监督。

2.3.2 贫困学生的资格认定合理性不足

合理的资助认定机制是资助政策合理有效开展的前提,是让高校家庭经济困难学生利益得到充分保障的条件。通过对贫困生资格认定问题进行调查,结果显示在认定标准合理与认定程度科学方面,学生选择“大多是”和“是”的没有超过74.64%。在访谈调查中,学生也认为资助的认定程序还存在不合理之处,一些家庭经济不困难的学生也可以获取到贫困证明,享受了资助,增加了贫困生认定的难度。同时,在调查中发现80.22%的学生认为切实可行的家庭经济困难学生认定方法是家庭收入水平认定法,38.67%的学生认为贫困证明的真伪性判断不足,因此要在家庭经济困难认定过程上下功夫。

2.3.3 受资助学生教育发展引导不足

从对受资助学生教育发展的调查和访谈结果方面来看,学生资助管理工作对学生的帮助更多的是在减轻经济负担方面,而对此类学生的心理健康、个人技能、社会责任感教育方面的提升不够,对“资助能够提高学生各方面能力(心理、交际、自信心等)”的调查显示,54%的学生认为通过资助他们的能力有所提升,资助育人工作应该是全方位的育人,资助不应该是单方面的行为,受助学生也必须学会承担责任履行职责和义务,对于受助学生的感恩教育需要每一位资助人员在日常工作中,在言传身教中渗透其中[3]。学校也对受资助学生回馈学校和社会作出了一定要求,但是大多数学生仅仅作为一项在校任务去完成,缺乏体验式、参与式的教育和引导。另外,对于家庭经济困难学生的自信心、心理健康、知识能力等方面没有给予更多关注和培养,对贫困生的教育发展培养不够全面。

3 高校家庭经济困难学生资助认定工作的有效对策

3.1 加强资助工作的管理和监督

高校建立完善有效的管理和监督机制才能保证学生资助工作的有效性和公平性。第一,建立公正、公开的资助程序。学校要制定严格的资助管理制度,在学生申请和贫困生资助对象的确定方面均要严格把关,确定人选之后,通过学校和学院网络平台进行公示,确保资助工作的广泛宣传和认知,同时也增强资助工作的透明性,做到有人管理,大众监督。第二,加强对学生资助工作人员的监督。学校和学院要认真做好资助工作人员的管理和监督工作,避免因辅导员、学生干部等工作人员的个人权力而对最终评审结果造成不公平、不公正等影响。另外,在全方位的监督方面,学校要为学生提供反馈意见的平台和渠道,让问题在萌芽状态及时得到改善。第三,建立有效的高校学生资助管理机制。完善的管理是学生资助管理机制的重要内容,完善的组织体系能够提高学生资助管理效率,使该项工作能够更好地满足学生的发展需求[4]。有效的学生资助管理机制能够真正让贫困生受益,同时提高工作质量,实现资助的目的和培养学生的目标。

3.2 建立完善的资助认定标准

研究调查发现学生对资助认定的认可程度不高。为此,学校应该不断完善和加强学生资助认定标准。第一,建立全面的认定指标。目前,高校在开展学生资助管理的过程中,以学生的贫困证明和学习成绩为主要参考,相对单一,考察不够全面。因此,学校可以増加学生在校表现、参加活动等情况的综合追踪指标。第二,对贫困证明的真实性进行严格审核判断。目前,个别学生存在贫困造假现象。部分地方民政部门、乡镇和村委会对大学生贫困证明的开具审核不严,管理松散,甚至存在部分工作人员以此为获利途径或者“走关系”的途径,严重影响了真正的家庭经济困难学生的认定。学生入校后贫困证明材料的审定和判断要采取新的方法和手段,如开展家访、与生源地相关部门进行对接等。第三,加强对受资助学生的动态管理。高校应对学生家庭经济情况及时进行跟踪管理,每学年提交申报材料的同时,对突发事件致贫和已脱贫情况进行及时掌握,不断调整资助对象。

3.3 强化受助学生教育发展引导

受调查学生中58.46%来自农村,受家庭条件和教育环境等种种客观因素的影响,他们的个人技能、人际关系处理、社会认知度等方面都有所欠缺,相当一部分贫困学生心理自卑、没有自信心,人际交往能力弱,不能适应和融入新的环境氛围,在校期间处于弱势,就业竞争力较弱,面临更大的挑战和压力,这类学生群体更期待在校期间受到物质资助,并得到能力提升。高校应根据困难学生群体的特点和需求,做好其心理健康、职业生涯规划和相关技能的培养,如开展心理健康、职业能力培养的讲座和培训,及时帮助困难学生适应大学生活。通过资助也能改善此类学生的综合素质,提高其社会实践和求职应聘等技能,提升其就业竞争力。同时,还要培养受资助学生感恩、回报社会的责任意识,如通过感恩教育宣传、征文、演讲、社会实践等活动,让学生树立感恩意识和社会责任意识。

4 结语

高校家庭经济困难学生认定工作需要讲求实效、多方协同,从而保障政策落实的公平、公正,保证真正需要帮助的贫困大学生得到有效帮助,推动高校资助育人工作更加合理、有效开展。