近水楼台:史语所学人群体结构与社会关系(1928—1948)

张 辉

(山东大学 历史文化学院,山东 济南 250100)

作为中国现代意义上第一个学术研究机构的中央研究院历史语言研究所,汇聚了众多学有专长的学界精英,开创了“集团式”研究的典范,在民国学术史上留下了浓墨重彩的一页。而“天下事莫难于创”,创始一个学术建制,招募人才是最基础的工程。我们常说“为事择人”,而天地之间“至难得者,便是人”。如孟子所言:“以天下与人,易;为天下得人,难”。况且“民国时期还是一个征募学术人才的方式未上轨道的时代,所以人际关系网络便居于相当的决定性地位。”(1)潘光哲:《何妨是书生:一个现代学术社群的故事》,广西师范大学出版社2010年版,第9页。本文根据中国第二历史档案馆所藏中研院史语所历年职员录(1928—1948)、聘书(2)史语所历年人员录参见中国第二历史档案馆档案,全宗号三九三:1928年度(案卷号:2647);1929年度(案卷号:2862、2670);1930年度(案卷号:2670);1931—1933年度(案卷号:2862);1934—1936年度(案卷号:2863);1937—1938年度(案卷号:2670、2863);1939年度(案卷号:2864、2670);1940年度(案卷号:2670);1941—1942年度(案卷号:2864);1943年度(案卷号:1650);1944—1945年度(案卷号:1651);1946年度(案卷号:2864、1652);1947年度(案卷号:2647、1652);1948年度(案卷号:2864)。聘书主要集中在全宗号三九三,案卷号:421(1)—421(8);1675(1)—1675(4);479(11)。下文各个图表,均依此制作,为省篇幅,不另说明。与历年工作报告等其他资料相互印证,统计分析其组织结构、年龄层次、教育背景、地域分布与人际关系之间相互牵动的关系,意在探寻人际网络视域下史语所151名研究人员——143名本国人和8名外籍——的整体空间结构,希冀对这群学界精英的输入管道与依赖路径有更清晰的认识。(3)目前学界对史语所人员个案分析已有大量研究成果,对其整体群像的研究还比较薄弱。仅有欧阳哲生:《新学术的建构——以傅斯年〈历史语言研究所工作报告〉为中心的探讨》,《文史哲》2011年第6期;刘承军:《“元和新脚已成军”:以历史语言研究所学人群为中心的考察(1928—1949)》,《历史教学》2013年第1期;张峰:《历史语言研究所运作机制的生成》,《广东社会科学》2015年第2期;刘春强:《历史语言研究所史学研究的社会科学面相》,《近代中国》2020年第1期等文,但均与本文立意不同。由于用人权有很大的自由度,可以说几乎从一开始它就预设了其人员空间与来源途径,所以地缘、学缘、血缘关系的熟人网络结成了史语所社群,尽得近水楼台之便。

一、组织结构与年龄层次

机构的顺利运转,有赖于高效互动的组织结构。史语所在应对时局与自我调适中逐渐建立起了平衡有效的组织形式:第一组历史组、第二组语言组、第三组考古组、第四组人类学组。(4)1929年史语所迁居北平时,才调整为四组。此前在不同文件中,曾分为九组、八组、七组、六组等不同情形。具体参见张峰:《历史语言研究所运作机制的生成》,《广东社会科学》2015年第2期。几组相互配合、相得益彰,取得了累累硕果,为史语所群体赢得了声誉。其职员可以分为研究人员与非研究人员两大类,前者是主力军,为本文的分析对象。按照级别划分,前者又大体可分为三级:研究员、副研究员、助理员。研究员包括专任、兼任、特约(通信);副研究员亦有专任、兼任之别,编辑员、编纂亦属之;助理员均是专任,亦包括三级:助理研究员、助理员、练习助理员。非研究人员包括技士、技正、技佐、书记、技术员、计算员、图书员、绘图员、事务员。(5)傅斯年:《国立中央研究院历史语言研究所工作报告》(1942年),欧阳哲生编:《傅斯年文集》第4卷,中华书局2017年版,第566页。据笔者统计,1928—1948年间曾在史语所任职过的人员共有264位,其中非研究人员113位,研究人员151位——46名研究员、9名副研究员、96名助理员。则其人员职位高低与人数多少成反相关,群体布局便形成了颇似四级金字塔状的空间结构(见图1)。

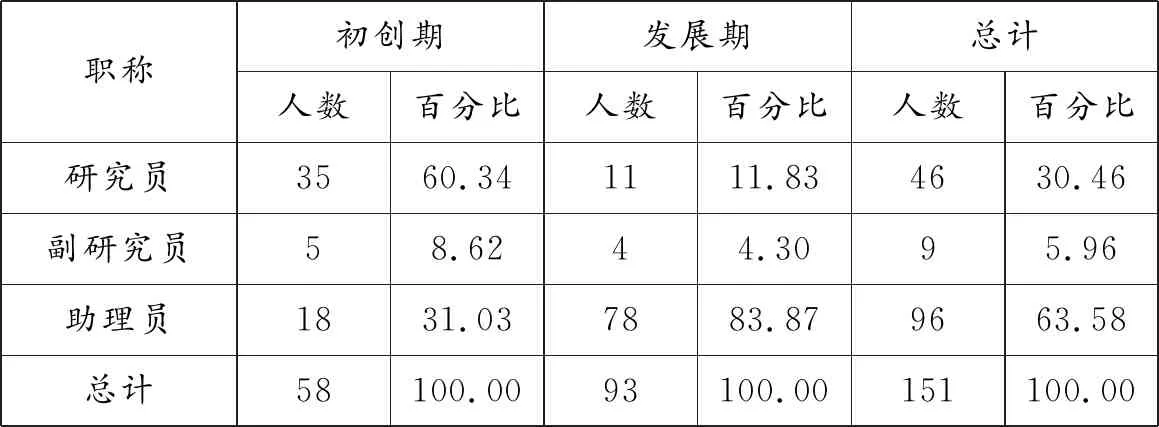

表1 初创期与发展期人员职称分布

图1 四级金字塔状空间结构

史语所自1928年初筹备创立于广州至1948年底东迁台北,二十余年间共搬家十次,具体如下:广州中山大学(1928.3)→广州东山柏园(1928.10)→北平北海静心斋(1929.6)→上海曹家渡小万柳堂(1933.4)→南京钦天山北极阁(1934.10)→长沙圣经学院(1937.8)→昆明拓东路青云街靛花巷(1938.4)→昆明龙泉镇棕皮营响应寺(1938.10)→四川南溪县李庄镇板栗坳(1940.12)→南京钦天山北极阁(1946.11)→台北杨梅镇(1948.12)。(6)李济:《傅孟真先生领导的历史语言研究所》,《感旧录》,台北传记文学出版社1967年版,第82页。

1928—1929年各项人事制度还在不断调整变化中,可视为初创期。(7)《中央研究院历史语言研究所七十年大事记·序》,台湾“中央研究院”历史语言研究所1998年版。1930—1948年尽管迁徙频繁,但人事制度已趋于稳定发展中,可视为发展期。(8)与北洋政府的腐败无能和民国中后期深陷抗战漩涡相比,南京国民政府成立初期的十年,社会上呈现出一个发展的小高潮,有“黄金十年”之称。史语所亦深受影响,因之发展期入所人员亦有多少不均之别。若再细化,则发展期亦可再分为前后两期:1930—1937年为高速发展期;1937—1948年为缓步发展期。对这两个时期进行统计(表1),可以明显地看到研究员与副研究员入所主要集中在初创期,助理员入所主要集中在发展期,前者由68.96%下降至16.13%,后者由31.03%上升至83.87%,直观表明其由聘请成名成家者向培养学术后进发展。这也是史语所的宗旨之一:“训练出若干有新观点、用新方法之少年工作者”,然后“谋集众工作之方便,以成此等学科之进步”(9)《傅斯年致冯友兰、罗家伦、杨振声》(1928年8月13日),《傅斯年、顾颉刚、杨振声呈大学院》(1928年5月5日),王汎森等编:《傅斯年遗札》,社会科学文献出版社2017年版,第112、99页。。这样既有前瞻者的登高一呼,又有后继者的努力不懈,于是便顺理成章累积了一代学术的丰硕成果。

史语所通过“拔尖主义”把名校高材生“网罗而去,监督甚严”。(10)钱穆:《八十忆双亲·师友杂忆》,生活·读书·新知三联书店2005年版,第161页规定要踏实读书,作长远规划,“三年内不许发表文章”。(11)王叔岷:《慕庐忆往——王叔岷回忆录》,中华书局2007年版,第48页。据所员马学良回忆:“史语所升级评职比较严格,常常以真才实学为标准,不太重视论文著作的数量,重视科研成果对本专业或本学科的创新和贡献”。(12)马学良:《历史的足音》,杜正胜、王汎森主编:《新学术之路:中央研究院历史语言研究所七十周年纪念文集》(下),台湾“中央研究院”历史语言研究所1998年版,第864页。

表2 人员职位升迁分布

对升迁人数与升迁路径进行统计(表2),可知升迁职位与在所时间呈正相关关系,若得升迁,在所时间至少3年。有升迁经历者43人,占28.48%,包括19名非研究人员升为研究人员,约占升迁人数的一半。由表1可知入所即为研究员者46人,占总数的30.46%;则未得升迁者62人,占41.06%。若仅以有无升迁为准,则其比例约为4:6,即六成人员没有升迁经历。所以尽管人人有升等的可能,而实际升迁人数有限,由是足见史语所“精兵简政”的精英特色。

表3 人员年龄层次与在所时间分布

考虑到升迁年资,有必要对史语所群体年龄层次与在所时间进行统计分析。年龄层次是史语所群体新陈代谢的晴雨表,而在所时间则关系到人员流动幅度与组织稳定情况。以5年为一个年龄段,可以将史语所151名研究人员分为12个区间;在所时间以年为单位,可以细化到20个区间(表3)。从中可以看出其人员主要集中在1890—1919六个年龄段,初创期人员主要分布于1890—1899两个年龄段,发展期人员主要分布于1900—1919四个年龄段,亦表明其由吸纳成名成家者向培养青年后进发展的趋向。在所时间三年以下者54人,占总数的35.76%;三年以上者97人,占64.24%,其中10年以上者46人,占30.46%。可知其人员较为固定,可以长期攻坚某一专题,这是史语所群体能够取得累累硕果的重要原因。

二、教育背景与地域分布

史语所作为以学术研究为旨趣的专业团队,人员教育背景与研究工作密不可分。对其人员教育程度与专业分布进行统计分析,能够明了它的主要研究方向、专业化程度与人员输入渠道。

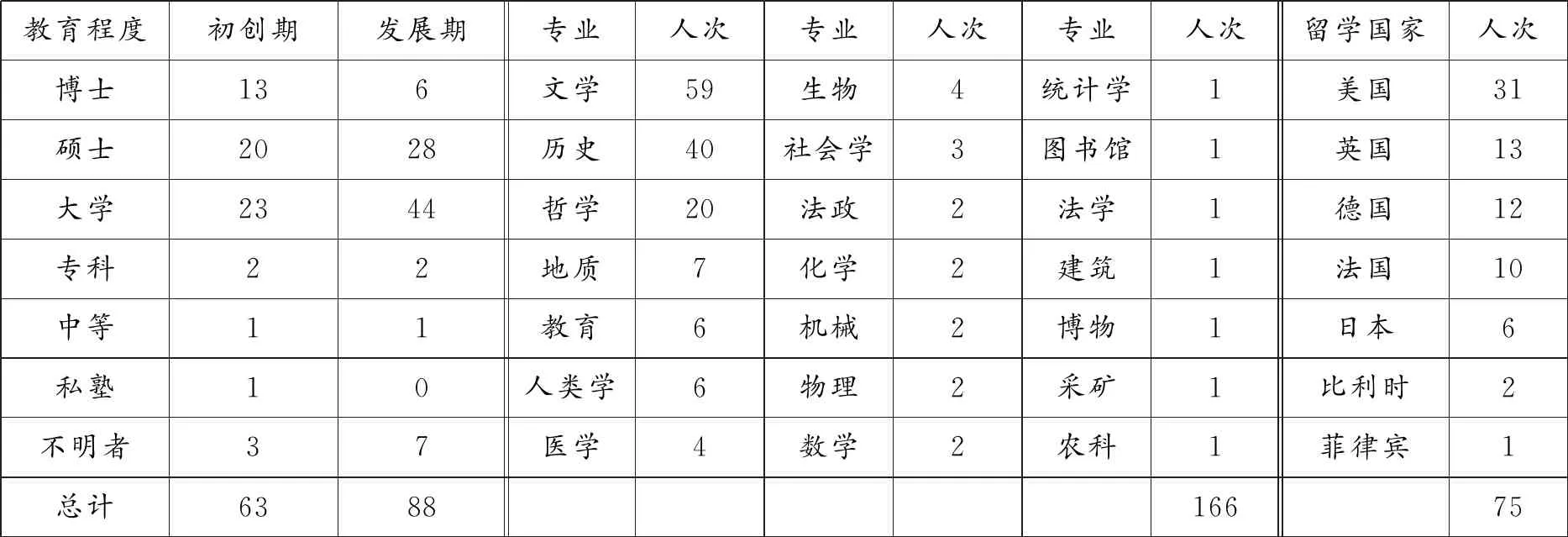

表4 人员教育程度与专业背景分布

民国时期,文凭逐渐取代科名成为进入下一个更高职场的入场券,而“大学教育则是培养一人入于学术的法门中的”(13)傅斯年:《改革高等教育的几个问题》,《傅斯年文集》第5卷,第24页。。由表4可知,史语所群体接受大学、硕士、博士教育人数分别为19、48、67,比重为44.37%、31.79%、12.58%,则近九成皆有现代高等教育背景。在民国时期教育尚未普及的情况下,史语所是绝对的学术精英社群。这充分体现了其“拔尖主义”,也是它能赢得中国乃至世界声誉的学术保障。从专业分布来看,人员主要集中于文史哲方向,占统计人数的71.69%;亦有不少自然科学者,多分布在与之相近的考古组与人类学组。综合考量,可知史语所群体知识背景的高度专业化与多样化,更能明了同人“要把历史学、语言学建设得和生物学、地质学等同样”的旨趣。(14)傅斯年:《历史语言研究所工作之旨趣》,《傅斯年文集》第3卷,第13页。留学75人次中除去重复者,共有43人,占总人数的28.48%,则人员近三成有留学经历,引人注目的是这其中包括曾取得过传统功名的5人:孟森、蔡元培、朱希祖、翁文灏、单不厂。留学欧美——尤其名牌大学的研究院(参见表5)——远超留学日本者,亦可看作中国近代留学风潮走向的缩影。综合考量可以清晰地看到,科举制废除后,新式教育逐渐取代传统教育、留学欧美的“镀金派”取代留学日本的“镀银派”,成为手握学术话语的新宠儿。

表5 国内、外高校出身与各组人数分布

尚小明教授对近代中国大学史学教授群像的分析表明,民国时期文史人才以北大、清华两校齐头并进、独领风骚。(15)尚小明:《近代中国大学史学教授群像》,《近代史研究》2011年第1期。这同样适用于史语所群体,对其院校出身进行统计(表5),可知初创期接受高等教育52人中,两校分占32.69%和21.15%,合占53.84%。若算上在两校执教过的老师,则比例更大。这也奠定了史语所后续人才引进的主要依赖路径。随着史语所频繁迁徙,逐渐形成一个以空间为核心的知识社群,地缘因素越来越多地渗透到群体之中。所以尽管发展期入所人数仍以两校位列榜首,但所占比例均呈递减之势。中央大学从3人增至13人,涨幅明显,主要得益于1934年史语所迁徙至南京和新增第四组人员的涌入,是学缘与地缘关系合力的结果。位于北平的燕京大学、辅仁大学、北平师范大学和大后方的四川大学人数的增长,亦得益于史语所迁徙带来的地缘优势。总之,发展期的史语所群体来源不再局促一地,呈现多样化与去标签化(16)“北大出身,不可多拉,以免门户。”《傅斯年致胡适》(1945年10月17日),《傅斯年遗札》,第1239页。的趋势。

研究表明,“皇室出身”是影响人才发展的重要因素。(17)丁文江:《历史人物与地理的关系》,《东方杂志》第20卷第5号,1923年3月10日。对于史语所来说,人员的选材亦以各组实权人物的出身背景为标的,皆就近择人,形成了一种类似“内卷化”的固化镜象。一组人员便以对北大有特别浓厚感情的傅斯年为首。此组70人次中,北大独占24,占34.29%,遥遥领先于其他高校。所以沈刚伯在悼念傅斯年的文章中,辩解说二十多年来史语所内“出身北大的人占的百分比实在很低”的话是难以服人的。(18)沈刚伯:《追念傅故校长孟真先生》,《傅斯年印象》,学林出版社1997年版,第36页。二组以原清华国学院导师赵元任和北大出身的罗常培分占要津。此组48人次中,两校旗鼓相当,北大13、清华12,分占27.08%与25%。三组与二组情况相类,以原清华国学院导师李济和北大出身的董作宾分占两津。此组30人次中,清华反超北大,清华8、北大6,分占26.67%与20%。四组先后两任主任吴定良、凌纯声均出身于中央大学,故此组以中央大学独占鳌头,占三分之一多。史语所四组人员结构颇似杜赞奇所谓的“同晶型”布局(19)[美]杜赞奇:《文化、权利与国家:1900—1942年的华北农村》,江苏人民出版社2008年版,第2页。,有主核心与次核心之别,他们身边围绕着众多追随者。就像“树状结构”一样,有一个绝对的主干——傅斯年,又有少许粗壮的枝干——各组主任及掌握话语权的创所元老,枝干上又分离出众多伸向各个方向的树杈。

表6 不同时期组内人员籍贯分布

丁文江的研究表明,大致有五大因素影响着人才分布:建都之地、皇室籍贯、生存优缺、经济发展、移民与避难。(20)丁文江:《历史人物与地理的关系》,《东方杂志》第20卷第5号,1923年3月10日。我们可以据此对史语所不同时期——广州(1928—1929)→北平(1930—1933)→南京(1934—1937)→昆明、李庄(1938—1946)→南京(1947—1948)——组内人员籍贯分布进行统计分析,依此明了地缘关系亲疏远近与人员空间分布之间的互动关系。

由表6可知其人员分布于中东部15个省份,尤其集中在江苏、浙江、广东三省,三省合占39.17%;山东、河北紧随其后,两省合占21.68%;安徽、河南、湖南、四川、湖北、福建等省次之。以地理区位看,大致从东南沿海、沿江向西南、西北边陲地区逐次递减,其格局与中国近代化的区域进程相一致,充分体现了经济发展状况与生存优缺对人才分布的影响。江浙自南宋以来即为文化发达、人才渊薮之地,所以史语所亦不能舍二省而他求。广东是与西方最先接触之地,得风气之先,且为史语所的发源地,所以其人员亦不少。谁不爱“生于斯、长于斯”的家乡!作为史语所大家长的傅斯年爱乡情切,自谓“受省费资助留学六年有余,义应有心报之,”(21)张书学、李勇慧:《新发现的傅斯年书札辑录》,《近代史资料》1997年第91期。常思“为山东造人才。”(22)《傅斯年致何思源》(1932年9月19日),《傅斯年遗札》,第313页。所以作为“皇室籍贯”的山东人源源不断入所。作为故都的北平是人才聚集之地,史语所两次迁徙此处,故得地缘之便。

“凡一机关之公务员,恒以主任长官为转移”。(23)《国民政府暨各院部会及直辖机关现任公务员家庭状况统计说明》,铨叙部秘书处第三科:《铨叙年鉴续编(1931—1933)第六类·铨叙行政》,大陆印书馆1934年版,第629—630页。从组别来看史语所亦然,一组以实际主持日常事务的所长傅斯年为首的山东人为多,二组、四组均以其主任赵元任、吴定良、凌纯声为首的江苏人居多。因安阳考古乃史语所“命脉所系”(24)《傅斯年致李济》(1935年8月),《傅斯年遗札》,第513页。,为搞好与地方人士的关系、顺利发掘,“考古组有增一人之可能……尽先河南学者。”(25)《傅斯年致黄自芳、张嘉谋》(1930年1月15日),《傅斯年遗札》,第162页。所以三组依殷墟发掘的地缘优势及创所元老董作宾而河南人居首。从时间上看,所有省份中只有山东、江苏两省人员稳步增长,不能说与两省实权人物的近亲繁殖无关。因为“一旦某个核心团体建立起来,就会产生某种预期的乘数效应,他们会招募朋友和亲戚,他们的亲戚和朋友也会这样做……长此以往就进入了自我维持状态。”(26)[美]格兰诺维特著、张文宏译:《找工作》,格致出版社2010年版,第106页。从空间上看,移民与避难对人才成长的影响亦很明显,随着史语所迁离广州,其地人员递减;迁入北平、南京、大后方,均使其地人员增多。

三、人际网络与社会关系

正如梁漱溟所言:中国社会不是个人本位,也不是社会本位,而是关系本位。(27)梁漱溟:《中国文化要义》,学林出版社1987年版,第79页。因之“中国人之事件,每以人的关系为重”(28)《傅斯年、顾颉刚、杨振声呈大学院》(1928年4月30日),《傅斯年遗札》,第87页。,人们于不自觉间均卷入各种“剪不断、理还乱”的关系网中,而拉关系“最具共同的归属性特征的就是地域(籍贯)、亲族、同事、同学、结拜兄弟和师生关系。”(29)《金耀基自选集》,上海教育出版社2002年版,第10页。所以谁是不是“我们中的一员”,这是显而易见的,不容模糊。(30)费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京大学出版社1999年版,第25—26页。在人治色彩浓厚的中国,当人才考选制度还未上轨道,实权人物的个人偏好与人际网络难免会影响人事制度。史语所群体构成便主要依赖于同人或与之有关系者的推荐。

同乡关系。同乡观念举世皆有,然以国人最为浓厚。中国人重乡谊、严省界。“家乡在传统中国是个人身份的关键部分……籍贯是某个人姓名、字号以外第一个特征记录。”(31)[美]顾德曼著、宋钻友译:《家乡、城市和国家——上海的地缘网络与认同,1853—1937》,上海古籍出版社2004年版,第3页。所以当我们“遇见了一个生人,问了他的尊姓大名,就要问他是那一省那一县的人,如此就知道他是我们心里头的那一类”。(32)丁文江:《历史人物与地理的关系》,《东方杂志》第20卷第5号,1923年3月10日。而“举贤才举尔所知……同乡则知之尤真,自无避嫌不举之理。”(33)李鸿章:《李鸿章全集(三)》卷42,海南出版社1997年版,第1287页。史语所中同乡裙带关系亦比较明显,尤以所长、各组主任及少数创所元老的籍贯为鹄的,不仅他们省籍的总人数居多,而且各组人数均以各组实权人物的籍贯为转移。如一组以所长傅斯年为首的山东人,二组、四组以主任赵元任、吴定良为首的江苏人,三组以创所元老董作宾为首的河南人。桑梓之情,人皆有之。以傅斯年为例,尽管他自谓“我从来没地域观念,他是山东同乡也好,非山东同乡也好,我觉得这人可用就用。”(34)屈万里:《回忆傅先生在台大的往事》,王富仁、石兴泽编:《谔谔之士:名人笔下的傅斯年·傅斯年笔下的名人》,东方出版中心1999年版,第48页。但知易行难,他“也不免有门户之见。”(35)杨志玖:《回忆傅斯年先生》,《傅斯年》,山东人民出版社1960年版,第38页。史语所内确有不少山东人,不能说没有同乡关系的考量。他省亦然。

亲族关系。中国传统社会的主要特征之一,是具有高度的血缘性,“所有的共同行为都受纯粹个人的关系尤其是亲缘关系的包围与制约。”(36)[德]马克斯·韦伯:《儒教与道教》,江苏人民出版社2010年版,第247页。这种威力无比的力量一直延续着,尽管在现代社会分化的过程中,“身份取向”被“职业取向”所代替是必然的。但在过渡时期,亲缘关系仍然无处不在地以更隐蔽的、难以察觉的方式影响着人们。衔接传统与现代的民国仍是一个步履蹒跚的过渡时代,此时人才招选制度还未上轨道,所以用人取才基于“特殊的关系取向”乃自然不过之事。“我的家人与亲友可以与陌生人做得同样的好,我当然用亲人。”(37)金耀基:《从传统到现代》,中国人民大学出版社1999年版,第103页。以发展学术为导向的史语所对经由亲族关系入所是极为限制的,但却难以杜绝。如叔侄关系的傅斯年与傅乐焕、李济与李光宇、赵元任与杨时逢,兄弟关系的董作宾与王湘、俞大维与俞大纲、容肇祖与容庚、林语堂与林和清、刘半农与刘天华。尽管决定他们进入的绝对标准是才能,但无论如何,其中沾染血缘裙带关系是不消说的。

同事关系。在职业分途的工作场域中,人们特别容易遇到一些志同道合的同事,久而久之极易转化成朋友。他们有相似的知识背景与价值观念,朝夕相处于同一公共空间频繁交流,这种心理的相似性与地理的亲近性自然形成一种亲缘关系。对于一个空缺职位,人们通常“必须优先考虑位置所钟爱的经历——只有那些能够迅速适应位置绝对要求的习性,才能够赢得这个位置。”(38)[法]布尔迪厄著、杨亚萍译:《国家精英——名牌大学与群体精神》,商务印书馆2005年版,第291页。所以史语所初创时,招纳的多是傅斯年、顾颉刚等创始者过去的亲朋故旧。如同在厦门大学国学院执教的沈兼士、顾颉刚、林语堂、罗常培、容肇祖、黄仲琴、史禄国、丁山;同在中山大学执教的傅斯年、杨振声、顾颉刚、董作宾、罗常培、辛树帜、商承祚、杜定友、容肇祖、余永梁、黄仲琴、史禄国、杨成志、丁山;同在地质调查所工作的丁文江、翁文灏、德日进等。于是随着组织规模逐渐扩展,关系人的数量不断增长,同事的同事、朋友的朋友大都被纳入进来。确如杜正胜所言:“史语所实际上是一个封闭性很强的学术团体,第一代创所者是同志的结合,而第二代进入者,基本上是第一代人及其朋友的学生或者亲朋故旧。”(39)杜正胜:《史语所的过去、现在与未来》,《学术史与方法学的省思:中央研究院历史语言研究所七十周年研讨会论文集》,台湾“中央研究院”历史语言研究所2000年版,第10页。这样能够“减少习性和位置之间的差距和不协调中所包含的危险冲突,以及处于不稳定位置上的人突发的颠覆性威胁”(40)[法]布尔迪厄著、杨亚萍译:《国家精英——名牌大学与群体精神》,商务印书馆2005年版,第291页。,利于学术研究的衔接传承。

师生关系。“在旧中国,师生关系被认为如同父子关系。”所以有论者称:“在中国社会,除了家庭关系之外,最重要的无疑是师生关系。”(41)[加]齐锡生著、杨若云等译:《中国的军阀政治(1916—1928)》,中国人民大学出版社1991年版,第36页。因此“一日为师,终身为父”的观念深植人心。史语所便形成了初创期以创所元老的同窗师友、发展期以其学生后进为主的人才引进渠道。初创期副研究员以上40人中,几乎被与北大为主体的中山大学语史所和清华国学院有关系的两班人马囊括殆尽,曾任职或就学于前者的有29位、后者有13位(42)前者有胡适、陈垣、刘复、马衡、丁山、容庚、傅斯年、蔡元培、容肇祖、罗常培、朱希祖、沈兼士、辛树帜、徐炳昶、袁复礼、顾颉刚、董作宾、商承祚、单不厂、黄仲琴、裘善元、史禄国、伯希和;后者有李济、陈寅恪、赵元任、余永梁、赵万里、徐中舒、李方桂。另有出身北大,在清华任教者杨振声、罗家伦、冯友兰;在两校均曾任教者林语堂、许地山、袁复礼,则共6人重复统计。,两者合占90%。

后来迁居北平,为了在学生中物色人才(43)《傅斯年致杨铨》(1932年12月5日),《傅斯年遗札》,第326页。,主动打破“同人不准在外兼课”的规定,李济、傅斯年、徐中舒、罗常培、李方桂、梁思永、董作宾在北大兼课;陈寅恪、赵元任、罗常培在清华兼课。如此两校自然成为史语所吸收学术后进的主要基地。傅斯年曾保留北大一册《国文、史学系三四年级学生姓名、履历及历年成绩》,就是为了“拔尖”。在陈寅恪致傅斯年的一封信中,亦可看出此意:“吴(吴相湘)君既经孟(孟森)、姚(姚从吾)两公之称许,自然可用……至清华今年毕业生有出洋之希望,又无专攻本国史者,故竟未得惬意之人……会当于他系中求之。”(44)《陈寅恪致傅斯年》(1937年7月5日),苏同炳:《手植桢楠已成荫——傅斯年与中研院史语所》,学生书局2012年版,第87页。此外,专业知名人士尤其史语所内有话语权的研究员推荐后进入所,成功的几率很大。因为“助理员之最重要任务,为助理其所属之研究员工作。”(45)《傅斯年致杨成志》(1930年8月5日),苏同炳:《手植桢楠已成荫——傅斯年与中研院史语所》,第181页。所以他们平时熟稔的学生中学识、才能、人品俱佳者,颇得近水楼台之便。如陈寅恪推荐燕京大学的周一良、程曦,罗常培推荐西北大学的刘文锦、陈垣推荐北平师范大学的陈述、徐中舒推荐四川大学的王叔岷等等(46)参见周一良:《毕竟是书生》,天津人民出版社2016年版,第195—200页;台湾“中央研究院”历史语言研究所档案,档号:京28-30(程曦卷宗);《罗常培致傅斯年》(1929年),中国第二历史档案馆藏,档号:三九三421(2);陈雯怡:《陈述在史语所时期的发展》,《新学术之路:中央研究院历史语言研究所七十周年纪念文集》(下),第497页;王叔岷:《慕庐忆往——王叔岷回忆录》,第54页。,不一而足。

中国人注重关系,所以有亲疏远近之别,人们常常用不同的标准来对待和自己关系不同的人,即费孝通提出的“差序格局”。当社会资源的支配者将资源分配给请托者时,他首先考虑的问题是:对方和自己是什么“关系”?这种“关系”又有多强?(47)黄光国:《儒家关系主义:文化反思与典范重建》,北京大学出版社2006年版,第6页。所以关系叠加的多少与亲密程度的远近直接影响结果。从以上的分析可以看出,在动荡的民国学术转型时期,传统社会关系依然发挥着举足轻重的作用。这更加深刻地说明了传统力量强大的延续性,社会转型之路的艰难。这里需要特别说明的是,史语所原打算通过相对公平公正的考试,“一体收罗此两科之学者,使国内名贤在此范围者无有遗漏,亦无滥举。(48)《傅斯年、顾颉刚、杨振声致蔡元培、杨铨》(1928年5月5日),《傅斯年遗札》,第93页。但受时局影响,仅在1935年和1936年举行考试招收四名人员。所以傅斯年叹息道:“弟数年中,颇思在研究所中大招研究生,”但“终以各种不便,未能实现,初招四名,未到所而战事起。”(49)《傅斯年致杭立武》(1939年5月17日),《傅斯年遗札》,第732页。尽管如此,从史语所人员后来几乎均成为各方面的翘楚来看,其选人标准主要还是唯才是举,正如周如谟所言:所员“进来时都精选过的”。(50)鲁国尧:《“啊,门”——缅怀周祖谟师》,《新学术之路:中央研究院历史语言研究所七十周年纪念文集》(下),第621页。人际网络关系仅搭具了信息输送的管道。但往往就是信息的优先获得与社会关系的渗入,使得史语所群体变成了“以自我为中心,以熟人社会为半径,以血缘、地缘和学缘关系为经纬”(51)许纪霖:《都市空间视野中的知识分子研究》,《天津社会科学》2004年第3期。的社群。这是现代知识社群交往形式的鲜活缩影,与许纪霖教授笔下现代知识分子的交际网络亦相吻合。

整体考察能够更直观全面地认识事物的本质,避免陷入饾饤琐碎、见树不见林之窠臼。从布罗代尔长时段理论来看,个别事件就像泡沫一样显得无足轻重,重要的是结构本身。通过对史语所研究人员整体空间的考察,能够凸显学术发展与人际网络之间的结构性变动关系,进而揭示隐藏于学术帷幕之下社会关系间错综复杂的利益交织。这些关系一直贯穿当下,认真审视不仅是对历史的反省,亦对当下科研院所的人才招选制度不无启示。