古格故城白殿绘塑内容及图像程序重构

——基于意大利藏学家朱塞佩·图齐及印度李·戈塔米的考察记录

王瑞雷

古格白殿坐落在西藏阿里地区札达县城城西18公里处的古格故城遗址半山腰,为古格王朝晚期所建的一座大型标志性的皇家佛殿。据第司·桑结嘉措(1653~1705)《格鲁派教法史——黄琉璃宝鉴》和松巴堪布·益西班觉(1708~1788)《松巴佛教史》记载,白殿是由释迦仁钦(Ś ākya rin chen)的儿子吉丹旺秋帕噶德(’Jig rten dbang phyug pad dkar lde)、嘉央巴(’Jam dbyangs pa)及恰多尔(Phyag rdor)所建,①为16世纪早中期的重要遗产。②殿内绘塑因后期人为破坏和殿顶漏水侵蚀,其面貌已非意大利藏学家朱塞佩·图齐(Giuseppe Tucci)与随从摄影师尤金·盖尔西(Eugenio Ghersi)1933年第一次踏查此地所见之盛况,③亦非印度李·戈塔米(Li Gotami Govinda)1948年调查该殿时的情形。本文主要基于图齐和李·戈塔米当年拍摄的照片资料及研究,④结合殿内现存绘塑、题记等内容,反思早年研究现状的同时,就该殿绘塑内容、图像程序及教法传承等问题再做追溯工作。

一、白殿壁画内容及配置

白殿殿堂形制呈“凸”字形,前方为经堂,后方设佛堂,众像内容以绘塑组合的形式呈现。

1、佛堂绘塑内容

佛堂(内殿/佛龛)造像已毁,仅存主尊左右两侧壁悬塑三尊,以及悬塑下方十二弘化故事壁画及庆典图。据图齐公布的照片,原造像主尊为降魔触地印释迦牟尼佛。⑤图齐亦指出,悬塑于主尊左右两壁的小像为象征教法相续不断的贤劫千佛。⑥经笔者实地考察核对,发现在主尊两侧壁残存悬塑中有罗汉,基于目前业已确认的造像身份和墙体残存榫卯孔口数量,推测白殿佛堂原来应该表现的是降魔触地印释迦牟尼佛与十六罗汉、药师八佛、三十五佛和十二弘化故事组合题材。15世纪中期,古格王朝进入第二次佛教复兴的全盛期,由古格王赤·南喀旺布平措德贝桑布(Khri rnam rgyal lde dpal bzang po,1409~1481)于15世纪中晚期主持重建的托林寺红殿佛堂正壁(西壁)以及托林寺第四任堪布贡邦巴·南喀坚赞(Kun spangs pa nam mkha’i mtshan can)于 15世纪晚期所建的托林寺白殿之佛堂内及外两侧壁⑦绘塑降魔触地印释迦牟尼佛与药师八佛、三十五佛和十二弘化故事的组合题材。此外,由古格王洛桑绕丹(bLo bzang rab brtan,1458~?)妃子顿珠玛(Don grub ma)资助修建的古格故城红殿亦延续了该传统:该配置是以悬塑的形式呈现于主壁(西壁)位置,遗憾的是原塑像现已毁坏,只留下呈“工”字型的高台基座及两侧供台和原造像的头背光。根据图齐考察记录和图片资料,主壁中央“工”字型基座的上方原塑有金刚座降魔触地印释迦牟尼佛,在该像前方另置鎏金降魔触地印释迦牟尼佛金铜大像。主尊两侧供台上方各塑四尊药师佛,在此之后方的墙面上悬塑小像三十五忏悔佛,⑧将十二弘化故事绘于南北两壁主体壁画下方。该组合不仅盛行于古格王国所属的大型佛殿,目前发现出自古格腹地象泉河流域的15世纪中叶前后的唐卡中亦有同类题材,其中以海外藏品《释迦牟尼佛、十六罗汉与三十五忏悔佛》⑨和《释迦牟尼、佛传、十六罗汉与三十五忏悔佛》唐卡⑩最为典型。

降魔触地印释迦牟尼佛和二弟子、十二弘化、十六罗汉、三十五佛与药师八佛最终融为一体,一方面与图像自身的演进以及后期逐渐形成的固定搭配有关。另一方面,对于普通礼佛者和供养者而言,消灾除障、增长福智是他们最为关切和共同向往的现实利益,而降魔触地印释迦牟尼佛、十六罗汉、三十五佛和药师佛信仰的背后其实涵盖了当下王族及普通民众的精神寄托。⑪

2、经堂绘塑内容

经堂平面结构基本呈方形,四壁图像以绘塑相结合的形式呈现:前方造像为主尊,后方壁画为眷属(或同一主题)。目前塑像多数已残损,局部壁画亦因早年殿顶漏水有剥落之处。为了便于展开讨论,笔者对用以表现该殿四壁绘塑内容的平面配置图(图1)做了编号,下文内容中出现的字母编号与平面图中所标字母一一对应。

图1:白殿绘塑配置图

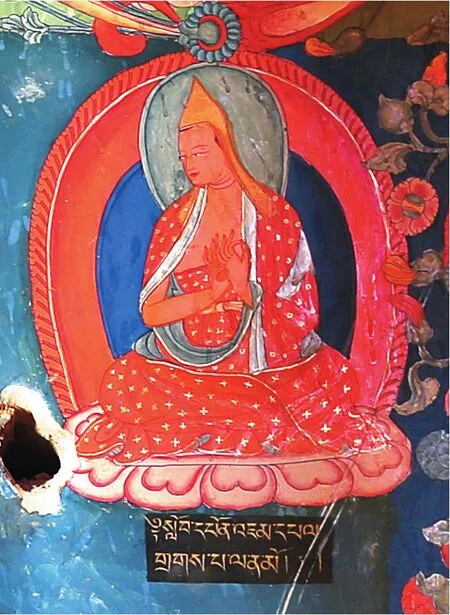

北壁(正壁)经堂正壁除进深面佛堂中央塑降魔触地印释迦牟尼佛外,佛堂外两侧壁的绘塑内容按其图像分布状况,可分为J、K、M、N四大区块,该四大区域壁画前方造像均残损不全。据图齐拍摄的图片资料,⑫左侧壁(东北方)M、N区之M区造像(图2)为古格国王益西沃(Ye shes ’od,947~1024),其形象特征是金刚跏趺坐,两手于两膝处持念珠,左右两侧呈立姿造像者为他的两个儿子德哇热扎西(Debarā dza)和那噶热扎(Nāgarādzā)。⑬三者之后方壁画表现的是自松赞干布(Srong btsan sgam po,617~650)以来历代吐蕃赞普及古格诸王肖像,肖像下方有墨书题榜。对此,图齐先生已有录文整理。⑭M区左侧的N区造像为结说法印的过去燃灯佛与二弟子(图3),背面壁画表现的是其出家成佛故事。以佛堂释迦牟尼佛为中轴,与之对应的右侧壁(西北方)K区塑像(图4)为两手结说法印、金刚跏趺坐于莲座上的格鲁派祖师宗喀巴大师(Tsong kha pa,1357~1419),左 右两侧为二弟子贾曹杰(rGyal tshab rje)和戒师 ·扎巴坚赞(’Dul ’dzin Grags pa rgyal mtshan),呈侍立状。后方壁画表现的是格鲁派诸上师。K区右侧的J区前方塑像为倚坐弥勒佛,后方壁画残损严重,据现有图像推测为弥勒净土变的可能性较大。

图2:益西沃与其子德哇热扎西和那噶热扎,1933年,尤金·盖尔西摄

图3:过去燃灯佛与二弟子,1933年,尤金·盖尔西摄

图4:宗喀巴大师与二弟子,1933年,尤金·盖尔西摄

从图像配置的角度看,经堂正壁以佛堂中央释迦牟尼佛为中心,与其外左侧壁N区的燃灯佛和右侧壁J区的弥勒佛可构成过去、现在、未来“竖三世佛”的时空概念。相应的,燃灯佛右侧的古格国王益西沃与弥勒左侧的宗喀巴大师,亦构成了古格佛教史上的过去与现在(未来)这一格局。该布局是借佛教中的“竖三世”时空概念,将益西沃与宗喀巴大师喻为过去与未来,从时间上体现了佛与佛法的传承关系,表示佛、佛法传承者永驻人间,世代不息。

东壁(左侧壁)绘塑从北至南共有六组,每组以各自主尊泥塑后方眷属的分布数量作为各组之间的间隔。目前六组泥塑中仅有三组还残留有头部和躯干部,其余已毁。北端佛台的第一组塑像(编号O区)已毁,仅存头背光和莲座。据图齐拍摄资料,原塑像为药师琉璃光佛,其特征为右手结与愿印并持药核,左手于腹部结禅定印。左右两侧为两胁侍菩萨日光和月光菩萨,呈立姿状,⑮其与背面壁画(图5)构成西藏西部广为流行的药师如来51尊曼荼罗。⑯第二组塑像(编号P区)亦毁,仅存基座和头背光,据图齐照片,原塑像为两手结禅定印的普明大日如来,其与背面所绘眷属构成普明大日如来曼荼罗。⑰第三组(编号Q区)塑像仅存头部、躯干和下肢部位,据图齐资料,⑱原塑像为四面二臂,两手结智拳印的大日如来,另据主尊左上壁壁画中的上师像释迦友(Sh ā kya bshegs gnyen)(图 6)可知,该造像与后方壁画表现的是金刚界曼荼罗传承。释迦友与佛密(Sangs rgyas gsang ba)、庆喜藏(Kun dga’snying po)为《真实摄经》(De nyid ’dus pa’i rtsa rgyud)三大注释家,被后人誉为“瑜伽续部三贤”。有关三者对《真实摄经》及金刚界曼荼罗注释传承论述,可见布顿·仁钦珠(Bu ston rin chen grub,1290~1364)在《入瑜伽续大海之船》(rNal ’byor rgyud kyi rgya mtshor ’jug pa’i gru gzigs zhes bya ba)⑲及达热那他(T āran ā tha)在《后藏志》(Nyang chos ’byung)⑳中的记述。第四组塑像(编号R区)目前仅存头部和躯干部,据图齐早年图片资料,㉑原塑像为一面二臂结金刚跏趺坐于莲座上的金刚萨埵,其右手于胸前持金刚杵,左手于左腹处持金刚铃,此与后方壁画可构成金刚萨埵72尊曼荼罗。第五组和第六组塑像(编号为S区和T区)已毁,据图齐公布的图片资料,其中第五组造像仅存头部、躯干和下肢部位。两臂置胸前,两手已毁,塑像后方壁画亦因早年殿顶漏水脱落。从塑像为四面二臂结金刚跏趺坐的特征看,该塑像应为大日如来。㉒第六组造像彻底被毁,后方壁画残留部分不多,可识读的仅有金刚嬉、金刚鬘、金刚舞以及金刚、羯磨、莲花、宝等四波罗蜜菩萨的三昧耶标帜等。因第五、第六组绘塑,尤其壁画残缺严重,在此只能从仅存图像试做推测,由于在第四组金刚萨埵塑像的后方壁画中出现了庆喜藏(图7)和佛密(图8),如前文已指出的,二位与释迦友为《真实摄经》之金刚界曼荼罗的三大注释家,又因第五组残缺塑像为大日如来,故推测该组绘塑原表现的是金刚界曼荼罗的另一传承体系。至于第六组,因造像彻底已毁,暂且很难从主尊身份的角度判断其整体配置,仅从壁画中出现了鬘女、灯女以及金刚、羯磨、莲花、摩尼宝等四波罗蜜菩萨的三昧耶标帜与珍宝图案来看,其绘塑内容为金刚界或恶趣清净之九佛顶曼荼罗的可能性较高。在庆喜藏所传的金刚界曼荼罗中,中央主尊四方的四波罗蜜菩萨非菩萨状,而是以三昧耶即金刚、羯磨、莲花和摩尼宝的形式呈现。㉓九佛顶曼荼罗亦是,往往会在主尊的四方配三昧耶形的金刚、羯磨、莲花和摩尼宝,并用珍宝装饰四维。㉔其余尊像如供养菩萨鬘女、灯女等均为两曼荼罗共用眷属。

图5:药师如来曼荼罗

图6:阿阇梨释迦友

图7:阿阇梨庆喜藏

图8:阿阇梨佛密

西壁(右侧壁)绘塑的配置方式与东壁基本对应,自北向南由六组构成。第1组(编号为I区)是与东壁药师琉璃光佛及两胁侍日光和月光菩萨对应的阿弥陀佛及两胁侍观音和大势至菩萨(图9),此塑像现已被毁,幸有图齐早年照片存档,可复原当初该造像之原貌。塑像背面壁画为阿弥陀西方净土变。感叹该殿设计者构思巧妙,除在正壁以时间为轴塑过去、现在、未来“竖三世佛”外,又于东西两侧壁之北端分塑掌管东方琉璃光世界的药师佛和掌管西方极乐世界的阿弥陀佛及胁侍,使之与正壁佛堂中的释迦牟尼佛构成以方位空间为轴心的“横三世佛”图像模式。其佛堂中的释迦牟尼佛在此具双重身份,既代表着“竖三世”中的现在佛,又充当着“横三世”中主管中央婆娑世界的最高神灵。在药师佛右侧的第二至第六组塑像中,其中第二组(编号为H区,图10)和第三组(编号G区,图11)仅剩头背光和基座,第四组(编号F区,图12)、第五组(编号E区)和第六组(编号为D区)的头部、躯干、下肢、莲座及基座部位保存相对完好,两臂之手印部分已毁。据图齐、李·戈塔米图片资料,以上五组塑像中唯独第三组为四面八臂结金刚跏趺坐的法界语自在文殊菩萨(图13),其余均为四面二臂结智拳印的大日如来。㉕正因如此,早年图齐及田中公明先生将该壁第二组、第四组、第五组及东壁第三组图像推定为以大日如来为主尊的金刚界曼荼罗的不同传承之原因所在。㉖其实不然,据主尊及后方壁画眷属,该壁第二至第六组绘塑内容应表现的是《文殊真实名经》瑜伽注释续中五类文殊曼荼罗。据布顿基于后弘期初译介于藏地的注释仪轨,在其厘注的《名等诵曼荼罗庄严》(mTshan brjod kyi dkyil ’khor gyi bkod pa bzhugs so)中按《文殊真实名经》瑜伽注释续所含曼荼罗类型,将其分为广、中、略三注和四大流派。即阿阇梨文殊称(sLob dpon’jam dpal grags pa)所造《大注》为法界语自在大曼荼罗(chos kyi dbyings gsung gi dbang phyug gi dkyil’khor chen po);依阿阇梨具德最胜菩提(sLob dpon dpal ldan byang chub mchog) 所造《中注》则为文殊具密摄部族曼荼罗(’jam dpal gsang ldan rigs bsdus pa’i dkyil ’khor)和具功德生处摄部族曼荼罗(yon tan kun ’byung rigs bsdus kyi dkyil ’khor); 依阿阇梨文殊吉祥友(sLob dpon ’jam dpal bshes gnyen)和阿瓦图帝(Avadh ū ti)所造《小注》分别为文殊小虚空无垢摄部族曼荼罗(’jam dpal nam mkha’dri med chung ba rigs bsdus kyi dkyil ’khor)和文殊幻化网摄部族曼荼罗(’jam dpal sgyu ’phrul dra ba rigs bsdus kyi dkyil’khor)。在这五类曼荼罗中,除法界语自在大曼荼罗的主尊为四面八臂法界语自在文殊外,其余皆为四面二臂结智拳印的大日如来。西壁第二组为《中注》中的具功德生处摄部族曼荼罗,其尊像由中央主尊,第二重四如来、四佛母,第三重十六金刚女、内外四供养菩萨、内四门卫,第五重十六贤劫菩萨、外四门卫57尊,以及第五重之外轮如来部(181尊)、金刚部(71尊)、宝部(105尊)、莲花部(275尊)和羯磨部(95尊)构成。第三组绘塑为文殊称所造《大注》中的法界语自在大曼荼罗,该曼荼罗由220余尊眷属构成。㉗第四、第五和第六组分别是具德最胜菩提所造《中注》中的文殊具密摄部族曼荼罗、文殊吉祥友和阿瓦图帝巴所造《小注》中的文殊小虚空无垢摄部族曼荼罗和文殊幻化网摄部族曼荼罗,三者各由57尊尊像构成。除以上图像志的研究,判断该五组绘塑为《文殊真实名经》瑜伽注释续中五类文殊曼荼罗的另一证据是,在第四组(编号F区)主尊后方壁画中出现了《大注》和《小注》中的两位作者,即阿阇梨文殊称(图14)和阇梨文殊吉祥友(图15)。此外,按原典规定,在文殊具功德生处摄部族、文殊具密摄部族、文殊小虚空无垢摄部族及文殊幻化网摄部族曼荼罗之主尊胸前有“本初佛——智慧轮——文殊智慧萨埵”三步观想环节。但在实际图像表现中,往往有被省略的现象。在该殿中,小虚空无垢摄部族曼荼罗中用于观想的文殊智慧萨埵被单独分开绘在该曼荼罗正上方的中间位置,㉘其图像特征是六面二臂,下方四面分呈青、黄、赤、绿,与四方色一致,上面两面为白色。两臂中的左臂于胸前持经函、右臂持剑于右侧。

图9:阿弥陀佛与胁侍观音和大势至菩萨,1933年,尤金·盖尔西摄

图10:具功德生处摄部族曼荼罗

图11:法界语自在大曼荼罗

图12:文殊具密摄部族曼荼罗

图13:法界语自在大曼荼罗主尊法界语自在文殊,1933年,尤金·盖尔西摄

图14:阿阇梨文殊称

图15:阇梨文殊吉祥友

南壁(包括门楣上方)共有七组绘塑。殿门左侧(西南方)有三组,第一、第三组造像残缺不全,第二组已毁。其中第一组(编号A区)为马头明王,后方壁画表现的是诸护法神;第二、第三组(编号为B-C区)据李·戈塔米及图齐图片资料,原造像为金刚萨埵和四臂观音,㉙其后方壁画主要表现的是诸观音及护法神传承。殿门右侧(东南方)与左侧对称,亦由三组构成,除第一组残损外,其余已毁。第一组(编号W区)为不动明王,后方绘吉祥天女、大威德金刚、六臂大黑天等护法神;第二组(编号V区)据图齐图片资料,原造像为度母,㉚其后方壁画主要表现的是度母救八难及诸观音传承;第三组(编号U区)绘塑均已毁坏,在图齐及李·戈塔米的图片资料中均未见载,推测图齐先生1933年到访该殿时,该组塑像及壁画已毁。究其所塑内容,为白伞盖佛母的可能性较大。因早于该殿的古格红殿中,其殿门两侧壁画内容已有该组合方式的先例。殿门正上方原有塑像一尊,现仅存莲座及背屏,两侧壁画表现的是守护古格地方政权的地域护法女神灵多杰钦姆(rDo rje chen mo)与众眷属等。㉛

二、白殿图像程序与托林寺红殿之关系

纵观以上图像配置,整个白殿以殿门与正壁佛堂中央主供佛降魔触地印释迦牟尼佛为中轴线,北壁(正壁)与南壁,东壁与西壁绘塑呈镜面对称状。正壁佛堂内释迦牟尼佛与佛传十二弘化故事、十六罗汉及三十五佛在延续早期藏传佛教寺院佛堂礼佛空间的基础上,以时间为轴,与佛堂外两侧壁(经堂正壁东西两侧)燃灯佛和弥勒佛构成过去、现在、未来“竖三世佛”模式。复以方位空间为轴,与经堂东西两壁之北端分管东方琉璃光世界的药师佛和掌管西方极乐世界的阿弥陀佛构成“横三世佛”图像程序。“纵三世佛”和“横三世佛”结合,构成了佛教体系中的时空概念。其燃灯佛与弥勒佛两侧集王权与教权于一身的古格王益西沃和格鲁派祖师宗喀巴大师,代表了古格佛教的前世与今生。

在保持原佛堂应有礼佛功能与时空建构的基础上,整个佛殿绘塑内容主要由大乘佛教后期不同阶层瑜伽密续中的曼荼罗构成。这里所说的“不同阶层”,是指各类经典及其注释续在形成和发展的过程中彼此所产生的先后关系。其中白殿经堂东西两侧壁除北端靠近正壁的药师佛和阿弥陀佛外,其余均由瑜伽部曼荼罗构成。东壁由瑜伽三大论著之《真实摄经》《恶趣清净怛特罗》和《般若理趣经》注释续中的主曼荼罗,即金刚界曼荼罗、金刚萨埵曼荼罗以及恶趣清净之普明大日如来和九佛顶曼荼罗构成。西壁由《文殊真实名经》瑜伽注释续中的五类文殊曼荼罗,即由文殊称所造《大注》中的法界语自在大曼荼罗,具德最胜菩提所造《中注》中的文殊具密摄部族曼荼罗和具功德生处摄部族曼荼罗,文殊吉祥友和阿瓦图帝所造《小注》中的小虚空无垢摄部族曼荼罗和文殊幻化网摄部族曼荼罗构成。《文殊真实名经》瑜伽注释续的成立,与瑜伽三部论著之核心经典《真实摄经》之间有密切关联,在原《真实摄经》“五相成身观”即“五部族”基础上又增加了“菩提心金刚部”(Bodhicittavajrakula)的观想环节。反映在图像上,其特征是在原《真实摄经》金刚界大曼荼罗主尊大日如来胸前增加了本初佛、智慧轮与文殊智慧萨埵的三重观想。在此环节中,文殊已非常见的菩萨身显现,而是“拥有五智”(ye shes lnga dang ldan pa)“住于一切如来之胸间”(de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs kar gnas pa),具“不二智般若波罗蜜之自性”(gnyis du med pa’i ye shes shes rab kyi pha rol du phyin pa de nyid),㉜身份有如《真实摄经》中所说的大日如来。故在经堂西壁塑像中,除法界语自在曼荼罗主尊为法界语自在文殊外,其余文殊具密摄部族、具功德生处摄部族、小虚空无垢摄部族及幻化网摄部族曼荼罗的主尊皆以大日如来的身形呈现。而白殿南壁殿门两侧壁绘塑中的诸天众均由事续部之莲花部和金刚部构成,更多地反映了护国护教、救度消灾的功能。

托林寺红殿是由古格王赤·南喀旺布平措德贝桑布(Khri rnam rgyal lde dpal bzang po,1409~1481) 出 家 受 戒后,于1458~1481年间主持修建的一座大型佛殿。㉝殿堂形制与古格白殿类似,平面结构亦呈“凸”字形,前方为经堂,后方设佛堂。略有不同处在于红殿佛堂所占空间比例远大于古格白殿,并在佛堂两侧留有早期转经回廊。在图像配置上,佛堂主壁(西壁)由降魔触地印释迦牟尼佛、十六罗汉、十二弘化故事、三十五佛和药师八佛组成。南北两侧壁绘金刚界曼荼罗(南壁西侧)、金刚萨埵曼荼罗(北壁西侧)及恶趣清净之普明大日如来(北壁东侧)和九佛顶曼荼罗(南壁东侧)。佛堂外两侧壁,即经堂西壁南侧和北侧分别绘益西沃与他的两个儿子德哇热扎西和那噶热扎以及宗喀巴大师与二弟子贾曹杰和戒师·扎巴坚赞。于经堂南北两侧及东壁(殿门两侧)分绘文殊称所作《大注》中的法界语自在大曼荼罗,嬉金刚所作《中注》中的文殊具密摄部族曼荼罗和具功德生处摄部族曼荼罗,文殊吉祥友和阿瓦图帝巴所作《小注》中的小虚空无垢摄部族曼荼罗和文殊幻化网摄部族曼荼罗。南、北、东三壁壁画严格按布顿《名等诵曼荼罗庄严》中对《文殊真实名经》瑜伽注释续的分类,即大、中、小三注中主曼荼罗的次第有序配置(图16)。通过对红殿壁画所据文本及图像传承脉络的比对研究,发现其传承属于萨迦派支系俄派,此与该殿的修建者古格王赤·南喀旺布平措德贝桑布三次派使者邀请俄派祖师俄钦·贡噶桑布(Ngor kun dga’ bzang po,1382~1456)于阿里传法,并出家受戒于他的历史事实不谋而合。㉞

图16:托林寺红殿经堂与佛堂壁画配置图

托林寺红殿的建造者赤·南喀旺布平措德贝桑布为古格白殿建造者吉丹旺秋帕噶德的曾祖父,两殿修建年代相差近半个世纪。通过以上对其图像题材及配置关系的讨论,更为直观地呈现出了两者在图像内容及组合关系上的叠合度。显然,古格故城白殿中的绘塑内容承袭了建殿略早于它的托林寺红殿。从这两座大型佛殿中引出的另一问题点在于其图像均系萨迦派或其支系俄派传承,那又缘何在两者经堂正壁右侧绘格鲁派鼻祖宗喀巴大师的肖像呢?

15~16世纪,在古格王国政教腹地象泉河流域的大型佛殿中出现宗喀巴肖像,此与15世纪初格鲁派政教势力从卫藏地区向西藏西部的扩展及当时阿里政局的整体走向密不可分,亦与其弟子古格·阿旺扎巴受古格王赤·朗杰德贝桑布及洛桑饶丹的信赖有关。此时的古格王室在宗教事务上其实采取了两种战术,一方面为了顾全大局,不得不与新型政教势力格鲁派维护好关系,同时在教法传承上亦受前期影响,仍延续着萨迦派及直贡噶举在该区域的早期信仰根基。古格白殿佛堂右下方庆典图中的高僧像,为该殿绘塑内容系萨迦派或其支系俄派传承埋下了伏笔。白殿庆典图与古格红殿殿门左侧壁下方庆典图相似,此场景可分为两个系列:佛堂右侧壁佛传下方表现的是该佛殿奠基、建设状况;左侧壁下方表现的是古格王公大臣出席佛殿竣工后的开光庆典仪式。其中在奠基迎请列队中有位身骑白色高头大马,头戴班智达帽子的上师格外引人瞩目。他是整个奠基与庆典画面中惟一身骑高头大马并佩戴班智达帽子的高僧(图17),其帽冠特征为典型的萨迦派班智达或俄派祖师俄钦·贡噶桑布㉟所戴帽子。考虑到白殿的修建年代晚于俄钦·贡噶桑布的圆寂之年,故此处为其绘像的可能性较小。若有可能,也只能作为一种教派宗属的“象征符号”或“历史记忆”看待。显然,该上师像的出现,丰富了该殿为萨迦派(或俄派)传承图像风格层面的隐匿表达。

图17:俄钦·贡噶桑布画像或萨迦派上师

三、结语

正如图齐先生所指出的,从艺术角度而言,古格故城白殿是西藏西部最为庄严的佛殿之一。㊱但就绘塑内容而言,它绝非单一的静谧艺术,而是古格王朝第二次佛教复兴期当地工匠虔诚心灵与密教怛特罗思想相结合的图像写照,它记录了古格王国与生俱来的深刻生命的悲壮感,以及由此而产生的强烈渴求。这种渴求无非是对佛教生生不息的期望和对当下王朝长治久安的祈愿。1980年西藏工业建筑勘察设计研究院首次勘察古格故城遗址时从白殿残破塑像躯体内发现的手抄经卷即可证得修建此殿的目的所在——手抄经卷以装藏发愿文的形式祝祈国王吉丹旺秋帕噶德及王妃长寿安康及国政兴旺长久。㊲该经卷的发现一方面印证了《格鲁派教法史——黄琉璃宝鉴》《松巴佛教史》中对该殿建造者记载之翔实可靠,同时也说明该殿是在古格王吉丹旺秋帕噶德当政时期所建。虔诚的王族于此慷慨布施、标彰豪福,将他们的今生来世寄托于此殿。殊不知曾繁盛一时的古格王国自吉丹旺秋帕噶德之后则由盛转衰,其后的几代国王奢糜腐化、治世短暂。1624年葡萄牙传教士安东尼奥·德尔·安德拉德于古格传教,在某种程度上加速了古格王室内部分化,㊳最终该王国于1630年被拉达克王森格朗杰(Seng ge rnam rgyal,1610/1616~1642)所灭,结束了自他建国以来近七百年的曲折历史。㊴古格故城白殿无疑成为古格王国灭亡前夕在这片曾经繁华高地上的最后一道光彩夺目的晚霞,自此之后再也没有以皇家集体意志大兴土木修建过如此高规格的庄严佛殿。古格故城白殿中的绘塑内容继承了古格王赤·南喀旺布平措德贝桑布于15世纪中晚期主持重建托林寺红殿中的图像程序,整个佛殿以《文殊真实名经》瑜伽部广、中、略三注中的五类文殊曼荼罗和“瑜伽三部曲”之《真实摄经》《恶趣清净怛特罗》和《般若理趣经》注释续中的主曼荼罗——金刚界、金刚萨埵及恶趣清净之普明大日如来和九佛顶曼荼罗为主题,兼以绘塑当时西藏阿里地区普遍流行的降魔触地印释迦牟尼佛配佛传十二弘化、十六罗汉、三十五佛及普通民众喜闻乐见的药师佛、阿弥陀佛、弥勒佛、燃灯佛、观音与度母等图像谱系。此处的药师佛、阿弥陀佛、弥勒佛、燃灯佛既以“横三世佛”“纵三世佛”这一佛教时空概念下的个体形式呈现,又与各自后方壁画构成药师如来曼荼罗、阿弥陀净土变及弥勒净土变等复合图像,身份均具双重性。正壁佛堂中的释迦牟尼佛亦是,既代表着“竖三世”中的现在佛,又充当着“横三世”中主管中央婆娑世界的最高神灵。整个殿堂主体图像内容反映了15世纪后格鲁派主导的古格政教话语体系下早期雄踞于此的萨迦派(俄尔派)教法传承仍在该区域占有一席之地的历史真相。

注释:

① 第悉·桑结嘉措著,许德存译,陈庆英校:《格鲁派教法史——黄琉璃宝鉴》,拉萨:西藏人民出版社,2009年, 第229页;松巴堪布·益西班觉著,蒲文成、才让译:《松巴佛教史》,兰州:甘肃民族出版社,2013年,第328页。

② 关于白殿年代,克林伯格-索特推断大约建于1540年。见Klimburg-Salter, D.E.Discovering Tibet:TheTucciExpeditionsandTibetan Paintings, Milan, Italy:Skira, 2015, p.45.

③ 1933年图齐考察古格故城对白殿的记录,可参见他1933年9月23日的日记。见G.Tucci& E.Ghersi,SecretsofTibet:BeingtheChronicle oftheTucciScientificExpeditiontoWesternTibet(1933), London and Glasgow:Blackie & Son Limited, 1935, pp.174-175;(意)图齐著,魏正中、萨尔吉主编:《梵天佛地》第三卷第二册,《札布让》,上海:上海古籍出版社,2009年,第61页。

④ 图齐对古格故城白殿的研究,内容除对该殿部分图像的辨识外,另就南壁西侧古格诸王下方题跋做了录文,最为可贵的是在该书中他基本公布了所有当年他与尤金·盖尔西拍摄的白殿绘塑照片。其对该殿的研究部分见《札布让》,第61-71页。图版亦见该著作的第186页图68至228页图110;李·戈塔米在图册《图片中的西藏:发现西藏西部》中亦公布了部分白殿照片,内容以图片说明的形式出现,并未对此做专门研究。见Li Gotami Govinda,TibetinPictures:ExpeditiontoWestern Tibet, Vol.2, Berkeley:Dharma Publishing, 1979,pp.170-181.

⑤ 同注③,《札布让》,第217-218页,图99-100。

⑥ 同注③,《札布让》,第68页。

⑦ 关于托林寺白殿的建殿年代,详见王瑞雷、贾维维:《西藏阿里托林寺白殿壁画配置与殿堂功能》,《考古与文物》,2019年第1期,第95-104页。

⑧ 同注③,《札布让》,第72-73页,图117-120。

⑨ 关于该唐卡的图像分析,见Pratapaditya Pal,ArtofTibet:ACatalogueoftheLosAngeles CountyMuseumofArtCollection, New York:Harry N.Abrams, 1990, p.273.

⑩ 关于该唐卡的图像及题记解读,见Guiseppe Tucci,TibetanPaintedScrollsⅡ,Kyoto:Rinsen Book, 1980, pp.351- 359;Marylin M.Rhie & Robert A.F.Thurman,Wisdomand Compassion:TheSacredArtofTibet, New York:Harry N.Abrams, 1996, pp.86-89.

⑪ 据五世达赖喇嘛《十六罗汉供养·佛教无尽之摩尼宝》载,十六罗汉在藏地的信仰除具有通晓戒受(行为规范)、定学(观修入定)、慧学(智慧)“三学”及弘法外,另有祛除自身之误见与诟病,以及保佑、护持并益寿他人之功效。见扎雅·诺丹西绕著,谢继胜译:《西藏宗教艺术》,拉萨:西藏人民出版社,1997年,第147-148页。

⑫ 经堂编号为K、M、N的图版分别见注③,《札布让》,第222页图98、第224页图106、第227页图109。

⑬ 判断M区益西沃塑像两侧侍从为他的两个儿子德哇热扎西和那噶热扎以及K区宗喀巴大师塑像左右两侧为二弟子贾曹杰和戒师·扎巴坚赞的依据,是根据托林寺红殿经堂西壁南侧与北侧该题材壁画所推,红殿该题材壁画下方均有明确的藏文题跋说明。

⑭ 同注③,《札布让》,第69-70页。

⑮ 同注③,《札布让》,第227页图109(该画面左侧)。

⑯ 王瑞雷、任赟娟:《托林寺迦萨配殿药师图像重构——兼议13~15世纪西藏阿里地区药师如来信仰与图像配置》,《敦煌研究》,2018年第2期,第103-115页。

⑰ 同注③,《札布让》,第193页图75。

⑱ 同注③,《札布让》,第192页图74。

⑲ 布顿:《入瑜伽续大海之船》,德格版,第5104卷,第129叶第4行至第6行。

⑳ 达热那他著,佘万治译:《后藏志》,拉萨:西藏人民出版社,2002年,第54页。

㉑ 同注③,《札布让》,第194页图版76。

㉒ 同注③,《札布让》,第195页图版77。

㉓ 王瑞雷:《从乃甲切木石窟看庆喜藏系金刚界坛城在后藏的传播》,《敦煌研究》,2014年第5期,第10-19页。

㉔ 王瑞雷:《敦煌、西藏西部早期恶趣清净曼荼罗图像探析》,《故宫博物院院刊》,2014年第5期,第81-98页。

㉕ 第二、第三、第四和第五组图片资料见注③,《札布让》,第190页图72、第191页图73、第189页图71和第188页图70。第六组图片资料见TibetinPictures:ExpeditiontoWestern Tibet, p.173.其中第六组前方塑像的右臂肘部已断裂向下耷拉,据图齐早年拍摄图片资料,原塑像两臂呈智拳印。

㉖ 同注③,《札布让》,第72-73页;(日)田中公明:《西チベット·トリン寺とツァパラン遺跡の金剛界諸尊壁画について》,《密教図像》,1992年第11号,第11-22页。该篇论文译文本见(日)田中公明著,张雅静译:《藏西托林寺与札布让遗址的金刚界诸尊壁画》,《藏学学刊》,2010年第6辑,第279-289页。

㉗ 关于该曼荼罗的图像解读,可参见王瑞雷:《西藏西部东嘎1号窟法界语自在曼荼罗图像与文本》,《敦煌研究》,2013年第5期,第60-66页。

㉘ 关于大日如来胸前“本初佛——智慧轮——智慧萨埵”的观想环节和图像表现,可参见王瑞雷:《嬉金刚文殊具密图像的构成及在西藏的传存》,《敦煌学辑刊》,2016年第4期,第92-103页。

㉙ 同注③,第187页图69;TibetinPictures:ExpeditiontoWesternTibet,pp.176-177.

㉚ 同注③,《札布让》,第228页图版110。

㉛ 对此神灵图像及信仰研究,可参见任赟娟、王瑞雷:《西藏西部“阿里三围”女护法神灵多杰钦姆的图像变迁与信仰传承》,《敦煌研究》,2019年第4期,第49-61页。

㉜ 嬉金刚著,念智称译:《圣名等诵广释名号秘密真言仪观察》,北京版藏文大藏经No.3356,第74卷,第187页,第1叶第7行至第2叶第2行。

㉝ 王瑞雷:《托林寺红殿的建造者及年代考》,《世界宗教研究》,2018年第3期,第83-91页。

㉞ 关于托林寺红殿的图像配置、教派传承等问题讨论,详见王瑞雷:《托林寺红殿经堂壁画所据文本与图像传承关系》,《中国藏学》,2018年第2期,第158-164页。

㉟ 该帽为俄派创始者俄钦·贡噶桑布常戴帽冠,相关图像见David P.Jackson,TheNepalese LegacyinTibetanPainting, New York:Rubin Museum of Art, 2010, p.180, fig.8.2; p.182,fig.8.3.

㊱ 同注③,《札布让》,第61页。

㊲ 西藏建筑勘察设计院主编:《古格王国建筑遗址》,北京:中国建筑工业出版社,2011年,第10页。

㊳ 可见1626年8月15日安德拉德写给罗马总会长的信件,详见(意)G.M.托斯卡诺著,伍昆明、区易柄译:《魂牵雪域:西藏最早的天主教传教会》,北京:中国藏学出版社,1998年,第140页。

㊴ 伯戴克著,张长虹译:《西部西藏的历史》,《藏学学刊》,2012年第8辑,第162页。