触摸心跳 表达真情

刘灿 张敬义

【摘 要】统编版语文六年级下册第三单元属于习作单元,与普通单元有所不同。习作单元如何进行文本解读及教学设计?我们不妨从两个方面进行思考:文本解读要有“作文心”——用“作家是怎么写的”思维去亲近文本内容;教学设计要提供“呼吸法”——要学会从单元语文要素出发,寻找文本中掩藏着的“语文要素”的影子去完成习作。

【关键词】习作单元 文本解读 教学设计

一、文本解读要有“作文心”

(一)触摸朱自清青年时代的心跳

《匆匆》是现代著名作家朱自清写的一篇脍炙人口的散文,饱含着深刻的文学意蕴。从历史内容层面读《匆匆》,掠过“五四”知识青年忙于追求进步的匆匆身影;从哲学意味层读《匆匆》,饱含时间流逝的思辨;从审美意蕴层读《匆匆》,感受情景交融的意境以及丰富的意象。这是一篇耐人寻味的佳作,文章紧扣“匆匆”二字,细腻地刻画了时间流逝的踪迹,表达了作者对时光流逝的无奈和惋惜。

时间都去哪儿了?可以借用李白的《宣州谢脁楼饯别校书叔云》来回答:弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧……

作者对时光流逝的无奈和惋惜是如何铺展开来的?

(1)“情感”藏在第一自然段的问句里。

生活感悟:时光易逝,一去不复返。

情感流露:怅然若失。

关键词句:作者透过自然现象,通过四个问句不断追问,逼着你去思索人生的严肃问题。

感情朗读:开篇描写意象很多(燕子、杨柳、桃花),具有强烈的画面感,三个“再”要重读,为下文做好铺垫,感叹“花有重开日,人无再少年”。整个自然段的朗读属于情感铺陈,语气不要过于强烈。

(2)“情感”藏在第二自然段的比喻句里。

生活感悟:昨日时光无情。

情感流露:十分焦灼。

关键词句:比喻句“像针尖上一滴水滴在大海里”,告诉我们唯其渺小更应珍惜;正因为渺小,所以稍一轻忽,便会消失在无垠的时间长河里,因而“头涔涔而泪潸潸”。

感情朗读:第二自然属于感情朗读的爬坡阶段,情感是上扬的,好比飞机起飞,语气比第一自然段重一些。“头涔涔而泪潸潸”是“我”焦灼的真实表现,读时应表达出来。

(3)“情感”藏在第三自然段的排比句里。

生活感悟:当下时光匆匆,转瞬即逝。

情感流露:十分遗憾。

关键词句:太阳有脚、伶伶俐俐。

感情朗读:第三自然段是感情朗读的制高点。“匆匆”是这段的中心,“挪移”“过去”“跨过”“飞去”“溜走”“闪过”应重读,呼应时间的“匆匆”。“伶伶俐俐”读得有些可怕,“茫茫然”“掩着面叹息”是对时间匆匆的无奈与遗憾。

(4)“情感”藏在第四自然段的问句里。

生活感悟:未来徘徊彷徨。

情感流露:焦急、苦闷、恐慌。

关键词句:如六个问句,关键词如轻烟、如薄雾。

感情朗读:读中思考,我存在的价值是什么?作者不甘心虚度此生,注意反问的语调中,读出对时间流逝的焦急、苦闷和恐慌。

(5)“情感”藏在第五自然段的问句里。

生活感悟:苦苦思索,没有答案。

情感流露:无奈、忧伤。

关键词句:我们的日子为什么一去不复返呢?

感情朗读:朗读要突出无奈的伤感,引人深思。

综上所述,从美文美读的角度读《匆匆》,情和景交错交融,人、物、心融为一体,一连串的问句传递了作者的情思——时光匆匆,脚步匆忙,岁月无情。

(二)触摸史铁生儿时的心跳

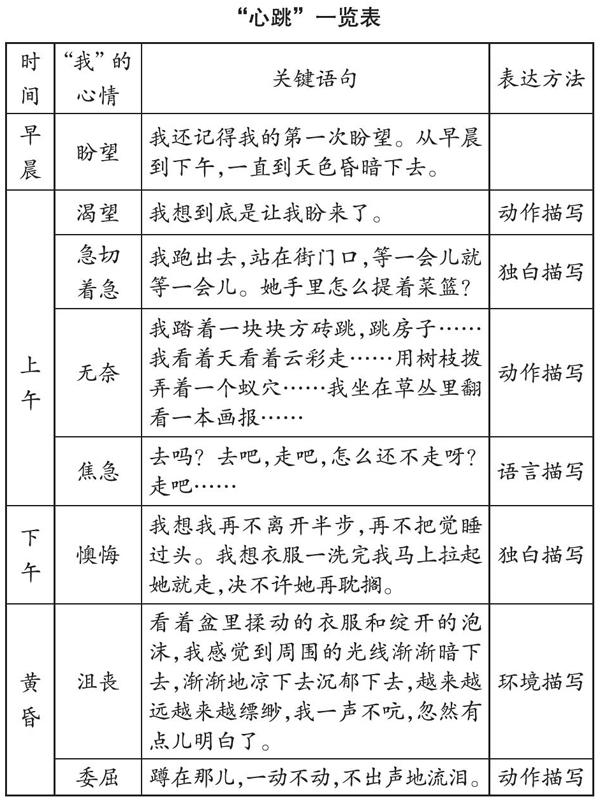

解读《那个星期天》,可以联通多种感官,移情体验,体会作者是如何表达情感的。文章比较长,心跳次数多,我们可以化繁为“表”体会情感,感悟写法。

史铁生是一位心思敏感、情感细腻的作家,本文选取星期天“我”等候母亲带自己出去玩這件平凡的小事,运用语言、动作、环境、独白式语言等各种细节描写,真切地刻画出“我”在盼望中兴奋期待、焦急无奈、失望委屈等复杂的心理感受。

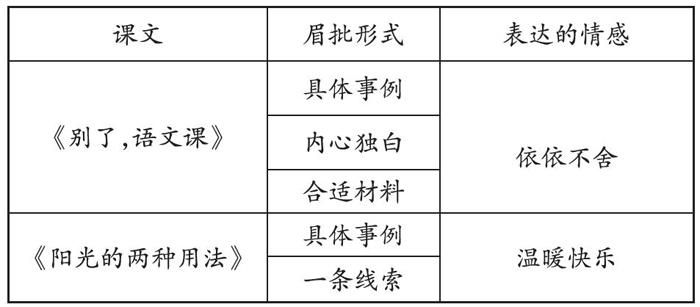

(三)触摸编者眉批语的用心

习作例文选编了何紫的《别了,语文课》和肖复兴的《阳光的两种用法》,为习作起到了很好的示范指导作用,关注文中的五处眉批,更见编者的良苦用心。

第一篇例文,通过对“我”的内心独白、语言描写、动作描写、神态描写等方法表达“我”的真情实感,让每位读者都体会到“拥有的时候不知道珍惜,一旦失去,才发现她的可贵”这样的真理。

(1)“用几个具体的事例写出了‘我对语文课的情感变化,读起来非常真实自然。”——表达真情实感贵在选材。

(2)“这段独白,更加直接而强烈地表达了心情。”——独白是在说心里话,言为心声,情寓于“独白”中。

(3)“写告别语文课,可能有很多事情可写,这里选择了老师留言和同学送书两件事,把气氛和心情突显出来。”——沙里淘金。我们不能捡到篮子里便是菜!

第二篇例文,学习反复使用“老阳儿”这样的词语表达情感。

(4)“通过讲母亲把‘老阳儿叠在被子里的事情,作者的情感自然地流露出来。”——生活的真体验,情感的真流露。

(5)“作者反复提到的‘老阳儿,起到了贯穿全文情感脉络的作用。”——把情感线贯穿始终,学会一线串珠!

二、教学设计要提供“呼吸法”

《义务教育教科书教师教学用书》指出:“导语”明确语文要素,“精读课文”学习表达方法,“交流平台”梳理总结表达方法,“初试身手”初步尝试运用表达方法,“习作例文”进一步感悟、积累经验,“单元习作”呈现本单元的学习成果。习作单元的六个组成部分彼此咬合,相互衔接,构成一个以习作能力培养为中心的传动链。教学设计建议如下:

(一)教学目标,有“呼”有“应”

教学目标是关于教学将使学生发生何种变化的明确表述,是指在教学活动中所期待得到的学生的学习结果。在教学过程中,制订明确的教学目标就显得十分重要。为了使本单元的教学目标制订得恰如其分,既尊重语文课程标准的目标要求,符合教师用书设定的教学目标,又有自己的个性安排,特别要关注以下三点。

1.关注新课标的刚性要求

新课标在第三学段“目标与内容”中有这样一段表述:“在阅读中了解文章的表达顺序,体会作者的思想感情,初步领悟文章的基本表达方法。”这段话对高年级学生的阅读提出了明确要求:阅读文章既要关注文章的表达顺序(文脉),体会作者表达的思想感情(主旨),还要领会文章的表达方法(技巧)。

2.执行“语文要素”的直接明示

本单元的导语是“让真情在笔尖流露”,人文主题是“真情实感”。这就昭示我们,“读”要关注作者表达的真挚感情、实在感受,“写”要传达自己的真挚感情、实在感受。本单元设定的“语文要素”一共两条:一是“体会文章是怎样表达情感的”,二是“选择合适的内容表达真情实感”。这两点告诉我们:读文章,要感受作者表达的情感,在感受情感的基础上体会文章是怎样表达情感的;写文章,先要确立表达的情感(立意),然后再选择表达情感的内容(选材)。

3.落实“课后练习”的重要设练

以《匆匆》课后练习为例,课后这三项练习,再加上田字格的要求会写的字,一共四项,《教师教学用书》为本课对应地确立了如下教学目标:

(1)会写“藏、挪”等6个字,会写“确乎、空虚”等11个词语。

(2)有感情地朗读课文。背诵课文。

(3)能了解课文内容,体会作者对时光流逝的感受。

(4)能抓住关键句段,感悟作者表达情感的方法。仿照第3自然段,表达自己对时光流逝的感触。

两相比较,“教学目标”与“课后练习”都能找到一一对应的关系。比如:教学目标(4)对应练习第2题与第3题,教材编者意图与教参编者意图便一目了然。

由此可见,教学目标源自课程标准、年段要求、单元主题、语文要素、课后练习等。我们如果能站在编者的立场设定教学目标,思考教学,做到前“呼”后“应”,步步为营,诸环节促进语文要素的落实,达成单元教学目标才有可能。

(二)教学设计,有“吸”有“呼”

1.让情感与语调成为五彩的画笔——例说《匆匆》的教学设计

板块一:美文美读,让“言语图式”清晰化。

《匆匆》语言纯朴简练、节奏感强、情感真挚,特别适合有感情朗读。

第一、四自然段既有句式整齐的排比句,又有一连串的问句,可以在训练朗读中,感受表情达意的效果。

第三自然段用太阳来写时光的悄然流逝,列举了洗手、吃饭、沉默、伸手、睡觉、睁眼、叹息等常见的生活细节,适合朗读和背诵,感受作者是如何表达的以及这样表达的好处。教学步骤如下:

(1)播放声情并茂的朗读视频《匆匆》。

让学生一边听,一边跟着輕声读课文,并在那些触动他们的地方做上记号。反复听读、练读3~4遍。

(2)指名朗读,读中指导,示范朗读,感受作者的心跳和传递的情感。

(3)把散文转换成诗行朗读、赛读、背诵。

板块二:生活体验,让心跳加速起来。

教师提问:你在什么情况下会问问题?说明了什么?

默读思考,步骤如下:

(1)默读第一自然段,思考:这段一共有几个问句?这些问题都是在围绕哪一个问题提问?

(2)默读第四自然段,思考:作者问了多少个问题?这些问题都想表达什么?

要点:六个问题,都在表达作者对时光匆匆易逝难留的感叹。

(3)默读第三自然段。

①画一画:作者发现了时间是从哪里匆匆溜走的?

②议一议:你们发现时间的身影了吗?

为了让学生感受“时间他有脚”这句话,上课时教师在教室门口的阴影处用粉笔画了两个脚印,过了半节课再看,那脚印是不是往前走了半步?把无形的时间具象化。

板块三:读写联动,完成第一次小练笔。

(1)启发思考:你对“时间之流”有什么感触呢?请你仿照第三自然段的写法,用一段话把你的感触写下来。

(2)提供支架:引导学生发现如“一年四季”“十二时辰”“上学放学”等时间流逝的脚步,让学生寻找到具体可感的事物或生活现象来表现“时间流逝”的身影。

2.绘“图”,体会作者是如何表达情感的——例说《那个星期天》教学设计

本课的教学可以大致分三步:把握内容,了解“我”心情变化的大致过程;细读品味,体会作者是如何真实自然地表达情感的;比较课文和《匆匆》在情感表达方式上的异同。

板块一:绘“情感变化折线图”,让情感可视化。

课文从早晨写到下午再写到了黄昏,是按照时间顺序在写。在这三个时间段里,妈妈做了什么?“我”做了什么?心情如何?完成折线图。

板块二:批注作者心跳的语句,感悟情感表达大法。

聚焦心灵独白的句子。比如:

我蹲在她身边,看着她洗。——守候,不离开半步!动作描写。

我一声不吭,盼着。——静候,耐心等待。神态描写。

我想我再不离开半步,再不把觉睡过头。——懊恼!独白。

我想衣服一洗完我马上拉起她就走,决不许她再耽搁。——着急!独白。

像这样的句子,课文中还有好几句,找出来读一读,做批注。

教师总结:作者把情感融入具体的人、事或景物之中,在叙述中自然而然地流露情感。比如:写景抒情,作者通过那明媚的春光(那是个春天的早晨,阳光明媚),荒草丛中的绿意(去年的荒草丛里又有了绿色),急遽变化的光线(我现在还能感觉到那光线漫长而急遽的变化,孤独而惆怅的黄昏到来),写出了一个孩子人生中的第一次刻骨铭心的盼望。

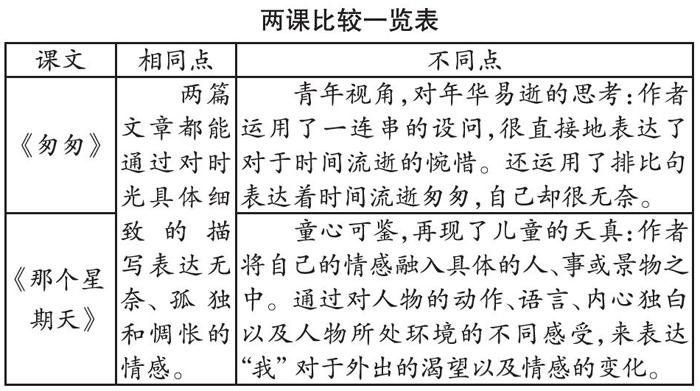

板块三:精读课文比异同,完成“交流平台”经验建构。

“交流平台”是由读到写之间的桥梁,可以帮助学生归纳梳理、提炼方法。教师可以随着精读课文学习的进程相机安排——“盐在水中”,融入学习;可以学文之后安排——“水落石出”,总结学习。

教师谈话:原来环境的变化暗示着作者心情的变化,作者写环境的变化就是写心情的变化。这样的写法就叫作“情以物迁,辞以情发”。

这两篇课文在表达情感的方式上,有哪些相同点和不同点?

(1)读一读,找规律。

(2)思考:读上表,你收获了什么?

板块四:“初试身手”学运用,完成第二次练笔。

①教学时,可以先让学生阅读“初试身手”中提供的两个例子,联系“交流平台”,明晰这两个例子的表达方法。

②从下面的情境中选择一两个,就心情“好”与“不好”这两种状态,分别写几句话,把当时的情感自然地表达出来。

走在小巷里 奔跑在田野中

弹琴 钓鱼

尽管是写几句话,也不能让学生随便写写了事,因为这是编者的精心安排:要有单元全局观,联系两篇精读课文,把握好“初试”的要求,利用片段练习解决学生借景抒情“水火不容”的毛病。

这项练习说起来复杂,训练起来也容易,只要选择自己熟悉的情境,真实地描写情境中的人、事、景物,只要不生编硬造便成功了。

3.平凡小事见真情——例谈《习作例文与习作》教学设计

本次习作可以安排作前准备、作中指导和作后评价三部分,下面仅谈作中指导部分。

板块一:创设交际语境,回忆成长故事。

启发谈话:回顾过去的日子,我们有过激动,有过感动,有过愤怒,也有过沮丧……这些难忘的情感印记融合在一起,就是我们的成长历程。

(1)出示小学生活的照片(回忆生活)。

(2)出示第54页上表示心情的词语(积极与消极情感体验,打开习作思路)。

(3)出示习作提示。

在成长中,你有过哪些印象深刻的感受?它是怎么产生的呢?先回顾事情的经过,回忆当时的心情,然后理清思路写下来。

板块二:回顾习作例文,选择习作素材。

“习作例文”是为练习习作而举的例子,帮助学生进一步感知方法。可以在习作之前阅读——“铺路搭桥”,打开习作思路;也可以在修改习作时阅读——“锦上添花”,提供修改支持。本次训练选择第一种形式:

阅读习作例文,思考:《别了,语文课》《阳光的两种用法》安排了五次眉批,对选材做如何提示?对表达情感起到什么作用?

(2)进一步提问:读后你发现了什么?

表达同一种情感,可能有很多事情要写,要选择印象最深、最典型的事例,而且尽量新颖不重复。做到:一是选择合适的事情,二是表现出情感的变化,三是通过语言、动作、神态等描写来表达真情实感。

(3)在“成长集”中,你最想留下什么情感印记呢?列出你的“故事清单”,选择印象最深的那件事。

联系六年级上册习作部分使用过的学会选材、拟写提纲的方法,这样操作是否更好?

板块三:参照故事清单,完成习作初稿。

(1)提供表达秘诀。

①紧扣“真情”——平凡小事见真情。

②細节描写——运用语言、动作、环境、独白式语言等各种细节描写。

细节的描写怎样打“组合拳”?(人、事、物、景,打开“五感”)

快速成文,完成初稿。

习作单元的教学设计方法多样,但值得提及的是,在指向写作的课文阅读中,我们要带着作文心——“作家是怎么写的”思维去亲近文本内容;在写作指导过程中,要关注生活,要学会从单元语文要素出发,寻找文本中掩藏着的“语文要素”的影子去完成习作。