小学数学高效课堂教学模式探究

【摘要】本文论述小学数学课堂应用引、学、点、用、练教学模式的策略,以深化教材内容、结合教学情境,激发学生学习的兴趣;组织问题导学、开展合作学习,引导学生自主学习;进行例题解析、多样解答、引入实际问题,提升数学体验;在实践中应用,实现巩固提高;及时进行课堂检测、小结反思,促进学生数学核心素养的提升。

【关键词】小学数学 高效课堂 教学模式

在小学数学课堂教学活动中,大多数教师受传统本位思想的影响,常常“主导”课堂活动,忽视学生的主体地位和学习体验,导致课堂学习氛围不足、主体引导缺失、教学方法单一、素养发展不足等,学生长期处于被动接受的状态,这不仅影响了学生课堂知识的学习质量,还难以保证课堂教学的整体性。将高效课堂作用于数学教学活动,有助于改善当前学生的学习环境,提高学生的主体能力。为此,笔者结合教学实践,探究引、学、点、用、练高效课堂教学模式的具体策略。

一、引——目标定向,激发兴趣

(一)深化教材内容,明确教学目标

备课是实施高效课堂教学的“第一步”,也是关键一步。在数学课堂教学中,教师应合理把握教学内容、深化教学形式,切实了解学生的认知基础和发展规律,从而明确教学目标和学习目的,制订有效的备课计划,实现高效课堂的实施目标。如在“位置与方向(一)”的教学中,本节课主要帮助学生认识东、南、西、北四个方向,并能够识别示意图中的方位。考虑到学生已经学习过“前、后、左、右”相關概念,能为后续学习东南、西南、东北、西北等方面起到铺垫作用。对此,笔者将“能够正确辨别东南西北,会看示意图,发展学生的空间观念”作为本节课的学习目标,基于学情和认知水平的考虑,将“能根据给定的一个方向辨别出其余的三个方向,会看简单的示意图”等知识点作为本课教学的重难点。此外,笔者采取情境教学法、小组探究法等展开生活化的教学活动,以此提升学生的课堂体验。这样教学,通过对教材内容的深入了解、课堂目标的有效规划,有效提高学生的学习效率和课堂质量。

(二)结合生活情境,激发探究兴趣

数学是一门贴近学生生活的基础学科,日常生活中蕴藏着许多数学知识和数学现象。教师将这些生活现象导入课堂教学之中,运用信息化手段创设相应的生活情境,不仅激发了学生对课堂知识的探究兴趣,还能使学生体会到数学在实际生活的作用与意义,有助于培养学生自主探究的良好习惯。因此,教师可以根据教材内容,结合生活实例合理构建情境化的学习环境,激发学生对数学知识的探究兴趣。如在“时、分、秒”的教学中,为了使学生能够直观地了解时间单位,并掌握一些简单的时间计算方法,笔者利用多媒体投影技术,将贴近学生实际生活的数学现象进行展示,如春晚倒计时、体育比赛计时、蒸米饭的计时等现象,让学生对生活实例进行观察与探索,进一步体会时、分、秒的实际意义,加深对数学概念的理解。可见,利用生活事例引发学生的探求心理,有助于提高学生的学习效率。

二、学——自主学习,合作交流

(一)组织问题导学,引导自主学习

问题导学是以导学案为载体的一种教学方法,注重学生对课堂知识的自主学习,充分发挥学生的主体作用,使学生在问题导引和思维探究中实现高效学习的教育目的。在数学课堂活动中,教师应依据学情灵活组织问题导学活动,引导学生找准学习方向,启迪学生的数学智慧,使学生在不断解决问题的过程中,提高自身的认知水平和思维能力,从而实现学习主体的有效发展。如在“万以内的加法和减法”的教学中,为了使学生进一步巩固笔算加法和笔算减法的法则及验算方法,笔者利用问题导学方式,结合学生的实际学情和认知特点,设置相应的导引问题,并从三个方面出发引导学生明确探究方向。一是提问自学:1.举例说明笔算加法和笔算减法时要注意什么?2.笔算加法、减法是怎样验算的?有几种方法?3.在解决具体问题的过程中,什么时候可以采用估一估的方法?什么时候采用算一算的方法?二是巩固练习:1.比628米长93米是 米,比1000米少526米是 米。2.最大的两位数与最小的两位数的和是 ,差是 。3.用竖式计算45+28和76+23。三是合作探究:1.根据教材中的主题图,计算出三年级学生一共要买多少张车票?2.养鸡场有公鸡128只,公鸡比母鸡少34只,请问母鸡有多少只?通过问题导学的方式,既能培养学生自主探究的学习能力,还能加深学生对课堂知识点的理解。

(二)开展小组合作,促进整体发展

在理解抽象的数学概念和计算算理时,因家庭环境、受教育程度等多方面的影响,学生个体难免存在差异化的学情现象,不仅学生个体的学习质量和课堂效果受到影响,还使得课堂教学的整体性和组织性难以保证。因此,教师应当在数学课堂活动中,充分注重学生的学情发展,灵活调整教学策略,满足不同层次学生的学习需求。如在“分数的初步认识”的教学中,考虑到学生个体的差异化学情问题,笔者及时调整教学策略,采取小组合作的方法,引导学生对本节的知识点展开学习。同时,在小组成员的搭配上,笔者坚持组内异质、组间同质的原则,使学生与学生之间、小组与小组之间保持积极、紧密的帮扶,从而达到共同提升的效果。此外,笔者还根据学情变化为各小组设置不同的问题,如“东东看一本故事书,第一天看了全书的3/5,剩下的第二天看完,那么,第二天看了这本书的几分之几”“一块蛋糕,小明吃掉了1/3,小红吃掉了2/5,谁吃得多?两人一共吃掉了蛋糕的几分之几”,以此提高学生整体的数学能力。

三、点——组织研究,体验发现

(一)组织例题分析,加强思维引导

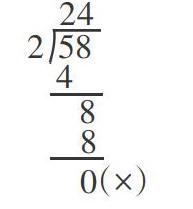

数学是一门思维严密、逻辑性很强的基础学科,教师加强对学生思维引导,不仅提升了学生的学习能力,还增强了学生的数学意识,进而提升学生的整体水平。在数学课堂活动中,教师可以组织学生对例题进行分析,深入了解例题的信息内容和运算思路,强化学生的探究能力。如在“除数是一位数的除法”的教学中,笔者发现学生大多存在概念理解不清、方法掌握不牢的现象,针对这一情况,笔者将学生的课堂例题引入其中,组织学生进行分析。计算题:58÷2=

经列竖式可见,被除数的十位除完以后,余下的1个10被漏掉了,应该把这个10与个位上的8合起来继续除,即18除以2。随后,在例题点拨环节,笔者着重加强学生对两位数除以一位数的概念和方法的理解,进一步帮助学生明确思路:先用一位数去除两位数中十位上的数,然后将余数和两位数中个位上的数合起来,再用除数去除。

(二)开展多样解答,提高数学意识

多样化的解法不仅帮助学生加深对运算知识点的理解,还使得学生的数学意识得到提升,拓宽学生的解析思路,提高运算水平。在数学课堂活动中,教师可以结合教学实际开展多样解答活动,发挥学生的学习主观能动性,积极设想不同的解法和算法,提升学生整体的运算能力和数学意识。如在“除数是一位数的除法”教学中,笔者结合学生的主体学情设置课堂问题:三年级的学生去茶园里劳动,女生有56人,男生有64人,4名学生分成一组,一共可以分成多少组?结合题目信息,已知男生和女生的人数,了解分组的规则,求出可以分为多少组。解法一:从总人数出发分组,即56+64=120人,120÷4=30组,一共可以分成30组。解法二:从男女生出发分组,即56÷4=14组,64÷4=16组,14+16=30组,可以分为30组。从不同的解法和角度分析,不仅丰富学生的解析方法,还进一步提升学生的运算能力。

(三)引入实际问题,加强数学体验

日常生活中蕴藏着许多数学问题,教师将实际生活中的数学问题引入课堂教学,不仅能加强学生的数学学习体验,还能培养学生解决实际问题的能力。教师应从实际生活入手,设置一些学生感兴趣的生活问题,激发学生的探究兴趣。如在“除数是一位数的除法”的教学中,笔者将生活中购买门票的问题导入其中:3位教师带领50名学生参观植物园,植物园的门票分三种:成人10元/位、学生5元/位、团体(10人以上)6元/人。请问怎样买票最划算?面对生活中经常出现的门票问题,学生很快积极地展开了讨论,有的说成人买成人票、学生买学生票,有的说都买团体,有的说买部分学生票和部分团体票。通过激烈的讨论,学生达成一致结果:7名学生与3位教师买团体票,其余43名学生买学生票。通过实际问题的引入与讨论,提升学生对数学知识的运用能力。

四、用——应用于实践,巩固提高

(一)加强游戏互动,打牢运算基础

游戏是学生喜欢且乐意参与的一项活动,将游戏导入到课堂教学中,不仅能提高学生的课堂体验,还能加强学生对数学知识的运用效果。同时,以游戏互动为依托,让学生在轻松、愉快的主体参与中,培养学生积极进取、灵活思考的主体意识,实现主体发展的需求。在数学课堂活动中,教师应合理组织互动游戏,调动学生的主观能动性,营造良好的课堂氛围。如在“倍的认识”的教学中,考虑到学生初步了解“倍”的概念、理解“倍”的含义,为了让学生运用“倍”的知识去解决实际问题,笔者结合当前学情变化,开展以“欢乐对对碰”为主题的游戏活动,让学生根据相应的问题进行数字“对对碰”游戏,以此锻炼学生对“倍”这一知识点的计算能力,如“8的3倍是多少?”“24。”“3的7倍是多少?”“21。”“一个数是9,另一个数是它的6倍,那么这个数是多少?”“54。”“做一套校服需要用3米布,现有27米布,请问能够做几套校服?”“9套。”在这个游戏中,学生每答对一个问题就积累一定分值,可以运用这些积分去兑换学习文具,以此激励学生的参与积极性。游戏互动的开展,不仅提高了学生的运算能力,还使得学生的学习体验得以加强。

(二)开展层次问答,实现有效提升

针对差异化的学情现象,教师可以根据学生的主体学情,开展层次化的问答活动,设置不同的课堂问题,满足不同层次学生的学习需求。在对问题的设置上,教师应注意难易程度、题量大小、培养方向等,保证每一名学生取得良好的学习效果。如在“两位数乘两位数”的教学中,考虑到学生已初步掌握本节课的知识重点,为了提升学生的计算能力,笔者结合实际学情展开分层练习活动。1.基础题。列式计算:35的21倍是多少?42乘15的积是多少?2.能力题。4个小组的同学摘苹果,每个小组13人,平均每人摘了25千克,一共摘了多少千克?一张桌子52元,一把椅子18元,明星小学要购进50套课桌椅,一共需要多少元?3.提升题。一只猫吃一条鱼要12分钟,12只猫吃12条鱼要( )分钟。不同层次的问题设置,不仅兼顾学生的基础发展,还促使学生的整体水平得到有效提高。

(三)注重错题本质,完善运算体系

错题是一项重要的教学资源,注重对学生错题的分析和了解,有助于提升学生对错题的认知能力,加深学生对概念的理解,完善学生的运算体系。如在错题19×27=413的分析中,学生存在漏进位的现象;在错题34×23=384的分析中,学生存在看错数、抄错数的现象;在错题24×29=896的分析中,学生进行两积相加时,百位上的加法运算要做成乘法运算;在错题24×29=657的分析中,学生乘法口诀不熟悉造成计算错误。对错题进行分析,不仅可以找出学生在运算过程出错的原因,还加强了学生的计算概念和运算意识。

五、练——课堂检测,小结反思

(一)加强学习反思,培养总结能力

反思是一种有效的学习意识,也是对所学知识进行巩固提升的方法。在数学课堂教学中,加强学生学习反思的意识,深化学生的学习内容,有助于培养学生的总结能力,进而养成良好的学习习惯。如在“面积”的教学中,学生依据情境体验,结合实物看一看、摸一摸、比一比的实践活动,逐步在新知学习中建立起“面”的表象认知,帮助学生理解“面积”这一概念。随后,在认识面积的教学中,笔者结合教材提出问题:常用的面积单位有哪些?各自比一比,哪个手指甲的面积最接近1平方厘米?以此激起学生的好奇心,提升学生的探究意识和总结能力。

(二)把握测验内容,实现知识应用

课堂测验是检验课堂教学活动质量和效能的直观体现,也是强化学生学习基础的关键环节。在数学课堂教学中,教师应贴近学生实际学情,灵活把握测验内容,有针对性地设置测验问题,帮助学生夯实基础、提升能力。如在“面积”的教学中,由于学生基本了解面积的含义,掌握了长方形、正方形的面积计算方法,笔者预留5分钟的测验时间,检验学生的学习效果,如设置“一个长方形游泳池,长45米,宽30米,占地面积是多少?如果在四周围上栏杆,栏杆长多少”等问题,帮助学生巩固旧知、提升新知,这对促进学生的主体发展和高效课堂的构建起到积极作用。

综上所述,数学课堂中有效開展引、学、点、用、练五个环节,不仅加强学生的探究兴趣和参与积极性,还提升学生对课堂知识的理解和运算效果,实现高效课堂的主体构建;同时要从学生的实际学情出发,开展灵活多样的教学活动,降低对抽象概念的学习难度,促进学生主体的发展,提升学生的数学核心素养。

【参考文献】

[1]孔健.小学数学高效课堂教学模式初探[J].小学科学(教师版),2017(6)

[2]郑春萼.小学数学高效课堂教学模式研究[J].数学学习与研究,2017(8)

[3]秦亚静.构建小学数学高效课堂的策略研究[J].现代农村科技,2017(7)

作者简介:吴冠丽(1974—),女,广西玉林人,大学本科学历,高级教师,主要研究方向为小学数学教育教学。

(责编 杨 春)