汉代“鱼龙曼衍”图像新证①

朱 浒(华东师范大学 美术学院,上海 200241)

汉代史书中记载了一种奇特的“鱼龙幻化”的艺术,在文献中留存一组与之有关的词汇,如“鱼龙曼衍”“漫衍鱼龙”等,另《隋书》亦有“鱼龙烂漫”的说法。长期以来,这种艺术形式引来百戏杂技研究者[1]、舞蹈史研究者[2]、戏剧戏曲史研究者[3]的共同关注,一般将其认为是汉代的杂技或幻术[4],在学术界影响甚广,也有学者认为其取材西来的佛教艺术[5]。

另一方面,随着汉代考古的发展,大量汉画像石、砖、铜镜、帛画、人俑等材料被发掘出来,为我们从“图文”二重证据的角度对“鱼龙曼衍”的概念及其图像展开研究提供了可能。曾昭燏先生在1954年发掘的沂南汉墓中发现一幅乐舞百戏图,首次将其定为“鱼龙曼衍”[6]。此后,大量研究者沿袭了这一说法,并作为两汉史书、文学作品与考古图像互证的材料,言之凿凿,影响深远。如常任侠先生指出:“沂南古画象石墓的发掘出土物,给我们提供了不少关于汉代杂技的研究资料。此墓出土石刻画象,有乐舞百戏,其中鱼龙曼衍,舞龙舞雀。车上缘橦、走索、弄丸等等都很生动惊险。”[7]60以此为基础,萧亢达先生又找到了两例表现“鱼龙曼衍”的画像,分别是徐州铜山县洪楼出土的两块汉代祠堂顶部画像石。[8]近年来,黎国韬的研究较为重要,他否认萧亢达先生引用的两个案例,并指出一幅新的“鱼龙曼衍”图像,即山东安丘董家庄东汉墓中室室顶北坡西段的“乐舞百戏画像石”。[4]此外,对此问题的研究还有些其他意见,如于豪亮先生认为:“(汉武帝)修建的太液池中,有‘蓬莱、方丈、瀛洲,壶梁象海中神山龟鱼之属’……曼衍鱼龙,即是三神山之戏”,[9]43等等。

综上,目前学术界对“鱼龙曼衍”图像的研究主要是由汉代考古、百戏杂技、戏剧戏曲等领域的研究者开展的,较少有美术领域研究者的参与。由于学科背景的差异,不同的学者对图像的理解多有偏差。目前的研究大多陈袭旧说,鲜有实质创新。近年来,随着美术考古学科的发展,学术界对汉代图像的个案研究已经取得了一些重要突破。本选题恰是研究两汉时期“文与物的生成”的一则典型案例。基于此,本文选取“鱼龙曼衍”文本及其图像作为研究对象,旨在解决以下问题:其一,基于文献的解读,对汉唐之间“鱼龙曼衍”概念及知识的生成进行考证;第二,对前人提出的四幅汉代“鱼龙曼衍”图像进行检验;其三,寻找汉代“鱼龙曼衍”图像之标准器,改变学术界六十余年来对“鱼龙曼衍”图像的认识,并期待对学术有所推进。

一、汉唐之间“鱼龙曼衍”概念的生成

已知两汉时期与“鱼龙曼衍”有关的文献共出现四次,前人已有论述。[4]此处捡其善本列之如下:

第一条,《汉书·西域传》中有“漫衍鱼龙”之戏的记载:“孝武之世,图制匈奴。……设酒池、肉林以飨四夷之客,作《巴俞》都卢、海中《砀极》、漫衍、鱼龙、角抵之戏以观视之。”颜师古注曰:“漫衍者,即张衡《西京赋》所云‘巨兽百寻,是为漫延’者也。鱼龙者,为舍利之兽,先戏于庭极,毕乃入殿前激水,化成比目鱼,跳跃漱水,作雾障日,毕,化成黄龙八丈,出水敖戏于庭,炫燿日光。西京赋云‘海鳞变而成龙’,即为此色也。”[10]3929-3930

第二条,《后汉书·礼仪志中》记载了东汉宫廷每年正月初一的百戏表演,云:“百官受赐宴飨,大作乐。”[11]3130梁刘昭注引蔡质《汉仪》载:“正月旦,天子幸德阳殿,临轩。公、卿、将、大夫、百官各陪朝贺。蛮、貊、胡、羌朝贡毕……作九宾(散)乐。舍利(兽)从西方来,戏于庭极,乃毕入殿前,激水化为比目鱼,跳跃漱水,作雾障目。毕,化成黄龙,长八丈,出水遨戏于庭,炫耀日光”。[11]3131《后汉书·孝安帝纪》:“乙酉,罢鱼龙曼延百戏”注释中引《汉官典职》有类似的记载。[12]205-206蔡质为蔡邕的叔父,《汉仪》中记载的宫廷表演,其具有“舍利”化为“比目鱼”,又化为“黄龙”的情节,与《汉书·西域传》的记述几乎一致,可知两汉时期,“鱼龙曼衍”表演的情节未发生显著变化。

第三条,见张衡《西京赋》,云:“大驾幸乎平乐,张甲乙而袭翠被。攒珍宝之玩好,纷瑰丽以奢靡。临迥望之广场,程角觝之妙戏:……巨兽百寻,是为曼延。神山崔巍,欻从背见。熊虎升而挐攫,猨狖超而高援。怪兽陆梁,大雀踆踆。白象行孕,垂鼻辚囷。海鳞变而成龙,状蜿蜿以蝹蝹。舍利颬颬,化为仙车。”[13]75-76张衡为东汉中期人,其《西京赋》为文学史上的一段佳作,此段描绘详细记载了汉武帝“临迥望之广场,程角觝之妙戏”时所目睹的画面。其中出现了“曼衍”和“海鳞变而成龙”“舍利颬颬”等文本,与《汉书·西域传》《汉仪》记载相同,故也为“鱼龙曼衍”。

第四条,见李尤《平乐观赋》,云:“乃设平乐之显观,章秘玮之奇珍。……方曲既设,秘戏连叙,逍遥俯仰,节以鞀鼓。戏车高橦,驰骋百马;连翩九仞, 离合上下。……侏儒巨人,戏谑为耦。禽鹿六駮,白象朱首。鱼龙曼延,嵔延山阜。龟螭蟾蜍,挈琴鼓缶。”[14]384依黎国韬先生的研究,李尤“其《平乐观赋》今已不存,学者据《艺文类聚》(卷六三)辑得佚文一段。佚文提及汉武帝时期平乐观内‘秘戏连叙’之情景,诸秘戏中亦有‘鱼龙曼延’”。[4]134

以上四段文献比较接近,最早出自东汉初班超对武帝时期西汉宫廷在平乐观组织的百戏表演的描绘,前二者为史书记载,后二者为文学作品,四者相互印证,可证此戏目不虚。值得注意的是,此戏剧一直延续到了隋大业年间,其在唐初成书的《隋书》与魏晋时期散轶注文中出现多次,可知“鱼龙曼衍”之戏的流变。

注文一,汉末魏初文颖《汉书注》。《洛阳伽蓝记》引文颖注《汉书·武帝纪》有:“名此乐为角抵者,两两相当,角力,角技艺射御,故名角抵,盖杂技乐也,巴俞戏鱼龙曼衍之属也。”[15]247据颜师古《汉书叙例》,文颖为南阳人,在东汉末年为刘表荆州从事,后投靠曹魏,曾任甘陵府丞。[16]4

注文二,魏国郎中鱼豢《典略》,此书现已不传。唐代类书《艺文类聚》卷四《岁时中》引《典略》曰:“明帝使博士马均,作司南车,水转百戏,正月朝,造巨兽鱼龙蔓延,弄马倒骑,备如汉西京故事。”[17]58此外,宋高承所著类书《事物纪原》卷九《水戏》引《典略》曰:“魏明帝使博士马钧作水转百戏,巨兽鱼龙曼衍,弄马列骑,备如汉西京故事。今世皆传其法,盖其始自马钧也。”[18]127这两处引文接近,应有所本,可信之。另,马钧事迹亦可见裴松之注《三国志·魏志·杜夔传》。

注文三,《三国志·魏书·明帝纪》裴松之注引鱼豢《魏略》云:“使博士马均作司南车,水转百戏。岁首建巨兽,鱼龙曼延,弄马倒骑,备如汉西京之制”。[19]105其文本与上述《典略》相差无几,作者又同属一人,亦可窥《典略》《魏略》二者之渊源。

此外,《隋书·音乐下》历叙北齐、北周及隋代百戏,云“始齐武平中,有鱼龙烂漫、俳优、朱儒、山车、巨象、拔井、种瓜、杀马、剥驴等,奇怪异端,百有余物,名为百戏。……及大业二年,突厥染干来朝,炀帝欲夸之,总追四方散乐,大集东都。初于芳华苑积翠池侧,帝帷宫女观之。有舍利先来,戏于场内,须臾跳跃,激水满衢,鼋鼍龟鳌,水人虫鱼,遍覆于地。又有大鲸鱼,喷雾翳日,倏忽化成黄龙,长七八丈,耸踊而出,名曰黄龙变。”[20]380-381

由上述文献可知,由西汉、东汉至隋,鱼龙幻化的百戏在皇家宫廷中反复出现多次。东汉班固、李尤、张衡、蔡质,曹魏文颖、鱼豢,梁代刘昭,唐代魏征、颜师古均对此有所记述,详见表1。

表1 汉至隋文献中的“鱼龙变幻”之戏

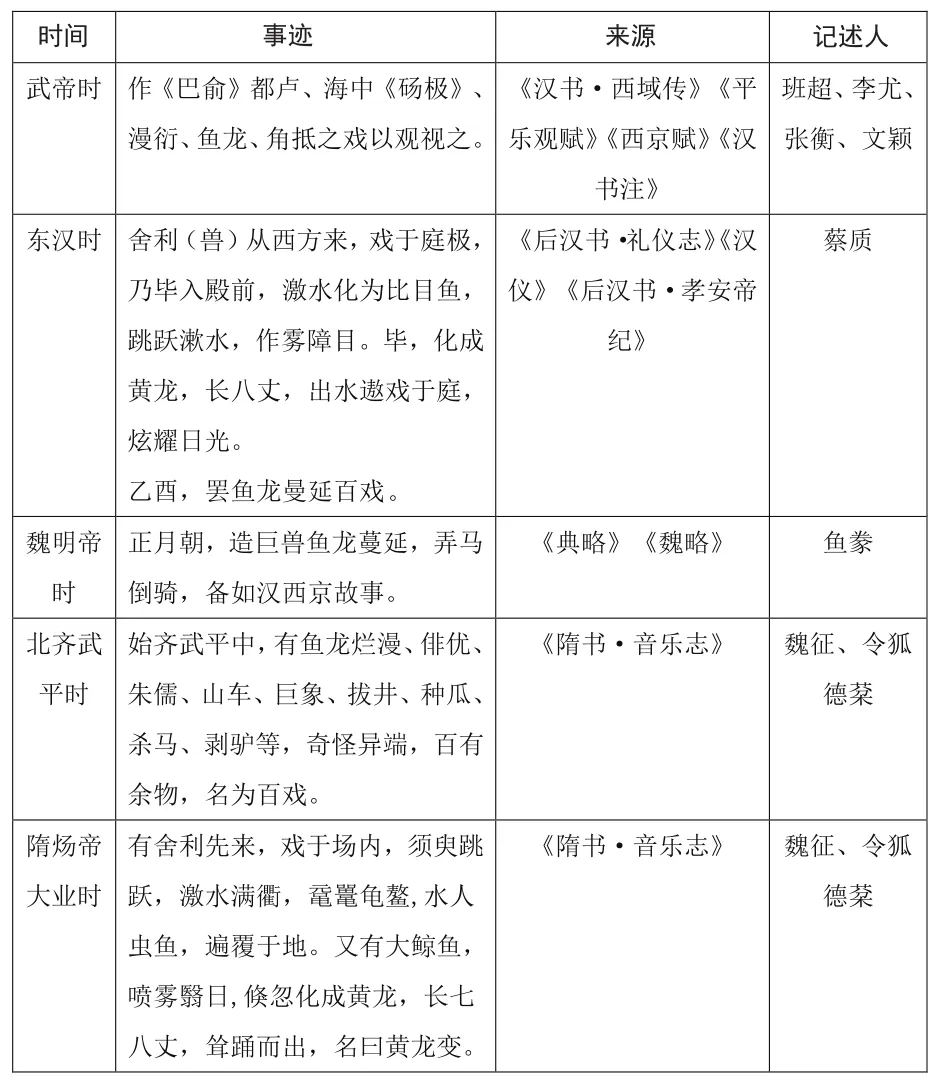

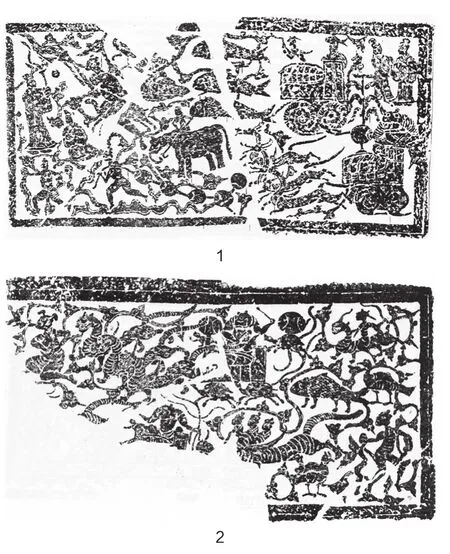

图1 沂南汉墓中室东壁横额画像石《乐舞百戏图》及其局部

文本的分析有助于我们厘清“鱼龙曼衍”在历史上的发展沿革和情景还原。我们认为,“鱼龙曼衍”戏始创于西汉武帝时期,主要为皇家百戏,而非民间所有。到了东汉时期,“鱼龙曼衍”成为东汉政府每年正月初一在洛阳北宫最大的宫殿——德阳殿举办的盛大百戏表演的核心曲目。在汉安帝延平元年末,汉廷曾“罢鱼龙曼延百戏”。魏明帝时,博士马钧对这一百戏进行了复原。到了隋代,“鱼龙曼衍”百戏已不常见,主要见于皇帝会见突厥可汗等重要场合。从情景还原角度看,从西汉到隋约七百余年的时间,“鱼龙曼衍”百戏的内容变化不大。两汉时期,其主角为“舍利、比目鱼、黄龙”;在隋代,“舍利”“黄龙”没有变化,“比目鱼”被改为了“鲸鱼”。其动作如“须臾跳跃,激水满衢”“喷雾翳日”等,均与汉代文本接近,都是以水为载体,由人装扮成怪兽的情景演出。

二、现存几种“鱼龙曼衍”图像均非鱼龙曼衍

基于曾昭燏、萧亢达、黎国韬三位先生之前的研究,沂南汉墓中室东壁横额画像石、徐州铜山县洪楼出土的两块汉代祠堂顶部画像石、安丘董家庄东汉墓中室室顶北坡西段画像石被视为三处疑似“鱼龙曼衍”图像,并在文史领域广为流传,让我们来分析一下这些图像的构成。

(一)沂南汉墓中室东壁横额画像石

沂南汉墓中室东壁横额上刻有一幅重要的乐舞百戏图(图1.1),被发掘报告认为描绘了“鱼龙曼衍”的场景,核心图像如图1.2。临沂市博物馆认为这幅图像“由走绳、龙戏、鱼戏、豹戏、雀戏、奏乐者六部分组成”。[21]108其中与“鱼龙曼衍”有关的是中央的“龙戏”“鱼戏”部分。关于这部分图像,崔忠清等在《山东沂南汉墓画像石》上进行的图像描述是:

这组画面的中间是一块长方形地毯,地毯右面是一条硕大的鱼,头向地毯方向,由两个艺人套著鱼状假形扮演;地毯左面是一匹巨大的兽,尾向地毯方向,兽背上有一人持长竿站立;大鱼和巨兽周围尚有三人,手上均持“引龙珠”一类的逗引道具。这组画面从右至左,喻示着大鱼向巨兽转变的过程;而越过地毯幻变出来的巨兽,整体形状如一匹骏马,作奔腾状;兽身上有翼,并带鳞纹;兽头上戴著龙头状的面具,上有两角;巨兽身下还露出四足,当是扮演者(艺人或动物)的腿部。[22]42

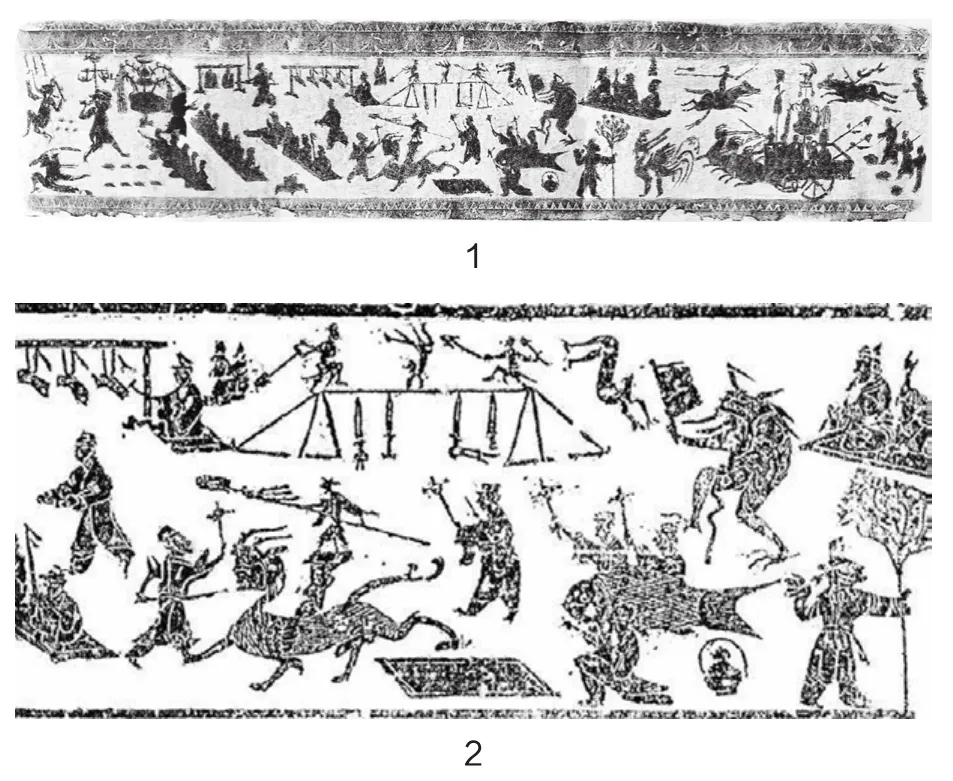

龙戏与鱼戏的细节可见图2。基于我们在文献部分的研究,两汉时期“鱼龙曼衍”百戏的主角是“舍利、比目鱼、黄龙”。此处的核心问题在于,其一,图2.2中“两个艺人套著鱼状假形”的“鱼”,是否为“比目鱼”。其二,图2.1“背上有一人持长竿站立”的兽,究竟是否为龙。对于这一问题,曾昭燏先生解释道:“沂南石刻上没有曼延巨兽而有鱼龙之戏,但鱼龙同时并出,不是鱼化为龙,并且将马打扮成龙,在背上安瓶,人立瓶上玩弄长幢,这是马戏与龙戏的混合产物。作鱼龙之戏的人皆手摇鼗鼓,大致以引导鱼龙前进的。”[6]37黎国韬先生则认为:

若此状如奔马之巨兽为龙,则该石实为鱼化成龙之重要文物史料。不过,尚无人认真论证此巨兽与龙之关系,故有必要多费些笔墨。目前,笔者已找到五项巨兽与龙有关之证:其一,巨兽头上长两角,与后世龙角一致;其二,巨兽身上有翼,表示其能飞翔,当即龙;其三,巨兽身上有鳞纹,符合后世龙身长鳞甲之特征;其四,河南新野出土汉画像砖、江苏徐州出土汉画像石、陕西绥德思家沟出土汉墓墓门画像上,均有龙图像,其马形身体特征与沂南东汉画像石上巨兽颇为相似;其五,更重要者,汉人王充《论衡·龙虚》指出:“龙为鳞虫之长……世俗画龙之象,马首蛇尾。由此言之,马、蛇之类也。”据此足以证明,汉人眼中之龙确实像马,亦即沂南画像石所绘巨兽之状;此巨龙既与大鱼同出现于一组画面,自非“鱼龙幻化”表演场景莫属。[4]134-135

曾、黎二先生均将图2.1的巨兽释读为龙,是颇值得怀疑的。我们对汉代图像的认识,不能依赖“相似”,而是要借助“榜题”,尤其是借助有“榜题”的图像去分辨那些没有“榜题”的图像。[23]不能依赖肉眼之判断,而是要依赖理性的判断和缜密的逻辑分析。

图2 沂南汉墓中的“龙戏”与“鱼戏”

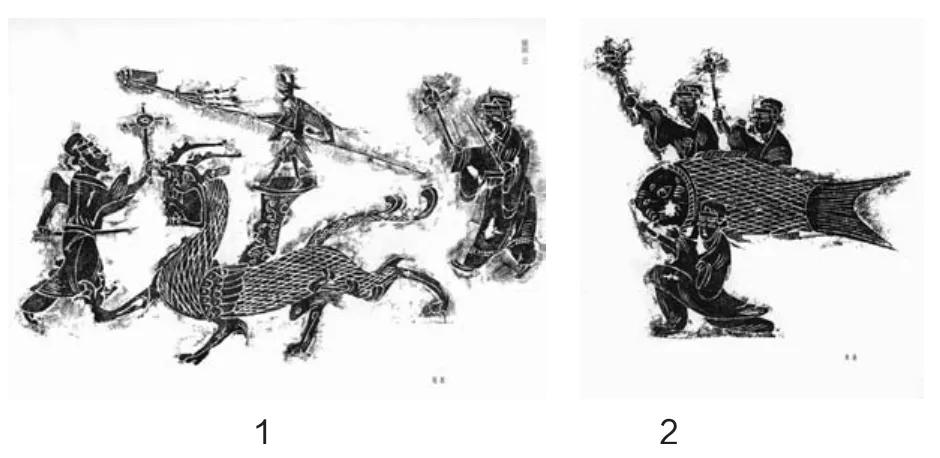

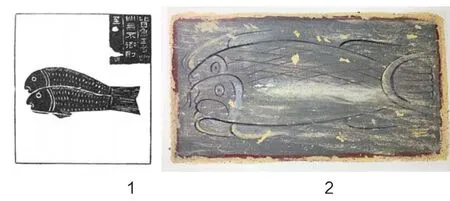

图3 武梁祠屋顶画像与敦煌佛爷庙湾西晋墓砖画之“比目鱼”图

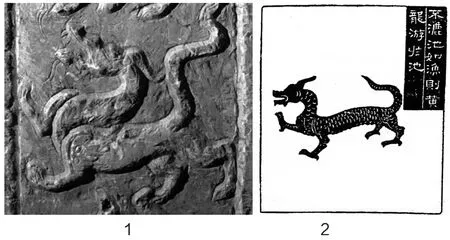

图4 西高穴村二号墓被盗画像石一之“辟邪禽”图像

首先,让我们来审视汉代“比目鱼”的形象。“比目鱼”是谶纬图像的一种,流行在东汉至西晋时期,在汉晋考古材料中,有榜题的材料可见武梁祠屋顶画像中的祥瑞石之一。该石现已漫漶,根据巫鸿先生收录的冯云鹏、冯云鹓《金石索》刻本图片(图3.1),可知“比目鱼”是两条并身之鱼。其榜题为:“比目鱼,王者幽明无不衙则至。”依照前人的研究,《宋书》有类似记载,称:“比目鱼,王者德及幽隐则见”。《瑞应图记》则载:“王者明德幽远,则比目鱼见”。[24]260巫鸿认为,《宋书》与《瑞应图记》虽成书较晚,但其材料明显与武梁祠祥瑞石榜题有关联,“这个东汉文本曾是武梁祠祥瑞图的来源”。[24]254同一图像还可见敦煌佛爷庙湾西晋彩绘砖墓M133中出土的一块画像砖,[25]砖上线绘双头并身之鱼。(图3.2)可知这一祥瑞传统至少持续到西晋时期。基于此,我们认为,沂南汉墓百戏图中的所谓“鱼戏”图并非描绘了“比目鱼”。

其次,让我们来审视背上载有持竿人物的巨兽形象。对汉代神兽图像熟悉的研究者,都会很容易识别其身份是辟邪,而不是龙。关于汉代艺术中的狮形神兽,李零先生有过系统研究,[26]这里不加赘述。汉代考古材料中,神兽“辟邪”的铭文出现多次,孙机先生曾提及浙江出土的一面铜镜,上铸有一独角翼兽,其上有榜题“辟邪”,同时铭文有“距虚辟邪除群凶”的铭文,此为独角辟邪。[27]420汉代艺术中,辟邪往往与天禄成对出现。潘攀指出,“汉代辟邪、天禄的共同外形特征是有角、兽身似狮、多有翼、张口、昂首、颌下长须、脸部有鬃毛;若一兽单独出现时,必为双角,只有成组出现时才有一独角、一双角的区分。”[28]158此外,最近的考古发现,西高穴村二号墓被盗画像石之一的底层,有“辟邪禽”的榜题,[29]546(图4)上刻有一双角动物,其造型同沂南汉墓所谓“龙戏”图像中的巨兽几乎完全一致,可知此动物实为辟邪,绝非龙。

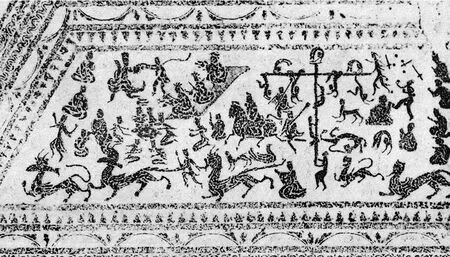

图5 徐州铜山洪楼出土的两块汉代祠堂顶部画像石

基于以上图像分析,我们认为,沂南汉墓中室东壁横额画像石乐舞百戏图的所谓“鱼戏”和“龙戏”内容并非描绘的是比目鱼与黄龙,其身份与文献中的“鱼龙曼衍”百戏的核心要素不符,将其断为“鱼龙曼衍”颇有不妥。

(二)徐州铜山洪楼出土两块汉代祠堂顶部画像石

徐州铜山洪楼出土两块汉代祠堂画像石,发掘于1956年,清理前墓葬被破坏,故两石的位置不详。[30]1959年出版的考古学专刊乙种第十号《江苏徐州汉画象石》[31]一书收录了这两块石头,其一“上刻乐舞百戏,前有一人导引,后列龟戏、象戏、鱼龙拖车、转石戏和彩绸舞等”;(图5.1)其二“一角缺。亦为乐舞百戏,有虎戏、鱼戏、龟戏,中有兽形人在击鼓。”[31]10(图 5.2)

萧亢达先生分析了此二石的图像构成,并认为:

这两幅图像展现的尚不及《西京赋》所述百戏演出时表现的神仙世界盛大。但与赋中所言之《白虎鼓瑟》、《转石成雷》、《蟾蜍与龟》、《水人弄蛇》以及“含利颬颬,化为仙车;骊驾四鹿,芝盖九葩”等百戏节目相同或相近。这两幅图像反映的天上神仙世界是百戏与神仙思想的奇妙结合。[32]317

关于此石是否与“鱼龙曼衍”有关,黎国韬先生提出了不同的看法,他指出:“其中一幅刻画鱼驾车及龙驾车之场面,但鱼、龙分别位于画面上部与下部,难以找出相互间之联系;且整个画面更类似于“仙人出游”场景,比定为人间百戏图亦觉牵强,故本文不视其为基本史料;但可充当“辅助性史料”,因其有助说明汉代龙、鱼之样貌。”[4]136

信立祥先生曾详细研究过这一内容,他指出:“在东汉晚期的祠堂天井图像中,表现雷公、雨师、风伯、闪电之神等天上世界诸神的图像也是最常见的内容。”[33]175第一石中,虽然有三鱼、三龙,但均为拉车神兽,而非画面主要表现的对象。此石中,鱼拉车者为河伯出行,河伯亦头戴鱼冠,林巳奈夫将其定为“海神南海君”,[34]157-160信立祥将其定为“掌管人间降雨的神祇”。[33]175车轮为旋涡,御者为一羽人。龙拉车者,车上立有一建鼓,人物兽面,持鼓槌似在击鼓,信立祥认为其身份是“雷公”。[33]175龙车左边有人物持钩驯象,其身份“只是一个普通的驯象神人”。[33]175其左上方有一羽人,正在吹风,此为风伯。人物驯象下方,有一人肩扛一绳,绳上串有五个大鼓,信立祥认为表现了“雷神出行”。[33]175雷神左方,还有一位雨师,正在手执容器向下倒水。以上种种元素,间以图像中密布的云气,均表明此图像为鲁南、苏北地区常见的天象图,描绘了汉人想象之中天界仙人,如风伯、雨师、雷公、河伯、电母等出游之场景,与百戏无关,更与“鱼龙曼衍”无关。第二石与第一石题材类似,主体画面为三只白虎拉车,玄武为车轮,车上亦有建鼓与雷公击鼓,另有羽人骑虎、四足长脚的怪鱼、三人首虎身神怪等。此处四足长脚的怪鱼,在汉画中鲜见,大致是河伯的随从,不是鱼戏,自然也不是“比目鱼”。这一图像同样描绘天界仙人的出行场景,其内容、构图均与第一石呼应,推测其在祠堂中的位置与第一石呈对称关系。

综合前人的观点和本人的研究,此两块祠堂画像描绘的内容均是天象图,主要内容为掌管“风雨雷电”的天神出游,非人间之事,更与乐舞百戏无关。

(三)安丘董家庄东汉墓中室室顶北坡西段画像石

安丘董家庄汉墓发现于1959年,该墓规模大,结构复杂,画像内容丰富,是沂南汉墓之后汉代画像石墓的又一重要发现。其中,中室室顶北坡西段画像石是一幅重要的乐舞百戏画像。尤其是画面的左下角图像内容与沂南汉墓百戏图像接近,也被一些学者视作描绘了“鱼龙曼衍”百戏的内容。(图6)

图6 安丘董家庄东汉墓中室室顶北坡西段画像石《乐舞百戏图》

安丘县文化局、安丘县博物馆在1992年编写的《安丘董家庄汉画像石墓》一书中,对此处的核心画面有这样的描述:“左下角刻二龙衔鱼,其右又有一仙人戏龙”,[35]15随后又论述:“画面左下角的仙人戏龙图像中,龙口内衔鱼,这应是所谓的‘鱼龙曼衍’的表演。”[35]24受其影响,黎国韬将此这里的三兽形象考定为“龙”,“因其形象与沂南东汉画像石上之‘龙’基本一致,亦有角、有鳞、有翼,且整体像马。此外,戏龙者手中持杖,相当于‘引龙珠’一类道具,与沂南石上所刻相仿;而前两龙口中衔鱼,其形状亦与沂南画像石上之鱼相似,仅体形大为缩小而已。据此判断,该汉石所刻并为‘鱼龙幻化’,然其展示之具体场景则与沂南石略有不同。”[4]137

经过前文分析,我们认为这里的三例所谓的“龙”,依然是辟邪。辟邪嘴中衔鱼,鱼已经变成辅助道具。除辟邪衔鱼外,仙人戏兽的图像亦在汉画中常见。此外,图内尚可分辨倒立、弄丸、掷剑、寻幢等人物,故将其定为乐舞百戏图虽不成问题,但“鱼龙曼衍”之说实难成立。

综上,经过图像分析,以上疑似“鱼龙曼衍”的四幅图像均同文献记载相去甚远。沂南例与安丘例最初的著录者均将画面中的“辟邪”图像误以为“龙”,从而影响了对图像性质的判断;而徐州洪楼的两例,其内容均为天界神仙出行,而非百戏,更不用说是“鱼龙曼衍”了。

三、新发现的“鱼龙曼衍”图像

我们认为,“鱼龙曼衍”图像,其核心在于“舍利”“比目鱼”“黄龙”这三个核心要素的确认,在图像志中,至少应明确包含两者,加上周围环境的辅助判断支持,才能将其定为“鱼龙曼衍”百戏图像。鉴于前文已经对“比目鱼”图像进行过论述,“黄龙”图像与普通的龙亦不好区分,故其核心在于“舍利”图像的确认。这就需要我们对带有榜题的“舍利”图像进行分析,并归纳总结其图像特征。

依照现有考古材料,目前已经发现了三处共四幅带有“舍利”榜题的图像。

第一处,于1971年发现的内蒙古和林格尔壁画墓,墓主人是东汉时期的护乌桓校尉。和林格尔壁画墓内容及其丰富,可惜的是,“猞猁”榜题及其图像发现不久后即损毁,未见任何出版物上,仅有发掘人员的回忆录记载。据俞伟超先生介绍:“那些后来已经剥落的壁画虽因当时没有条件照相而无法见到照片,但李作智同志于1973年根据记忆所作补充记录,却告诉了我们这个前室顶部本来还有青龙、白虎、玄武、东王公、西王母和舍利诸图像。”[36]68李作智在《和林(格尔)汉代壁画墓初次调查记》称:“在‘东王公’的北侧稍偏下一些的地方绘有一盘状物内放有四个圆球形的东西,在其左上方题有‘猞猁’二字。”[36]69俞伟超先生将其与同墓所发现的“仙人骑白象”图并列研究,认为这是东汉桓灵时期的重要的佛教图像。[36]然而,此处的榜题究竟是“舍利”还是“猞猁”,仅凭记忆已经无从分辨。

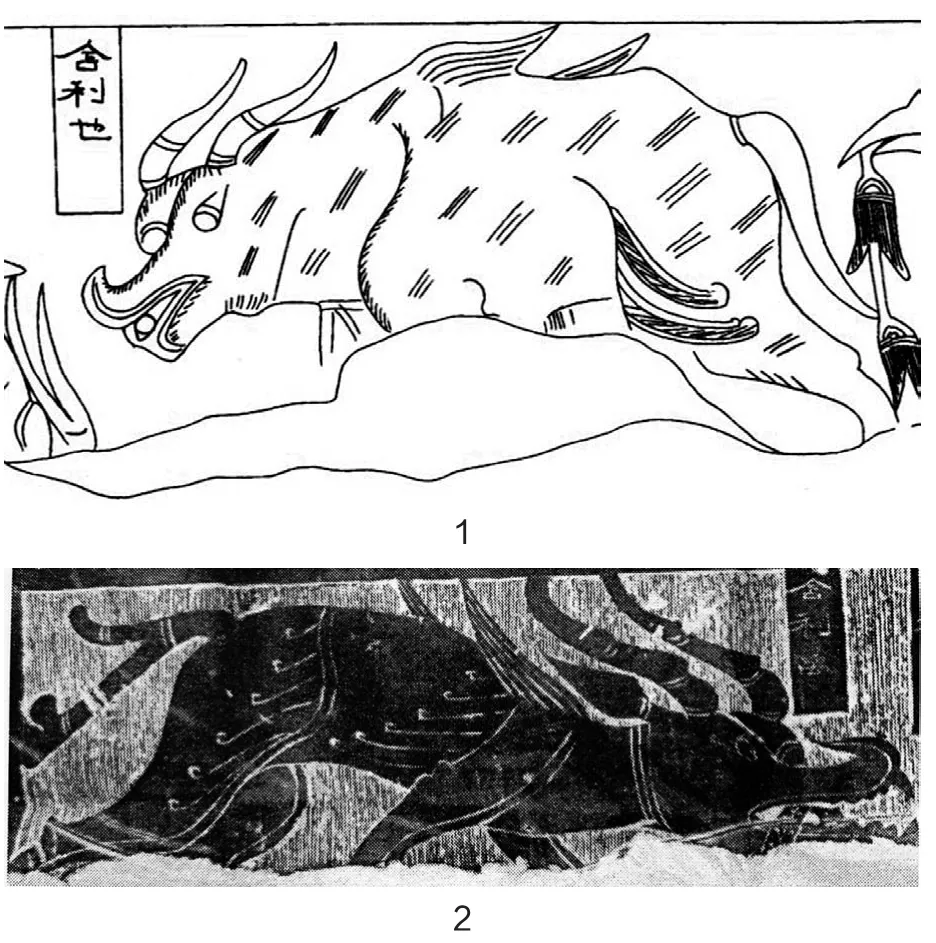

图7 西高穴村二号墓被盗画像石两例,榜题为“舍利也”2009年曹操高陵管委会征集

第二处,自2009年河南安阳西高穴村二号墓抢救性发掘以来,公安部门从盗墓分子手中征集到两块画像石残石。第一石,发表在《曹操高陵》官方报告中,被命名为“义人赵宣行善图画像石”[37]232“最下面一层画面,均为古代传说中的神鸟、神兽。最左侧的神兽已残,看不出形状。后面的神兽,口衔圆珠,双目圆睁,头顶双角,鬃毛竖起,旁边题刻‘舍利也’。”[37]232(图7.1)右侧还有“阳燧鸟”“辟邪禽也”的榜题和分别对应的神兽。第二石,曹操高陵管委会主任贾振林先生所著《文化安丰》一书披露了此石的照片[38],可以看到最底层的神兽的形象同第一石非常类似,经邢义田先生判断,第二石的铭文为“舍利禽”三字。[29]548(图7.2)

由于和林格尔壁画墓中的“猞猁”图像已毁,而俞伟超先生的研究全部基于李作智先生当年口述的准确性上,但鉴于实物已经不存,对其理解仍有存在整体偏差的可能。因此,安阳西高穴村二号墓发现的这两幅图像成为仅有的带有榜题的东汉末期的“舍利”图像,显得尤为重要。

图8 敦煌佛爷庙湾M1与M167发现的舍利图像,M1例榜题为“舍利”

图9 济宁两城山画像(拓片)

第三处,上个世纪90年代以来,敦煌佛爷庙湾西晋墓群发现有一组西晋时期的舍利图像,数量不详。据殷光明先生回忆,1991年,发掘的墨书题记画像砖墓(M1)中出土了榜题墨书“舍利”。他说:“第七层第一砖为左向舍利,第二、三砖缺损,内容不详。第四砖为右向受福。舍利1件。题名‘舍利’。又写作‘猞猁’。①殷光明先生提到“舍利”“又写作‘猞猁’”,应是受到和林格尔壁画墓的误导,实为“舍利”头顶独角,兽首高昂,粗颈巨口,身饰羽毛,四肢作奔腾状。”[39]100遗憾的是,这个墨书榜题的图片一直没有发表。近蒙河西学院李慧国先生惠赐了亲摄照片,可知其榜题位于神兽背部上方(图8.1),清晰可辨。从拍摄环境可知二砖尚在墓中,未转移至博物馆。随后发掘的多个墓葬如M167也出现了与之类似的图像(图8.2),我们以墨书题记推之,这些图像也当是舍利。

根据上述图像的细节,我们可以判断“舍利”图像的一些特征,尤其曹操墓画像石中的“舍利”图像刻画细腻,榜题明确,对我们辨识东汉画像石中的舍利图像有重要的借鉴价值。依照邢义田教授的描述,“这种动物的造型特征是头上有双角,背上有翼,有单或双尾,口吻部似龙,口中衔珠或璧。”[29]549

图10 济宁两城山画像及其“舍利”图像局部 笔者摄于济宁市博物馆

图11 济宁两城山画像中的黄龙图像局部与武梁祠屋顶画像之“黄龙”图

检阅浩如烟海的汉画图像著录成果,本文有重要发现。傅惜华《汉代画象全集二编》著录有山东“两城山画像(其二十)”,[40]原解释为“神话类神仙灵异之属”。正上方有两位人物坐立,正在观赏表演。前景中,有一只口中含珠的神兽,龙首、双角、生翼、圆腹,面左而立。(图9)神兽身下是一只舞动的龙,再下方是六名进行百戏的人物。由于该拓片漫漶不清,2019年8月,笔者经过寻访终于找到原石,并对其细节进行了拍摄,确认了其性质。(图10.1)

该石原发现于济宁县城南两城山,现收藏在济宁市博物馆。从细节上看,上方神兽刻画细致,除龙首长角,身材粗短,身上刻有鳞片外,其口衔圆珠也是一大特色,足以支持其“舍利”的身份。《西京赋》的文本中有“含利颬颬,化为仙车”,唐李贤注曰:“含利,兽名。性吐金,故曰含利。”[41]①考虑到“含”“舍”二字字形接近,“舍”或为“含”之传讹。以此推断,其口衔之物可能是钱币。从实物细节看,亦可分辨出圆珠中有一方孔,恰是一枚铜钱,图文吻合。(图10.2)在汉代画像石中,舍利多与“受福”成对出现,详见邢义田先生的研究[29]。舍利上方是两名观看表演的人物,细审之,其披散头发,双手捧于腹前,肩部生有剔地阴线刻的羽翼,应为仙人。

舍利身下有一条龙,昂首,翘尾,露齿,四肢呈奔腾状。(图11.1)武梁祠屋顶画像石中,除前文提到的“比目鱼”外,也有“黄龙”图像及榜题。其榜题为“不漉池如渔,则黄龙游于池”[24]256。(图11.2)比较这两幅图像,可知二龙姿态相似,将两城山画像的龙断为“出水遨戏于庭,炫耀日光”[11]3131的“黄龙”应无问题。“舍利”与“黄龙”口唇处,均有剔地阴刻的细线,刻其须齿。二兽身下,有六名百戏人物,两两成组,正在进行倒立、攀爬、叠罗汉等百戏表演。

综上,此画像石描绘的对象应是“鱼龙曼衍”百戏的场景,虽然此场景并不复杂,但拥有观赏者、舍利兽、黄龙、六名百戏人物,情节完整,造型准确,生动再现了史书中关于“舍利”与“黄龙”变化的细节。尤为重要的是口含珠(金钱)的“舍利”图像与“黄龙”图像的确认,是我们判定其“鱼龙曼衍”身份的关键。

结 论

本文通过对汉唐之间“鱼龙曼衍”文献的研究,还原了汉武帝至隋炀帝七百余年来,史书与文学作品对这一著名百戏品种的“历史追忆”与“知识生成”,并以此作为基础,对学术界目前认可度较高的四幅“鱼龙曼衍”图像进行了辨证。通过图像志的梳理,以及图文关系的解读,尤其是依靠“榜题”对图像的勘验,我们发现沂南汉墓中室东壁横额画像石、安丘董家庄东汉墓中室室顶北坡西段画像石中的乐舞百戏图,其“龙戏”的主角均为“辟邪”,无法确认其为“鱼龙曼衍”场景。徐州铜山洪楼出土的两块汉代祠堂顶部画像石,其图像描绘的是“风伯、雨师、雷公、河伯、电母等出游”的天象图,与乐舞百戏无关,自然也非“鱼龙曼衍”。

基于西高穴村二号墓(曹操墓)两块带有榜题的汉画像石,我们确认了“舍利”图像的特征,并以此为基础,对大量汉画像石进行了排查。经过实地考察,我们最终确认现存济宁市博物馆的两城山画像中,有一石的画面同时具有观赏者、“舍利兽”“黄龙”与百戏人物,情节完整,刻画精细,其内容可与传世文献与出土汉代石刻榜题进行对读,可断为“鱼龙曼衍”百戏场景。至于学术界关注的其他问题,如“鱼龙曼衍”百戏所蕴含的宗教意义,[42]限于篇幅,本文未予深究,当另撰文论之。