《临郭恕先山水》纪年与“粉本”诸问题谳疑

王洪伟(山东工艺美术学院 人文艺术学院,山东 济南 250300)

图1(明)董其昌《临郭恕先山水》(局部),约1595年,绢本水墨,纵24.5cm,斯德哥尔摩远东古物博物馆藏

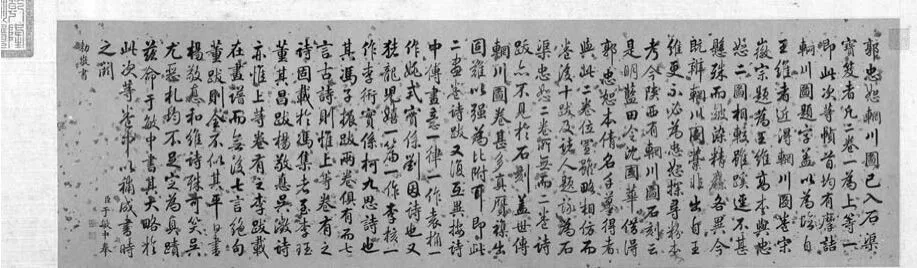

晚明画家董其昌(1555—1636)在早期画法变革中,曾广泛地搜求过王维《江山雪霁图》及其南宗“嫡子”郭忠恕《摹王维辋川图》等作品,试图通过对这些画作的临仿来探寻唐宋时期雪景画法之要义。①初步判断,无论是宋传《辋川图》,还是晚明流传的郭忠恕《摹王维辋川图》“周生本”“高氏本”,所描绘的季节景色均有可能为雪景意象,参见王洪伟《宋传〈辋川图〉及郭忠恕临本所绘景色考》[J].中国国家博物馆馆刊.2013(11)现藏瑞典斯德哥尔摩远东古物博物馆(Museum of Far Eastern Antiquities,Stockholm)《临郭恕先山水》(图 1)一作,就是董其昌早期画法创变阶段一件有针对性的临仿作品。作品名称应是今人依据画上题跋:“临郭恕先画粉本”一语提炼而得,亦有将之称作《临郭忠恕山水》或《临郭忠恕粉本》者。迄今为止,除了美国学者吴纳逊(Nelson Wu)、高居翰(James Cahill)和台湾学者石守谦等为数不多的几人略有涉及外,这件作品还没有受到学界更为深入的关注与研究。之前举办的数次董其昌艺术大展和出版的大部分作品集,也基本没有关于这件作品较为完整的信息。②《临郭恕先山水》图版最早见于瑞典艺术史学者喜龙仁(Osvald Siren)上世纪50年代编著的七卷本Chinese Painting: Leading Masters and Principles;日本出版的《文人画萃编》卷五(1970)收录此作。《临郭恕先山水》一作值得深入研究。这件作品关系到董其昌对晚明时期冠名郭忠恕《摹王维辋川图》几个传本的鉴藏经历与临仿形式,是探究其早期风格画法创变重要的作品基础。在此作真伪尚无疑义的前提下,本文重点关注其创作时间和所临“粉本”两个具体问题。

一

先简要介绍一下之前学界对《临郭恕先山水》的一些观点。1970年,吴纳逊在台北故宫博物院举办的中国画研讨会上提出,《临郭恕先山水》一作的“粉本”,应是董其昌于1595年在北京获藏的郭忠恕《摹王维辋川图》,创作时间大致为1595年至1599年之间。③Nelson Wu.The Evolution of Tung Ch`i-Ch`ang’s Landscape Style as Revealed by His Works in the Palace Museum. In Proceedings of the International Symposium of Chinese Painting 1970. 黄小峰在《董其昌的1596:〈燕吴八景图〉与晚明绘画》(载《文艺研究》2020年第6期)一文中,采纳了《临郭恕先山水》创作于1599年之前的观点。1982年,高居翰在《山外山:晚明绘画(1570—1644)》一书中专门针对吴纳逊的观点提出了不同看法。他依据画作题识“癸卯”年款将此作创作时间定为“1603年”,并进一步认为,董其昌此一山水的布局,“完全不符合王维《辋川图》卷中的任何一段局部,令人实在难以理解董其昌为何称自己的作品为‘临’本。”[1]76就《临郭恕先山水》与其“粉本”之间存在风格差异,高居翰持意见如下:此作乃是董其昌在旅次中于舟中所作,因当时手边并无郭忠恕“粉本”以资参考,所以斯德哥尔摩所藏画卷可能只是董氏凭借之前的记忆揣摩“郭忠恕版”的王维《辋川图》粉本,并以自由诠释的方式画成的。[1]76在这段论述的注引部分,高居翰还根据现藏日本小川家族《江山霁雪图》卷末董其昌题跋:“得郭忠恕《辋川》粉本”一语推测,董氏本人把自己获藏的那件《辋川图》看成是一件临摹本。相对于王维《辋川图》原作来说,《临郭恕先山水》“充其量就成了第四手仿作”。[1]76依其所说,各本顺序大致如下:王维《辋川图》(原作或第一手仿作,唐或北宋时期)——杭州高瑞南所藏郭忠恕《摹王维辋川图》(第二手仿作,南宋时期)——北京周生所藏郭忠恕《辋川招隐图》(第三手仿作,年代不详)——董其昌《临郭恕先山水》(第四手仿作)。1994年,石守谦《董其昌〈婉娈草堂图〉及其革新画风》一文也简要提及了《临郭恕先山水》(笔者按:石守谦将此作称谓《临郭忠恕粉本》)。他也认为其创作时间是“1603年”。①持此时间观点者亦有郑威,他根据画上题跋“癸卯”年款将《临郭恕先山水》定为“1603年”。根据这篇文章论述的前后关联推测,石守谦将杭州高瑞南收藏的郭忠恕《摹王维辋川图》看作其“粉本”。此外,他还判定董其昌在北京所得《辋川招隐图》为雪景山水,而杭州的“高氏本”却非雪景山水。综合而论,以上三位学者对《临郭恕先山水》创作时间和所临“粉本”等问题的看法,有相同的地方,也有分歧之处。

《临郭恕先山水》的创作时间之所以存有分歧,主要与画作上两则画家本人的题跋有关。两则题跋分别题于万历癸卯(1603)春季和秋季(以下简称“春跋”和“秋跋”,图2),处于卷尾一上一下的位置。位于下方的“春跋”著录于《容台集》之《容台别集》卷四,文云:“此余在长安苑西草堂所临郭恕先画粉本也,恨未设色与点缀小树,然布置与真本相似。癸卯春玄宰。”位于上方的“秋跋”未见于《容台集》,文云:“是岁,秋携儿子以试事,至白门大江舟中旋为拈笔,遂能竟之。以真本不在舟中,忍未能肖似耳。九月二日,玄宰重题。”两则题跋文字提供的信息内容有不少相异之处:1、创作地点不同:一为“长安苑西草堂”,一为“白门大江舟中”;2、创作状态不同:一为“临郭恕先粉本”,属于对临,一为“真本不在舟中”,属于背临;3、创作效果不同:一为“与真本相似”,只是留下了没有设色和点缀小树的遗憾,一为“忍未能肖似耳”。笔者在最初接触这两段题跋时也产生过一些误解,曾在一篇旧文中未加深思地认为题跋本身存在真伪问题。[2]事实不然,两则题跋内容并不矛盾,分别是董其昌对数年前对临和二十余日前背临两次不同创作经历的回忆与描述。两则题跋文字内容的含混,影响了现代学者对其创作时间和所临“粉本”的正确判断。

图2 (明)董其昌《临郭恕先山水》“春跋”与“秋跋”

“春跋”中的“癸卯”(1603年)年款,不是《临郭恕先山水》实际的创作时间。跋文中的“此余在长安苑西草堂所临”一语,明确排除了1603年在“白门大江舟中”所作的可能性。揆诸史实,董其昌于万历己丑(1589)六月获选翰林院庶吉士,五年后授编修,万历己亥(1599)三月,因数月前“坐失执政意”而告归松江。从1599年三月到1603年八月间,董其昌并无客居北京的确切记载。因而,若创作地点为“长安苑西草堂”的话,这件临仿作品就是几年前他担任翰林院编修期间创作的。“秋跋”中的“是岁”应与“春跋”的“癸卯”为同一年。“携儿子以试事,至白门大江舟中”,与画家当年的出行游历记载相合。万历癸卯(1603)八月间,董其昌曾走长江水路前往“白门”(南京)。两则关涉董氏1603年行迹的书画题跋可为佐证,一则是跋《李公麟山庄图》(《石渠宝笈续编》著录),文云:“《宣和画谱》称龙眠《山庄图》可以配《辋川》,世所传皆摹本,虽精工有余,恨乏天骨。今年游白下,一见此卷,始知真龙与画龙迥别,伯时自画俱用澄心堂纸,惟临摹用绢素,往见《山庄图》两本,皆绢素,不问可知其赝也,董其昌观因题,癸卯八月”[3]51;另一则是跋小楷《乐志论,行书池上篇》(《过云楼续书画记》卷二著录),其文云:“今年游白下,见褚遂良《西昇经》,结构遒好,于《黄庭像赞》外,别有笔思。以顾虎头《洛神图》易之不得,更偿之二百金,竟勒固不出。登舟作数日恶,忆念不置,然笔法尚可摹拟,遂书此论,亦十得二三耳。使《西昇经》便落予手,未必追想如此也。癸卯八月,舟次云阳。”[3]50这次旅居南京期间,董其昌曾游览城郊的栖霞山。此山以禅寺和千佛岩石刻著称,董其昌游后作有《栖霞寺五百罗汉画记》。福建莆田吴彬居士与之同游,《栖霞寺五百阿罗汉记》题跋有记:“万历癸卯秋,偕吴文仲居士游摄山,礼诸尊者,遂书此,记于乳泉亭上,史官董其昌。”[3]52

按照“秋跋”时间落款推测,董其昌在九月二日之前已回到松江,基于数日前舟中背临经历,以及同年春季题写《临郭恕先山水》这件旧作的诸多感慨,遂又题下“秋跋”,故曰“重题”。以创作地点划分,“秋跋”所说:“舟中旋为拈笔,遂能竟之”的创作成果,应属“书画船”之类的作品,是董其昌在无郭忠恕《摹王维辋川图》“粉本”的情况下的背临,因而“未能肖似”。

二

从上面的分析来看,吴纳逊提出的《临郭恕先山水》创作于1595年至1599年的时间段落,应该比较符合史实,只是略显宽泛。若想进一步落实这个问题,就得从《临郭恕先山水》所临摹的“粉本”入手。

晚明时期,传王维《辋川图》或传郭忠恕《摹王维辋川图》的画作不在少数,而且关于此类作品流传经历的记载,亦多有不同寻常之处。陈继儒《妮古录》就记载了松江徐氏《辋川图》藏本的传奇经历:“吾乡寅阳徐太常家有辋川一卷,多名跋。吴匏安题其后云:此卷后人藏漆竹筒中,以之拄门,后启视,乃《辋川图》也。余观之,即未必果出右丞,然绢素极细,却是雪景。以浮粉着树上,潇洒清韵,应宋人临本,非后人可到也。”[4]类似的经历在传王维的其他作品中亦不乏见,如《江山雪霁图》。明代祝允明《怀星堂集》(卷二五)记载:“嗟乎!魏、晋、六朝之迹,予不得而见之矣,入唐固当以《辋川》为宗祖。……迩来闻有一轴,在亲军黄君所,□者乃得捧阅。大内后宰门有丹漆巨梃一,以支北扉,不知几年矣。成化间,梃偶堕地,破,乃髹竹也。中藏卷三,其一即此(笔者按:即《江山雪霁图》)。事闻进御,重瞳一阅,明日左右请所归掌,时亲军伯父司礼侍侧,上遂以赐之。亲军云:尔图用细练,长四尺奇,前后固完,末下小正书言,曰:‘王维制’。”然而,《大观录》作者吴升却认为,这种颇具传奇色彩的流传经历,“不过好事者以讹传讹神其说以炫俗耳”。

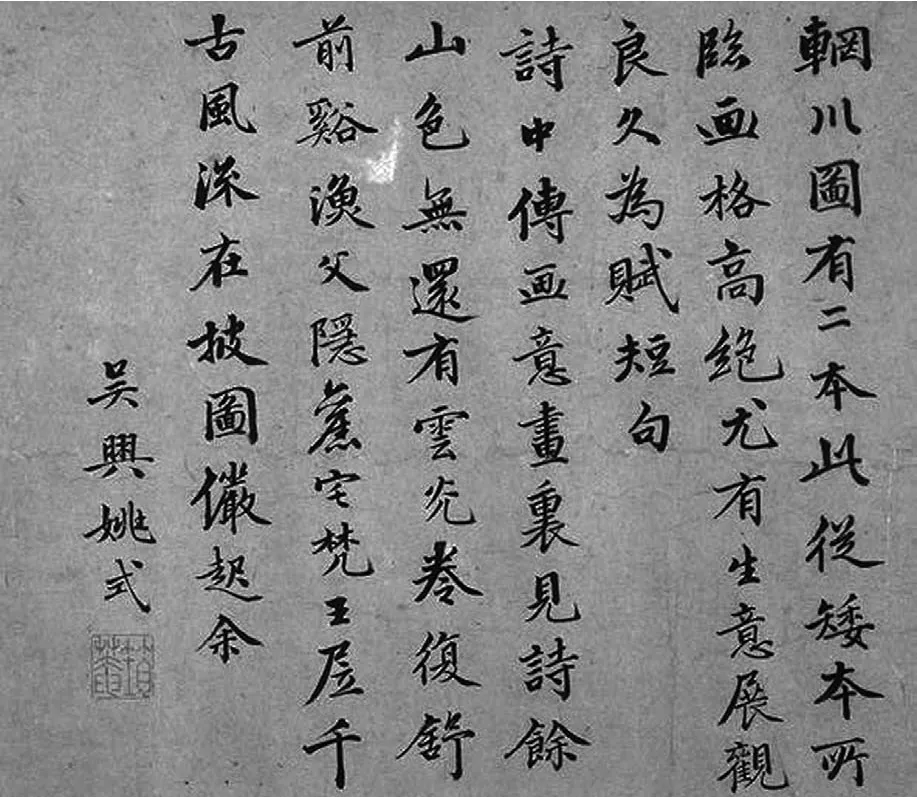

在《辋川图》诸多传本中,与董其昌有密切关系的“粉本”至少有两三件之多。目前,可确认的有北京“周生”①“周生”是否为“吴周生”的简称,待考。《画旨》记载:“(王维《弈棋图》)余见之长安高邮杨州守家,正合剑时也。忽忽三十年,又为新都吴周生所得。……恐右丞真迹,北宋犹如星凤,安能传至近代绢素如新?或后人得诗卷而拟作以配者,周生可无遗憾矣。”之藏本(笔者按:简称长安“周生本”,董其昌自己将之称作《辋川招隐图》)和杭州高瑞南之藏本(笔者按:简称杭州“高氏本”)。据《石渠宝笈》所记,清御府养心殿内藏有两幅传郭忠恕《摹王维辋川图》,按照画作质量划分,一为“上等本”,一为“次等本”。二卷卷前均有“王摩诘辋川图”六字。现藏台北故宫博物院“次等本”(图3)前隔水有清臣于敏中奉敕题跋一段,对这三件《摹王维辋川图》图式及诗跋所述甚详:“郭忠恕辋川图已入《石渠宝笈》者,凡二卷。一为上等,一即此次等。帧首均有‘(王)摩诘辋川图’题字,盖以为临自王维者。近得《辋川图》卷,宋徽宗题为王维。高本与忠恕二图相较,虽蹊径不甚悬殊,而皴染精麤各异。今既辨《辋川图》盖非出自王维,更不必为忠恕探寻粉本。考今陕西有《辋川图》石刻,云是明蓝田令沈国华借得郭忠恕本倩名手摹得者。与此二卷位置虽略相仿,而卷后十跋及诸人题咏为《石渠》忠恕二卷所无。而二卷诗跋亦不见于石刻。盖世传《辋川图》卷甚多,真赝杂出,固难以强为比附耳。即此二画卷诗跋又复互异,按:‘诗中传画意’一律,一作袁桷,一作姚式,实系刘因诗也。又‘猪龙儿嬉’一篇,一作李核,一作李衎,实系柯九思诗也。其冯子振跋两卷俱有。而七言古诗则惟上等卷有之。诗固载于冯集者,至李珏,董其昌跋,杨敬惪,吴澂诗亦惟上等卷有之。李跋载在画谱而无后七言绝句。董跋则全不似其平日书。杨敬惪和维诗殊可笑,吴尤恶札均不足定为真迹。兹命于敏中书其大略于此次等卷中,以补成书时之缺。”(图4)

图3 传(五代)郭忠恕《摹王维辋川图》(“次等本”局部),年代不详,绢本设色,纵31.75cm,台北故宫博物院藏

图4 传(五代)郭忠恕《摹王维辋川图》,(“次等本”),于敏中跋 台北故宫博物院藏

图5 传(五代)郭忠恕《摹王维辋川图》(“上等本”局部),年代不详,绢本设色,纵29.9cm,美国西雅图美术馆藏

图6 传(五代)郭忠恕《摹王维辋川图》“次等本”姚式题跋

据这段文字的描述,“上等本”上有元代袁桷“诗中传画意”一诗和李珏、董其昌等多人的题跋。元大德戊戌(1298)冬,庐陵李珏题《辋川图》有云:“河北郭忠恕奉命复本王右丞《辋川图》,与余昔在杭苕故家见者一样,前有集贤院御书印,内合同印,题摩诘本《辋川图》,后书郭忠恕奉命复本。则知为江南李后主时临本也。”李珏跋文是目前可以追溯的较早详细记录郭忠恕《摹王维辋川图》的文献。之前,南宋洪迈《容斋随笔》只论及唐王维《辋川图》绢本流传,以及李吉父子收藏等问题。[5]李日华《味水轩日记》万历三十七年(1609)五月十二日条下记载:“访高瑞南子麟南,出其所藏郭忠恕复写摩诘《辋川图》,上有内合同印,元人袁桷跋。又有庐陵李珏字元晖者叙述本末,云是忠恕奉江南李后主命复写者。卷长三丈,树石极精微,山有钩砍,略用笔,滃淡,所谓松针石脉,别有异趣”。[6]21由此推测,“上等本”应为晚明时期最负盛名的杭州“高氏本”无疑。此卷现藏于美国西雅图美术馆(图5)。于敏中题跋没有交代蓝田令沈国华所借“郭忠恕本”来自何处,石刻本所录十跋及诸人题咏与“上等本”“次等本”皆不同。现存郭士元1617年《辋川图》石刻母本,是否出自杭州高瑞南所藏郭忠恕《摹王维辋川图》这件“上等本”,还有待进一步确定。日本学者古原宏伸在谈及这个问题时提出,《辋川图》石刻本是董其昌所见过的一幅难得的王维画作,而现存的石刻本临摹的是比董其昌所见到的画质更劣的摹本。由于石刻的特性所致,《辋川图》拓本尽是点与线,即“乃极细谨”的表现手法。

于敏中题跋中有一个值得注意的细节,文中所说“高本与忠恕二图相较”一语中的“高本”,很容易被误解为是杭州高瑞南藏本的简称。其实不然,“高本”是世传《辋川图》“高纸本”的简称。北宋黄庭坚《题辋川图》记载:“王摩诘自作《辋川图》,笔墨可谓造微入妙。然世有两本,一本用矮纸,一本用高纸。意皆出摩诘不疑。临摹得人,犹可见其得意于林泉之仿佛。”[7]养心殿所藏两本《摹王维辋川图》皆出自“矮本”(图6)。日本圣福寺所藏《摹王维辋川图》是否出自“高本”,今后可进一步探讨。它与西雅图美术馆所藏《摹王维辋川图》画面景致与楼阁布局“不甚悬殊”,但“皴染精麤各异”。圣福寺藏本山头石青敷染较为浓重,而西雅图藏本以淡石青色为主。舟中主人也有“红衣”和“白衣”之分。

董其昌早在万历丁丑(1577)三、四月左右就开始学习绘画,但真正重视临仿所藏古人画作的行为始于翰林院初期的1592年前后,并且有明确的现实原因。他曾在一件临仿旧作上专门论及这个问题:“此余壬辰、癸巳为庶常请告归,家居多暇,与顾中舍、宋太学借画临仿之笔,所谓‘粉本’用贮奚囊者,不下数十幅,遣散渐尽,止存此耳。自是蓄画,颇多临摹。”①(明)董其昌.容台集(M)//邵海清,点校.杭州:西泠印社出版社,2012:691—692.“奚囊”之本意指贮诗之袋,其典出自《全唐书》(卷七百八十):“(李贺)每旦日出,与诸公游,未尝得题,然后为诗,如他人思量牵合,以及程限为意。恒从小奚奴骑距驴,背一古破锦囊,遇有所得,即书投囊中。”董其昌的“奚囊”,特指贮画之袋。顾中舍即顾正谊,宋太学即宋旭。顾、宋二人是董其昌早年学画时期重要的引导者。从万历壬辰(1592)或癸巳(1593)之后,董其昌开始重视对传世古画的搜集与临仿。接下来,我们要进一步落实《临郭恕先山水》的“粉本”。根据“春跋”所记,董其昌在长安苑西草堂创作《临郭恕先山水》时,应有一件郭忠恕《摹王维辋川图》在其案头,不是仅凭记忆的背临。从董其昌的收藏经历推测,此一“粉本”最有可能是他在北京期间收藏的《辋川招隐图》(即“周生本”)。董其昌获藏“周生本”的时间,大致在1595年十月既望之前。此一判断的确切史料依据是董其昌《江山雪霁图》题跋。万历乙未(1595)年上半年,董其昌从朱雪蕉那里听闻杭州冯梦祯收藏了《江山雪霁图》,随即就给冯氏写了一封信欲求借观。同年七月十三日,冯梦祯在日记说:“得董玄宰书,借王维卷阅,亦高兴矣。”[8]随后,他派人将《江山雪霁图》带给董其昌。不久,冯梦祯又专门致信董其昌请其作跋,信中有云:“《王右丞雪霁卷》久在斋阁。想足下已得其神情。益助出蓝之色。乞借重一跋见返”,显然其用意是想借董其昌这位画坛鉴别“巨眼”之威信来提高自家藏品的身价。万历乙未(1595)十月十五日晚,董其昌在北京寓所秉烛为《江山雪霁图》题写了一段备受后世关注的长跋。此跋现附于日本小川家族所藏《江山霁雪图》一作卷末,跋文内容亦见载于《容台集》。虽然,有学者指出,日本的《江山霁雪图》并非董其昌当年寓目的《江山雪霁图》,但基本没有否认卷末董跋的真实性。②徐邦达认为,《江山霁雪图》是冯梦祯之子冯权奇请朱肖海作的伪,但卷末董其昌、冯梦祯和朱之蕃的三份跋文是从《江山雪霁图》上裁割下来重装的。徐邦达.所谓王维《江山霁雪图》原底、后摹本合考[J].社会科学战线,1980(3)。这段题跋在董其昌的艺术生涯中极为重要,是他多年搜寻王维画作、探究其画法的阶段性小结。跋文有这样一段记载:“画家右丞如书家右军,世不多见。余昔年于嘉兴项太学元汴所见《雪江图》,都不皴擦,但有轮廓耳。及世所传摹本,若王叔明《剑阁图》,笔法类李中舍,疑非右丞画格。又余至长安,得赵大年临右丞《湖庄清夏图》亦不细皴,稍似项氏所藏《雪江图》,而窃意其未尽右丞之致。盖大家神品,必于皴法有奇,大年虽俊爽,不耐多皴,遂为无笔,此得右丞一体者也。最后得郭忠恕《辋川图》粉本,乃极细谨。相传真本在武林,既称摹写,当不甚远,然余所见者皆庸史本,故不足以定其画法矣。”[9]692-693跋文提及的“郭忠恕《辋川图》粉本”,应是董其昌不久前获得的《辋川招隐图》。《画禅室随笔》有记“《辋川招隐图》为郭恕先笔,余得之长安周生”。[10]153从画法角度比较,《临郭恕先山水》的皴法与董其昌评价“周生本”时所用“极细谨”一语相合。在获藏“周生本”之前,董其昌于万历癸巳(1593)还获得过传郭恕先《溪山行旅图》。《画旨》记载:“郭忠恕《溪山行旅图》,余得之长安,馆师韩宗伯见而奇之,谓此图如沧海沉珠,荆山韫玉,卞和一出,真足绝凡,余每探服斯言。”[9]682韩宗伯即韩世能,是董其昌翰林院庶吉士期间的馆师,平生有书画癖,赏鉴独具慧眼,他对《溪山行旅图》评价很高。董其昌也曾以之为“粉本”创作过一件小幅画作,但此件“粉本”并非“辋川”之类的作品,而且临仿时间也迟至万历乙巳(1605)春,在此可以排除是《临郭恕先山水》的可能性。

在题写《江山雪霁图》的时候,董其昌还没有机缘观赏杭州高瑞南所藏《摹王维辋川图》,但其内心早已为之魂牵梦系,诚如所云:“余在京师,往来于怀,至形梦寐”。[9]697在他看来,“周生本”应出自杭州高瑞南藏本,“既称摹写,当不甚远”。据史料记载,董其昌有两次观览“高氏本”的经历。第一次是万历丙申(1596)七月二十八日,他路经杭州时有幸观赏了高瑞南收藏的郭忠恕《摹王维辋川图》。李日华《味水轩日记》收录了董氏本人的一段描述与评价:“万历丙申秋,奉旨持节封吉番,道出武林,获观高濂所藏郭忠恕摹右丞《辋川图》。其画法,尚沿晋、宋风规,有钩染,而无皴笔。所谓云峰石迹,迥绝天机,笔意纵横,参乎造化,古人评维画,无一字虚设矣。”[6]230另有学者根据《容台集》所记“先是余过嘉兴,观项氏所藏晋卿《瀛山图》。至武林,观高氏所藏郭恕先《辋川图》。二卷皆天下传诵,北宋名迹,以视此卷,不无退舍。盖《瀛山图》笔细谨而无澹荡之致,《辋川》多不皴,唯有钩染,犹是南宋人手迹。”[9]697这段话认为,董其昌在亲自寓目高瑞南所藏郭忠恕《摹王维辋川图》后,并不觉得此图如传闻中的那么好,因而有“人须自具法眼,勿随人耳食也”之叹。时隔一年,万历丁酉(1597)九月左右,董其昌结束典试江西科考任务后专程绕道杭州,再次观赏了高瑞南所藏《摹王维辋川图》,“宿其斋中,信宿得尽发而品题之”。当第二次见到“高氏本”后,董其昌将它与高瑞南的另外一件藏品《隋开皇刻王羲之兰亭诗序卷》并置“第一”。这足以说明“高氏本”的品质不低。

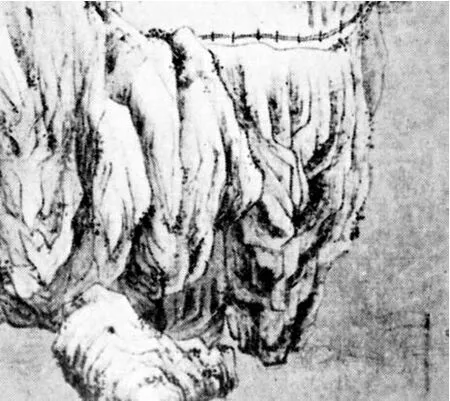

杭州“高氏本”属于有钩染、少皴笔的青绿设色风格,长安“周生本”是皴法细谨的非设色雪景风格。因为董其昌在北京获藏《辋川招隐图》后不久又在吴门看到郭熙《摹王维辋川图》,有“乃易雪景为设色矣”[10]153的描述。据此推测,“周生本”是一件具有明显雪景意象的非设色之作。现存《临郭恕先山水》的风格,应保存了所临“周生本”的皴法细谨的本色面貌。在观赏“高氏本”后,董其昌对世传《摹王维辋川图》设色风格有了更多的实物经验,而此时《临郭恕先山水》应已完成,1603年所题“春跋”有“恨未设色”之遗憾,可由此得解。基于此,《临郭恕先山水》创作时间的下限,就可以被确定在1596年七月二十八日,董其昌第一次观览“高氏本”之前。当然,除了设色与水墨之别外,“高氏本”与“周生本”画面景致与山石结构应该有很多近似性。毕竟,董其昌在两次观阅“高氏本”之后,并没有发表任何否定之前所说的“周生本”之“真本在武林,既称摹写,当不甚远”的观点。在“周生本”难觅踪迹的今天,《临郭恕先山水》山石积叠形态,从现存《摹王维辋川图》诸摹本中都能找到可类比的一些原型。(图7、图8)

图7 (明)董其昌《临郭恕先山水》层叠而上的山石与林木局部

图8 传(五代)郭忠恕《摹王维辋川图》(“次等本”)层叠而上的山石与林木局部

创作时间下限可依据文献记载作出推理,那么,《临郭恕先山水》创作时间上限又如何来确定呢?这就要从它对《江山霁雪图》风格手法是否作过借鉴入手。现存日本小川家族所藏《江山霁雪图》一作,与董其昌当年借观的《江山雪霁图》是否为同一件作品,曾遭到现代学者的质疑与否认。[11]但此作对董其昌画法变革的借鉴价值亦受到很多重视,石守谦曾以现存《江山霁雪图》来追溯董其昌新颖画法的来源,[12]笔者就《江山雪霁图》与《江山霁雪图》之关系,以及它们对董其昌画法之影响也有专门的讨论。[13]就观感而言,《临郭恕先山水》已经显现出董其昌新颖画法的基本雏形。按照石守谦的分析,董其昌创造的直笔皴法与《江山霁雪图》有密切关系:山石刻画所运用的避免交叉编结的直线皴笔,由岩块分面边缘处的密浓,逐渐过渡到较为疏淡,最终消失而形成具有强烈反光的空虚边缘,而隔邻的另一片岩面则由此未着笔墨的边缘起,再开始另一个由浓密转疏淡的渐层变化,如此往复,形成一种平行积叠的山石形态。这种变化基本上皆依赖单纯的直笔重复运作而成,叠合的时候几乎只追求平面的效果,其中虽有疏密之分,但却刻意地避免造成皴线的交叉纠结。这种直笔皴法在《临郭恕先山水》中亦有明显的运用,只是在运笔和动势特征上还达不到《婉娈草堂图》(1597)等作品的成熟度。《江山霁雪图》中段山岩积叠之造型,也以近乎移植的方式运用于《临郭恕先山水》山体塑造(图9、图10)。两件作品尾声部分的平远山水景致,亦有可比之处。董其昌获藏“周生本”先于借阅冯梦祯《江山雪霁图》,但从局部风格的近似性可以推断,创作《临郭恕先山水》时,《江山雪霁图》已经从冯梦祯处借得。《江山雪霁图》从1595年下半年到1596年七月,一直在董其昌手中,时间长达九个月。此间,董其昌对《江山雪霁图》的风格画法心摹手追,孜孜以求。他在苑西草堂临仿郭忠恕《摹王维辋川图》“粉本”时,对在其案头的《江山雪霁图》一定作了综合性参考。创作于万历丙申(1596)四月的《燕吴八景图》,不失为一份旁证,其中多幅作品局部与《临郭恕先山水》有可比性。第六开《九峰招隐图》(图11)的细谨皴法、贝壳形山石,都能为《临郭恕先山水》创作时间提供一点风格画法方面的有效佐证。

图9 传(唐)王维《江山霁雪图》(局部),年代不详,绢本水墨,纵28.4厘米,日本京都小川家族藏

图10 (明)董其昌《临郭恕先山水》(局部)

图11 (明)董其昌《燕吴八景图》(第六开局部),1596年,绢本水墨,上海博物馆藏

在此,笔者提出一个今后可继续探究的问题。美国弗利尔美术馆藏有一件《摹王维辋川图》(图12),学界最初依据卷末题跋名款将其作者定为元代画家王蒙。然而,其实际作者应是晚明寓居松江的画家宋旭。上世纪80年代初,高居翰结合旧金山美术馆所藏存有宋旭名款的另一件《摹王维辋川图》(1574)提出,弗利尔的藏本亦为宋旭所作,问世时间比旧金山藏本要早上几年,可能也是旧金山藏本之“粉本”。弗利尔藏本上的宋旭原款被割去后补以元代画家王蒙伪款,伪造原因不难理解,即“王蒙的声明远比宋旭显赫,以他为名,作品的身价也会高上几倍——这种移花接木的手法,是不诚实画商惯用的伎俩。”[1]49-50近年来,有研究者仍然依据卷末名款将其归于王蒙名下并发表专题研究。[14]据笔者观察,弗利尔藏本虽然与王蒙繁密细腻的画风很近似,但若将之与王蒙《太白山图》横卷相比较,二者之间的风格差异却是一目了然。弗利尔藏本的山石皴法,较之王蒙颇具代表性的短小屈曲的解索皴更显直长笔势,画面云雾大片留白意象在王蒙的画作中很少见,林木排列相对而言也较为整饬。因而,高居翰将其作者订正为“宋旭”,应无太大问题。再有,宋旭也是将王维“发僧”之生存方式及“辋川”意象最早引入松江地区的开拓者。此前,这种崇尚风气在苏州画坛颇为兴盛。联系宋旭与董其昌密切的交游关系,万历壬辰(1592)、癸巳(1593)几年间,董其昌居家时期经常从宋旭家里“借画临仿”,所借画作亦不排除有宋旭本人作品的可能。弗利尔美术馆宋旭《摹王维辋川图》风格与“周生本”近似,都属“极细谨”之类,这或对董其昌《临郭恕先山水》风格画法存有先期影响。总体上看,《临郭恕先山水》的“粉本”也不能完全局限于“周生本”单独一件作品,应是带有一定的综合性。画卷主峰左侧的联排空穴形状山石应取自另外一些作品,也是后来创作《烟江叠嶂图》(1604)时运用的典型手法。

结 语

图12 (明) 宋旭 《摹王维辋川图》(局部),约1570年代初期,绢本设色,纵30cm,美国弗利尔美术馆藏

经过以上诸多分析推论,《临郭恕先山水》是董其昌1595年下半年到1596年七月居京期间,对自己收藏的郭忠恕《辋川招隐图》的临仿,并综合借鉴了《江山雪霁图》等另外一些作品的风格手法。晚明时期流传的郭忠恕《摹王维辋川图》,在董其昌早期画法创变过程中起到重要的借鉴价值。他一生究竟对郭氏摹本有过多少次临仿,已不能确切考证与统计,但反复性的临仿行为确实一直持续到其晚年。现藏南京博物院《仿郭恕先山水》(1625)一作,是董其昌七十一岁的临仿作品。据“舟行东光道写此”跋语可知,此作与1603年在白门大江中背临之作一样,也是一件“书画船”性质的作品。这次背临之作有原作“设色布景,实为奇绝”之特色。不同点在于,此作是一件立轴作品,与之前的横卷形制不同。《画旨》有记:“辋川粉本,行世者横卷耳,余以卷中诸景,收为长轴”,[9]681说明董其昌确实有将横卷辋川粉本改作长轴之举。关于董其昌数十年诗辋川、画辋川的心理动机,从如下一段感悟陈述中可以推想:“王摩诘十九赋《桃源行》,潘安仁三十作《闲居赋》,孔彰今年三十为《招隐诗》,志在林泉,声出金石,其诗则取材于选,程格于唐,淹有摩诘、安仁之长,而若置身于辋川庄河阳别业以终老,无朝市慕者,虽年三十,而摩诘、安仁晚岁崎岖涉世,赋白首同所归,安得舍尘网之句,蚤分迷悟矣。惟是词之品虽悬画师之习,犹在其山水长卷,不免乞灵于右丞,然又出入荆、关,规模董、巨,细密而不伤骨,奔放而不伤韵,似未以辋川为竟者。”[9]708-709