肝脏类器官的研究及应用进展

肖金平, 曹云娣, 李程, 孙志坚

浙江科途医学科技有限公司, 浙江 湖州 313000

类器官(organoids)是一种通过体外模拟器官微环境,由干细胞或其衍生而来的各种类型细胞经三维(3-dimensional,3D)培养形成的器官特异性细胞集合[1]。作为体外形成的一种3D细胞簇,类器官不仅具有自我更新和自我组织的能力,并且能够重现器官的体内功能[2-3]。近年来,类器官培养技术取得了重大进展,其中已报道的包括胰腺[4]、肠[5]、胃[6]、肺[7]和前列腺[8]等多种类器官的构建及应用,不仅在体外可连续传代,而且能保持相对稳定的遗传学特征和表型[9]。

不同病因所致的肝病死亡已成为全球疾病死亡的主要原因之一,由于肝细胞在体外培养的增殖能力有限[10];同时,细胞株、细胞系、小鼠等构建的肝脏疾病模型在遗传代谢机制上和人具有较大差异,使其研究结果较难向临床转化;在体外肝细胞分子机制和药物疗效的研究中通常采用二维(2D)培养的肝细胞作为研究模型,但2D单层培养环境容易迫使肝细胞适应塑料表面环境,进而影响肝细胞的重要代谢途径,引起细胞骨架变化,使其失去细胞极性和酶活性,同时无法再现体内肝细胞的结构、生理和功能特征[11-12]。而3D培养技术摆脱了上述条件的限制,在肝细胞疾病建模、肝脏移植及药物发现等方面具有较大的应用前景。

1 肝脏类器官技术的发展

长久以来,体外长期培养和扩增人源肝细胞一直是制约肝脏疾病基础和临床转化研究的瓶颈[10-13]。目前人源肝脏类器官可由永生化细胞系、干细胞及肝脏原代细胞等多种来源的细胞,在体外通过悬浮球体培养、基质胶、支架等构建。本文着重对干细胞、成纤维细胞转分化和肝脏原代细胞此三种细胞来源的肝脏类器官进展进行探讨。

1.1 干细胞来源的肝脏类器官

干细胞是一种具有多种分化潜能的细胞群,是机体组织、器官再生的基础[14]。干细胞来源的肝脏类器官主要由两种类型的干细胞产生:胚胎干细胞(embryonic stem cell, ES细胞)和诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSC)。

研究发现,通过诱导小鼠或人的ES细胞可定向分化形成类肝细胞,其分化效率高达70%~80%[15]。据报道,通过ES细胞分化形成的类肝细胞具有上皮细胞样形态,能够实现糖原积累、分泌肝脏功能蛋白ALBUMIN、转运ICG等肝功能,部分具有CYP450酶活性[16-17]。该来源的类肝细胞可用于HCV病毒感染,且可整合至CCL4诱导、Fah缺陷、DPP4缺陷的小鼠肝损伤模型中[18-19]。ES细胞虽然经过诱导后能获得CYP450酶的一些特定的肝脏功能,但在药物代谢能力方面与原代肝脏细胞却相差很大,需要改进分化或培养条件才能达到研究所需要求,且该类细胞分化后一般会混杂未分化的细胞,很容易在移植时形成畸胎瘤,同时在异体细胞移植时易存在免疫排斥等问题[15, 20-21]。

iPSC来源的肝脏类器官主要通过逐步诱导分化的方式形成。研究发现利用特异性过表达转录因子对小鼠/人成体细胞诱导后利用重编程技术形成的iPSC细胞也具有上皮样细胞形态,能够实现糖原积累、分泌肝脏功能蛋白ALBUMIN及吸收ICG等功能[22-23]。但2011年,有研究者将iPSC通过诱导分化形成数量较多的类肝实质细胞移植入由二甲基亚硝胺(dimethylnitrosamine,DMN)诱导的肝纤维化小鼠体内后,其整合效率仅为8%~15%,且移植后的小鼠体内含人ALBUMIN的浓度极低,表明通过此诱导方法形成的类肝实质细胞中大部分肝细胞并不具有成熟的肝功能[24]。随后,Takebe等[25]于2013年将iPSC来源诱导的肝细胞和人静脉内皮细胞及间充干细胞于基质胶平板上共培养后形成了类似于肝芽组织的聚合物,该3D聚合物成为了最初由iPSC源性肝细胞类器官雏形。自此经过不断优化和改进,通过将iPSC逐步诱导形成终末内胚层,然后到前祖细胞,最后形成肝细胞后。Ogawa等[26]通过加入维甲酸、成纤维细胞生长因子10、活化素A等诱导iPSC向胆管细胞类器官分化。Sampaziotis等[27]通过添加抑瘤素M、肝细胞生长因子等使其向肝细胞类器官分化。2017年Wu等[28]通过向iPSC来源的类器官经典培养基中添加25%的MTeSR(主要成分为维生素C、成纤维细胞生长因子2等)使其向内胚层及小部分中胚层分化,实现了肝细胞样细胞和胆管细胞样细胞的共分化,并在最后培养阶段加入胆固醇混合物显著促进了肝-胆类器官的形成与成熟。

然而,多能干细胞在培养过程中需要添加多种生长因子进行诱导分化形成肝脏类器官和促进该类器官成熟,该过程耗时较长,且存在成本较高、诱导和培养过程中容易因人为因素造成前后形成的肝脏类器官结构不一致等问题。同时,人们发现多能干细胞形成的类器官在培养过程中存在生长停滞、组织特征表现异常的问题,使其在生物医学领域的应用受到了限制[29-30]。2020年Jeremy等[31]通过基因调控网络(gene regulatory networks,GRN)系统技术和CRISPR技术在体外17 d内即可构建出具有血液系统和4种主要细胞类型(包括肝细胞、胆管细胞、内皮细胞和星状细胞群)的人肝脏类器官,且该类器官在能量储存、化学物质转运、脂肪积累、酶的活性及蛋白质产生方面与成年人体肝脏功能较为接近,但研究人员指出该方法形成的类器官并不能反映肝功能的所有特性,如CYP2C19活性和尿素合成。

1.2 成纤维细胞转分化形成的肝脏类器官

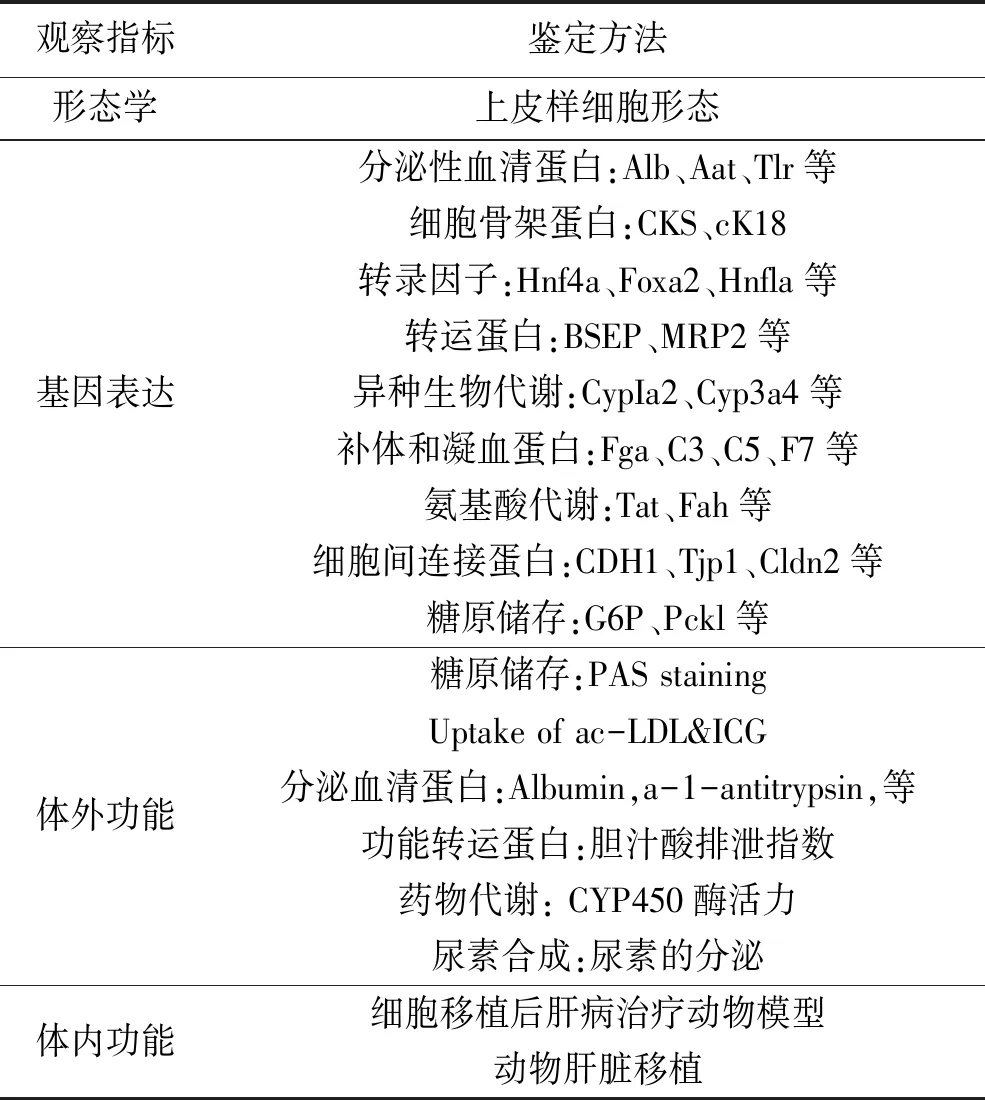

转分化是由一种已分化的细胞类型转化为另一种已分化细胞类型的过程,通过此技术诱导形成的细胞一般具有较为成熟的状态和特定个体的功能,其方法主要包括生长因子诱导、抑制剂处理、转录因子诱导等。已有研究证实可利用小鼠成纤维细胞成功转化为其他类型细胞,而人们普遍认为人类细胞对谱系重新编程具有抗性[32]。2011年Wernig实验室首次利用与诱导小鼠神经细胞不同的转录因子共同作用于人的胚胎成纤维细胞和新生儿成纤维细胞,经过转分化技术成功获得了人的神经细胞(iN细胞),但其效率较低,且iN细胞的跨膜电位突触响应能力和去极化水平均较弱,表明形成的神经细胞并不属于成熟神经细胞[33]。2014年惠利健团队[34]采用过表达FOXA3、HNFlA和HNF4A 3种转录因子能在14 d内诱导人成纤维细胞(早期)转分化为稳定的无增殖能力的肝实质细胞类似细胞(hiHep细胞),并利用过表达SV40 large T antige的HFFl细胞可获得增殖性hiHepLT细胞,获得的细胞不仅具有和肝实质细胞相似的基因表达谱,还具有分泌血清白蛋白、积累肝糖原、代谢异源物质等肝细胞功能(肝细胞功能鉴定标准见表1),且将其植入肝损伤小鼠肝脏后发现,该细胞不仅可整合至小鼠肝脏内,还能达到治疗肝损伤的功效,首次证实了转分化形成的细胞可在体内发挥功能。

表1 肝细胞功能的鉴定方法[35]Table 1 Identification criteria of liver cell quality

1.3 肿瘤组织来源的类器官

新鲜分离或组织保存液保存的原代肝组织可用于培养人肝脏类器官,培养的主要方法是通过筛选肝组织中的LGR5+细胞,然后在主要含有R-spondin、内皮细胞生长因子、肝细胞生长因子、烟酰胺和成纤维生长因子10的肝脏类器官培养基中进行培养[36]。随着研究的不断更新,通过加入CAMP信号通路激动剂FSK和TGFβ受体抑制剂A8301对培养基进行改良后,可提高肝癌类器官的扩增效率[37]。自2017年日本Takahiro Ochiya团队通过向培养中添加TGFβ抑制剂、GSK3抑制剂和ROCK抑制剂的方法,将小鼠成熟肝实质细胞成功去分化形成能在体外长期培养的肝前体细胞后,鄢和新团队[38]于2018年通过人肝实质细胞去分化形成了在体外扩增的肝脏干细胞,实现了原代肝细胞的扩增和逆转,成为肝病研制新细胞源。同年,惠利健团队通过对培养条件优化,利用去除培养基中的Rspo1、Noggin和 forskolin成分,并加入Wnt3a等因子的方法,于2D培养技术下实现肝细胞扩增,再利用3D培养技术经诱导再分化成功构建出具有成熟肝细胞功能的肝细胞,且在体外能扩增至3~4代,在5% O2条件下可扩增至少8代,同时将其转移至肝衰竭小鼠体内发现,扩增的肝细胞与原代肝实质细胞具有类似的治疗肝衰竭小鼠的作用,其中超过70%小鼠存活,而设置的对照组小鼠全部死亡[39]。

2018年Hans Clevers团队通过将组织消化的时间由1 h延长至2~5 h或12 h,结果达到了降低非肿瘤细胞数量的目的,并通过改变组织的起始培养条件,使用去除了经典培养基[37]中的R-spondin-1、Noggin和Wnt3a,添加了地塞米松和Rhokinase抑制剂后,成功构建了8例不同原发性肝癌(primary liver cancer,PLC)患者的人PLC衍生类器官。经检测后发现,PLC衍生类器官不仅具有原组织结构和基因表达,且在相同的培养条件下不同的肿瘤组织和亚型亦能长期在体外扩增培养。同时,移植实验结果表明PLC衍生的类器官在体内具有致瘤性,并保留了其组织学特征和转移特性,可用于生物标志物鉴定和药物筛选试验[40]。2019年Liang等[41]研究发现人源肝癌类器官在同种培养基中长期培养后,可用于区分不同肿瘤组织及亚型,且能保留源组织的组织结构、基因图谱等。研究发现,原代组织来源的肝脏类器官与干细胞分化和成纤维细胞转分化诱导形成的类器官相比,在体外长期培养过程中拷贝数或其他基因组结构的变异机率较低,能够更好地反应和稳定维持原样本的遗传特性,在类器官的培养中可能更有优势[36]。

2 肝癌类器官的应用研究

2.1 肝脏相关疾病模型的构建

类器官可用于研究疾病的稳态、发展和作用机制,能够在疾病的诊断、治疗方面提供新方法。目前,已成功构建了不同种类肝脏疾病模型,为肝脏类疾病发生的分子机制和治疗方法提供了有效的研究平台。

iPSC来源的肝脏类器官可用于模拟 Alagille综合症(alagille syndrome,ALGS)、囊肿性纤维化(cystic fibrosis,CF)和传染性疾病三种肝脏疾病类型[42-46]。Alagille综合症是一种常染色体显性多系统疾病,伴有JAG1或NOTCH2突变,其主要特征之一是胆管异常引起的肝损伤[3,47-48]。CF是由囊性纤维化跨膜电导调节因子基因突变引起的疾病,可引发肝脏内的小胆管堵塞。2015年Lorent等[42]采用bioliatresone作用于鼠胆管细胞类器官后,发现类器官出现管腔变窄、细胞结构被破坏等现象,证实bioliatresone可导致胆道闭锁,同时该类器官可用于构建胆道闭锁先天性肝脏类疾病模型。iPSC诱导后分化为胆管细胞,置于3D培养条件下,可形成具有胆管标志物表达和体内相似的胆管功能的胆管类器官,与实验对照组相比,ALGS患者的iPSC形成的类器官具有肝脏受损后的自我组装和再生能力[43]。从CF患者的iPSCs中产生的类器官具有CF的典型特征,如CFTR蛋白错折叠、氯离子通道和胆管细胞功能障碍[26-27,44]。Baktash等[45]利用HCV感染肝癌类器官,构建出的HCV疾病模型不仅可表达HCV定位相关因子,且可对其作用机制进行研究。此外可利用重编程技术,将不同类型疾病相关基因的突变导入至正常类器官中,为肿瘤病因及发病机理研究提供良好的人源肿瘤类器官模型[46]。

体外培养人原代肝细胞形成的类器官与体内肝脏的疾病状态最为相似[49]。以α1-抗胰蛋白酶缺乏症(alphal-antitrypsin deficiency, AATD)为例,该遗传性疾病的特征是ALAT蛋白折叠异常。研究发现,从AATD患者原代人肝细胞形成的肝脏类器官可以模拟体内肝脏病理状态,形成的类器官表现出ALAT蛋白聚集和内质网应激、细胞凋亡数增加等现象[37,50]。此外,从原代人肝细胞形成的肝脏类器官也可用于高血糖、非酒精性脂肪肝等体外代谢紊乱研究,如Ouchi等[51]将培养形成的肝脏类器官置于游离脂肪酸中,发现脂质物质在类器官中存在堆积现象,且随着培养环境中脂质含量的增加,类器官脂肪变性程度不断加重,表现出纤维化和炎症反应等表型,证实该类器官可作为脂肪变性相关的代谢性疾病模型。

2.2 肝癌类器官在药物研发中的应用

在药物筛选和开发过程中,传统临床前试验主要采用细胞系培养和人源性肿瘤异种移植物(PDX)模型,其中药物研发主要依赖永生化细胞系用于高通量筛选。但肝细胞是具有高度细胞极性和异质性的细胞,其细胞极性主要表现在肝细胞功能和形态等方面,而大多数2D培养的肝细胞在培养2~3天内便失去细胞极性,导致在2D培养的细胞系模型上无法得到准确真实的实验结果。另外,细胞系在人体对药物的反应性和耐受性等方面均具有显著差异,大部分药物即使在前期通过了临床前试验,当其进入人体试验时仍以失败而告终[52-54];人源性肿瘤异种移植物(PDX)模型虽然能够模拟原代肿瘤基因组结构、组织病理学及药敏反应,但由于异种差异使其基因的表达图谱与原发灶肿瘤区别较大,肿瘤异位移植中导致肿瘤形成部位不同,同时存在建模周期长和成功率低等问题[55]。因此迫切需要能重现原发患者肿瘤生理病理且可稳定扩增的体外模型用于临床前药物开发。

肝癌类器官技术可从不同发病阶段的肝癌患者手术或活检组织中分离原代细胞,体外三维培养快速形成类器官。肝癌类器官不仅能重现原组织结构和其突变特征,而且能在体外长期培养时保持原组织的遗传稳定性,成为现有药物筛选模型的有益补充。因此,肝脏肿瘤类器官成为临床前药物筛选的有效模型。2017年Broutier等[40]揭示,不同类型的原发性肝癌的基因突变谱对于不同治疗药物的敏感性不同,如CTNNB1突变的肝细胞癌类器官对LGK974耐受,而胆管癌类器官对其较为敏感。据已有研究报告表明,通过利用植物性多空水凝胶制造形成的合成型3D支架生长细胞,其尺寸仅为100 μm,可轻松将其用于96孔板中进行高通量药物筛选和检测,该方法可产生数十至数百个特殊支架,并可将其与原始肝脏肿瘤的异质性和遗传特性结合用于肝癌药物的研发[56]。在一项药物研发实验中,研究者利用收集的2 300种药物制剂作为SPECTRUM药物文库处理来源于PSC的肝脏类器官时,结果筛选出能够降低肝脏细胞中ApoB水平的9种强心苷制剂,可用于降低家族性高胆固醇血症患者体内低蛋白胆固醇水平和心力衰竭的治疗,该研究成果有效推动了他汀类药物替代制剂的研发[29]。

2.3 肝脏类器官在器官移植中的应用

目前肝脏类器官在小鼠模型上实现的细胞移植应用研究,显示出一定的治疗效果。如Takebe等[25]研究人员通过细胞共培养的方式获得iPSC来源的类器官后,将其植入急性肝损伤的小鼠体内后,发现形成的类器官可在小鼠肝脏内迅速填充,并且小鼠的存活时间和存活率均提高。同时,将肝脏类器官植入Ⅰ型酪氨酸血症小鼠体内后,肝脏类器官亦可迅速增殖并在小鼠肝脏受损部位具有显著的填充效果[57]。另有研究发现,将肝外胆管类器官植入到不同的生物支架上,可获得相似的肝外胆管、胆囊壁的生物工程组织,并可成功修复胆囊受损小鼠胆囊壁及其胆外管损伤[58]。

此外,有研究发现通过CRISPR技术将来自于人源干细胞的肝组织转化为肝脏类器官后,将其移植入具有肝损伤的小鼠体内,发现经移植后在动物血液中能够检测到人白蛋白,并可延长小鼠寿命[31]。

3 展望

肝脏类器官在体外保留了源组织的组织学特性和基因表达特征,同时与源组织高度相似的特性使其成为细胞系及动物模型的有益补充。肝脏类器官的构建不仅解决了肝脏肿瘤研究领域中肝实质细胞无法在体外长期培养和扩增的障碍,其在疾病模型构建、药物研发和细胞移植等方面均具有良好的应用前景。特别是对于肝癌这类具有强异质性的疾病,肝癌类器官未来有望实现针对个人的精准化医疗检测、取代试验动物进行药物毒理测试,并向着体外培养可用于临床、可移植、可改造器官的目标不断前行。

然而,目前肝脏类器官在培养体系上仍存在成功率较低、培养成本高昂、组织细胞类型尚未健全、部分功能尚未具备等问题。例如缺少肝脏独特的免疫特征,包括高密度的免疫细胞浸润、较强的免疫原性和多种免疫微环境等。目前还无法在肝脏类器官模型中探究免疫药物在患者中的作用。未来通过技术的不断发展,实现肝脏类器官与神经、血管、间质细胞及免疫细胞等多种细胞的体外三维共培养,有可能利用肝脏类器官模型探究其与各组织间的相互作用,实现肝脏类器官技术在药物开发、疾病模型及个性化治疗领域更为广泛的应用与临床转化。