现象学与超越肉身的阐释(一)

[加拿大]阿曼达·博茨克斯

有关主体性(subjectivity)和艺术阐释等问题的伦理困境往往围绕着谁在表征、谁在被表征、谁在观看,以及这些动态如何生产和再生产基于性别、种族和性欲的权利的视觉系统。在一个稍微不同的轨迹上,现象学首先质问我们如何阐释。虽然它假定艺术作品和观者彼此位于一个共享的感官网络中,但这并不是说他们之间的信息是容易沟通的。观者的任务不是确定艺术作品的客观意义,而是以如下这个问题来回应艺术作品:“这件艺术作品对我来说意味着什么?”这种质疑的道德指控在于:它承认艺术作品的意义不是与生俱来的,而是通过身体的动作、反应或非动作呈现给观者、历史学家或批评家的。意义,可能由观者对艺术作品的反映来决定。

以这种现象学的方法来书写艺术史通常需要分析一件作品的意义如何通过观者的感知领域呈现出来。它是建立在对艺术作品意义的理解上的,因为艺术作品与观者共享的空间、时间和物质条件具有共同的广泛性。现象学阐释中经常涉及的问题是:艺术作品如何使这些条件引起观者的注意。然而,现象学最重要的贡献并不仅仅是提出了关于这种“具身”的艺术体验的问题,而是通过相互之间的关系,对身体本身和艺术作品的意义提出了质疑。换句话说,现象学的观点认为:艺术作品和观者是偶然性的相遇;在偶然性的接触中,“具身”既不是一种自然的或假定的阐释立场,也不是艺术作品的内在意义。因此,与现象学相对应的是艺术-历史的分析,即通过尊重艺术产生的历史背景(或社会政治框架)来解释艺术作品的意义。也就是说,它挑战了艺术作品的意义局限于其历史时期的假设,也挑战了给定环境下假定的稳定性。这并不是说现象学忽视了艺术生产和接受中的意识形态工具。相反,它通过研究语言和权力的结构是如何在艺术作品、观者和两者之间的关系中体现出来的,以最尖锐的方式来解决这些问题。通过这种方式,它断言艺术作品的重要性,以及它呈现给观者的方式,实际上构成了我们所理解的“历史背景”。

既然现象学把观者和艺术作品之间的关系看作是可变的,那么它就强调了这样一个事实:艺术史的书写,特别是对艺术作品意义的断言,都是通过阐释行为来完成的。虽然这可能会导致一种相对主义——就好像人们在“解读”一件艺术作品时可以产生很多的含义——事实上,真正的风险不在于现象学可能会引发多种意义;而恰恰相反,现象学可能会允许唯我主义的解释,从而闭合了艺术作品的潜在意义。也就是说,主要的担忧是历史学家对艺术作品的解读会在一种叙事中掩盖艺术作品的潜在意义,这种叙事肯定了她或他对艺术作品的先入为主的判断,从而限制了其意义的可能性和力量。

唯我主义的幽灵不仅存在于艺术史学科中,而且似乎从一开始就萦绕在现象学周围。事实上,莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的肉身本体论(ontology of the flesh)是建立在主体与他者和世上事物之间的缠绕之上的,旨在转移唯我论的各种指控。他坚持认为:“我们正是在质疑自己的经历,以了解它是如何让我们面对那些不是我们自己的东西的。”[1]正如我将要讨论的那样,与另一个,或与艺术对象的纠缠,剥夺了对它的整体认识。然而,它确实意味着人们总是知道物体的不可见性,也就是它不服从分类、判断和历史的方式叙述。因此,艺术史学家在现象学的运用中所面临的关键问题是:首先,与艺术作品的具身纠缠如何揭示出其对先入之见的抗拒;其次,它的沉默特质是如何超越阐释者假设的限制而产生意义的。

也许正是因为现象学必须应对唯我论的指控,它也必须说明阐释的伦理困境。尽管在梅洛-庞蒂之后的现象学方法常常强调观者对艺术作品的个体(因为是身体的)体验,然而,它也假定这种相遇是对物质对象的一种亲密意识的先决条件,以及对它的一种反映其微妙之处的描述。因此,它使观者处于一种对艺术作品极度开放的状态,据称这种状态先于对艺术作品的任何先入之见,并不可避免地将感官结晶为知识——无论是审美判断、历史分类还是概念评估。艺术现象学处于对峙的接受模式——敏锐地意识到艺术作品最初呈现给感官的方式——和对艺术在当代艺术史中意味着什么以及如何作出批判性陈述的承诺之间的十字路口。换句话说,艺术史的书写在其感官过剩的对象的具身经验和一个人给它带来的解释之间产生了一种脱节。现象学的伦理动力,是揭示这种脱节的发生。

现象学作为一种关注艺术作品可变性的艺术史研究方法,我将着重于三个方面:具身、意向性和对峙方式。我的目标是展示这些反复出现的主题是如何激发艺术史解释的伦理问题的。我将审视后20世纪60年代艺术,特别关注后极简主义雕塑和装置艺术的兴起,以此来强调现象学方法的重要性。现象学对这门学科的影响是多种多样的,我无法在这里进行深入的解释[2]。本文旨在突出它的优点和缺点,并指出它与其他艺术史研究方法的共同点。

肉身的问题

现象学常常与具身的概念联系在一起,這在很大程度上是由于莫里斯·梅洛-庞蒂的著作的巨大影响。在20世纪60年代,这位理论家的《感知现象学》(1945)和《可见的与不可见的》(1959)对艺术家、批评家和艺术历史学家产生了深远的影响,尤其是在美国。虽然从那时起,现象学的其他理论家已经走到了该学科的前台,但梅洛-庞蒂的工作仍然提出了一些值得进一步思考的伦理挑战[3]。

梅洛-庞蒂提出了一系列关于知觉先天条件的问题。他假设,感知是建立在对自己的前客观认识的基础上的,是与他人、物体和世界交织在一起的感觉网络。此外,身体的每一种感觉,尤其是触觉和视觉,互相贯通,产生连贯的知觉。他的术语“美学的身体”最好地抓住了这一主题的概念。这一主题不仅在物理上嵌入周围世界的结构中,而且完全是为了从身体的每一个方面、每一个动作、每一个手势和每一个表情中获得意义。

在《感知现象学》中,梅洛-庞蒂探讨了这样一个问题:一个人如何以及为什么会认为世界和事物是稳定和连贯的,尽管他具有流动性和无限变化的视角。他对康德的超验主义提出了批判,认为客体是不变的,这是我们对客体的逻辑理解的结果。相比之下,梅洛-庞蒂认为:在世界的任何概念出现之前,身体都是在一种前逻辑的接触中与之接触的,通过这种接触,主体作为构成空间和时间环境的更广泛系统的一部分来把握对象。由于这种前认知的多感官接触,世界在感知场中呈现出统一的面貌。在梅洛-庞蒂对身体体验的阐述中,最重要的方面之一是他对触觉的首要地位的坚持,以及他对活跃的、有表现力的身体的强调。他认为触觉使物体的视觉特性得到了最完整的表达。触觉定位于一个物体在它所处的环境中,其他感官形成了对这个物体隐含的性质的理解,包括它的颜色和组织与其他事物和自己身体的关系。因此,感知不是通过被动地等待外部世界的刺激来实现的,而是通过身体的动作、手势和表情来实现的。

在《可见的与不可见的》一书中,梅洛-庞蒂进一步发展了他的观点,即知觉来自身体与世界的亲密联系。通过交织(chiasm)的隐喻,他描述了一种物质间的关系;通过这种关系,我们对自己和他人的了解是由肉体的感觉产生的,肉体与他所说的“世界的肉身”交织在一起。然而,肉身的本体论阐明的不仅仅是与外部世界的物理联系。交织的形象既有身体意义,又有语言意义。它源于希腊字母“chi”(X),意指交叉的结构,比如视觉的交织,即大脑中视神经从右视野交叉到左大脑;反之亦然。在修辞学中,交织指的是一种包含两个分句的修辞手法,其中第二个分句颠倒了第一个分句的语序,就像短语“公平就是犯规,犯规就是公平”。这种结构上的交织和倒置是梅洛-庞蒂理解身体和语言之间、主体和他者之间、先知者(the seer)和可见者(the visible)之间、接触者和被接触者之间的本质关系的基础。感知不仅仅来自看和触摸;它是通过被看和被触摸的感觉发展起来的。感觉性的身体主体既知道自己是主体,又知道自己是客体;既知道自己是主动的观看者,又知道自己是被看的对象。这两个领域的经验,可见的与不可见的,分别是反向和正面的具身知觉。此外,梅洛-庞蒂将这种可逆性模型扩展到视觉和触觉之间的关系,假设这个世界潜在的有形性是其可见性的条件。视觉是建立在感知前的触摸、手势和动作上的,因此视觉就像一只手,它“包住、触摸和拥抱可见的东西”。

因此,“具身”一词,正如它出现在后极简主义雕塑的历史中,以及最近出现在装置艺术和虚拟艺术的历史中一样,被理解为是指观众在艺术作品中的准沉浸状态。现象学的阐释常常假定,观者不仅与艺术作品有物理上的联系,而且实际上是与艺术作品结合在一起的,并通过这种物质上的联系被表述为观看的主体。但即使是这样的描述,也不能很好地解释交织关系中更为复杂的困境;因为如果仅仅是艺术作品描述了观看主体,在某种意义上,它预制了观者如何看待它,那么,没有必要进行批判性的或历史性的阐释。从一个观者到另一个观者,感知将会复制。对艺术作品的现象学叙述仅仅是描述它如何“框入”观者(借用海德格尔的一个短语),就好像艺术仅仅是一种技术装置,预见并产生自己的观者[4]。事实上,正是因为他对肉身的根本模糊的定义,梅洛-庞蒂的肉身本体论使得我们无法以这种方式理解艺术与观者之间的关系。

朱迪斯·巴特勒敏锐地提出了疑问:梅洛-庞蒂所指的“肉身”究竟是什么意思?因为这个术语不能简单地等同于肉体本身[5]。更准确地说,肉身是一个人与世界共享的物质条件,它使可见性成为可能。因此,肉身并不局限于个体的身体;它是世界上更为普遍的基本状态。梅洛-庞蒂写道:“肉身既不是物質,也不是精神。要指定它,我们需要一个古老的术语‘元素,在这个意义上,它被用来表示水、空气、土壤和火。也就是说,在一般意义上,介于时空个体和思想之间,一种化身的原则带来了一种存在的风格,无论哪里,都有存在的片段。从这个意义上说,肉身是存在的一个‘元素。”[6]梅洛-庞蒂费了很大的力气把他的知觉概念从个体的感觉接受扩展到更广泛的可见性概念,从而唤起身体的触觉、能动性和表情,并把它合并成一种“存在的风格”。因此,他解释了离散的身体与整个世界的封闭与交流。

有趣的是:这种身体和世界之间的关系,自己和他人之间的关系,视觉和触觉之间的关系——梅洛-庞蒂将这种关系描述为“可逆性”(reversibility)——通过对语言和言语(speech)的类比,在可见的和不可见的之间产生了结果。

正如视觉和可见的事物都具有可逆性,就像这两种变形在我们所说的知觉诞生的地方发生交织一样,语言及其意义也具有可逆性;这个意义是用来封闭和收集辩论的物理、生理、语言手段的多样性,把它们压缩成一个单一的行为,就像以视觉来完成感觉的身体一样[7]。

这样,具身性本身不仅是一种物质基础,而且是在自身之外思考和与超出自身存在视野之外的事物互动的先决条件。因此,梅洛-庞蒂对肉身的定义具有一定的可塑性。这使得艺术史学家们不再把身体作为一个主题(例如,身体在艺术中是如何表现的问题);而是关注身体作为交流场所的功能,话语的各种关系如何被包括进来,更重要的是,这个融入可见世界的过程(艺术作品、观众和可见世界之间的关系),是如何构成艺术作品意义的轨迹的。因此,艺术史学家的目标不是揭示一种客观的意义,而是通过对艺术作品的外表的主旨的反思来解释艺术作品,以及这种外表如何将她或他定位为一个观看主体。

然而,现象学的描述并不是要把观者和客体之间的关系具体化;相反,它建立了梅洛-庞蒂所称的一种疑问模式,一种通过对经验的质疑来追随经验的方式,而不需要推导出一个可以作为事实来实现的命题或存在的定义(无论是艺术作品的还是观者的)。由于现象学以观者和客体之间的先验本体论联系为出发点,其目的不是质疑客体作为一个离散的实体的意义。相反,它要问的是到底是什么把主客体联系在一起的,这样,主客体之间的意义问题从一开始就提出了。在这方面,巴特勒认为:梅洛-庞蒂同意海德格尔在《存在与时间》中的坚持,即联结主体与客体的本体论关系引导着追问的道路,而意义正是在这种追问的引导下被发现的[8]。因此,当梅洛-庞蒂宣称审问是一种与存在有终极关系的本体论器官时,他呼应了海德格尔的说法,即:“在被问及的事物中,也存在着通过询问而被发现的事物……探究,作为一种寻求,必须事先由所寻求的东西来引导。所以存在的意义一定已经在某种程度上为我们所用了。”[9]

考虑到主体和客体之间的本体论联系的首要性,我们可以理解现象学在20世纪60年代开始的极简主义和后极简主义艺术中对北美的影响。例如,迈克尔·弗里德(Michael Fried)谴责极简主义艺术是剧场性艺术,这是基于这样一种观察,即艺术作品的构思和建造都带有明确的目的,也就是承认观者在展览空间中的地位。艺术家罗伯特·莫里斯(Robert Morris)因此为这种所谓的“剧场性”辩护,他声称战后艺术有一种趋势,即把生产过程作为艺术作品本身的一部分来展示,这一举动揭示了主客体关系的本体论至上性。在假定艺术作品是未成型的,或在其形成的不同阶段,艺术家所呈现的艺术作品处于一种状态,这种状态先于它作为一个独特的对象出现。因此,他们将艺术作品意义的基础定位于其原始材料与艺术家或观者的身体行为之间的相互作用。在他1970年的论文《关于制作现象学的一些注释:对动机的探索》中,莫里斯将这种趋势追溯到了杰克逊·波洛克,他认为波洛克是第一个尝试探索这种材料和艺术过程之间相互作用的艺术家之一。他认为:滴画技术直接涉及整个身体的使用,而不仅仅是手和身体。波洛克研究了绘画是如何在重力的约束下表现的,画布揭示了身体的运动和自然世界与材料施加的约束之间的张力所产生的形式的可能性。通过这种方式,莫里斯总结道:战后的艺术开始致力于使它的手段在完成的作品中显现出来。所谓“手段”,他指的是“身体可能性的因素,物质和物理法则的本质,过程和感知的时间维度”[10]。他不仅谈到了艺术作品和观看它的身体之间的稳定关系,而且提出了更有力的论点,即艺术作品是建立在对身体行为的极限和可能性的探索之上的。那么,要恢复艺术作品的意义,就要追踪这一探索。

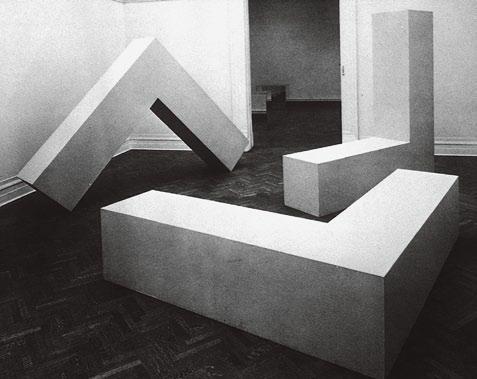

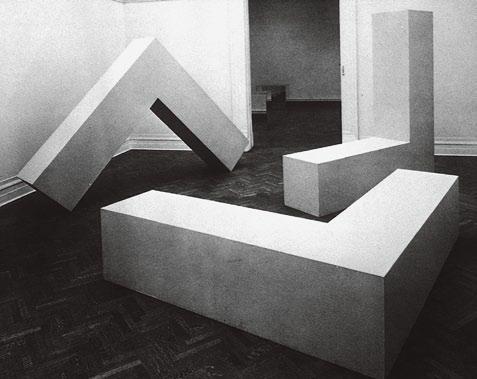

就像莫里斯强调艺术作品创作过程中涉及的身体行为一样,罗莎琳·克劳斯强调了观看过程中涉及的身体行为。事实上,她认为莫里斯的作品主题化了人们感知世界的姿态。在《现代雕塑的通道》(1977)中,她认为莫里斯的《无题(“L”形横梁)》类似于人的身体(图1)。在这件作品中,莫里斯将三个相同的大胶合板放置在相对于地面的不同位置;一个倒立着,另外一个倒向一侧,第三个立于它的两端。虽然每一个都是“客观上”相同的,但横梁的先验结构是不可见的。它们彼此不同的外表是它们作为雕塑的意义的基础。她认为:莫里斯的作品表明,我们的身体和姿势依赖于感知它们的其他存在。“L”形横梁“作为一种同源体,它的意图和意义赤裸裸地依赖于身体,因为身体在它的每一个运动和姿态的外部细节中都出现在世界上”[11]。莫里斯以现象学为框架,通过现象学来理解一种揭示艺术作品生产方式的趋势,从而将艺术意义视为植根于艺术家与客体之间的关系。然而,克劳斯运用它是为了打破客体具有内在意义的观念(通常被认为艺术家内心心理生活的表达和类比),而将其定位于艺术客体与观者之间的关系。

对于艺术作品的偶然性的理解有两个重要的含义:首先,它提出了一个基于观者和客体之间的交流的阐释模型;第二,当这种交流建立在一种共同的语言上时,它就提出了一个关于一个物体的表达可能与观者的阐释相背离的问题。由于艺术作品的意义是在作为两个离散实体的客体与观者的相遇中被激活的,所以正是它们的分离首先引发了疑问以及手势和动作。梅洛-庞蒂写道:“然后我们明白,为什么我们会看到事物本身、它们的位置、它们所在的地方,根据它们的存在……介于先见和事物之间的肉身的厚度是构成它的可见性的东西,就像其肉体的先见一样;这不是它们之间的障碍,而是它们的沟通方式。”[12]再次说明,梅洛-庞蒂的肉身本体论,尤其是具身主体与他者和世界相遇的疑问模式,是在一种语言模式下运作的。正如巴特勒指出的那样,“相互关联的组织”或“肉身”所产生的关系,与语言网络是平行的;在这个网络中,语言的整体性取代了明显的差别[13]。

巴特勒的观察提出了一个问题:如果如海德格尔所言,一个人对世界的质疑已经被它所引导,基于他与世界的本体论联系,这难道不是最终消除了世界(包括另一個世界,在这个例子中,也包括艺术对象)能够表达一些超出或不同于人们在任何特定遭遇中已经预期感知的东西的可能性吗?在艺术史中,现象学是否阻止了在肉身共享的条件下,将客体与观者联系在一起而产生新的意义?如果这个物体需要一种特定的观看、一个特定的提问方式,那么是什么让我们有可能以不同的方式解读它呢?如果所有的答案都是预设的,一个人怎么能提出新的问题呢?或者,为了修正这个问题,一个不同的外表能在先见和客体之间的交织关系中找到它的位置吗?

卢斯·伊瑞格雷(Luce Irigaray)对梅洛-庞蒂的批判正是基于肉身本体论的风险掩盖了他者与主体在具身关系的整体中彼此间的差异性。伊瑞格雷认为,交织的模式从来没有在自己和世界肉身之间描绘出一个可供识别的区别,所以现象学的主体存在于一种原初的不确定性的状态,类似于在子宫里。因为梅洛-庞蒂没有为主体确定一个出生和分离的点,可见的世界变得像母亲身体的内部,主体可以不受阻碍地通过触觉进入。主体从未真正看到她或他所沉浸其中的肉身感官网络之外的东西,因此无法从自我中心的立场之外看到他者和世界。肉身是一个整体结构,通过身体的感知重申主体在世界中的中心地位。感知发生在先知的意图的“雾”中,因此主体无法与他者进行真正的互惠交换。伊瑞格雷认为,未能认识到一个差异化的过程,导致了一个基于唯我论的知觉模型。所有的感觉都被翻译成“相同”,即一个可见的世界,它仅仅满足了一个人的感知期待,因此没有形成对差异的真正理解。她写道:

“这个世界没有语言是无法感知的,但所有的语言实际上都是在沉默中存在的。余下要说的是,世界与主体是同构的,反之亦然。整个世界被封闭在一个圆圈里……根据梅洛-庞蒂的观点,能量在织布机的前后运动中表现出来。但是以这种方式编织可见性以及我的视觉,我也可以说我把它们和我自己隔绝了。纹理变得越来越紧,带我进入它,在那里庇护我,但也囚禁我。”[14]

伊瑞格雷对肉身本体论的评价提出了这样一个疑问:主体是否有机会感知到他者和世界的变化。她的重点是交织的亲密如何既依赖于隐喻的女性身体,同时又否认该身体的特殊性。因此,性别差异被否定,以加强男性主体性作为感知的中心和普遍的位置。这种分析同样适用于其他差异;正如后殖民主义理论家所阐释的那样,种族、宗教和国籍等差异是在一个支持和证明殖民帝国的意识形态的框架内界定的。伊瑞格雷的核心论点是,在一个人的知觉领域的起点,所有的差异都被抑制或解释为这样一种方式,以加强先见已经知道的他或她在世界上的位置。先见从来没有真正动摇或移出这一唯我论的立场,这个立场并不能满足他或她的观看意图。观看的行为和可见的世界仅仅是先见的延伸。

有趣的是,伊瑞格雷抓住了梅洛-庞蒂的质问模式,事实上,它成了一种伦理关系的基础,这种伦理关系允许不可化约的差异。然而,对伊瑞格雷来说,梅洛-庞蒂并没有实现这种可能性的承诺。她认为“梅洛-庞蒂所尝试的肉身现象学是毫无疑问的”,在这两者之间没有用以疑问的自由的空间[15]。我们需要的是对升华差异的意义系统的瓦解,这是伊瑞格雷提出的范式问题:“你是谁?我是谁?当我们在一起的时候,我们代表着什么样的事件呢?”因此,伦理关系是这样一种关系:它既认识到自己与对方的共同内涵,同时又认识到对方在这一共同内涵之外的过分之处。

(未完待续)

注:本文译自《艺术史》(Art History),2009年第4期,第32卷,第690-711页。

注释:

[1] Maurice Merleau-Ponty,‘Preobjective being:the solipsist world,in Claude Lefort,ed.,The Visible and the Invisible,trans. Alphonso Lingis,Evanston,IL,1968,159.

[2] 仅舉几个例子,生态与现象学的融合,在大地美学、大地艺术和城市空间等领域提出了新的探索方向。参见 Elizabeth Grosz,Deleuze and the Framing of the Earth,New York,2008;Amanda Boetzkes The Ethics of Earth Art,Minneapolis,MN,2010;Gary Shapiro,‘Territory,landscape,garden,Angelaki:Journal of the Theoretical Humanities,9:2,2004,103-115。关系美学领域将现象学的遭遇扩展到社会政治领域,引发了对伦理关系如何发展成为社区和政治民主模式的反思;Nicolas Bourriaud,Relational Aesthetics,Dijon,2004;Claire Bishop,Installation Art:A Critical History,New York,2005。关于身体与新媒体技术之间相遇的学术研究,参见 Eugene Thacker,The Global Genome:Biotechnology,Politics,Culture,Cambridge,MA,2005;Lev Manovich,The Language of New Media, Cambridge,MA,2001;Pierre Le′vy,Becoming Virtual:Reality in the Digital Age,New York,1998。这条探索之路也激发了人们对时间模型的兴趣,尤其是新媒体技术如何激发人体对时间的不同体验;Mark Hansen,New Philosophy for New Media,Cambridge,MA,2004;Christine Ross,‘The temporalities of video:extendedness revisited,Art Journal,65: 3,2006,92-99。

[3] 特别是在当代艺术领域,亨利·柏格森关于时间性的作品变得越来越重要,吉尔·德勒兹和菲利克斯·瓜塔里的作品也是如此。

[4] Martin Heidegger,‘The question concerning technology,in The Question Concerning Technology and Other Essays,New York, 1977, 19.

[5] Judith Butler,‘Sexual difference as a question of ethics,in Dorothea Olkowski and Gail Weiss,eds, Feminist Interpretations of Maurice Merleau- Ponty,University Park,PA,2006,117.

[6] Merleau-Ponty, ‘The intertwining-the chiasm, in Lefort, The Visible and the Invisible, 139.

[7] Merleau-Ponty,‘The intertwining,152.

[8] Butler,‘Sexual difference,113.

[9] Martin Heidegger,Being and Time,trans. John Macquarrie and Edward Robinson,New York,1962,24-25.

[10] Robert Morris,‘Some notes on the phenomenology of making:the search for the motivated,Continuous Project Altered Daily:The Writings of Robert Morris,Cambridge,MA,1993,73.

[11] Rosalind Krauss,Passages in Modern Sculpture,Cambridge,MA,1996,267.

[12] Merleau-Ponty,‘The intertwining,135.

[13] Butler,‘Sexual difference,114.

[14] Luce Irigaray,An Ethics of Sexual Difference,trans. Carolyn Burke and Gillian C. Gill,Ithaca,NY,1993,183-4.

[15] Irigaray,Ethics of Sexual Difference,183.