“阅读圈”文学体验阅读模式的构建:反馈与反思

周开林 郑燕飞 吴 青

(1.北京中医药大学人文学院 北京 100029;2.北京中医药大学中医学院 北京 100029)

近年来英语专业课程改革风潮再度掀起,2015年教育部新颁布的《高等学校外国语言文学类专业本科教学质量国家标准》进一步凸显了学科的人文属性和人文通识教育,强调厚基础、宽人文的人才培养理念,注重英语专业学生的文化感知、人文素养和思辨能力[1]。 为顺应新一轮教学改革提出的新要求,各高校开始纷纷落实新的教学计划,英语专业的课程设置也随之发生了较大的变化。 总的趋势是减少课时,增大课程密度,增加课外自主学习时间。 此举虽促进了学生自主性的培养,但同时意味着教师要在更短的时间内完成既定的教学任务。 如何开展自主学习,在丰富学生体验的同时,保证学生自主学习效果,成为热议的话题。 笔者认为,当前形势下,外语老师应当考虑如何把课堂内外的学习内容有机结合,使之相辅相成,相互促进。 当前在西方国家十分流行的“阅读圈”文学体验教学模式,通过角色分配和任务分工,让学生课前完成阅读素材选择、角色选择、阅读计划制定和个体自主阅读,课中进行小组合作阅读,课后实施阅读行为的评价活动,创造性地把课堂内和课堂外的学习内容结合起来,为大学英语教师,尤其是为阅读老师提供了新的阅读教学构想。

一、体验学习论和“阅读圈”模型

杜威认为,体验是学习者自身目的、个体情感和已有经验的融合,是激发好奇心、营造学习情境、增强创造力和促进学习者成长的动力源[2]。 体验学习如同生活中其他任何一种体验,是内在的,是个人在身体、情绪、知识上参与的所得[3]。 体验学习恢复了“学习”的原始性质。 “阅读圈”模型最初源于应用于阅读文学作品的“文学圈”模式。 “文学圈”(literature circles)是20 世纪80 年代兴起于美国的一种阅读教学方法,由凯瑞·梭特(Kathy·Short)教授首先提出。1994 年,Harvery Daniels 发表的《文学圈:学生集中的教师的呼声和选择》[4]让“文学圈”阅读这种新型的教学模式得到人们的普遍关注,且逐步把它从理论层面向实践层面延伸。 “文学圈”中,学习者共同阅读一个故事,每个学生担任某种角色,为小组贡献自己独特的信息[5]。Daniels 认为,“文学圈”模式通过学生对现实生活的讨论,将阅读完美地融入了课堂[6]。 后来“文学圈”模式的普及与运用范围逐步扩大,延伸到其他类型的阅读材料,而非仅限于文学的阅读。 不少学者表示,“阅读圈”给予学生机会发表个人见解和看法,是一种“以学习者为中心”的教学手段,有助于增强学生参与度,激发学生讨论,引导学生对阅读材料进行批判性思考和分析[7-9]。 国内研究也表明,以“阅读圈”为原型的英语文学体验阅读以学生为中心, 为学生提供真实的文学读本,把学习主动权交给学生, 使学生经历学习主体对认知客体的“亲历亲为”过程,它需要学习者动身、动情、动脑,与作品对话、与作者交流、与人物或事件互动,在认知冲突中探究学习[10],是一种深度体验式学习,也是探索发展思维能力和创新能力的有效路径[11]。 阅读圈模式还能够提高学生阅读兴趣[12],提升不同认知风格学生的英语阅读能力[13]。在分工合作阅读中,学生具有充分的主动性和操作性[14],提高人文素养的同时,也有利于学生提高读后续写和进行概要写作的能力[15]。 总之,阅读圈教学模式下,教师不再是阅读课堂的掌控者, 而是学生阅读过程的参与者、 促进者、评价者、研究者与学习者[16]。 鉴于国外采用阅读圈文学体验教学模式在调动学生积极性、学生自学能力、 创新能力以及阅读能力方面取得成功的先例,笔者尝试把该模式应用在《英语读写》课程中,并对实施效果做了问卷调查分析,探讨这种教学模式的有效性。

二、“阅读圈”文学体验阅读教学模式的实施

笔者的首次尝试是将“阅读圈”教学模式应用于《英语读写》课程,该课程是针对英语专业的、集听说读写为一体的综合课程。 通过精读课本筛选的经典文本,扩大学生的词汇量,夯实基本语言知识,开拓学生的视野,培养学生多元文化意识以及对文学作品的鉴赏能力。 本次选取了王尔德的文学作品《夜莺与玫瑰》,它具有浓厚童话色彩,语言难度适中,情感丰富,思想深刻,值得细细品味,爱情主题也比较贴近现实生活。 采用“阅读圈”的模式可以让学生主动去探索文学作品的魅力,通过小组合作的方式去剖析和讨论文章的亮点,发掘其内涵,并尝试与自己的生活联系起来,与文章产生思想和情感的链接,达到深度的阅读体验。

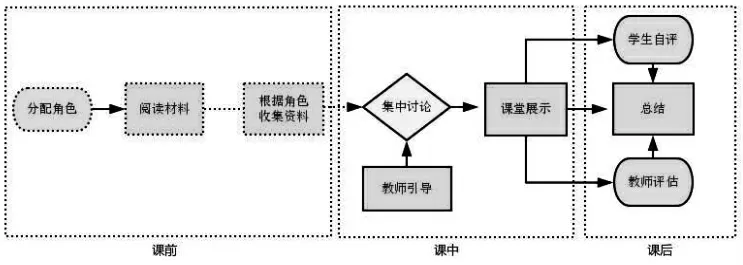

教学设计把“阅读→思考→讨论→评估”多个环节结合在一起,产生了以下模型(图1)。 学生领取角色任务之后,教师运用“翻转课堂”的理念把文章布置给学生到课下完成,学生在阅读的同时根据自己认领的角色去收集与角色相匹配的资料; 其次,在课堂讨论结束之后,补充了学生自评环节,收集同学们的反馈,以改进教学。 总体设计如下:

图1.阅读圈文学体验模式构架

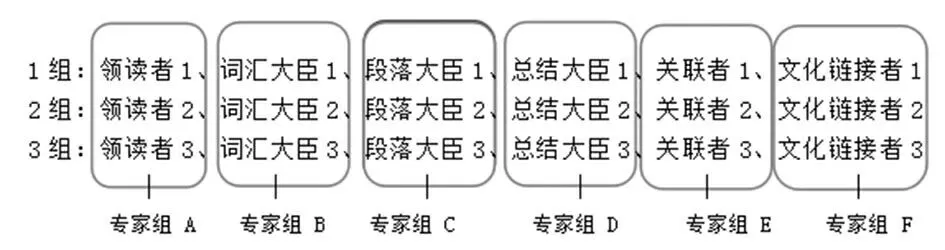

课堂中学生被分为3 组, 每组中包括领读者、词汇大臣、段落大臣、总结大臣、关联者、文化链接者6 个角色,每个角色负责相应的任务,课前根据各自角色,提前准备相应的材料。 课上学生带上课前准备的材料,重新进行交叉分组。 学生按照自己的角色,找到其他组与自己相同角色的同学,组成专家组A-F 组。他们在专家组内讨论各自角色所承担的共同话题,取长补短,提升对这个问题的认知,并丰富自己的学习内容。 老师则游离于组与组之间,做观察者并在必要时提供支持。 讨论完毕,再各自回到原来的1-3 组,把在其他组学习到的新知识传达给自己组内的其他成员。

图2.文学圈交叉分组示意图

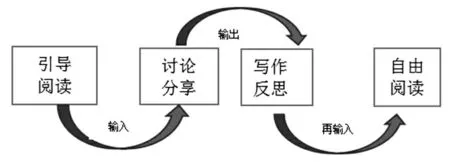

小组组内讨论完毕后,让其中一组同学按照角色依次到讲台上展示他们的讨论结果。 展示的同学也可与观众互动,将问题抛给其他同学,寻求对同一问题不同视角的答案。 讨论结束后,教师布置一个创意写作任务,让每位同学发挥想象力,对故事进行改写或者为故事添加结局,把阅读与写作有机结合,以读促写,培养学生的创造力、想象力和书面表达能力。 如此,形成一个从知识到能力、从输入到输出再到输入的学习闭环(图3)。

刚开始尝试“阅读圈”模式通常需要老师搭建支架对学生进行引导,如举例说明每个角色如何参与和完成阅读任务,在老师的带领下展开讨论和分享。 通过不断地讨论和反思,学生逐渐意识到阅读中自己的薄弱环节,如单词量缺乏、背景知识不够等问题,通过弥补自己的薄弱项,可产生自主输入单词量、自主调控阅读难度、自觉延长阅读时间[10]等学生自主学习行为表现,慢慢过渡到自由阅读的阶段,形成阅读正向反馈闭环(图3)。

图3.正向反馈学习闭环

三、课后评估与反馈

阅读课结束后, 笔者向全班18 名大学一年级新生发放了“英语文学体验阅读”自评表[10],从认知、能力和情感三个维度测量采用“阅读圈”教学法阅读文学作品学生的体验, 并让学生写了阅读反思。根据学生的反馈,对此进行质性和量性分析,有以下发现:

(一)认知维度

针对学生在文学体验阅读中对英语词汇的习得、英语国家文化、文学常识的了解以及对语言魅力的感知等方面, 笔者对学生展开了调查。 接近90%的学生认为在与同伴学习过程中, 对文学知识的了解进一步拓宽了。 60%的学生自我评估认知层面的体验“非常满意”,感受到文学语言的优美,了解了英语国家文化,学习到更多的词汇;27%的学生表示“基本满意”,13%的学生对文学常识了解甚少,表示“不满意”。 可以看出,大多数学生在知识层面的收获较大。

(二)能力维度

能力层面涉及到对文本的理解力, 学生的思辨能力、表达能力,以及鉴赏文学的审美能力,团队合作能力等。50%的同学“基本满意”,39%的同学“非常满意”,11%的同学“不满意”。极少部分同学对自己能力方面的提升存在更高的期望。 这一发现也让教师看到了教学中的盲点, 应根据学生的不同语言水平提供相应的指导和帮助, 并着力思考如何提高大多数学生的综合能力。 每一项能力的提升都是一个长期的过程,教师要有足够的耐心去观察、并以培养学生的能力为导向,去探索更有效的教学路径。

(三)情感维度

情感维度的问题包括学生是否能够自觉愉悦地完成阅读任务,是否对故事情节、语言描写、人物刻画、风土人情感兴趣,是否能够体验到文学的魅力和文学阅读的乐趣, 并乐于与其他同学分享等。绝大多数学生(72%)被故事本身传递的真挚情感所感染,体验到文学的魅力,能够对文章表达情感借助的一系列修辞工具如渲染、拟人、夸张、押韵、谐音、比喻、重复等进行分析,体会修辞魅力和语言张力。

(四)开放式问题反馈

本调查还设置了开放性问题,让学生反思活动中他们做的好的方面以及今后需要改进的方面。 从学生的阅读反思问答中可以看到学生的正面反馈,主要体现在学习主动性和探索能力的提高,能够主动借助学习资料和工具进行自主学习,并结合赏析技巧,对文章主题进行挖掘,感受到了阅读和英语学习的乐趣等。 具体的正面反馈如下:

“了解了很多单词的不同用法,能把握文章的主题思想。 ”

“对内容的把握,与现实的联系上做得较好。 ”

“能掌握阅读中的一些生词,主动去查词义,主动剖析句子结构,感受文学之美,感受到了英语学习的乐趣。 ”

“会多加思考,挖掘主题思想,采用不同的赏析手法分析。 ”

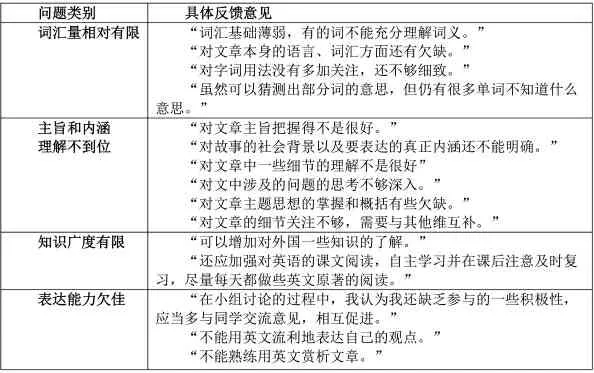

同时,同学们也提到了自己在课程中有待提高的地方。 主要概括为以下四个方面:①词汇量相对有限②主题和内涵理解不到位③知识宽度有限④沟通表达能力欠佳。 (如表1)

表1 学生反馈问题汇总

四、问题讨论和建议

“阅读圈”文学体验教学模式可以培养学生对文学阅读和英语学习的兴趣, 提高学生学习积极性、增强学习体验,同时锻炼其沟通协作能力。 但经调查研究,暴露出的几类问题也不容小觑。 从认知、情感和能力三个维度来看,学生自评情感目标达成率较高,能力目标达成率还有待提升。 这或许与学生所处的学习阶段有关, 因调查对象皆为新生,从高中跨入大学,需经历一个心理适应期和学习方法的调整期。 针对本次调研中产生的问题,笔者提出应当做好以下方面的工作,帮助大学一年级学生完成这个阶段的过渡:

(一)做好学生心理建设

中学以来所形成的学习方法和思维习惯依然如影相随,并对他们大学阶段的学习造成影响。 同时,处于这个阶段的群体的可塑性也较强。 他们渴望获得新知,但自主学习能力又相对薄弱;渴望综合能力的提升,但又不知道如何提升,因此容易产生焦虑情绪。 所以,需要教师在学习过程加以引导,鼓励学生积极尝试,建立信心。

(二)发挥教师的支架作用

知识方面,与高年级学生相比,大一新生的词汇知识和文学基础较弱。 所以,课前应给学生提供更多的词汇学习资料, 在学生完成词汇展示后,再对其未涉及到的词汇进行适当补充,保证学生掌握一定的词汇量。 能力方面,新生对文学作品的剖析和解读能力,以及对文章主题和内涵的思考深度都有待提高。 教师在课堂教学中,应留意学生的反馈,适时提供支架,如引导学生列出思考问题,变换思考角度,学习思考方式,降低学生的畏难情绪,更好地完成从知识到能力的转换。

(三)发挥群体学习优势

同伴和老师都是学生学习的对象,学生可以借助组内认知能力强的同伴和老师的引导,反思自己切入问题的角度和探讨问题的深度,从观察和总结中锻炼自己的思维能力。

(四)鼓励为主,长期规划

对同一篇文章的理解,仁者见仁,智者见智。 应尊重学生对故事的理解, 鼓励和欣赏学生发表见解,努力挖掘学生的优点,以帮助学生建立自信。 思维能力的拓展和思想深度的演进并非一朝一夕之功,还需教师从长远角度出发,设计和规划课程,建立长期的能力培养机制。

结 语

本次小范围教学实践显示,“阅读圈”文学体验阅读模式丰富了学生对文学知识的了解,使其感受到文学阅读和英语学习的乐趣。 学生的学习自主性和内在动力增强,探索和思辨能力也得到锻炼。 然而,大学一年级学生存在词汇量相对较小、知识面较为狭窄、对文章深度的理解有限、运用英文表达的能力仍显薄弱等问题。 面对这些问题,教师应尽力做好学生的心理建设, 塑造学生良好的学习习惯,化解学生焦虑情绪,发挥教师和同伴的支架作用,帮助学生拓展知识面,并培养学生的思维能力。未来可以建立阅读的长效机制,根据素材进行难度分级,把诸如“阅读圈”体验式阅读贯穿于英语专业教学始终,通过扩大语言输入量、增加语言和语境的体验来培养外语专业学生的语感,提高综合语言运用能力和综合人文素养。