文本、结构、类型学:从语言隐喻到“虚构”文化

——论王澍的理论、设计和实践

金鑫 JIN Xin

一、综述

作为中国当代建筑学界最难以忽视的人物之一,王澍卓越的影响力直接作用于本土建筑文化。他的理论写作、设计实践、教学活动编织起了一个立体的网络,将这些活动连缀起来的是他20年来反复再三的观念:文本、结构、类型学。王澍称自己最具代表性的理论写作《虚构城市》是一次“城市研究的语言学转向”,他试图给出一种杂糅结构主义和后结构主义语言观的建筑学版本。他自2000年以来的建筑类型学实践则直接受到文学评论中“开放文本”的影响。就像下文将要展示的那样,以语言学模式来看待城市和建筑或许并不是《虚构城市》独特的理论贡献,但王澍的写作的确给予了建筑学中的语言隐喻一个具体的语境:他打算重新解释中国城市和园林传统。这种思路至今仍然在王澍的教学活动中清晰可辨;在过去的10年间,王澍作为导师指导的博士和硕士论文很大程度上延续了“织体城市”的方法:将文本和结构的概念用于阅读和重写当代和古代建成环境。

显然,语言学、结构主义、后结构主义、类型学思想对王澍理论书写的影响并不是什么新发现,众多学者对此有过描述;这些评论中的真知灼见也将在下文中逐一引述、评介。但是,促成这篇文章的并不是对《虚构城市》的回忆,而是对“虚构城市”这种建筑文化的评介。更确实地讲,下文要分析的正是王澍工作中难以回避的矛盾性,以及那些还悬而未决的问题。1)在理论方面,城市建筑到底是索绪尔式的自我圆满的结构还是巴特式的流动的文本?《虚构城市》没有给出回答。2)在设计实践方面,象山校区等一系列具有广泛影响力的设计作品是历史象征主义的“园林类型学”还是文本对话主义的“园林-类型学”?前者是一种合群的文化表达,而后者是一种以设计重写类型的实验;评论界对这种传统/先锋的分歧还未曾作出过批评性的回应。3)在设计教育方面,王澍和他的后学们实践了一种以语言-建筑类比为基础的建筑研究文化,但是对类比的隐喻性质却没有做出令人信服的认识论解释。

二、理论:“结构-文本”

如果按照刘东洋的说法,王澍的博士论文《虚构城市》是他的一个思想性项目[1],那么这个项目的实际内容就是为中国传统城市和江南文人园林提供一个后现代的,更确切地讲是后结构主义的认知模型。《虚构城市》以一个问题开篇,“什么是城市”[2],在稍后的行文中,王澍以“织体城市”的概念给出了一个不算确切的回答:城市类似文本。一方面,语言隐喻——即将建成环境类比于自然语言(verbal language)——至少曾经是西方建筑学理论中一个主要的话语类型[3]。另一方面,我们不应忽视王澍 “引用”语言隐喻的具体语境,他试图对中国传统城市(王澍指杭州、苏州、豸峰村、北京旧城、历史上的长安城等)和被认为是传统建筑文化代表的江南文人园林进行重新解释。虽然,将城市视为可以“阅读”的文本并不是《虚构城市》的发明,但在王澍的文本隐喻中,形式主义、结构主义、后结构主义奇异地混杂在一起[4]。“织体城市”这一概念涵盖了俄国文学形式主义(Russian literature formalism)的“文学自治体”(autonomy of literature)概念、克劳德·列维-斯特劳斯(Claud Lévi-Strauss)的神话(myth)结构,以及罗兰·巴特(Roland Barthes)的文本(text)概念。借由对《虚构城市》的语义分析可以看到“织体城市”所蕴含的相互矛盾的语言隐喻。一方面,类比于文学自治体和以口头传承(oral tradition)为基础的神话,《虚构城市》将传统中国城市构思为一个封闭的、自治的、经久的、独立于认识主体的形式结构;另一方面,借由巴特的文本概念,《虚构城市》指出,城市的“织体结构”必须被使用出来。以上两种观点的矛盾焦点就在于体验城市的主体相对于被体验的城市的位置。在《虚构城市》的叙述中,在一种被认为是先在于经验的城市结构面前,显然没有“人”的位置。

i.“城市本身具有独立性,它操纵着任何个人,包括以为可以操纵它的建筑师。[……]要进入这个无主体的织体[……]我不想说明人如何思考城市,只想说明城市如何思考人[……]”[5]

于是,“织体结构”替代了“人”作为城市历史的开端[6]。但另外需要说明的是,作为人造物的城市的秩序,它的“整体性”只能经由观察和体验它的主体而得到显现。

ii.“城市本文建立在对话性上的开放观念,直接导致了城市的使用者也是本文的生产者的观念。[……]明显的城市结构只存在于在城市外面或上面的视角里,走进去,就只有和城市零碎事物纯粹的偶遇,也只能是这样。[……]‘织体'不是一种现象,而是现象的条件,因此,我可以对一座城市,无论它是织体还是织体的反面,随心所欲地加以切分,生产出我能加以调配的众多有效用的片断。[……]一位建筑师无前提的投入一座城市,任便的选取,切割出某个戏剧场景,并爱溺于这无休止的活动[……]”[7]

与文段i中“无主体的织体”截然相反,《虚构城市》中类似文段ii的表达肯定了主体经验在构成城市的整体性中发挥的作用。可以看到,“织体城市”的概念含混了两种整体性:先于经验的“结构整体”(structure)和始于经验的 “文本整体”(texture)。“织体城市”反复出现的语义矛盾并不是偶然的,它深深植根于结构主义和后结构主义所折射出的两种互不兼容的形式观。王澍所提出的问题“城市如何思考人”直接引用斯特劳斯招致广泛争议的表述“神话如何思考人”[8]。与形式主义和结构主义那种将语言首先视为先在的、封闭的、独立于世界和主体的系统不同[9],“文本”这一巴特后结构主义“转向”之后的理论概念,指出任何结构都是开放的,在特定的“日常实践”过程中(比如阅读或城市体验)经由特定主体的参与被生产出来的。王澍在《虚构城市》下篇中提出的城市阅读策略——“散漫的思考”“分心的点”,都源于巴特后期的写作以及巴特评述,特别是《明室:摄影札记》,文学理论家乔纳森·卡勒(Jonathan Culler)的《罗兰·巴特》以及伊·库兹韦尔(Edith Kurzweil)的《结构主义时代:从莱维-斯特劳斯到福柯》[10]。

相较于封闭的结构系统,“结构性”的观念——包括结构的参与性、过程性、复数性观念,在《虚构城市》下篇王澍对中国传统城市和园林的重新阅读中表现尤为明显。他认为北京旧城、杭州、苏州、豸峰村等建成环境是“织体性的”,而“织体城市”最突出的特征就是它的开放性质,“一座织体城市就是一个差异性的琐碎单位的矛盾共同体”[11]。毫不夸张地说,城市和园林作为复调、开放、矛盾的文本这一隐喻逐渐变成自《虚构城市》以来的王澍理论写作的核心,也是他观照中国建筑传统的一个后现代模型,这一点在王澍的园林话语中尤为明显。

三、实践:“园林-类型学”

如果说王澍看待中国传统城市的方式还带有明显的结构主义特征(例如他对豸峰村的描述无疑反映了斯特劳斯对他极大的影响),《虚构城市》中的园林几乎被他渲染为一种教科书式的后现代事物。园林是一种“琐碎的文本”,它“展示着把这些片断的世界观结合为一个整体的可能性”,又或者“明清城市园林在世界模型的意义上实验着解构 [……]已经是像针脚一样插在城市中的拉维特公园”[12]。园林作为“一个无限意指的世界微缩模型”,它“实际上没有主题[……]主题的空缺使园林成了想象爆发之地”;无限意指的能力使园林代表了巴特所钟爱的 “空的形式”——“园林可以说是完全无内容的无用”[13]。如果说园林一定有一种用处,那就是去实践一种“形式的道德”:“这些实验场所[指园林]观照着建筑语言本身”,“是关于中国建筑语言的语言的斟酌与摇撼”,并且“是预先已经达到的现代中国城市设计语言的实验室”[14]。在王澍的理论表述中,园林、建筑以及城市仅仅是“语言状态”的区别:园林是“实验性”的,而后两者则是“程式化”的。

iii.“园林昭示的是关于城市的“不在的美学”,它们不过是空的形式,没什么实际用处,但存在:它的意义在数百年间贯穿于某种元素定型的同语反复中,于是它实际上实践着一种意义的消除。”[15]

否认园林具有既定意义和实际功能,这种话语显示了王澍的语言隐喻——“园林如文本”——所具有的形式主义美学向度。如学者童明和建筑师陈健所注意到的,彼得·埃森曼(Peter Eisenman)的思想和实践对王澍有很大影响[16]。和埃森曼1980年代的形式主义分析一样,王澍将园林化约为(仅仅是)一种自指涉符号(selfreferential sign):它没有“实际用处,但存在”,什么也不指向,除了它自己。这种美学向研究最显著的特征就是将园林和社会文化的关系以及它作为文化产物的社会生产过程排除在视线之外,而仅仅专注于形式的内部逻辑。这种形式主义话语反映在王澍的设计实践中就是他的“园林类型学”(garden typology)[17]。

1.“分类逻辑不连续”的类型学:自宅

将园林视为多系列、不连续、碎片形式的开放文本,毫无疑问地影响了他在2000年左右实践的一系列设计。在中文世界,对王澍的类型学操作已经有过大量论述,这里不再赘述[18]。这些论述大都集中在类型的象征指向,也就是王澍的建筑类型到底和中国传统建筑形式有什么延续关系。相对地,王澍类型学的实验语境则一直未被充分理解,或者说王澍的建筑类型学是如何创造性地改写传统建筑类型和分类的。后面一个问题之所以重要是因为在王澍的语境中,当他把他的自宅设计说成是“造园”时,他实际的意思是去设计一个开放的建筑文本。至少在他的早期设计中,类型学是实验开放文本的手段,开放文本是类型学设计的目标。

王澍在自宅这个“最小的园林”中引入形式系列。其中一个系列是他称为“八间不能住的房子”的灯具,这套灯具以其造型的相似性被视为 “一个几乎让人难以置信的家族”,又或者被描述为“灯具散布住宅 [……] 构成一个系统”[19]。这里,形式重复创造了一个类型,即通过形式的系列性或者它们之间明显过剩的呼应关系制造这套“灯具-建筑”系统相对于功能使用(照明)的独立性。王澍的类型操作不止于此,和“陈默工作室”的思路一样,王澍用造型去重复基地“地型”,并将这种重复解释为“园林和公寓住宅这两种相互抵触的思考的交汇处”[20]。类似于埃森曼1978年威尼斯的卡拉雷吉欧设计(Cannaregio project)中的L形House XI,王澍在这“八间不能住的房子”中重复使用了他称为“角尺状”的基本造型(图1)。

图1:王澍在自宅中布置的“角尺”(上)与埃森曼的卡拉雷吉欧设计中的L形(下)

一方面,这个“角尺状”物体“重复了[两面]墙与顶的空间关系”也就是室内空间的内凹角;另一方面,这个“角尺状”物通过尺度变形被重复性地用在这个“最小的园林”内的其他“构筑物”中。例如,它被放大比例变成一个“阳台上的‘亭子'”。王澍的“角尺状”物体实践“类”的叠合:1)它是“基地”的一个局部; 2)它是“八间不能住的房子”中一个形式要素;3)它赋予了阳台上的亭子这个“唯一可以成为园中之屋的东西”的形象。“角尺”以其物质性的重复造成的效果是模糊基地、“八间不能住的房子”、构筑物“亭子”三者之间绝对的分类;这三个类别的差异因为“角尺”而变得松动。因此在王澍的自宅中可以观察到两套相互矛盾又互补的分类逻辑。要素分类:基地、灯具-建筑、“亭子”;建构分类:大、中、小的“角尺”。这两套分类逻辑同时应用于同一个形式系统,按照王澍自己的话来说,他实验的是“分类逻辑不连续”的类型学。

矛盾的类型学相对化了设计中习以为常的基地/设计的分类等级。如果基地通常被认为是一个先于设计、先于体验的概念类别,那“角尺”在三个尺度上的重复就使基地从一个抽象概念变成了必须在实际体验中、在一群零散的相似事物中被辨别出来的现象存在。这种构思暗示在一个现象学意义上,地形和造型并无先在的区别;“事物”的连续性使它们的区分必须在具体的知觉体验过程中呈现。而这种模糊造型-地形等级关系的做法几乎和埃森曼在1980年代“罗密欧与朱丽叶项目”(Romeo and Juliet project)的设计思路如出一辙[21]。在意识形态的层面上,虽然王澍认定“二室一厅”中卧室、客厅、厨房、卫生间的强制功能分类令人失望,但他强调“造园”的前提——“住宅仍是一个住宅”。他没有否定这个限制性的先在功能分类,而是试图在它和由设计引入的形式分类之间建立无等级差别的对话。“在二室一厅中造园,就是用园林重写住宅,那么,二室一厅的限制,意味着园林也必须被重写。”[22]在王澍的语境中,“园林= 开放文本”;他所说的造园活动意味着以设计的方式将地形/造型、功能/形式、形态/建构等一系列决定建筑体验的先在等级结构转化为向体验开放的经验过程。

2.类型重写类型:象山校区

在对中国美术学院象山校区二期项目(以下简称“象山校区”)的评述中,几乎无一例外,王澍的类型学被描述为一种单一分类标准的产物,而不是对相互矛盾的分类标准的同时应用。例如,金秋野细致的分析注意到了王澍的建构类型、形态类型、组群类型;他将这些多方面的重复关系描述为自下而上的“层级”。“小”的建构类型如瓦爿墙、夯土墙、素混凝土以及各种乡土工艺的组织构成了“山房”“水房”“院房”等建筑单体形态类型,进而单体的组织模式形成了建筑群的构图类型。将王澍的类型操作比拟为山水画,金秋野认为这些不同尺度级别的相似性“在从笔画到篇章的各个层次上,[使]王澍的设计语言连缀起来,上下呼应、互为表里”,并“组成一个现代尺度的园林”[23]。在更早的一篇关于象山校区的设计说明中,王澍和陆文宇明确肯定过上述类似的分类体系[24]。但仔细观察就会发现,这种山房/水房/院房的分类体系是不稳定的;换句话说,这些类型之间其实没有确切的形式边界。下文以山房和水房为例说明象山校区设计中类型怎样重写类型。

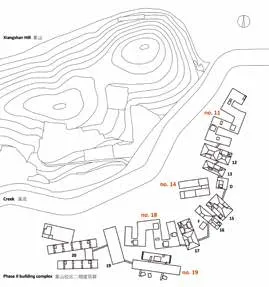

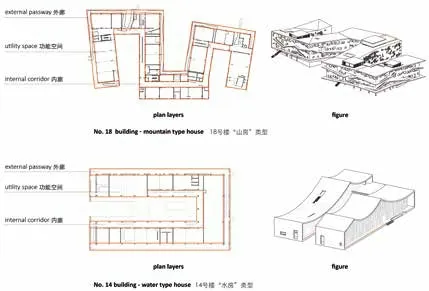

山房在象山南侧基地上重复两次,分别是11和18号楼;作为水房类型的14号和19号楼也出现两次(图2)。虽然这两个类型具有强烈的造型区分(特别是屋顶),但它们都包含了类似的建构工艺;且其空间构成几乎是一致的——它们都采用一种层状组织。

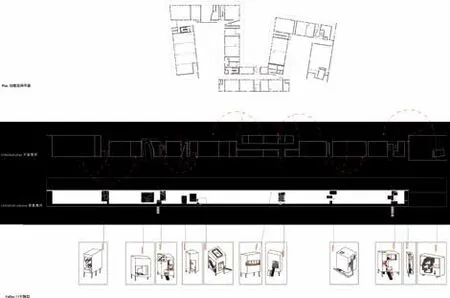

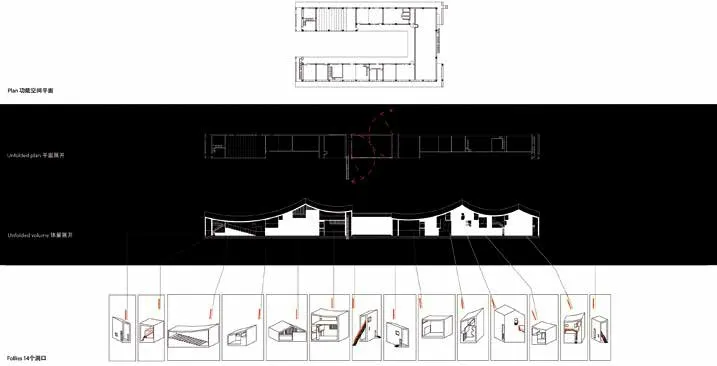

如图3所示,山房类型18号楼和水房类型14号楼在平面上由3层组成——外廊、内廊、功能空间。18号楼中,比较“厚的”功能空间由常见的均质柱网定义,但空间的连续性被11个“空洞”打破,这些通高的空洞不但打断了空间的水平延展,且将18号楼的3个层次以视觉或物理的方式联系起来(图4)。如果将18号楼的功能部分分离出来并将其蛇形体量展开,连续/非连续的主题变得一目了然 (图5)。在14号楼的设计中也出现了类似的设置(图6),贯通楼层的竖向空间使外廊、室内、合院流动起来。运用同样的图形分析方法,图7将14号楼的功能空间做线性展开并一一标明14个“空洞”的位置。

图2:中国美术学院象山校区二期项目主建筑群总图关系

图3:山房类型18号楼(上)和水房类型14号楼(下)的层状空间组织

图4:18号楼中部分打破均质体量的“空洞”

图5:18号楼的11个“空洞”与水平连续体量

图6:14号楼中打破连续体量的两个“空洞”

另外,层状的组织形式并不限于建筑。“层”由象山辐射开来逐渐达至山脚下的小溪;二期主建筑群顺应象山等高线的走向,从形式的角度可以被认为是介于自然和城市之间的、具有厚度的一个人工层次。这个延绵的带状构造被多个间歇打断,分割出所谓建筑单体,又由单体之间的钢结构旱桥加以联系(见图2)。层的并置处理抗拒山房、水房这类由形象决定的单一分类,也反抗单体、群体这种由大小决定的尺度分类。在建构、空间组织、造型等多个方面的、同时发生的重复正是“园林类型学”的要旨:没有哪种分类是自明的,相反它是在具体的建成环境体验中逐渐成形的。而象山校区中“分类逻辑不连续”的设计实践正是王澍的园林类型学对“开放文本”这一观念作出的具体回应。

分类是在身体体验和抽象概念之间的往返运动。对类型的过早确认可能导致类型学批评草草收场。将象山校区缩减为一种封闭的、先于经验的、自满的建筑类型系统最直接的后果就是类型学分析从能指的批评陡然坠向所指的批评。评论家们要么倾向于指出象山校区类型学的历史象征,要么口径一致地重复“作者”关于类型的权威解释[25]。即使王澍自己的写作,类型重复也不再被描述为“没有来源的复制品”,相反,他详尽回溯了山房、水房、院房、太湖房、瓦园每一个类型的“起源”[26]。对于其他人来说,王澍的“园林类型学”从早期的“解构实验”转变为赖德霖所说的“画意美学”[27];从对“过去与现在的一切本文进行语言实验的兴趣”走向“中国文人建筑传统现代复兴”[28]。在场的、身体性的类型学体验在学术界对象山校区的类型学研究中是不存在的。就像“二室一厅”和“园林”相互重写一样,很难说是开放的文本类型学回望了园林还是传统园林前瞻了一种后现代性。说王澍自宅和象山校区是“园林”不如说它们透露了一种“园林性”。这种“园林性”来自“园林”和“类型学”这两种话语之间某种开放的交流状态;它是介于园林传统和类型学构思之间的什么东西。简言之,“园林-类型学”也是一个开放的文本。

图7:18号楼的14个“空洞”与水平连续体量

四、教育:“织体-城市”

上文回顾了开放文本的观念对王澍理论写作和设计实践的影响。王澍的文本隐喻也延伸到了他在中国美术学院建筑艺术系的教学活动中。2009—2019年,在王澍指导下完成的学位论文总共44篇。其中,硕士论文38篇、博士论文6篇。这10年的研究内容可以大致分为三个方向:1)中国当代与传统建成环境;2)浙江地区乡土建构技术(包括土作、竹组、木作等工艺);3)跨符号系统文本阅读。虽然这三类研究时有交叉,但第一类(约20篇)的数量比重明显占优。在这一方向上,文本、结构、类型学的观念贯穿了对城市自发营造活动、公共环境以及江浙地区传统民居、村落、聚落的研究。例如《乡村建筑微观类型学》一文以“结构主义的整体观”为出发点讨论村落结构[29]。 《浙江村落结构性浅析》重申《虚构城市》的核心观念,“中国的传统村落其实已经向我们诠释了什么是整体性、丰富性和差异性的织体城市”[30];沿用这种理念,《关于生活文本(text)——模式语言(pattern language)下的杭州城中村研究》一文,将城中村、传统城市以及乡村视为由“自发参与”而形成的兼具“差异性与丰富性的城市”样本[31]。《浙江村落的非常变化——基于传统营造语言崩溃下的讨论》一文,“把村落看成一种文”,并力图“从结构主义以及解构主义语言学入手去解析浙南村落一系列非常规变化之间的联系”[32]。而博士论文《生发图示—— 一种在语言学与社会学背景下的建筑聚落织体研究》,则“沿着[……]‘建筑语言学转向'的思路”从新解读真实生活场景的语言学特征,并“揭示其中所隐含的一种包含集体聚落同一性与差异性的结构思维”[33]。除了关注技术层面的问题,第二类方向“乡土建构工艺”的讨论也往往建立在“建构系统作为一种语言”的假设之上。《水在浙中传统木作建筑及构造中的差异性表达》和《浙中地区乡土营造中的檐下承托系统初探》都认为一个建筑局部或者构造往往同时处于两个网络——建造体系的组织逻辑和地方文化的语义系统,因而建构和文化类似语言中能指/所指的关系[34]。《砌的意义》和《织物的理性》沿用结构主义语言学中的“聚合关系”和“组合关系”对建构语言进行分类并编撰“砌筑 词典”[35]。

研究方向一和二延续了《虚构城市》中“城市如织体”的隐喻;第三类研究“跨符号文本比较”则脱胎于王澍的写作实践“织体如城市”。最近有研究报告对《虚构城市》的文本形态进行了细致的分析,并指出王澍作品中写作形式和建成形式的同构关系[36]。按照王澍自己的说法,“设计是‘做'(do),理论也是‘做'(do)”[37]。第三类研究“织体如城市”通常从对具体的书写和视听文本(包括昆曲、舆图、造园论文献和山水绘画)的阅读出发,并创造性地将其符号组织形式和建成环境模式进行某种类比。例如,《江南园林的戏剧性——昆曲与园林的同构性阅读》一文主张“观曲再游园”:将昆曲“分为三个不同的建构层级”并尝试对应三种“园林观法”[38]。这种跨符号系统比较也见于《纸上园林的骈偶叙事》;该文章寻找《园冶》一书中的对偶修辞形式和真实园林营造手法的关系[39]。博士论文《一种城市建筑书写术》中既包含了对作为人类学活动的市井营造实践的“章法”的讨论,也包含了企图以室内空间的布局隐喻城市结构的设计案例[40]。理论/设计、写作/修筑、知识/实践、城市/建筑、建成环境/非建成环境共同的物质性是这些依然在影响建筑文化的二元结构得以松动、相互融通的基底。严格意义上讲,“织体如城市”类比的不是语言和建筑,而是身体和身体;在这种比较中,一切使用符号的活动都被看作是由先在文化规则制约的身体性劳作。符号的身体性,或说物体内在的、对施加于它之上的文化教条的反抗则是“跨符号文本比较”创造力的物质性基础。

以上引述勾勒出一种《虚构城市》在主题、观念、方法上的延续性。“织体-城市”的研究模式仍在影响着局部的建筑研究文化。在王澍的教学活动中,“语言-文本-符号学”的视角和模式涵盖了以建成环境和非建成环境为对象的各个建筑学研究领域。寻找、类比、转化文本结构的技巧就是这种研究文化的核心。类型学——关于辨别重复与差异的智性活动,在从小到建构片段大到城市肌理的一切文本阅读中发挥了作用。而新颖的重复,或说那种在两个被认为是并无干系的事物之间建立联系的能力,则是这种阅读/研究最激荡的文化创造力。

然后,这种创造力和它的偏狭同样引人注目。第一,就像文章开头所指出的那样,“城市如织体”的文本隐喻不是《虚构城市》的发明而是建筑学中的一个话语传统。尽管结构主义语言学——从索绪尔的《普通语言学教程》到乔姆斯基的“生成语法”,可能是最为建筑学所熟知的语言学模式,这两者也仅仅是语言学中的两个分支。特别是索绪尔的“能指/所指”“语言/言语”等一系列二元结构已经很大程度上被主流语言学的“语义-语法-语用”的三元模式所取代[例如韩礼德(M.A.K. Halliday)]所开创的具有广泛影响的系统功能语言学(Systemic Functional Linguistics)[41]。 事实上,《虚构城市》和它的后学较少反映对建筑学语言隐喻传统的历史参照,同时也缺少对从二元到三元语言模式的批判性理解。归根结底,语言是封闭的还是开放的形式系统?这不仅仅是语言学内部的争论,以语言学为模型的建筑学研究思路也不可避免地受制于这两种判然有别的形式观。20年过去了,王澍在中国的具体语境中开辟的建筑文本学固然让人激动,但结构和文本、二元和三元符号模型的分歧从来没有被正面回答过。第二,“织体如城市”的建筑隐喻对它自身那种“在非建筑事物中看到建筑事物”的创造性缺乏理论反思。它的创造性停留在个案研究;它的理论视野止步于语言学;它没能说明为什么隐喻是一种更一般意义上的认识模式;它没能挺身反对日渐猖獗地将建筑研究等同于“推理”的笛卡尔理性主义;它还不是一种一般的、具有系统性的以及更广泛应用价值的建筑符号学研究方法;它很容易被指责为是“过度解读的”、个人化的、偶然的、浪漫主义的、违规的、非科学的。一句话,“虚构”这种研究活动缺少对自身的想象力进行系统性的哲学和理论辩护的能力。然而在一个技术主义盛行的时代,捍卫建筑学研究文化中想象力的价值(而不单单是想象力)就是维系建筑学的生命本身。从这种角度来看,建筑中的“虚构”这一论题,某种介于结构和解构之间的活动,还没有完结。“虚构城市”最令人振奋的允诺:混淆设计和理论、反思和实践、城市和建筑、建筑学和非建筑学、自我和世界……更一般地,对“整个建筑学赖以为基础的分类学[或说二元结构……]予以一种爆炸性的致命打击”还未能完全 兑现[42]。

五、结语

作为一个“思想性项目”,王澍的虚构实践仍然在他的理论、设计以及建筑教育实践中持续。本文在《虚构城市》“未完结处”立论,并指出:1)基于语言-建筑类比的虚构理论缺乏对它赖以建立的语言学模型的反思,《虚构城市》在“什么是语言”的问题上含混不清,20年后,它的比较视角显得越来越狭窄;2)评论界忽视了王澍类型学设计实践的开放文本内涵,类型学评论轻易地采取一种历史象征主义,《虚构城市》的先锋力量遗落; 3)王澍在《虚构城市》中强调“方法是城市设计研究的生命”[43],但“虚构城市”这种研究文化对自身赖以建立的方法论——隐喻,却未能透彻说明。20年后回望先锋,王澍的公众形象已经定格,他首先是一个“中国传统文人”而不再是“无国籍后现代主义者”。我们接受王澍身份的同时也在欢呼“本土建筑学”的胜利。当《虚构城市》宣称要“把一些实验性的诊断献给中国城市的多种(永远不会是全部)的未来”时,它变成了一座“小径分岔的花园”,使人们忘“我”于其间的正是后现代和前现代的交织。

注释

[1]参见:刘东洋.王澍的一个思想性项目——他从阿尔多·罗西的《城市建筑学》中学到了什么[J].新美术,2013(8):105-115.

[2]王澍.虚构城市[D].同济大学博士学位论文,2000:1.

[3]建筑历史学家阿德里安·福狄(Adrian Forty),将建筑文化圈中语言隐喻的历史、流变,以及围绕它的各路争端追溯至欧洲17世纪。艺术史学家保罗·克罗斯利和乔治亚·克拉克(Paul Crossley and Georgia Clarke),则认为建筑中的语言隐喻“和维特鲁威一样古老”。参见:Adrian Forty. Words and Buildings:A Vocabulary of Modern Architecture[M]. 2nd edn. London:Thames and Hudson,2004 [2000]:62-85;Paul Crossley,Georgia Clarke. Introduction,in Architecture and Language:Constructing Identity in European Architecture c. 1000-1650 [M]. ed. by Georgia Clarke and Paul Crossley. Cambridge:Cambridge University Press,2000:1-20.

[4]“城市作为可以被阅读的文本”在过去的一个世纪,不同领域的作者——包括社会学家、文化学者、建筑理论家、实践者、城市学家,都对此一主题做过评述。参见:James Donald. Metropolis:The City as Text[M]//Social and Cultural Forms of Modernity:Understanding Modern Societies,Book III. ed. by Robert Bocock and Kenneth Thompson. Cambridge:Polity Press,1992:418-470;David Frisby. The Metropolis as Text:Otto Wagner and Vienna's ‘Second Renaissance'[M]// The Hieroglyphics of Space:Reading and Experiencing the Modern Metropolis. ed. by Neil Leach. London/New York:Routledge,2002:15-30. 事实上,在建筑、城市规划、文化研究等领域,“读城”都是一种旷日持久的实践。例如,《虚构城市》下篇中的“散漫”“分心”的城市阅读者形象可以追溯到瓦尔特·本雅明的“游荡者”(Flâneur)。参见:Keith Tester. Introduction,in The Flâneur[M]. ed. by Keith Tester. Abingdon/New York:Routledge,1994:1-21. 《虚构城市》中对城市阅读主体——建筑师和业余者——的区分接近米歇尔·德·赛图(Michel de Certeau)在他的“日常实践”中所做的区别:权力者(建筑师、城市规划专家、政策制定者)和非权势者(“普通人”)的阅读。参见:Michel de Certeau. Walking in the City[M]//The Practice of Everyday Life. Berkeley/Los Angeles,CA:University of California Press,1988:91-110.《虚构城市》下篇中“发明”的各种阅读主题事实上在持续的读城活动中一直被书写着:城市作为“梦的文本”、作为“迷宫文本”“破碎的文本”“未被书写的文本”,等等。参见:David Frisby. Fragments of Modernity:Theories of Modernity in the Work of Simmel,Kracauer and Benjamin[M]. New York:Routledge,2013.《虚构城市》中站在城市“之上”和“之内”的阅读模式也早已被实践过了。1970年代结构主义时期的罗兰·巴特实践一种静态视点的、全景式的、站在城市之上的阅读。1980年代,米歇尔·德·赛图在Walking in the City一文中则力申一种动态的、开始于局部的、站在城市之内的后结构阅读。参见:Roland Barthes. The Eiffel Tower[M]//The Eiffel Tower and Other Mythologies. Berkeley and Los Angeles:Unversity of California Press,1997 [1979]:3-17.

[5]同[2]:109,115.

[6]王澍声称:“从《考工记》直到清代末年,甚至直到今天许多尚未受到现代城市设计概念影响的偏僻乡村,它们都使用着同样的构成方法。”同[2]:123.

[7]同[2]:98,133,137.

[8]同[2]:109.

[9]俄国文学形式主义者的“文学自治体”观念反对一切将文学作品看作是对外在于文学的因素,如政治、伦理、社会、文化、作者心理等的表述。斯特劳斯的神话结构寻找构成看似千变万化的世界各地的神话叙事的基本单元(他本人称为神话的“一般构成单位”)。这两者的共同点都在于投向语言的内向目光,寻找(文学和神话)语言的内部组织逻辑。神话分析,参见:Claude Lévi-Strauss. The Structrual Study of Myth[J]. The Journal of American Folklore,1955,68(270):428-444.

[10]关于斯特劳斯和巴特对王澍建筑写作的直接而深刻的影响,参见:高金心冷. 虚构《虚构城市》[J].新建筑,2016(3):76-85.

[11]同[2]:140.

[12]同[2]:115,148.

[13]同[2]:165,157.

[14]同[2]:100,158,164.

[15]同[2]:165.

[16]参见:童明.理型与理景(一)——王澍的文本及其建筑[J].建筑师,2013(2):6-19;陈健.在设计和写作之间[J].时代建筑,2000(2):26-29.

[17]科尔·罗斯金姆以“园林类型学”形容王澍的中国美术学院象山校区二期的设计。参见:Cole Roskam. Structures of Everyday Life:the Architecture of Wang Shu[J/OL]. Artforum,2013-11(52)[2020-03-30]. https://www.artforum.com/print/201309/structures-of-everyday-life-the-architecture-ofwang-shu-43532.

[18]参见:童明.理型与理景(三)——王澍的文本及其建筑[J].建筑师,2013(4):46-59;金秋野.凝视与一瞥[J].建筑学报,2014(1):18-29;城市笔记人. 城市笔记:之13——从罗西到王澍:一个关键词身后的延异与建构[J].建筑师,2013(2):20-31.

[19]王澍.八间不能住的房子[M]//王明贤,杜坚编.设计的开始.北京:中国建筑工业出版社,2002:59.

[20]王澍.造园记[M]//王明贤,杜坚编.设计的开始.北京:中国建筑工业出版社,2002:38.

[21]参见:John Whiteman,Peter Eisenman.Site Unscene-Notes on Architecture and the Concept of Fiction. Peter Eisenman:Moving Arrows,Eros and Other Errors [J].AA Files,1986(12):76-84.

[22]同[20]:34.

[23]金秋野.凝视与一瞥[J].建筑学报,2014(1):22.

[24]参见:王澍,陆文宇.中国美术学院象山校园山南二期工程设计[J].时代建筑,2008(3):72-85.

[25]参见:李凯生,形式书写与织体城市——作为方法和观念的象山校园[J].世界建筑,2012(5):34;童明.理型与理景(三)——王澍的文本及其建筑[J].建筑师,2013(4):47.

[26]同[24]。

[27]参见:赖德霖.从现代建筑“画意”话语的发展看王澍建筑[J].建筑学报,2013(4):80-91.

[28]参见:赖德霖,中国文人建筑传统现代复兴与发展之路上的王澍[J].建筑学报,2012(5):1-5.

[29]参见:何雅量.乡村建筑微观类型学——以浙江省传统一字形民居为例的差异性言语系统研究[D].中国美术学院硕士学位论文,2016.

[30]胡炜琦,浙江村落结构性浅析[D].中国美术学院硕士学位论文,2009:摘要.

[31]参见:林毓鹏.关于生活的文本(text)——模式语言(pattern language)下的杭州城中村探究[D].中国美术学院硕士学位论文,2019.

[32]金镭.浙南村落的非常变化——基于传统营造语言崩溃下的讨论[D].中国美术学院硕士学位论文,2017:摘要.

[33]杨寯.生发图示—— 一种在语言学与社会学背景下的建筑聚落织体研究[D].中国美术学院博士学位论文,2017:摘要.

[34]参见:黄迪.水在浙中传统木作建筑及构造中的差异性表达[D]. 中国美术学院建筑艺术系硕士学位论文,2018;王俊磊.浙中地区乡土营造中的檐下承托系统初探[D].中国美术学院硕士学位论文,2012.

[35]参见:徐亚庆.砌的意义[D].中国美术学院硕士学位论文,2010;杨孝唯.织物的理性——浙江乡土建造中的砌筑研究[D].中国美术学院硕士学位论文,2009.

[36]参见:Xin Jin.Treatise/Architecture in Wang Shu's Work:Three Readings on Fictionalising Cities and the Xiangshan Campus of the China Academy of Art[D].unpublished Ph. D thesis.The University of Nottingham,Architecture and Built Environment,2018.

[37]同[2]:16.

[38]参见:王祺雯.江南园林的戏剧性——昆曲与园林的同构性阅读[D].中国美术学院硕士学位论文,2017.

[39]参见:李锡恩.纸上园林的骈偶叙事——《园冶·园说》的文句结构初探[D].中国美术学院硕士学位论文,2013.

[40]参见:李墨.一种城市建筑书写术[D].中国美术学院博士学位论文,2014.

[41]参见:M. A. K. Halliday and Christian M.I.M. Matthiessen,An Introduction to Functional Grammar [M]. 3rd edn.London:Hodder Arnold,2004.

[42]同[2]:104.

[43]同[2]:16.