物体与物像:密斯·凡·德·罗建筑中的雕塑

张燕来 ZHANG Yanlai

2013年8月,美国休斯敦。我前去“朝圣”密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe)设计的休斯敦美术馆库宁安厅(Cullinan Hall,1958年),一眼看到了门厅中的巴塞罗那椅和伫立在它之前的阿尔贝托·贾科梅蒂(Alberto Giacometti)的著名雕塑《站立的女人》(Standing Woman,1949年),于是我随手拍下了这个场景(图1)。

图1:休斯敦美术馆库宁安厅的门厅

当我决定写作本文时,突然回想起这张照片。或许对我而言,那是一个建立“建筑与雕塑”意识的决定性瞬间。

一、雕塑:空间之物

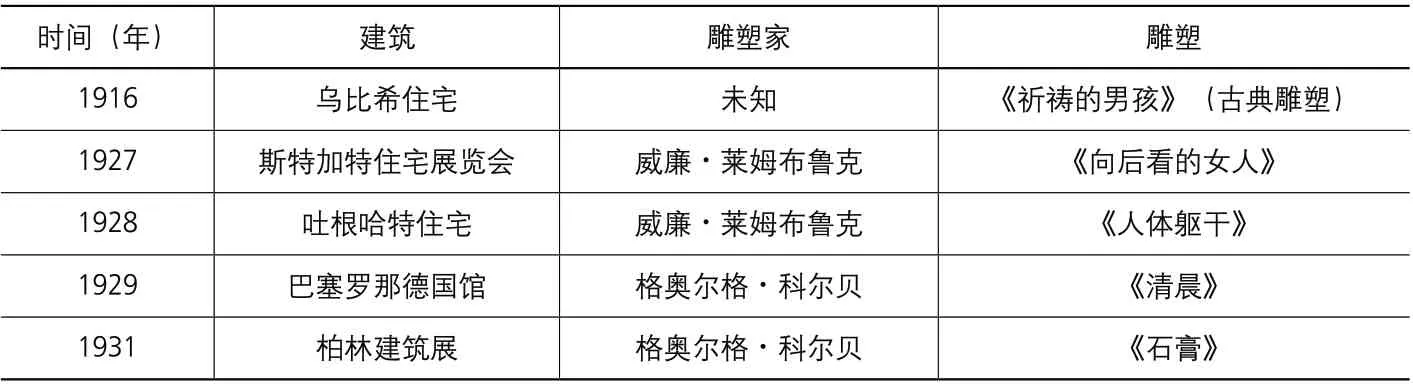

作为一名前卫建筑师,密斯对雕塑并不陌生。他的弟弟是一名雕塑家,他还有着多位雕塑家朋友,如威廉·莱姆布鲁克(Wilhelm Lehmbruck)、鲁道夫·贝林(Rudolf Belling)、保罗·亨宁(Paul Henning)等。从一开始,密斯对雕塑的使用就是深思熟虑的,雕塑与建筑的关联对他的影响也是持久的(表1)。

1.三座住宅

根据佩内洛普·柯蒂斯(Penelope Curtis)的研究,密斯对雕塑的使用始于乌比希住宅(Urbig House,1916年)中的古典雕塑《祈祷的男孩》,“这座雕塑扮演着密斯柏林时期雕塑和建筑关系的核心角色。”[1][2]18世纪,费德烈大帝将《祈祷的男孩》面朝窗外,作为波兹坦桑苏西宫藏书室景观的一部分。1830年,随着卡尔·弗里德里希·辛克尔(Karl Friedrich Schinkel)设计的阿尔特斯博物馆的建设,《祈祷的男孩》由室外移到了室内,再次占据了一个空间中心位置,也从被观察的景观的一部分成为观察者本人(图2)。因此,可以推断这是密斯柏林视觉记忆中一座具有重要意义的雕塑,密斯和其他建筑师,包括辛克尔本人都使用过其复制品。

密斯与德国表现主义雕塑家威廉·莱姆布鲁克有着长久的友谊[3],在其建成作品中使用的第一件现代雕塑便是莱姆布鲁克的《向后看的女人》(Woman Looking Back,1914年)。这具躯干(torso)最早出现于密斯和莉莉·雷希(Lily Reich)为斯图加特住宅展览会设计的玻璃房间中。从当年留下的黑白照片中可以看到,它在封闭的门厅中占据了一个重要位置,面朝餐厅但背对前厅。因此,这件雕塑同时位于空间的里面和外面(图3)。在这个最初的“流动空间”中,雕塑成为一个重要的空间元素:“在一个完全流动的空间中,它似乎被溶解了,而不是被不同程度的反射玻璃墙所包围,由莱姆布鲁克创作的躯干站在壮丽的隔离中。”[4]

1928年,莱姆布鲁克的躯干形体再次出现在吐根哈特住宅(Tugendhat House)中,从吐根哈特住宅的室内草图以及早期照片中,我们可以发现雕塑放在客厅东北角的基座上,位于椅子(巴塞罗那椅)之后,与窗户后面的树叶屏障形成了鲜明对比,既界定了玻璃窗、窗帘和玛瑙墙的交会,也表明了它位于客厅和“自然”之间,是起居空间中的一个真实元素,而非仅仅是一个概念性物体(图4)。“吐根哈特住宅与斯图加特住宅展览会对雕塑的使用方式完全一样,并且使用了相同的植物、椅子、窗帘、屏风——作为一种支点。”[5]仔细观察吐根哈特住宅中的雕塑位置,我们可以直接进入同时代的巴塞罗那馆(Barcelona Pavilion,1929年):左边的玛瑙墙、右边的椅子摆放在一张大地毯上,室外景色也非常相似。不同的是,巴塞罗那馆中的格奥尔格·科尔贝(Georg Kolbe)取代了莱姆布鲁克:不再是躯干,而是暴露在外部空间之中的完整人体。

密斯在德国时期建筑中的雕塑简表 表1

2.巴塞罗那之“晨”

与巴塞罗那博览会德国馆作为经典建筑的地位不同,其室内雕塑——科尔贝创作的《清晨》(Morning,1925年)很少被提及。即使提及,也通常认为它不是密斯的本意——基于密斯与莱姆布鲁克的友情,自然会推测密斯原本想要的是一件莱姆布鲁克的雕塑。

果真如此吗?从一开始,密斯就希望在德国馆中加入雕塑,他在最早的方案中布置了三座雕塑:两个水池中各一座,第三座位于中央空间。最终,如我们所熟悉的那样,室外的大水池成为没有任何装饰的广阔水面,《清晨》位于建筑内部的庭院小水池中。今天,我们已无法考据密斯对于三座雕塑的具体构思,只在他的一张草图中发现了室内水池中的倾斜形体 (图5)。“由于莱姆布鲁克没有创作过倾斜的女性雕塑,可以推测密斯的脑海中出现的是使用阿里斯蒂德·马约尔(Aristide Maillol)的(倾斜)雕塑来作为一座可识别的雕塑。”[6]值得注意的是,与早于密斯的时代的莱姆布鲁克和马约尔的作品不同,科尔贝的作品是和密斯的建筑创作同时期的。可以推测密斯在此想要的是一件更“现代”的作品,而《清晨》中女人形体的体态运动感满足了这种现代性。

图2:古典雕塑《祈祷的男孩》

图3:斯图加特住宅展览会中《向后看 的女人》雕塑

图4:吐根哈特住宅中的《人体躯干》雕塑

《清晨》在1927年慕尼黑格拉斯帕拉斯特(Glaspalast)展览中与常遭到混淆的《夜晚》(Evening,1925年)并置展出。“密斯只有很短的时间来完成巴塞罗那馆,从现有的雕塑中选择合适者是最有效的方法。”[7]但密斯选择《清晨》而非《夜晚》并非偶然,而是表明了他对雕塑的早期看法:两件人体雕塑都有一种沉重而缓慢的感觉,她们似乎在推动好像具有密度和质量的空气;她们远离观众往下看,在身体周围做着一种恍惚的、几乎是环形的游戏。“《夜晚》放下手臂并僵硬地远离身体,斜向下,似乎要推动身后的空气;《清晨》的动作更加简洁,手臂缓慢地伸展到头顶,双膝明显弯曲,显然更具吸引力。”[8]从前面看,《清晨》中,人物的向下一瞥与周围的空间更有结合性,密斯就此选择了《清晨》并为这件人体雕塑设计了一个更具有共鸣的空间(图6、图7)。在这座没有明确展品的建筑中,雕塑既作为一个吸引视线的固定点,也成为一个移动的目标,在透明的、反光的空间中不断重现。它不仅是观众必须接受的一个好奇之物,还是建筑意义上的一个重要元素:赋予了空间人性化的品质,也照亮了建筑本身;浓缩了观众的活动流线,并承担“内和外”的无止境循环。

巴塞罗那馆的设计恰逢密斯建筑思想变化的时期——从认为“设计作为时代纯粹精神的写照”到信奉“设计是创新精神的产物”。在1931年柏林德国建筑展上,密斯再次将一件科尔贝的雕塑置于水池边的室外庭院里,这件没有着色的石膏雕塑呈现出惊人的白色。整个图像提供了一种由内而外的特征,甚至更进一步,为建筑提供了它自己的灵魂。使用石膏雕像是19世纪以来的传统,本身并无新意。但密斯的这一使用走得更为深远,显示了在他设计的透明现代主义住宅中石膏雕像如何产生深刻的效果并揭示雕塑轮廓在三维空间中的作用。或者说,这一白色人形见证了密斯建筑中的雕塑由物体走向物像的过程(图8)。

图5:密斯的巴塞罗那馆设计草图

图6:巴塞罗那馆中的《清晨》(远、中、近景)

图7:《清晨》(左)与《夜晚》(右)

图8:在柏林举办的德国建筑展中的石膏雕塑

二、雕塑:艺术图像

1938年,密斯移居美国。在伊利诺伊理工大学建筑系主任的就职演说中,密斯解释了他的意图和目标:“始于材料的创造性长路只有一条:创建我们时代混乱中的秩序。”[9]事实上,密斯1937年在德国期间就已经构思了“建筑教育计划”,在“规划和创造”的标题下,他写道:“建筑、绘画和雕塑成为一个创造性的整体。”[10]

1.拼贴中的雕塑

1938年后,密斯大量使用拼贴(collage)作为设计表现方式,拼贴包含了过去的、同时代的艺术作品,绘画、雕塑、风景摄影一应俱全(表2)。“拼贴和绘画的组合是现代建筑表现中很有效的表现雕塑的方式:立体裁剪的雕塑与平面的树叶、水面与绘画在一个设想的线型框架中呈现,制定出透视角度的地面瓷砖、窗户和雕塑后的屏风。”[11]最早的拼贴出现于融教学与设计一体的住宅庭院和室内空间表现中,密斯在拼贴中最早使用的雕塑照片是莱姆布鲁克的《站立的女人》,另一件常见的雕塑是1934年开始在拼贴中出现的裸体古典雕塑《站立的女性》。可见,一方面,密斯将莱姆布鲁克和古典雕塑从柏林带到了芝加哥,另一方面,这些雕塑又由柏林时期空间中的真实物体转化为拼贴中的艺术图像。同时,作为图像的雕塑也给密斯带来了思考建筑多样性的可能,在《音乐厅方案》(project for a concert hall)拼贴中,密斯先后使用了古埃及雕像和阿里斯蒂德·马约尔(Aristide Maillol)的《沉思》作为前景,来探索不同时期、不同风格的雕塑在现代空间中的不同意味(图9、 图10)。

1943年,密斯在小城博物馆(Museum for a Small City)的概念设计拼贴中使用了毕加索的反战绘画《格林卡》(Guernica)和马约尔的两座雕塑的照片(图11)。画面水平延伸,左右并无边界的空间看起来似乎是无垠的。“这张拼贴融合了自然、艺术、空间,将影像艺术的片段构成空间元素之叠加,构成了密斯‘通用空间'的早期萌芽。”[12]耐人寻味的是,密斯在此将马约尔与毕加索并置在一起的原因在于它们的共同之处:“这些雕塑与《格林卡》的结合绝不是偶然的,不管她们走开还是把脸庞埋在臂弯里,这些雕塑中的人物都是对灾难的回应。”[13]小城博物馆拼贴总结了密斯看待雕塑与建筑关系的方式,这种关系与艺术空间的建造有着深刻的联系,也为植根于战争时期背景的现代博物馆提供了发展理念:“我认为它的外观与特定的雕塑作品密切相关,这种二元性——开放的空间和固定的雕塑——在理想情况下并不太适合博物馆,而适合延伸到外部空间。”[14]

2.庭院与展厅

“在现代建筑中添加雕塑是一种故意的行为,但它的主题却是分离。雕塑创造的景观对观众而言是指涉的(implicated),在庭院中或亭子里,介于室内与室外之间。”[15]从1954年起,密斯就致力于休斯敦美术馆库宁安厅雕塑花园的设计。一张1958年完成的《露台和雕塑花园》拼贴将四座雕塑置于现有的树木之前,添加的铺地、一面大理石墙和一个低矮的水池在空间上逐步后退,就像铺地一样增加了空间的深度。三座来自欧洲的雕塑:莱姆布鲁克的《跪着的女人》《下降》和马约尔的《山峰》在鸟瞰角度下呈现为绝对的静止、封闭和内向,左前方的亚洲风格佛像同样如此,整个雕塑花园呈现的印象更像是一处纪念园或墓地而非休闲或审美之处(图12)。对密斯而言,这张拼贴中流露出的近似于墓园的纪念氛围并非一种曲解:作为密斯的朋友,莱姆布鲁克在1919年38岁时结束了自己的生命,他的雕塑在此不正是一种永恒的纪念吗?

库宁安大厅建成后的首次展览“人类图像”(The Human Image)由密斯亲自策划。他为展出的绘画配置了又长又低的白色屏风,为雕塑配置了大的白色基座,展品从“古老的图像”到最近的雕塑,展示了“人类形式中永恒的风格概念”。展览导言指出了现代社会中的艺术价值:“通过人物形体的沉思,人类开始不断持久地思考男与女,人和社会、自然环境,人与死亡和神学的意识。”[16]整个空间中的展板、绘画和雕塑犹如从拼贴画面中步入真实世界的角色,呈现了从虚拟到现实的、与拼贴创作相反的空间逆向生成过程。

密斯美国时期建筑拼贴中的雕塑简表 表2

图9:庭院住宅拼贴中的古典雕塑(左)与莱姆布鲁克的雕塑(右)

图10:《音乐厅方案》拼贴中出现的不同雕塑

图11:小城博物馆拼贴

图12:休斯敦美术馆库宁安厅雕塑花园拼贴

密斯在建筑与雕塑图像之间设置的这种联系,被同时代其他建筑师明确地或含蓄地借用。菲利普·约翰逊(Philip Johnson)的建筑思想和密斯的关联在1952—1953年设计的纽约现代艺术博物馆(MoMA)雕塑庭院中显露无遗。约翰逊使用真实的雕塑就像密斯使用拼贴中的图像一样,“MoMA的雕塑庭院主要源自现代建筑的传统而不是更悠久的花园传统,展馆的模式融合了庭院。很明显,平面很像密斯庭院住宅。”[17]关键之处并不是约翰逊将空间室外化,而是设计了一个建筑之外的花园,矩形水池和水的关系不大,更多的是复制密斯风格的现代主义空白长方形——恰如密斯网格中期待的拼贴添加,这样的矩形图像穿透了雕塑、绘画和家具(图13)。

三、密斯的雕塑观点

1920年代以来,密斯一直保持和前卫艺术圈的密切联系。但令人疑惑的是,在他的建筑空间里,我们找不到乔治·万同格鲁(Georges Vantongerloo)、雅克·里皮兹(Jacques Lipchitz)等同时代的杰出雕塑家的作品。即使在1960年代的拼贴画中,亨利·摩尔(Henry Moore)或者亚历山大·考尔德(Alexander Calder)这些艺术家的抽象或者非具象的雕塑也没有出现,虽然这些抽象雕塑在当时更受欢迎,之后也经常与密斯的建筑并置(图14)。

如何解释密斯建筑的完美现代主义和他选择的雕塑的温和现代主义之间的明显对立?雕塑在他的建筑哲学中究竟扮演着怎样的角色?

1.存在之物体

图13:菲利普·约翰逊设计的纽约MoMA雕塑花园

图14:考尔德的雕塑《火烈鸟》,置于密斯设计的芝加哥联邦中心大厦前

图15:赫尔曼·兰格住宅室内的雕塑

赫伯特·里德(Herbert Read)在《现代雕塑简史》(Modern Sculpture:A Concise History)一书中将莱姆布鲁克和科尔贝等20世纪初的雕塑家统称为“迟疑者”:“徘徊于印象主义和古典主义之间,他们排斥立体主义率先显露出来的现代风格的挑战,然而,正是他们的折中主义,对雕塑的复兴作出了很大的贡献。”[18]本着这种精神,莱姆布鲁克和科尔贝的人形雕塑象征着“物质存在”和“灵魂需要”。密斯绝不是一名古典主义者,但他在雕塑的使用上存在着类似的“迟疑”,同时,他的人文主义追求又使他将雕塑的视觉与图像价值凌驾于雕塑的传统价值之上。

绘画和雕塑经常出现在密斯的设计草图中,尤其当他为拥有或收藏现代艺术作品的客户设计住宅时。早在1927年,在密斯为赫尔曼·兰格(Hermann Lange)设计的住宅走廊和卧室中就出现了莱姆布鲁克的雕塑,因此对密斯而言,真实雕塑和概念雕塑之间一直存在着足够的融合(图15)。通过对密斯草图的研究,我们可以发现雕塑在他的视觉中被拟人化,当他作画时,脑海中一定会浮现特定的雕塑作品。这也表明了密斯并没有以一般的装饰或功能性的方式使用雕塑,从一开始,雕塑就是真实的存在之物,不仅作为一种尺度的指示,也直接构成了他的建筑思想的一部分。

2.虚无之物像

在拼贴中,密斯将雕塑视为与绘画同样的物像元素,将空间可视化。相较于和墙面或隔断结合在一起的现代绘画所构成的“线”和“面”,雕塑则承担了“视觉锚”(visual anchor)的角色,形象地丰富了抽象性的现代建筑空间,也指向了现代建筑空间的比例变化和尺度对比,以及密斯的个人艺术品位。人形的雕塑物像既是物质的,也是精神的,承载了现代都市环境中的人类面对的“存在与虚无”。

密斯移居美国后,执着于“少就是多”的现代主义建筑创作,这些城市尺度的规划设计和高层建筑显然让密斯获得了更大的满足,而伴随着现代摄影技术的发展和20世纪抽象艺术的兴起,他对雕塑图像功能的认识越发清晰,其建筑作品的极少主义特征和抽象性也越发呈现。随后,“密斯风格”(Miesian)开始渗透到艺术领域,影响了以巴略特·纽曼(Barnett Newman)为代表的抽象表现主义艺术家,“纽曼回应了密斯对纯净的召唤,在他1948年开始的绘画作品中,波浪线将画布分成精准的矩形,比例严谨地采用了密斯风格的网格。”[19]毋庸置疑,密斯相对保守的物像所处的现代空间启发了同时代的现代艺术。

3.存在与虚无

一方面,对密斯而言,雕塑的特性从未呈现为单一的物质性或图像性,因此在他的建筑中,雕塑的特性从来不是唯一的;另一方面,从德国到美国,从室内的物体到拼贴中的物像,密斯建筑中的雕塑没有显示出线性的进化规律。因此可以说,雕塑在他的职业生涯中呈现了物与像的二元并行特征。

雷姆·库哈斯认为:“将密斯解读为独立或自主的大师是一个错误,密斯没有背景就像鱼离开水。”[20]库哈斯所言的背景既是建筑的和艺术的,更是观念的和文化的。早在1926年,密斯就将“时代的空间意志”“形式不是目的,而是结果”的建筑观念转变为“在现实中只有创造力才能真正形成”的信念。对密斯而言,新古典主义雕塑象征着对“自然和真理”的溯源,这种启蒙的冲动在他最早的雕塑选择中就表现出来了,并在之后的拼贴中重现。即使在现代性的整体背景下,密斯显然也无法摆脱新古典主义倾向,这种倾向促使他赋予自己的建筑以内在意义,并让这些内在意义在雕塑中得以体现。密斯的建筑哲学并不是线性发展的,在他的雕塑观念中存在着古典情节与现代精神之间的辗转,当他的建筑义无反顾地冲向现代主义高峰之时,雕塑成为他固守的古典领地。

四、现代建筑与雕塑

雕塑和建筑兼具体块、场地、材料、空间、色彩、光感、比例等诸多元素,从古典时期开始,建筑与雕塑就未曾分离。文艺复兴巨擘米开朗琪罗(Buonarroti Michelangelo)身兼建筑师、雕塑家和画家,17世纪杰出的雕塑家贝尔尼尼(Francesco Bernini)、博罗米尼(Francesco Borromini)、盖拉尔迪(Antonio Gherardi)都是职业建筑师。但随着艺术类别的分离,现代建筑中的雕塑在很大程度上却被忽视了。在此,密斯建筑中的雕塑可以引发我们寻求现代建筑与雕塑的关联,并重温以密斯为代表的现代建筑师与雕塑的邂逅之旅。

1.雕塑的空间性

回到休斯敦美术馆库宁安厅的《站立的女人》,赫尔伯特·乔治(Herbert George)在评价这座雕塑时写道:“空间的物质性作为一种革命性的力量,并不仅仅限于非具象雕塑。环绕和支撑贾科梅蒂《站立的女人》的空间已经成为一股比人体的物质性更真实的力量。”[21]空间性(spatial)作为雕塑的基本特征并不是在现代艺术中才诞生的,海因里希·沃尔夫林(Heinrich Wolfflin)在《美术史的基本概念》(Principles of Art History)中认为雕塑 “一方面有一种对平面的自我限制,另一方面有一种显著的纵深运动意义上对被强调的平面的有意的分解。”[22]但伴随着现代艺术由具象走向抽象的整体趋势,空间性愈发成为联系建筑、雕塑、装置和绘画的重要因素。这和罗莎琳·E.克劳斯(Rosalind E. Krauss)在《现代雕塑的变迁》(Passages in Modern Sculpture,1977年)中提出的“雕塑的根本原则在于空间中的延伸,而非时间”[23]不谋而合。

希布塞姆(L. Hilberseimer)在《密斯·凡·德·罗》(1956)一书中认为建筑和艺术在1920年代有一种分离。“它们都垂垂老矣,但各走各的路,各有各的发展,各有各的可能。一场广泛的、清教徒式的抗议活动开始了,反对艺术在过去时期的滥用,反对日益杂乱的建筑。”[24]回顾艺术与建筑的这一分离,虽然看起来是消极的,却对20世纪初的现代建筑和艺术产生了一些非常积极的影响,建筑师开始意识到建筑元素就是纯粹的形式,这为新的视觉艺术铺平了道路。1960年代后,随着公众艺术意识的觉醒,公共雕塑尤其是城市雕塑和纪念性雕塑的需求激增。“工业制造技术被用来创造大规模的作品,可以在视觉上甚至在物质性上与作为自主空间体验的建筑竞争。”[25]像肯尼思·斯耐尔森(Kenneth Snelson)和威尔·英斯利(Will Insley)这样的艺术大师都制作了超大尺寸的户外雕塑作品,雕塑家托尼·史密斯(Tony Smith)则有着20多年的建筑师生涯,他们的作品转向以空间雕塑挑战建筑尺度。总体上看,现代主义建筑师对雕塑功能的发现在一定程度上建立在对两种艺术互补性的传统认识之上,现代建筑抽象性和透明性的品质又赋予了雕塑提升的可能性。当现代雕塑与具象形体分离时,当建筑获得了更多的形体表现时,雕塑与建筑的相互作用在某种程度上反而减少了(图16)。

图16:托尼·史密斯创作的大尺度雕塑

实际上,如果回到古典建筑史中,我们还会自然地想起支撑雅典神庙屋顶的女神雕像柱,那些立柱在承重的同时展示了人类美好的形体。而当人体雕塑丧失了承重功能而转变为空间中的独立元素的那一刻,雕塑代表了现代建筑中被抹去的拟人化的一面。从这一点看,密斯钟爱的莱姆布鲁克在现代建筑中无处不在,那些拉长的、拉高的阴郁人形在表达了象征主义手法的同时,是否也会让我们联想起舒展的柏林美术馆新馆和冲向云霄的摩天大楼? 这种空间性或许正是20世纪城市在水平和垂直尺度同时展开的另一种隐喻(图17)。

图17:莱姆布鲁克的雕塑与现代建筑之间具有一定的内在联系

图18:波萨格诺卡诺瓦石膏艺廊扩建(左)和维罗纳旧城堡博物馆(右)

2. 20世纪中叶的雕塑展馆

古典时期,建筑师对室外空间的提升就可以通过在亭阁(pavilion)中添加雕塑而实现。[26]20世纪,巴塞罗那德国馆不仅进一步引申了pavilion的定义,开创了新型展馆空间方式,也确立了雕塑在现代建筑中的价值。“展馆呈现了透明性,也有着庇护性。它是一个特殊的艺术场所——以底座和顶盖为界,虽然它似乎与自然分割,但依旧是自然的一部分。展馆成为室内与室外的分界点,自然与建筑分离,但通过人形的雕塑获得了连接。”[27]

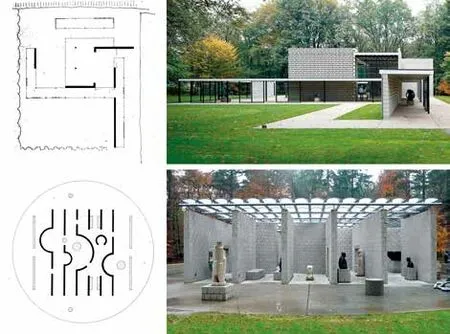

1950年代,卡罗·斯卡帕(Carlo Scarpa)先后完成了波萨格诺卡诺瓦石膏艺廊(Museum Canoviano,Possagno)扩建和维罗纳旧城堡博物馆(Museum Castelveccio,Verona)展厅设计。对于这两座以雕塑作为空间主体的建筑,斯卡帕作出了精彩的设计,尤其在维罗纳旧城堡博物馆中,他将主题雕塑飞悬于一个虚空的区域之上。“在这个交集中,同时是最虚空的区域中,斯卡帕引领我们作深刻的沉思:一个千年来的历史,以及它的现代及未来。”[28]

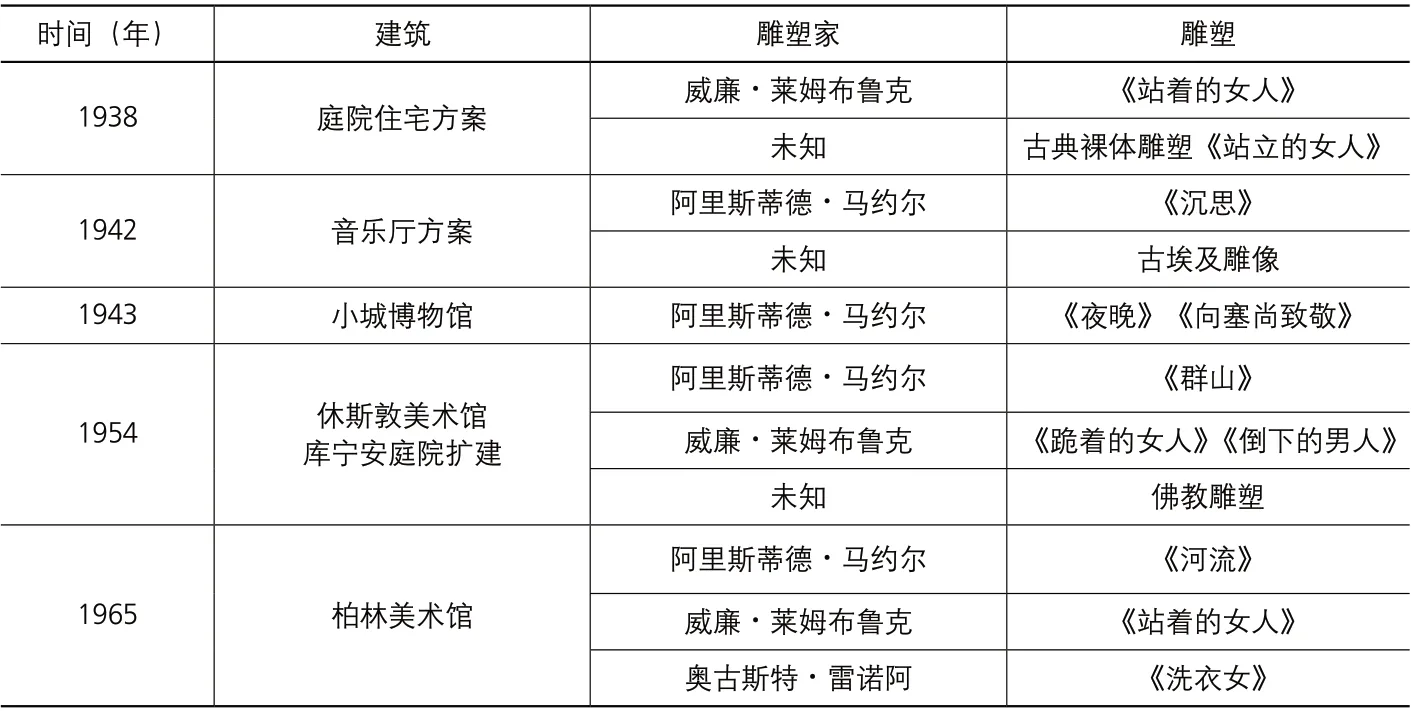

1955年在阿纳姆桑斯比克公园(Sonsbeek park,Arnhem)建成的临时露天雕塑展览馆由吉瑞特·里特维德(Gerrit Rietveld)设计,里特维德在长宽各12米的平面中设计了水平和垂直构件,内部的玻璃橱窗陈列较小的雕塑,更大的雕塑呈现在周围的砖基座上,以多样而统一的空间呈现了风格派的典型手法。10年后,另一位荷兰建筑师阿尔多·凡·艾克(Aldo Van Eyck )在同一地点设计建成的雕塑展览馆成为其建筑作品中最特别的一座。这座建筑以六片结合了半圆弧线的平行墙面构成了一个圆形基座和方形屋顶的开放空间,雕塑和观众分别成为建筑中静态和动态的空间元素 (图18、图19)。

在这些建筑中,雕塑成为建筑本身不能提供但建筑师明确渴望的空间元素。“这个元素既不是形象性的(figurative),也不仅仅是表现性的(representative),而是兼而有之的。雕塑可以概括、浓缩或升华建筑体验,但它与建筑体验又不同。”[29]观看者与被观看者(雕塑)之间的关系成为这些围绕雕塑展开的现代建筑的主题,空间进一步明确了建筑的客体与主体。20世纪以来的雕塑家和建筑师都使用了这种建筑学词汇来讲述我们所看到的事物与如何看待它们之间的关系:无论具象的还是抽象的雕塑,它都不再是一种附加之物,与此同时,观看者也成了雕塑和建筑的一部分。

五、结语

一些画家将太阳呈现为一个黄点,另一些画家将一个黄点描绘为太阳。

——巴勃罗·毕加索[30]

正如毕加索一语道破了艺术中物与像之间的互换和互补关系,雕塑的物像关系构成了密斯·凡·德·罗的建筑思想和艺术观念的一部分。与任何时代的艺术家一样,在他的职业生涯中,密斯面对着新与旧、物与像、传统与现代的矛盾问题,这是个人的迷茫,也是时代的轨迹。密斯连续性地大量使用雕塑长达40年,他在建筑创作中发现了“少就是多”甚至“无”(nothing)或者“近似无”(almost nothing),但当他面对雕塑时,雕塑终归是“存在之物”(something)。

1969年8月,密斯与世长眠后安葬于芝加哥。他的墓碑由外孙德克·洛汉(Dirk Lohan)设计(图20)。面对着这块矩形黑色大理石墓碑,我们自然会想起阿道夫·路斯(Adolf Loos)和卡西米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)的墓碑。当然,它也会让人联想起理查德·塞拉(Richard Serra)、唐纳德·贾德(Donald Judd)等现代艺术家创作的极少主义雕塑 (图21)。

如果这些雕塑可以轻语,它们又会如何诉说?

图19:里特维德(上,1955年)和凡·艾克(下,1965年)设计的阿纳姆雕塑馆

图20:密斯的墓碑

图21:柏林美术馆前的理查德·塞拉雕塑

注释

[1]Penelope Curtis. Patio and Pavilion:the Place of Sculpture in Modern Architecture[M]. Los Angeles:the J. Paul Getty Museum,2008:19.

[2]《祈祷的男孩》(The Praying Boy)原作高1.28米,1503年被发现于希腊罗兹岛(Rhodes),作者不详。有学者根据在那不勒斯发现的风格近似的雕塑,推测它由雕塑家利西浦斯(Lysippus)的孙子和学生制作于公元前3世纪。

[3]威廉·莱姆布鲁克(1881—1919)主要受自然主义和表现主义的影响,他的雕塑多为人物躯干,以忧郁感和哥特式建筑常见的拉长形式为特征,具有较强的建筑性和抽象性。1919年因抑郁症在柏林自杀。

[4]Andreas Beitin,Wolf Eiermann,Brigitte Franzen(ed.). Mies van der Rohe:Montage and Collage[M].London:Koenig Books,2017:p190.

[6]同注释 [1]:14.

[7]同注释[1]:16.

[8]同注释[1]:17.

[9]同注释[4]:201.

[10]同注释[4]:201.

[11]同注释[1]:72.

[12]张燕来.从视觉到空间:现代艺术语境中的密斯·凡·德·罗与拼贴[J].建筑师,2019(4):136.

[13]同注释[1]:69.

[14]同注释[1]:7.

企业文化设施,是企业文化建设的硬性设备和物质载体,茅台人历来重视企业文化设施建设。1994年,茅台开始建设“酒文化城”,建成有汉、唐、宋、元、明、清、现代7个展馆和文化街辅助建筑,收藏匾额、书画、文物作品5000多件,系统反映了茅台酒的发展历程;此外还建设了公司体育馆、图书室、阅览室、档案馆等文化活动设施,以丰富员工文娱活动,建成“一报两台三微五刊”等文化载体宣传茅台文化内涵。

[15]同注释[1]:9.

[16]同注释[1]:71.

[17]同注释[1]:90.

[18]郝伯特·里德.现代雕塑简史[M].曾四凯,王仙锦,译. 南宁:广西美术出版社,2014:26.

[19]Michael J. Lewis. American Art and Architecture[M]. London and New York:Thames&Hudson,2006:260.

[20]Phyllis Lambert(ed.). Mies in America[M]. New York:Harry N. Abrams,2002:723.

[21]Herbert George. The Elements of Sculpture[M]. London and New York:Phaidon Press,2014:131.

[22]沃尔夫林.美术史的基本概念:后期艺术中的风格发展问题[M].潘耀昌,译. 北京:北京大学出版社,2011:145.

[23]罗莎琳·克劳斯.现代雕塑的变迁[M].柯乔,吴彦,译. 北京:中国民族摄影艺术出版社,2017:3.

[24]L.Hilberseimer. Mise van der Rohe[M]. Chicago:Paul Theobald Company,1956:43.

[25]George Duby. Jean-Luc Daval(ed.). Sculpture:From the Renaissance to the Present Day[M]. London:Taschen,2006:1097.

[26]“pavilion”源于法语“pavillon”和拉丁语“papilionem”,在中世纪意味着与军事相关的楼阁。到了19世纪后期,“pavilion”被用作亭子或娱乐场所。后来随着两年一次的国际双年展的出现,国家临时展馆被称为“pavilion”也获得了 认可。

[27]同注释[1]:8-9.

[28]褚瑞基.卡罗·史卡帕:空间中流动的诗性[M].台北:田园城市,2007:146.

[29]同注释[1]:7.

[30]同注释[21]:77.