能力还是心理?*

——对留守经历长期影响的一项实证检验

□ 刘志军

内容提要 针对留守儿童的诸多研究表明,其学业成就及心理特征等会受到消极影响,但长期来看,这种影响会否传导为职场能力及职场心理方面的负效应仍缺乏探讨。基于2385 名80 后外来工的问卷调查数据,对童年期留守经历与成年后的务工工资、理想月薪及保留工资之间的关联进行实证检验,以间接探究留守经历对于个人职场能力及职场心理的长期影响。结果显示,务工工资、理想月薪无显著差异,但有留守经历者的保留工资显著偏低。这表明,留守经历对于个人长期的职场能力发展及职场能力的自我评估无显著影响,但可能导致更为内敛、退让的职场心理。采用GHQ-12 量表数据及参证变量所做的分析验证了这一结论。这启示我们在留守儿童关爱保护工作中需对社会心理发展有更多积极引导。

一、前言

留守经历,通常是指童年期曾为留守儿童的人生经历。根据一般的定义,留守儿童是指被外出务工经商的父母双方或一方留置在老家半年以上的18 周岁以下未成年人(叶敬忠等,2005:18)。海内外的一些研究表明,童年期留守经历的影响不显著甚至不乏积极影响,涉及身高与体重增长、独立坚强品格养成、抗逆力增强、营养改善、教育投资增加、与祖辈更亲密等等。尽管如此,从海内外多数相关研究的发现来看,留守经历对留守儿童的学业成就、心理健康、行为发展、社会交往等方面都容易产生偏于负面的效应(Fellmeth,2018;刘志军,2020),但长期来看,这些负面效应会否对其从学校走向职场后的成就及表现产生消极影响仍需进一步考察。

学界的少数定量研究已经指出了留守经历与就业层次相对更低、就业稳定性偏弱、工作流动性更高之间的显著关联 (汪建华、黄斌欢,2014;纪韶,2016;谢东虹,2016),但这种关联更多地与其职场能力有关,还是受到了自我认知及心理特征的影响,尚缺乏细致探究。按照一般的逻辑进行推论,上述负面效应可以从两个维度三个方面对成年后的职场表现产生影响:一是能力维度,即胜任相应工作的视角。通常的推论是,由于学业成就、社交能力及行为模式等方面的不利发展,其职场综合就业能力将有所降低。二是心理维度,即自身能力认知的视角。但这一维度相对更为复杂,可以进一步细分为对内的职场能力自我认知以及对外的职场价值社会感知。与职场综合就业能力降低的推论相呼应,他们自我认知的职场能力、预期的社会职场价值也会相对降低,如果叠加心理上的退缩效应,则会进一步压低其预期的被社会认可的职场价值。

由于社会对于儿童成年后的期待是进入职场成为可以自食其力的劳动者,创造社会财富并推动社会发展进步,因此,对于上述三方面推论的检验,将有利于探究童年期留守经历对于整个社会发展前景的长期影响,这事关对于留守儿童问题本质及其社会后果的判断。留守儿童尤其是第一代留守儿童绝大多数来自农村,从发展轨迹来看,他们中的少部分会获得高等教育的机会及由此开启的社会上升通道,其余则大多进入城市成为外来工,构成留守儿童成年后的主体。基于上述考虑,本文将利用一项针对外来工的抽样调查数据,以收入相关变量作为指标,讨论留守经历与成年后的务工工资、理想月薪和保留工资的关联,以此来考量留守经历对于个人在职业市场上的竞争力、个人对于自身的劳动力市场价值的评价以及个人可以接受的最低劳动力市场价值的影响方向和影响程度,从而窥探留守经历对于个人职场能力及职场心理的长期影响。

下文将首先基于相应的研究提出研究假设,然后介绍数据来源及相应的变量设置,再借助SPSS 软件做统计分析,最后根据统计结果做总结与讨论。

二、假设、数据与变量

收入是职场能力及与之相匹配的职场价值的直接体现,呼应上文提出的要比较分析职场综合就业能力、自我认知的职场能力、可接受最低职场价值的需要,我们可以分别考察实际工资收入、理想工资收入及保留工资的相应状况。其中实际工资收入反映的是个体在劳动力市场中取得的成就,大体反映了职场综合就业能力;理想工资收入与自我的职场能力认知密切相关,是对劳动力市场行情及个人能力进行匹配判断的结果; 保留工资即个人愿意接受的最低职场收入,反映的是对于自己的最低职场价值的认知,它既与自我职场能力认知紧密相关,也反映了个人的职场心理特点。如果说理想月薪反映了自我职场价值判断的上限的话,那么保留工资就是其下限。

由于本文的分析对象是外来工,下文将对前人关于外来工收入及留守群体特征等的相应研究结果做出梳理,据此提出研究假设。

(一)分析假设

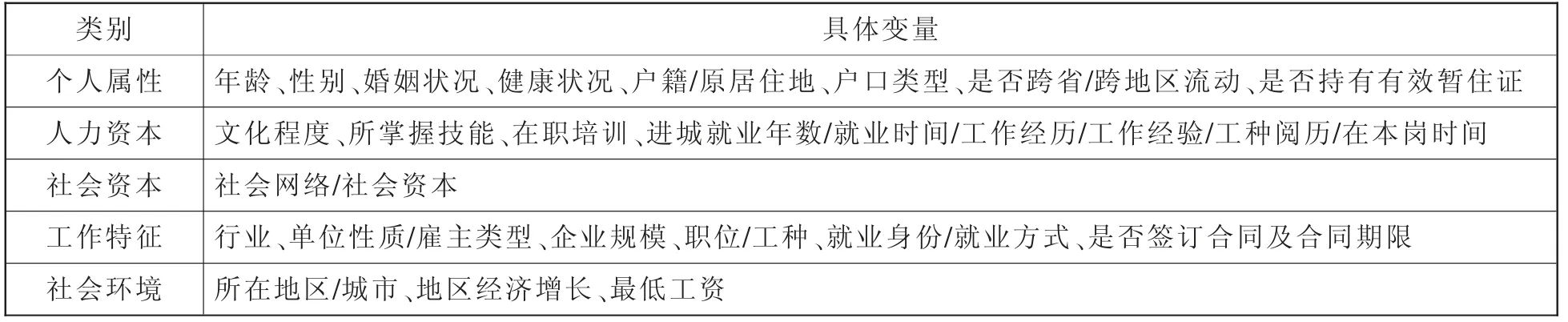

关于外来工 (农民工或流动人口) 的务工工资,①众多实证研究已有过分析,综合各家观点,他们的工资收入受到内在因素和外在因素的共同影响。其中内在因素包括个人属性、人力资本等方面,外在因素则涵盖社会资本、工作特征、社会环境等。各类因素详见表1。

从中可见,文化程度、所掌握技能都是影响工资收入的重要因素。例如,张车伟(2006)的研究表明,每增加1年教育,个人收入会增加4.34%;同时,教育回报率还随收入水平增加而增加,最高95%收入者的教育回报率是最低5%收入者的2倍多。赵延东、王奋宇(2002)、刘林平、张春泥(2007)等的研究也都表明,受教育程度的提高能不同程度地提高外来工的小时工资。此外,外来工所掌握的技能也在很大程度上决定了他们所能获得的工资水平(宗成峰、李茜,2008)。

而前人的研究已经指出了留守经历对个人能力发展的显著影响。一些实证研究提及,留守儿童在学校成绩、学习成就、技能发展等方面都受到很大程度的影响,主要表现为学习能力下降、学习成绩相对较差、更易辍学、在人际交往能力及综合社会适应能力方面也表现欠佳,等等。对中国留守儿童的多数研究都显示,留守对于学习成绩或教育成就有不良影响。例如,Liang et al.(2008)调查了四川省的3939 名小学生,发现留守经历对于学生的学校学习有着负面影响。李强等(2020)利用中国健康与营养调查数据所做的分析发现,父母外出尤其是母亲外出对于儿童辍学率有消极影响。Zhang et al.(2014) 在湖南隆回县调查了4528 名3-5年级学生,发现双亲外出的留守儿童的数学成绩降低了5.4 个百分位、语文成绩降低5.1 个百分位。赵玉菡等(2017)基于梅州市1327 个样本的比较分析也发现留守儿童的学习表现不如非留守儿童。Jia et al.(2010)、Wen & Lin(2012)、Lu(2012)、Zhou et al.(2014)等在山东、安徽、江西等省的调查也得出了类似结论。海外的研究同样表明,童年期与父母的分离会导致教育等方面的问题。Lu(2014)利用墨西哥家庭生活调查(MxFLS)和印度尼西亚家庭生活调查(IFLS)数据所做的分析显示,国际迁移父母的留守子女的教育成就低于那些与父母双方一起居住的儿童。父母在国内的迁移也有类似影响,同样利用墨西哥家庭生活调查(MxFLS)数据库,Lara(2015)分析发现父母的迁移对于男孩的就学具有负面影响。Lyle(2006)、Bakker et al.(2009)、Popa(2012)、Pörtner(2016)等在美国、加勒比地区、罗马尼亚、菲律宾所做的调查也都证实了父母在生活中的缺失对儿童学业成就的负面影响。

表1 外来工收入影响因素汇总

既然学校成绩和学业成就直接影响了个人可以达到的文化程度及能力水平,并进而影响其职场能力,而在一个相对开放和完善的劳动力市场上,以就业收入来衡量的职场成就一般与个人的职场能力正相关,这就意味着这种影响会直接体现在个人现在的工资水平上。前述关于外来工收入决定因素的研究也证明了这一点。据此,本文提出第一个假设:

假设1:有留守经历者的务工工资相对偏低。

当前的工资水平反映的是个人现在的实际收入水平,但考虑到各种现实条件的制约,有着高劳动力市场价值的个人不一定能够获得薪资相当的工作职位,而一些人也可能由于社会网络资源或机遇而获得高于个人职场价值的工资。例如,前人对于外来工相关群体的研究已指出,人际关系网络等社会资本对收入有着显著正向影响(赵延东、王奋宇,2002),无论是“跨越型”的还是“整合型”的社会资本都是如此(王春超、周先波,2013),②且其中的异质性社会网络或新型社会资本更为突出(陈成文、王修晓,2004)。因此,仅以现实的工资水平作为标准来衡量个人的职场成就有可能出现偏误。不过,人们基于自身职场价值的评估而提出的理想工资水平可以弥补这一不足,即便两者不会有显著区别,也可以用做假设1 的参证。

国内外关于流动人口、大学生、移民等群体的研究表明,与实际收入的影响因素相似,人们的理想薪资也受到了文化程度、个人能力及所掌握的技能的强烈影响,无论是对外来工 (石智雷,2012)、在校大学生(Brunello et al.,2004)、硕士研究生(王慧,2005)还是高校毕业生(张珂、赵忠,2011)的研究都证实了这一点。因此,外来工的理想收入水平也将取决于其自知或自我评估的学校成绩和学业成就。与假设1 相关,既然留守经历可能直接影响个人的学业表现并进而影响其职场能力,他们自知或自评的职业市场上的议价能力也可能相对较低,因此,我们预期有过留守经历者的理想月薪水平也相应较低。由此推导出第二个假设:

假设2:有留守经历者的理想工资相对偏低。

上述关于理想工资的假设,仅基于留守经历影响学业成就并进而影响职场能力的角度提出,考察的是人们基于自己的条件提出的与之相匹配的薪资预期。但理想工资终究只是“理想”中的工资,人们只是将其视为最佳或较佳的一种结果,现实中达不到这样的理想薪资水平,并不会导致其退出劳动力市场或另行谋职。与理想薪资相对,保留工资是人们的心理底线,会直接影响其是否接受某项工作的行动选择。保留工资的概念出自劳动经济学的“职业搜寻”理论,假定职业寻访者会预定一个是否接受某份工作的工资标准线,此即“保留工资”(赵延东,2003)。

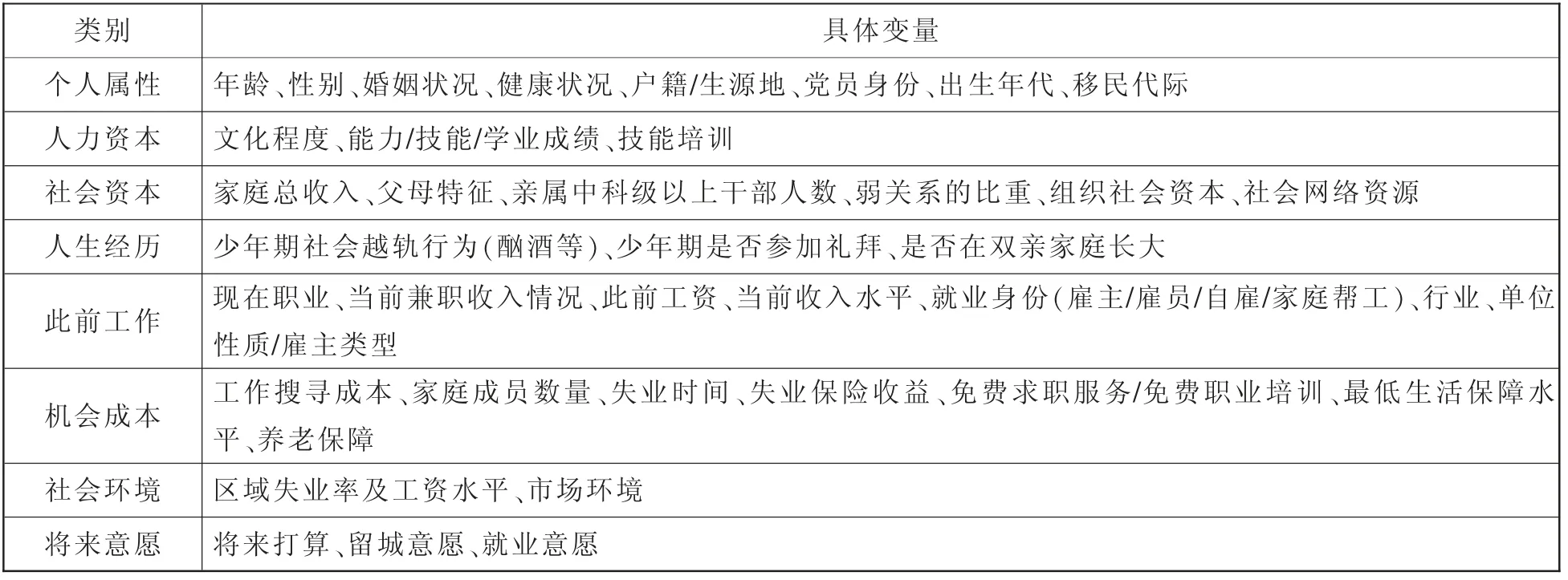

国内外的研究表明,保留工资与求职者的性别、年龄、文化程度、婚姻状况、家庭状况、社会关系网络、失业时长、失业前的工作特征、当地失业率、失业保险金水平等密切相关。汇总前人的研究结论,可以将这些影响因素归纳为个人属性、社会资本、人生经历等八大类别,详见表2。

表2 保留工资影响因素汇总

不过,笔者认为,保留工资应该会主要受到三方面因素的影响。一是个人对于自身职场价值和职场资源的评估,其影响因素与上文分析过的务工工资、理想月薪基本一致;二是对自己面临的生存迫力的认知;三是个人的心理弹性,这里主要指心理退让度或挫折耐受度,亦即个人心理上可以承受的理想月薪与实际月薪之间的落差到底有多大,如果能承受较大的这种落差,则说明其心理退让度较高,反之则心理退让度较低,前者的保留工资也就相应地低于后者。人们的这种心理弹性受到多方面因素的影响,事实上,前人关于保留工资的研究已经提及的“是否在双亲家庭长大”等人生经历的影响(Mohanty,2005)③,其背后的逻辑就是童年期经历会影响人们的这种心理弹性,并进而影响其保留工资的设定,亦即保留工资也会受到个人心理特点的影响。

诸多研究已经表明,留守经历是一种会产生多重影响的重要人生经历。相关研究已经指出了留守经历对个人心理特点的显著影响,一般的看法是,由于留守儿童处于亲子隔离或半隔离状态,他们缺乏亲子之间的日常性互动和温暖相依,安全感较低(吴霓等,2004),心理上呈现一些退缩、消极、内敛的特征(林宏,2003),对于大学生等群体的研究表明,这方面的影响还会在他们成年后继续存在,表现为心理安全感较低 (徐礼平等,2012)、缺陷感强(杨玲等,2016)、羞怯体验较高(谢其利、宛蓉,2016)、自我评价低、人际交往退缩(张莉华,2006)等等。

前文已经提及,留守经历可能通过影响个人的学业成就及能力发展而波及个人的就业市场价格。务工工资反映的是已经实现的个人职场价值,理想月薪则体现了个人基于自身职场价值的评估而提出的收入预期,两者虽然会有错位,但都可以作为个人能力发展程度的一个测度指标。然而,在同等条件下,人们的保留工资则可能因各自的心理特点不同而表现出差异。既然前人的研究已经表明了留守儿童有着内敛、退缩的心理人格特征,对于大学生等群体的研究也表明了有留守经历者在成年后会有更大的心理退让度,笔者预期他们也相应地愿意承受更低的保留工资。由此提出第三个假设:

假设3:有留守经历者的保留工资相对偏低。

(二)数据来源

为验证以上假设,本文将基于中山大学“农民工权益保护理论与实践研究” 项目所得的调查数据做出相应的统计分析。2010年7月,在刘林平教授的主持下,该项目对长三角和珠三角19 个城市的“大专及以下学历、跨区县流动、被企业或单位正式雇佣的外来务工人员”做了调查。问卷调查以2005年1%抽样调查数据中长三角和珠三角的流动人口数量为依据进行样本分配,控制性别、行业和区县分布,共收集有效样本4152 份,分布在3264 家不同规模、性质和行业的企业中,其中除了少量符合条件的城镇户口者,绝大多数为农民工,占83.5%(刘林平等,2011)。

(三)变量设置

留守经历是关键自变量。本文所说的留守经历是指曾为留守儿童的人生经历。根据笔者以往的研究发现,本文将留守儿童定义为“无法与父母正常共同生活的年龄低于高中学龄段的未成年人”④。考虑到中国的留守儿童自上个世纪80年代以来才集中出现与逐年增长,这次调查仅对1980年及以后出生的2385 个样本问询了在各个成长阶段“主要与谁生活在一起”的问题。本文据此构拟留守经历变量。首先,将“小学之前、小学、初中任一阶段,主要与父母之外的亲友(祖父母、外祖父母、兄弟姐妹、其他亲友)生活在一起或独自生活”的个案定义为有留守经历者,回答“住校”者,因无从判断其父母是否与其生活在一起,均按缺失值处理,其余视为无留守经历,由此产生“曾经留守”这一变量,用来对童年期是否有留守经历的影响进行测量。其次,考虑到不同年龄段开始留守及是否留守可能在影响强度与影响方向有所差异,故进一步对分别在小学之前、小学、初中开始留守及各阶段是否留守做单独赋值,由此生成“学前开始(留守)”、“小学开始 (留守)”、“初中开始(留守)”及“学前留守”、“小学留守”、“初中留守”这两组六个变量,以分别考察童年期不同阶段开始留守及是否留守的经历对成年后的影响。第三,考虑到不少人具有多阶段的留守经历,使得各阶段留守经历之间有交叉,因此粗略计算曾经留守过的时间长度,生成“留守时长”变量⑤,以考察多阶段留守的影响。由于部分有留守经历者还有过流动经历,为排除流动经历带来的混合影响,在对上述留守变量进行赋值时都排除了童年期有过外出流动经历的个案。

问卷对受访者在调查当年的月平均工资做了询问,本文将其设为受访者当时的“务工工资”。另一个问题问询的是“根据现在自身的条件,您理想的月薪是多少元”,本文将其设为“理想月薪”。问卷紧接着问询了“根据现在自身的条件,您能接受的最低月薪是多少元”,本文将其视为受访者的“保留工资”⑥。前文对于务工工资、理想月薪、保留工资的影响因素的梳理已经表明,个人属性、人力资本、社会资本、工作特征、社会环境等方面的变量都可能具有显著影响。根据问卷所能提供的变量,本文选取了年龄、性别、文化程度、当前工作工龄、婚姻状况、城乡来源、区域、是否跨省流动、工种等变量,用做相应的回归分析的控制变量。

三、统计分析

下文将分别建立回归分析模型,在控制重要的影响变量之后,分析留守经历与务工工资、理想月薪、保留工资之间的净关系,据此对假设进行检验和讨论。

(一)留守经历与务工工资

考虑到月平均工资的绝对值变化幅度较大,数据中出现的个别极值也容易对统计分析形成干扰,本文采用通行做法,对务工工资取自然对数纳入统计。为排除留守经历以外的因素的干扰,故建构回归模型。模型中将个人变量、生活环境等重要变量作为控制变量,解释变量为留守变量,自变量则为务工工资自然对数。考虑到各时间段的留守变量间具有相关性,故分别建立模型。

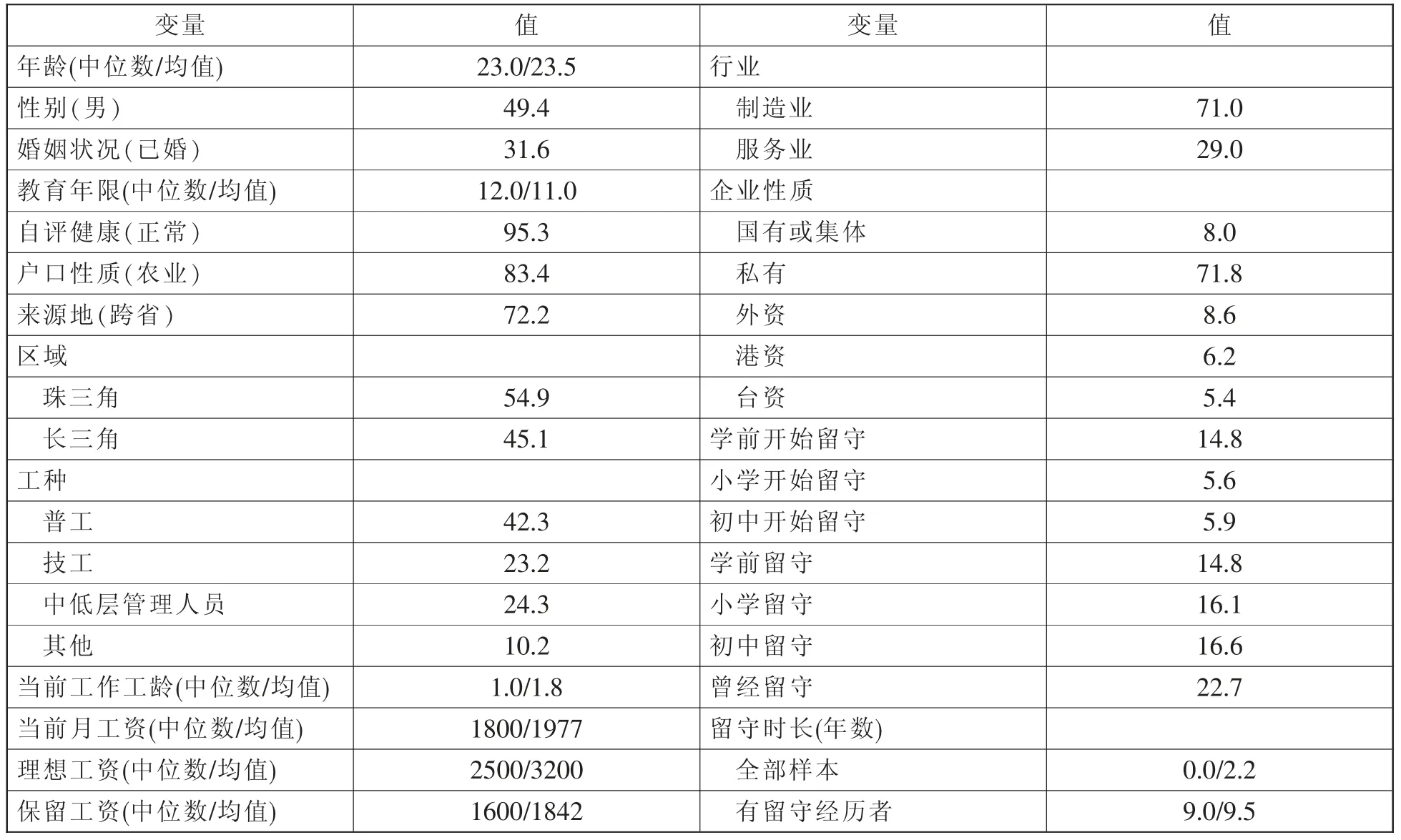

1.模型自变量选择及其描述统计。上文对于文献的梳理已经表明,年龄、性别、文化程度、工种、行业、企业性质等是影响个人工资水平的普遍性因素。此外,个人的身体健康状况与劳动能力直接相关,户口性质、当前工作的工龄与个人阅历和社会网络紧密联系,这些都可以影响到个人在职场上的工资议价能力。而地理区域因素也不可忽视,本次调查分别在长三角与珠三角的企业中进行,这两个区域的企业发展历史与企业特性有别,本文便将此二分变量也纳入模型,另外,是否跨省流动也是可能影响个人收入水平的潜在变量,也一并纳入模型。八个模型的解释变量则分别为“曾经留守、留守时长、学前开始留守、小学开始留守、初中开始留守、学前留守、小学留守、初中留守”。相关变量的描述统计见表3。

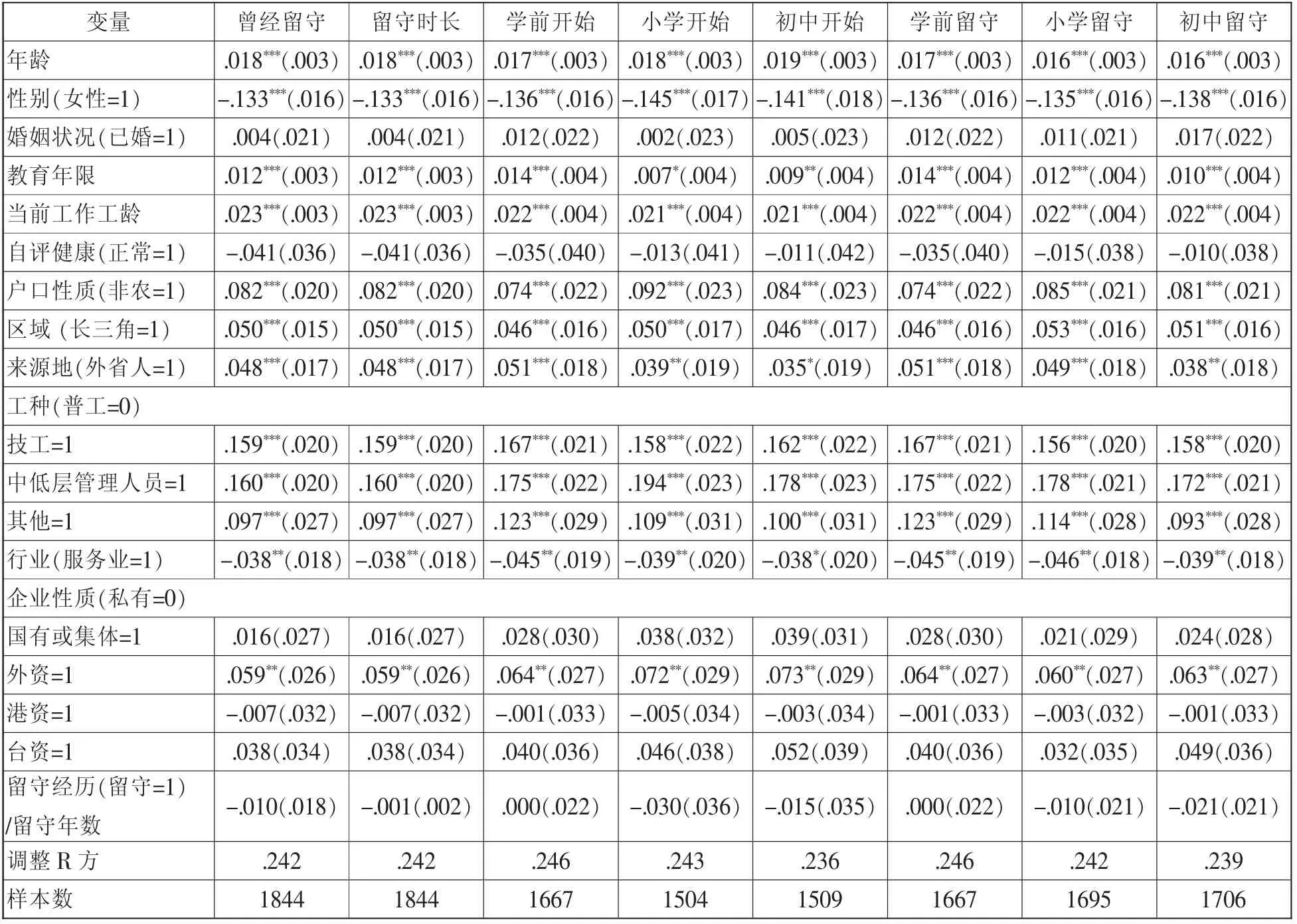

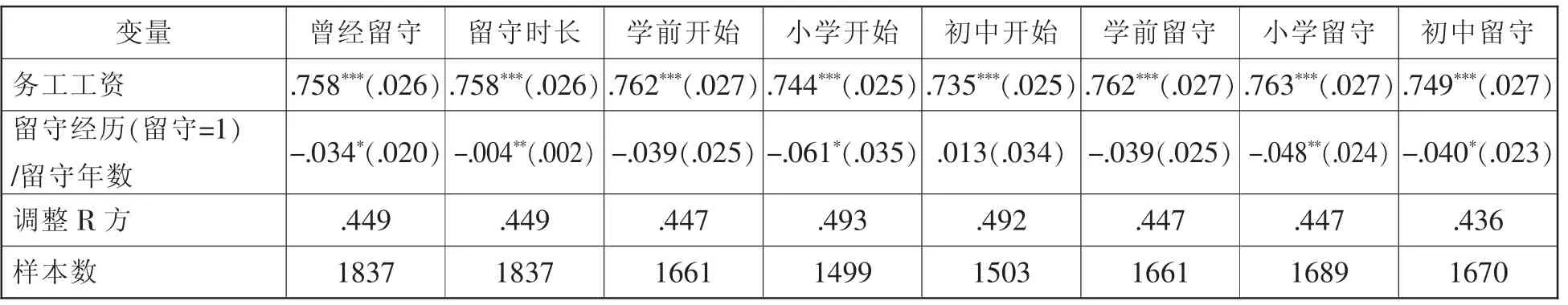

2.回归模型分析。由于务工工资自然对数为连续变量,故采用线性回归模型进行分析,以进一步探讨留守经历等变量的影响方向及影响程度。八个模型的统计结果见表4。

从表4 可见,在所有八个模型里,影响显著的变量基本一致,只是影响程度稍有差异。从作为解释变量的留守变量来看,是否有过留守经历对于务工工资并没有显著的影响。无论从是否有过留守经历、是否有过某个阶段的留守经历、何时开始留守及总的留守时长来看,都是如此。这说明,留守经历与现在的职场收入水平并没有显著关联,

本文提出的假设1 “有留守经历者的务工工资相对偏低”并没有得到支持。

表3 模型自变量描述统计⑦

表4 务工工资的线性回归

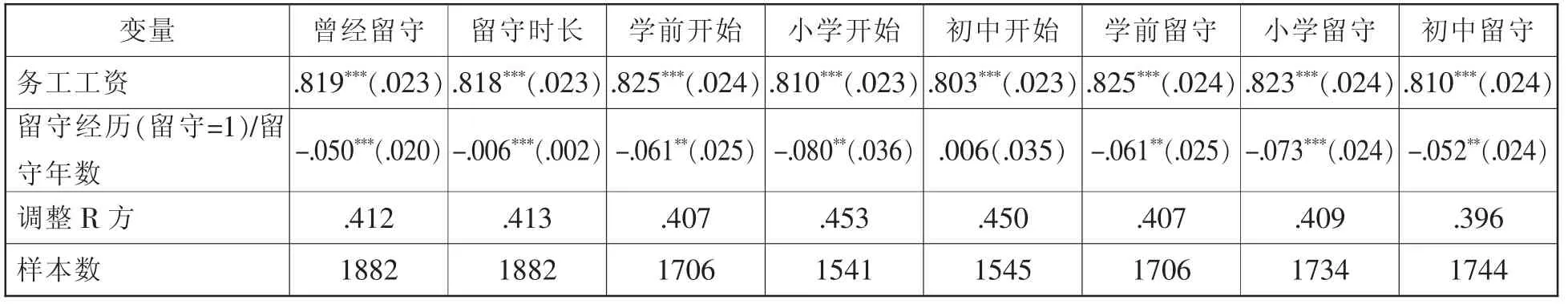

(二)留守经历与理想月薪

正如上文所述,现实中的工资收入水平不一定准确反映了个人的劳动力市场价值,因此,需对个人根据自己的能力水平而提出的理想月薪做出分析以为参证。同样的,为消除极端值的影响,依然取理想月薪的自然对数作为自变量。采用同样的模型做回归分析,模型结果见表5。

表5 的八个模型中,影响显著的变量也基本一致。从作为解释变量的留守变量来看,无论从哪个维度进行测量,其对于理想月薪也没有显著影响。这说明,有留守经历者对于自身的劳动力市场价格的自我评判是无差异的。因此,本文提出的假设2“有留守经历者的理想月薪相对偏低”也被推翻。

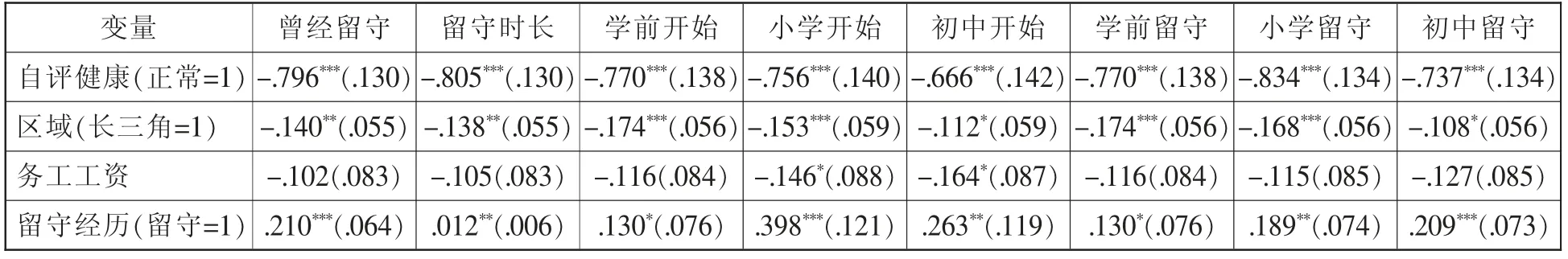

(三)留守经历与保留工资

务工工资、理想月薪都是个人职场价值的测量指标,属于同一个维度的问题。保留工资则从另一个维度考察了个人对于自身职场价值和现实价值体现之间的落差的忍耐度。由于都是连续变量,依然采用同样的分析方法加以考察,只是增加了“务工工资”这一变量,以控制当前收入水平的潜在影响⑨。模型结果见表6。

表6 的八个模型分析结果表明,曾否留守、留守时长、小学开始留守、小学期间留守经历、初中时期留守经历都对保留工资有着显著影响,而学前开始留守、学前时期留守经历、初中开始留守这三个留守变量的影响不显著。比较而言,小学期间留守经历的影响最大,影响显著性也最高。

考虑到上述模型中的诸多变量显著影响着“务工工资”,因而有着一定的共线性,为消除这种影响,故化繁就简,将其余控制变量都从模型中去除,仅保留“务工工资”及留守变量做线性回归,结果见表7。

从调整后R 方来看,各个回归模型所能解释的方差在样本总方差中所占的百分比基本上超过了40%,且表7 中的简要模型与表6 中相应的完全模型对于变差的解释力相差不大。而在表7 的简要模型中,留守变量的显著性更高,除初中时期开始留守经历的影响不显著外,其余都对于保留工资有着显著的负向影响。综合来看,可见童年期的留守经历尤其是比较长期的留守经历会显著降低个人对于保留工资的预期。这一结果支持了本文提出的假设3 “有留守经历者愿意接受更低的最低工资水平”,并进一步表明,不同阶段及不同时长的留守可能对于个人在职场上的心理退让度有着程度不一的影响。

表5 理想月薪自然对数的线性回归⑧

表6 保留工资的线性回归⑩

表7 保留工资的线性回归(简)

四、总结与讨论

(一)从薪资变量看留守经历的长期影响

从数据分析结果来看,假设1 和假设2 并没有如预期地那样得到支持,说明无论是否曾经留守过,其当今的以月均工资衡量的务工收入或职业成就并无显著差异,他们对于自己的能力和潜力的判断也无差别,因而有着同样的理想月薪期待。这表明,留守经历对于个人的职场能力发展可能并无实质性的影响,亦即仅仅将人视为一个劳动者来看,是否曾经留守、在哪个人生阶段留守,对于劳动力市场中的价值并没有显著的负面影响。尽管前人的诸多研究已经指出了留守儿童的学校表现、学习成绩、行为习惯等受到了留守的消极影响,但从长远来看,似乎并没有影响到他们作为一名劳动者在职场上的竞争力。当然,本文所涉个案属于中国改革开放后的早期留守儿童,这一结论能否拓展到此后的第二代第三代留守儿童身上,仍需后续的实证检验,因为他们所处的时代背景不同,相应的社会政策、社会环境与条件都有着较大的不同。

另一方面,假设3 则获得支持,即有过留守经历者的最低月薪标准显著低于无留守经历者。这一结果的可能解释有三种:一是有留守经历者的职场价值相对更低,其保留工资也相应更低,不过,这一解释已随着假设1 和假设2 的被推翻而被证伪; 二是留守经历使其养成了吃苦耐劳的品性,更能忍受困难、低待遇,更能在艰苦的环境下生存; 三是留守经历使其对于自己应有的权利更不敢伸张,对于社会和他人的期待更低,同样的付出可能会要求更低的回报,这可能与内敛、退让、自我压抑的退缩性人格特征有关。从前人的相关研究来看,后两种解释或许更具有说服力。

(二)留守经历与保留工资关系的解析

由于问卷的限制,笔者未能找到合适的参证变量来验证有留守经历者的保留工资更低的第二种解释,不过,问卷提供的GHQ-12 精神健康量表数据为我们验证第三种解释提供了便利。本文的分析逻辑是,如果一个人的精神健康得分较低,则更有可能具有上述的内敛、退让、自我压抑的退缩性人格,从而会设定更低的保留工资。为了突出反映负面的心理状态,本文参照梁宏(2014)的做法,只分析GHQ-12 精神健康量表中“因担忧而失眠、总是感到有压力、觉得不能克服困难、觉得心情不愉快和情绪低落、对自己失去信心、想到自己是一个没有价值的人”这六项负向的精神健康状况。统计显示,这六项指标的克朗巴哈α 信度系数较高,为0.745。在模型分析中,参照WHO 的赋值方法,将上述六项出现的频率即“完全没有、与平时一样多、比平时多一些、比平时多很多”分别赋值为0、0、1、1,然后加总为负向精神健康指数。该指数值越高,表示精神健康状况越差。采用与“保留工资自然对数线性回归” 同样的自变量组合,对负向精神健康指数做线性回归,统计结果见表8。

表中八个回归模型的分析结果,从各个维度表明了留守经历会使得外来工的负向精神健康指数得分显著更高。从负向精神健康指数的六项指标来看,既涉及了“担忧、压力、情绪低落”等内心感知层面的内容,也涉及了“觉得不能克服困难、对自己失去信心、想到自己是一个没有价值的人”等对于自身特质和价值评价层面的内容,两者都可能影响到外来工对于自己的保留工资的设定。一方面,由于他们对自身特质和外在价值的评价相对偏低,因此会相应降低可接受最低工资;另一方面,由于他们对于未来有更多的担忧和压力,也会更容易接受相对更低的工作薪酬。

然而,个人的心理倾向往往难以把握,上述精神健康量表虽然能帮助我们开展直接的测量,得出外来工的负向精神健康指数更高的结论,但这一结果会否与他们在实际生活中的退缩行为直接相关,还需要进一步的检验。对此,一般的做法是选择某一参证变量或其它相关变量加以测量。为此,本文从调查问卷中选择了“虽然就职工劳动权益问题对企业有过意见但却没有反映的原因”加以考察。问卷给出的虽有意见但没有反映的原因包括“怕被炒掉、反正说了也没用、怕被刁难、大家都不说、其它”这五个选项,可以多选。首先,针对是否就职工劳动权益对企业有过意见的问题,采用与“保留工资自然对数线性回归”同样的自变量组合,做二元logisitic 回归,结果表明,是否有留守经历无显著影响(见表9 第2 行)。其次,针对有意见但不反映的四种原因(排除“其它”这一选项)做二元logisitic 回归,结果表明,留守变量对其有显著影响(见表9 第3-6 行)。

表8 精神健康指数的线性回归⑩

表9 劳动权益意见及不反映原因的logistic 回归⑫

从上表数据来看,有过留守经历者 “怕被刁难” 而不反映关于劳动权益方面的意见的比率显著高于无留守经历者,且不同阶段的留守经历都有此影响,留守时间越长影响越大。此外,有留守经历者“怕被炒掉”而不反映意见的也显著更多,因“反正说了也没用”、“大家都不说”而不反映意见的则基本没有区别。由此可见,留守经历可能使得他们更害怕被刁难甚至被解雇,从另一个侧面证实了他们因留守经历而产生的退缩、忍让、担忧的心理。事实上,外来工的这种心理,前人的相关研究已经有所涉及。诸多调查都显示了农民工的自卑心理,具体表现为缺乏自信、畏首畏尾(李晓东、汪元宏,2013),对自己的能力产生怀疑,有畏难、自责等不正常情绪(康来云,2004),并因此而呈现为行为上的退缩(李怀玉,2010),包括回避与城市人的交往(康洁、熊和平,2005),等等⑬。从表9 的分析结果来看,外来工的这种群体心理很可能与其中的有留守经历者部分相关。

(三)影响保留工资的心理因素

本文的分析结果,一方面对部分外来工退缩的社会心理做了注脚,因为他们的保留工资确实会因为有留守经历而偏低;另一方面,从留守经历并不会影响其根据自己的能力和条件而厘定的理想月薪来看,他们对于自身能力和价值的估计并没有显著低于无留守经历者,只是由于担心别人对自己的低估或者生存方面的习惯性迫力而主动降低了自己的保留工资⑭。由此,我们可以得出这样的结论,即留守经历作为一种童年期的特殊经历,使得他们面临更多的依靠自己获得生存和安全感的迫力,在同等条件下,就会主动降低自己的底薪要求以在劳动力市场中获得相对更多的入职机会。简言之,留守经历可能会使得他们在心理上呈现退缩、担心被低估、刁难和排斥、安全感欠缺等心理,因此一方面会因为低估自己在别人心目中的实力和价值而降低保留工资,另一方面也会因急于获得工作机会或担心失去工作机会而主动降低保留工资。为验证这一推测,我们直接做负向精神健康指数与保留工资自然对数的相关分析,其结果(Pearson 相关系数-0.044,P 值0.049)证明了这一推测的可靠性。

Gerber(2006)总结了决定工资的三大理论视角“新古典主义、制度理论和结构分析”,分别强调了人力资本、企业制度、社会资本和社会环境因素的重要性。而上文的分析结果启示我们,在这些影响因素之外,个体自身的心理特点和心理倾向也能够显著影响人们的工资期待,其中就包括保留工资(或可接受最低收入)。在其它条件相当的情况下,心理倾向于不自信、不安全者,在与雇佣方的谈判或互动中,可能会采取更为保守和退让的行动策略,并由此影响其设定的保留工资。笔者由此提出,马克思工资决定理论、人力资本理论、制度理论、结构分析均忽视了个体心理特点这一内在的重要因素。这一因素,应该构成了此前的模型分析中的扰动项的重要来源。因此,关于保留工资的理论,需要增加心理方面的要素。这方面的影响因素,既可以通过直接的GHQ-12 精神健康量表测定等心理学方法加以考察,也可以通过增加留守经历等人生经历变量加以分析。

(四)对于留守儿童工作的启示

联系到留守儿童的现实境遇,上文关于留守经历的长期影响的结论或可以从两个层面做出解释。其一是,由于家长、监护人及学校等对于留守儿童的课业学习、能力培养及行为矫正的重视,他们的职场能力发展与其他儿童差别不大,使得留守经历对于个人职场价值的影响不显著。其二是,或者是因为家长、监护人及学校忽视了儿童的心理与人格发育工作,或者是因为儿童的心理与人格发育离不开亲子间的日常亲密接触且难以通过其它方式加以弥补,因而童年期留守经历显著影响了儿童们成年后的性格特征,他们可能更愿意忍受低待遇,也可能更为内敛、退让、收缩和自我压抑。这启示我们在今后的留守儿童关爱保护工作中,需要在关爱学业之余,投入更多精力来关心留守儿童的心理发育和人格成长。此外,从小学留守经历的影响最大的结果来看,处于小学阶段的留守儿童尤需这方面的关注和指导。

当然,任何事物都有两面性,内敛、退让、收缩和自我压抑的心理倾向也可以从积极的角度引导为张帆(2013)等所说的独立坚强品格或抗逆力。其实,两者应该是一体两面,因此,在既定的留守背景下,对留守儿童进行何种导向的心理引导和培育也就十分关键。

五、结语

本文从务工工资、理想月薪及保留工资三个方面分析了留守经历的长期影响,结果显示,有留守经历者的务工工资、理想月薪都与参照群体无异,但却有着更低的保留工资。务工工资反映了已经实现的职场价值,理想月薪则体现了潜在的职场价值,两者都是个人职场能力的测量指标。保留工资则从另一个维度考察了个人对于自身职场能力和现实价值体现之间的落差的忍耐度,它不仅与个人的职场能力评判和认知相关,也是个人心理退让度的间接反映。我们可以据此推断,留守经历对于个人的职场能力发展及职场价值的自我评估无实质性影响,可见诸多学者发现的留守经历对学业成就等的消极影响并未传导为职场能力方面的负效应;但留守经历却可能导致更为内敛、退让的职场心理,降低其心理阈限,其中又以有过小学留守经历者更为突出。这表明,与对大学生等群体的研究结论一致,童年期的留守经历也会显著影响成年后的外来工的心理和人格特征,表明留守经历对于人们的心理退缩、价值自信、安全感等方面的影响会一直延续到成年以后,并显著影响其职场心理特征。这些分析结果启示我们,在今后的留守儿童关爱保护工作中,需对留守儿童尤其是处于小学阶段的留守儿童的社会心理发展有更多介入。由于留守儿童数量庞大并将成为劳动力市场中的关键力量,对这一群体心理发展的关注事关未来劳动力群体的整体状况,意义重大。

需要指出的是,本文分析所用的数据来源于对那些“正式在企业或单位就业的跨县(区)域流动的大专学历及以下的打工者”的调查,并没有涵盖所有曾经有过童年期留守经历的人群,因而也可能存在一定的统计偏差。但考虑到从1980年代初开始出现较大规模的人口流动算起,至今已经成年的留守儿童主要来自农村地区,年龄分布在18-30 岁之间(截止调查时点的2010年),他们中虽然有不少人考入全日制普通高校或中专就读并在毕业后成为城市居民,但他们中的大多数依然是在各种企业或单位工作的务工人员,他们构成了曾经留守群体的大多数。因此,本文的分析结果依然具有一定的代表性。此外,本文的分析也没有控制社会资本方面的变量,或许会带来一定程度的误差。不过,前人的研究已显示,在2005年以后,影响进城农民工的初始保留工资水平的主要因素从社会资本状况变成了人力资本状况,社会资本因素的作用己变得不再显著(张新岭,2010)。因此,在本文的模型中,虽然缺乏社会资本的变量,但应该不会对模型的有效性产生实质性的影响。

注释:

①不同的研究使用了 “农民工”“外来工”“流动人口”等称谓,考虑到三者有很大程度的重叠,在2010年以前更是如此,因此后文将综合使用相关文献而不加以区分。

②作者将那些由农村传统的亲缘、地缘、人缘等“关系”带来的闭合性社会资本归纳为“整合型”社会资本,“跨越型”社会资本则由处于不同社会群体的成员“跨越”社会网络,并将原有社会网络进行“延展”而形成。

③Mohanty 从1980年的美国青年纵贯调查(NLSY)数据中抽取了9518 名年龄介于15 岁至23 岁之间的工人做了定量分析,结果表明,控制其它因素之后,那些在双亲家庭中养育长大的年轻工人有着更高的保留工资。

④之所以如此定义的三点考虑,请参看刘志军(2019)。

⑤学前留守和小学留守都计为6年,初中留守计为3年。

⑥有研究认为,让求职者报告期望工资来代替其保留工资是可行的 (董志强、蒲勇健,2005),例如,Böheim(2002) 比较了英国男性劳动力报告的期望工资与其接受的实际工资,发现报告的期望工资的确是实际工资的一个指标;Prasad(2001)则发现人们报告的期望工资与实际接受的工资报价之间的差异趋向于0;Lancaster & Chesher(1983) 发现在保留工资之下接受工作的求职者只是一个可以忽略不计的部分。受此影响,张建武、崔惠斌(2007)对广州市10 所大学的在校大四学生的研究中,就是用初次就业的期望工资水平来表征保留工资。然而,从后文分析得出的有无留守经历者的期望工资无显著差异、保留工资却有显著差异的结果来看,让求职者报告期望工资来代替其保留工资是值得商榷的。

⑦表中的“年龄、教育年限、当前工作工龄、留守时长”为均值,其余均为百分比。

⑧为节省篇幅,表格中仅保留留守变量的相关数据。完整数据可联系作者索取。

⑨作者也做了不控制“务工工资”及以控制“理想月薪”代替控制“务工工资”的模型分析,结果基本一致,不再列出。

⑩同样仅保留留守变量及务工工资变量的相关数据以节省篇幅。完整数据可联系作者索取。

⑪为节约篇幅,仅列出至少在某一个模型中有显著影响的变量。完整数据可联系作者索取。

⑫为节约篇幅,此表仅列出8 个模型中留守变量的相关数据。完整数据可联系作者索取。

⑬相关的研究提及了外来工的自卑封闭、被排斥感、退缩等特点。例如,康来云(2004)认为因先天身份差别而导致的不平等很容易使农民工产生自卑心理,康洁、熊和平(2005)对1730 名浙江省农民工的调查、李怀玉(2010)对河南省农民工的调查也发现了这种自卑封闭的心理倾向。这种心理又以新生代农民工表现得比较突出,据李晓东、汪元宏(2013)对安徽省滁州市442 名农民工的问卷调查,有56%的新生代农民工存在自卑心理,主要表现在人际交往中缺乏自信、心神不安、畏首畏尾。他们的被排斥感也很强烈,朱考金(2003)在南京市的调查显示他们有强烈的被排斥感。由于自卑、感觉到被排斥,他们在社交方面的退缩倾向比较明显,面对制度设置的诸多困境,存在畏难、消沉、自责等不正常情绪(康来云,2004),自觉不自觉地回避与城市人的交往(康洁、熊和平,2005),很多人表示自己不会主动与城里人交朋友,而在当地有好朋友的农民工,多数人认为“那是因为城里人看得起自己”,行为上具有明显的退缩特点(李怀玉,2010)。

⑭事实上,关于留守儿童的研究已经指出了他们的低自我价值(Bakker et al.,2009)、胆怯、焦虑和退缩(Musalo et al.,2015)等的心理倾向。