机器学习与创造性认知劳动

□ 白惠仁 崔 政

内容提要 机器学习对人类劳动的替代,是近年来人文社科学者普遍关注的议题,对其边界问题的理解需要一个概念框架。马克思对重复性劳动和创造性劳动的区分提供了一个划定以机器学习为代表的人工智能研究进路替代人类劳动的边界框架,创造性劳动是人类劳动的本质也是人工智能不可替代的。但需要进一步指出的是,机器学习已经在认知实践中表现出对人类认知劳动的极大辅助作用,包括:机器学习能够提升科学知识生产效率;机器学习擅于提取和传递默会知识; 机器学习可以产生某种机器知识。以上原因使得我们在创造性认知劳动中很难将机器学习排除在外,未来可能的创造性认知劳动方式应当是某种人机融合智能。

人工智能技术的进步产生了对人类劳动广泛替代的可能性,面对技术潜力的未知和预期社会的改变,这种可能性在当今社会造成了普遍焦虑和恐慌。与以往任何新的科学技术投入到社会生产当中一样,机器都会在一定程度上取代人类劳动,“机器排挤人”的现象在所难免。根据经济史的研究,前三次工业革命的技术进步对就业的影响呈现这样的规律:技术进步既会产生就业替代效应,也会产生就业创造效应,短期就业替代效应略大于就业创造效应,长期就业替代效应小于就业创造效应,总体而言,技术进步并没有发生不可控的大规模失业问题。一般而言,一项重大技术进步刚开始时会产生较大规模的失业现象,主要表现在结构性失业而不是总量性失业。

但与之不同的是,人工智能引起的技术进步速度更快、规模更大、影响范围更广,具有跨部门、跨行业和跨国界的特点,给劳动者调整技术和岗位的机会和时间较少; 前三次工业革命的技术进步只能替代人的体力,而人工智能既能替代人的体力,也能替代人的智力。尤其是,近年来机器学习范式的爆发式发展,让人工智能不仅能够替代绝大多数简单劳动,而且能够替代大多数需要经验的复杂劳动,似乎对于所有的工作岗位,人工智能都具备了替代的可能性。以机器学习为代表的人工智能研究进路对人类劳动的替代,是近年来人文社科学者普遍关注的议题,对其边界问题的理解需要一个概念框架。如果说劳动是人类的本质活动,那么就有必要从马克思的劳动概念出发,回答“哪些人类劳动是机器学习不能取代的?”在哲学上澄清这一问题,找出人类劳动中不可替代的“硬核”,可以为人工智能时代中人类劳动划定边界,也为未来的人机协作构建一个哲学空间。

一、“自动的机器体系”与机器学习

劳动概念在马克思哲学当中占有重要位置,如何回应在生产劳动领域的重大变革,是马克思哲学时代化的关键所在。实际上,马克思在《1857-1858年经济学手稿》中就预言了人工智能技术的产生,随着科学技术的进步,人类终将有能力解决机器的“智能”问题,机器的“智能器官”与整个机器体系的结合,会形成“自动的机器体系”,从而形成生产资料领域的重大变革。他进而将这一重大变革放置在政治经济学的逻辑下,认为随着人工智能技术的发展和自动的机器体系投入到社会大生产中,劳动的具体形态会发生改变,从而否定资本主义生产方式,为新的生产方式的诞生创造条件。

“自动的机器体系” 概念是马克思在 《1857-1858年经济学手稿》中设想未来劳动生产形式的物质基础。马克思指出,随着机器大工业的到来,工人变成了机器体系中“有意识的机件”①;那么当科学技术技术在一定程度上解决了机器的“意识”问题时,具备了“智能器官”后②,整个机器体系就会“自动的” 运转起来。当代人工智能技术的研究目的,正是尝试解决机器的“智能器官”何以实现的问题,自动的机器体系实际上就是指以机器学习为代表的人工智能发展进路与当下机器系统的结合。

马克思是这样定义自动的机器体系的:“加入资本的生产过程以后,劳动资料经历了各种不同的形态变化,它的最后的形态是机器,或者更确切些说,是自动的机器体系(即机器体系;自动的机器体系不过是最完善、最适当的机器体系形式,只有它才使机器成为体系),它是由自动机,由一种自行运转的动力推动的。这种自动机是由许多机械器官和智能器官组成的,因此,工人自己只是被当做自动的机器体系的有意识的肢体。”③在这个定义中,马克思通过比照当时的机器,对自动的机器体系做出了大胆的猜想,区别于当时的机器体系,这个体系同时具有“机械器官和智能器官”两种核心构件。

这样基于猜想和对比的定义,显然不能让马克思满意,他紧接着回到了历史唯物主义领域,将人类劳动资料形态分成了“工具、机器和自动的机器体系”三种形态,简要而深刻的梳理人类劳动资料形态史,来凸显“自动的机器体系”的本质特征:首先、工具对应的是手工业。马克思认为“工人把工具当做器官,通过自己的技能和活动赋予它以灵魂”,也就是说,工具是人体的延伸,而“掌握工具的能力取决于工人的技艺”,在此条件下“劳动作为支配生产过程的统一体”④,实际上是围绕着工人的劳动展开的,劳动的过程是以人为核心展开的。其次、机器对应的是机器化大工业。马克思指出,与手工业不同,机器体系作为一种物质基础,使得工人的劳动,变成了一种异己的力量,工人是机器的仆从。“机器则代替工人而具有技能和力量……它通过在自身中发生作用的力学规律而具有自己的灵魂”,⑤就是说,机器的运转首先表现为“科学通过机器的构造驱使那些没有生命的机器肢体有目的地作为自动机来运转”;⑥当然,事实上此时的机器不是真正意义上的自动机,它不具备智能器官;工人的劳动实际上是机器体系“有意识的机件”,单个工人的劳动变得“无足轻重”,他说“劳动现在仅仅表现为有意识的机件,它以单个的有生命的工人的形式分布在机械体系的许多点上。”⑦在机器体系的条件下,劳动是围绕着自然规律和科学技术展开的,工人是机器体系中的有意识的机件,负责机器系统中那些由于技术原因暂时不得不由人来完成的工作。

马克思实际上想通过梳理历史来描述未来,他试图说明的是:劳动资料决定了具体的劳动方式,劳动资料作为一种自然规律和人的目的的结合体,有其自身的发展规律。机器代替工具,工业代替手工业,是一种巨大的生产力进步。在这样一个过程中,单个工人的劳动,从劳动的核心地位,降至了有意识的机件的境遇,劳动围绕着科学技术和自然规律展开。不仅如此,科学技术每一次进步,都会减少有意识的机件的使用量。那么,沿着这个逻辑继续推导,就会发现,科学技术的发展会一定程度上解决机器体系的“意识”问题,生产出机器的“智能器官”。当机器同时具备了机械器官和智能器官,那它就是“劳动资料……最后的形态”,是“最完善、最适当的机器体系形式”——“自动的机器体系”。

机器学习的研究目的,正是尝试解决机器的“智能器官” 何以实现的问题,“自动的机器体系”实际上就是指机器学习算法与当下机器系统的结合。机器学习致力于通过机器对人的意识、思维的信息过程的模拟。机器学习的目的是通过各种算法自动处理数据,从而让人工智能系统模拟人类的学习活动,自主获取知识和技能。基于机器学习的人工智能不再是通过程序员和专家总结人类实践经验,然后将之数据化和逻辑化;而是通过特定的算法,在海量数据当中,依赖机器的计算能力,在数据中自主寻找并生成规则,从而发现人类实践的内在规律。

在实际的劳动过程中,工人仅仅发挥了人类大脑功能中极小的一部分,工人是被异化的、从属于机器体系和科学技术的; 他们在机器大工业这种现代控制系统中,扮演着“有意识的机件”这种非人的角色。绝大多数工人在机器旁执行的任务,与脑和意识相关的功能,主要涉及两个方面:第一、信息输入和反馈,工人的劳动是被迫,其生产目的和劳动本身相背离,资本家对流水线旁的工人下达命令,工人根据具体情况执行命令并应答反馈;第二、信息加工,工人在大量枯燥的重复性劳动中,不断积累劳动经验,从而更好的服务劳动生产。

机器学习也是在以上两个重要领域当中对人类行为和智能进行模拟的:第一,信息输入和反馈。在最近几年,语言识别、图像识别、自然语言处理等方面的技术发展迅猛,很多技术已经投入使用,比如,智能手机的语音输入技术。这些技术突破了人机交流只能依赖机器输入设备的局限,人类可以通过自然语言命令机器做确定的工作,机器可以自主的辨识语音、文字和图像。这实际上解决了劳动命令的输入和反馈问题。第二,信息加工。这属于认知过程研究领域,其主要目的就是通过算法模拟、延伸和扩展人对信息的处理过程,来实现机器对信息的处理。随着深度学习和无监督学习等技术的进步,人工智能系统已经在理论上具备了从大数据中自主生成数据间的规律的能力。也就是说,在特定领域中,人工智能系统具备了从数据中自主生成经验的能力,机器同样可以拥有人类的经验,甚至在经验积累能力上超越人类,阿尔法围棋(AlphaGo)就是最好的例证。

机器学习的这两个主要研究领域,并不是相互独立的,而是紧密的集合在一起,始终围绕着生产人工的“智能器官”这一主题,形成了一个技术体系,当这一体系成熟完善并且具备了投入到社会化大生产中的条件时,将会如马克思所设想的那样:“劳动的客观条件对活劳动具有越来越巨大的独立性”,自动生产的机器通过智能器官把整个工业生产体系结为一个整体,那时“自动的机器体系”就会实现。

二、机器学习替代人类劳动

任何新的技术投入到社会化大生产当中,都会引发“机器吃人”的现象,如马克思所言,“在机器体系中,对工人来说,知识表现为外在的异己的东西,而活劳动则从属于独立发生作用的对象化劳动。只要工人的活动不是资本需求所要求的,工人便成为多余的了。”⑧机器学习尤其是深度学习的不断进步,会替代特定工人的劳动,而“自动的机器体系”将替代对绝大多数工人的直接劳动。

在马克思的劳动观当中,人与劳动对象、人与自然的关系不是通过逻辑、语言和数学来建构的,而是通过对象化劳动所确立的,对象的创造依赖于人在劳动中对自身和对象本质的把握。马克思认为,对象化是人类劳动的本质特征,他指出,“黑格尔把人的自我产生看做一个过程,把对象化看做非对象化,看做外化和这种外化的扬弃;可见,他抓住了劳动的本质,把对象性的人、现实的因而是真正的人理解为人自己的劳动的结果。”⑨马克思继承了黑格尔对这一问题的分析,他所指的“对象化劳动”,依然是指人在劳动过程中把握自身和对象本质的过程。这是一个创造对象的过程,是一个“思想把握事物自身”的过程。所以,他指出:“随着对象性的现实在社会中对人说来到处成为人的本质力量的现实,成为人的现实,因而成为人自己的本质力量的现实,一切对象对他说来也就成为他自身的对象化,成为确证和实现他的个性的对象,成为他的对象,而这就是说,对象成了他自身。对象如何对他说来成为他的对象,这取决于对象的性质以及与之相适应的本质力量的性质; 因为正是这种关系的规定性形成一种特殊的、现实的肯定方式。”⑩

在对象化劳动过程中,需要人同时把握“对象的性质”和“与之相适应的本质力量的性质”两者,只有让两者相对应,才能真正完成劳动的全过程,实现这种“特殊的、现实的肯定方式”,却并不需要通过物理学或者其它任何理论来解释它。这个过程是一个人将自在自然转化为人化自然的过程。人若想创造对象、生产产品,就必须面对自在自然,在探索中频繁的面对反常、偶然和失败,逐渐通过自身力量把握和控制自然现象,最终生产出产品。劳动者把自己的本质力量凝聚和体现在作为劳动产品的自然对象身上,让一部分自在自然失去了“外在”“自在”的规定,具备了认识和改造的可能性,通过人类的实践活动,在自然界打上自己意志的烙印。创造对象的过程,既是一个摸索技术和对象的过程,也是一个对其命名、将其生产过程纳入到人类语言当中的过程。

在手工业时代,创造对象和生产对象的过程是统一的,每一次劳动都需要在一定程度上探索自在自然;但在机器大工业时代,因为机器自身的特性,将创造对象的过程和重复生产对象的过程分离开来,创造性劳动成为探索自在自然的劳动,而重复性劳动则被禁锢在人化自然之内。创造性劳动是一个深入到自在自然当中、通过不断摸索和实验、创造劳动“原型”、掌握技术、实现某个对象的从无到有的过程。而重复性劳动,或者说工人的直接劳动,则是在创造性劳动的基础上,在机器旁进行分工协作,重复生产某个产品。机器学习可以在将重复性劳动数据化的基础上,对人类劳动进行模仿,从而取代任何形式的重复性劳动。这是因为,机器通过自主学习将人类劳动过程数据化和逻辑化,这些过程都必须包含两个特点:第一,劳动过程应已积累了一定规模的数据,否则无法掌握其内在的规则,所以这一劳动应该是重复性的;第二,这个劳动过程应该是可以数据化和逻辑化的,而不是建立在反常和偶然现象基础上的,否则就不能转化为机器语言。

也是基于以上的特征,机器学习不能取代人类的创造性劳动,创造性劳动是通过探索自在自然,经过反复的摸索与实验、征服反常和偶然、掌握技术、创造对象、实现对象从无到有的过程的劳动,这是一种原生性的劳动。举例来说,机器学习可以替代人类重复制造各种各样的东西:从杯子、螺丝、集成电路到航天器,只要生产对象可以逻辑化和数据化; 但它却不能替代人类生产那些尚不存在的东西,比如,设计并生产一个核聚变发电站。这个从科学技术到工程装置的过程,这个介入到自在自然的过程,无论是在理论研究、科学实验,还是工程实践当中,都需要面对大量的反常、偶然和失败,需要反复试验,从而将自然“人化”,这恰恰是一个将对象从无到有创造出来的过程。

马克思将 “对象化”(Vergegenständlichen)视做劳动本质,那么“对象”(Gegenstand)从何而来,就成为了必须解决的问题。对象是人在劳动过程中从自在自然当中创造出来的,这种创造对象的创造性劳动,在逻辑上就具有原生性,优先于派生的重复性劳动。从历史上看,机器大工业导致了创造性劳动和重复性劳动的分离。重复性劳动本身是在科学的控制之下的,任何新的技术投入到社会大生产当中都会替代一部分人类的劳动,所以它并不是人类劳动的本质。今天,人工智能系统是对机器大工业的否定,它将替代人类劳动中可以重复、可以数据化的部分,从而否定工人的异化劳动。但人工智能只能替代人类派生性的重复性劳动,而不能替代原生性的创造性劳动。

三、机器学习与认知劳动

创造性劳动是对马克思的 “自在自然” 的探索,“自在自然”是在人类的现有认知能力之外,却以反常和失败等形式向人类显现其自身。然而,在认知实践当中,机器学习已经可以帮助人类探索认知能力之外的“自然”,当然这种“自然”并不以反常或失败的形式存在。尤其是在大数据和云计算的背景之下,机器学习的速度远超人类的认知极限,甚至可能在数据中找到人尚未发现的方法和规则。马克思认为:劳动涉及物质变换和认知加工两个层面,后者才是“专属于人的那种形式的劳动”。⑪因此,在认知劳动的方面,我们可以在马克思的概念框架下进一步区分出机器学习对人类“创造性的认知劳动”的辅助作用,具体表现为三个方面:机器学习提高科学知识生产效率;机器学习擅于提取和传递默会知识; 机器学习可以产生某种机器知识。

(一)机器学习能够提升科学知识生产效率

作为技术的人工智能的进步已经开始反向促进作为基础研究的科学知识的生产。机器学习的广泛使用可以提升科学知识生产的效率,主要表现在:提升药物研发效率、促进其他领域科研发展、加快文献理解和实验室研究四个方面。

第一、机器学习能够提升药物及疫苗研发效率。由于新冠疫情的全球蔓延和深远影响,医疗行业从未像今天这样高度重视疫苗和药物的研发效率。随着机器学习的迭代及算力的突破,机器学习将有效解决疫苗、药物研发周期长、成本高等难题。例如在研发的疫苗中添加化合物可以提升其功效,更好地刺激人体免疫系统形成更多抗体。这个过程可以利用机器学习自动输入一系列已知的可激活人体免疫系统的有效化合物模型,与电脑合成程序产生的数亿种不同的化学化合物对比筛选,最终快速找到可能成为人类免疫药物的优质候选化合物。

第二,机器学习对于其他领域的科研发展具有较好的辐射作用。一方面,统计学、理论计算机等学科的发展遇到了瓶颈,机器学习发展出了新的方向;另一方面,具体的应用学科,在众多“可解释”的技术方法下难以寻找传统的量化关系,机器学习提供了新的解决途径。

第三、机器学习可以通过自然语言理解获取、阅读和总结所有相关文献。例如,一个叫做Iris 的人工智能系统的运行方式是:从某个研究主题的演讲切入,先使用自然语言处理算法分析演讲的脚本,挖掘从开放渠道获取的研究文献,然后将相关研究文献分组并进行可视化,再通过人工标注文献使机器匹配精度增加,当机器能够理解文献的内容和结构时,可以帮助科研人员总结出该研究主题下的所有研究问题、假设、实验结果等,从而将前人工作完整呈现。

第四、机器学习的使用还能够加快实验研究的进程。例如,2016年5月,曾有澳大利亚国立大学的研究团队使用机器学习重复了物质的玻色—爱因斯坦凝聚态的实验室发现过程,从反复设置调整实验设备的各种参数到产生凝聚态物质,机器学习只用了一个小时,而凭借这一发现获得诺贝尔奖的三位科学家是在直觉的基础上经过多年实验才制造出了物质的凝聚态。

(二)机器学习擅于提取和传递默会知识

波兰尼(Michael Polyani)提出了默会知识(tacit knowledge) 的概念,以区别于可以明述的知识(explicit knowledge),明述知识是用语言文字来表达的知识,如科学知识,默会知识则是我们知道但通常不加言述或者不能充分言述的知识。⑫默会知识具有以下几个特点:难以用语言文字描述,不易传播、记录和积累;获取默会知识主要依靠亲身体验;默会知识呈分布式存在,难以整合。这些特点导致我们很难有效运用默会知识,而机器学习的大规模运用使得人工智能系统非常擅于处理默会知识。以往我们所说的默会知识、手工技艺技巧,以及复杂程度远超人类认知能力之外的一些潜在规则,也都不再是一个个“黑箱”,机器可以基于将人类劳动的过程还原成物理量和数据,再通过机器学习找到其内在的规律,从而取代人类劳动。

在当前所有已经产生的信息中,文字只占极少的比例,大量的信息以图片和视频方式呈现,其中蕴含了大量我们需要通过亲身体验才能获取的默会知识。如果我们有办法将事物状态用图片或视频记录下来,就有可能使用机器学习从中萃取出知识。很多电影公司已经使用机器学习技术观看大量人类历史上的影视作品,从而归纳提取出经典桥段,创作出新的配乐、台词和预告片以供人类借鉴。机器学习可以对医学影像进行分割、特征提取、定量和对比分析,完成病灶自动识别和标注,发现人类无法发现的病灶。更为重要的是,由机器学习获取的默会知识是以神经网络参数集的形式存在的,这对人类而言仍然不可描述,也难以在人类之间传递,但却非常易于在人工智能系统间传播。例如,一台掌握驾驶技能的自动驾驶汽车只要将参数集分享出来就可以快速让所有汽车学会这项技能,而且可以实现机器间的协同行动。

(三)机器学习可以产生某种机器知识

如果说默会知识还是“可意会而不可言传”的知识,那么AlphaGo Zero 在围棋上的表现已经表明人工智能系统产生了某种既无法“意会”也无法“言传”的机器知识。AlphaGo Zero 在没有人类以往的经验或指导、不提供基本规则以外的任何领域的知识的情况下,就使用机器学习在短时间内探索了大量人类从未尝试过的走法。机器发现的知识不仅完全超出了人类的经验,也超出了人类的理性,成为人类几乎无法理解的知识。由此,产生了讨论某种 “机器认识论” 的可能性,Gregory Wheeler 在《Machine Epistemology and Big Data》中提出机器学习对事物间隐蔽的相关性的发现和掌握已经远超人类,因此机器知识更多的是一种相关性知识。⑬董春雨在《机器认识论何以可能? 》一文中也表达了:“人类必须正视机器在其擅长的领域,通过特殊的认识方式所获得和积累的知识。”⑭正如人工智能的三种主流范式分别对应了不同的认识论基础一样,机器学习的爆发式进步也对认识论提出了新的挑战。“基于不同算法的人工智能表达和主张了不同的认知观,它不仅论证或支持了某种认识论,也体现了一种反向制约:持何种认识论或认知观,决定着设计出何种范式的人工智能;从而人工智能要获得新的突破,也有待于认识论的整合与突破。”⑮

人类的所有知识和问题,有些我们可以去统计,还有一些我们可以证明、可推理。按照这两个维度来划分,理论上只要是可推理的,都可以通过逻辑演绎,采用符号、规则这样的工具,让机器最终完成推理;理论上凡是可统计的,都可以通过大数据、统计学的手段和各种数据挖掘分析方法,得到一个性能足够好的模型,令模型输出结果可以满足所需的精度拟合现实结果,通过模拟的方式来解决这类问题。在这个二维空间中,人类的知识可被划分为四类:可统计亦可推理,即已知的已知(we know what we know),我们知道现象也知道规律,对这种可推理可统计的问题,无论用何种方法,原则上我们都可以寻找到答案; 不可统计却可推理,即已知的未知(we know what we don’t know),知道规律却不能观察到现象,如一千年后地球的位置,这是基于规则的机器学习(如决策树)的主要工作,但是对于自主地发现和证明规律的进展还处于非常初级的阶段;可统计却不可推理,即未知的已知(we don’t know what we know),可以观察到现象但不能总结出规律,例如气象系统几乎不可能靠严格的推理来获得满意的结果,但是却可以根据长期记录的天气变化前的各种特征来做出很有效的预测,这是基于统计的机器学习(如贝叶斯分类器)的主要工作;不可统计亦不可推理,即未知的未知(we don’t know what we don’t know),既不知道现象也无法总结出规律,这是基于人工神经元网络的机器学习(如卷积神经网络)试图解决的问题,即产生机器知识。

机器知识与科学知识或默会知识的核心差别在于:机器知识依赖数据,科学知识或默会知识依赖信息。信息是事物可观察的表征,或者说信息是事物的外在表现。任何一个物体的信息量都非常大,要精确描述一个物体,就需要将其中所有基本粒子的形态以及它们之间的关系都描述出来,同时还要将该物体与周围环境的关系都描述出来。而数据是已经描述出来的部分信息,关于一个物体的数据通常要比信息少得多,例如只包含它的形状、重量、颜色和种属关系等。只有当信息经过适当的处理,当它被用来进行比较、得出结论和建立联系时,它才会转化为知识。而知识可以理解为伴随着经验、判断、直觉和价值的信息,作为认知主体的人在其中扮演了关键角色。

相较之下,机器知识可以被刻画为数据在时空中的关系,这些关系表现为某种模式,对模式的识别就是认知,识别出来的模式就是知识,用模式去预测就是知识的应用。这些数据在时空中的关系只在少数情况下才能用数学工具进行表达,而多数情况下知识表现为数据间的相关性的集合,这些相关性只有一小部分可以被人类感知和理解。这源于人类感受能力的局限性:人类只能感受部分外界信息; 人类的感官经验局限在三维的物理空间和一维的时间。因此,当数据无法被感知,它们之间的关系又无法用数学工具表达时,这些数据间的关系就超出了人类的理解能力之外而属于机器知识。当前机器学习的主流形式——人工神经网络的最大特点就是发现并记忆数据中的相关性,例如在看了很多汽车图片后会发现汽车都有四个轮胎,人类对图片这类直观的数据间的相关性也能发现并记忆一部分,这就是默会知识。但当数据量很大且不直观时,例如股票市场的数据或者核电站的内部数据,人类就无法应对了,而随着人工神经网络层级和数量的增加,人工智能系统能够处理大规模的复杂数据,这就是机器知识。机器知识当前的主要表现形式类似于AlphaGo Zero 中的神经网络的全部参数。

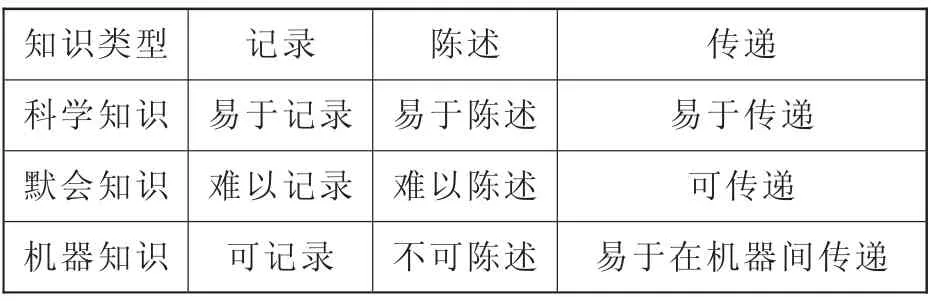

概言之,科学知识和默会知识多是基于信息的因果性知识,而机器知识多是基于数据的相关性知识,三者的具体区别见下表:

?

四、余论

基于人工神经网络的机器学习仍有两个核心的局限,导致人工智能系统还不足以承担创造性的认知劳动。第一个局限是,人工神经网络需要依赖特定领域的先验知识,也就是需要特定场景下的训练,这是因为人工神经网络的学习本质上是对相关性的记忆,人工神经网络将训练数据中相关性最高的因素作为判断标准。“以基于多层神经网络协同作用基础之上的机器学习为代表,其内部运行有很多情况是人类不能理解的,‘机器学习是一种语境,在这种语境中,人们可以说,它在原则上不可能满足理解为什么的事实性条件’,即人们不可能从它那里获取到关于真正因果解释所需的知识,这些都最终导致人类在寻求回答 ‘为什么’的因果性方面遇到了似乎无法逾越的困难。”⑯第二个局限是,人工神经网络无法解释产生某个结果的原因。对于神经网络,我们知道了模型的参数,也知道了输入的数据,但却无法知道它是如何实现这一过程的。这种不可解释性在许多涉及安全和公共政策的领域显现的比较突出,例如在智能医疗中,人工神经网络在影像识别和辅助诊断中都对其结果缺乏医学上的解释性,都需要专业医生的复核。

基于人工神经网络的机器学习在记忆和识别这两个基础智能方面超越了人类,但在推理、想象等高级智能方面还相差较远。与人类相比,人工智能无法承担创造性认知劳动的原因还不止于以上的局限性,还包括:人工智能没有常识和物理世界的模型; 人工智能没有自主和自发的通用语言能力;人工智能没有想象力,需要大量常识、反事实假设和推理能力; 最重要的是人工智能没有自我意识。自我意识的缺乏导致了能够产生机器知识的人工智能系统仍然无法被视为认知能动者(epistemic agent),其生产知识的“创造性认知劳动”是一种无意识认识活动。当然,这里尚有大量认识论争议需要处理,比如:什么是构成人类认知能动性(epistemic agency)的基本条件,传统知识论的JTB 理论是否构成对机器知识的唯一辩护方式等等。

机器学习在提升科学知识生产效率、处理默会知识以及产生机器知识方面的优势,使得我们在创造性认知劳动中很难将其排除在外,现在看来,未来的创造性认知劳动方式可能是某种人机融合的智能。这也是郑南宁院士近年所创导的“混合—增强智能” 的基本理念:“由于人类面临的许多问题具有不确定性、脆弱性和开放性,任何智能程度的机器都无法完全取代人类,这就需要将人的作用或人的认知模型引入到人工智能系统中,形成混合—增强智能的形态,这种形态是人工智能或机器智能的可行的、重要的成长模式。混合—增强智能可以分为两类基本形式:一类是人在回路的人机协同混合增强智能,另一类是将认知模型嵌入机器学习系统中,形成基于认知计算的混合智能。”⑰当前,脑机接口(brain-computer interface)是新一代人机交互和人机混合智能的核心技术,这种路径要解决的是人类的信号输入与输出,但其问题在于人类的高级思维 (如逻辑推理或描述场景)必须依赖语言,而目前基于人工神经网络的机器学习能力主要是对环境的识别能力,还远没有达到语言和逻辑推理,但人类智能通过语言进行沟通。这背后就隐含了人类的科学知识与智能系统的机器知识之间的不可通约,以上例子也表明基于人机融合的创造性认知劳动还有技术障碍与概念框架需要克服和厘清。

注释:

①②③④⑤⑥⑦⑧马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》(第8 卷),人民出版社2009年版,第185、184、184、184、184、184、184、187 页。

⑨⑩马克思、恩格斯:《马克思恩格斯文集》(第42 卷),人民出版社1975年版,第163 页。

⑪夏永红:《人工智能时代的劳动与正义》,《马克思主义与现实》2019 第2 期。

⑫郁振华:《当代英美认识论的困境及出路——基于默会知识维度》,《中国社会科学》2018 第7 期。

⑬Gregory Wheeler “Machine epistemology and big data,” in McIntyre,Lee,and Alex Rosenberg,eds.The Routledge Companion to Philosophy of Social Science.Taylor &Francis,2016,pp.321~329.

⑭董春雨、薛永红:《机器认识论何以可能》,《自然辩证法研究》2019 第8 期。

⑮肖峰:《人工智能与认识论的哲学互释》,《中国社会科学》2020 第6 期。

⑯董春雨、郭艳娜:《认识黑箱视角下相关性与因果性关系之辨析》,《自然辩证法研究》2020 第12 期。

⑰Nan-ning Zheng,Zi-yi Liu,Peng-ju Ren,Yong-qiang Ma,Shi-tao Chen,Si-yu Yu,Jian-ru Xue,Ba-dong Chen,Fei-yue Wang, “Hybrid-augmented intelligence:collaboration and cognition,” Frontiers of Information Technology &Electronic Engineering,2017,18(2).