湖北省设施农业用地发展现状及对策研究

苏 琼,邹 辉

(1.湖北省自然资源厅,湖北 武汉 430000;2.湖北省地质科学研究院,湖北 武汉 430000)

2020年召开的中央农村工作会议明确指出要加快发展乡村产业,顺应产业发展规律,立足当地特色资源,推动乡村产业发展壮大[1]。设施农业作为农业现代化主要表现形式之一,具有“技术密集、效率高效、产出稳定”等特点,对推动农业供给侧结构性改革,调整优化农业内部结构,带动农民脱贫致富具有重要作用,也是实现生态文明建设和乡村振兴的重要路径之一[2-4]。从湖北省近几年设施农业发展和管理来看,全省设施农业项目发展迅猛,用地需求激增,出台的设施农业用地管理政策为支持设施农业发展取得了明显的成效,但在实际发展与管理中仍存在较多问题,亟待完善发展设施农业用地相关配套政策。

1 湖北省设施农业用地现状及管理措施

1.1 设施农业用地现状

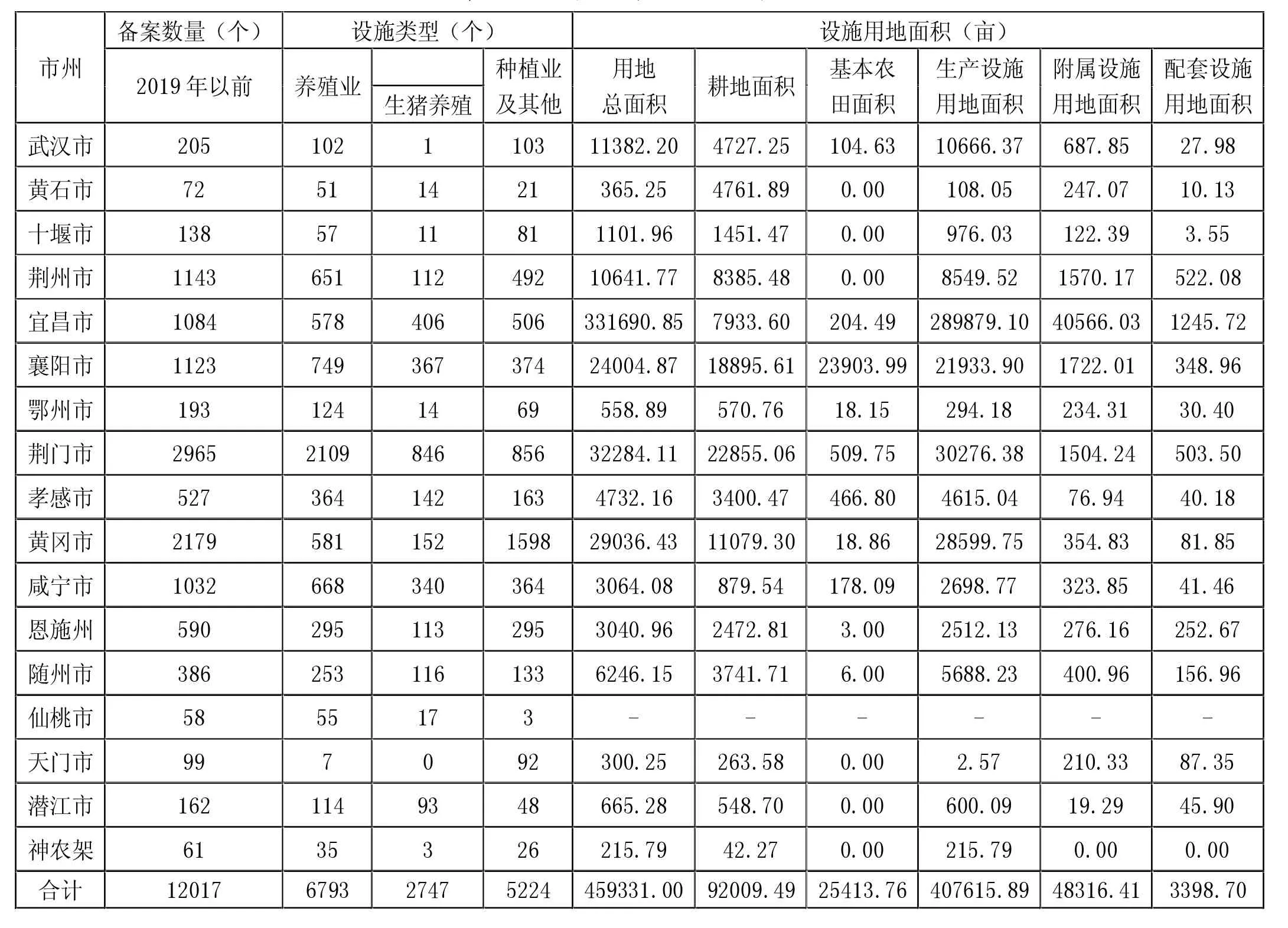

根据2019年之前湖北省统计的设施农业用地统计数据,全省已备案的设施农业项目共计12017宗,用地总面积459331.00亩。其中占用耕地面积92009.49亩,占总用地面积20.03%,占用基本农田面积25413.76亩,占总用地面积5.53%;按用地类型划分,生产设施用地面积:407615.89亩,附属设施用地面积:48316.41亩,配套设施用地面积:3398.70亩;按农业设施类型划分,养殖业类型共6793宗(生猪养殖2747宗),种植业及其他类型共5224宗。从分布情况来看,荆门、黄冈备案数量最多,宜昌用地面积最多,仙桃、黄石、潜江、神农架林区等地设施农业项目最少(见表1)。

表1 湖北省设施农业项目统计数据

1.2 设施农业用地管理措施

2016年,湖北省出台了《关于进一步加强设施农用地管理服务设施农业健康发展的通知》(鄂土资规〔2016〕4号),从用地标准、备案审核、管理监督等方面保障乡村合理用地和规范农业设施建设[5]。由于近几年设施农业不断发展,尤其是为支持生猪养殖用地需求,2020年湖北省又印发了《关于进一步规范设施农业用地管理有关问题的通知》(鄂自然资规〔2020〕4号,鄂土资规〔2016〕4号同时废止),从设施农业用地范围、用地规模、支持措施、项目备案、服务监管等5个方面规范设施农业项目用地,有力促进了全省设施农业健康有序发展。并呈现以下几个特点:

一是允许有条件地使用永久基本农田。种植设施不破坏耕地耕作层的,可以使用永久基本农田;破坏耕地耕作层且难以避让永久基本农田的,允许使用但必须进行补划。养殖设施原则上不得使用永久基本农田,涉及少量永久基本农田确实难以避让的,允许使用但必须补划,使用面积不得超过项目用地面积的10%,最多不超过10亩。

二是设施农业项目备案更加简化。由以往的县级自然资源主管部门和农业农村主管部门双备案简化为乡镇政府备案,经营者签订用地协议后,向设施用地所在地乡镇人民政府提出备案申请,同时提供设施建设方案、用地协议、勘测定界图或宗地图以及公告证明等材料。

三是非农建设不得随意占用设施农业用地,严禁扩大设施农业用地范围,对擅自或变相将设施农业用地用于其他非农建设的要依法严肃查处。

四是对于生猪养殖用地支持力度变大,规模化养猪涉及少量永久基本农田确实难以避让,允许使用面积不得超过项目用地面积的20%,最多不超过20亩,辅助设施用地取消15亩上限。

2 设施农业用地管理中存在的主要问题

2.1 设施农业项目选址存在小、散、乱等现象,缺乏统一规划引导

当前,设施农业项目发展缺乏统一的专项规划或用地规划来引导,其项目建设往往是由用地单位或个人自行申请备案,项目呈现分布极为小、散、乱,无法形成聚集优势。全省大多数县(市、区)缺少专门的设施农业发展规划,规模化较大的设施农业项目往往是由当地政府招商引资落地,选址由经营者自行选择,很多项目选址在交通便利且成片优质的耕地上,甚至是永久基本农田,呈现小、散、乱的现象。普通农户对设施农业用地有需求但无备案意识导致项目涉嫌违规占用耕地。设施农业用地申请门槛较低,导致一些经营者随意选址建设使得土地发展粗放、利用率低下,更有甚者以设施农业为名行违法占地之实,建设农家乐、别墅区、停车场等,开展非农建设。此外,全省耕地尤其是永久基本农田占比较高,导致设施农业项目选址较难,无法引进大型农业项目或者对已有项目进行扩建。

2.2 缺乏系统的设施农业用地认定标准

2020年,湖北省出台的《关于进一步规范设施农业用地管理有关问题的通知》文件虽然对设施农业的生产设施用地和辅助设施用地的范围和标准进行了明确规定,但是地方主管部门在实际执行过程中仍然难以准确把握设施农用地范围、标准。比如如何认定耕作层是否破坏,耕作层破坏认定标准类型有哪些(地面硬化、种植条件受破坏、堆放固体废物)、农业设施的建设标准(包括结构、层数、层高、建筑面积等)。而这些均需要当地主管部门结合本地实际制定更为详细的设施农业用地指导政策。

2.3 畜禽养殖业用地污染较为严重

由于缺乏统一规划引导,大多数畜禽养殖项目呈现数量较多、规模较小,极为散乱的现象,选址多在城镇或乡镇或村落周边,由于当地政府没有集中预留养殖业发展用地以及经营者缺乏资金投入完善环保设备,导致当地百姓普遍反映畜禽养殖业尤其是生猪养殖项目污染排放问题较为严重。

2.4 缺乏备案标准、处罚保障措施,后续监管乏力

目前,设施农业用地采取的是备案制,即用地单位或个人与农村集体经济组织签订用地协议后,只需向所在地乡镇人民政府提出备案申请,并提供相关材料即可,但各地对于备案具体流程、材料要求缺乏统一标准。此外,部分项目在经营过程中擅自改变土地用途、违法占地扩大规模或者改变农业生产设施性质,地方管理部门之间缺乏清晰的职责分工和联动机制,尤其是对于违法占地违法乱建没有明确处罚标准,这导致违法用地成本极低。设施项目结束后,要求经营者主体进行土地复垦很难,缺乏强制性的保障措施,在备案时缺乏收取复垦保证金依据。

3 进一步规范设施农业用地管理的政策建议

3.1 破解设施农业用地“选址难”

一是预留发展空间。在编制市、县级国土空间规划和村庄规划中预留一定的计划指标用于发展乡村产业用地和设施农业项目用地,通过规划引导设施农业项目合理布局,按照规模适当和便于管理的原则,尽量避免占用优质成片耕地和永久基本农田。

二是提前介入指导。县级主管部门和乡镇政府应出台设施农业项目发展指导意见,提前介入项目选址,强化主动服务意识,引导经营主体合理选择项目位置,并充分征求周边群众意见。尤其是对于养殖业项目应集中选址,并由政府统一兴建公用设施和环保设备。

3.2 破解设施农业用地“标准难”

一是出台指导意见。根据省级主管部门应对目前的设施农业规范政策进行基层调研,了解具体管理部门在执行过程中遇到的难点问题,研究汇总后出台省级设施农业项目指导意见。既要确保“农地姓农”,坚决遏制类似“大棚房”行为,又要确保用地需求,保障乡村一二三产业融合发展和乡村振兴用地需要。

二是实行负面清单。市、县级主管部门应制定设施农业负面清单,对于哪些属于设施农业项目,哪些属于建设项目进行列举式明确。对于附属设施包括看护房、设备房、存储间等建筑的建设标准出台指导意见。

3.3 破解设施农业用地“监管难”

一是建立监管系统。建立一套国家、省、市、县多层级管理的设施农业项目综合监管系统。将设施农业项目从申请、选址、备案、经营使用、动态监管、项目结束等环节都纳入到系统数据库“一张图”,对于未纳入监管系统的设施农业用地不予备案通过并认定为违法占用耕地,要求限期整改,直至强制拆除。

二是加强执法巡查。地方主管部门要将设施农业项目纳入日常管理,利用遥感影像、视频监控、大数据技术等技术手段结合日常的执法巡查,确保农地农用。对于违法违规用地、改变生产性质等类似“大棚房”问题,由相关管理部门进行坚决查处。

三是推行保证金制度。严格要求经营主体落实土地复垦责任,由乡镇政府、银行和经营主体签订三方监管协议,经营主体在银行开设专门账户,预存复垦费用。