华肆有番佛:泉州的泰米尔商人寺庙*

[美]李俏梅 撰 肖彩雅 译 钱江 校订

降至13世纪末,泰米尔商人不仅在南印度,而且在整个印度洋海上贸易圈的运行中扮演着至关重要的角色。泰米尔商人沿着印度前往中国的航海路线,利用各种复杂的贸易网络,用帆船将香料、纺织品、一些不太贵重的宝石、药油、药膏及其它商品输往沿线各地。与此同时,他们在东南亚和中国也建立起了一些永久性的贸易侨民的聚居区。

本文主要考察泰米尔商人在世界最东端——福建省沿海城市泉州的聚居地。在泉州,人们发现了300多方印度教石刻,(1)300多方石刻只是一个估约的数字,因为泉州市民在不断地发现新的石刻,泉州海外交通史博物馆也在不定期地收购印度教石刻。其中包括一方标注有确切年代的泰米尔文碑刻,上面记载着南印度商人于1281年在泉州建造了一座印度教的湿婆寺。(2)研究泉州印度教石刻的文章,主要有阿南达·库玛拉耍弥(Ananda K.Coomaraswamy):《刺桐的印度式雕刻》(Hindu Sculptures at Zayton),载《东亚杂志》(Ostasiatsche Zeitschrift),1933年,第9期,第5—11页;T·N. 苏布拉玛尼艾姆(T·N. Subramaniam):《中世纪印度的一个泰米尔殖民地》(A Tamil Colony in Medieval India),载《南印度研究》(South Indian Studies),1978年,第1—52页;约翰·盖依(John Guy):《泰米尔商人行会与泉州贸易》(Tamil Merchant Guilds and the Quanzhou Trade),载萧婷(Angela Schottenhammer)主编:《全球贸易中心:公元1000—1400年的海洋泉州》(The Emporium of the World: Maritime Quanzhou, 1000—1400),莱顿、波士顿:布里尔出版社,2000年,第283—308页;约翰·盖依:《中印关系史研究:以纳格伯蒂纳姆和泉州两地已消失的寺庙为中心》(The Lost Temples of Nagapattinam and Quanzhou: A Study in Sino—Indian Relations),载《丝绸之路艺术与考古》(Silk Road Art and Archaeology) 3,1993年与1994年合刊,第291—310页。哈尔·普拉萨德·雷 (Har Prasad Ray),《印度人在中世纪中国的侨居社区初探》(Indian Settlements in Medieval China: A Preliminary Study),载《印度亚洲研究学报》(Indian Journal of Asian Studies),第1卷,第1期,1989年,第68—82页。泉州出土的许多印度教石刻都具有典型的泰米尔达罗毗荼建筑的风格。1933年,印度著名艺术史学家阿南达·库玛拉耍弥 (Ananda Coomaraswamy)在德国的《东亚杂志》上发表了一篇名为《刺桐的印度式雕刻》的文章,(3)译者注:该论文于1934年由刘致平翻译成中文,发表在《中国营造学社汇刊》第5卷第2期。作者在文中写道:“中国人制作的这些雕刻作品,近乎完美地重现了印度雕刻的样式与风格,乍一看,几疑出自印度匠人之手。”(4)阿南达·库玛拉耍弥:《刺桐的印度式雕刻》,第5页。

无意中的一瞥确实令人大惑不解,但若对这些印度教风格的石刻遗迹仔细察看,很快就能判定,历史上,曾经有许多南印度商人在泉州生活定居,并一度形成了一个繁盛喧闹的移民社区。这个位于泉州的南印度商人社区是当时那个规模庞大的环印度洋贸易圈的重要组成部分。

但是,这座印度教寺庙是如何建造起来的?后来这座寺庙又为何被毁灭?诸如此类的许多问题至今还未能够厘清。在本文中,我尝试着构建这座印度教寺庙的历史。我认为,这座祭祀湿婆的印度教寺庙建成后不到一个世纪,即于公元14世纪中叶被明朝军队摧毁。当时,正值元朝(1271—1368)和明朝(1368—1644)这两个王朝更迭替代之际,仇视异族的汉人刚从蒙古人手上夺得了中国的统治权。在现存的史籍中找不到有关这座印度教寺庙被摧毁的相关记载,尽管如此,若仔细地观察石刻发现地点周围的环境,以及这些印度教石刻的外表,仍可推断、叙写出这一段历史。如今,这些石刻散落在泉州的各个角落,有的被收藏、堆放在当地的博物馆里;有的被嵌入了当地的建筑物中;有的甚至被奉为佛教的偶像,供百姓祭祀崇拜。但是,无论如何,这些印度教的石刻已成为泰米尔人移民社区曾经一度存在于泉州的实物证据。

在这篇博士论文的前三章中,我曾探讨了泰米尔商人及其在印度南部所表现出的文化特性和艺术特点。现在,我试图看看泰米尔商人的这些文化和艺术方面的特点在前近代泉州这座城镇的社会、政治氛围下是如何被呈现出来的。我在论述湿婆神庙的形式时,虽然一直在强调文化的流动性,但这些泰米尔商人在泉州所处的历史背景可以让人们清晰地发现,对于那些当时生活在中国的印度人来说,他们首先是一个异族群体。这一点,可能是一个决定性的特征。(5)带有地域色彩来形容“外国人”的词汇(如:番、西域人)根据其用法和语境的不同,无疑具有多重含义,值得进一步研究。在其博士论文中,梁爱琳(Irene S. Leung)曾在宋代蕃族绘画的背景下研究了这些主题,说明了对非中国人有着各种复杂的理解。详见梁爱琳:《宋代的边疆假想(960—1279):再论蔡琰的“野蛮人的俘虏”与回归》(The Frontier Imaginary in the Song Dynasty (960—1279):Revisiting Cai Yan’s “Barbarian Captivity” and Return),美国密歇根大学博士论文,2001年。当时的泉州城内居住着一个庞大的非中国人的异族群体,不仅有印度人,还有其它的外来族群,诸如:阿拉伯人、波斯人、蒙古人、东南亚人、叙利亚人、亚美尼亚人、意大利人等等,他们都定居在当时世界上最大的贸易中心之一——泉州。在中国的历史文献中,有不少对公元9到14世纪居住在中国的那些外国人的描述。从这些描述中,人们可以见到许多极端矛盾的情况。有的时候,中国朝廷非常优待外国人,允许他们参与当地的经济活动,并让其享有特权;有的时候,朝廷却抵制反对外国人,甚至对外国人进行大规模的屠杀。可能需要在一个前近代时期世界各地广泛存在的文化差异的大背景的框架下来进行探讨,才能更加准确地理解中国人对外来异族的这种极其矛盾的政策。何英成(Engseng Ho)教授在研究前近代时期印度洋上的哈达拉毛人(Hadrami来自于也门的哈达拉毛省)移民史时,发现当地居民中也存在着类似的矛盾心理。何英成指出:“我怀疑,这种矛盾的心理可能是一种文化精神分裂症,在那些长期以来以自己的方式或以其他的方式与外部世界一直有交往的社会中,或许常可见到这样的情况。”(6)何英成(Engseng Ho):《塔里木之墓:族谱与跨越印度洋的流动》(The Graves of Tarim: Genealogy and Mobility across the Indian Ocean), 伯克利:加州大学出版社,2006年,第xxi页。

外来身份的建构需要依赖于一定的历史背景,在认可这一点的同时,我意识到,前近代中国对印度所表现出的历史意识,具体体现在中国古籍文献史料对寓居在泉州的那些外国商人的记载之中。这些文献记载有一个共同的特点,那就是不屑于记录外国人在文化、宗教和政治方面的活动,进而形成了一个“外国人”的范畴。在那些散见于各处的中文零星史料里,泉州的这座“印度教”寺庙被称为“番佛寺”,这意味着印度教在中国缺乏精确的命名。前近代时期的中国历史学家对外国人的描述是两极分化的,在他们的笔下,外国人要么是社会的救世主,要么是社会的毁灭者。有趣的是,在印度早期佛教碑铭中也有类似的两极分化的矛盾立场。例如,在早期的佛教碑铭石刻中,“臾那 (yavana)”一词是对所有异族的泛称,尽管这些异族中的部分人已经印度化,取了印地语的名字,并已在印度定居。(7)感谢维迪娅·德赫贾(Vidya Dehejia)所提出的这一颇具洞察力的见解。“臾那”这个名称最初指的是希腊商人,后来成为在印度的外国人的通称。详见芭芭拉·斯托勒·米勒 (Barbara Stoler Miller)、南亚联合委员会和印美教育和文化小组委员会编:《艺术的力量:印度文化中的赞助》(The Powers of Art : Patronage in Indian Culture),德里、纽约:牛津大学出版社,1992年。

寓居在泉州的外国商贾促成了泉州当地出现的这种双重身份的文化。诚如裴珍妮(Jennifer Purtle)在探讨元代福建时所指出的那样:“视觉作品是一种媒介,通过这种媒介,外国侨民将他们的族群身份和地域文化认同连接在一起,明确地展现了出来,从而颠覆了中国城市视觉生活的规范。”(8)裴珍妮(Jennifer Gillian Purtle):《宋元时期(960—1368)福建绘画作品之产出、地域与身份认同》(The Production of Painting, Place, and Identity in Song—Yuan (960—1368) Fujian),耶鲁大学博士论文,2001年。在这一点上,我们必须考虑,一个外国人的身份是否曾影响了艺术的形式。因为,恰如裴珍妮所观察到的那样,泉州地方许多视觉文化的样本依赖的其实是非中国本土的图像和语言,这可能就是体现文化差异的积极性的一面。当然,泉州湿婆庙的艺术风格显示出这座印度寺庙不仅有意识地成为南印度艺术文化的缩影,也可能是对南印度艺术文化的认同。

第一节 前近代时期的中印交流

一、 前近代时期华南的印度人

自古以来,中印两国在人员往来、物质贸易及思想文化之间的交流一直延续着。(9)见刘心茹(Xinru Liu):《古代印度与中国:公元1年至600年的贸易与宗教交流》( Ancient India and Ancient China: Trade and Religious Exchanges, A.D. 1—600),德里:牛津大学出版社,1988年;沈丹森(Tansen Sen):《佛教、外交与贸易:600—1400年中印关系的重整》( Buddhism, Diplomacy, and Trade: The Realignment of Sino—Indian Relations, 600—1400),檀香山:夏威夷大学出版社,2003年;王赓武:《南海贸易与南洋华人》(The Nanhai Trade : The Early History of Chinese Trade in the South China Sea),新加坡:时代学术出版社,1998年。早在公元1世纪末,两国之间就已开始贸易往来。在班固编撰的《汉书》中,对印度兴都库什山南部地区的记述非常详细。尤其是公元2世纪佛教传入中国后,前往印度求法及前来中国弘法的两国高僧不绝于途,盛况空前。公元6世纪初有一部名为《出三藏记集》的佛教著作,书中首次提到了生活在南中国的印度人。该书记载了一个名叫竺婆勒的印度海商。竺婆勒住在广州港附近,他有一个儿子,其子后来成为佛教僧人。(10)沈丹森:《佛教、外交与贸易:600—1400年中印关系的重整》,第163页。译者注:中文史料原文是“耶舍有弟子法度,善梵汉之言,常为译语。度本竺婆勒之子,勒久停广州,往来求利,中途于南康生男,仍名南康,长名金迦,入道名法度。”另一则历史文献在公元750年,这是中国史籍为数不多的有关印度教徒在中国活动的参考文献之一。据这则史料记载,高僧鉴真和尚一行在距离泉州西南约450英里之处的广州,见到三座婆罗门的寺庙和数名婆罗门祭司,鉴真和尚还注意到:“外国商贾搭乘商舶从中国港口前往印度。”(11)沈丹森:《佛教、外交与贸易:600—1400年中印关系的重整》,第163页。译者注:在《大和上东征传》中,记载天宝九年(750)鉴真一行在广州见“又有婆罗门寺三所,并梵僧居住。……江中有婆罗门、波斯、昆仑等舶,不知其数;并载香药、珍宝,积载如山。其舶深六、七丈。”

也许因为当时的广州是唯一的一个允许商人可以合法并大量地交易外国商品的港口。(12)扬州、杭州、明州和泉州也是当时中国的重要港埠。在11世纪中叶之前,广州港埠的地位一直远远地超过泉州口岸,成为中国南方的主要港口。(13)阿拉伯地理学家伊本·胡尔达兹比赫(Ibn Khordadbeh,约850—911)提供了目击者的证词,在其著作《道程及郡国志》(又称《道里邦国志》Treatise of Roads and Provinces (Kitab al-masalik wa′l-mamalik)中记录了广州是重要的对外贸易港口。此处的描述转引自苏基朗(Billy K. L. So):《刺桐梦华录:近世前期闽南的市场经济(946—1368)》(Prosperity, Region, and Institutions in Maritime China : The South Fukien Pattern, 946—1368),哈佛东亚研究丛书第195种,麻省剑桥:哈佛大学亚洲中心出版,哈佛大学出版社发行,2000年,第17页。在此期间,泉州对外贸易的规模增长不多。(14)有些人认为,早在公元9世纪中期,泉州就已崛起,成为中国主要的对外贸易港口。但是,学术界的共识是:在公元1087年之前,广州一直是中国最重要的贸易港口。有关讨论,可参阅柯胡(Hugh R.Clark):《社区、贸易与网络:3至13世纪的闽南》(Community, Trade, and Networks : Southern Fujian Province from the Third to the Thirteenth),剑桥大学中国历史、文学和制度研究丛书,剑桥、纽约:剑桥大学出版社,1991年。不过,早在公元9世纪,外国商品就已经成为泉州商品市场上的重要组成部分,以至于当时的泉州地方官府(译者注:唐王朝)曾采取了一系列政策,防止对当地的外国商贾征收过重的税饷,同时要求泉州本地商民与外商进行公平的交易。太和八年(834),唐文宗下诏曰:

南海蕃舶,本以慕化而来,固在接以恩仁,使其感悦。如闻比年长吏,多务征求,嗟怨之声,达于殊俗。况朕方宝勤俭,岂爱遐琛?深虑远人未安,率税犹重,思有矜恤,以示绥怀。其岭南、福建及扬州蕃客,宜委节度观察使常加存问,除舶脚、收市、进奉外,任其来往通流,自为贸易,不得重加税率。(15)董诰:《全唐文》卷75, 2b-3a,转引自苏基朗:《刺桐梦华录》,第18页。译者注:该史料出自于《太和八年疾愈德音》,载《全唐文》卷75,第342页。

朝廷用公开道歉的口吻,在诏令中描述了对外贸易口岸存在着的种种带歧视性的征税行为,并表示要废止诸如此类的商业交易行为。这份史无前例的诏令不仅向国内的百姓通告,同时似乎针对的是国际上的听众。这意味着,朝廷期望其在贸易税收政策改革方面的好消息能够传播到国外。与此同时,这条史料不仅说明当时中国到外国有着多条商路,而且证实早在公元834年就有大量外国人定居在华南。当时的中国之所以仰赖外国商人,或许是因为当时的对外贸易政策不断在发生着变化。由于中央政府时常禁止中国商人出洋贸易,导致外国商人成为贵重的舶来商品货物的独家进口商。(16)中央政府的对外贸易政策非常不稳定,经常变化。公元985年(北宋雍熙二年),朝廷禁止中国商人出国,但在其他时候却又允许中国人出国,与此同时,禁止外国人在中国船只上进行交易,以减少彼此间的竞争。转引自理查德·皮尔逊(Richard Pearson)、李旻、李果:《泉州考古学: 简要回顾》(Quanzhou Archaeology: A Brief Review),载《国际历史考古学杂志》(International Journal of Historical Archaeology),第6卷,2002年第1期,第28页。

降至11世纪中叶,许多定居在广州的外国商人早已被当地社会同化,成为当地的名门望族。有趣的是,尽管一些外国商人的后裔享有较高的社会地位,而且可能在中国已经生活了长达两个世纪,但在朝廷官方的说法中,他们还是外国人。例如,有一条史料记载说,许多“外国商人”来自“广州的一些有权有势的家族”。(17)苏基朗:《刺桐梦华录》,第37页。与此同时,中国发生的一些周期性的起义也是针对广州的外国人群体。阿布·赛义德(Abu Zayd)在其著述于公元851年前后的旅行笔记《中国印度见闻录》(Akbar al-Sin wa′l-Hind)中记载说,公元878年,中国军队“曾大举屠杀外国商贾,包括成千上万的穆斯林和犹太人。”(18)沈丹森:《佛教、外交与贸易:600—1400年中印关系的重整》,第166页。译者注:查《中国印度见闻录》(穆根来、汶江、黄倬汉译,中华书局,2001年)第96页载:“广府居民起来抵抗黄巢,他便把他们困在城内,攻打了好些时日。这个事件发生在回历264年。最后,他终于得胜,攻破城池,屠杀居民。据熟悉中国情形的人说,不计罹难的中国人在内,仅寄居城中经商的伊斯兰教徒、犹太教徒、基督教徒、拜火教徒,就总共有十二万人被他杀害了。这四种宗教徒的死亡人数所以能知道得这样确凿,那是因为中国人按他们的人(头)数课税的缘故”。

所有的文献史料都清晰地显示,至少从公元8世纪开始,就有许多外国商人寓居在华南。10世纪中期之后,泉州地区的非法贸易活动日益增多,北宋政府遂于1087年在泉州设立了宋朝第一个管理海外贸易的官方机构—市舶司。(19)理查德·皮尔逊和苏基朗都将这种发展归功于农业技术的进步,它促成了商业的扩张。见理查德·皮尔逊等:《泉州考古学: 简要回顾》,第31页。译者注:1087年,北宋政府在泉州设立泉州首个管理海外贸易的官方机构——市舶司。也许这并不是巧合,最早记载印度人在泉州定居的中文史料就是出自于这个时期:公元985年。成书于1225年前后的赵汝适的《诸蕃志》载曰:公元985年 ,有一位天竺高僧乘船来到泉州,他从当地的外国商贾那儿募集了捐款,在泉州城南修建了一座佛教寺庙。(20)译者注:《诸蕃志》载:“雍熙间有僧啰护哪航海而至,自言天竺国人,番商以其胡僧,竟持金缯珍宝以施,僧一不有,买隙地建佛刹于泉之城南,今宝林院是也。”(杨博文校释本,中华书局,2008年,第86页。)从《诸蕃志》记载的情况来看,在这位天竺高僧浮海而至泉州之前,泉州当地早已有印度商贾定居。

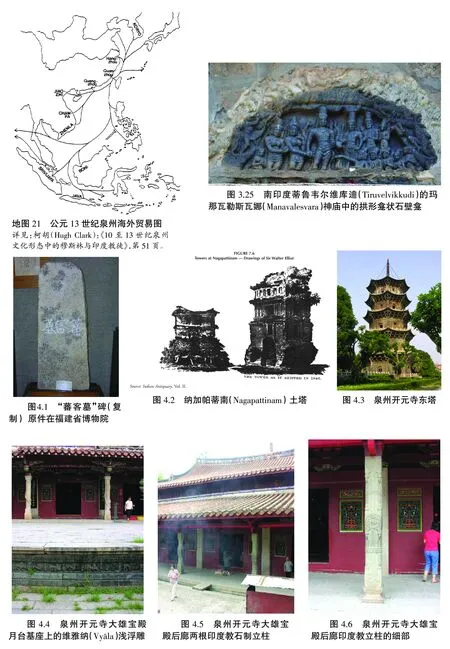

公元11世纪之前的中文史籍甚少记载有关印度官方使节前往中国访问的情况,但是,早在印度朱罗王朝与中国开始政治交往之前,印度商人似乎就已来到中国。(21)其他的一些研究表明,13世纪在中国经商的那些意大利商人是不受意大利中央政府的约束与管辖的,这一事实说明,这些商人是独立自主的代理商。这一现象应归功于蒙古人的积极努力,通过谈判,与外国商人们建立起贸易伙伴的关系。参阅狄宇宙(Nicola Di Cosmo):《黑海商埠与蒙古帝国:对蒙古帝国的重新评估》(Black Sea Emporia and the Mongol Empire: A Reassessment of the Pax Mongolica),载《东方经济和社会史杂志》(Journal of the Economic and Social History of the Orient),第53期,2010年。直至公元1015年,南印度朱罗王朝的罗阇因陀罗一世(Rajendra I)才派遣了一个使团前来宋朝,而这一外交举动恰恰是发生在朱罗王朝的军队渡海远征室利佛逝的海战之前。室利佛逝(即三佛齐)位于马六甲海峡,其首都在苏门答腊岛的巨港(Palembang)。在公元1025年之前,室利佛逝一直控制着印度洋和南海之间的大部分贸易。然而,就在这一年,罗阇因陀罗一世的朱罗大军击败了室利佛逝的舰队,从而夺取了利润丰厚的海上航线的控制权。(22)在1025年之前,室利佛逝在中国市场上的地位似乎超过了印度。一份1015年之前的记录显示,有一位室利佛逝的特使曾试图让中国官员相信,朱罗王朝即便是在其权力的巅峰时期,也仍然是室利佛逝的属国。参见沈丹森:《佛教、外交与贸易:600—1400年中印关系的重整》,第224页。(地图21)

在泉州,直至12世纪,还能见到室利佛逝人活动的身影。在相关的中文历史文献内,人们还能见到有关外国商贾身份建构的一些记载。例如,在12世纪中叶泉州地方官员的一本文集中,记载着一件颇为有趣的事情,证明当时寓居在泉州的那些外国人是自愿地聚居在一起,与外界隔离。这份文献是这样记载的:

负南海征蕃舶之州三,泉其一也。泉之征舶,通互市于海外者,其国以十数,三佛齐其一也。三佛齐之海贾以富豪宅生于泉者其人以十数,试郍围其一也,试郍围之在泉轻财急义,有以庇服其畴者其事以十数,族蕃商墓其一也,蕃商之墓建发于其畴之蒲霞辛,而试郍围之力能以成就封殖之,其地占泉之城东东坂……凡绝海之蕃商有死于吾地者,举于是葬焉,经始于绍兴之壬午,而卒成乎隆兴之癸未……生无所忧,死者无所恨矣,持斯术以往,是将大有益乎互市,而无一愧乎怀远者也,余固喜其能然,遂为之记,以信其传于海外之岛夷云。(23)赵汝适的《诸蕃志》记载了这一事件,但是他把施那帏误写为是一位来自撒那威(Siraf)的阿拉伯商人,而不是室利佛逝人。转引自苏基朗:《刺桐梦华录》,第53—54页。译者注:《诸蕃志》载:“有番商曰施那帏,大食人也。蹻寓泉南,轻财乐施,有西土习气,作义冢于城外之东南隅,以掩胡贾之遗骸。提舶林之奇记其实。”(杨博文校释,中华书局,2008年,第90页。)泉州东城门外的考古发掘发现了20多个伊斯兰墓碑和12多个石墓,进一步证实了这条史料的记述是真实的。转引自理查德·皮尔逊等:《泉州考古学: 简要回顾》,第35页。译者注:这条史料出自林之奇:《拙斋文集》卷15,《泉州东坂葬蕃商记》。

这则史料以肯定的口吻来描述泉州的外国人拥有自己专有的墓地,因为,这位官员认为,让外国人拥有这么一片独有的墓地,有助于让这些具有多元文化背景的外国商贾的母国增强对宋朝的好感。这段史料还强调了外国人身份是十分重要的,因为它具体说明了所谓的“外国人”,甚至可以指那些出生在泉州但具有外国血统的人。

外国人与泉州本地人之间的这种差异在泉州的物质文化中也有所体现。福建省泉州海外交通史博物馆(简称“泉州海交馆”)拥有上百方刻有《古兰经》内容的伊斯兰墓碑刻,其时间可追溯到公元10世纪到14世纪之间,这些墓碑的主人多是外国人。(24)墓碑包含了一系列的伊斯兰元素,包括在穆斯林世界流行的书法风格和字体(例如库法字体)、苏菲派诗歌和《古兰经》经文。有关这块墓碑以及泉州发现的其他阿拉伯文墓碑的完整的译文,参阅陈达生与鲁维卡鲁斯(Ludvik Kalus)合编:《中国发现的阿拉伯文、波斯文碑刻合集》(Corpus D'inscriptions Arabes Et Persanes En Chine),收入《伊斯兰研究文库》(Bibliothèque D'études Islamiques),Paris: Libr. Orientaliste P. Geuthner,1991年。有一块墓碑(约公元10世纪或11世纪),上面刻有“蕃客墓”三个汉字(图4.1),与此同时,该墓碑铭文以阿拉伯文记载着死者的名字。这两种文字的铭文都是用大而清晰的阿拉伯文和汉字刻写的,这表明这方碑刻是为通晓阿、中两种语言文字的读者而准备的。另一块墓碑显示,死者的外国人身份是可以弹性变化的,尽管这位死者当时已经融入了泉州地方社会。这块名为“艾哈玛德墓碑”以波斯文、阿拉伯文和中文三种文字撰写,碑文记载说,老艾哈玛德“娶了一位泉州妇女,其下一代精通汉语”(25)理查德·皮尔逊等:《泉州考古学: 简要回顾》,第41页。泉州还发现了一个姓氏为“世”、来自斯里兰卡的五代人的28块墓碑。这些墓碑是明清两代的墓碑。其族谱中提及其家族来自斯里兰卡,并附有一份来自广州的土地契约。详见吴文良、吴幼雄:《泉州宗教石刻》,北京:科学出版社,2005年,第506—519页。译者注:该份土地契约,并不是来自广州。而是泉州世氏家族的地契。。于是乎,通过强调不同语言之间的差异,来保持外国和本土之间的区别。

这种分类的倾向同样出现在13世纪初的一本地理学著作《方舆胜览》中,其载:“诸蕃有黑白二种,皆居泉州,号蕃人巷。”(26)苏基朗:《刺桐梦华录》,第55页。译者注:该条史料出自[宋]祝穆:《方舆胜览》,卷12,“泉州”,上海古籍出版社,1991年影印本,第7页。将外国人简单地区分为黑人和白人,并没有考虑到外国人当中在种族认同或宗教信仰方面存在着各种复杂的差别。只要不是中国人,就可简单地将其标记为异族。

至12世纪末(27)译者注:应是13世纪末。,朝廷指责外商是泉州海外贸易衰退的原因之一,这导致外国商贾破产并移居广州。(28)1261年,在宣布任命泉州新知府的一道诏书里,朝廷提到泉州府当时所面临的四个主要问题:“定居在泉州的外国人、当地的豪门大户、地方财政的枯竭、地方官吏的腐败”。见苏基朗:《刺桐梦华录》,第89页。译者注:“今言郡难者有四:民夷杂居也,贵豪盘错也,财粟殚竭也,珠犀点涴也。”该条史料来自[宋]刘克庄著,辛更儒笺校:《刘克庄集笺校》(第7册),卷62,“吴洁知泉州”,中华书局,2011年,第2946页。泉州地方官员之所以对外国商贾满腹怨恨,很可能与当时宋朝的铜币大规模地流向海外有关。一些学者认为,外国商贾将大量铜钱出口,是为了把铜钱以高价转售于其它国家获利。有一则当时的文献记载说:“三佛齐(室利佛逝)的外国商人运来了生铜,……他们希望能在泉州铸造铜制器皿,然后再运回自己的国家,用以装饰他们的庙宇。”(29)萧婷:《金属的角色》(The Role of Metals),载萧婷主编:《全球贸易中心:公元1000—1400年的海洋泉州》,第106页。南印度的宗教习俗证实了这则记载所言不虚。直到今日,南印度地区的居民仍然需要购置大量的铜块,用于铸造宗教仪式中所需的各种青铜神像,以及巨大的铜锅来烹饪食物。在前近代时期,印度半岛南部泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)所生产的金属器皿质量上乘,享誉全球。公元11世纪至12世纪间,犹太商人与泰米尔纳德邦之间的往来信件中经常提及这一点,足以印证该地区金属器皿的品质一流。犹太商人的这些信件是用希伯来语(Hebrew)和亚拉姆语(Aramaic)书写的,信中记录了亚丁的商人是如何把铜“运到南印度来重新加工成新的物品,然后再运回去,以便在西方市场上销售”(30)参阅S.D.戈藤(S.D. Goiten):《中世纪犹太商人的书信》(Letters of Medieval Jewish Traders),普林斯顿:普林斯顿大学出版社,1973年,第194—195页。感谢维迪娅·德赫贾指出了这一细节并提供相关资料。。

对中国人来说,蒙古人是一个来自北方草原的游牧民族,属于异族。成吉思汗开启了蒙古人的统治时代(1271—1368),在此时期内,蒙古朝廷对外国人的政策发生了巨大的变化。1206年,成吉思汗在统一蒙古后,将蒙元帝国的版图扩展到了亚洲的大部分地区、中东乃至欧洲的部分地区。(31)狄宇宙指出,尽管蒙元帝国当时被划分为四个汗国,彼此之间是相互割裂的,虽然有时会发生冲突,但是各个汗国内部的政治局势“或多或少是稳定的”。而且,蒙元帝国“允许货物和人员在欧亚大陆间流动”。参阅狄宇宙:《黑海商埠与蒙古帝国:对蒙古帝国的重新评估》,第91页。然而,成吉思汗并没能完成其对整个中国的征服霸业。1259年,成吉思汗逝世后,忽必烈(约1260—1294)继续其祖父发动的对宋朝的征战,直至1279年宋元双方在今广东新会沿海的崖山展开大规模的海战后,蒙元帝国才最终统一整个中国。在蒙古人征服华南的过程中,泉州的外国商贾群体起到了举足轻重的作用。蒲寿庚就是这些外商中的一员,他在蒙古人占领南宋王朝南部地区的过程中表现突出,确保了蒙古人对华南地区的有效占领。1276年,宋王朝余部在泉州一带对盘踞在福州(距离泉州不远)的蒙古人发起了抵抗。(32)译者注:1276年,元兵兵临临安城下,谢太后和宋恭宗出城投降,恭宗投降后,南宋余部一直在各地坚持抵抗,大将李庭芝坚守扬州,陆秀夫、张世杰在福州拥立端宗为帝,文天祥则在江西一带活动。据《元史》记载,“在泉州当地社会精英的支持下,蒲守庚弃宋投元,至年底,泉州正式向蒙古人投降。”(33)苏基朗:《刺桐梦华录》,第108页。蒙古人还获得了福州和广州这两个重要港口的控制权。至于蒲寿庚这个商人,据信他是阿拉伯后裔或是波斯人的后裔。他的祖先来到南海贸易,取得了巨大的成功。后来,蒲氏家族迁徙至广州,再后来又移居到了泉州。在背弃宋朝的过程中,蒲寿庚招募组建的军队其成员大多来自居住在泉州的外国侨民和当地社会精英,他们“怒杀诸宗室及士大夫与淮兵之在泉者”。蒲寿庚及其军队完全是主动地举兵屠杀城内的宋朝宗室与遗臣,然后开城降元,蒙古军队在此过程中未曾予以援手。

蒲寿庚对蒙古人征服南宋王朝的军事行动给予支持,这一点并不令人惊讶。因为,对中国而言,蒙古人是外族。所以,蒙古人喜欢外国人,他们更是让外国人在其政治官僚机构中担任要职。狄宇宙(Nicola Di Cosmo)在其论著中曾深入地研究了蒙古人与外国商人之间的历史关系。狄宇宙认为,由于蒙古人是游牧民族,建立起与外国商贾的合作伙伴关系,对确保蒙元帝国的稳定至关重要。所以,“蒙古人的政治背景足以说明,元朝的统治者与信仰其他任何宗教或操用其他任何一种语言的商人之间拥有共通之处。”(34)Pax Mongolica (约公元1280—1360)这个名称描述了“一个蒙古人居于统治地位的时期,而蒙古人的统治似乎保障了欧亚大陆各条商道的安全”。详见狄宇宙:《黑海商埠与蒙古帝国:对蒙古帝国的重新评估》,第90页。另外,蒙古人对印度佛教的迷恋,还可从部分蒙古官员的对外出使活动中略窥一斑。例如,蒙古官员亦黑迷失(Yigmish)在13世纪晚期曾多次出访南印度和斯里兰卡,代表蒙古统治者举行宗教仪式。(35)沈丹森:《元朝汗国与印度:13—14世纪的跨文化外交活动》(The Yuan Khanate and India: Cross-Cultural Diplomacy in the Thirteenth and Fourteenth Centuries),《亚洲学刊》(Asia Major)19卷,2000年。忽必烈也曾邀请高僧继续将佛教典籍从梵文翻译为中文。

泉州之所以对泰米尔商人特别具有吸引力,是因为外国人在泉州能够享有种种特权。直到元朝灭亡,泉州的外国人(或称“色目人”)占据了大部分当地政府中的公职。此外,一些家谱和史料表明,许多泉州的当地人改用了带有异族特征的中文名字,或皈依外国宗教,希望以此能够享受官府为外籍居民所设置的一些特权。蒲寿庚自己也从蒙古人那里获得丰厚的回报,被任命为福建和广东两省的军事长官。(36)译者注:《元史·世祖本纪》卷9,至元十四年秋七月戊申条,载:“置行中书省于江西……闽广大都督,兵马招讨使蒲寿庚并参知政事,行江西省事”。1278年,蒲寿庚和唆都(Sogetu)被任命为泉州政府的官员,以促进海上贸易的发展。(37)沈丹森:《中国与南亚之间海上网络的形成(1200—1450)》(The Formation of Chinese Maritime Networks to Southern Asia, 1200—1450),载《东方经济和社会历史杂志》(Journal of the Economic and Social History of the Orient),卷49,2006年,第421—453页,第431页。译者注:《元史·世祖本纪》卷10,至元十五年三月乙酉条,载:“诏蒙古带、唆都、蒲寿庚行中书省事于福州,镇抚濒海诸郡。”

元朝时期,中国商贾在南印度沿海各地的商业活动日益活跃。伊本·白图泰(Ibn Battuta)、汪大渊和马可·波罗都留下了有关中国商贾在印度不同港埠活动的目击记录。蒙元朝廷认为,其与印度的贸易非常重要,以至于元朝史无前例地先后派遣了16名外交使节出访印度,主要是沿着印度半岛东西两侧的科罗曼德尔海岸和马拉巴尔海岸进行访问。元朝官员杨庭璧曾多次率领使团前往这些地区,旨在扩大中国与印度的政治联系。杨庭璧描述了印度多姿多彩的多元景观,并向朝廷汇报了自己在印度南部与寓居当地的叙利亚基督教徒和穆斯林侨民会晤的情况。这些外侨社区在印度的历史已有数百年,为散居在印度各地的外国商人提供了避难或庇护之所。(38)《元史》记载了杨庭璧的印度之行。杨庭璧还向当地的一名穆斯林官员撒亦的(Sayyid)提供了庇护,此事证明当时中印两国之间的关系相当密切。撒亦的与当时南印度的马八儿王室不和,遂出走马八儿,随杨庭璧来到中国,忽必烈赐妻蔡氏(蔡氏为朝鲜人)。见辛岛昇:“13—14世纪南印度与中国的贸易关系”(Trade Relations between South India and China During the 13th and 14th centuries), 载《东西方海洋关系研究学报》(Journal of East—West Maritime Relations), 1989年第1期,第72页。此外,元朝官员还乘坐着私人的商船前往印度,展示出朝廷与商人之间的合作,其目的是为了在市场和政治两方面扩大其在印度的影响力。

虽然有历史文献证明中国人曾在南印度活动,然而,现在却找不到任何中国风格的建筑物或雕塑的残余,因此无法为现存的文字记录提供更具说服力的有形的物质证据。我们知道,在南印度,至少曾存在过一座中式建筑,即14世纪中国旅行家汪大渊亲眼所见的那座土塔。(39)沃尔特·艾略尔特爵士(Sir Walter Elliot):《纳格伯谛讷姆历史上的中国塔或耆那塔》(The Edifice Formerly Known as the Chinese or Jaina Pagoda at Nagapatnam),载《印度文物》(Indian Antiquary),1878年第7期。汪大渊声称,在印度泰米尔纳德邦中部坦焦尔地区附近的沿海港口城市纳格伯蒂纳姆 (Nagapattinam)曾亲眼见到一座塔(stūpa),这座土塔系由旅居在当地的中国人建造,上面刻有公元1267年建造的汉字。(40)中世纪的纳格伯谛讷姆的许多建筑似乎都得到了来自国外的大笔赞助。据“莱登大图版”(Larger Leyden Plates)的记载,公元1005年时,罗阇罗阇一世(Rajaraja I)曾出资捐建一座名为Chulamanivarman vihara的佛教寺庙,这座寺庙非常高大,甚至能够“傲视须弥山(Mount Meru)”。文献特别提及,室利佛逝国王朱拉玛尼跋摩(Chulamanivarman)也参与出资捐建这座寺庙。这座寺庙的建造任务由罗阇罗阇一世的儿子罗阇因陀罗一世完成,并将这座寺庙改名为Rajendrachola-perumpalli。有关详情,可参阅S. R. Balasubrahmanyam:《中世纪朱罗王朝的寺庙》(Middle Chola Temples, Faridabad: Thomson Press India, 1975), 第115页。此外,在一尊公元11世纪的纳格伯蒂纳姆的青铜佛像上有一段铭文,日本历史学家辛岛昇(Noboru Karashima)等人破译了这段铭文。根据这段铭文的记载,这尊青铜佛像是由中世纪一个名为艾鲁努瓦尔( Ainnurruvar)的印度商人行会捐赠给Rajendrachola-perumpalli 寺庙的。这尊青铜佛像现由约翰·戴维森·洛克菲勒三世夫妇(Mr. and Mrs. John D. Rockefeller III)收藏,曾于1992年在日本东京出光美术馆(The Idenitsu Museum of Arts in Tokyo)展出。详见Noboru Karashima et al. eds.(辛岛昇等编):《古代与中世纪印度洋的贸易活动:从碑刻和陶瓷碎片中搜集到的证据》(Ancient and Medieval Commercial Activities in the Indian Ocean: Testimony of Inscriptions and Ceramic-Sherds: Report of the Taisho University Research Project, 1997—2002), 东京:大正大学, 2002年,第57—61页。其记载曰:

居八丹之平原,木石围绕,有土砖甃塔,高数丈。汉字书云:“咸淳三年八月毕工”。传闻中国之人其年白文彼,为书于石以刻之,至今不磨灭焉。(41)汪大渊著,苏继庼校释:《岛夷志略校释》,“土塔”,中华书局,1981年,第285页。

一些学者推测,这座位于纳格伯蒂纳姆的土塔于1867年被耶稣会士摧毁。(见图4.2)(42)详见约翰·盖依:《中印关系史研究:以纳格伯蒂纳姆和泉州两地已消失的寺庙为中心》(The Lost Temples of Nagapattinam and Quanzhou: A Study in Sino—Indian Relations), 第283—308页。如图所示,这座多层的砖瓦结构颇似中国同类建筑的原型,诸如同时期泉州及其周边地区的一些宝塔,泉州开元寺内公元13世纪的东塔就是一个例证(见图4.3)(43)一些学者对于用“宝塔”来确认纳格伯蒂纳姆的这座纪念建筑持怀疑态度,他们认为,这不过是一座残破的南印度神庙中所特有的古波拉(gōpura)建筑物。尽管如此,泉州还是可以找到许多同时代的窣堵坡(stūpa)的例子,包括开元寺的“东塔”和大约修建于12世纪的姑嫂塔和六胜塔。这两座塔位于泉州海岸线上,现在被认为是古老的“灯塔”。关于开元寺东西塔的相关研究资料,详见埃克(Gustave Ecke)、戴密微(Paul Demieville)合著:《刺桐双塔:中国晚期佛教雕刻艺术研究》(The Twin Pagodas of Zayton: A Study of Later Buddhist Sculpture in China),马萨诸塞州坎布里奇:哈佛大学出版社,1935年。。不过,彼得·沙尔克(Peter Schalk)却认为,纳格伯蒂纳姆土塔的结构与公元8至10世纪印尼爪哇岛上的一些印度-爪哇建筑风格的佛塔颇为相似,他还特别举例,指出这座塔与爪哇中部的法王神庙(Candi Punta dewa)以及苏门答腊岛上的几座窣堵坡佛塔有很多相似之处。他推测说,很可能这些岛国上的统治者当时派遣工匠建造该塔。(44)彼得·沙尔克(Peter Schalk):《朱罗帝国时代:塔米拉卡姆》(The Period of the Imperial Cōlar. Tamilakam), 载彼得·沙尔克编:《殖民时代之前塔米拉卡姆与伊兰地区泰米尔人中的佛教》(Buddhism among Tamils in Pre—Colonial Tamilakam and īlam), 第二部分,斯德哥尔摩:乌帕撒拉大学出版社,2002年,第542页。南印度地区见不到中国建筑的遗迹一事,说明当时中国商人并没有在印度建立起自己永久性的移民社区,这就印证了沈丹森的结论:即这些中国人“更有可能是从其在东南亚的贸易基地经常航海到印度沿海的短期旅居者。”(45)沈丹森:《中国与南亚之间海上网络的形成(1200—1450)》,第423页。

然而,外国侨民的社区在泉州随处可见。在泉州,除了泰米尔商人建造的湿婆庙,阿拉伯商人在泉州也至少建造了六座清真寺,所有这些清真寺都可能在1357年至1366年间发生的“亦思巴奚”兵乱中被摧毁。圣友寺(艾苏哈卜寺)已经被重建,经考古现场发掘,在元代末的地层中发现了一层厚厚的灰岩,从而证实该清真寺的确毁于战乱。(46)理查德·皮尔逊等:《泉州考古》,第35页。柯胡指出,圣友寺有一块刻有日期为1009—1010年的碑铭,可藉此认为“圣友寺是泉州的第一个穆斯林做礼拜祷告的场所”,即“穆斯林是泉州外国侨民群体的组成部分,而这块碑铭就是最古老的证据。”(47)柯胡(Hugh Clark):《10至13世纪泉州文化形态中的穆斯林与印度教徒》(Muslims and Hindus in the Culture and Morphology of Quanzhou from the Tenth to the Thirteenth Century),载《世界历史学报》(Journal of World History), 第6卷,第1期,1995年春,第57页。

蒙古人结束在泉州的统治是以一系列戏剧性的事件作为标志的,特别是在1357至1366年的十年间,当地的外国人控制了泉州这座城市,(48)详见前嶋信次(Shinji Maejima):《元末之泉州与穆斯林》(一)(The Muslims in Ch'uan—Chou at the End of the Yuan Dynasty, Part 1),载《东洋文库研究部纪要》(Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko),卷31,1973年,第27—51页; 第31卷,1973年,第27—51页;以及同作者:《元末之泉州与穆斯林》(二),(The Muslims in Ch'uan—Chou at the End of the Yuan Dynasty, Part 2), 载《东洋文库研究部纪要》(Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko),卷32,1974年,第47—71页。在古代中国,这并不是第一次对外国人大开杀戒。公元8世纪60年代,在扬州,“有数以千计来自波斯的外国商贾”在一场骚乱中被杀害。详见柯胡(Hugh Clark):《10至13世纪泉州文化形态中的穆斯林和印度教徒》,第57页。历史上将这一事件称为“亦思巴奚”兵乱。“亦思巴奚”是波斯语“ipsah”的音译,意为“军队”。在有关亦思巴奚兵乱的几份史料中,这场兵乱又被称之为“波斯驻军的叛乱”,其直接的导火索是因为泉州的穆斯林们反对在前泉州总督官邸的地基上建造“外国佛教寺庙(番佛寺)”,有可能指的就是湿婆寺。(49)理查德·皮尔逊等:《泉州考古》,第29页。在这场兵乱中,两名波斯商人赛甫丁(Saif ud-Din)、阿迷里丁(Amin ud-Din)伙同当时掌管泉州海外贸易事务的另一名波斯人那兀纳(Nawuna)(50)《晋江县志》载:“西域那兀纳者以总诸番互市至泉,元末兵乱,那兀纳据泉州。”以及蒲寿庚的女婿一起,率领着一支主要由外国人组成的数千人的军队占领了泉州。(51)前嶋信次, “The Muslims in Ch′uan—Chou”,第123—124页。这支由外籍侨民组成的军队不顾蒙古人的多重限制,在其最后五年的战争中致力于扩大泉州港的海外贸易。然而,他们最终在1366年被福建的汉人军队击败。此后不久,明朝政府官员颁布了禁令,禁止泉州的所有私人海上贸易活动。这项海禁政策一直持续到清朝(1644—1912)(52)详见罗德里希·普塔克(Roderich Ptak):《从泉州到苏禄贸易圈及更远的地方:14世纪初的一些问题》(From Quanzhou to the Sulu Zone and Beyond: Questions Related to the Early Fourteenth Century),载《东南亚研究学报》(Journal of Southeast Asian Studies), 第29卷,1998年第2期,第269—294页。。

大多数的研究都认为,这场兵乱标志着泉州城内的所有外国人都已被斩尽杀绝。不过,我不同意这种说法,我认为,这种说法有夸大之嫌。因为,根据部分历史文献的记载,泉州城内的外国人并没有在这场兵乱中被完全消灭。有史料称:元朝末年,泉州的外国商人迁居到了中国北方。另一则史料记载说,有一名原先住在泉州、经商非常成功的外国商贾后来定居在明州,这名外国富商如何带领着一群外商到新成立的明朝朝廷朝贡。(53)苏基朗:《刺桐梦华录》,第125页。译者注:作者引用《刺桐梦华录》时出现失误。苏基朗在论述时并没有说泉州外国商人,而是指泉州本地商人。苏基朗引陈高华:《元代泉州舶商》(载《中国史研究》1985年第1期)。移居北方的泉州商人应指“孙天富、陈宝生移居太仓之事,而那名原先住在泉州、后来移居明州的外国富商,应该指的是(泉州人)朱道山率领群商入贡于朝,因此受到朱元璋重视一事。在中国的历史文献中,这名外国富商被称之为“远人”,即“来自远方的人”,这意味着朝廷继续将那些异族归类为外国人。不过,其他的一些史料表明,早在亦思巴奚兵乱发生之前,外国人与中国人之间的这条分界线就已经被模糊了。16世纪中叶的一份文献指出:“在亦思巴奚兵乱中,所有的外国人(西域人)均被消灭,甚至有部分中国人因为他们头发的颜色和长着高鼻梁而遭误杀。所有穆斯林的坟墓被洗劫一空。”(54)陈达生:《公元14世纪初的文莱苏丹:对一块阿拉伯文墓碑的研究》(A Brunei Sultan in the Early 14th Century: Study of an Arabic Gravestone), 载《东南亚研究学报》(Journal of Southeast Asian Studies), 第23卷, 1992年第1期,第10页。这则史料提到的“被误杀的中国人”,有可能指的是那些中外混血儿,或者至少说明,当时已承认泉州城内不同种族的居民均为中国人。

第二节 重新建构湿婆寺

尽管有大量的文字记录和视觉材料证明印度商人曾经在泉州聚居了几个世纪。但是,除了石刻之外,我们并没有同时期的有关泉州泰米尔商人群体或湿婆庙的文献记载。在缺乏文献的情况下,这些石刻构成了一个丰富的、几乎未被研究过的艺术和考古领域的证据库,我们可以从中获取有关建造湿婆寺庙赞助人的宝贵信息。诚如彼得·洛克威尔(Peter Rockwell)所说:“任何用石头加工成的作品都是一份文件,倘若能正确地理解这份文件,我们就能了解这件作品是如何被制造出来的。”(55)彼得·洛克威尔(Peter Rockwell):《石制作品的艺术》(The Art of Stoneworking), 英格兰、剑桥:剑桥大学出版社,1994年,第5页,转引自伊丽莎白·蓝贲(Elizabeth Lambourn):《石刻与社区:13世纪晚期至15世纪中期由穆斯林赞助的卡姆巴特及环印度洋地区的大理石雕刻》(Carving and Communities: Marble Carving for Muslim Patrons at Khambhat and around the Indian Ocean Rim, Late Thirteenth—Mid—Fifteenth Centuries), 载《东方艺术》(Ars Orientalis), 2004年,第101页。在接下来的重新建构泉州湿婆寺的研究中,我的研究重点不准备放在湿婆寺的建造地点或探究哪些人赞助了湿婆寺的建造,而是将我的注意力放在探索究竟是哪些社会群体参与建造这座湿婆寺。通过文本分析,我可以确认这些群体,并将湿婆寺作为镜头,透过寺庙来考察前近代时期泉州的社会历史。正如意大利历史学家卡洛·金兹伯格(Carlo Ginzburg)在其论著中娴熟地证明的那样,间接证据也有可能提供关于历史背景的丰富细节。(56)参阅卡洛·金兹伯格(Carlo Ginzburg):《历史、修辞与证据》(History, Rhetoric and Proof), 汉诺威:新英格兰大学出版社,1999;以及同作者:《奶酪与蠕虫:一个16世纪的磨坊主的世界》(The Cheese and Worms: The Cosmos of a Sixteenth—Century Miller),伦敦、亨利:劳特利奇出版公司,1980年。我试图在此积累这一类证据,采取从社会底层向上看的视角,来证明湿婆寺所肩负着的多重意义。

多种证据表明:湿婆寺坐落在泉州城的城南,约建于公元13世纪的中后期,毁于14世纪末的“亦思巴奚”兵乱。除了石雕风格之外,这种观点还得到考古、文献资料、实物这三重证据的支持。首先,是一方泰米尔语和汉语的双语石刻,这方石刻上明确地标注着湿婆寺庙建于1281年。其次,从1947年开始(57)译者注:泉州城墙的拆除始于1923年。,泉州地方政府陆续推倒建于1352—1398年间的古城南墙,在此期间出土了很多湿婆寺的石雕构件。(58)我将在下面详细地说明湿婆寺庙的毁灭和亦思巴奚兵乱之间的联系。 在泉州的古城墙内,人们还发现了伊斯兰教和基督教的石碑,这进一步表明亦思巴奚兵乱导致了当时对所有外国人的攻击。此外,陈达生指出,刻有阿拉伯文字的伊斯兰墓碑在1366年之后基本上销声匿迹,而这个年代恰恰是亦思巴奚兵乱结束的时间点。有关详情,参见陈达生:《文莱苏丹》,第12页。 吴文良的《泉州宗教石刻》中记录了不同石刻的发现地点,说明其出土发现之毫无秩序。由于泉州始终没有官方组织的正式的考古挖掘,所以,直到今天仍有石刻被发现。详见《泉州宗教石刻》(增订本),北京:科学出版社,2005年。再者,部分印度教的石雕构件被嵌入了开元寺的建筑。作为泉州佛教祭祀活动主要场所的开元寺曾于1389年或1408年进行过必要的修缮。此前,该寺的很大一部分建筑物在“亦思巴奚”兵乱期间被烧毁。(59)据《开元寺志》的记载,僧惠远于1389年的火灾后重建了大殿,而僧至昌则于1408年对大殿进行了翻修,并扩建了一个露台。2008年7月14日与Ellen Wang的私人通信中,Ellen Wang提及,1389年开元寺曾用石头对通淮门进行加固,就在这一年,开元寺进行了第一次翻修。译者注:《泉州开元寺志原志》 “建置志 紫云大殿”条载:“至正丁酉复灾。洪武己巳僧惠远重建。永乐戊子,僧至昌复葺廊庑,增廓露台。庭前左右各濬小池,仍造小浮屠数座翼之。”最后,明代的《清源金氏族谱》(成书于16世纪)曾记载说,泉州有一个“外国的佛教寺庙”,始建于元朝初年,毁于元朝末年,该寺庙位于城南。(60)杨钦章:《泉州印度教雕刻渊源考》,载《泉州港与海上丝绸之路》,中国航海学会、泉州市人民政府编,北京:中国社会科学出版社,2002年,第427—439页。译者注:《清源金氏族谱》载:“那兀纳既据城,大肆淫虐,选民间女儿充其室,为金豆撒楼下,命女子撄取以为戏笑,即乔平章宅建番佛寺,极其壮丽。”这座寺庙短暂的寿命与元明两朝的交替恰好相符。从湿婆寺的创建和摧毁,人们可以看到两个不同的朝代对待外国人的不同态度。(61)尽管概述后续几个王朝所发生的事情不在本文讨论的范围之内,但中印两国之间海上交往的对等互惠活动一直持续到明朝(1368—1644)。不过,明朝实施的新政策极大地改变了两国之间的外交和贸易关系。明朝舍弃了元朝偏袒、重用外国人的政策,在政治上重新采用了中国中心论,歌颂“大一统的中华帝国”。同时将中国皇帝视为是“世界各地野蛮人”的开化者。如此一来,海外朝贡使团蜂拥而至,中国朝廷将各种头衔颁赐予印度洋沿岸诸国。沈丹森认为,这些前往中国朝贡的外交使团的目的并不是为了促进贸易,而是为了“把印度诸王国纳入明朝建构的世界秩序中”。著名的郑和下西洋的远航即为例证,说明了中国的世界秩序形成之趋势。在郑和下西洋的活动中,朝廷最关注和重视的就是海外诸国对中国的朝贡和臣服。详见沈丹森:《中国与南亚之间海上网络的形成》,第447页。郑和在印度洋的活动在中国的古籍文献以及多语种的碑文中均有记载。郑和在斯里兰卡加勒(Galle)留下了《布施锡兰山佛寺碑》,其碑石上刻有汉文、泰米尔文和波斯文三种文字,这可证明当年在斯里兰卡曾存在一个跨文化的商人群体。斯里兰卡这块碑石上的每一种语言铭文的主神是不同的,分别是佛陀、湿婆和安拉。除此之外,碑刻上还详细记载着来自不同地区的布施的物品。历史事件总是能揭示出这些区域所蕴藏的多元文化。郑和在罢黜斯里兰卡统治者的同时,也与印度的维贾亚纳加尔王国盟友及泰米尔商人相抗衡。详情可参阅维卡塔·那戈塔姆(Venkata Raghotham):《郑和留下的三语合璧的碑刻:15世纪初维贾亚纳加尔王国对明朝海上远征活动的反应之研究》(The Trilingual Inscription of Zheng He: A Historical Study of Vijayanagara Response to the Ming Maritime Expeditions in the Fifteenth Century),载《印度碑铭学会研究学报》(Journal of the Epigraphical Society of India),2007年,第33期,第16—22页。

一、泉州所藏湿婆寺石雕构件的分布

湿婆寺的石雕构件大多分散在泉州城区及其附近的五个地点。几乎所有构件的材质都是辉绿花岗岩,这种花岗岩在泉州附近的山丘随处可见,也经常被用于建造该地区的各种建筑。值得注意的是,虽然花岗岩应用于房屋建造在印度南部是非常普遍的现象,但它在中国福建省却是特有的一种建筑材料,意味着这种建筑知识有可能是从印度传播到福建的。花岗岩石雕在当下的福建依然盛行,尤其是在附近的惠安县,虽然有许多采石场如今早已荒废歇业(如石砻采石场),但这些采石场遗址却证明泉州一带的石材生产已有数百年的历史。

在泉州,开元寺是印度教石刻保存数量最多的地方。开元寺建于公元686年的唐朝,是泉州最古老、也是最重要的佛教场所。(62)古斯塔夫·埃克与保罗·戴微密两人均认为开元寺的建造时间在宋代,不会更早。参阅:《刺桐双塔》,马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,1935年。153方印度教石刻被工匠们嵌入在开元寺大雄宝殿月台的基座上,成为须弥座的一部分(图4.4)。这些印度教石刻与开元寺最初的建筑形式和风格毫无关联,显然这些石刻是从一座印度教寺庙拆下作为再利用的材料而被嵌入翻修后的开元寺。在开元寺大雄宝殿的后廊,有两根citrakhad·as石柱(泉州人称其为“十六角形的印度教石柱”),柱子上雕有印度教神像的浮雕,栩栩如生(图4.5和图4.6)。另外的两块作为寺庙的飞檐(kapōta)的石刻,则位于开元寺内的弘一法师纪念馆内。

在收藏印度教石刻方面,排名第二的则是泉州海交馆。20世纪50年代,泉州收藏家吴文良先生注意到有不少古代石刻雕塑散落在田野中,或被当地百姓作为建造房屋的建筑材料而重新使用,于是,他开始四处收集这些石刻。后来,他把其所收藏的印度教石刻全部都捐献给了泉州海交馆。(63)译者注:吴文良先生从1928年起开始搜集和研究遗留在泉州的各类宗教石刻。1954和1959年,他先后把历年搜集的各类宗教石刻近200方捐献给了政府。与此同时,开元寺内的一些印度教石刻也被移入了泉州海交馆。在泉州海交馆内,印度教石刻约占该博物馆石刻藏品的四分之一。至于其它的一些值得注意的宗教石刻,包括中世纪的基督教、伊斯兰教、摩尼教和景教石刻,上面刻有波斯文、阿拉伯文、意大利语、拉丁语和古叙利亚语等。直至今日,通过持续的寻访及捐赠的途径,泉州海交馆仍在继续扩大自己的宗教石刻收藏。(64)我在泉州从事田野调研期间,一位泉州市民向泉州海交馆赠送了两件在他的房子下面发现的印度教石刻,这两件石刻都是湿婆神庙的基座构件。泉州海交馆共收藏保存了117件印度教石刻,而且显然都是来自南印度风格庙宇的建筑构件,其具体详情如下:凹槽纹饰壁柱 、雕有花卉图案的柱头(pus·papōtigāis)、中间带有圆柱的方形石柱(citrakhad·as)、刻着莲花花瓣的基座 (padma jagatīs)、狮身人像浅浮雕(vyālas)、飞檐(kapōtas)、门框侧柱、花瓶形柱构件(las'unas)、花瓶形柱构件(las'una)上方的垫状柱构件(ghat·as)、垫状柱构件(ghat·as)下面的装饰柱构件(mālāsthāna)、顶端饰构件(stūpikās)、龛状石构件、一段楼梯扶手(hastihasta)残部、窗纱的一部分(jāla),以及一尊雕刻在圆盘上的毗湿奴石雕立像等。(65)在湿婆神庙内发现了一尊毗湿奴的石雕立像,这并不意味着这座寺庙就不是主要供奉湿婆的,很可能毗湿奴只是湿婆神庙的一个附属神祇,毗湿奴雕像因此被摆放在一个副殿内。这些石刻都陈列在泉州海交馆专设的一个展厅内,除了部分石刻放置在展示台上以外,其他的石刻则随意地堆放在一起。(图4.7和图4.8)

泉州天后宫有两根与开元寺和泉州海交馆同类藏品相同尺寸的印度教石柱(图4.9)。天后宫始建于南宋庆元二年(1196),供奉当地的女神妈祖,妈祖历来为渔民所崇拜。尽管有人认为,这些石柱子是模仿早先的印度教石柱而制作的复制品,但我认为它们是湿婆寺遗存构件的一部分,因为这几根印度教石柱子的尺寸相同。(66)哈·普拉萨德·雷推测说,开元寺和天后宫的这些印度教的石柱子都是“中国人模仿南印度寺庙中的类似石柱而制作的”,不过,他没有说出自己这种判断的根据何在。详见哈·普拉萨德·雷:《中世纪中国的印度人定居点试探》(Indian Settlements in Medieval China: A Preliminary Study),载《印度亚洲研究学报》(Indian Journal of Asian Studies),1989年第1卷,第1期,第74页。我没有找到有关修缮天后宫的资料,但我推测,天后宫的这两根石柱与开元寺的那两根印度教石柱大约都是在1408年前后安装的。与其他的印度教石柱相比,天后宫的石柱最明显的不同是其柱子上刻着的是花卉和植物图案,而不是印度教神祇的形象。这两根柱子坐落在一个凸起的石头平台上,构成围绕着主楼的回廊大厅的一部分。由于石柱子与天后宫前门的门框连为一体,显得格外醒目。(67)译者注:这两根立柱为天后宫寝殿的殿前檐柱。

兴济亭是距泉州市中心15公里外(68)译者注:兴济亭,位于池店镇,距泉州市中心8公里左右。的一个小庙,位于晋江池店镇。庙里有一尊印度教迦利(Kali)女神龛状的石构件,当地居民用明亮的红色和金色将其重新粉刷,并将这尊女神像当做观音菩萨来祭拜(图4.10)。这尊女神一头乱发,脖子上戴一串项链,身旁还站着两名侍女,并用矛刺穿脚下踩着的恶魔。这尊龛状女神石构件早先是供奉在距离村子大约一公里的一座小桥旁边的神龛里。但是,在“文化大革命”(1966—1976)期间,这座桥和神龛都被拆除,于是当地居民将这尊神像嵌入该村的一堵围墙上。(69)我采访了一位一直住在村里的大约75岁的村民,他记得自己曾在桥旁看到过这块龛状石构件。由于这座桥已经被拆除,所以,我们无法判定它是何时建造的。但是,我们可以确认,这是一座古老的桥梁,且与宗教有关,因为“文化大革命”时期将其作为“破四旧”的目标而被摧毁。泉州地区的僧侣修筑了不少桥梁,以积累佛法功德(dharma)或宗教功德。据我所知,迄今为止,尚未有学者对福建省的古代桥梁和亭台楼阁做过深入的学术研究。然而,闽南地区因保存有大量的古代桥梁而闻名于世,其中的许多古桥梁可以一直追溯到宋朝。有关详情,参见柯胡:《社区、贸易与网络》。20世纪80年代,村里的居民把围墙拆除,取出石雕神像,然后重新为这尊石雕神像修建了神龛位。

最后,厦门大学的人类学博物馆也收藏了一小部分印度教石刻,包括一个门框和一块泰米尔文石碑,铭文上写着神殿的守护神、寺庙的赞助人以及寺庙的建造日期1281年。铭文是用泰米尔语写的,铭文的下方出现了一行语法晦涩难懂的中文(图4.11)。这行中文里的每个汉字虽然都镌刻得非常清晰,但迄今为止人们还无法准确地解读其含义,对这些汉字所表达的确切的意思还没有找到一个令人满意的定论。(70)碑刻上刻写着的中文:经山矩师无理籍通日智和路。

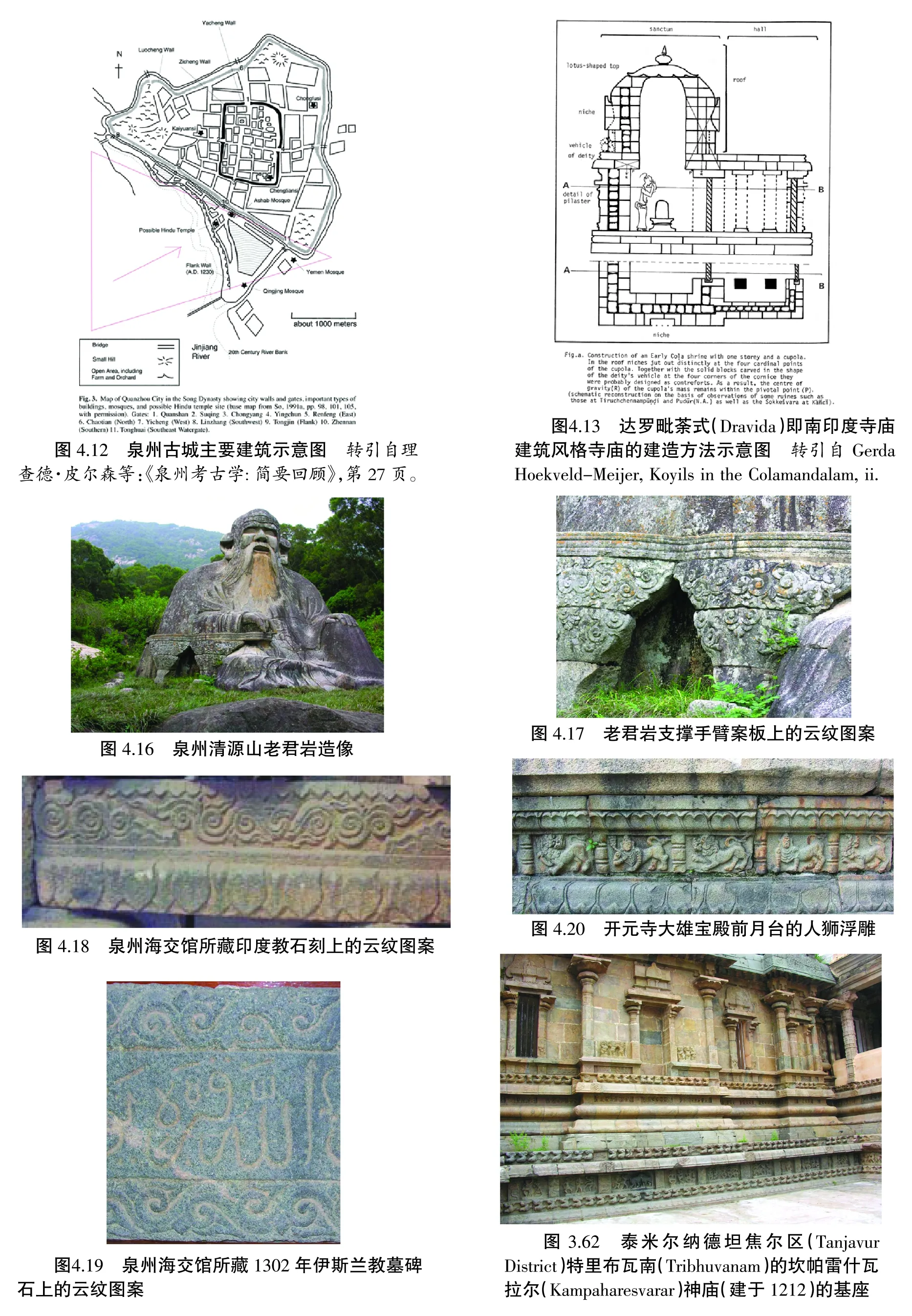

二、湿婆神庙原址考证

虽然我们缺乏对泉州的全面考古调查,但已有一些研究成果可供参考,使得我们能够对前近代时期的泉州历史场景进行部分重构。泉州毗邻晋江,大型船只可以从泉州湾经由晋江直接抵达,然后继续向北行驶至南安。最初的泉州城呈正方形,其城市布局和朝向是按照中国传统城市的规划,但是,在10世纪时,泉州的城墙扩展成了一个不规则的梯形,城墙的四周环绕着护城河(图4.12)。(71)裴珍妮认为,泉州古城的布局之所以后来打破了中国传统城市规划的模式,这象征着泉州挣脱了中央朝廷的辖制,享有一定程度的自治权。有关详情,可参阅珍妮·普特尔2008年9月在明尼苏达大学举办的名为《印度在中国/中国在印度》研讨会上提交的论文。到13世纪初,泉州人口已膨胀至20万人左右,其中约有30 000名外国穆斯林侨民。1230年,泉州地方政府在城市的南面又修建了一堵新的侧翼城墙,以此将不断扩大的商业区囊括入内。绝大部分外国侨民都居住在这个商业区内,因此,官府将这个地方正式划定为外国人居住区,称为“蕃坊”。(72)柯胡认为,泉州城的南部是地势低洼的沼泽地,洪水经常泛滥,令其成为人们不太理想的居住地。详见柯胡:《10至13世纪泉州文化形态中的穆斯林和印度教徒》,第66页。泉州的大多数商业交易活动都发生在晋江附近的主城墙外。

泉州城南似乎最有可能是湿婆神庙的原址所在地。城南除了曾经是外国侨民的居住区和商业中心外,也是大多数印度教石刻的发现地。从吴文良先生对石刻发现日期和地点的详细记录中可知,这些石刻大多来自泉州城南。另外,在发现印度教石刻的附近还出土了伊斯兰墓碑和墓盖石等遗物,这进一步证实了这个地区就是旧时泉州的蕃坊。(73)陈达生:《文莱苏丹》,第5页。此外,有好几条历史文献都提到泉州的印度人是居住在泉州城的南部。例如,赵汝适曾记载一个来自印度西南部,名叫时罗巴智力干的商贾,这位印度商贾与其子一起居住在泉州城南。(74)译者注:《诸蕃志》“南毗国”条原文载曰:“其国最远,番舶罕到。时罗巴、智力干父子,其种类也,今居泉之城南。”(杨博文校释,中华书局,1996年,第67—68页。)而冯承钧校释版(台湾商务印书馆,1986年,第31页)则断句为:“时罗巴智力干父子”;李俏梅选择冯承钧校释版以“时罗巴智力干”为一人名。16世纪的一份历史文献提及“外国的佛教寺庙”位于泉州城的南部,但在元朝末年被摧毁。(75)柯胡:《10至13世纪泉州文化形态中的穆斯林和印度教徒》,第62页。此外,《晋江县志》载:“番佛寺池,在城南隅。”这句话可能是指某个印度教寺庙的水池。(76)杨钦章:《泉州印度教雕刻渊源考》,第428页。

三、诠释印度教石刻

这座湿婆神庙被拆毁后,寺庙中的那些印度教石刻也就不再具有其原本的宗教意义了。相反,它们的象征意义开始发生变化,被赋予了一套新的意义。直到20世纪,当这些石刻作品被聚集在一起,收藏在博物馆里时,它们才被赋予了“印度教”的身份。然而,倘若我们仔细地观察这些石刻,可以清楚地看到,即便是在最初建造的这座神圣的印度教寺庙内,这些石刻作品也从来就不是毫无疑义的“印度教石刻”。恰恰相反,它们是彼此分界线非常模糊的数个社区和不同文化习俗的产物。尽管我们缺乏有关泉州泰米尔人社区的历史文献,但是,这些石刻本身能够为我们提供有关其赞助人在中世纪泉州社会地位的信息。

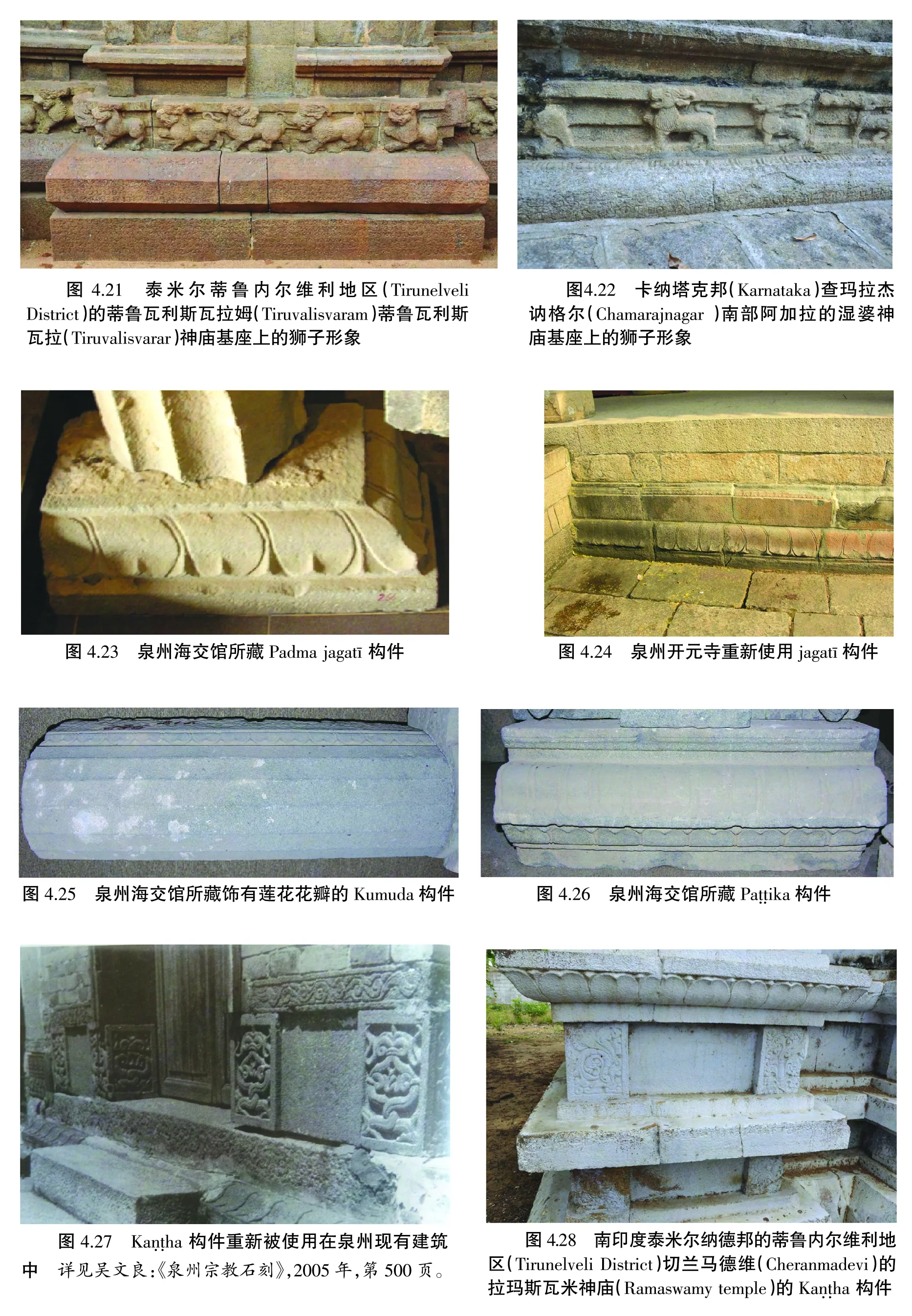

虽说这些石刻只是湿婆神庙原始建筑中的一部分构件,但是,这些印度教石刻却展现出一系列不同的建筑特征,提供了不少相当有用的信息,让后人因此得以了解湿婆寺的布局、建筑形式和建造者的情况。这些石刻的个别不同的特征准确地再现了湿婆寺的建筑比例和形式,以及当时建造这座神庙时所采用的建筑技术。工匠们采用了南印度地区的建筑技术,他们首先用花岗岩板堆砌出一个基座,然后,在这个基座上,他们没有使用水泥之类的胶合剂就建造起了寺庙的墙壁。湿婆寺的这几堵墙均由三部分组成,包括内墙、外墙以及内外墙中间由一堆堆粗糙的石块填充起来的墙体(图4.13)。接着,工匠们根据南印度达罗毗荼(Dravida )寺庙的建筑风格,雕刻出一块块平均尺寸为1.8英寸x 10英寸x 11英寸的近似方形的石板。为了使每一块石板之间能够更好地榫接在一起,工匠们将这些石板的四个侧面制作成粗糙状,使其能够相互咬合在一起。为了能在内墙与外墙之间堆积石块,石板的背面则未进行任何加工。工匠们把这些石板一块块地砌叠在一起,最后,在上面砌筑起檐口和神庙的顶层。

此外,在这些印度教石刻中,发现了在南印度神庙的实例中所能见到的部分建筑方面的细节,由此可知,建造泉州这座湿婆神庙的工匠和建筑师对南印度达罗毗荼寺庙建筑的形式是十分熟悉的。据推测,这些石匠与建筑师当时是跟随着泰米尔商人一起来到中国的,因为,众所周知,泰米尔商人成群结队地出远门做生意时,总是带着包括艺术家在内的一大帮子随行人员。(77)米拉·亚伯拉罕(Meera Abraham):《南印度的两个中世纪的商会》(Two Medieval Merchant Guilds of South India),新德里: 马诺哈尔出版社,1988年,第5页。然而,泉州湿婆神庙内印度教石刻上装饰图案的处理方式,与南印度泰米尔寺庙内类似装饰图案的处理方式明显不同。与泉州同时期的其他石雕作品一样,泉州湿婆神庙内的印度教石刻都是采用浅浮雕。而且,这些石刻上也出现了同时期泉州其他石刻作品上的独特图案,所有这一切都说明,湿婆寺庙内的这些印度教石刻是泰米尔工匠与泉州当地的工匠共同合作制作的。(78)李俏梅:《从泉州的印度教石刻来重新审视侨居社区》(Rethinking Community: The Indic Carvings of Quanzhou),载赫尔曼·库克(Hermann Kulke et al.)等合编:《从纳格伯蒂纳姆到金洲:对朱罗王朝海上远征之反思》(Nagapattinam to Suvarnadwipa: Reflections on the Chola Naval Expeditions),新加坡:东南亚研究院,2009年,第232页。

我们确实很难推测负责建造泉州湿婆神庙的工匠和建筑者的身份。我们对寺庙建造赞助人自身的情况知之甚少,更不用说那些被雇用的工匠。仅就神庙建筑装饰这一部分而言,我认为是泰米尔商人雇佣了泉州当地的石匠来建造这座寺庙。当然,极有可能是南印度泰米尔商人直接从其老家聘请了一批精通南印度达罗毗荼寺庙建筑风格与技巧的泰米尔工匠,随其漂洋过海地到泉州来建造这座寺庙。这批泰米尔工匠可能是从泰米尔地区直接前来泉州,也有可能是从东南亚其他的一些泰米尔商人侨居区来到泉州的。为了完成重要的建设工程,泰米尔工匠们漂洋过海,长途跋涉,这已经不是第一次了。仁钦桑波(Rinchen Zangpo, 958—1055)是一位翻译家和宗教领袖,被认为是佛教在西藏复兴并修建了多座寺庙的功臣。据说,仁钦桑波曾携带着佛教图像、众多手稿和32名克什米尔艺术家来到西藏西部,为拉达克(Ladakh)和古格(Guge)几座公元11世纪建造的寺院绘制佛教壁画。(79)普拉塔帕迪提亚·帕尔(Pratapaditya Pal):《佛教徒的天堂:喜马拉雅山西麓阿契寺的壁画》(A Buddhist Paradise: The Murals of Alchi Western Himalayas),新德里:库玛尔画廊,1982年,第20页。此外,安吉拉·霍华德(Angela Howard)在其一篇颇为重要的文章中,曾论证了印度佛教美学的品味对公元6世纪中国的艺术景观产生了如何深远的影响。她提出,从印度经由东南亚港口城市的海上航线是印度艺术风格向外传播的主要渠道,而浪迹天涯、四处游走的印度僧侣和艺术家则是传播者。从印度到中国的道路有许多条,于是,“印度的图案和艺术风格模式便在不同的时期、通过不同的地理方位在中国境内传播,从而带来了不同的艺术效果。”(80)安吉拉·霍华德(Angela Howard):《公元六世纪中国的多元风格:对印度模式的再确认》(Pluralism of Styles in Sixth—Century China: A Reaffirmation of Indian Models),载《东方艺术》(Ars Orientalis),2008年,第35期,第70页。换言之,早在泉州这座寺庙建造之前,来自印度不同地区的历代艺术家们已在中国四处旅行了至少600年之久。

公元13世纪,泉州的艺术氛围呈现出多元文化的景观,因为,众所周知,此时的泉州已经成为世界上最大的港埠之一。湿婆神庙的泰米尔商贾赞助人只是当时居住在泉州的众多外国侨民族群中的一位。当时的泉州聚居着大批外国侨民,包括阿拉伯人、波斯人、欧洲人和其他少数族群,当然,还有为数众多的印度人。今天,在泉州还是可以看到许多由这些不同的外国侨民族群委托建造的建筑物和纪念石碑。在这些石刻的装饰上,特别是在泉州石柱(即:十六角形的印度教石柱)的装饰上,我们可以看到许多与泉州其它石柱雕刻作品十分相似的地方。例如,在十六角形石柱的中间部分环绕着一道由牡丹和莲花花卉组成的浮雕图案(图4.14)。与此相同的装饰图案还出现在同一时期的一座景教墓碑上(图4.15)(81)伊安 ·嘎德勒(Iain Gardner)等编:《从巴尔米拉到刺桐:碑铭石刻与图像研究》(From Palmyra to Zayton: Epigraphy and Iconography), 比利时:布雷波尔斯出版公司,2005年。。在泉州的各类古迹和石碑上,诸如此类的云纹图案随处可见。在泉州城外的一处山丘上,(82)译者注:清源山。坐落着一尊巨大的道教老子石雕神像,在神像侧面的手臂支撑物上,清晰可见云纹图案(图4.16和图4.17)。不仅如此,在一块印度教的石刻(图4.18),以及一块标注有日期1302年并镌刻着阿拉伯文的墓碑底部,也同样出现了云纹图案(图4.19)。无论文化渊源和背景如何不同,在一大批不同的城市建筑或石碑上,我们都见到了几乎是一样的装饰图案。鉴于这一点,可以推测:当时来自泉州不同外国侨民群体的赞助人在建造不同的建筑物和石碑时,似乎是雇用了同一批工匠。

四、双语合璧之碑刻

一块辉绿岩石板上刻有以中文和泰米尔语两种文字记录的铭文,记录着:1281年,为祭祀湿婆而竖立起湿婆的神像(图4.11)。这块石碑原本应镶嵌在寺庙的外墙上,现在却已破损断裂为两段,令人难以辨识其铭文。(83)T.N.苏布拉玛尼艾姆最早将此泰米尔碑文翻译为英文,并将译文发表在其大作《中世纪印度的一个泰米尔殖民地》。此后,苏巴拉雅鲁(Subbarayalu)和辛岛昇两人在其论文《艾鲁努瓦尔:一个超越区域的南印度与斯里兰卡的商人组织》(Ainnurruvar: A Supra—local Organization of South Indian and Sri Lankan Merchants)中重新翻译解读了这块碑文。两种翻译的主要区别在于寺庙的名称。T.N.苏布拉玛尼艾姆将该庙宇的名称解读为“tirukatalisvaram”,意为“海洋之主—湿婆”;苏巴拉雅鲁(Subbarayalu)和辛岛昇两人则认为应是“tirukannisvaram”,意为“可汗的圣主—湿婆”。倘若后者的文本转录是较为准确的话,那么,这种翻译和解读就保留了南印度地区寺庙的传统,因为南印度的寺庙通常是以国王的名字来命名的。例如,在坦焦尔(Tanjavur),有一座罗阇罗阇希瓦拉神庙(Rajarajesvaram temple),就是以国王Rajaraja的名字来命名的;另有一座神庙,名为“伽贡达朱罗普拉姆(Gangaikondacholapuram)神庙”,这个名字其实是国王罗阇因陀罗一世(Rajendra I)的头衔之一,意为“占领恒河的朱罗人”。不幸的是,这块泰米尔文与中文的双语合璧碑刻破裂成了两半,人们无法准确地辨认并解读出石板裂缝处的文字。我已经修改了自己英文翻译中的名字,以表明我本人对这块碑铭的解读。这块石碑的材质是辉绿岩,而不是南印度大多数寺庙建筑石刻中常使用的花岗岩,说明当时的工匠是按照泉州当地石刻行业的习惯而不是按照南印度的建筑风格来选择石材的。在泉州,工匠们在雕刻铭文时,大多选用这种纹理细密的火山岩(即辉绿岩),不仅伊斯兰教的石刻铭文如此,基督教的石刻铭文亦如此,这与南印度泰米尔地区通常选用花岗岩来雕刻铭文的做法完全不同。(84)陈达生记录:“在泉州出土的111方带有阿拉伯文铭文的墓碑中,有91块是辉绿岩,其余20块是花岗岩。”参阅陈达生与鲁维卡鲁斯合编:《中国发现的阿拉伯文、波斯文碑刻合集》,1991年,第6页。由于辉绿岩的表面较为松软,在辉绿岩石板上雕刻复杂的字符和文字更为容易,所以,泉州本地的工匠或许更喜欢在这样的岩石表面进行雕刻。

这块石碑上刻有两种文字,大部分铭文是印度半岛最南端那个地区所使用的泰米尔文,最后一行虽然是中文,却是语法上根本无法解读的中文。(85)碑刻上的这一句中文:“经山矩师无理籍通日智和路”,虽然句子中的单个汉字均可读可辨,但是无论是从左至右阅读,或从右至左解读,都无法理解,不知所云。沈丹森曾对这句中文进行过尝试性的翻译:路和智日,精通(中文),或者说他(来到中国后)翻译典籍,编纂整理出了《无师矩山经》。不过,在后来发表的一则脚注中,沈丹森提出了另外一种解读:“在没有老师的指导下,他编纂了《矩山经》”。他认为,这一句貌似带有佛教特征的中文碑文有可能是后来才刻写在石碑上的,并在某种佛教的语境中被人们重新使用。参见沈丹森:《佛教、外交与贸易》一书,第228—229页以及第320页的脚注110。由于没有迹象表明,这块碑刻曾在另一座建筑中被重新使用过,而且,对于绝大多数的中国学者来说,这句中文的文本原意没有人能够看得懂,所以,为谨慎起见,本人还是无法认同沈丹森的解读。 来自洛杉矶的独立学者余得恩提出了另外一种解读的看法,他认为,碑刻上的这一连串的汉字是对赞助人的名字“Samandar Perumal ”及其头衔“Tavachchakkartigal”的音译。但是,泉州海交馆原馆长王连茂以泉州当地方言读出这些汉字时,其读音是:“Qīng shān gé shī bú lǐ jíp li tōng lí dì hó lòu”。二者的发音大相径庭,风马牛不相及,由此可见,余得恩的观点站不住脚。参阅余得恩(David Yu):《泉州之谜》,未刊手稿,2008年。泰米尔语铭文的译文如下:

“向诃罗(Hara)致敬,愿此地繁荣昌盛。时值沙卡历(Saka)1203年(公历1281年)奇帝莱(Chittirai)月的奇特拉(Chitra)日,按照契嘎察伊汗(Chekachai Khan 蒙古统治者)下达的诏书,为了尊贵的契嘎察伊汗幸福安康,达瓦什·查库拉瓦蒂加尔·圣班达·贝鲁玛(Tavachchakkarvarttikal Sambandapperumal)仁慈地建造起了乌代耶尔·提鲁加达……尼塔斯瓦拉姆·乌代雅·拉雅纳尔神(God Udaiyar Tirukata … nita(sva)ram Udaiya nayanar 即:湿婆)的神像。”(86)以下是我对这块铭文梵语的誊写:Harah: svasti sri [sagaptam 1203] vatu cittiraiccittirai nal sri ceyc ...cetkan tirumenikku nanraka udaiyar tirukata ...nitaramudeya nayanaraieriyarulap panni ...nar campandap perumalana tavaccakkaravakiti ...kal ceykacaikan parmanpadi

这一段以泰米尔文书写的铭文提供了几个颇有价值的信息:首先,它赞美了神庙祭祀的主神湿婆;其次,它提到了建造这座神庙的赞助人的名字圣班达·贝鲁玛(Sambandar Perumal),这不过是一个普通的泰米尔人的人名;(87)有趣的是,赞助人的这个名字既适用于湿婆崇拜的礼仪,也能用于毗湿奴(Vishnu)的崇拜,这说明各种宗教信仰的进一步交融,这种情况在当时很常见。圣班达(Sambandar)是四位最重要的泰米尔圣徒中的一人,他同时也是湿婆信徒之一;而贝鲁玛(Perumal)可译为“大的”或“最伟大的”,通常用于表达对毗湿奴神的敬意。再者,它宣称,铸造这尊湿婆的神像得到了蒙古帝国当局(契嘎察伊汗)的恩准;最后,它记载了这块碑刻的年代为1281年。(88)沙卡历法流行的地区更多的是在卡纳塔克邦(Karnataka),而不仅仅是在泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)流行。碑文中之所以使用沙卡历法,或许意味着泉州的这个跨地区的印度商人移民群体中包括有泰米尔商人集团。凯瑟琳·卡斯多夫(Katherine Kasdorf)指出了这一点,对此,谨表示衷心的感谢。显然,在元廷的支持下,寺庙的赞助人才建造起这座湿婆寺,因为在这段泰米尔铭文中提及,他们曾获得元廷的书面许可。

在南印度寺庙的碑刻铭文中,若缺失同时代君主的统治年份,那是不可思议的事情。一般来说,在以泰米尔语刻写的铭文中,第一行一定会首先记录当时那位国王的统治年份。在本文所讨论的湿婆神庙这一个案中,根据泰米尔人寺庙的这个规律,就可以判定泉州的这个湿婆神庙应该是属于潘迪亚王族系谱或是朱罗王族系谱。所以,泉州的这块泰米尔语的碑刻铭文中没有标注出南印度王朝统治者的年份,很可能意味着赞助神庙建造的这个商人当时已具有自治的社会地位。赞助人圣班达·贝鲁玛(Sambandar Perumal)在他的名字前加上尊称 “达瓦什·查库拉瓦蒂加尔(Tavach Chakravartigal)”,这可能意味着在南印度政治权威缺席的状态下,这个泰米尔商人可以通过努力来提升自身的社会地位。查库拉瓦蒂加尔(Chakravartigal)的意思是“转轮圣王”(chakravartin),原本是一个国王专用的称号;而达瓦什(tavach)的意思是:“苦行(tapas)”,指圣人为了得到神的青睐而进行的某种修行方式。此外,蒙古统治者应该知道转轮圣王这个头衔的意思。因为,忽必烈汗是藏传佛教的追随者,1253年,他曾邀请著名的西藏喇嘛八思巴(‘Phags-pa)到他的宫廷。然后,八思巴宣布:蒙古人的可汗属于佛教转轮圣王统治者的序列。通过这一途径,蒙古人的可汗获得了合法的地位。(89)浩史悌(Stephen G. Haw):《马可波罗的中国:忽必烈汗国度的威尼斯人》(Marco Polo′s China: A Venetian in the Realm of Khubilai Khan),伦敦、纽约:劳特利奇,2006年,第39页。

虽说这块碑文上的中文令学者们一头雾水,难以理解,但是,碑刻上的一行中文字恰恰出现在泰米尔文碑刻的下方,这说明了泰米尔文与中文这两种语言在泉州移民社区中的重要性,并进一步表明,这座寺庙的赞助人曾尝试与能够操用中文、泰米尔语、中泰双语等三种不同语言的信众交谈。我们无法确定,这座寺庙的赞助人是否也曾使用汉语或泰米尔语与泉州当地的其他居民交流。此外,泰米尔语有可能不是当地众多信众的母语,这块碑刻可能只是象征着当地居民对泰米尔语的崇敬,而不是他们在日常生活中实际使用的语言。然而,作者在这块碑刻上的泰米尔铭文(而不是那一行中文)中承认蒙古可汗的地位,向蒙古可汗致敬,这是一种令人惊讶的做法!因为,它表明当时的泉州存在着一个知识渊博、也许使用着泰米尔语与汉语的双语移民社区。这批外国移民能够充分认识到碑文的意义,并将其所具有的价值传达给了蒙古统治当局。换言之,到寺庙建成时,泉州的泰米尔商人社区已经在当地站稳了脚跟,根深蒂固地植入了泉州城的社会结构之中。泰米尔商人移民社区不仅承认中国统治当局的政治权威,而且也获得了泉州当地汉人社会的认可。

这段铭文表明,泉州的泰米尔商人移民社区认为自己虽然与众不同,但他们顺从蒙古汗国。他们收到了契嘎察伊可汗(Chekachai Khan)颁发的书面诏令(firman)(该词源于波斯语,原意指一个多元文化的社会),表明泰米尔商人们参与了当地的法律制度建设。与此同时,这些商人还把契嘎察伊可汗(Chekachai Khan)纳入了印度寺庙建筑的理念之中。在印度,“修建寺庙本身就是象征性的政治交易的一部分,在这场政治交易中,从建筑基础所获取、积累的价值被献给了……那位至高无上的君王”(90)菲尔·瓦贡内尔(Phil Wagoner):《意外的汇合与必不可少的模棱两可:中世纪德干高原的跨文化政治精英》(Fortuitous Convergences and Essential Ambiguities: Transcultural Political Elites in the Medieval Deccan),载《印度研究国际学报》(International Journal of Hindu Studies),第3卷,第3期,1999年12月,第253页。。在本文所讨论的泉州湿婆神庙的个案中,这位有能力获取达摩佛法的君王就是蒙古可汗—契嘎察伊汗。

五、建筑石构件上的雕刻艺术

接下来,我将详细考察研究泉州湿婆寺庙遗留下来的各个建筑构件。如前所述,南印度达罗毗荼式的寺庙由多个建筑层次组成,所有这些建筑构件都有相当精确的梵语名称和泰米尔语名称。通过模拟复原湿婆神庙,本文旨在揭示出湿婆神庙的建造过程,并观察不同族群组成的移民社区在此过程中是如何建造湿婆寺,将这座寺庙概念化,进而解读湿婆寺所蕴含的多重含义。通过将泉州湿婆寺与南印度寺庙进行对比分析,本文将说明湿婆神庙这座建筑物的不同部分是如何模仿、重现南印度寺庙的建筑形式,与此同时,它又与南印度寺庙的建筑风格保持一定的距离,彰显出自己的特点。我把泉州湿婆寺的圣殿分成三个部分来考察,即:建筑物的基座、墙垣及顶层装饰构件。然后,讨论壁柱的组成部分。最后,我会尝试着辨认湿婆寺前廊和室内石构件上的那些雕刻。

(一)寺庙的基座

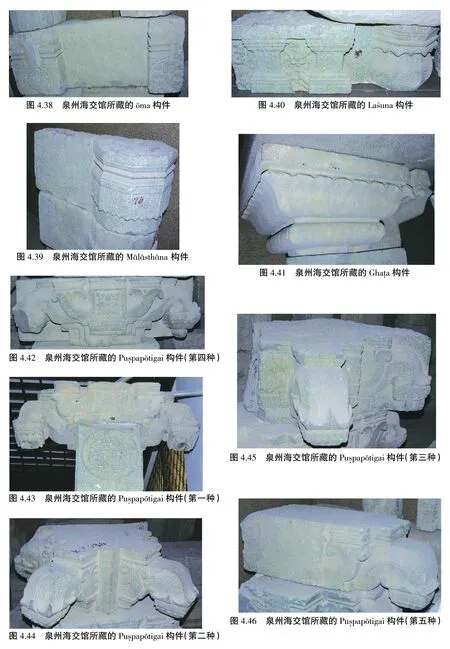

1.第一层(Upapitham)

湿婆神庙的许多基座装饰构件如今都保存在开元寺内,这些基座构件被工匠们再次使用,分别嵌入开元寺主殿前廊和一个附加的矩形平台的基座内。这个矩形平台的三面都有台阶,一直通往主殿的入口。(91)译者注:这个矩形平台就是开元寺大雄宝殿前月台。沿着主殿前廊的基座,依次排列着刻有狮子和女性人面狮身的浮雕,浮雕坐落在一块巨大的底座之上,浮雕之间以圆柱相隔,每块浮雕上刻有莲花花瓣。至于狮子的造型,则严格遵循着南印度狮子雕刻的范例,狮子的尾巴卷曲着,两只前爪微微抬起(图4.20)。许多石制构件都已断裂,但是仍然可以看出这些构件是按照未断裂前的原有模式进行嵌砌。例如,狮子和人面狮身这两种形象的浮雕是间隔排列,每块浮雕以短小的圆柱隔开,这说明,工匠们是根据自己对原始湿婆神庙建筑模式的记忆,严丝密缝地把这些浮雕镶嵌入相应的位置。如前所述,泉州的工匠们很可能是在1389年或1408年开元寺的一次翻修中,将湿婆寺的这些基座构件镶嵌入开元寺的前廊基座内。带有台阶、通往主殿入口并与前廊连接的矩形平台,实际上比主殿大厅短了两英寸,这一事实表明,这一部分的建筑确实是后来才加建的。

在印度南部的几所寺庙内,可见到一种相对来说比较标准的基座装饰的模式。譬如,在印度坦焦尔区特里布瓦南(Tribhuvanam)有一座名为坎帕雷什瓦拉尔(Kampaharesvarar)的神庙,那座神庙的基座就像泉州湿婆寺的基座这样,四周环绕着一圈浮雕图像,浮雕石刻之间以垂直的装饰物隔开,每块浮雕上刻有莲花花瓣(图3.62)。不过,坎帕雷什瓦拉尔神庙的基座浮雕的主题不同于泉州湿婆神庙基座上的狮子图案,而是雕刻着手舞足蹈的人物、印度古史《往世书》(Purana)(92)译者注:《往世书》是印度古代的一种古籍文献,有18种往世书与22种往世书之说,其记述的主要内容是毗湿奴、湿婆等印度神祇的事迹,成书年代主要在公元3世纪至10世纪之间。中的故事情节以及人工驯养的狮子等形象。这种细微的差别也许暗示着建造泉州湿婆寺设计师和建筑师的记忆出现缺失,也可以理解成这是他们的一种创新,因为泉州开元寺基座出现的狮身人面石雕形象从未出现在南印度泰米尔达罗毗荼式寺庙基座的最底层(upapitham)。然而,这种浮雕的形象经常出现在略高的地方,位于花托环面(kumuda)的上方,例如,位于基座的第二层(adhis·t·hāna)。这类环形浮雕被称为雅纳玛拉(vyālamāla),通常由一连串的狮子浮雕形象组成。在南印度蒂鲁内尔维利地区(Tirunelveli)的蒂鲁瓦利斯瓦拉姆(Tiruvalisvaram),有一座名为蒂鲁瓦利斯瓦拉(Tiruvalisvarar)的神庙(图4.21);在卡纳塔克邦(Karnataka)南部查玛拉杰讷格尔区(Chamarajnagar District)一个名为阿加拉的地方,有一座祭祀湿婆的神庙(图4.22)。在这两座神庙的基座上,都可以见到这种一连串的狮子浮雕图像的特征。尽管南印度寺庙中石狮子浮雕的形象在风格上与泉州湿婆神庙中的那些狮子的形象几乎是一模一样,但是,我们注意到,南印度寺庙中石狮子浮雕的狮子腰身中央明显出现下凹,如此,便可与泉州湿婆寺中的石狮子浮雕区别开来。艺术史学家们推测,狮子浮雕腰身下凹这一造型特征模仿了木雕雕刻艺术,诸如此类的狮子造型,在南印度泰米尔达罗毗荼式寺庙建筑的许多方面都可见到。(93)关于建筑物腐败倒塌与南印度寺庙之间的联系,目前已发表了很多文章,其中最具影响力的论文当属阿南达·库玛拉耍弥的大作,详见他写的《印度早期建筑:第四部分 棚屋及其相关的寺庙类型》(Early Indian Architecture: IV. Huts and Related Temple Types),载《人类学与美学》(Anthropology and Aesthetics),第15期,1988年春季号,第5—26页。因此,在泉州湿婆神庙的建筑中,狮子浮雕的狮子腰身中间没有出现凹陷以及整块狮子浮雕造型的石制构件被移位至神庙基座的第一层(upapitham)的表面部分,凡此种种,均说明泉州的这座神庙与南印度达罗毗荼式寺庙的类型之间,明显存在着差异。

2.第二层(Adhis·t·hāna)

基座的第二层(即Adhis·t·hāna)上饰以莲花花瓣(图4.23),其上放置着一根笔直的长方形石柱。在重新修缮的泉州开元寺内可以见到这种长方形的石柱,不过,与石柱子结合在一起的是一排整齐的饰面石材,其镶嵌砌石的方式与南印度的建筑如出一辙,显然是在模仿南印度的建筑风格(图4.24)。切割成直角的两块方形石板(jagatī )应该是环绕着寺庙中央祭祀圣所墙壁中部略微突出的那个物体,泰米尔语称之为巴德拉(bhadra)。在方形石板的上方是一个圆环的柱体(kumuda),带有斜切面的又长又直的凹槽,圆柱体的四周环绕着两条由小朵莲花组成的装饰条(图4.25)。

接下来往上砌的石制构件是一道略显弯曲的檐 (pat·t·ika),上面雕刻有三道脊(图4.26),并饰以莲花花瓣的波浪状花边。在保留南印度泰米尔达罗毗荼式建筑风格整体外观的同时,这种微小的建筑特征不容易被人注意,被忽略。因此,这个细微的建筑特征表明,当时建造湿婆神庙的建筑师或工匠相当熟悉南印度建筑的细节。在檐的下方是一道称为kan·t·ha的石制构件,其中包含以15英寸为间隔的长方形浅浮雕。这种石制构件的结构模仿的是印度南部的一种今已不复存在的木制关节,这种木关节在木质建筑中一直延伸穿过柱基的底座。

基座的最后一个石制构件其实就是用一连串的节结图案雕刻而成的扩大版的kan·t·ha,在开元寺的附属建筑物中,工匠们重复地使用这个构件(图4.27)。它的样式有点儿类似南印度泰米尔纳德邦蒂鲁内尔维利区(Tirunelveli District)切兰马德维(Cheranmadevi)的拉玛斯瓦米神庙(Ramaswamy temple)的建筑构件(图4.28)。

(二)墙垣

工匠们在寺庙的外墙嵌入了几块长方形的浅浮雕石板,作为装饰的面板。前文曾提及此类浮雕中的两块,其中的一块浮雕描述的是印度《往世书》中的某一场景(图0.3),(94)译者注:这块浮雕现收藏在福建省泉州海外交通史博物馆,被称为元印度教大象与林伽龛状石构件。另外一块浮雕展示的是迦利(Kali)女神的形象(图4.10)。(95)译者注:这块浮雕现存泉州市池店镇的兴济亭内。本人在博士论文的绪论部分曾提及Kochenganan龛状石构件描述的是《往世书》(Periyapuranam)中的一个故事情节。在这则故事中,Kochenganan国王以蜘蛛的形象出现,而一只大象则每天向湿婆林伽膜拜致敬;与此同时,另外一块龛状石构件表现的是迦利女神和两位信徒。如今,这块龛状石神像被当地居民重新涂抹上了鲜艳的红色和金色的色彩,将其视为观音菩萨而供奉在泉州城外。据记载,收藏第三块龛状石构件的单位是北京的故宫博物院。(96)1959年,为纪念中华人民共和国成立10周年,这块石刻被调往北京中国历史博物馆展出,后藏于故宫午门西甬道内,参阅吴文良:《泉州宗教石刻》,第490—491页。这块龛状石构件描绘的是圣人提鲁穆拉(Tirumular)/坎德思瓦拉(Candesvara)生活中的一个场景(图4.29)。在《往世书》(Periyapuranam)中,与这个场景相关的有两个故事,这两个故事都讲述了两位泰米尔圣人生活中的某些类似的情节。在故事中,这两位泰米尔圣人都是牧牛人,他们虔诚地崇拜湿婆林伽,每天顶礼膜拜。奶牛受其虔诚感化,以乳汁敬奉林伽。泉州的这块龛状石构件与坦焦尔区蒂鲁帕拉南(Tiruppalanam)的阿帕萨哈耶斯瓦拉(Apatsahayesvara)神庙所收藏的同类龛状石构件(图4.30)以及锡瓦甘加区(Sivaganga district)蒂鲁坦丹普拉姆(Tiruttandanapuram)湿婆神庙中的龛状石构件(图4.31)(97)许多地方都曾发现过圣人提鲁穆拉(Tirumular)生活场景的雕刻,包括蒂鲁瓦达图莱(Tiruvadaturai)的戈穆克蒂斯瓦拉(Gomuktisvara)神庙。2008年,在普杜科塔伊(Pudukkottai)地区阿拉坦吉塔鲁克(Arathangi Taluk)的曼佳库迪(Manjakkudi)的湿婆神庙中,发现了一尊罕见的14世纪的圆形雕像。详情可参阅S. 加内桑(S. Ganesan):《发现了一尊罕见的雕像》(Rare Sculpture Found),网址: http://www.hindu.com/2008/12/18/stories/2008121854190500.htm极其相似。在南印度的这两块龛状石构件中,面对观者左侧的奶牛站立在林伽的上面,用自己的乳汁敬献给林伽,而圣人提鲁穆拉(Tirumular)则坐在右边的一棵树下。然而,在泉州出土的这一尊龛状石构件中,圣人的形象却已经被抹去了,这可能是部分非印度教徒刻意地改变了这一画面,以便其能够继续利用该构件,并在新的语境中进行崇拜。(98)吴文良记载说:1925年,在小山丛林竹亭附近的白耇庙旁的一座焚帛炉墙壁上,发现了嵌入墙体的Kochenganan龛状石构件(即大象与林伽龛状石构件)和提鲁穆拉龛状石构件(即牛舔林伽龛状石构件),见吴文良:《泉州宗教石刻》,第520页。

神庙外部的壁龛(dēvakōs·t·ha),通常包括神祇的塑像和壁柱框架。在泉州,祭祀圣所的三面主墙的中心可能都设有一个壁龛。由于主墙的墙体太薄,可能无法容纳得下壁龛内的神像,每个壁龛的上方都装饰着一个突出的长方形的聚伞花序的檐口(kapōta)过梁(图4.32)。檐口的两端是两张小恶魔的脸,即“库杜”(kud·u)的变形,用于装饰拱门或拱形物体。(99)“库杜”(kudu)源自最早出现在印度北部佛教佛塔中的马蹄形拱门或源于迦婆刹(Gavaksha),最终在南印度寺庙中变成了类似窗户的装饰品。正如Hoekveld-Meijer所指出的那样;“Kudu有许许多多的变体,关于这些变体,根本就无法按照其各种形状的年代顺序做出概述。”参阅戈尔达·霍维尔德-梅杰(Gerda Hoekveld-Meijer):《科拉曼达拉类型学中的神祇居所与早期朱罗寺庙的发展:基于地理学原则的艺术史研究》(Koyils in the Colamandalam Typology and Development of Early Cola Temples: An Art-Historical Study Based on Geographical Principles), 阿姆斯特丹:阿姆斯特丹自由大学出版社,1980年,第372页。库玛拉耍弥曾解释道:“Kudu可用于装饰,有时成系列地被放置在飞檐上,类似于装饰条的作用;但是,在各种各样的建筑形式内,有时以完整的人物或者头像等出现在由窗户拱形状成的壁龛中,这证明了对内部空间开放的想法一直存在着。对此类建筑形式,泰米尔语中的Kudu是最恰如其分的一个词,但在梵语中,似乎找不到类似的词。Kudu的意思是“巢”,它既可用于指作为装饰物的窗户,也可用于指实际生活中的凉亭。”参阅库玛拉耍弥:《印度建筑术语》(Indian Architectural Terms),载《美国东方学会学报》(Journal of the American Oriental Society), 第48期,1928年,第250—275页。“库杜”恶魔长着一双凸出的大眼,三角状的鼻子,尖尖的耳朵。恶魔的形象是工匠们依照泉州本地人对凶神恶煞所想象的模样来雕刻的。例如,公元11世纪建成的安平桥,桥上守护神的雕像就与印度恶魔“库杜”颇为相似(图4.33)。这个实例再次证实了我的观点,即当时泉州本地的工匠参与了湿婆神庙的建造。

在过梁的上方,本应放置着一个仿半圆形拱门的龛状石构件(tōrana)。恰如人们在蒂鲁韦尔维库迪(Tiruvelvikkudi)的玛那瓦勒斯瓦娜(Manavalesvara)神庙中所见到的那样(图3.25),在南印度,龛状石构件通常是被雕刻成半圆形的壁龛,同时配有装饰性的浅浮雕图案或神像。尽管泉州制作的龛状石构件是以南印度的同类石制构件为原型,但二者的装饰内容却完全不同。例如,其中有一块龛状石构件,上面雕刻的是两名信徒坐在莲座上,正围绕着一个林伽雕塑在虔诚地敬拜(图4.34)。这座浮雕的四周是一个框架,由一个弯曲的檐口和两根柱子构成,令人联想到南印度半圆拱形的壁龛。泉州壁龛上的这些人物的比例和姿势与人们通常在南印度所见到的同类题材是不同的,譬如:合十手印(anjali mudra)。我以为,泉州壁龛石构件上雕刻的图像,更像是泰米尔昆巴科南地区(Kumbakonam)科内里拉贾普拉姆(Konerirajapuram)的乌玛玛黑思瓦拉(Umamahesvara)神庙墙上受信徒们之托而雕刻的那些人物肖像(图4.35)。(100)参阅帕达玛·卡伊玛尔(Padma Kaimal):《870年前后至970年南印度的人物肖像画问题》(The Problem of Portraiture in South India, Circa 870—970 A.D),载《亚洲艺术》(Artibus Asiae),第59卷,1999年第1/2期合刊,第59—133页;《970年前后至1000年南印度的人物肖像画问题》(The Problem of Portraiture in South India, Circa 970—1000 A.D),载《亚洲艺术》(Artibus Asiae),第60卷,2000年第1期,第139—179页。维迪亚·德赫佳(Vidya Dehejia):《论肖像画》(The Very Idea of a Portrait),载《东方艺术》(Ars Orientalis),第28卷,1998年,第40—48页。泉州的这个龛状石构件(tōrana)边缘的装饰结构与南印度建筑中的同类石构件完全不同,我觉得,它可能跟位于开元寺内为纪念死者而修建的那些小型的纪念塔相仿(图4.36)。从整体上看,tōrana这类龛状石构件是由许多元素构成的。很可能是泰米尔商贾赞助人将自己对南印度寺庙建筑的记忆通过口头转述告知泉州当地的工匠,那些工匠再根据自己对建筑构件的理解,将本土的元素加入后,再雕刻而成。

(三)壁柱(Kal)

在观察了大量的寺庙壁柱雕刻之后,我推测,泉州湿婆神庙祭祀圣所的每一侧都有六根壁柱。在南印度蒂鲁内维利地区(Tirunelveli District)切兰马德维(Cheranmadevi)有一座名为德瓦斯瓦姆余戴雅(Devasvamyudaiyar)的神庙,该神庙系由艾努鲁瓦尔商会(Ainnurruvar)资助修建,其历史可追溯至公元11世纪初。在这座神庙中,人们可以见到这种形式的壁柱雕刻(图3.31和图4.37)以及典型的南印度寺庙壁柱的装饰特征,其具体的装饰特征如下:

1.带有花卉圆形图案装饰的方形壁柱底座(ōma),壁柱上方的两个角各有一块隆起的三道山脊和一对蛇(nagabandha)以及一只蛇的头罩(图4.38)。这种装饰风格多出现在12世纪末之后的许多南印度神庙中。

2. 壁柱平台(mālāsthāna)置于方形壁柱底座的上方,完美地再现了南印度寺庙建筑中的形制(图4.39)。

3. 在壁柱平台的上方,是一个以阳刻手法雕刻出来的带有高凸莲花瓣浮雕的小巧玲珑的壶形石雕(las'una)(图4.40)。许多这样的小型壶雕只呈现出四分之三的形状,表明这些壶形石雕是放置在巴德拉(bhadra)的两端或者墙壁的外角。工匠们将这种小型壶雕刻凿成心形的图案。类似的石雕图案我在印度南部的卡纳塔克邦(Karnataka)的几个考察地点均曾看见过。在泉州出土的许多纪念碑上,包括伊斯兰墓碑,都可以见到这样凸起的花纹装饰。

4. 在壁柱的顶端是一个方形的柱头(ghat·a)(图4.41),柱头附着在一块突出的方形石板(palagai)的下面,方形石板的底部雕刻着莲花瓣(idal)。这些石制构件共同构成了支撑柱头pōtigai的基础,支撑柱头的末端雕刻着一朵朵垂坠着的含苞欲放的莲花的花瓣(pus·papōtigai)(图4.42)。在柱头的下方,一块装饰有浮雕的矩形石板内暗藏玄机,里面有一个从南印度寺庙建筑学来的技巧,即模仿印度早期木制结构所使用的暗榫(virakan·t·ha)。

5. 壁柱的柱头有五种变体,它们被分别放置在神殿柱子或壁柱顶部的不同位置。第一种是圆形柱头,柱头上有两个180度对称的大榫头。它应该是位于ardhaman·d·apa 内部(图4.43);第二种是四榫三角形的柱头,其中两榫为圆形,呈九十度角突出。另外两榫为高凸浮雕,这根石柱头应该是位于湿婆寺庙外部的角落(图4.44);第三种是带有凸榫的矩形柱头,中有圆形状雕刻,以垂直角度放置。它有两个附加榫,其两侧刻有浅浮雕,这就形成garbagr·ha的外墙(图4.45);第四种是带有两个高凸浮雕榫头的矩形柱头。它应该是放置在ardhaman·d·apa的外部(图4.42);最后的一种是带有单个凸榫的矩形柱头,其中饰有圆状浮雕。这第五种石柱头应该是放置在寺庙入口附近的壁柱上方(图4.46)。

6. 最后,一道飞檐 (kapōta) 的檐头越过墙头,探头墙外。在神庙的建筑中,飞檐的檐头有两种类型。第一种类型(图4.47和图4.48)是由一个装饰着莲花花瓣轮廓的边缘和上文所提及的那种(长着一对凸出的大眼睛、三角形的鼻子、尖耳朵的具有明显特征的恶魔“库杜”)所构成,底部同样是莲花花瓣装饰物。这种装饰物以浅浮雕的形式在石头表面微微突起,用一条平坦的U形线勾勒出了莲花花瓣的图案。这种装饰形式与泉州艾苏哈卜清真寺(圣友寺)的壁龛(依华厅,即大门入口处所使用的伊斯兰风格的装饰图案)是一样的,这意味着,泉州的湿婆神庙与艾苏哈卜清真寺这两座庙宇是由同一批工匠建造的(图4.49和图4.50)。(101)学者们认为,在中世纪,泉州至少有六座清真寺,但仅艾苏哈卜清真寺(圣友寺)得以幸存,并被认为是这个城市修建的第一座清真寺。据两块碑文记录,艾苏哈卜清真寺始建于1009年至1010年间,并于1310年至1311年间重建。这座清真寺也印证了泉州是一个由多元文化构成的港埠。例如,在清真寺内出土了几块墓碑,墓主分别是来自大不里士(Tabriz)、霍拉什姆(Khorazm)和纳布鲁斯(Nabrus)的信徒,其中一人是波斯总理的儿子。霍维达·哈里思(Howayda Harithy)和希尔维亚·索托(Sylvia Shorto)两人认为,泉州清真寺的内部,特别是带有铭文的墓碑状尖顶拱门,再现了13至14世纪印度—伊斯兰建筑的模型。在将来的研究中,我将重点对这个清真寺进行分析。至于清真寺内出土的奠基碑铭之英文翻译,可参见柯胡:《10至13世纪泉州文化形态中的穆斯林与印度教徒》,第62页。第一种类型的飞檐檐头安放在garbhagriha的外部。第二种飞檐檐头的深度比第一种类型长得多,没有脸,底下的那一面有三道凹槽,通常安置在庙宇的前门廊穆卡曼达帕(mukhamandapa) 上(图4.51),这样就形成了一个具备遮阳功能的蓬状檐头。

7. 在寺庙的外角檐口上方,放置了一个“ L形”的石砌块,大石块的两端雕刻有人的面部,如此一来,整个石砌就构成了扶手栏杆的一部分(图4.52)。

(四)顶层装饰构件

湿婆神庙的顶层建筑除了一个尖顶的装饰(Stūpikā)之外,其他什么都没有,这意味着神庙顶层是用砖块砌造的(图4.53)。这种建造方式与同时期的南印度的同类建筑是一致的。

2005年出版的吴文良《泉州宗教石刻》一书中有南迪石牛的照片。南迪石牛如今身处何方,无人知晓,不过,这只石牛很可能是寺庙顶层结构的装饰物(图4.54)。

(五)前门廊和室内

湿婆神庙中有两个轴向楼梯,其中为一个楼梯的扶手(hastihasta)残留的一段,从中仍可见到当时的工匠是按照南印度寺庙中的原型来仿照的,其特点是在扶手的螺旋形末端雕有一朵盛开的莲花(图4.55)。

吴文良的《泉州宗教石刻》一书中有一幅卧狮的照片(图4.56) ,狮背上刻有“东后六”三个汉字。这尊卧狮应该是位于ardhaman·d·apa的外部,从而给湿婆寺留下了一个节日战车造型的印象。在那个时代,这是一种颇具代表性的经典造型。在上文中,我曾论述了南印度的两个神庙,一个是库达洛尔区(Cuddalore District)梅拉卡达姆布尔(Melakadambur)的 Amrighataesvara神庙(图3.60),一个是坦焦尔区(Tanjavur District)帕扎亚雷(Pazhaiyarai)的Somanatesvarar寺庙(图3.61),(102)吴文良指出,泉州卧狮的下部刻着一个直立的阳具;在中国的雕塑作品中,诸如此类的“性感的”细节表现是非常罕见的,所以,这尊卧狮石刻应该是借鉴了南印度的原型。在南印度,到处可见勃起的阴茎,无处不在。这两个寺庙均属于二轮战车装饰类型。卧狮构件在泉州的发现表明湿婆寺的外观也像是一辆战车。此外,雕刻在狮子背上的这几个汉字说明了其在寺庙中的位置,无言地告诉人们:建造这座寺庙的工匠都是说汉语的中国人。就建筑艺术而言,以狮子来替代马,这或许可以让人们多了一条线索来判定这批工匠的身份。因为,泉州当地工匠最拿手的就是狮子石雕,在泉州当地的雕刻艺术作品中,经常可以见到类似的狮子石雕。不过,在上文中,我曾叙述过,在泰米尔国家中,也出现过骑着狮子的骑手雕塑,无论是在瓦利坎达普兰(Valikandapuram) 的Tiruvalisvarar神庙,还是在帕莱亚莱(Palaiyarai)的Somanatharsvami神庙,均保存着这类狮子骑手的雕塑(图3.43和图3.44)。

一块上面雕刻着小巧的花卉图案的窗格子(jala)残件,它本应放置于通往中央圣殿的大厅里。该构件以半圆形为连接处,说明工匠们是将这个窗格子分块进行雕刻,然后再进行组装(图4.57)。

两个门框上雕刻着精美的莲花花瓣,其雕刻的风格与南印度卡纳塔克邦南部的同类建筑很相似。在门框的底部有两个雕像:一个是猴子(图4.58),另一个则是身着长袍,右肘下置一根棍棒的男子(图4.59和图4.60)。在湿婆神庙中,通常都能见到手持着棍棒的守门人雕塑,因为这些守门的卫士是湿婆的随从。但是,泉州湿婆神庙中的这些石刻雕塑在外表造型上远不如南印度寺庙中同类石刻那样青面獠牙,门框上的猴子和南印度的原型也有所差异。凡此种种,似乎再一次地说明:寺庙建造的捐助者曾要求在泉州湿婆寺内展示某些特定的雕塑形象,但实际上雕刻出来的这些雕塑却与标准的南印度庙宇中的样式有所背离。之所以如此,一方面或许是捐助者在记忆上的失误;另一方面,也可能是捐助者完全仰赖于当地的这批工匠,听凭他们将这些模糊不清的造型和一些自己也不熟悉的观念以雕塑的形式表现出来。

泉州开元寺有两根石柱(Citrakhan·d·as),因柱子上的雕刻造型丰富,以及这两根石柱子在寺中所占据的位置相当醒目,故而历来为学者们所关注(图4.5)(103)参阅阿南达·库玛拉耍弥:《刺桐的印度式雕刻》;T. N. 苏布拉玛尼艾姆:《中世纪印度的一个泰米尔殖民地》;约翰·盖依:《中印关系史研究:以纳格伯蒂纳姆和泉州两地已消失的寺庙为中心》《泰米尔商人行会与泉州贸易》;以及哈尔·普拉萨德·雷:《印度人在中世纪中国的侨居社区初探》。。Citrakhan·d·as柱的造型在中国建筑史上是没有先例的,但在11至14世纪南印度泰米尔地区寺庙中以成排的石柱子支撑的祭祀圣殿曼达帕(man·d·apas)中被广泛使用。这种石柱子的柱身呈十六角形,柱身分成三个四方形,在四方形的四面各雕刻着一个圆圈,圈内雕刻着6个有关古代印度或古代中国的民间故事以及6种花卉图案。两根柱子上共雕刻着24个图案。每根柱子上都雕刻着6个印度教的湿婆教派或毗湿奴教派的神话故事。如此看来,这两根石柱子上的雕塑及装饰图案似乎并没有遵循印度任何教派的逻辑。

在第一根石柱子上的一个圆圈内,雕刻着毗湿奴的人狮化身那罗辛哈(Narasimha)。只见那罗辛哈用两只手撕裂了邪恶的国王黑冉亚纳卡西普(hiranyakasipu)的内脏,他的其余七只手则分别执有法轮、海螺及其他法宝(图4.61)。在另一个圆圈内,我们见到年幼的克利须那(Krishna)被牢牢地拴在木臼上,克利须那把大树都拉弯了。据印度民间传说,克利须那的母亲把一个沉重的大木臼绑在儿子的身上,防止他爬走(图4.62)。第三幅雕塑呈现出一个全新的场景,在圆圈内,背景是一位仙人,而近景则是两只正在吃着菌类的鹿(图4.63)。(104)感谢Rob Linrothe帮我辨认出浮雕上的场景。译者注:关于浮雕的内容,作者此处的解释是错误的。这其实就是一幅谐音寓意的浮雕,由雀、鹿、蜂、猴四种动物组成:“雀”是喜鸟,与“爵”字谐音;“鹿”是长寿的象征,与“禄”同音;“蜂”与“封”同音﹔“猴”与“侯”同音,综合起来的寓意就是“爵禄封侯”。第四个圆圈内则是一幅在元朝非常流行的双凤齐飞的浮雕(图4.64)(105)杰西卡·罗森(Jessica Rawson)认为,有关双凤飞舞的这一主题图案在元朝已经成熟,详见杰西卡·罗森:《中国的装饰物:莲花与龙》(Chinese Ornament: The Lotus and the Dragon), 伦敦:大英博物馆出版社, 1984年;并可参阅詹姆斯·C·瓦特(James C. Watt):《当丝绸变成了黄金:中亚与中国的纺织品》(When Silk Was Gold: Central Asian and Chinese Textiles), 纽约:H.N. Abrams,1997年。。在第五个圆圈内,雕刻着克利须那与多头蛇迦利亚(Kaliya)一起吹长笛的场景(图4.65)。第六个圆圈内雕刻着克利须那盗走了牧牛女们(gopis)的衣衫,爬到树上,七位牧牛女裸露着身体站在树下,合掌过头,正在进行忏悔的场景(图4.66)。

在第二根柱子上有如下这几幅浮雕作品:在第一个圆圈内,雕刻着两名四肢缠绕成一圈的印度摔跤手(图4.67)。在第二个圆圈内,居中雕刻着四臂的毗湿奴,其两只手高举着海螺和法轮,低垂着的左手则握着棍棒(gada)。毗湿奴与他的两个妻子吉祥天女拉克史米(Lakshmi)和布德维(Bhudevi)一起坐在莲花座上(图4.68)。在第三个圆圈内,毗湿奴坐在拟人化的伽鲁达(Garuda,毗湿奴的大鹏坐骑)的背上,左上手拿法轮,右上手持海螺,下两手摆出“无畏手印”的姿势(图4.69)。 第四个圆圈内,雕刻着《往世书》(Gajendramoksha Purana)中的一段故事的情节。在这个故事中,一只大象遭受鳄鱼袭击后,向毗湿奴哭诉,祈求毗湿奴救其于危难中(图4.70)。第五个圆圈里站着愤怒的湿婆,又称四臂的派拉瓦(Bhairava),留着长发绺,左边的两只手分别拿着一条大蟒蛇和一只乞讨的碗,右边的两只手则持着鼓和三叉戟的浮雕(图4.71)。最后的一个圆圈内是一幅“双狮戏球”浮雕(图4.72)。(106)很多文章对这些圆形浮雕的内容都进行了识别,只有“双狮戏球”与“仙与鹿”这两个浮雕场景是例外。

在这两根石头柱子上,印度和中国主题的浮雕并排展示,其数量几乎相同,这说明,这些浮雕似乎没有受到文化等级制度的影响。本人以为,承接这些浮雕工程的工匠是经过专业训练,熟悉中国主题雕刻,但他们对印度的雕塑却不甚了解。例如,在泉州开元寺的立柱上,以及距离泉州不远的福州的一座古墓中出土的南宋(1127—1279)银盒上,都有中国人推崇的凤凰相互追逐的图案(图4.73)。在这两处的雕刻上,凤凰都是平衡对称的;凤凰的翅膀与边缘无缝衔接,且其羽毛清晰可见。相比之下,开元寺立柱上的那幅克利须那拉倒阿周那树的印度教浮雕(图4.69),对中国工匠来说就是全新的构图,浮雕在整体上缺乏相同程度的对称。换言之,克利须那浮雕只能存在于一片空白的、没有任何装饰的空间内。

若将开元寺立柱上的印度浮雕与印度神庙中相同的浮雕图案进行比较,就可以很明显地看出前者不够精准细致。但是,立柱上摔跤手的浮雕(图4.67)与建于12世纪中叶的印度达拉苏拉姆(Darasuram)神庙中的摔跤手的浅浮雕(图4.74)却极为相似。在这两幅浮雕中,摔跤手的身体都形成了一个圆圈,四肢在中心点相互交叉;然而,在达拉苏拉姆神庙的那幅浮雕作品中,摔跤手身体的线条刻画得非常准确,工匠在一个以连续、流畅的线条刻画在圆圈内,采用中等深度的浮雕形式进行雕刻。相比之下,泉州开元寺立柱上的摔跤手浮雕则以浅浮雕的形式出现,挤在边界内,在圆圈的限制下艰难地挣扎着。与此同时,“双狮戏球”的浮雕虽然也是在一个圆圈的范围内进行创作,却展示出了一种颇为优雅的设计,这反映出负责雕刻的工匠对中国主题装饰图案是相当熟悉的。还有一些圆形浮雕的细节表明,泉州本地的工匠在面对某些陌生的图像时,往往会加入自己所熟悉的一些设计图案。例如,若仔细观察那副描绘《往世书》中一段故事情节的圆形浮雕,象王紧急呼救,请求毗湿奴将他从一条凶猛的鳄鱼的口中救出来(图4.70),出现在浮雕上的不是鳄鱼的头部,而是一条汉化的巨龙的头颅(图4.75)。

我认为,阿南达 · 库马拉耍弥的观点是正确的。他指出:这两根立柱应该是中国的匠人根据印度木刻的原物仿制的。泰米尔赞助商可能是从家乡带来了寺庙的设计图,把这些设计蓝图交给泉州当地的工匠,让工匠们以其为蓝本建造寺庙,雕刻作品。(107)他同时也觉得这两根石柱应该是模仿木刻原物雕刻而成。见阿南达·库玛拉耍弥:《刺桐的印度式雕刻》,第10页。我们知道,在南亚的其他地区,对旅行艺术家来说,这是司空见惯的做法。例如,在尼泊尔,15世纪及其后历史时期中艺术家们留下的素描本和各种模型书,为我们研究当时印度的一些著名的神庙或神龛提供了第一手的资料。诚如普拉塔帕迪提亚·帕尔(Pratapaditya Pal) 所指出的那样:“在15世纪之前,尼泊尔的僧侣在访问印度后,确实带回了诸如此类的素描本。”(108)普拉塔帕迪提亚·帕尔(Pratapaditya Pal):《佛教经籍绘释》(Buddhist Book Illuminations),纽约:拉维库玛尔出版公司,1988年。素描本中绘制的图像非常精确,这就可以解释为何那罗辛哈(Narasimha)浮雕的刻画能够如此精准,因为它遵循着泰米尔地区寺庙中雕刻的传统惯例。在南印度泰米尔地区,毗湿奴的化身是右边五只手臂,左边四只手臂。接着,来比较一下泉州立柱上描绘那罗辛哈的一幅浮雕。在这幅浮雕上,那罗辛哈用两只手将邪恶的国王黑冉亚卡西普(Hiranyakasipu)的内脏抓出来,当场撕裂(图4.61)。在南印度库巴科纳姆( Kumbakonam)帕拉亚莱(Palaiyarai)有一个名为索马纳塔斯瓦米(Somanatharsvami )的神庙,庙内也有一幅相同主题的浅浮雕(图4.76)。这个浮雕是一块饰面石的构件,被工匠们安放在主神殿外的圣殿门廊上(图4.77)。这块石构件的面积特别大,所以能够在一幅雕塑中三次简要地概述了邪恶的黑冉亚卡西普国王。其中,国王两次出现在那罗辛哈的两侧,还有一次是邪恶的国王被剖腹时的情景,他趴在那罗辛哈的膝盖上,呈现出高难度的“U形”状态。画面的周围环绕着舞女信徒,右上角的一个舞者则模仿着国王被撕裂时的“U形”姿势。相比之下,泉州的浮雕虽然在一个类似的场景中也雕刻出了相同数量的手臂,却没有如此丰富的叙事元素。在泉州的浮雕作品上,那罗辛哈双手紧握海螺和法轮,第五只手臂放在右边,看起来像是一个小小的附肢,手上拿着一个鼓,而正面的两只手臂以近乎直角的角度弯曲,插入邪恶国王的内脏。最后,来比较一下毗湿奴的坐骑伽鲁达大鹏在浮雕上的形象。在泉州的那幅浮雕上,毗湿奴乘坐在自己的坐骑伽鲁达大鹏身上(图4.69),尽管雕刻的风格有所不同,但可以看得出,泉州的这幅浮雕是以南印度寺庙中的原型作为雕刻蓝本的。在南印度库巴科南(Kumbakonam)提奴维萨纳努尔村(Tiruvisanallur village)有一个名为西瓦瑜嘎那塔斯瓦咪(Sivayoganathasvami)的神庙,该庙宇的南迪亭(Nandi pavilion)内有一根湿婆立柱,立柱上同样雕刻着一幅伽鲁达的浮雕 (图4.78和图 4.79)。两相比较,立刻就能发现两幅浮雕是不同的。南印度的这一幅浮雕是提奴维萨纳努尔村里的工匠们用一大块完整的石块来展示拟人化的大鹏伽鲁达,而泉州的这幅浮雕则是当地工匠们在一个圆形的框架内,将毗湿奴和伽鲁达安排在画面的中央位置来展示。这两种不同的浮雕表现手法再一次地说明,泉州的工匠完全依赖其所收到的蓝图来进行设计,他们对印度湿婆神祇与伽鲁达大鹏这个主题是不熟悉的。不过,这两幅浮雕上,伽鲁达大鹏的姿势几乎完全相同,呈跪状,右腿放在左腿之前,头部略微向右倾斜。伽鲁达身穿一件朴素的多蒂(dhoti ),戴着巨大的圆形耳环。与此同时,伽鲁达的手臂向上高高举起,暗示主人毗湿奴在他背上的合法地位,伽鲁达的身体则是由羽毛及翅膀构成。

泉州发现的印度教石刻中的某些浮雕的风格表明,当时的中国工匠可能以南印度的青铜器作为模本,来雕刻他们不熟悉的印度教人物。当时,青铜器不仅是湿婆神庙中的必需品,而且便于携带、运输,中国工匠遂以此为雕刻的模本,如此说来顺理成章,合乎逻辑。泉州开元寺中的印度立柱上的几个圆形的浮雕将印度教神像处理成静态的形象,或坐或站在莲花的基座上,手上持着相关的器物。这种雕刻艺术上的处理手法将泉州的印度教石刻与南印度的那些具有三个维度的同类青铜神像之间拉开了距离,形成了鲜明的对照。最典型的例子就是毗湿奴与他的两个妻子拉克史米和布德维一起坐在莲花座上的那幅浮雕(图4.68),以及湿婆愤怒时的神像派拉瓦浮雕(图4.71),这两幅浮雕上的神像造型似乎是从南印度的青铜像直接复制而来的。在南印度泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的孔古(kongu)地区,有一尊公元10世纪初期的坐式毗湿奴铜像(图4.80),通过与这尊铜像的比较,人们可以看出,泉州的浮雕与孔古的青铜像,二者之间非常相似。孔古的坐式毗湿奴铜像是以一种非常从容优雅的“拉利塔萨娜”(lalitasana)的姿态坐在莲花宝座上,他的两只后手分别握着法轮和海螺法器,三股神圣的线缠绕在胸前。虽然他的两个妻子,拉克希米和布德维,并没有出现在这尊青铜像中,但是,她们有可能是被当作两个独立的青铜塑像分立在毗湿奴的两侧。泉州印度教神像圆形浮雕上的莲花宝座非常准确、完美地复制了同时代南印度的雕塑细节。在南印度,这些莲花宝座经常是出现在诸神像的下方,这些神像要么是用青铜雕刻的,要么是用石头雕刻的,而石雕的神像则往往被安装在寺庙墙上的壁龛中。泉州印度教立柱上的毗湿奴神像和派拉瓦神像的浮雕均被工匠们处理成静态的姿势,这就形成了与南印度泰米尔地区寺庙中立柱上的大部分浮雕有所不同,印度工匠雕刻出来的神像的姿态往往更加灵动活跃。譬如,在库巴科南(Kumbakonam)的提鲁撒逖姆特拉姆(Tirusattimutram)地区有一座名为斯瓦科尊塔内思瓦拉(Sivakozhuntanesvarar)的神庙,在这座神庙的穆卡曼达帕(mukhamandpa)柱子上雕刻着这么一幅浮雕:湿婆正在一具尸体上疯狂地跳舞,身旁有一名手持林伽的侍者,这名侍者可能是圣徒卡拉伊咔尔·阿姆麦雅(Karaikkal Ammaiyar)(图4.81)。弯曲的膝盖和高高举起的手臂,表现出湿婆流畅优美的舞姿,传达出其动感十足的动作,这一切,与泉州石柱的静态雕刻形成了鲜明的对比。

通过对以上石刻雕塑作品的逐个分析,我开始重构泉州印度教湿婆寺的原型。如以下两幅示意图所示(图4.82和图4.83),现存的这些石雕残件说明,泉州的这座湿婆寺是一座达罗毗荼建筑风格的寺庙,这座神庙包括一个正方形的祭祀圣殿(garbagrha),旁边是一个平顶的长方形大厅(ardhamad·a·pa)、一道门廊穆卡曼达帕(mukhamandapa)以及两个轴向楼梯。从寺庙的基座到檐口,这座建筑的高度约为16.5英尺(约5.02米)。(109)由于缺少许多构成寺庙外观的雕刻作品,我只能确定这座寺庙的高度,而无法确定其宽度。敞开式门廊的三个侧面的所有石头立柱支撑着这座建筑物的石头屋顶。透过位于长方形大厅和祭祀圣殿连接处的石制窗格子(jala)照射进屋内的微弱的自然光照亮着寺庙的内部。从外观上看,这座寺庙的祭祀圣殿上方是一个由砖和灰泥建造的金字塔形状的房顶(该房顶已毁,所以在示意图上用虚线表示) ,最顶层则是一个高大的石头穹顶装饰物(stūpīka)。

第三节 遗留在泉州的印度教文物

从以上的分析可以看出,泉州的湿婆神庙代表着某种艺术传统、思想观念和人的融合。它的建筑雕刻形式不由得让人想起南印度寺庙中那些同类雕刻作品的范例。泉州湿婆寺在建造过程中,忠实地使用了某些建筑构件,譬如,在pattika的下方精心制作了一条波浪状的花边,在hastihasta楼梯扶手上雕了一朵盛开的莲花。这座寺庙的建筑也明显地融入了中国特色的图案,例如,双凤齐飞和双狮戏球浮雕的出现。当然,有时出现了两种艺术传统的融合。例如,将泉州桥上的守护者的独特面相借用来呈现在“库杜”(kudu)和kapōta的脸上;或是在Gajendramoksha的浮雕中,出现了一条带有中国龙的脸的鳄鱼(见图4.75)。此外,泉州湿婆庙还展示出一些不易归类的独特的艺术创新。例如,tōrana拱门似乎是将中国式的建筑风格与某种新颖的林伽崇拜相结合的杰作。

在讨论、分析了这座湿婆神庙在1281年其赞助商心目中的“原始”形状与建筑布局之后,我们可以接着来考察一下湿婆神庙其后在不同观众眼中所发生的变化。在泉州,我们见到一些在湿婆神庙破败倒塌之后才出现的历史文物和古迹。在这些文物或古迹的身上,我们发现,湿婆神庙的审美观一直在影响着泉州,尤其是影响着泉州的视觉文化,即便在这座神庙于公元14世纪衰亡之后,仍然如此。正如我们已经看到的那样,泉州的许多历史古迹都重复使用了这座湿婆神庙的建筑构件,并在建造的过程中,对这些古旧的建筑构件赋予了新的含义。通过研究、辨析人们对印度教文物的各种各样的重新诠释,可以让我们观察当时不同的族群是如何重新诠释和重建这些印度教的文物。理查德·戴维斯(Richard Davis)在研究印度教文物的“生命力”时,曾令人信服地指出:印度教文物所蕴含着的“意义”,必须透过观看者和图像之间的关系才能体现出来,因为观看图像的人会将各自对印度教图像的解读带入与印度教文物的这一邂逅之中。(110)理查德·戴维斯(Richard Davis):《印度图像的生命力》(Lives of Indian Images),普林斯顿:普林斯顿大学出版社,1997年,第9页。尽管现存的印度教在泉州的文献史料和文物非常零散,但这些文物资料确实为中印之间的海上交往对泉州社会的长期影响提供了不可多得的佐证。

开元寺的寺庙基座和石头柱子让人想起了湿婆神庙最初的建筑布局和这些立柱所占据的十分显眼的位置。从上文的叙述中,我们看到了工匠们是如何费力地将寺庙的基座按照狮子、人面狮身像、柱子等一系列特定的顺序进行排列,而且这种排序必须可以一直追溯到最初的湿婆神庙。同时期南印度神庙中的类似雕塑实例已证实了这一点。我们或许可以假设,这些重复使用的印度教的浮雕与湿婆神庙的原始形态非常接近,这或许是一个象征文化连续性的范例,也就是说,重修开元寺的赞助人在湿婆神庙衰败坍塌后,曾试图用这样的方式来维系与泉州当地外国人移民族群之间的联系。另外,我们注意到,开元寺印度教立柱上南印度摔跤手的浮雕也有轻微的改动(图4.67)。在泉州海交馆的展厅内,有一根残缺不全的立柱,上面也有一幅两名南印度摔跤手围绕着两根小权杖相互搏击的浮雕(图4.84)。然而,这两根象征着湿婆神祇权力的权杖,并没有出现在开元寺的南印度摔跤手的浮雕中。仔细观察后可以发现,在开元寺印度教立柱的摔跤手浮雕上,原本是雕刻权杖的位置上有着明显的小凹痕,这说明湿婆的权杖是被人小心翼翼地琢掉了。我们无法理解,为什么要在浮雕上抹掉湿婆神像手中的权杖,与此同时,其他的一些更为直接的可以证明是印度教神祇的浮雕却得以保存?不过,这种破坏性的行为本身就足以证明当时的人们是认可印度教的。类似的例子在其他地方也可见到。例如,在提鲁穆拉(Tirumular)/坎德思瓦拉(Candesvara)的浅浮雕中,坐在树下的圣人提鲁穆拉就被琢掉了(见图4.29),这显然是有意识地试图改变印度教神祇人物所隐含的宗教含义。

裴珍妮认为,泉州的印度教石砌建筑可能完全是由印度工匠来建造的,这些工匠将南印度的建筑技术带到了华南。(111)裴珍妮于美国明尼苏达大学主办的一个学术研讨会上提交的一篇未公开发表的论文《印度在中国/中国在印度》(India in China/China in India),2008年9月。除了泉州,中国其他地区见不到这么多用大石块建造的建筑物。此外,裴珍妮还注意到,泉州的几处历史古迹均呈现出印度的风格,其中包括泉州开元寺东、西两座石塔基座上装饰的“全塑”浮雕、1364年重修的弥陀岩仿木构石塔室以及明初开元寺正殿修缮过程中安置的木制飞天(apsara)。这些文物古迹均暗示着“印度教文化”曾长期存在于泉州。公元8世纪之后,佛教开始传入泉州,在此过程中,印度教文化中的许多因素被逐渐地吸收融合于本土文化之中。(112)裴珍妮写道:17世纪,这座城市以“刺桐”之名驰名中外。因为这座城市在建城时,曾环绕城墙四周种植了从印度引进的刺桐树(Erythrina Indica)。译者注:泉州城以“刺桐”之名驰名中外的时间为10—14世纪。 谈到泉州与印度之间的历史联系,另外一个经常被人们提到的事例,则是在泉州开元寺东塔上的一个猴子浮雕,人们普遍认为这就是孙悟空。许多学者认为,唐玄奘的徒弟孙悟空的原型是印度的神猴哈奴曼(Hanumat)。相关的研讨,详见维克托·梅尔(Victor Mair):《孙悟空还是省猴哈奴曼:学术界争论之综述》(Suen Wu—kung or Hanumat: The Progress of a Scholarly Debate),载《第二届国际汉学研讨会论文集》(Proceedings of the Second International Conference on Sinology),台北:“中央”研究院,1989年,第659—752页。

尽管我们缺乏文献资料方面的证据来支持上述这些观察的结果,但泉州在史学研究上对本地泰米尔商人社区长期保持缄默,很有可能是因为这批来自南印度的泰米尔商人最终都融入了这个城市,被逐步地同化。最后还有一个证据,即今天仍然屹立在泉州城北的高高的“石笋”,这根圆锥体的石柱子可以说明这一点(图4.85)。这根石柱子有一个宽大的底部,向上逐渐地变细,最后形成一个圆形的尖端。在泉州当地的那些神祇造型中,这根石柱子的造型是独一无二的,部分学者已经将其考定为是林伽。(113)柯胡:《10至13世纪泉州文化形态中的穆斯林与印度教徒》,第57页。泉州的这个“林伽”与南印度的“林伽”有很大的不同,后者的造型往往更短,也更像是一根圆柱子。然而,泉州的文字史料表明,历史上,当地居民总是将这根石柱子视作是禁忌,因为它象征着色情。这也许表明,当时的人们认可了这根石柱子所具有的“湿婆林伽”的图像意义。《晋江县志》称其为“石笋”,并记载说,1011年,泉州地方官员高惠连因其丑陋的外表,而将这根石柱子毁成两截。然后,1465—1487年间,泉州的一名地方官员又将其修复。(114)译者注:《晋江县志》卷15《古迹》载:“宋守高惠连以私憾击断为二。明成化中守张岩补而属之。”倘若高惠连当时知道“石笋”代表了湿婆神的生殖器崇拜,那么,这可能就成为其宣布这根石柱子有伤风化,必须将之摧毁的理由。当时,正值印度移民族群开始逐步地融入泉州本土社会,高惠连摧毁石笋的这个决定表现出一种文化层面的“精神分裂症”,即对外来的人和事物抱着敌视的态度。诚如上文所述,这种排外的态度在中世纪的泉州颇为常见。泉州当地的长官对石笋进行修复,那是石笋被毁坏了近500年之后才发生的事情。当时,泉州当地崇拜湿婆神祇的族群早已不复存在,但那些人留下的物质文化已经成为这个城市文化脉络中的一个永久保存的重要组成部分。“石笋”曾经一度引起当地社会的激愤和蔑视,使之遭到破坏;继而又赢得当地民众的尊重,使之得以修复,这种变化说明,泉州曾经出现过某种复兴并改造印度教神祇图像的模式。虽说这种新兴的造型奇特的神像不再直接称为湿婆林伽,但是其外观及名称却标志着印度教文物长期存在于泉州社会。

结论

本篇论文所使用的这些材料,为人们了解前近代时期南印度商人在海外活动的历史开启了一扇窗子。这些商人不仅扮演了物质交流的使者,而且充当了文学艺术的传播者,也就是说,他们并不仅仅是搬运商品的商贾。毫无疑问,形形色色的商品对于维持他们的生计来说是至关重要的,这一点,既可以反映在大量的进口商品的清单内,也能由碑刻铭文中所记录的有关其税收的那些统一规定来证明。人们对这些商品的需求促进了各种复杂的贸易网络的发展,刺激了南印度商人经营的进出口贸易。这使得部分南印度商人获得了社会精英的地位和权力,并最终动摇了像朱罗王朝这样的君主政体。

南印度的泰米尔商人通过实际上和想象中的灵活移动实现了这一目标。在这篇博士论文的第一章中,我概述了一系列能够影响跨区域的商人组织(如艾鲁努瓦尔商会Ainnurruvar)功能网络的历史、季节和地理等方面的因素。通过研究、分析各地的碑刻铭文,我绘制出了泰米尔商人碑刻铭文在世界各地的分布图,并通过确认艾鲁努瓦尔商会在各地的商业赞助活动中心,记录下了不同历史时期艾鲁努瓦尔商会各分支机构在南印度和印度洋地区呈扇形分布的情况。通过对每一块铭文记载内容的分析,我推断,无论艾鲁努瓦尔商会走到哪儿,他们都能发展出一种独创的系统来展示出其跨区域的身份认同和权威,尽管各地的分支机构在很大程度上各不相同,但这也不碍事。他们所实施的这套策略极为成功,于是,公元13世纪成为南印度泰米尔商人繁荣发展的时代,许多商人都取得了贵族的地位。在许多碑刻铭文上,都记录着南印度商人一旦积累了足够的财产,他们就能够在包括司法和银行在内的其他行业中大权在握。他们成功地融入了各个不同的地方社会,甚至像中国这么遥远的地方也能够做到,这就足以证明这些南印度商人是十分成功的。

然而,移动是在另一个更概念化的层面上运作的。在论文的第二章中,我分析了艾鲁努瓦尔商会的颂词 “帕拉萨斯蒂(Pras'asti)”,并指出:这些颂词声称,商会的成员是从无限的起源地获得权力,强调运动是为了巩固商会团体的权力和权威。尽管每一块碑刻铭文上的内容有所不同,但“帕拉萨斯蒂”在幅员辽阔的不同的语言和地理环境中,仍然保留了其相似的格式、图像和措辞。不过,由于“帕拉萨斯蒂”所覆盖的地理区域是如此之广袤,以至于该团体的成员不可能保持密切的联系,守望相助。恰恰相反,强调全体一致,这种统一的主张本身就催生出了权力和权威。我以为,艾鲁努瓦尔商会的统一主张是非常宽泛的,事实上,他们曾巧妙地邀请非成员加入该组织,或至少愿意迎合那些非成员的口味。我已经说明,艾鲁努瓦尔商会的这些声明的文本和格式,尤其是那些有关“商人宝石”(115)译者注:所谓“商人宝石”或称“商人之石”(the Merchant’s Stone),实际上指的是柠檬色的黄水晶(Citrine)。在中世纪西方社会,商人们认为,这种柠檬色的黄水晶能够为自己带来好运,故而在14世纪的法国首先出现了这个名称citrin。的表述,是如何整合并修改了由精英阶层和非精英阶层在文化领域预先建立好的视觉系统。我认为,艾鲁努瓦尔商会在使用这些网络系统时,会把他们手头的网尽可能远地撒出去,撒得越广越好,使用自己那些可识别的神祇图像与各地广泛的公众基础进行沟通交流。这就是艾鲁努瓦尔商会能够形成某种商人身份认同的主要策略之一。商会通过合并而不是通过组建商会的某些部分(如:成立现实生活中的商人群体、制定文字惯例约定以及制定视觉符号等)来形成身份认同,艾鲁努瓦尔商会甚至可以将自己融入到各种环境中去。若权杖上出现了一块商人宝石,那么,此时的权杖所代表着的就不仅仅是一根权杖,它成了一个代表着多重意义的图标和众人认可的文化领域的指标,包括皇家宫廷、湿婆神祇以及他们与非精英的农业组织的合作伙伴关系。这些权力的象征符号在一个幅员辽阔的地理区域内实现转移,充分说明印度泰米尔商人的这个商会拥有一个多中心的网络,这个网络继而在一个范围更广的商业族群中创建出了一种集体身份的认同。

在致力于委托建造达罗毗荼式庙宇的过程中,泰米尔商人们继续在构建其集体身份的认同。在论文的第三章中,我首先概述了达罗毗荼式庙宇的建筑风格,并分析了南印度泰米尔地区和卡纳塔克邦地区的几座寺庙,这几处寺庙均为艾鲁努瓦尔商会的重要的活动中心。在泰米尔地区,达罗毗荼式建筑模型在他们自己的礼仪活动中也很重要。在一个很大的地理区域里以及在一个很长的时间跨度内,各种碑刻铭文都在不断地重复、不厌其烦地记述着有关达罗毗荼式建筑的专业词汇和建筑造型,仅此一点,就足以说明泰米尔人有多重视达罗毗荼式建筑。在某些情况下,操用泰米尔语的商人会在泰米尔地区以外的地方委托建造自己的寺庙,然而,相关的考察显示,那些外地的工匠显然不熟悉达罗毗荼式的建筑风格(例如,在艾荷勒Aihole和穆迪贡达Mudigonda两地建造的寺庙就是如此)。我们的结论:建筑风格就是地区认同的标志。因此,统一性的视觉表现是商人行会进行自我塑造的一部分。

在论文的第四章,我通过对中国南方城市泉州的一座湿婆神庙的案例研究来做进一步的说明。在印刷品或电影等易于复制的媒介流通之前,建筑似乎是在不同的时间范围和地理区域内能够将商贾赞助人相互联系在一起的一个很重要的链接因素。于是乎,建造完工后的这座湿婆寺的造型实现了正式的转变,以适应泉州本地工匠和居民均能理解并认可的具有代表性的文化代码。与此同时,湿婆神庙还能与南印度的泰米尔地区直接建立起联系,因为泉州的这座湿婆神庙是以泰米尔地区的达罗毗荼式建筑模型为母版而建造的。从某种意义上说,泰米尔商人们把视觉代码作为一种自我塑造的形式,有力地印证了亨利·列斐弗雷(Henri Lefebvre)所提出的“代表性空间”这一概念。亨利·列斐弗雷认为,“空间是直接通过与其相关的一些图像和象征符号而存在的,从而成为其‘居民’和‘使用者’的空间。”而且,这些空间是通过“一些或多或少带有非语言象征符号和标志的内在关联系统来表达的。”(116)引自芬巴尔·弗拉德(Finbarr Flood):《翻译的对象》(Objects of Translation),第253页。亨利·列斐弗雷(Henri Lefebvre):《空间之产生》(The Production of Space),Donald Nicholson-Smith英译本,牛津:布莱克威尔,第39页, 第110页。这些“非语言象征符号和标志系统”的连贯性和含蓄性,恰恰体现在它们能够高效率地在不同的地方构建起商人移民社区。对作为一个整体但散居在印度洋地区各个角落的泰米尔商人来说,这种相互关联的系统究竟能起多大的作用,仍然有待于观察。

最近,谢尔顿·保洛克(Sheldon Pollock)提出了“梵文国际大都会”的概念。按照这个理论,“梵文国际大都会地理幅员辽阔,大家持有共同的美学观念、政治话语和宗教知识”。这个国际大都会是由一个多中心的政治体系组成,并由一个复杂的彼此勾缠在一起的连锁网络相连接。而且,这个庞大的网络一直延伸到印度的地理边界之外。(117)参阅凯瑟琳·B·亚瑟(Catherine B. Asher)与辛西娅·塔尔博特(Cynthia Talbot):《欧洲人来临之前的印度》(India before Europe),剑桥、纽约:剑桥大学出版社,2006年,第13页。我想,我们是否可以对建筑形式和建筑内容进行类似的解读,将达罗毗荼风格的雕刻和泰米尔文字视为是在印度洋沿岸地区塑造出某种国际化的泰米尔商人身份的工具。几乎可以肯定的是,这些代表性的实践在印度的地理疆界范围之外仍旧在继续进行。正如本博士论文在绪论部分所述,在印度之外发现的几处泰米尔文的碑刻铭文,通常伴有泰米尔达罗毗荼风格的建筑雕刻(例如,在泰国南部的那空是贪玛叻府Nakhon Si Thammarat,当地华人称作“洛坤”)。显而易见,这些古迹证明,当时这些地方存在着泰米尔商人散居在印度洋沿岸的移民社区。将来我会对这些遗址做进一步的研究,希望日后的研究能够证实我的假设,即达罗毗荼风格的建筑使得南印度的泰米尔商人在印度洋沿岸的许多地方都彰显出自己浪迹天涯、四海为家的国际化身份。在未来的研究中,我可能还会继续寻找印度以外的“商人宝石”,尽管在中国的田野调查过程中,我并未发现这种淡黄色的水晶宝石,但我觉得,它们有可能存在于其他的泰米尔商人族群的海外侨居地。

通过关注一个以买卖商品四处流动为职业生计的赞助商贾的群体,我展示出了一幅不一样的前近代印度社会的图画。我的这幅图画与东方学家所描绘的历史上印度社会的图画是相互矛盾的。在东方学家的笔下,印度居民是与静止的村庄联系在一起的,他们永远受到种姓制度和神圣王权的束缚。各种跨区域的商人组织促进了各国之间在物质和文化方面的交流,商人们建立起来的这些交流途径相互连接,并不断地改变着商人们的地位。部分商人因王室对外国商品的需求而进入了宫廷。通过对建筑工程的审计与检查,人们发现,总有一批工匠是跟着泰米尔商人们在印度洋沿岸各地流浪,他们与商人之间是商业伙伴的关系。换句话说,现有的物质文化显示,商人们创造了他们自己的财富,他们并没有受到诸如种姓制度等固化社会结构的限制。正是通过物质商品的流通,商人们提升了自己的社会地位和权威。

最重要的是,本篇博士论文的研究表明,在构建过去的历史时,将视觉资源纳入研究视野是非常重要的。近年来的史学研究实践往往将碑刻铭文确定为唯一的权威性的知识来源。倘若我们能够打破史学界的这类限制,将我们的研究视野扩大到包括难以计数的视觉文物和古迹碑刻,我们就能发现,这些材料可以作为研究史料的重要补充。研究这类对象,可以使我们更加接近历史真相,更加了解那些建造寺庙的古代工匠和商贾们的种种诉求和渴望。否则,这一切都是难以想象的。

——泉州宋船