某高校医学院引进人才支持的影响因素

陈 琪,王 忱,顾伟敏,杨伟国

(1.上海交通大学医学院附属瑞金医院人力资源处,上海 200025;2.复旦大学,上海 200433)

自改革开放以来,我国高度重视引进海外人才工作。经过多年努力,人才引进数量和质量均有大幅度增长和提高,逐渐形成十几个国家政府部门共同参与和支撑、覆盖面广、针对性强、相互配套的近40个政策文件和工作制度[1]。近些年,尤其是党的十八大之后,通过国家高层次人才计划的设立和实施,我国在高端人才引进、支持方面已经有了显著进步,取得令世界瞩目的成绩。党的十九大报告更是提出,聚天下英才而用之。但也应该看到,在我国经济转型升级、对原创性科研成果高度渴求的时代背景下,一方面对高水平创新人才的需求仍有很大缺口,另一方面,现有人才计划体系的一些不足之处也逐渐暴露[2]。

2010年,《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出“人才资源是我国经济社会发展的第一资源”,引进人才成为新时期国家、高校和科研机构的一项重要工作[3]。同样,引进海内外高水平人才,对于加强医疗机构的学科建设,优化高层次人才队伍结构,活跃学术气氛,提升医、教、研、管理等工作水平,促进对外合作与学术交流及扩大国内外学术影响力,也起着相当重要的作用[4]。上海在2015年、2016年先后出台人才新政20条、人才新政30条之后,又在2020年发布人才落户新政。

本研究从交大医学院对于引进人才的各项支持角度出发,了解并掌握引进人才所获得的各项支持内容以及力度,并分析其所获得支持的影响因素。为今后建立规范、公正的高校医学院人才引进方式、制度及管理模式,提供有效的依据。进一步解决高水平创新人才缺口大、人才计划体系不完善等问题。真正做到开放的人才政策,不唯地域引进人才,不拘一格用好人才。

1 对象与方法

1.1 调查对象本次研究的目标人群为上海交通大学医学院及其附属医院近5年内(2013年1月至2017年12月)的引进人才,包括上海交通大学医学院、瑞金医院、仁济医院、第九人民医院、上海儿童医学中心、第一人民医院、第六人民医院、上海精神卫生中心等。采用随机抽样的方法,发放问卷106份。

1.2 方 法

1.2.1 问卷设计与发放 自行设计关于上海交通大学医学院引进人才的需求及满意度评价研究的调查问卷,并根据人才引进、职称晋升等人力资源相关专业领域的资深专家审阅提出的修改意见,进行反复修正,予以正式发放。内容涉及社会人口学基本信息、获得各项支持等方面。随后,通过“问卷星”的形式,由各单位人事部门联络人将问卷点对点随机发放给该单位的引进人才。被调查者通过手机回答问卷并提交。

1.2.2 统计分析方法 调查研究所获得的数据导入SPSS 20.0统计软件进行数据处理。以社会人口学基本信息和获得各项支持的得分,做单因素方差分析,以P<0.05表示差异有统计学意义。以社会人口学基本信息和获得各项支持的内容,做logistic回归分析,找出获得支持的主要影响因素,以P<0.05表示差异有统计学意义。随后,进一步将主要影响因素进行分层,做二分类logistic回归分析,确定该影响因素的影响程度,同样,以P<0.05表示差异有统计学意义,OR值表示比值比,即影响程度。

2 结 果

2.1 数据采集情况本次调查共发放106份问卷,回收106份,回收率为100%,且得到有效问卷106份,有效率达100%。每份问卷填写平均用时为15分钟。

2.2 社会人口学基本信息106名上海交通大学医学院的引进人才中男性77人,占72.6%;女性29人,占27.4%。被调查者年龄集中在30~39岁以及40~49岁两个年龄段,占比分别为34.9%和39.6%。绝大多数被调查者的婚姻状态为已婚,共99人,占93.4%。最高学历以国内高等院校博士研究生为主,占63.2%。另外,88人有海外留学经历,占83%。被调查者的职称以高级职称为主,最多的是正高级职称,有60人,占56.6%;其次为副高级职称33人,占31.1%。岗位类别最多的是科研岗位,有52人,占49.1%;其次是医师岗位,有42人,占39.6%。此外,48.1%被调查者的年收入范围在15万~30万元。

2.3 获得各项支持的内容及得分计算问卷中涉及的获得各项支持的内容包括:①协助办理上海市户籍/居住证;②协助申请过渡性人才公寓一套;③协助申请各级各类科研及人才项目;④协助申报高级职称;⑤协助申报研究生导师资格;⑥协助组建学科团队,并在团队成员的人才培养、出国培训等方面给予倾斜政策。以下简称:户籍/居住证、公寓、项目、职称、导师资格、团队建设等6项。而获得支持的得分计算如下:被调查者每获得其中一项支持得1分,所以每位被调查者最高得6分,最低得0分。

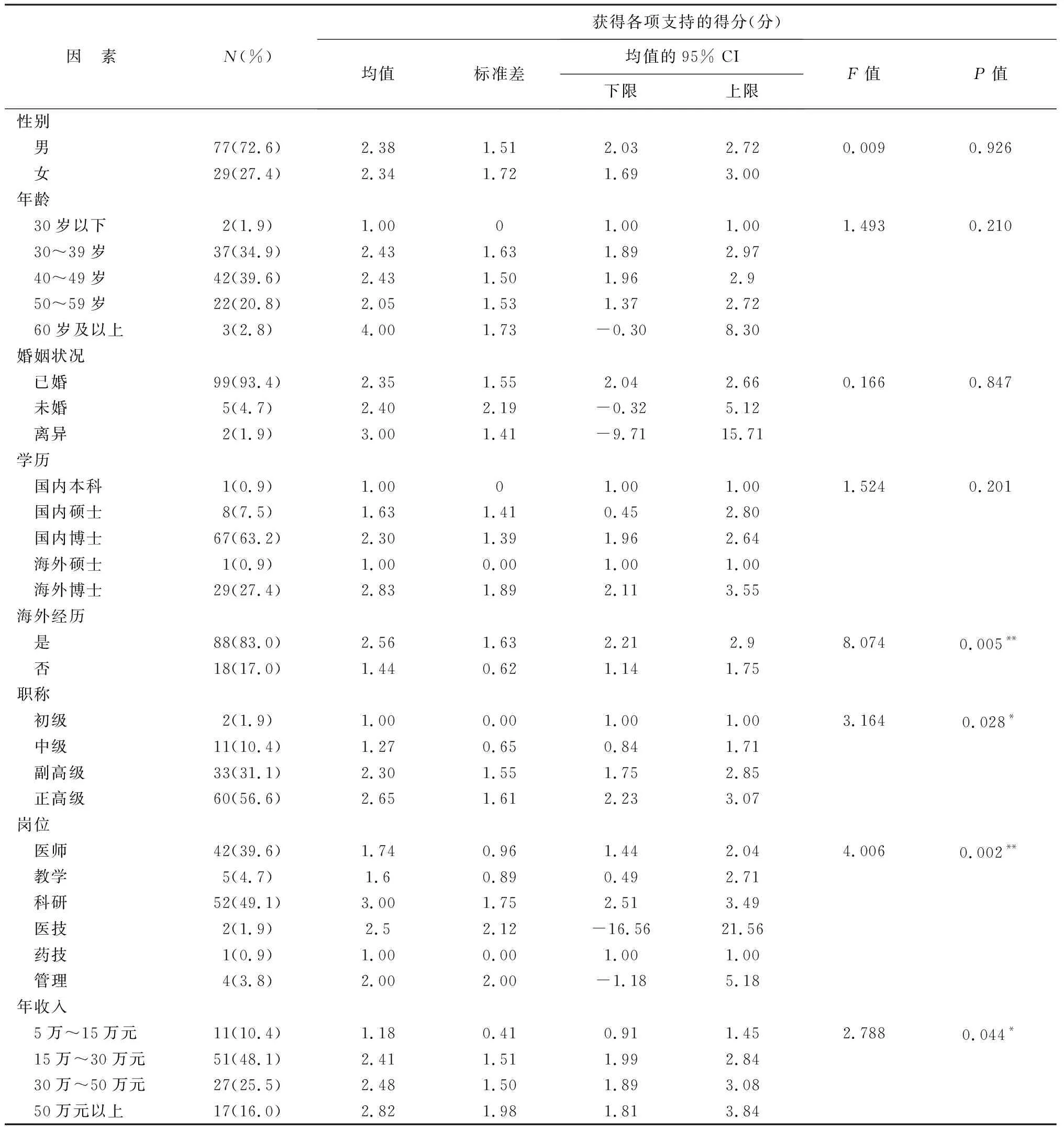

2.4 获得各项支持得分的单因素方差分析以社会人口学基本信息和获得支持得分,做单因素方差分析,结果如下。106名被调查者中,在海外留学经历方面,具有海外经历的被调查者获得支持的平均得分与无海外经历者平均得分不同(P<0.01)。在职称方面,不同职称的被调查者获得支持的平均得分不全相同(P<0.05)。在岗位类别中,不同科研岗位人员得分也不全相同(P<0.01)。而在年收入方面,年收入范围分别在5万~15万元、15万~30万元、30万~50万元以及50万元以上的被调查者平均得分也不全相同(P<0.05)(表1)。

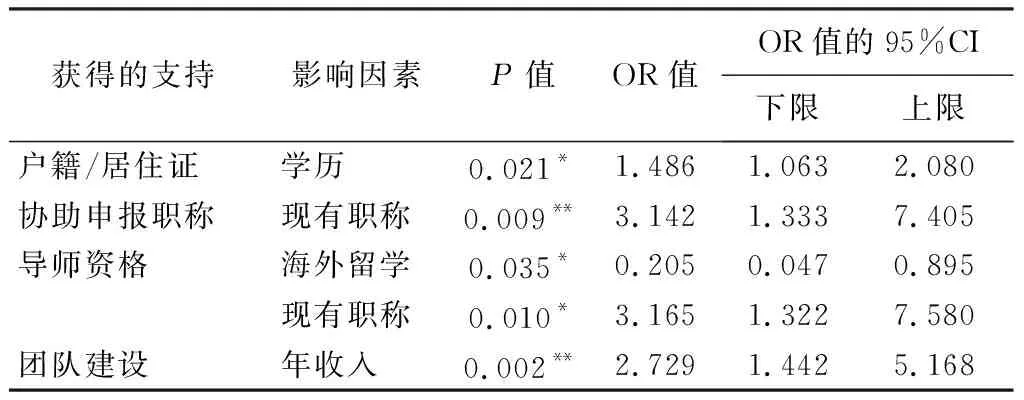

2.5 获得各项支持的影响因素分析以社会人口学基本信息和获得的六项支持,包括户籍/居住证、公寓、项目、职称、导师资格、团队建设,分别做logistic回归分析,得到不同支持的主要影响因素。结果如下: 在获得户籍/居住证这项支持上,影响因素是被调查者的学历(P<0.05)。而在获得申报高级职称上的支持,影响因素是被调查者的职称高低(P<0.01)。在申请研究生导师资格方面,影响因素则是海外留学经历和职称高低,两者P<0.05。最后在团队建设上,影响因素为年收入水平(P<0.01)。其他两项支持,包括公寓和各级各类科研及人才项目,从logistic回归分析来看,所有因素P≥0.05,均无统计学意义,故在本研究中不考虑这两项的影响因素(表2)。

表1 获得各项支持得分的单因素方差分析

表2 获得各项支持的logistics回归分析

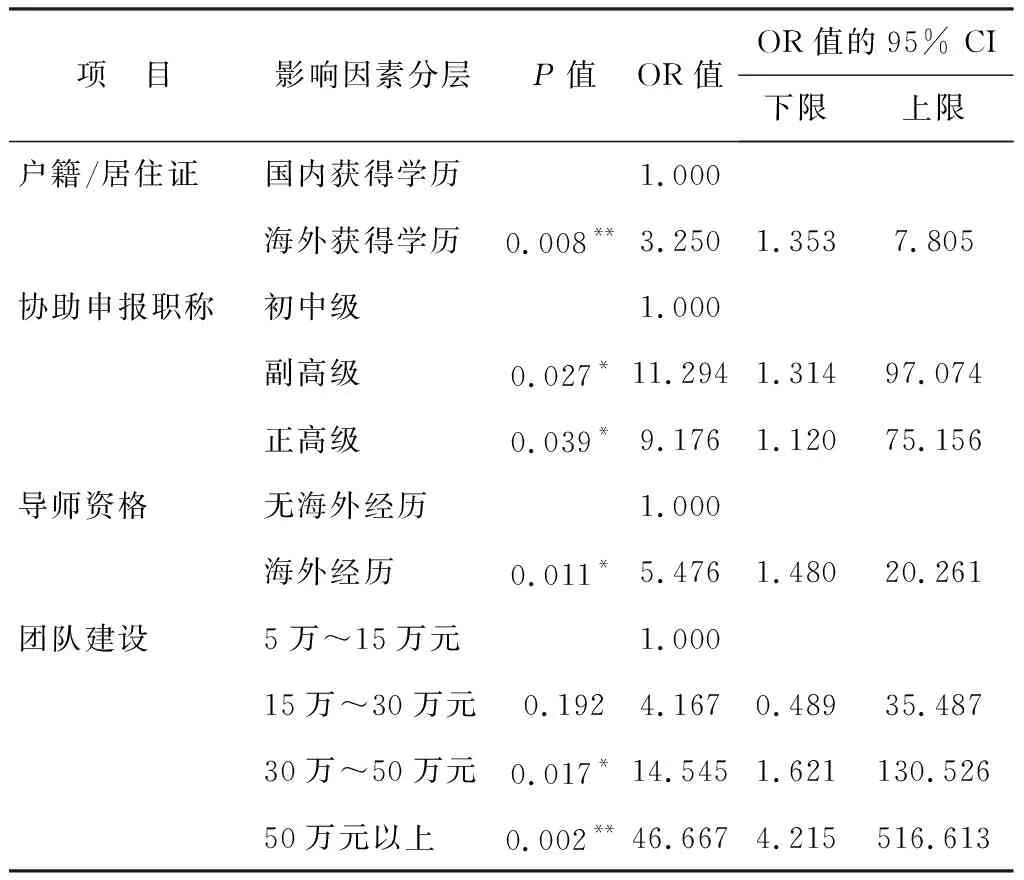

2.6 获得各项支持的影响因素分层分析在得知户籍/居住证、职称、导师资格、团队建设等4项的主要影响因素后,将每一项获得支持的影响因素进一步分层分析,分别做二分类logistic回归分析,且要求每个分层的人数比例均大于10%,否则无统计学意义。结果如下: 在已获得户籍/居住证上支持的被调查者中,在海外获得最高学历的人数是国内获得最高学历的3.250倍(OR=3.250,P<0.01)。在已获得申报高级职称上支持的被调查者中,职称为副高级的人数是初中级的11.294倍(OR=11.294,P<0.05);而职称为正高级的人数是初中级的9.176倍(OR=9.176,P<0.05)。在已获得申请研究生导师资格上支持的被调查者中,有海外经历的人数是无海外经历的5.476倍(OR=5.476,P<0.05)。最后,在已获得团队建设上支持的被调查者中,年收入范围在30万~50万元的人数是5万~15万元的14.545倍(OR=14.545,P<0.05);年收入范围在50万元以上的人数是5万~15万元的46.667倍(OR=46.667,P<0.01);而年收入范围在15万~30万元的人数与5万~15万元之间的相比,则无统计学意义上的差异,P≥0.05(表3)。

表3 获得各项支持的影响因素分层的二分类logistic回归分析

2.7 交大医学院引进人才的成效上海交通大学医学院坚持人才工作和师资队伍一起抓,在高层次人才引进、人才评价机制等方面,形成有益于科技创新的体系。同时不断形成与人才特点相匹配、与院系发展相适应的,层级合理、激励充分的绩效管理制度和资源配置制度,以激发师资人才队伍活力,释放内生性办学活力。截至2020年4月,高层次人才队伍包括17位“两院”院士、14位不同国家科学院院士、12位国家级人才、27位国家青年人才、13人次国家973首席科学家、23位长江学者、30位国家杰青、766位博导和1199位硕导[5]。

3 讨 论

3.1 加大支持力度 兼顾国际化人才的引进和培养本次调查数据显示,拥有海外经历的被调查者在获得支持上的平均得分为2.56分(总分为6),而没有海外经历的被调查者平均得分仅为1.44分。进一步分析发现,在协助办理户籍/居住证的被调查者中,海外获得最高学历的人数是国内获得最高学历的3.250倍;在协助申请研究生导师资格的被调查者中,有海外经历的人数则是无海外经历的5.476倍。由此可见,相比国内引进的人才,上海交通大学医学院更加重视海外引进人才。来自海外的引进人才能够获得更多的资源和支持,这样有助于其在本土得到更好的发展。

然而从整体的平均得分看,不论是否具有海外经历,都是属于偏低的。这说明对于海内外引进人才的支持力度仍有很大的提升空间。对于海外人才而言,总书记指出,引进海外人才和智力是中国对外开放的重要组成部分,是长期坚持的重要战略方针。因此应该使引才的开放度更高,以更开放的视野、更灵活有效的办法,顺应当前国际人才流动的新趋势,不余遗力地吸引优秀海外人才和加大力度引进高端外籍人才,对于其在工作和生活上各方面给予更充分的支持与帮助。同时,可以探索创新、灵活的引进聘用方式,例如瑞金医院采用单位长聘、国内双聘以及海外短聘相结合的方式,使引人、用人制度更加多元化。而交大医学院的“人才特区”可自主招聘师资队伍,推行更加积极、开放、灵活、高效的人才引育机制。以制度创新与资源配置整合,重点推进师资人才引育管用各项政策落地见效。

在引进的同时,需要注重对于知识产权的保护。而对于那些无海外经历的国内人才的培养,则可以通过选送赴海外高水平大学和研究机构从事博士后或长期访学。这也是加强海外高层次人才队伍针对性和有效性建设的重要途经,也是与世界高水平大学和医疗研究机构建立学术联系和科研合作关系的重要纽带[6]。

3.2 构建多元评价体系 分类指导拓展晋升渠道本次调查数据还显示,现有初级、中级、副高级、正高级职称的被调查者,在获得支持上的平均得分分别为1.00分、1.27分、2.30分、2.65分。由此可见,随着被调查者职称的晋升,平均得分也就越高。被调查者的职称高低是协助申报高级职称的影响因素(P<0.01)。在已获得申报高级职称支持的被调查者中,职称为副高级的人数是初中级的11.294倍;而职称为正高级的人数是初中级的9.176倍。同样,被调查者的职称高低也是协助申报研究生导师资格的影响因素(P<0.05)。

人才引进是双向的。传统的人才评价,乃至人才引进,都是将职称作为十分重要的标准。一方面,引进人才的职称是自身能力的一种体现,用人单位也是将其作为引进的依据之一。所以不难理解职称相对较高的引进人才则会更受欢迎,而用人单位也愿意给予或协助申请更高职称的待遇作为筹码来吸引人才。其实对于许多引进人才而言,他们之所以选择用人单位,很大程度看重自身在该单位有着不错的发展前景。其中包括职称晋升上的支持和保障。调查研究中发现绝大多数的引进人才看重自身事业发展机会或者前景[7]。可以说职称是事业发展的一个重要标志。然而近年来,职称评审一些不合理之处屡遭诟病,晋升职称的标准或多或少倾向于发表文章的数量,而弱化实际的业务水平。

2016年,在上海科创中心建设“人才30 条”政策下,交大医学院出台《高级专业技术职务破格聘任实施办法》。2017年,进一步按教师、科研、实验技术以及思政教师系列分类制定职务聘任实施办法,明确五个导向,即坚持立德树人、推进分类指导多元评价、科学制订职称申报条件、优化完善岗位职务设置和改革职称评价考核方式。

在人才发展、职称评价方面,医学院尝试更多的探索,构建多元评价体系,改革创新人才评价制度。在杜绝仅凭论文数量、影响因子等进行“一刀切”的行政管理现象发生的同时,针对不同学科、不同岗位、不同层次的引进人才,需探索与其发展特点相适应的多元人才评价标准。另外在人才引进过程中,不完全依靠文章、科研课题等指标来判定,而是邀请专业的国内外同行进行评估。再者,对于那些有着一技之长,且有职称晋升需求,然而尚不具备职称晋升某些“指标”的引进人才,则可以采取破格晋升评审,让其有更多的机会施展拳脚,以期不限制这类引进人才的潜在能量。这样也能使用人单位对于引进人才更加人性、更具吸引力。

3.3 兼顾各层次各岗位人才 探索多元引进模式调查结果还显示,科研岗位被调查者的人数最多,占比约为全部被调查者的一半。其次是医疗岗位,人数也接近四成。此外,在各个岗位类别中,获得支持上的平均得分最高也是科研岗位人员,远超其他岗位人员。由此可见,上海交通大学医学院更加重视医教研主系列的发展,尤其在科研水平上的发展。

然而一家医疗机构的岗位类别不仅仅只有医疗、教学、科研主系列,还有一些辅系列,如医技、药技、护理等。在人才引进上,偏重于加大力度吸引高精尖人才,本是无可厚非。但是也不能完全过度的“厚此薄彼”,应该要有梯度人才的理念,既要关注高精尖人才,也要注重实际操作的基础性人才,以学科群带动整体学科人才的引进和发展。在纵向和横向上,都要全面兼顾。在纵向上,人才队伍建设注重“四梁八柱”型高端人才的同时,也不能忽略“千砖万瓦”类的多层次人才。在引进的形式上,也可以采取团队引进的形式,兼顾团队负责人、团队骨干以及团队中青年成员。在横向上,医疗机构人员配置包括不同岗位的辅系列。例如,在肿瘤放射治疗中,物理师则是一个非常重要的角色。针对医疗机构中这些紧缺的医学技术人才,同样也需要加大力度,多元引进。类似这样的岗位同样在医疗机构起着举足轻重的作用,医院的发展同样需要不同岗位的人才发挥着各自重要的作用。因此,在引进人才方面则可以更加全面,唯才是用,不局限于主系列岗位。

3.4 提升收入保障 加强团队整体建设年收入方面,年收入范围分别在5万~15万元、15万~30万元、30万~50万元以及50万元以上的被调查者获得支持的平均得分分别为1.18分、2.41分、2.48分、2.82分。随着收入的升高,被调查者获得的支持也就越多。另外,数据分析得出年收入水平也是帮助团队建设的影响因素(P<0.01)。在已获得团队建设支持的被调查者中,年收入范围在30万~50万元的人数是5万~15万元的14.545倍;年收入范围在50万元以上的人数更是5万~15万元的46.667倍。

收入作为最直接的待遇,是引进人才最为关心的问题之一。然而引进人才的待遇差异很少体现在最直观的工资上,更多地体现在科研经费和住房问题上[8]。建立以科研经费、住房为核心的薪酬体系,对引进人才的各种待遇和科研支持,既是各高校医学院吸引人才的重要资源,也是对人才不断发展的激励。而对于特别优秀的引进团队或者个人,可以开通绿色通道,制定个性化待遇,包括收入、科研启动经费、个人津贴、医疗健康保险等,做好更全面、细致的薪酬计划。以人才为基础的资助方式需要根据引进人才所在的学科不同,在资助方式和配套科研经费方面进行灵活调整。比如,一些引进领域为大学科群,则以团队而非个人为资助对象;而一些需要大型实验设备的学科需要更高的配套科研经费。

从引进人才的收入高低看,通常来说引进人才的收入越高,代表着其职务或职称越高。这类引进人才往往可以理解为一个团队带头人或者说有能力成为一个团队的领导者。因此,其有着完善团队建设或者组建团队的需求。这时用人单位就应该有战略眼光,尽量满足这类引进人才的需求,给予其发展团队更大的支持,甚至协助其团队中每一位年轻成员的人才培养。这不仅有利于引进人才与其团队成员的个人发展,更有利于未来单位的整体发展。