李斯特《A大调第二钢琴协奏曲》艺术剖析

●董 霞

(上海音乐学院,上海,200031)

浪漫主义反叛一切理性主义,自由是作曲家们创作的第一要义,自传性和抒情性逐渐明显,也影响着协奏曲体裁的发展,古典协奏曲的三乐章基本结构的范式得以创新,例如门德尔松取消了双呈示部,并要求各乐章之间连续演奏,李斯特进一步将其发展成为单乐章的协奏曲等。由于大批演奏家参与创作,使得协奏曲中的独奏乐器进一步加强,不仅在华彩段中,而是贯穿全曲。李斯特、勃拉姆斯等作曲家继承和发展了贝多芬协奏曲的特点,使协奏曲具有交响曲般的磅礴气势和深刻的思想性与形象性,这些重要特征均显示了浪漫主义作曲家所着意追求的艺术境界。

浪漫主义时期钢琴协奏曲的三重属性分别为:交响性构思、形象性意涵和普遍性华彩。钢琴协奏曲在古典主义发展成熟之后,也受到了浪漫主义情感美学和标题原则的影响,呈现出了更多元化的艺术魅力。钢琴协奏曲经过浪漫主义的发展,乐队规模逐渐扩大,协奏曲中乐队的表现力大幅提升,与独奏乐器平分秋色,得以体现交响性构思。标题性是浪漫主义的普遍特征,即便是无标题音乐,也会有标题性或形象性构思的例证,在本文剖析的《A大调第二钢琴协奏曲》中也有具体例证。在古典主义时期,钢琴协奏曲的华彩大部分都是独立的,去掉华彩不影响作品结构,但浪漫主义时期的钢琴协奏曲,尤其是李斯特的作品中,华彩成为了整部作品中不可缺失的部分,并且由于李斯特笔下独奏乐器的炫技性倾向,使得华彩融化在作品的各个部分。

李斯特作为浪漫主义时期代表性的作曲家之一,协奏曲创作是他最具革新性的体裁之一。李斯特一生中仅出版了三部协奏曲,分别是1857年的《降E大调第一钢琴协奏曲》、1861年的《A大调第二钢琴协奏曲》和1865年的《死之舞》,除此之外部分钢琴协奏曲与钢琴和管弦乐队作品都尚未出版,已出版的三部协奏曲是李斯特深思熟虑之作,均修改数次得以最终成型(见表1)。

表1

在《第一钢琴协奏曲》的深思熟虑之后,1839年开始着手的《第二钢琴协奏曲》更显示出了李斯特在协奏曲领域的游刃有余,这部作品是献给李斯特的弟子布隆沙特(Hans Von Bronsart,1830-1913)的,1857年1月7日在魏玛宫廷剧院,由李斯特指挥首演,布隆沙特演奏钢琴。李斯特1848年迁居魏玛,开始了他成熟时期的创作,而《第二钢琴协奏曲》正逢李斯特创作的转折点,是极富意义的。如果说第一首钢琴协奏曲是华丽而辉煌的,那么第二首钢琴协奏曲便是激进革新、充满诗意与狂想的,与前期的炫技风格和晚期的崇高风格都有区别,是极具李斯特个性特征的作品,因此激发了笔者的兴趣,便以此为契机探究《A大调第二钢琴协奏曲》中的多重魅力。

一、交响性构思

交响性指的是一部音乐作品中具有一定规模的管弦乐队,音响丰富、色彩绚丽,并且具有一定的套曲结构思维。对于李斯特来说,交响诗的结构原则影响了他钢琴协奏曲的创作,两部协奏曲都是单乐章作品,但多乐章原则、主题戏剧性构思、乐器间协同一致的关系造就了他在钢琴协奏曲中融合了交响曲的体裁特性。《降E大调第一钢琴协奏曲》运用了以奏鸣曲式为主,结合奏鸣曲式原则、套曲原则的混合曲式结构,是李斯特单乐章管弦乐的初步探索和单乐章交响性构思的成熟显现。

(一)奏鸣曲式统领结构

为了更好地统一全曲,李斯特使用以奏鸣曲式为主,结合五乐章套曲原则与广泛变奏原则的混合曲式(见表2)。

表2

由表2 可清晰见其复杂结构,从奏鸣曲式结构上看,这部作品包含众多主题,属特殊奏鸣曲式类型,包含两个主部、两个副部,性格相互对比,主部性格刚毅但速度缓慢,副部带有谐谑性质,情绪欢快热烈,主副部均带有各自的变奏或变奏展开,这样变奏普遍化的现象也显示了李斯特为其后副部的主题变形做铺垫。而庞杂的呈示部之后,中部和再现部规模逐渐紧缩,再现部时省略主部与副部的第二主题,其中再现副部第一主题时采用主题变形,将原本叹息式的副部主题变成威武雄壮的进行曲。主题变形是李斯特交响诗创作的主要技术手段,也运用在他的协奏曲创作中,相比前一部钢琴协奏曲,《A大调第二钢琴协奏曲》中主题变形的运用更为灵活成熟,除改变性格之外,管弦乐也从木管独奏变为全乐齐奏,节拍由谐谑性的3/4拍变为进行曲性质的4/4拍,速度加快,力度变强。

(二)套曲原则强化交响性

李斯特的两部钢琴协奏曲创造性地采用了单乐章结构。为了加强交响性构思,李斯特在作品中包含了一个多乐章套曲原则,使其成为一部“微型交响曲”。《A大调第二钢琴协奏曲》尤为复杂,甚至可以说他大部分交响诗的套曲结构也远不及此。这部作品融入了五乐章的套曲结构,以速度变化为划分标志,其中呈示部中的主部第一主题相当于套曲的第一乐章慢板,副部第一主题相当于套曲第二乐章快板,第三乐章较为特殊,按照惯性思维判断是从中部的引子部分第213小节开始,但实际上速度的转变已从呈示部结尾,副部第二主题的展开部分第207小节开始,因此从第207小节开始相当于交响套曲的第三乐章快板乐章。中部中展开主部第二主题、副部第一主题和副部第二主题的部分相当于套曲的第四乐章谐谑曲乐章,再现部相当于套曲的第五乐章终曲乐章(见表3)。

表3.套曲结构标记

李斯特用奏鸣曲式为主体结合套曲原则的形式,将协奏曲原本三乐章的结构原则转变为五乐章的结构原则,削弱其协奏曲体裁特性而增强交响曲体裁特性。

“由于交响曲更强调主、副部主题间音乐形象的对比与矛盾的发展解决等意味深邃、体现着哲学辩证法的内容(而协奏曲则更强调独奏与乐队间影响的对比与平衡)。”[1](P59)主部呈下行叹息式进行,慢板的速度使其具有疑问、彷徨之感。突发性、谐谑性的副部主题与其形成强烈的戏剧性对比,两个主题在展开部分裂、发展,终在再现部趋于统一,一系列的特征均符合交响性思维的基本条件。

(三)“个体”与“群体”的制衡关系

协奏曲体裁属性中,“展现独奏乐器的特殊性能”是使其与其他管弦乐体裁相互区分的重要特性。约瑟夫·科尔曼就在《协奏曲谈话》中指出了独奏与乐队的角色化问题,例如“独奏与乐队设定适于自身角色的功能”[2](P22),在互应关系中会“促使独奏乐器具备‘角色意识’并与对方建立联系的动力”[2](P44),或是“角色可以在时间过程中发生改变”[2](P52)。上述是科尔曼对18世纪及其后协奏曲发展中独奏与乐队的角色问题概括,例如海顿、莫扎特、柴可夫斯基的诸多作品中,独奏乐器很少得到完全的自由化写作,相对于管弦乐队来说稍显逊色,“个体”是弱于“群体”的。而贝多芬最重要的贡献就是在奏鸣-交响套曲的结构形成与发展创新上,他的钢琴协奏曲中钢琴与乐队的关系不再具有主次关系,而是具有不同的特性和结构功能,相互之间形成了既对比并置,又彼此关联的辩证关系,钢琴逐渐与管弦乐队处于平等地位,贝多芬对钢琴协奏曲的全新把控为交响性协奏曲创作奠定了基础,影响了李斯特、勃拉姆斯等作曲家。

李斯特在《A大调第二钢琴协奏曲》中也熟练把握了钢琴与乐队的平等关系,“个体”与“群体”相互制衡,以主部第一主题为例,乐曲开门见山地由木管组承担了叹息式主题,而钢琴直到第13小节变奏一时进入伴奏,承担填充和声的角色,木管乐器仍牢牢把握主题。为平衡角色,主部第二主题便由钢琴声部主导,管弦乐居于次要地位,这一主题在钢琴低音区的强力演奏下,显得性格刚毅有力,再加之以管弦乐烘托,使得主题角色更加丰满。

李斯特也将同样的做法运用于副部主题,但顺序相反,副部第一主题由钢琴主奏,第二主题由乐队主奏,刻画不同形象。这样的做法堪称是协奏曲创作中的奇迹,既没有过分强调乐队忽略了钢琴的重要性,也并没有让钢琴淹没在宏大的音流之中,这种游刃有余的角色转换手法也显示了李斯特出色的管弦乐表达能力。

二、形象性意涵

正是由于浪漫主义自传性和抒情性逐渐明显,作曲家们纷纷倾心于标题音乐,创作手段也随着标题性的多元化逐渐新颖。主观体验的表现和内心世界的刻画、个性解放并崇尚自由等因素导致浪漫主义音乐表现力大大加强,从而使得原有的体裁更具有新颖性,也出现了大量新体裁,这样开放性的创作环境,给作曲家带来了无限的自由,李斯特便是其中一位。

李斯特1840年在巴黎认识了瓦格纳,两人在创作构思上一拍即合、相互影响,共同崇尚作品的“诗意性”。1848年定居魏玛之后,开始了他创作的鼎盛时期,创造了浪漫主义最具影响力的体裁——交响诗。有音乐学家曾评价道:“纵览19世纪作曲家的协奏曲的创作,李斯特似乎是唯一的一位用炫技性、交响性和形象性三种协奏曲风格创作作品的作曲家。”[3](P154-155)

作为标题音乐的忠实推崇者,三首协奏曲的创作体现出了李斯特协奏曲创作的一个重要观念:他希望将综合艺术融入自己的创作,并且执着求新、求异。这一点,在协奏曲的创作中形成了一个十分有特点的形式结构,这种新的整合型结构的创建,为协奏曲体裁发展贡献了一个新的重要的形式类型。《第二钢琴协奏曲》虽无明确标题,但通过分析令笔者感受作曲家似乎在作品中刻画了一位“英雄形象”,作品反映的是这位英雄人物的伟大崇高、深厚真挚的性格特征,如排山倒海之势与多舛而无情的命运斗争,最终得到了胜利的讴歌。

通过分析,笔者认为整部作品意指英雄在千锤百炼中成长,木管轻柔吹出主部第一主题,这个主题由下行级进音型构成,速度缓慢更加深了忧郁情调,随着音调下行的逐渐深入,旋律从第4小节开始直接由级进变为跳进下行,似乎是内心的忧虑猛然下落,烘托了英雄内心的疑虑与彷徨(见谱例1)。

谱例1:

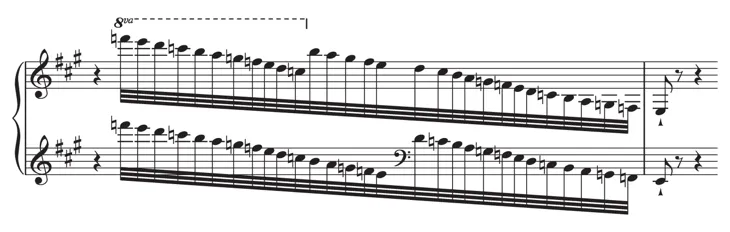

其后钢琴在低音区变奏,中间填充了音区跨度很大的和弦连接,主题性格不稳定。从调性上看,变奏展开之前调性稳定在A大调上,从第29小节的变奏展开开始,调性多次游移,从升f小调转到f小调、e小调、升d小调、d小调,调性呈下行级进状态,加深了主人公内心的焦虑不安(见谱例2)。

谱例2:

压抑悲伤的第一主题立马在第73小节发展成了低沉、刚毅、有力的主题,这是对英雄正面性格的刻画,李斯特大刀阔斧地以级进上行的动机作为主要发展对象,拓展出整个主部第二主题,与缓慢、主张级进下行的第一主题形成对比,像是浮士德式的内心挣扎(见谱例3)。

谱例3:

正如贝克特所说李斯特的副部是最富有浪漫色彩的,这样谐谑性的副部主题更加丰富了一位亦正亦邪的英雄形象。与此形象相互呼应的还有插部,插部主题在整部作品中处于中心地位,副部主题集中在钢琴声部,但钢琴却承担了四个声部的处理,这个段落相当自由,胜似钢琴华彩段,也是巩固了英雄追求自由、不受拘束的形象。一百多小节的展开部将几个主题分解、碰撞,代表了英雄的艰苦斗争场面。该段落具有极强的爆发力和宣泄性,激动、抗争充斥着整个展开部,似乎是英雄在努力改变宿命的安排。最终,再现部的主题经过主题变形的处理,变成了威风凛凛的进行曲,有欢呼、威武、情绪性的内涵,英勇地奏响凯旋之歌。尾声将主副部主题的音型糅合在一起,运用李斯特钢琴的主要技巧难点——八度远距离大跳,在欢快、凯旋的音调中结束,象征着英雄的最终胜利。实际上,在李斯特许多作品中,最后主题大都主题变形为英雄性的进行曲,这也是李斯特在音乐旋律中表达自己内心最真实,也是最炙热的情绪,李斯特选择具有辉煌色彩的A大调也是象征着他内心的英雄性刻画,也成为了他中期作品的典型特征。

三、普遍性华彩

“在独奏即将进入华彩段之前,古典作曲家习惯于让乐队以延长的主六四和弦向独奏发出‘邀请’,并在华彩段正式开始后‘屏息观赏’。独奏的华彩也有常规,常有引入、展示、导出三个环节……”[4](P88),这是古典作曲家常用的华彩范式,浪漫主义作曲家从不按惯例出牌,例如门德尔松直接取消华彩段或是将华彩段置于引子部分,而李斯特的创新之处便是将华彩段普遍化处理和给予华彩段结构性内涵,也是他协奏曲三重属性之一。同时,李斯特在浪漫主义的社会身份是一位炫技性大师,其次才是一个常受冷遇的作曲家,“钢琴作品的炫技性是李斯特的一个招牌,尽管他本人也反对空洞无物的华丽技巧,但从不避讳自己钢琴作品中的炫技性,他认为此举是要赋予钢琴以‘乐队般的表现力’”[5](P63)。

(一)显性华彩

李斯特在谱面上明确标记华彩段的部分称为显性华彩,作品中出现不多,且置于主要主题中,其一是在主部第一主题结束之后,第二主题陈述之前的第65-72小节(见谱例4)。

谱例4:

这个段落是钢琴独奏华彩段,在近60小节的变奏及变奏展开后,这个段落再现了主部第二主题,力度逐渐加强,主题表达更为坚定有力,调性上也回归降A大小调交替,并转调至d小调直至结束,为主部第二主题做充足准备。

其二在套曲结构第三乐章开始之处,也就是展开部的引入部分,第207小节的钢琴独奏华彩段,与第一例不同,6小节的段落没有呈示或再现主题,由钢琴演奏分解和弦及琶音。但这个段落在结构功能上更为重要,虽标明华彩段,但速度并非是适合炫技的快板,而是行板,速度的转变使得这6小节的华彩成为了第二乐章与第三乐章的分界点,与实际的曲式结构分界并不吻合,华彩段起到了至关重要的作用。

(二)隐性华彩

将华彩段融入到作品的句子中是李斯特隐性华彩的重要显现。

其一是主部第一主题的变奏展开部分,管弦乐把握着主旋律,而钢琴声部采取了炫技式的连续跑动,甚至在第64小节开始,无时值控制的级进下行和弦连接更像是乐曲本该有所标记的炫技性华彩。同样的例子还有第222小节,展开部中导入部分结束时,音型较之有所不同,都采用琶音式的和弦连接,并赋予其转调价值,为等音转调做出铺垫。

其二是最长的华彩段处于插部结束之时,这个段落具有相当强的即兴性质,首先在bD大调上呈现和弦颤音,其次在E大调上演奏分解和弦,最后回归bD大调演奏单音下行级进,此华彩段处于全曲中心处,可见其重要性。

其三是结构意义上的华彩,处于传统协奏曲彩段的位置,但特殊在于李斯特并未对其标明“cadenza”,这部分在乐曲再现部与尾声之间的衔接处,这个段落并没有过分的炫技,速度缓慢,力度很弱,使得高低音区的和弦连接更像是钢琴独奏的连接段,虽然华彩段所在位置与传统相符,但实际上削弱了单纯炫技的含义,更添作曲家对其赋予的结构思维。

其四是融入在尾声中的华彩,第529-536小节连续出现四次刮奏,管弦乐演奏进行曲式的节奏型穿插在其中形成对比,烘托戏剧性高潮(见谱例5)。

谱例5:

“在音乐作品中,华彩乐段随时可能成为重要的手段来推动音乐的发展。它的规模根据不同的要求和音乐结构,可长可短,这一点上都反映出了浪漫主义作曲家对于华彩乐段做出的探索和革新。”[6](P56)通过上述分析可见,李斯特作为炫技大师,自然不放过协奏曲中的炫技性渗透。但与浪漫主义诸多放弃华彩段的作曲家不同的是,李斯特的华彩段成为他主要把握的方面,除了与传统协奏曲华彩段出现位置一致的部分之外,华彩段呈现出普遍化的现象,在他的作品中,华彩不再只是单纯为了炫技,为了满足作曲家的情感表达和音乐发展,可以出现在任意部分,并被赋予结构意义,成为推动音乐发展的重要手段,这是李斯特对于钢琴协奏曲体裁特征的新诠释。

四、结语

综上所述,钢琴协奏曲在浪漫主义时期有了新发展新特色,可概括为交响性、形象性和普遍性华彩,而李斯特似乎是唯一一位将这三重属性运用到极致的作曲家,在《A大调第二钢琴协奏曲》中有着极其出色的体现。首先,在协奏曲中置入交响诗、交响曲的体裁内涵,将钢琴与乐队的制衡关系更加深化,显示了李斯特出色的管弦乐表达能力。其次,他在无标题音乐中置入英雄性的形象构思,在音乐旋律中表达自己内心最真实、最炙热的情绪。最后,将炫技性的华彩段普遍且自由地置入到协奏曲创作中,独奏乐器的华彩不再局限在某一部分,而是贯穿整部作品,打破了古典钢琴协奏曲的写作范式,形成全新的浪漫主义协奏曲风格。

钢琴协奏曲体裁内涵得到了前所未有的提升,李斯特提出了一种“新”的协奏曲有效表达方式,也是其与勃拉姆斯节制、艰涩风格的钢琴协奏曲相互区分。他的《A大调第二钢琴协奏曲》融合了历史语境、个人风格,是他勇于创新和博大智慧的结晶,它将李斯特从一位“炫技性大师”的形象中解脱出来,成为一个综合多重属性的结构大师,具有划时代的意义,引领浪漫主义中晚期协奏曲的创作走向。