泉州南音(絃管)与唐代乐舞关系初探

●郑长铃 陈丹曦

(中国艺术研究院,北京,100012)

一、问题的提出与项目的确立

泉州南音,简称“南音”,古称“絃管”,亦称“南管”“南乐”等,流传于中国闽南、台、港、澳地区,以及马来西亚、新加坡、菲律宾等国家的闽南人聚居地,是传承至今最古老的乐种之一。2009年,南音被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》,成为人类共享的文化遗产。本文讨论多涉及历史,故行文中主要以“絃管”称。

关于絃管(泉州南音)的历史,目前学界认同其是脱胎于隋唐时期的宫廷音乐,后随着中原人口的东移南迁,从中原腹地一路流播、扎根并传承于上述地区的。这一点并不是学者们凭空想象而来的,而是基于中国文化中心转移的观点。早在明清之际,思想家王夫之就曾在《思问录·外篇》中提到:“吴、楚、闽、越,汉以前夷也,而今为文教之薮。齐、晋、燕、赵,唐、隋以前之中夏也,而今之椎钝駤戾者,十九而抱禽心矣。”[1](P96)上古至西晋末年,无论是经济中心还是文化中心,均在黄河中下游地区;到了两宋年间,经济中心和文化中心相继转移至东南沿海地区。以陈正祥为代表的文化地理学者认为,永嘉之乱、安史之乱和靖康之难,是推动人口和文化中心从西北向东南迁移三次大波澜的重要原因。[2](P3-5)

与此同时,以吕锤宽教授为代表的学者,通过对絃管的音乐本体研究,认为“现存汉族诸乐种所使用的乐器,历史最古老且最早期之原型者,唯见于南管文化圈,其中琵琶、二弦、洞箫以及拍,都为唐代的原型或演奏方式。”[3](P23)并在此基础上,提出了“南管音乐,当属纯音乐型态或清乐大曲的遗绪。”[4](P45-54)的观点。除现存泉州南音外,新疆维吾尔木卡姆和西安鼓乐也被认为是唐大曲在当下的活态遗绪,分别是唐大曲中“歌”“舞”“乐”的遗存,这种说法在学界有一定的认可度。早在1980年,李石根先生就在杨荫浏先生《中国古代音乐史稿》基础上,结合自己多年的研究,对西安鼓乐和唐大曲的关系进行了分析;[5](P35-44)周吉先生也曾在《龟兹遗韵——论当代库车地区维吾尔族传统音乐与龟兹乐的传承关系》一书中,讨论过新疆维吾尔木卡姆与龟兹乐舞、唐大曲之间的关系。[6]

基于对以上研究的认同,课题组进一步认为,通过研究作为唐代乐舞遗存的絃管,不仅可以对其历史传播中的问题进行探讨,在一定程度上也可以为当代絃管的传承传播问题提供一定的借鉴。2019年下半年,《唐代乐舞遗存与当代南音传承传播研究》经福建省哲学社会科学规划办立项,并于2020年初公示①。

二、立项前的准备与实践

早在本课题立项前的准备阶段,课题组成员就已经将目光投向相关的文化事象,并做出了一些思考和实践。

一方面,2016年-2019年,中国艺术研究院连续主办四届“一带一路”文化艺术交流合作国际学术研讨会(以下简称“‘一带一路’研讨会”)。笔者作为该研讨会的策划者之一,在每届研讨会期间均策划了专题展览和专题展演。值得一提的是,在2017年“一带一路”研讨会期间,邀请了南音、西安鼓乐、楚州十番锣鼓、苏州评弹、敦煌曲子戏等非物质文化遗产传承人参加展演;在乔建中、萧梅、高德祥、高金荣等教授的指导下,将本课题组的“设想”于这次展演中进行了初次尝试。继而,在2019年“一带一路”研讨会上,我们策划了专题展演“琉特(Lute)连着我们的心”,以不同形态的琉特类乐器为线索,将这条文化传播线路区域内的音乐艺术进行串联,涵盖了南音、西安鼓乐、新疆维吾尔木卡姆、苏州评弹、阿肯弹唱、云南三弦、印度塔布拉鼓与西塔琴等非物质文化遗产项目。琉特类乐器经丝绸之路从西域传至中原,再由这条文化线路从中原继续向东南沿海乃至更远的地区传播,并在不断地改良与发展中,逐渐形成了今天庞大的“琉特家族”。实践的同时,课题组也在思考文化的传播、传承,以及在这一过程中的互动和为了适应周围环境而发生的“再创造”。[7](P12-17)

另一方面,课题组在田野中不断搜集相关“线索”。如2016年首届“一带一路”研讨会期间,课题组成员高德祥教授在会后“无意间”发现,在闽南部分地区洪氏家族“丁号”——“燉煌衍派”中,“燉”字的使用略不同于今天的用法。闽南地区的“丁号”,或为“衍派”、或为“传芳”,蕴含着闽南氏族迁移的历史事实,而其中某些字的特殊写法,则隐藏着一些鲜为人知的信息。高教授回到敦煌后,查阅、对比了大量的资料和元典,认为“燉煌”包括时间和空间两个层面的信息,并提出“南音与敦煌在唐代时期流行的讲唱文学有一定关联”的推论②。2018年12月,课题组前往泉州石狮琼林和南安杏埔两处洪氏宗祠,再次对相关事象进行考察。除了“燉煌衍派”字样外,在杏埔的洪氏宗祠中,还悬挂有“武荣正堂”的匾额。[8](P123-129)武荣即今南安市丰州镇,根据民国版《南安县志》记载:

“武德五年析南安县置丰州县为州治,贞观九年省丰州入泉州,嗣圣间析置武荣州县仍为州治,久视元年于南安县十五里置武荣州即今泉州府治,景云二年以武荣州为泉州仍今泉州府治南安属焉,开元六年析南安东南地置晋江县又析西南地置大同场析西北地置桃源场析西二乡置小溪场。”[9](P8)

南安在梁、陈时期称“南安郡地”,隋代称“南安县地”,唐代称“丰州”或“武荣州”,从五代至清的一千年里,一直都被称作“南安县”。所以,“武荣”同样具有时间与空间双层含意。这些田野中获取到的线索,为课题组的研究带来了“灵感”,也为后来的立项奠定了基础。

所以,这条从西北向东南文化大迁移的“路上”,一定会有“一条”类似于“丝绸之路”的路线。③课题组借鉴“文化线路”的概念,将此路线称为“长安(敦煌)—刺桐(泉州)文化线路”[10]。

我们认为,“长安(敦煌)—刺桐(泉州)文化线路”既具有时间和空间层面上的概念,同时还存在着“文化线路”中不同文化之间相互影响的动态关系。这条文化线路的两端分别是长安(今西安)和刺桐城(今泉州),它们是陆上丝绸之路和海上丝绸之路的起点。长安及其周边的核心区域作为汉唐时期的国都、政治中心,尤其是到了隋唐时期,更是成为了国际化大都市。但今天,除了通过一些历史遗迹和考古发现外,很难直观感受到当年的辉煌。而恰巧丝绸之路重镇上的敦煌石窟,却以石窟壁画艺术等形式,相对完整地再现了当时的繁华景象。因此,课题组在一定程度上采用了“敦煌看长安”的视角。刺桐城(今泉州)是宋元时期海上丝绸之路的东方第一大港,这种繁华早在唐代便已有端倪。张循之在《送泉州李使君之任》中就写过“云山百越路,市井十洲人”的诗句。2021年7月,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”被列入《世界遗产名录》,更是说明泉州曾经有关海丝贸易的辉煌得到了世界范围的认可。同时,泉州也是国内列入各级非遗名录项目最多的城市之一,目前有“南音”、“妈祖信俗”、“中国传统木结构营造技艺”、“中国剪纸”、“水密隔舱福船制作技艺”和“福建木偶戏后继人才培养计划”等多项联合国教科文组织名录(册)项目。

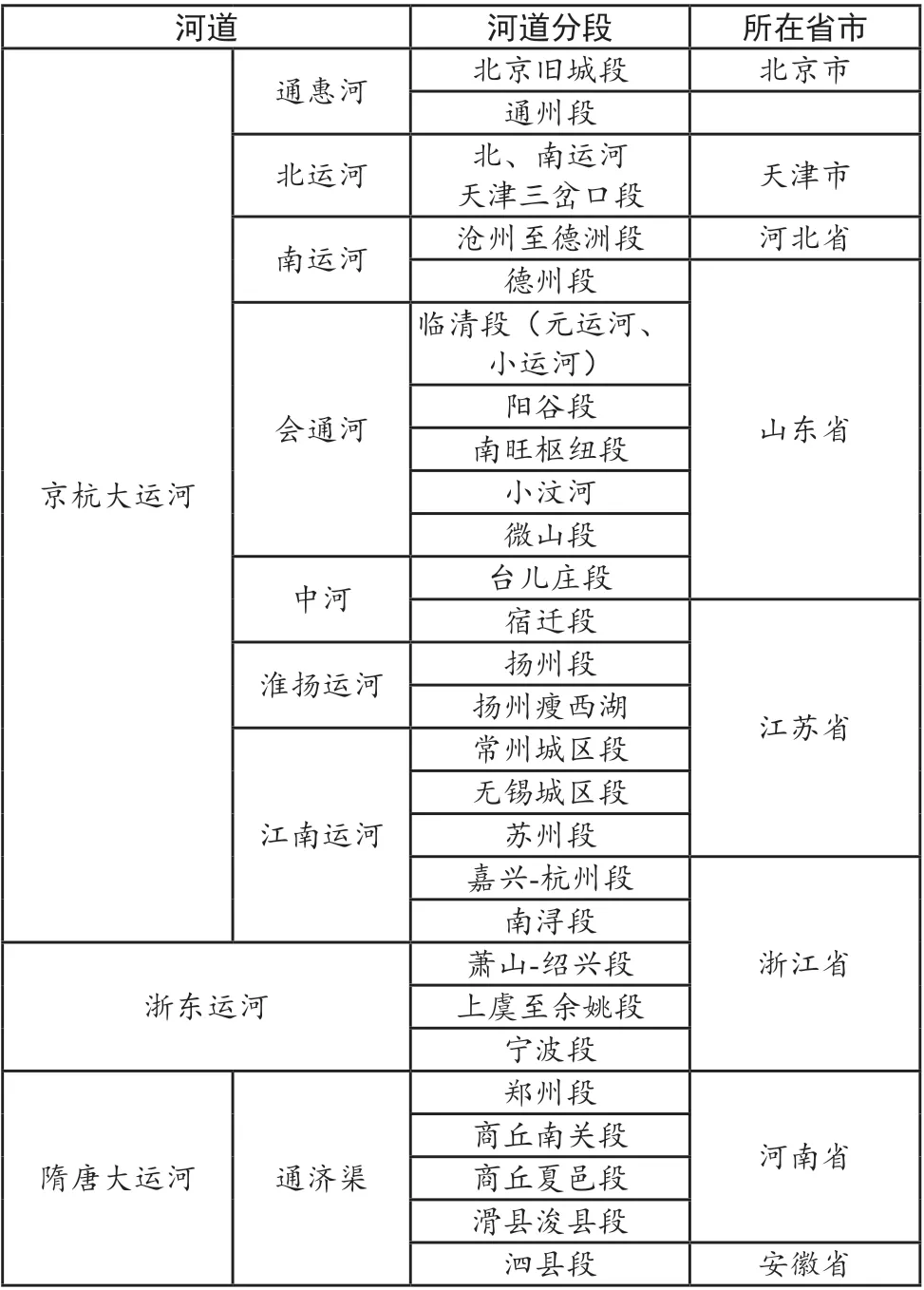

这条文化线路的“贯通”或许离不开大运河的开凿。从公元前495年吴王夫差开凿邗沟,到隋代对其进一步加深拓宽,最终形成西达长安、北至涿郡、南到余杭的大运河。大运河的贯通,不但极大程度地促进了漕运,成为贯穿南北的经济大动脉,使民生得到了改善;同时,也在一定范围内促进了人口的流动,更使得陆上丝绸之路与海上丝绸之路连成一个整体成为了现实。而作为文化主体的人,在大的历史浪潮中,在大规模迁移的背景下,携带着、体现着相关群体生产生活中的文化表现形式,也随之从西北向东南迁移,从而出现了“乐随人走”的历史恢弘。因此可以说,人的流动带动了文化的流动,抑或是“人的文化”的流动,从某种意义上说推动了历史的“流动”。这些人在时间和空间的迁移中,为了适应周遭不断变化的环境,其生产方式、生活方式乃至于其价值观、价值体系也在这个过程中被不断地“再创造”,从而促成了今天中华文化多元一体的格局。今天,我们倡导培“根”铸“魂”,关注中华优秀传统文化的代代相承,对这样一条文化线路的考察,正是从文化艺术的角度,对中华优秀传统文化之“根”与“脉”、“魂”与“魄”的延续进行研究。

三、立项后开展的工作

基于“敦煌看长安”的研究视角和大运河在本研究中的重要性,课题组在西安和泉州两个田野点的基础上,又增加了敦煌和淮安作为田野考察的对象。尤其是淮安,课题组认为其是唐代乐舞向东南地区传播过程中一个重要的节点城市。

2019年,课题组先后赴淮安和西安进行田野考察。关于西安鼓乐与唐大曲、南音的关系,目前学界已有较为权威的说法,并有较高的认同度,故不在此做过多论述;以下仅重点论述淮安的考察情况。

淮安位于大运河和淮河的交汇处,在民国时期黄河改道之前,是黄、淮、运三条大河之交汇。水利的枢纽,使淮安在明清时期成为了“五大中心”④于一身的重镇,并先后设立了府(淮安府署)、漕(漕运总督)、运(河道总督)、盐(盐政)、榷(榷关)等重要机构,一度成为江淮地区的行政中心。随着漕运与盐运的发展,经济的繁荣促进了淮安人口的流动。富商云集也在一定程度上滋养了该地区丰富的文化表现形式,楚州十番锣鼓的前身——堂班,便由此酝酿生成。关于楚州十番锣鼓的历史起源,《第二批国家级非物质文化遗产名录简介》中这样写道:

“清道光年间,楚州民间词曲家孙育卿将乾隆十六年(1751)清高宗首次南巡时随行乐团演奏的昆曲音乐整理成册,加上带有地方风俗特点的唱词及独特的打击乐,形成雅俗共赏的民间音乐楚州十番锣鼓(武昆)。”[11](P649)

课题组认为,这样的文化表现形式也许可能形成于某一次皇帝南巡时的随行演出,但就文化的流播与衍生规律来看,绝非如此简单,应受到多种因素的影响。正如谢建平研究员所言,“它(楚州十番锣鼓)的出现绝不是一个偶然现象,而是特定历史条件下经济与文化在发展过程中交相作用的产物。”[12](P133)所以,该文化表现形式中的每一个文化元素都应与当地的文化底蕴密不可分,与运河的开凿和贯通有着重要的联系。课题组甚至推测,历史上的“楚州十番锣鼓”与唐大曲的南传可能有着某种特殊关联,抑或是这种文化表现形式从西北向东南传播路途中的“过渡形态”。1959年,时淮安县(今淮安市淮安区)发现了宋代的杨公佐墓,除精美的随葬品外,还出土有两幅《乐人图》壁画。据当时的考古报告:

“东壁……共有四个女乐人,自南而北,第一人吹筚篥,第二人弹三弦,第三人吹乐管(?),第四人执如意。……西壁壁画与东壁同大,共有五个乐人,自南而北,第一人……不执乐器……可能是乐队的领队。第二人执拍板,第三人执琵琶,第四人执长笛,第五人执笙。”[13](P43-52)

这样的乐队组合,与昔日唐代乐舞和今天南音(絃管)的乐队组合都极为相似,也许是巧合,也许是确有联系,就目前所能掌握的史料而言,还无法下定论;可以肯定的是,宋代时期,淮安一带就已经有这样的文化表现形式了。课题组成员郭鸿梅为此在其硕士毕业推介会《南音传播历史中的故事》中专门对此进行了介绍。[14]毋庸置疑,运河的开凿和贯通带来的不仅是交通的便利,更是促进了文化的传播、交流、繁荣。隋唐以来,颇多的文人也曾留下与此相关的墨迹,如白居易的《长相思·汴水流》中就有写道:“汴水⑤流,泗水流,流到瓜州古渡头。吴山点点愁。”因此,课题组做出一个假设——淮安一带是唐乐舞从西北向东南传播路上的一个重要的过渡地带,甚至可以说是“中转站”。

四、问题与思考

课题组之所以提出这样的假设,是因为在淮安周边的青阳镇(今江苏省泗洪县青阳街道)田野考察期间,发现了一些与南音相关的“蛛丝马迹”。青阳镇,汴河上重要的枢纽,隋代在此设立关津,北宋时称此地为青阳镇,曾一度成为泗洪县治所在地。据清光绪版《泗虹合志》载:

“青阳,古国名少昊,青阳氏封支子于此。宋欧阳修有辛亥⑥次于青阳镇诗注其事。金定兴五年⑦,泗州防御使纳合六哥据邳州,结李全为助,总帅牙吾塔遗兵破留兵戍守青阳寨,其地雄跨汴河,商贾云集,为泗首镇。今经兵焚后,与昔迥异,乾隆间议迁州治于此。”[15]

欧阳修于宋景祐二年撰写的《先春亭记》中有提到“泗,四达之州也。”一定程度上也说明了此地作为几大水系的枢纽,交通便利,通达四方。

而远在东南一隅的泉州晋江,也有一个名为“青阳”的地方(今福建省晋江市青阳街道),曾是名镇之一,是絃管重要的历史与当下的流播区。在南音的滚门中,有一支“曲牌家族”名为[北青阳]……不知这些是巧合,还是当时的人们在继续南下的路上,为了留有江淮一带的某些记忆而“捎带”为之,还是这些曲牌本就吸收自当时青阳“码头”的民间曲唱;甚至于以旧居地为新迁地为名,将原住的青阳安在了新迁地,不仅“晋人南迁,沿江而居”为“晋江”,再迁之地青阳也留名于此;如同闽南的东石与台湾的东石,在我国移民史、地名史上,此类现象不胜枚举。这些尚未解答的疑惑,课题组将在未来的研究中通过田野考察和文献梳理来进一步论证解答。但有一点是目前学界普遍认可的,那就是在南音(絃管)中,那些带有“北”字的滚门或曲牌,与北方的音乐有着某种特殊的关系⑧。并且也有弦友⑨表示,这些滚门或曲牌,与苏北的民歌小调似乎有一丝微妙的相似之处。

所以,当我们回过头来思考唐代乐舞与南音的关联时,会发现:

隋唐时期的长安,作为国际化的大都市,吸引大量“外国人”侨居的同时,也促进了文化的交流与融合。丝绸之路的贯通与繁荣,使得西域的文化传入中原,并逐渐融入隋唐宫廷文化中,成为其重要的组成部分。无论是隋代的七部乐、九部乐,或唐代继承且发展的九部乐、十部乐(伎),都融入了来自西域的乐舞元素。后来,随着中原望族的南迁,这些宫廷或是贵族阶层的文化表现形式,又跟随人的迁移而一路流播,并在流播的路上不断适应周遭环境,不断融入新元素的同时,也摒弃了某些不适应当时社会生活元素,乃至不断地被“再创造”。所以,这也就是我们今天看诸如絃管、西安鼓乐、新疆维吾尔木卡姆这些同为唐大曲在当下的遗绪时,觉得它们“既有些相似,又有些不相似”的原因(见图示)。

南音与西安鼓乐、新疆维吾尔木卡姆的关系示意图

自然地理环境和社会生产力的局限,限制了人们的大规模流动;但随着交通方式的改变,这样的限制有所减弱。较古代的陆运相比,水运可以为人们的大规模迁移提供可能。尤其是大运河的贯通,无疑为中原士族的南下提供了便利,更促进了相关文化表现形式的传播。然而,两点之间未必有且仅有一次或一条线相连接——这样的探讨无疑会增加研究的难度。由此,课题组在研究方法上引入了“文化线路”的概念。一方面,可以将这条文化传播的线路,以“建模”的形式将相关的“点”连成一条“线”,使其具象化,便于研究;另一方面,也透过“文化线路”内涵中体现着的不同文化间的互动关系,进一步说明文化的动态性,尤其是不同文化类型在历史中的互动关系。在这条“线路”中,大运河功不可没。今天,我们倡导“一带一路”建设的同时,也提出了国内、国际“双循环”的目标,大运河不但将“带”与“路”连接成为一个整体,在促进文化传播的同时,也促进了文化的“双循环”⑩。2014年6月,经扬州牵头,多省市共同努力,“中国大运河”入选《世界遗产名录》,其中包括27段河道和58处遗产点(见表格)。

中国大运河遗产河道分部情况表

通过梳理“中国大运河”遗产的相关事象,课题组发现作为世界文化遗产的“中国大运河”所囊括的点并非是大运河的全部。其中,隋唐运河中位于陕西省境内的广通渠(后更名永通渠)并未列入其中,笔者猜测,这也许是受到历史因素的影响,也可能与“申遗”工作中的某些因素有关。但广通渠无论是否成为世界遗产的组成部分,它都是大运河这个整体中的一处关键,不应该成为探讨大运河作为中华文化东移南迁大动脉的问题阻碍。因此,我们要明确一点:“申遗”是政府一项工作,是其遗产保护工作的抓手;我们在学术层面探讨相关问题时,不应该也不能因此受到局限。这种整体的观念,无论对于探讨作为唐代乐舞遗存的南音的历史传播问题,还是讨论当下南音传承传播的问题,都具有重要的借鉴意义。

注释:

①在本课题组成立之前,在台湾吕锤宽教授的促成下,我们开始敦煌、淮安等地的考察。2016年5月,在江苏省艺术研究院谢建平研究员和淮安市文化局分管副局长李倩教授的陪同下,笔者与吕锤宽老师,带着我的硕士研究生黄欣、阮蕾晔等第一次到淮安,开始长达数年的数次田野调查。同年7月,我们去了原为青阳镇的泗洪县,虽然匆匆走过,但印象深刻,收获很大。

②高德祥教授曾于2018年12月24日于泉州师范学院音乐与舞蹈学院三楼报告厅做了题为《刍议敦煌唐乐与泉州南音之关系》的讲座,讲座中曾提到过上述内容。

③之所以“一条”被加引号,是基于美国学者米华健的观点,他认为:狭义的丝绸之路,作为位于中国和罗马之间的东西方路线,还掩盖了另一个事实,即它不是一条“路”,而是将许多货仓连接起来的一系列路线。史学家们更倾向于把丝绸之路看作一个网络,而非一条路状的道路;像课本里常见的做法,只画几条传过亚欧大陆中心和印度洋的水平线来标示丝绸之路,会造成错误的印象。详参[美]米华健著;马睿译《丝绸之路》第8页,江苏南京译林出版社2017年版。

④五大中心,即漕运指挥管理中心、河道治理中心、漕船制造中心、漕粮转运中心和淮北盐集散地中心。详参陈涛《淮安漕运文化》,南京大学出版社2015年版。

⑤这里的汴水普遍被认为是隋代开凿的通济渠,唐宋时期人们习称汴渠或汴河,源于河南,经泗州入淮河。

⑥此处笔者存疑,认为应是“乙亥”,即宋仁宗景祐二年(公元1035年),时年欧阳修撰写《(泗州)先春亭记》。

⑦此处笔者存疑,认为应是“金兴定五年”,即公元1221年。

⑧关于南音中带“北”字的滚门或曲牌与北方音乐的关系,详参陈燕婷《古乐南音》第50-51页,北京文化艺术出版社2018年版。

⑨弦友,即南音文化圈中的参与者,包括奏唱南音的人和在馆阁(南音文化事象的空间)中参与南音文化事象的人。

⑩文化的“双循环”即“宫廷—民间—宫廷”和“西域—中原地区—东南沿海地区—海外”两种循环模式。详参郑长铃,陈宇峰,黄欣《“一带一路”文化艺术交流的双视角研究》,载《2017“一带一路”文化艺术交流合作国际学术研讨会论文集》第430-438页,北京文化艺术出版社2018年版。

——以夹江县“插花式”精准扶贫为例