依托生活情境 优化复习设计

陈丽 周文荣

摘要:在分析依托生活情境的复习课设计整体思路的基础上,以“溶液现象”复习课为例,分享了依托生活情境的复习课课堂实录与设计意图,从依托生活情境、融合学科知识,设计情境主线、优化学习环节,基于问题驱动、重构知识体系,注重实验探究、发展核心素养四个方面谈了依托生活情境的复习课设计的思考,给一线教师提供了可供仿效的课例和实践经验。

关键词:生活情境;溶液现象;问题驱动;学科观念;素养发展

文章编号:1008-0546(2021)11-0061-04中图分类号:G632.41文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.11.015

复习课既要给学生再一次学习的机会,又不能单一、机械地重复。教师如果不认真安排、精心设计,还会使学生陷入“题海训练”,缺乏针对性和系统性。如何让复习课变得生动有趣,摆脱乏味枯燥,如何激发学生学习的兴趣,在知识再现中得到能力和思维的提升,显得尤为重要,这是我们一线教师所要思考与探索的[1]。我国教育家陶行知先生指出:“生活即教育”,将生活中的真实情境贯穿课堂,以情境为线索帮助学生重建知识体系,由境生情,由情生知。依托生活情境,从学科教学走向学科育人,让学生体会学习的价值和意义,感知化学知识是有效、有用、有价值的。

一、依托生活情境的复习课框架分析

依托生活情境的复习课设计注重将课标和教材的核心知识蕴含到具体的生活情境中去,通过真实的生活情境引发实际的化学问题,通过系列针对性的活动解决问题,从而巩固知识,提升能力,发展素养。

沪教版第六章“溶解现象”学习内容包括物质在水中的分散、溶液组成的表示、物质的溶解性三方面内容[2],笔者依托生活情境——天气瓶为线索贯穿一节课始终,引发系列问题,驱动学生活动,激发认知转变,聚焦素养发展,具体教学设计框架见图1。

二、依托生活情境的复习课课堂实录与设计意图

环节一:初识天气瓶

【情境1】(视频)天气瓶的故事。(笔者剪辑、配音,可用微信或QQ扫图2二维码观看,密码:1111,下同)。

【问题1】观察天气瓶,混合物是什么体系?说出判断的依据。

【学生】回顾总结三种分散系

【资料卡1】天气瓶原料:硝酸钾(KNO3)、氯化铵(NH4Cl)、樟脑(C10H16O)、乙醇(酒精C2H6O)

【问题2】硝酸钾、氯化铵、樟脑的溶解性如何?

(交流讨论后得出方案:在相同温度下,取等质量的物质加入等体积的水或乙醇。)

【实验1】探究上述三种物质分别在水中和乙醇中的溶解情况(分组实验后小组代表描述实验现象)

【问题3】通过以上探究,你还能得出什么结论?物质溶解性受哪些因素影响?

【学生】影响物质溶解性的因素:溶质的性质、溶剂的性质。

【问题4】溶解过程中,溶质分别以怎样的形式分散的?有什么办法证明?

【学生】樟脑以分子形式,另两种物质以离子形式,可以通过测量溶液的导电性判断。

【实验2】分别将矿物质笔插入上述物质形成的溶液中。

【资料卡2】电导率传感器用于测定溶液中离子浓度大小。

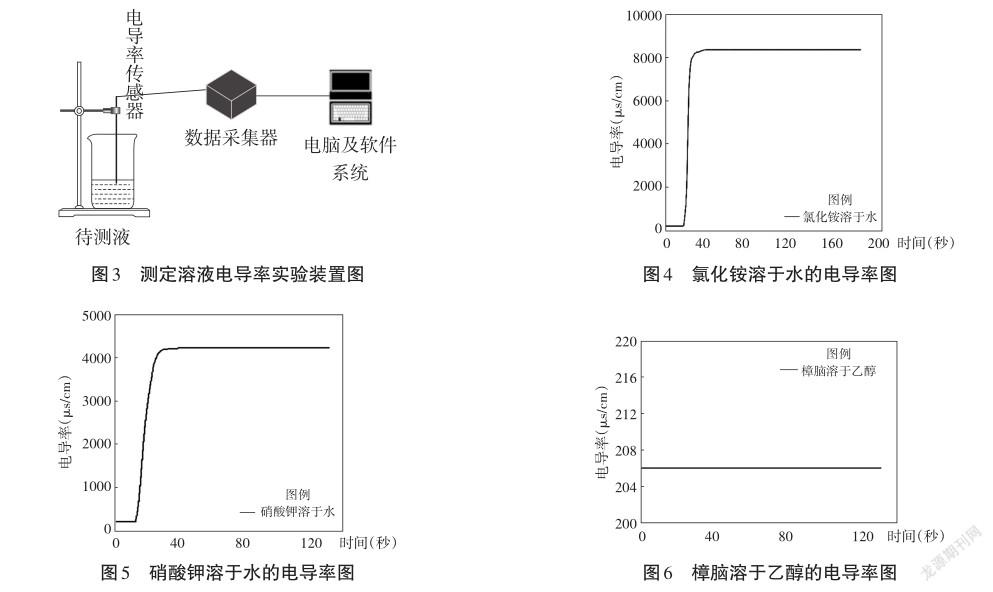

【实验3】测定氯化铵、硝酸钾分别溶于水的电导率,并上下左右移动传感器。(装置见图3,结果见图4、图5。)

【学生】图4、图5曲线所示,氯化铵和硝酸钾溶于水的电导率先变大,后不变。最终保持不变,体现溶液的稳定性。当上下左右移动时仍不变,说明溶液具有均一性。

【实验4】测定樟脑溶于乙醇的电导率(结果见图6)

【学生】如图6所示,电导率不变,说明樟脑溶于乙醇不能电离出离子,樟脑是以分子形式分散的。

(學生描述溶液的微观组成情况,并总结溶液的定义。)

设计意图:真实的情境能唤醒学生的生活经验,有利于知识学习,能帮助学生逐步形成完备的知识[3]。陌生的天气瓶到底是什么分散系,既能激发学生探究的欲望,又能引发对分散系的知识回顾。通过对“探究物质溶解性”实验方案的评价,进一步优化实验方案,明确控制变量的思想。根据实验后现象,进行分析对比,深化影响物质溶解性因素的知识,培养学生分析问题和证据推理的能力。对于“物质分别以怎样的形式分散”,学生根据已有知识大胆猜想,主动探究,设计实验进行验证,再根据现象分析得出结论,再次体验了科学探究的一般步骤,树立科学实验观。

环节二:自制天气瓶

【情境2】如何制作天气瓶?

【问题5】依据最佳配料比m(氯化铵)∶m(硝酸钾)∶m(水)=5∶5∶66,24%的樟脑乙醇溶液:已知樟脑10g,氯化铵和硝酸钾各2.5g,需要多少水和乙醇?

【学生】独立思考,(呈现学生计算过程)交流互评。

【问题6】利用原料要想制成天气瓶,如何进行?

【学生】依据步骤计算——称量——溶解——转移。

【实验5】自制天气瓶

设计意图:本环节设计目的是让学生再次体验溶液配制的一般过程,从利用溶质质量分数进行计算,到配制步骤、所需仪器,再到合作完成实验。既能运用已有知识解决有关溶液计算的实际问题,又能通过合作完成实验培养学生的合作精神。

环节三:感受变化

【情境3】天气瓶如何判断天气?

【问题7】自制天气瓶时,转移后观察到什么现象?为什么?

【学生】白色固体析出。温度降低,溶解度降低。

【问题8】析出的晶体是什么?

【学生】硝酸钾、氯化铵、樟脑中的一种或其中的2~3种一起析出,还可能是氯化钾、硝酸铵中的一种或2种一起析出。

【资料卡3】硝酸钾、氯化铵的溶解度曲线,见图7。

【问题9】根据溶解度曲线你能得到什么信息?

【学生】计算10oC时,氯化铵能否析出?(计算后再提供氯化钾、硝酸铵的曲线,见图7,引导学生再次分析能否析出其他的晶体)

【归纳】溶剂量不变的条件下,温度降低到室温只有樟脑析出,而硝酸钾、氯化铵、氯化钾和硝酸铵均不饱和。

【资料卡4】风暴瓶研究论文

【归纳】通过实验和上述论文(见图8),天气瓶中析出的固体为樟脑。

【问题10】还有什么方法将樟脑转化成饱和?如何实现饱和与不饱和溶液的相互转化?

【学生】不饱和溶液转化为饱和溶液:降温、恒温蒸发溶剂、加溶质。饱和溶液转化为不饱和溶液:升温,加溶剂。

【问题11】根据罗伯特的航行记录显示,不同的天气对应不同的晶体变化,如图9所示。这样的天气瓶真的如此神奇?

【学生】所谓的天气瓶只能粗略反应气温的变化,无法体现天气情况。

设计意图:析出的晶体到底是什么?这是本节课的难点,要求学生能在陌生情境中利用溶解度及溶解度曲线的相关知识解决实际问题。从提出问题到猜想与假设,再到结合曲线进行分析,促进了学生的认识从定性引走向了定量。通过引导学生阅读资料、合理计算、分析资料,最终确定析出的晶体是樟脑,帮助学生树立正确的方法观。最后,天气瓶究竟能不能预测天气,生活情境首尾呼应,师生共同进行揭秘,培养学生敢于质疑的精神。

环节四:课堂总结

【总结】在课堂逐渐生成的基础上建构完整的板书,见图10。

三、依托生活情境的复习课设计的思考

1.依托生活情境,融合学科知识。

合适的情境既能符合学生的已有经验和认知水平,还能有机地融合学科知识。选择一个合适的情境将知识点进行有效串联是复习课设计的重点。“溶解现象”复习课,笔者选取学生身边的物品——天气瓶,学生虽然见过,但并不知其原理。教师基于学生已有的经验,结合视频,引发系列疑问:所用的原料是什么?如何制作?析出的晶体是什么?将溶液、悬浊液、乳浊液、物质的溶解性等知识融合到对原料的认识中;将溶质的质量分数以及溶液的配制等知识融合到天气瓶的制作中;将溶解度、溶解度曲线、饱和溶液不饱和溶液、结晶等知识融合到对析出晶体的讨论中,从而让情境有效地承载了核心知识。

2.设计情境主线,优化学习环节。

围绕选取的情境设计贯穿学习过程的主线,合理安排学习的环节是复习课设计的要素。学习环节应该与情境主线相呼应,科学地分布学习的重点难点,合理地推进课堂学习节奏。“溶解现象”复习课围绕天气瓶这一主题情境,设计了初识天气瓶、自制天气瓶、感受天气瓶变化三个环节,环节设计具有逻辑性,环节与环节之间具有递进性。通过学习环节的步步推进、层层展开,让学生置身于真实情境展开活动,学生乐在其中,课堂气氛活跃而热烈,让学生感悟到化学是一门有趣有用、有情有意的学科。

3.基于问題驱动,重构知识体系。

生活情境中蕴含的问题是知识建构的载体。课堂学习的过程就是学生用已有的知识解决陌生情境下真实问题的过程。通过问题驱动学生开展学习,不断构建知识框架。“溶解现象”复习课第一环节围绕天气瓶原料的溶解性和分散形式设计了4个问题,第二环节围绕溶液配制设计了2个问题,第三环节围绕天气瓶原理分析设计了5个问题,问题分层设计,层层递进,不断深入。通过问题情境化设计,促进知识重构,转变学生的认知。

4.注重实验探究,发展核心素养。

素养是在不断学习活动中不断完善、逐步发展、自我建构的。活动既是学习的内容,也是解决问题的途径。“溶解现象”复习课精心设计了三个探究活动,分别是探究物质的溶解性、探究物质的分散形式、探究天气瓶析出的晶体。通过探究活动,引导学生积极思考,主动探究,逐渐树立宏观——微观——符号以及实验探究——证据推理的基本观念和学科方法。学生在学习活动过程中,既体验了科学探究的一般过程,又发展了学科核心素养。

参考文献

[1]于荣贵.以兴趣实验活动为载体提升单元复习品质[J].化学教与学2018(5):58-60

[2]王祖浩.义务教育教科书·化学(九年级下册)[M].上海:上海教育出版社,2012:2-23

[3]吴星,吕琳.核心素养培养需要“教、学、评”一体化[J].江苏教育,2019(19):22-25