在生物学教学中渗透人文教育

赵敬国

摘 要:本文联系教学实践,总结了从课堂教学、实验教学、课外活动三方面渗透人文教育的方法。

关键词:高中生物学;渗透;人文教育

美国圣母大学校长赫斯柏说过:“完整的教育应包括‘学会做事’与‘学会做人’两部分。”“学会做事”就是要接受科学教育,养成科学精神;“学会做人”就是要接受人文教育,养成人文精神。高中生作为祖国的未来、民族的希望、肩负历史重任,人文教育对他们成长显得尤为重要。因此,生物学教师在教学中渗透人文教育,帮助其完善人格,责无旁贷。几年来,就如何在高中生物学教学中加强人文教育,笔者做了如下探索。

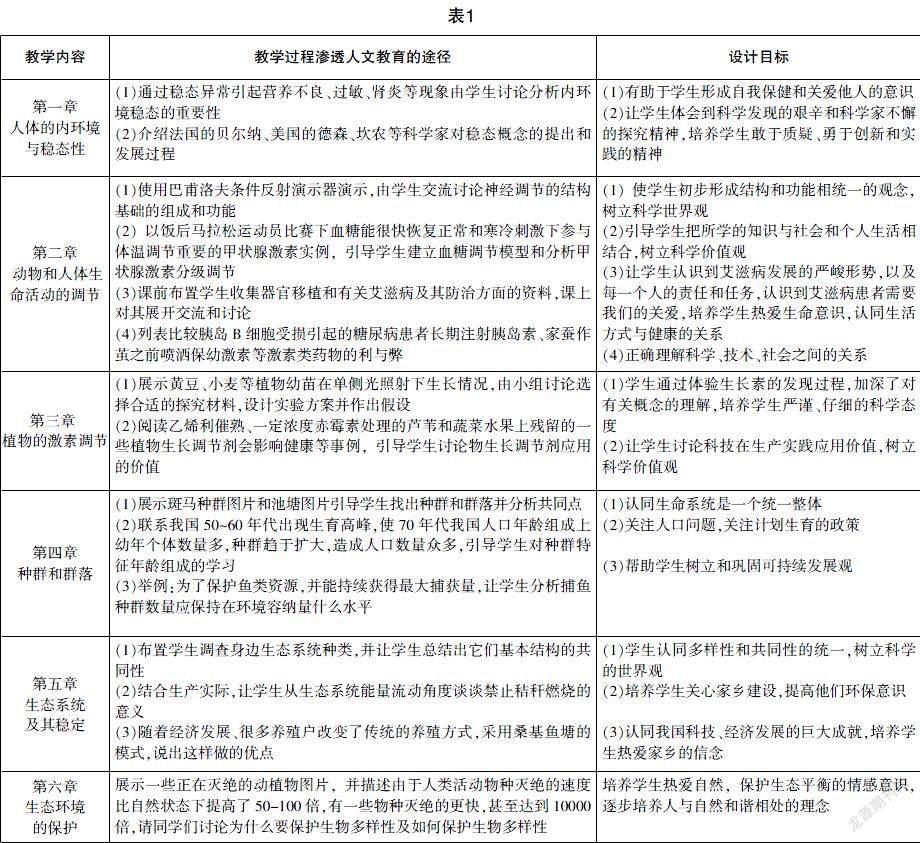

1 挖掘教材内容,在课堂教学中渗透人文教育

課堂是教师传道、授业、解惑的主要场所,也是渗透人文教育的主要渠道。在生物学教学中,教师要不断挖掘教材中与人文教育有关的素材,加强对学生实施人文教育,有利于学生树立正确的价值观、人生观和世界观。现以人教版必修三为例,总结与人文教育有关的内容如表1所示。

2 在生物实验教学中渗透人文教育

生物学实验是一种体验和实践性活动,也是生物学教学不可或缺的内容之一。在实验教学中适当、及时地渗透人文教育,不仅会收到直观的教学效果,同时也有助于学生进一步提高科学素养。例如在“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”实验时,大部分同学将制成的装片放在低倍镜下观察,找到呈正方形、排列紧密的分生区细胞,并在高倍镜下根据染色体形态和分布特点清晰的找到有丝分裂各个时期的细胞。但有的学生由于自制装片效果不太理想,始终找不到各个时期的细胞,容易使他们产生消极情绪。此时,教师如果鼓励组内“小老师”去指导其完成实验过程,容易使学生之间形成互助互学的优良品质,促使学生团结协作科研精神的形成。在探究“动物种群密度”实验前,提醒学生用一定规格的捕捉器进行取样时,尽量不要伤害到样品。在选取标记物时要遵循卫生、环保的原则,不能因标志物导致动物发生感染、疾病而死亡,让学生养成爱护动物的良好习惯。因此,教师要把握好生物学实验教学中的各种教育机会,使实验教学中的人文价值得以充分发挥。

3 利用各种课外活动,渗透人文教育

在课外活动中开展形式多样、丰富多彩的有关人文教育活动,也会收到良好的教育效果。

3.1 校园文化生活

3.1.1 举办科普讲座

结合与生物学有关的内容举办科普讲座,如 “生物科学史”“ 世界八大公害”“生态学”“遗传学”“生态农业”等,扩宽学生知识面,陶冶了科学情操。

3.1.2 指导阅读课外书籍

每学期开学初,都引导学生选择一些课外书籍阅读,如“无土栽培”“生物故事”“恐龙真相”“植物之谜”等,并书写读书心得;到学期末,组织学生交流读书心得。这样不仅提高学生阅读、自学能力,同时也提高了学生人文素养。

3.1.3 开展各种竞赛

结合各种重大的节日和纪念日开展主题教育活动,如 “全国爱眼日”开展护眼相关知识征文比赛,提高学生护眼知识水平和自我保健意识;“世界水日”举办手抄报竞赛,增强学生节约用水责任意识。

3.1.4 开展参观活动

笔者带的每一届新生,在开学初都组织学生参观校内标本陈列室、生物探究实验室、生物仪器室、校荣誉室等,培养他们学习生物学兴趣,激发热爱学校、热爱中学生活的情感。

3.1.5 组织学生建设植物园

先组织兴趣小组调查校园绿化情况,然后在教师指导下师生一起拿出规划建设方案。此方案经校总务处评议公示后,让学生认领不同片区亲自动手栽花、种草、植树,并由他们自己管理。整个过程都有学生参与完成,培养学生的实践、思考能力,也丰富他们生物学知识,美化了校园。

3.2 组织学生参加社会实践活动

3.2.1 参加生物实践调查

发动学生开展生物实践调查,调查对象由兴趣小组自行选定,如调查金牛公园的种群密度、物种丰富度;男女性别比例;常见遗传病等。同时要求学生积极写出调查报告,并及时组织教研组教师进行评选,对优秀调查报告选登在学校的《弘毅》杂志上。通过此项活动使学生感受生物科学对人类生活的作用和意义,帮助他们养成关心生活、关心实际问题的习惯,又训练他们运用生物学知识的能力。

3.2.2 参与社会服务

通过富有意义的一些社会活动,提高学生自身的行为修养。如组织学生去玉带河、体育场、科技馆进行垃圾清理,清洁广告牌和电线杆上的“牛皮癣”,增强学生环保意识,争做一个环保的小公民。植树节期间组织学生到西双湖义务植树,走上街头开展植绿、爱绿、护绿宣传志愿活动,设立树木移栽技术与养护咨询台,培养学生服务意识,强化社会责任。