动态心电图在3位相束支传导阻滞诊断中的应用

李新东

(盐城市第三人民医院心电生理科 江苏 盐城 224000)

病理性、生理性三相束支阻滞都发生于动作电位的3位相,但从基础层面来分析,二者之前存在差异。针对生理性三相束支阻滞而言,其存在着正常的动作电位不应期及宽度,因出现室上性激动过早,会在动作电位3位相出现遗落情况,最终便会发生差异传导,自身并无病理意义;对于病理性三相束支阻滞来考量,其束支存在着病理性延长相对应的不应期,也就是心率较快、动作电位时间较宽,虽然向某一临界周期抵达,但束支仍分布于3位相,传导速度比较缓慢,甚至是难以传导,最终便会发生阻滞[1]。动态心电图实际就是24 h不间断监测,在观察、诊断心律失常方面,具有许多优势,对一过性、间歇性心律失常的捕捉有利。本文围绕3位相束支传导阻滞患者,在对其进行诊断时,采用动态心电图,评定其应用价值,现将具体内容报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

在2019年1月—2021年3月盐城市第三人民医院动态心电图资料中选取快频率依赖性束支阻滞患者60例,设为病理性阻滞组,患者年龄为40~70岁,平均年龄(60.78±3.45)岁,包括男35例,女25例,基本病因:冠心病24例,高血压病21例,胸闷待查15例;另选取同期收治的60例房早伴室内差传患者,将其当作生理性阻滞组,患者年龄40~70岁,平均(60.73±3.49)岁,男女比例为36:24,基本病因:26例冠心病,23例高血压病,11例胸闷待查。两组年龄、性别等一般资料对比,差异并不显著(P>0.05),有可比性。

纳入标准:①意识清晰,有正常语言沟通、交流能力者;②患者均接受动态心电图检查;③患者依从性好;④各项生命体征趋向稳定。

排除标准:①合并其他脏器严重功能障碍者;②精神疾病患者;③恶性肿瘤患者;④免疫、血液系统异常者;⑤合并其他部位严重阻滞。

1.2 方法

用美国GE公司生产的MARS3000动态心电图仪来实施24 h持续性监测,选取双导联(CM1、CM5),1天后,通过主机回放且进行深入分析,在该过程中用人机对话的方式来进行。测量全部患者的基础R-R间期以及阻滞发生时的R-R间期,其中,在束支阻滞发生之前,3个传导正常的R-R间期便是基础R-R间期,各次束支阻滞发生时前3个R-R间期,便是阻滞时的R-R间期。

1.3 观察指标

分析3位相束支传导阻滞所对应的动态心电图特征,R-R间期与3位相束支传导阻滞之间的相关性,对比病理性阻滞组转/未转变成永久性阻滞患者的R-R间期。

1.4 统计学方法

使用SPSS 22.0统计软件进行数据处理。计量资料以(±s)表示,行t检验;计数资料以频数、百分比(%)表示,行χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组冠心病发生情况对比

病理性阻滞组中,基本病因包括胸闷待查14例,高血压病9例,冠心病37例(61.67%);生理性阻滞组中,基本病因包括冠心病17例(28.33%)。病理性阻滞组冠心病发生率显著高于生理性阻滞组(χ2=12.15,P<0.05)。

2.2 3位相束支传导阻滞相对应的动态心电图特征

病理性阻滞组中,23例左束支阻滞(19例冠心病),37例右束支阻滞(18例冠心病)。阻滞都发生于白天,常见诱因为活动后心率加快,临界心率为59~120次/min,束支阻滞伴随心动周期的不断延长而最终消失。生理性阻滞组中,QRS波在发生阻滞时,都呈现为右束支阻滞型,多数P波重叠T波,有着明显的长-短周期。

2.3 3位相束支传导阻滞与R-R间期之间的相关性

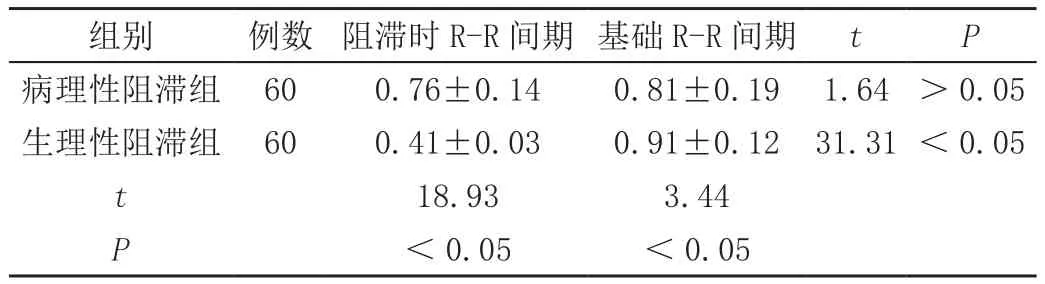

生理性阻滞组在发生阻滞时,其R-R间期显著短于基础R-R间期(P<0.05);病理性阻滞组在发生阻滞时,其R-R间期显著长于生理性阻滞组(P<0.05),见表1。

表1 两组R-R间期对比( ±s,s)

表1 两组R-R间期对比( ±s,s)

组别 例数 阻滞时R-R间期 基础R-R间期 t P病理性阻滞组 60 0.76±0.14 0.81±0.19 1.64 >0.05生理性阻滞组 60 0.41±0.03 0.91±0.12 31.31<0.05 t 18.93 3.44 P<0.05 <0.05

2.4 病理性阻滞组转/未转变成永久性阻滞患者的R-R间期对比

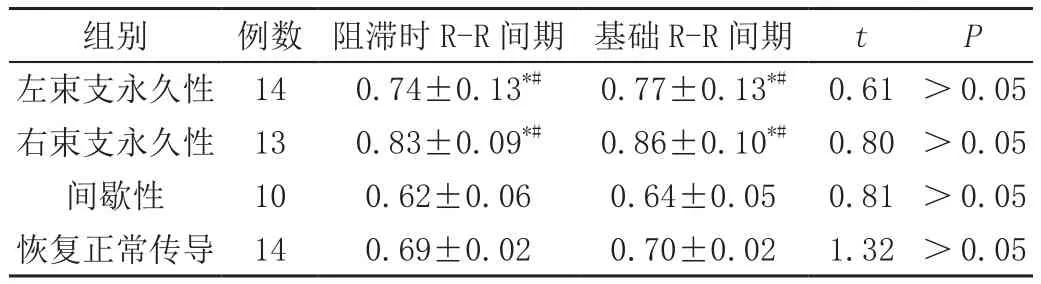

病理性阻滞组当中的左束支阻滞23例当中,14例向永久性转变,失访9例;在右束支阻滞患者当中(37例),13例向永久性转变,仍然是间歇性10例,恢复正常传导14例。左、右束支永久性患者的阻滞时R-R间期、基础R-R间期均显著长于间歇性及恢复正常传导者(P<0.05),但左束与右束支永久性、间歇性相比恢复正常传导患者的阻滞时、R-R间期对比,差异不显著(P>0.05),见表2。

表2 对比病理性阻滞组转/未转变成永久性阻滞患者的R-R间期( ±s,s)

表2 对比病理性阻滞组转/未转变成永久性阻滞患者的R-R间期( ±s,s)

注:与间歇性相比,*P<0.05;与恢复正常传导相比,#P<0.05。

组别 例数 阻滞时R-R间期 基础R-R间期 t P左束支永久性 14 0.74±0.13*# 0.77±0.13*# 0.61 >0.05右束支永久性 13 0.83±0.09*# 0.86±0.10*# 0.80 >0.05间歇性 10 0.62±0.06 0.64±0.05 0.81 >0.05恢复正常传导 14 0.69±0.02 0.70±0.02 1.32 >0.05

3 讨论

3位相传导阻滞在临床当中又被称为快频率依赖性传导阻滞,通常情况下,其会在心率异常加快时出现,与动作电位3相之间存在紧密关联[2]。针对3位相束支传导阻滞(BBB)而言,其实为3位相传导阻滞当中的一种独特情况,仅出现于心律明显不齐情况时,如:①房性期前收缩(PAS);②心律不齐;③心率增快时,致使R-R间期发生改变,导致BBB与正常传导图形之间间歇出现时才容易诊断,动态心电图优于常规心电图[3-4]。

3位相传导阻滞具有两种类型,分别为病理性与生理性,针对生理性而言,实际就是激动提前向心脏的某一部位进行传导,此部位仍然处于前一心动所对应的生理不应期当中,而动作电位仍然处于3相复极还没有完成的状态,膜电位极化缺乏,而减小负值,使此时所抵达的激动传导速度出现减慢情况,甚至是受阻[5]。所谓病理性3相阻滞,从基础层面来分析,即为传导阻滞出现不同程度的病理性不应期延长,也就是动作电位的时间出现延长,提前达到此处的心率或者激动稍微有增速,激动便会置入3相(动作电位复极不全),也就是落入到存在病理性延长的不应期,从而形成病理性3相阻滞[6]。需要指出的是,3相BBB到底是病理性,还是生理性,通常与心脏基础病变之间存在着紧密的关联性:其一,发生在比较短的偶联间期,与当前比较常见的阿什曼现象相符,或者是与非常快的多为功能性(心室率基础上)相符,不然证明是病理性[8];其二,针对BBB而言,如果其发生于心率大于180次/min时,便以功能性居多,而如果频率小于150次/min,那么则以病理性居多;其三,在心房颤动、心房扑动、阵发性心动过速时所发生的3相阻滞,以器质性心脏病居多。更需强调的是,3位相BBB在任何分支皆可发生,但比较多见的是3位相右束支传导阻滞(RBBB),而左束支及其分支3位相阻滞并不多见,并且大多是病理性改变。

有研究[8]指出,不同的基础疾病,病理性三相束支阻滞在预后也会存在差异,其可以根据实际情况,恢复正常的传导,同样也可能朝着永久性束支阻滞的方向发展。有报道[9]强调,在7例左束支阻滞患者当中,5例患者为向永久性转变,其所占比重达到了71.73%,其中,3例患者为冠心病合并高血压,2例冠心病合并高血压,3例伴有严重室性心律失常,以此明确为器质性心脏病能够对左束支阻滞向永久性转变产生较大程度影响。一般来讲,针对高血压心脏病、冠心病,非常容易造成左束支传导阻滞,特别是两者同时存在,会呈现出比较明显的心肌弥漫性损害。另有研究[10]围绕11例右束支阻滞患者进行研究,得知其中4例向永久性转变,所占比重为36.36%,2例冠心病合并高血压,较之没有发生转变的患者,向永久性转变患者在临界心动周期上明显更长。

有研究[11]指出,间歇性束支阻滞存在病理性延长相对应的不应期,部分转变为永久性束支阻滞,基础心脏病对其具有深远影响。而对于生理性束支阻滞来讲,其则存在正常的不应期,因而自身并无病理意义。有研究[12]发现,完全性右束支传导阻滞(CRBBB)在临床当中比较多见,可发现器质性心脏病,也可发现于正常人群,其以138例经全面检查确诊的心脏病患者,其中,26例肺心病,36例冠心病,20例高血压病,6例心肌炎,8例风心病。分别对QRS时间、额面心电轴进行测定,且对ST-T改变以及并发其他心电图表现进行观察与对比,结果得知,在心脏病患者当中,73例QRS时间>0.12 s,34例电轴明显左偏,15例明显右偏,占比为16%,原发性T波改变占比为51%,45例并发其他心律失常。而在正常者42例当中,4例QRS时间>0.12 s,电轴显著左偏没有检出,1例明显右偏,没有原发性T波改变,2例并发其他心律失常,两组上述指标对比,差异显著。表明,针对检出有CRBBB的就诊者,若动态心电图并发其他心电图改变,那么可能是病理性CRBBB。本文为了深入剖析动态心电图在诊断3位相束支传导阻滞中的应用效能,对快频率依赖性束支阻滞患者进行深入分析,另选取房早伴室内差传患者作为生理性阻滞组,用动态心电图仪实施监测,结果得知,病理性阻滞组冠心病发生率显著高于生理性阻滞组。病理性阻滞组中,阻滞以白天最为多发,活动后出现心率加快情况是常见诱因,束支阻滞伴随心动周期的不断延长而随之消失。对于生理性阻滞组而言,患者的QRS波在发生阻滞时,都呈现为右束支阻滞型,许多P波重叠T波,并且有明显的长-短周期。生理性阻滞组发生阻滞时的R-R间期较基础R-R间期短;而病理性阻滞组阻滞时的R-R间期较生理性阻滞组长。另外,左、右束支永久性患者的阻滞时R-R间期、基础R-R间期都较间歇性及恢复正常传导者长。由此表明,采用动态心电图对3位相束支传导阻滞实施诊断,应用价值突出,能够较好地满足此病诊治需要。

综上,动态心电图应用于3位相束支传导阻滞诊断,能够较好地检出冠心病,且明确其临床表现,因而能够为此病诊治提供切实支撑。