PDEODE教学策略在高中化学教学中的应用

孙帅妮 刘露

摘 要 以人教版化学教材必修1“金属铝的化学性质”教学为例,运用PDEODE教学策略进行教学设计,采用探究式教学方法,通过铝制易拉罐片的真实素材切入研究,引导学生掌握金属铝的化学性质,提升学生科学探究能力和解决问题的实践能力。

关键词 PDEODE教学策略;金属铝的化学性质;铝制易拉罐片;科学素养;核心素养

中图分类号:G633.8 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2021)03-0120-03

0 前言

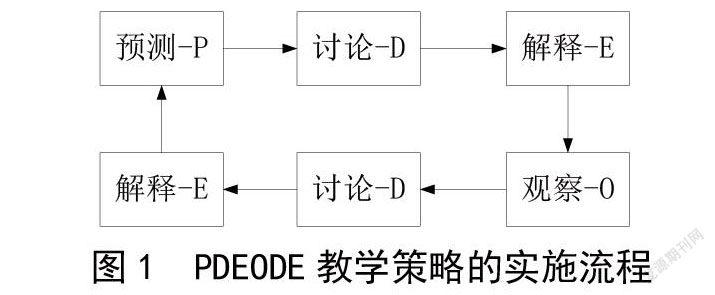

《普通高中化學课程标准(2017年版)》强调要重视学生科学素养的培养,倡导以实验探究的方式进行知识教学,并提倡以自主合作探究的学习方式促进学生理解概念和规律[1]。为了更好地落实学生科学素养的培养,就需要选择更加合适的教学策略。PDEODE是“Predict-Discuss-Explain-Observe-Discuss-Explain”的缩写,即“预测—讨论—解释—观察—讨论—解释”。PDEODE教学策略是在前概念和概念转变以及科学认识论等学习理论的基础上提出的,由Ranne和Kolari在“预测(Predict)—观察(Observe)—解释(Explain)”(POE)教学策略的前提下进行改进和发展的一种新型教学策略[2]。

PDEODE教学策略的实质是通过学生预测环节了解学生原有的认知结构,在此基础上通过小组讨论进行实验探究、形成解释,学生观察实验现象和记录结果,对实验结果以及自己的预测进行讨论交流,最终得到解释。在此探究过程中实现学生的认知转变,促进学生对新旧知识的概念转化和知识体系的建构[3]。PDEODE教学策略改变了传统教学中以教师灌输为主体的教学方式,强调以学生自主预测为基点,以合作讨论以及实验探究为中心,培养学生的观察和实验操作技能,体现以学生为本的教学理念,符合学生的发展思维,有助于学生知识的构建和科学素养的落实,提高了教学质量。

本文以“金属铝的化学性质”的教学为例,运用PDEODE

教学策略,以生活中的易拉罐铝片为切入点,结合实验探究和小组合作的教学方法,对金属铝的化学性质进行研究。

1 PDEODE教学策略执行流程

预测—P 教师依据教学内容创设相关的问题情境,学生初步感知相关内容,在了解实验或相关背景知识的基础上,对实验现象或事件结果进行预测并阐明理由,使教师得以更好地掌握学生的前概念。

讨论—D 教师组织学生对提出的问题进行分析,学生分小组将自己预测的结果和观点与同伴分享、探讨,从而产生思维的碰撞。

解释—E 针对讨论的结果,学生设计实验方案,探究验证预测的准确性,并汇报设计的实验方案以及解释设计依据。

观察—O 学生根据所设计的实验方案进行操作实践,注意观察实验现象和结果并做好记录,与预测进行对照并判断是否相符合,激发学生的认知需求。

讨论—D 对实验操作过程中的注意事项、观察到的实验现象以及预测和小组成员一起进行讨论分析达成共识。

解释—E 教师在整个步骤中要参与其中,在完成以上步骤后,引导学生依据预测和观察结果的分析对照,提出科学合理的解释,完成学生对新知识体系的构建。

PDEODE教学策略的实施流程如图1所示。

2 PDEODE 教学策略的应用

将PDEODE教学策略应用于人教版化学必修1“金属铝的化学性质”的教学中。

环节1:新课引入 教师以图片的方式展示两幅图片,分别是锈迹斑斑的铁锅以及光亮的铝制易拉罐,如图2、图3所示,提问:“通过两幅图片我们可以看到,铁制品容易生锈,而铝制品不易生锈,其中的原因是什么呢?”预测其中的原因并做出解释。

【预测—P】学生预测:“铝是活泼的金属,在金属活动顺序表中位于金属铁的前面,比铁更容易发生反应,而铝制品没有被腐蚀生锈,可能是生成了某种物质保护其不被腐蚀。”

【设计意图】以生活中真实的情景引出问题,通过学生的预测可以掌握学生已有的认知结构和前概念,便于教师整体把握组织教学。此步骤中强调学生独立进行预测,不能与其他人交流,从而保证迷思概念的充分暴露。从预测结果来看,学生已经掌握了初中化学中金属的活动顺序和铝的简单性质,为后面的学习奠定了良好的基础。

环节2:交流研讨

【讨论—D】学生分小组讨论、交流,将自己预测的结果和观点与同伴分享和探讨:“理论上越不活泼的金属越耐腐蚀。铁在空气中发生了反应,铁的活泼性没有铝强,那么铝也一定在空气中发生了反应。初中学习过铁与空气中的氧气、水蒸气等发生反应会生成铁锈,铁锈很疏松,难以阻止里面的铁继续反应。铝发生了反应,但没有被腐蚀生锈,可能是其表面生成了致密氧化物,阻止了铝进一步反应。”讨论结束后组内达成共识。

【设计意图】学生在课堂上更多的是暴露自己的不足,在课堂上完成迷思概念的初步转变[4]。学生在交流讨论中进行学习,对概念的理解学习来源于对知识的思考,通过对铁知识的迁移应用,分析讨论铝的化学知识,从而进行概念的转化。

【解释—E】学生在小组内大胆交流思考,设计并分析实验注意事项。既然铝和氧气在常温下能反应生成致密的氧化膜薄膜,说明其反应速度很快。为了验证此过程,在做实验时要注意对铝制易拉罐片进行打磨。

【设计意图】组内组间相互交流,使得预测和理由能很快在学生心中形成碰撞,同时接收到不同的预测与解释。

环节3:实验观察

【观察—O】实验演示:将打磨好的铝制易拉罐片用坩埚钳夹着放置于酒精灯上加热,观察实验现象,如图4所示。学生兴奋地投入实验探究中,在实验演示过程中仔细观察实验现象:看到易拉罐片在加热后变软弯曲,铝红热发光,表面变暗淡融化,但并没有滴落,好像外面被一层物质兜着。学生如实清晰地记录实验现象。

【设计意图】学生是在已有的知识经验和认知水平基础上,以问题为切入点,积极自主探索,仔细观察实验过程,以验证自己的预测和解释;同时自己动手操作获取知识,进一步深化了对本节课知识的理解。

【讨论—D】学生对实验操作过程中的现象和记录结果以及自己的预测与小组一起进行讨论交流。

【设计意图】重视合作交流学习,概念的建构需要学生之间信息的传递与交流,提高了概念转变效率。

环节4:探究解释

【解释—E】教师和学生一起归纳思考,解释表面变暗淡说明金属被氧化了,而融化后没有滴落,像有一层膜兜着,就意味着金属铝被氧化生成一层致密的氧化膜,能防止其滴落,由反应写出化学方程式:4Al+3O2==2Al2O3。同时,教师给出铝的熔点(660 ℃)、氧化铝的熔点(2 054 ℃)数据,可知氧化铝的熔点很高,远远大于金属铝的熔点,这便解释了那层未融化的物质即为氧化铝。在常温下铝和氧气反应生成致密氧化膜(Al2O3)的速度很快[5],这也就是为什么铝不容易被腐蚀的原因。

环节5:预测猜想

【预测—P】教师提问:“在生活中我们用铝锅烧水做

饭,但是不长期储存或蒸煮酸性和碱性的食物,这是为什么?”学生预测:“大多数金属不仅与氧气反应,也能与酸反应。铝是活泼金属,应该会与酸性食物发生反应,而与碱性食物可能难以发生反应。”

【设计意图】教师站在更高的角度把握教学进程,提供学生学习素材和引发思考与讨论。

【讨论—D】学生提出:“初中学过大多数金属不仅与氧气反应,也能与盐酸发生反应。金属铝的活动顺序排在氢之前,所以可以与盐酸反应,反应生成氢气。一般金属不能与碱发生反应,所以金属铝不能与NaOH发生反应。”

【设计意图】学生进行讨论,体现了学生为本的理念,最后形成验证猜想的实验方案。

【解释—E】教师组织学生展示自己的想法以及实验方案,并组织学生按照自己设计的实验方案进行操作。

【设计意图】基于学生认知发展水平展开实验,通过实验转变概念教学,为概念的建构提供实验基础,培养学生的实证精神。

环节6:实验探究

【观察—O】将两片打磨好的质量相同的铝制易拉罐片分别放入两个小试管中,并对其分别编号①和②;然后分别对编号①和②的小试管加入过量的HCl(3 mol/L)和NaOH(3 mol/L)溶液,观察现象。学生很快完成实验操作,观察到①②号两个小试管内都有气泡产生,其中①号铝制易拉罐片在HCl中反应产生气泡较慢,同时产生的气泡也不多;②号铝制易拉罐片在NaOH溶液中反应产生气泡相对更快。同时,铝制易拉罐片都在慢慢变小,直到最后消失,反应完成。学生惊讶地发现金属铝与NaOH溶液发生了反应,教师指导他们注意观察实验现象,并将两个反应产生的气体进行收集。实验最后,教师强调将两个反应所收集的气体点燃并在其上方罩一个干燥的小烧杯。学生完成实验并记录实验现象,实验现象如图5、图6所示。

【设计意图】当实验探究的现象和预测结果不相符時,学生的认知冲突得以产生,此时会产生强烈的求知欲望,学习情绪和思维会异常兴奋,为学习新知识打下基础。

【讨论—D】通过上述对比实验,学生急切地进行讨论交流:为什么铝制易拉罐片可以与HCl和NaOH溶液反应。教师在实验最后强调将两个反应所收集的气体点燃,并在其上方罩一个干燥的小烧杯,观察发现生成的气体安静燃烧、玻璃壁上有水珠生成,则反应均可生成氢气。

【设计意图】学生带着已有经验仔细观察实验过程,充分发挥了实验的优势;教师在重要的实验环节进行强调,便于学生把握重点;学生整理、分析所获得的信息,最终得出结论。

环节 7:归纳总结

【解释—E】教师和学生共同归纳总结:铝既能与HCl溶液发生反应,也能与NaOH溶液发生反应,均产生氢气。得出化学方程式:2Al+6HCl==2AlCl3+3H2↑;2Al+2NaOH+

2H2O==2NaAlO2+3H2↑。所以日常生活中铝锅能烧水做饭,但是不能长期储存或蒸煮酸性和碱性的食物,铝制品易拉罐盛放酸性或碱性饮料时危害更大,摄入过多的铝还会患老年痴呆,因此在生活中要注意铝制品的使用。

【设计意图】知识来源于生活。学生以生活中的易拉罐片为突破口,通过自主合作探究,实验验证铝具有两性,与酸和碱都能发生反应。在整个实验探究过程中,学生对金属铝的化学性质有了更深入的理解,发展了“科学探究与创新意识”核心素养。

3 结语

PDEODE教学策略强调首先通过预测发现学生原有的认知结构;接着让学生通过小组讨论形成解释,采用实验探究观察实验现象和记录结果,培养学生的动手操作能力;然后让学生对实验结果以及自己的预测进行小组讨论与交流,最终得到解释,实现学生的认知转变,促进学生对新旧知识的概念转化以及学习建构新的知识体系。PDEODE教学策略重视小组的讨论和解释,符合新课程理念倡导的自主、合作探究的学习方式。

本文以人教版化学必修1中“金属铝的化学性质”教学为例,以生活中的易拉罐铝片为切入点,运用PDEODE教学策略,以合作实验探究的教学方法探究金属铝的两性,使学生对金属铝的化学性质有了更深入的理解,有利于更好地掌握金属铝的化学性质。PDEODE教学策略具有科学的逻辑顺序,在教学过程中以学生为中心,重视自主合作的学习方式,采用实验探究式的教学方法,激发了学生的学习欲望,引导学生学会思考,强化学生科学求真的学习意识,能有效地落实学生化学学科核心素养的培养,提高学生的科学探究素养和实践能力。■

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2017.

[2]Savander-Ranne C, Kolari S.Promoting the concep-tual understanding of engineering students through visualization[J].Global Journal of Engineering Edu-cation,2003(2):189-199.

[3]邓阳,王后雄,谢俊.基于POE和PDEODE策略的化学概念转变教学实验研究[J].中学化学教学参考,2011(10):

3-6.

[4]芦岳锋.迷思概念转变策略的教学研究[J].中学化学教学参考,2012(11):19-20.

[5]陈巧玲,喻建军.“铝的化学性质”主题式教学实践[J].中学化学教学参考,2020(3):29-32.