儿童胰胆管汇合异常的分型、并发症及治疗进展

陶怡菁 综述 王雪峰 审校

(上海交通大学医学院附属新华医院 a.小儿消化营养科,b.普外科,上海 200092)

胰胆管汇合异常(pancreaticobiliary maljuction,PBM)是一类先天性胰胆管发育异常。PBM的定义为胰胆管在十二指肠壁外汇合,形成较长的共同管,导致十二指肠乳头Oddi括约肌无法发挥调控胆汁、胰液分泌的功能,从而可能引起胰胆管的双向反流[1]。一般而言,东亚地区的发病率高于西方国家,但近年西方国家的发病比例也逐年升高[2]。这种异常的解剖结构及随之产生的胰胆管双向反流引起一系列症状,明显增加胆囊癌、胆管癌等恶性肿瘤的发生,因此需引起相关学科的重视。

胆道、胰腺的发育与PBM的发病机制

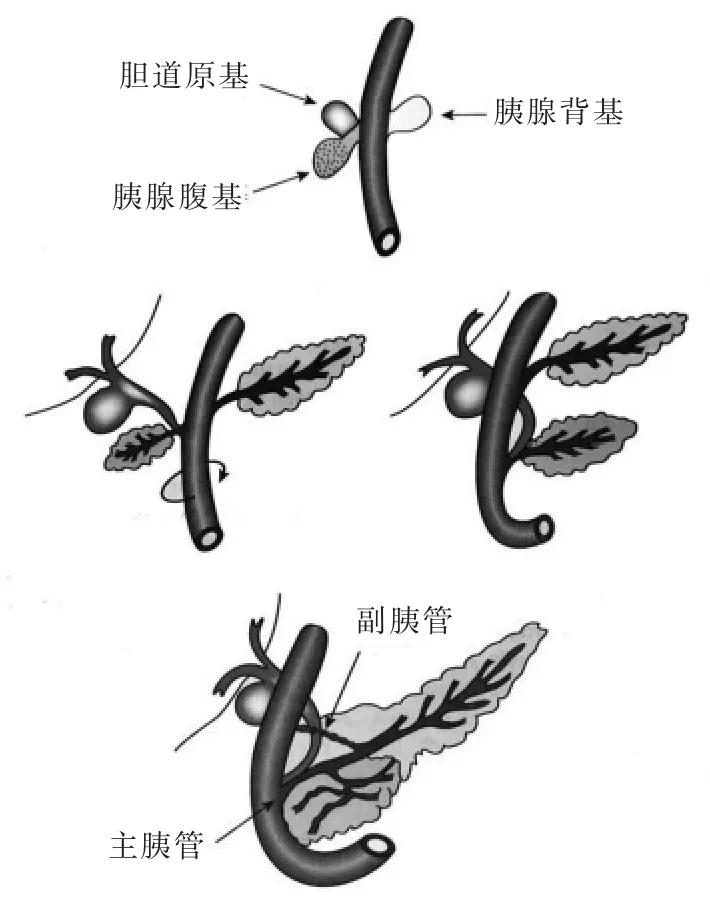

一、胚胎发育

胰胆系统在妊娠5~8周形成(见图1)。背侧憩室形成胰腺的背芽,腹侧憩室形成肝脏、胆管、胆囊和胰腺腹基。胰腺腹基包括向内展开的左腹胰叶和永久存在的右胰叶,与胆囊和胆管顺时针旋转到十二指肠后方,在腹膜后与胰腺背基融合,从而形成最终的胰腺。腹胰管和胆总管(common bile duct,CBD)在胚胎起源期相融合,形成共同通道的成熟形态,开口于十二指肠乳头肌。在正常情况下,胰腺腹基与胰腺背基并排融合。胰腺背基形成副胰管胰头上部、胰体和胰尾,胰腺腹基形成主胰管、胰头下部和钩突。该期发生的十二指肠壁外汇合形成最终的PBM。当胰腺腹基融合过程发生异常,易最终形成胰腺分裂,导致“复杂型”PBM的发生[3]。

Tang等[4]对36例4~6孕周的胎儿进行解剖发现,胰胆管汇合方式至少有4种,Y型最多,还有U型和V型。另有1例胎儿显示胆管和胰管在十二指肠壁外汇合即PBM。这也提示,PBM的发生确实源自胎儿时期。

考虑到PBM的发生起源于胚胎时期,Shinozaki等[5]推测可能与肝脏血管异常有关。通过52例PBM病人的血管结构分析,发现PBM病人肝动脉位于CBD腹侧的发生率略高,可能是引起胚胎发育异常的原因之一。

二、发病机制

十二指肠乳头及功能除控制消化液进入十二指肠外,还控制胆汁和胰液不混合。当胆管和胰管在十二指肠壁外汇合时,这种调控能力明显减弱,从而导致相对压力较高的胰管内胰液反流入胆管,引起各种症状[6]。目前最常用的是监测胆囊或胆管中胆汁胰酶来证实反流的存在,但胆汁淀粉酶和脂肪酶的“正常值”尚未统一。大多数文献将高于血液胰酶正常值的胆汁认为存在胰液反流。随着技术进步,有学者用促胰液素刺激胰液分泌,通过磁共振图像来证明这种病理情况的存在[7]。当然通过内镜逆行胰胆管造影(endoscopic retrograde cholangio pancreatography,ERCP)来检查也是目前的主流诊断方式。影像学检查的进步筛查出更多无症状和无胆管扩张的PBM,达到早期诊断和治疗的目的[8]。

图1 胆胰系统的发育过程

Fukuzawa等[9]建立体外模拟胰胆管流体力学模型。该实验根据文献报道建立与体内类似容积和流速的胆胰管系统,模拟在PBM的情况下,十二指肠括约肌功能丧失。当CBD无扩张的情况下,只有在胆囊被动扩张时,胰液易反流入CBD及胆囊。该实验从物理学角度证实,胆囊扩张时改变CBD压力是导致胰液反流的主要原因。

PBM的分型

根据远端CBD和胰管的汇合形式,1977年,Komi等[10]建立PBM的分型。当时将PBM分为3型:A型为胰管型(即胆管汇入胰管后开口于十二指肠乳头);B型为胆管型(即胰管汇入胆管后开口于十二指肠乳头);C型为其他型(既不属于A又不属于B)。这个分类在国内广为应用。但由于分型与疾病的临床表现及预后的相关不大,仅仅是从解剖学的角度进行分型,因此后续有进一步方法完善分型。

1992年,Komi等[11]在原来的A型和B型基础上根据共同通道是否扩张进一步分为2个亚型,而原本的C型加入Warshaw胰腺分裂分型方法,进一步分为3个亚型及6个小分类。这样的分型有助于对病人的临床症状和预后进行进一步判断。

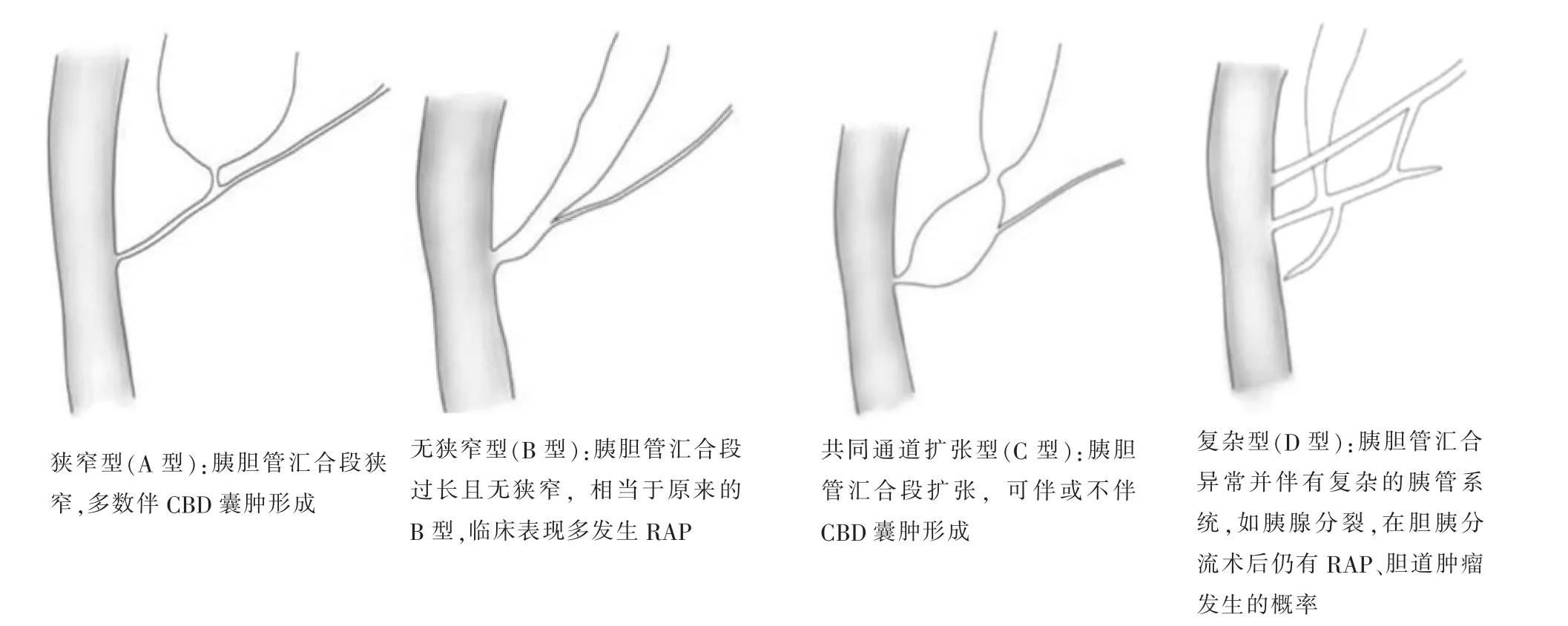

2015年,日本PBM研究学会进行简化,制定了最新的PBM分型[12],根据共同通道扩张与否将其分成4型(见图2)。A型为共同通道狭窄型,该型患儿最易在产检时发现(CBD扩张),几乎都发生CBD扩张症,症状相对典型,可出现腹痛、黄疸、腹部肿块的“三联征”。B型共同通道正常型和C型共同通道扩张型的患儿更多会出现胰腺炎症状。D型为复杂型,胆道汇入存在胰腺分裂结构的胰管中(往往由胰腺分裂的胰管组成)。这类患儿几乎100%腹痛,并出现淀粉酶升高,而较少出现黄疸、腹部肿块等症状。该分型相对简单,但每一个分型的特点也较明确,适合临床上指导预后及治疗方式的选择。

PBM与CBD扩张症

1906年,Arnolds首次报道在CBD扩张症的尸解中发现PBM。1969年,Babbitt[13]在CBD扩张病人的术中胆道造影中发现PBM,提出CBD扩张症是PBM引起的胰液反流导致。随后许多报道提示,在CBD扩张的病人中存在PBM,且在胆管的胆汁中测出较高的淀粉酶[14],证实了此猜测。但越来越多的不合并PBM的CBD扩张症被发现,PBM不再被认为是CBD扩张症的唯一病因。

以往的CBD扩张症手术中,往往会抽取胆汁进行淀粉酶检测来判断PBM的存在。迄今为止,PBM仍是CBD扩张症的一大病因。PBM的分型也与CBD扩张症的症状有关。A型几乎都会导致CBD的扩张,且扩张程度更大。另外,Zhu等[15]研究显示,C型PBM的病人发生CBD囊肿时更易穿孔。

PBM并发症

一、胆道恶性肿瘤

成年人PBM往往是在胆道恶性肿瘤中被发现,共同通道>10 mm的成年病人可诊断为PBM[16]。在CBD扩张和不扩张的成年PBM病人中,胆道恶性肿瘤的发生率分别为21.6%和42.4%,其中无CBD扩张的PBM病人胆囊癌的发生率更高,而合并CBD扩张的病人胆管癌的发生率更高。

恶性肿瘤的发生主要与胰液反流有关。胰液反流被胆汁激活后产生的一些有害物质,如溶血磷脂酰胆碱、磷脂酶A2、游离脂肪酸等阻滞于扩张的胆管或胆囊,引起上皮过度增生、KRAS突变、P53抑癌基因失活,最终引起胆道恶性肿瘤[17]。另外,胆道上皮组织中CD44作为细胞增殖的标志,IL-33过表达为肿瘤提供了增殖的微环境,都与PBM病人最终是否发生胆道恶性肿瘤可能相关[18]。

另一个角度分析,由于胆道肿瘤的发生与胰液反流有关,因此一些研究显示,不存在PBM的胰液反流也可能是胆道恶性肿瘤的原因之一[19]。

二、胰胆管蛋白酶栓

蛋白酶栓是PBM病人的常见并发症。无论是在分流术前或术后都有可能出现在胆管或胰管中。其发生机制为胆汁内的胰石蛋白(lithostathine)被活化的胰蛋白酶切割形成不溶的“蛋白酶栓”[17]。蛋白酶栓在术前常以“结石”的形式阻塞于共同通道或胆管,引起相应的胆道梗阻和胰腺炎症状。进行分流手术后,残余的CBD或胰管内仍有可能形成蛋白酶栓,导致胰腺炎或高淀粉酶血症的发生。

三、复发性胰腺炎

PBM是复发性胰腺炎(recurrent acute pancreatitis,RAP)的主要病因之一,尤其是儿童时期发生的RAP,部分患儿仅表现为血淀粉酶升高,胰腺炎病人中存在PBM时的复发率相对更高[20]。尤其是D型PBM由于常合并如胰腺分裂症等胰管系统异常,因此,RAP甚至慢性胰腺炎的发生率更高[21]。

图2 2015年日本PBM研究学会分型[12]

四、胆道良性肿块

尽管PBM与胆囊癌、胆管癌的发生密切相关,但也有良性肿块如胆管良性息肉的报道[22],不过很难在术前进行精确的诊断,需病理诊断进一步支持。

PBM的治疗与预后

由于PBM可能导致胆道恶性肿瘤高发,大多数指南推荐,一旦发现PBM,应在恶变前进行预防性手术。

一、内镜诊断与治疗

常规的影像学检查都有检查PBM的功能。腹部B超检查虽无创、无射线,但由于十二指肠气体的影响,用来诊断PBM的价值不高。更多的是CT或MRI、MRCP等检查来诊断[23]。但由于胰胆管系统受到周围组织、患儿哭吵、呼吸频率等影响,往往很难获得良好的影像。以往从小儿外科医师的角度,大多数PBM的诊断依赖于术中胆汁淀粉酶偏高和术中胆道造影[24]。这种方法往往难以发现CBD无扩张(部分B、D型)的PBM。近年,越来越多的学者使用ERCP进行诊断[25]。研究显示,ERCP和MRCP显示主胰管和共同通道的病例分别是96.8%比41.4%和90.5%比37.9%。因此,ERCP也被认为是诊断PBM的金标准[26]。近年来ERCP在婴幼儿PBM诊治中的地位越来越重要。尤其spyglass[27](ERCP的胆道镜)的应用和检查,对于共同通道的诊断从平面变成立体,更准确地诊断PBM。

ERCP治疗儿童PBM在近10年来很重要,主要用来缓解症状和解除胆道、胰管的梗阻。近年来也有许多国内机构报道通过ERCP行内镜括约肌切开、胆管或胰管引流、取石等方法治疗儿童PBM。经随访统计,解除胆道梗阻、降低胰腺炎的发生,有效率达82.4%[28-29]。另外,虽然目前主张以根治性手术或预防性手术为PBM的主要治疗措施,考虑到该病为先天性,发病年龄早,有些病人及其家属不愿意过早接受手术。对于一些存在结石的CBD囊状扩张患儿,也可采用ERCP取石、引流等暂时解除梗阻,延后患儿切除手术的时间。

D型PBM包括合并胰腺分裂。这些病人往往存在疼痛反复发作,有许多内镜医师用ERCP治疗这类病人,临床症状得到很好的缓解[29-31]。

对于一些存在PBM的RAP病人,根据不同的分型,部分可通过ERCP治疗取得良好效果,改善生活质量[20]。

二、手术治疗与预后

由于PBM胰液反流引起极高的胆囊癌及胆管癌发生率,因此,国内、外专家都建议,一旦发现PBM,均应考虑行分流手术[1,32]。即使无症状的婴幼儿病人,也建议在全身其他功能正常的情况下尽早手术。对于存在胆管扩张的PBM,建议行胆囊切除术、囊肿切除和肝管-空肠Roux-en-Y式重建术或肝管-十二指肠重建术。根据CBD囊肿及PBM的不同分型还可考虑行胰十二指肠切除术、保留十二指肠的胰头切除术等[33]。

对于胆管未扩张型PBM,可选择预防性胆囊切除[34]。是否进行预防性肝外胆管切除仍存在争议。在有条件的医疗机构,可选择微创的腹腔镜手术或达·芬奇机器人辅助下手术。

总 结

PBM是一种并不少见的胰胆管变异,发生于胚胎时期,肝外或肝内胆管癌或胆囊癌发生风险明显升高,因此需引起相关学科医师的高度重视。新的分型根据共同通道是否存在扩张分为4型,其中D型复杂型病人的分流手术后,各种胰腺相关问题的复发率更高。目前仍推荐,一旦发现PBM,就根据情况手术治疗。但对于一些急性胰腺炎、急性胆道感染等梗阻性病变起病,或胆胰管分流术后反复发作的胰腺炎等,ERCP治疗能取得良好的效果。