范式转换抑或东西合流?

——探析欧美建设性新闻运动的理论身份与价值

■ 刘自雄

“建设性新闻”(Constructive Journalism)是近十年来欧美新闻界推出的一个新兴新闻流派,目前在理论建设和媒体实践两方面都已颇有建树。它的理论先驱凯瑟琳·吉登斯泰德(Cathrine Gyldensted)、乌尔里克·哈格鲁普(Ulrik Haagerup)以及积极分子凯伦·麦金泰尔(Karen McIntyre)、约迪·杰克逊(Jodie Jackson)等人陆续出版了著作,阐发理论主张及实践创新。2018年,英国的两家核心期刊《新闻学研究》与《新闻实践》先后开辟专刊,发表了系列研究论文。与此同时,致力于理论倡导与实践推广的“建设性研究所”(Constructive Institue)、“建设性报道网络”(Constructive Journalism Network)、“建设性新闻计划”(Constructive Journalism Project)等国际组织相继成立。此外,第一届(2016)、第二届(2019) 全球建设性新闻学术研讨会先后在荷兰、瑞士召开。由此可见,建设性新闻是欧美新闻界颇具影响的创新运动。

本土学界对“建设性新闻”的关注略为滞后。张艳秋是较早介入的学者之一,她在2014年发表的一篇英语论文中,借用“建设性新闻”概念来阐释中国媒体在非洲的传播实践。①2016年,她在合作发表的另一篇英语论文中将建设性新闻认定为中国媒体在非洲践行的一种“新闻范式”。②2017年,国内期刊发表晏青与凯伦·麦金泰尔的《建设性新闻:一种正在崛起的新闻形式》③一文,首度向本土学界介绍建设性新闻运动的基本情况。进入2019年,相关论文增多,除了凯伦·麦金泰尔的《建设性新闻:概念的界定与实验》④之外,史安斌与王沛楠⑤、白红义与张恬⑥、王辰瑶⑦、徐敬宏⑧等相继发表论文,介绍与探讨建设性新闻的来龙去脉及其应用价值。2019年11月9日,中国社科院主办了“建设性新闻:理念与实践”国际学术研讨会,凯伦·麦金泰尔与尼科·德罗(Nico Drok)等外国专家参会。同月,首部介绍西方建设性新闻实践的著作《建设性新闻实践:欧美案例》⑨出版。不久,国内首家“建设性新闻研究中心”在苏州大学成立。显然,本土学界已经把建设性新闻纳入到前沿研究话题当中。

综上所述,建设性新闻是国内外新闻界正在关注的一个热点话题,目前的研究尚处在初级阶段,有深化与拓展的必要。本文旨在深入剖析欧美建设性新闻的理论建构背景、内涵以及意义,并通过文献研究和比较研究,诉诸东西方理论对话,辨析“建设性”概念在中西新闻思想史上的历史性身份,澄清欧美建设性新闻理论与非西方新闻理论之间的关系,以科学评价该运动的理论与实践意义,并推论其借鉴价值。

一、建设性新闻运动在西方兴起的背景

通过梳理相关学者的论述,可以将其崛起原因概括为下述三个方面。

第一,西方公众对媒体的信任危机是触发新闻变革运动的根本原因。丹麦是建设性新闻的创始基地,该国公众对媒体的信任度低迷,据皮尤研究中心发布的2018年研究报告,丹麦公众只有47%的人信任媒体。另据路透社研究所最新发布的《数字新闻报告2019》,丹麦公众对新闻的总体信任指数只有57%,对社交媒体新闻的信任度更低,只有15%。另据著名公关公司埃德尔曼(Edelman)发布的“信任晴雨表”(Trust Barometer)报告,近三年的调查数据表明,无论是北欧、西欧国家,还是美国,媒体信任度的指标都低于60%。在2018年的调查中,英国为32%,法国33%,德国和美国皆为42%,荷兰为58%。在2019年,法国36%,英国37%,德国44%,美国48%,荷兰56%。2020年,英国为35%,法国37%,美国48%,荷兰58%。这些数据反映了各国公众对媒体的信任度普遍低迷,意味着20世纪初建构起来的新闻专业文化及伦理规范在21世纪已深陷危机。

建设性新闻的倡导者们反思媒体信任度低迷的原因,达成一致看法:传统的新闻文化出现了结构性问题。媒体惯于讲述坏消息的故事,认为负面新闻能够激发点击。新闻评价体系也偏爱负面新闻,编辑部总是惯性地秉持“只要流血,就是头条”(If it bleeds,it leads)的价值观,媒体报道总是围绕冲突与危机展开,战争、事故、谋杀、天灾充斥媒体,新闻界深陷负面新闻文化的泥潭,这引起公众的不安、厌倦、疏离,损害了大众对媒体的信任感。基于此,必须反向重构新闻价值观与文化,“建设性新闻”于是作为矫正弊端的替代性方案被提出了。

第二,积极心理学为建设性新闻的先驱提供了理论灵感与变革工具。“建设性新闻”经历了十年的酝酿和发展过程,它的概念化、理论化与积极心理学密切相关。凯瑟琳·吉登斯泰德于2010年至2011年期间进入美国宾夕法尼亚大学攻读“应用积极心理学”硕士项目,受到 “积极心理学之父”马丁·塞利格曼博士(Martin Seligman)的影响,于2011年最早提出了将积极、道德和前瞻心理学整合到新闻领域的想法。当年,她完成了硕士学位论文《用积极心理学创新新闻报道》。吉登斯泰德有十几年的新闻工作经验,对传统新闻报道模式的弊端深有体悟,在积极心理学的启发下,她创建了新概念,并阐发了系统的建设性新闻思想。随后,她出版了《建设性报道手册》(2014)、《从镜子到推动者:建设性报道中的五个积极心理学要素》(2015)等著作。2017年,吉登斯泰德还与荷兰记者卡尔雷·斯穆特(Karel Smouter)一起联合创立了“建设性新闻网”,从事理论推广与培训工作。

吉登斯泰德还直接影响了美国青年学者凯伦·麦金泰尔,使之成为主要的理论建构者之一。她们在一篇合作论文中明确表示:积极心理学是建设性新闻的理论基础。麦金泰尔曾经在本科期间主修新闻学,辅修心理学;在吉登斯泰德的影响下,她在北卡教堂山分校攻读博士学位期间(2012—2015)专注于建设性新闻研究,于2015年完成了博士论文《建设性新闻:新闻报道中积极情绪和解决方案信息的作用》;随后她进入弗吉尼亚联邦大学媒介与文化学院任教,继续该主题的研究,在期刊上发表了多篇论文,成为主要理论贡献者之一。吉登斯泰德与麦金泰尔等人成功地对建设性新闻进行了概念化与理论化,对西方新闻界产生了广泛影响。

第三,传统媒体的生存危机吸引部分新闻工作者尝试建设性报道实验。在数字革命和社交媒体革命的背景下,人们的新闻消费习惯重组,旧的媒体运作模式和新闻报道惯例已经失去了吸引力,传统新闻文化无法感召记者的职业认同,于是部分记者有了求新求变的动力,通过拥抱建设性新闻,重新找到了价值认同。乌尔里克·哈格鲁普曾长期担任丹麦公共广播公司的执行新闻总监。2014年,他出版了《建设性新闻:为什么消极性会破坏媒体和民主以及如何改善明天的新闻报道》。2017年,他又出版了《建设性新闻:如何通过明天的新闻业拯救媒体和民主》。2017年9月,哈格鲁普在丹麦奥尔胡斯大学创建了“建设性研究所”,提出的使命是“在5年内改变全球新闻文化”。他认为,建设性新闻是对主要关注冲突和危机的主流媒体文化的一种纠正,后者是“民主的悲剧”。建设性新闻希望专注于明天并激励社会,通过强调更准确、平衡和关注解决方案的报道来对抗新闻报道的琐碎化和退化。

在新闻生态大变革的背景下,以吉登斯泰德与哈格鲁普为代表的专业记者积极反思与突围,渴望走出新闻危机与理论迷思,通过建构新的理论与实践模式,来改造新闻文化,以拯救新闻业乃至西方民主建制的公信力危机。

二、建设性新闻的核心价值主张

吉登斯泰德与麦金泰尔最初给“建设性新闻”的工作定义是:运用源自积极心理学及相关领域的技术;故事对社会很重要;坚持新闻业的一个或多个核心职能,即:扮演看门狗角色;提醒公众潜在威胁;传播重要信息,以养成知情的选民。2017年,吉登斯泰德与麦金泰尔又再度尝试对概念进行更加成熟的定义,她们将其修正为:一种新兴的新闻报道形式,将积极心理学技术应用于新闻采集和制作流程中,努力创造富有成效和引人入胜的报道,同时忠实于新闻的核心功能。吉登斯泰德还对积极心理学可用于建设性新闻的五项技术进行了深入解析,具体包括:(1)告别“疾病模式”,以“幸福模式”来报道新闻;(2)用PERMA工具来报道新闻;(3)改变提问方式,关注合作、解决方案与愿景;(4)用正确方式讲故事,以建设性的叙述和结束语来影响公众的情绪状态与参与意愿;(5)推动社会进步,添加面向未来的问题。

哈格鲁普与“建设性研究所”的同仁一起酝酿了建设性新闻的核心主张,具体包括:(1)重要的(critical)、客观的和平衡的;(2)解决社会面临的重要问题;(3)基于事实,没有偏见;(4)保持冷静;(5)不屈服于丑闻和暴行;(6)连接而不是两极分化;(7)前瞻性和面向未来;(8)细致入微。同时,还澄清了它不包括:(1)促进具体议程,跨越新闻与政治之间的界限;(2)不批评或天真;(3)促销英雄、政府或民间社会组织;(4)遮掩批判性观点;(5)任何形态或样式的行动主义;(6)愚蠢的、琐碎的或喜讯;(7)虚假的对等/平衡;(8)提倡一种解决方案而非另一种;(9)过于简化复杂问题,或为解决问题提供过于简单的方案。

“建设性新闻计划”的联合创始人西恩·伍德(Sean Dagan Wood)与丹尼尔·巴蒂斯特(Danielle Batist)将概念定义为:严谨、有说服力的报道,使受众能够作出建设性的回应,在维护新闻核心功能和道德的同时,呈现更全面的真相。他们还概括了十五条特征,并特别强调不能将其混淆于“好新闻”(Good News)、倡导性新闻(Advocacy Journalism)以及受政府影响的“发展新闻”(Development Journalism)。

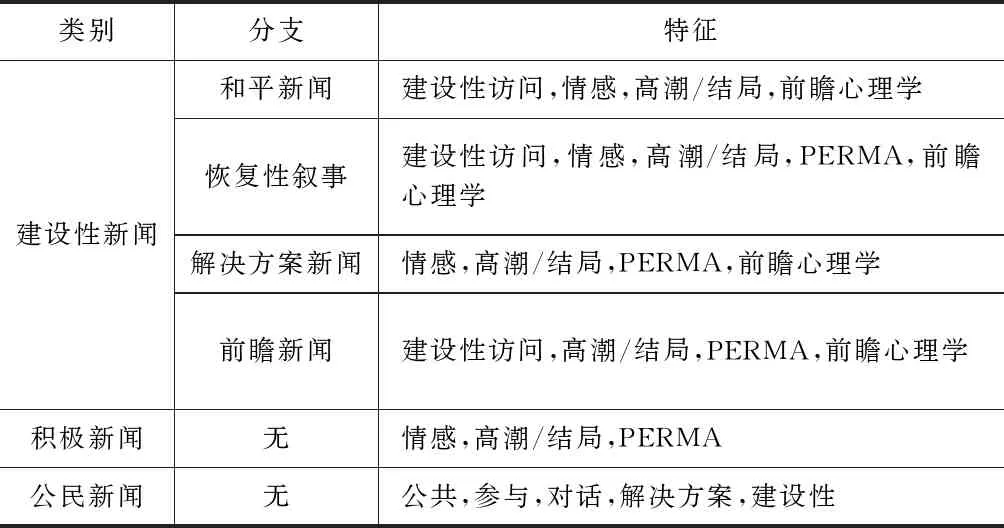

此外,为了清理新闻界陆续涌现的一些“类概念”带来的混乱,例如正面新闻(Positive Journalism)、和平新闻(Peace Journalism)、解决方案新闻(Resolution Journalism)、前瞻新闻(Prospective Journalism)、恢复性叙事(Restorative Narrative)、公民新闻(Public Journalism)等,吉登斯泰德与麦金泰尔用图表厘清相关概念的关系(见表1),把建设性新闻看作是一个“总括术语”,包含和平新闻、解决方案新闻、恢复性叙事与前瞻新闻等四个分支;同时澄清了它与正面新闻、公民新闻之间的联系与差异。

表1 建设性新闻的分支及心理学技术在报道中的使用

如表1所示,建设性新闻的四个分支流派在报道理念及技巧方面共享很多观念,但又各有侧重。其中,“和平新闻”是基于“和平研究之父”、挪威社会学家约翰·加尔东(Johan Galtung)的原始概念而建立的,可以追溯到1965年。后来,杰克·林奇(Jake Lynch)和约翰·加尔东进一步发展了“和平新闻”的概念,认为记者在报道冲突和战争时表现出对暴力的偏好,这是有问题的,应该纠正偏差;冲突是各方之间的利益冲突,应该通过新闻报道,在各方之间寻求妥协机会,达成更深层次的协议,防止冲突加剧、乃至演变成战争。

“恢复性叙事”是美国非盈利组织“希望之声”(Images & Voices of Hopes,IVOH)建构的术语。2013年,数十位媒体从业人员集体讨论、拟定了它的定义,即,讲述人们和社区在经历困难时期和之后如何学习重建和恢复的故事。包括一系列主张:(1)捕捉真实的事实,揭示希望与可能性;(2)突出有意义的进展;(3)揭示唤醒人们联系感的普遍真理,赋予人与社区以面对困境的韧性;(4)持续关注访问;(5)是个人或社区的真实经历;(6)基于力量,帮助人们与社区找到力量。恢复性叙事旨在革新传统的灾难报道,它建构了自然灾难与社会悲剧报道的一整套解决方案,具有强烈的建设性。

“解决方案新闻”也是美国新闻界建构的一套理论学说。早在1998年,自由记者苏珊·贝内斯(Susan Benesch)就在《哥伦比亚新闻评论》上发表了《解决方案新闻的崛起》一文,指记者在新闻报道中不止是发现、揭露问题,而且还注意探寻解决问题的办法。近年来该概念被发扬光大,总部位于美国的“解决方案新闻网络”(Solutions Journalism Network,简称SJN)着力倡导、并推广实践,旨在“对社会问题做出反应,开展有力报道;寻求重新平衡新闻,以使人们每天都能接触到有助于他们理解问题和挑战的故事,并揭示潜在的应对和解决方法。”

“前瞻性新闻”是吉登斯泰德的个人创见,意指用前瞻心理学(Prospective Psycholog)的理论与技术来开展新闻报道。由斯科特·考夫曼(Scott B.Kaufman)和马丁·塞利格曼领导的“想象力研究所”(The Imagination Institute)致力于前瞻心理学研究,吉登斯泰德受到影响。她认为,传统新闻报道主要描述已发生或正在发生的事情,因此记者往往充当侦探的角色,回顾过去,报道当前的新闻。记者几乎从来不会为面向未来的、有远见的政治辩论提供便利。但是,在影响决策者和掌权者的思维方式时,记者可以发挥作用,即面向未来提问,这样才有助于找到面向未来的解决方案,提高政治报道和辩论的质量。

至于上表中罗列的“公民新闻”,吉登斯泰德与麦金泰尔认为,建设性新闻与其有渊源关系,它继承了公民新闻的某些因素。一方面,公民新闻的目的是促进“更健康的公共氛围”,这也是建设性新闻的目标。另一方面,传统新闻工作者坚持独立、消极的立场,只重视搜集新闻报道之前的信息,不考虑新闻发布后的社会影响;而公民新闻与建设性新闻的记者在塑造故事方面的作用更加积极,更鼓励公众参与;记者更充分地参与故事的解释,还担心新闻的影响或报道后发生的事情;建设性新闻与公民新闻一样,要求新闻工作者采取更积极、更参与的方式。

三、“建设性”在西方新闻理论话语中的历史身份

在经过十年时间的积淀之后,建设性新闻已经形成了较成熟的理论学说。但是审视“建设性”概念及其内涵阐释,不难发现它植根于西方新闻思想的旧传统,并非新颖的创见,它与现代新闻学早期及中期建构的一些理论学说有着蛛丝马迹的联系。

密苏里新闻学院的创始人沃尔特·威廉姆斯(Walter Williams)在新闻史上留下的重要理论遗产之一就是《记者信条》(Journalist′s Creed),其中有一段话:“我相信,那些最成功的新闻报道——因为是最好的,所以配得上成功——敬畏上帝,尊重人;它坚定地独立,不受骄横意见或贪婪权力的影响;它是建设性的,宽容而不草率;自我控制,保持耐心;总是尊重读者,并且无所畏惧。”显然,在这段话语中,“建设性”是其主张的新闻价值之一。可见,“建设性新闻”并非原创,而是有着深厚的历史根基。不过,“建设性”原则长期被西方新闻界忽视、轻视,并未被当作为核心价值。

在美国新闻界后来建构的核心理论体系中,“建设性”“积极的”元素要么不被重视,鲜少被使用,要么还被污名化。在哈钦斯委员会发表的《一个自由而负责任的新闻界》报告中,没有出现“建设性”概念,“积极的”一词出现五次,跟“积极自由”的论述有关,并不涉及新闻报道的积极性、建设性。在《报刊的四种理论》中,“积极的”与“建设性的”在正文中各自出现三次,都是威尔伯·施拉姆在评价“报刊的苏维埃共产主义理论”时用来指称苏联新闻学说的。据他的梳理,在苏维埃新闻理论中,广播的功能之一是“为人民提供一个积极的、建设性的放松手段。”他奚落般地分析到,西方新闻价值中倡导的“人情味”,在苏联意义上不是积极的和建设性的。在施拉姆的论述中,这两个概念都是用来质疑和讽刺苏联报刊理论的。不过,在该书封底刊载的书评摘引中,《基督教科学箴言报》的编辑保罗·德兰(Paul S.Deland)倒是很另类地认为大众媒体有责任选择和传播更多“建设性的”、较少“破坏性的”国际信息,来促进兄弟情谊的传播。这句话对于该书的“冷战”基调是不啻是一种反讽。实际上,“社会责任论”内在即便有建设性的内涵,但是并未将其当作核心价值来倡导。

比尔·科瓦奇(Bill Kovach)与汤姆·罗森斯蒂尔(Tom Rosenstiel)的《新闻学元素:新闻人应知与公众期待》是美国新闻学院的主流新闻理论教材,该书于2001年推出首版,即获得巴特·理查兹(Bart Richards)媒体批评奖。在2014年出版的第三版中,全书四度使用“建设性”的概念,例如,提到新闻记者应该扮演“建设性的议程设置者角色”,以帮助社区与公众,使他们制作的新闻对他们的同胞有用。应该说,科瓦奇与罗森斯蒂尔在一定程度上继承了沃尔特·威廉姆斯对“建设性”的一般性关注,但是他们对建设性价值的重视仍然微不足道,并未上升到核心原理与规范层面。

在西方主导新闻理论中,建设性没有得到重视。但是在矫正传统报道弊端的替代性新闻运动那里,建设性倒是被当作中心价值。20世纪90年代美国新闻界兴起的公共新闻也是针对当时新闻危机的一场革新运动,进行了十年左右的实验,一些媒体力图改造新闻编辑部文化,吸引公民参与,组织公民对话,用适当的方式构建重要社区问题的故事,探求公共问题的解决方案。吉登斯泰德认为,建设性新闻与公共新闻(或公民新闻)分享同样的DNA,努力将新闻纳入民主进程,在该进程中,媒体不仅向公众告知,而且还致力于使公民参与并引发公众辩论。但是,两者的区别在于,建设性新闻植根于行为科学(主要是积极心理学),它的研究结果是综合的;正是在这个交叉点进行了创新,她们用建设性价值创造了现代的、参与式的新闻报道模式。

此外,建设性新闻与同期产生的另一个新闻运动——“慢新闻”(Slow Journalism)也共享建设性的价值观。吉登斯泰德为此与荷兰慢新闻媒体《通讯员》(De Correspondent)的创始人罗伯·维恩伯格(Rob Wijnberg)进行了一次对话,后者确认了自身对新闻报道应该具备“建设性”的立场,包括邀请公众参与民主对话,不仅报道新闻事件,还关注新闻实践对公众的影响,应该让媒体成为改善世界的积极力量,等等。

事实上,在西方主流新闻话语中,“建设性”概念的存在感一直很低,几乎可以忽略,根本原因在于它与媒体的“看门狗”角色以及“客观性”规范之间存在着语义矛盾,建设性概念意味着媒体与政府当局、私有制企业、社会机构之间的良性互动关系。在克里斯多夫·斯特林(Christopher H.Sterling)主编的《新闻学百科全书》共计2500多页的内容中,“建设性”仅仅出现数次,且无关紧要。在斯蒂芬·沃恩(Stephen L.Vaughn)主编的《美国新闻学百科全书》中出现更少,同样亦是如此。而在克利福德·克里斯琴斯等人主编的《媒介规范理论》一书中,除了几处提及“建设性的冲突”“建设性批评”之外,建设性并非核心的新闻价值要素。从这种意义上来说,吉登斯泰德、哈格鲁普、麦金泰尔等人建构的建设性新闻学说,颠覆了西方传统新闻学规范理论和主导话语,为西方新闻学引入了崭新的价值尺度,具有值得称道的创新价值;具有托马斯·库恩(Thomas Kuhn)所说的“范式转换”(Paradigm Shift)的价值,是西方新闻学说的重要理论重构。

四、建设性:东西与西方、南方与北方的理论合流?

从国际新闻理论比较的视角来看,欧美建设性新闻思潮与第三世界的新闻理论学说之间有着密切关联。在政治学理论中,第三世界亚非拉国家有时也被称为“东方”“南方”国家。在其中一些坚持独立自主的本土化传媒政策的国家中,发展新闻学(Development Journalism)颇有影响。而“建设性”是发展新闻学中的核心价值,例如强调大众传媒推动经济社会发展的建设性作用,通过“建设性的手段”“建设性的方法”,媒体要发挥“建设性对话”“建设性批评”的作用,形成“建设性关系”,实现“建设性的社会变迁”。与此同时,“积极的”概念也是发展新闻学的核心概念,在理论话语中反复出现。从这种意义上来说,西方当下建构的建设性新闻学说,与发展新闻之间确实有理论上的共同语言,共享一些价值。不过,发展新闻的话语体系是指向第三世界的传播语境,与基于现代化理论的发展学说紧密相关,因此其理论话语的具体内涵具有自身的特殊性。而欧美的“建设性新闻”则指向西方发达国家主流媒体的新闻危机,旨在解决发达社会中的新闻传播问题。

在前苏联与中国的主导性新闻理论话语中,“建设性”也是核心的价值与规范之一。一方面,强调大众媒体是党和国家的助手,媒体与政府是建设性的关系,新闻媒体应该坚持“以正面宣传为主”的基本规范,坚持正确的舆论引导,有利于“团结、稳定、鼓劲”的目的;另一方面,也肯定大众媒体可以“建设性地”发挥舆论监督的作用,开展批评性报道。这一套话语向来不为西方待见,反映在“四种理论”以来的几乎所有西方中心主义的论述中,以至于“建设性”“积极”这些用来指称东方模式的概念,欧美学者甚至刻意回避使用。

随着21世纪以来国际比较新闻学研究的勃兴,“去西方化”(De-western)成为超越东西二元对立的响亮口号。西方学者开始探索超越西方中心主义的、僵化的规范理论研究,通过在“西方”与“东方”、“北方”与“南方”之间开展广泛的理论对话,在国际多元新闻体系及理论学说之间建构对话的桥梁,寻找新的理论合法性。例如丹尼尔·哈林与保罗·曼奇尼主编的《比较媒介体系:西方之外》一书中,对亚洲媒体包括中国媒体的“建设性”特征,有较为公允的评价。

在欧美建设性新闻运动中,“建设性”已经从边缘走向中心,在一定意义上颠覆了西方新闻理论传统,有向东方、南方靠拢的趋势。但是,审视建设性新闻的内涵阐述,我们还是可以发现东西之间、南北之间的价值观分歧。欧美建构的建设性新闻固然强调媒体与社会、公众之间的建设性关系,但是仍然强调媒体独立于政府当局、权力集团,这是哈格鲁普、吉登斯泰德、麦金泰尔等人在定义时已经明确表达出来的立场。而东方与南方的建设性价值观则特别强调新闻媒体与政府建制之间的“建设性的伙伴关系”。这也是两者之间不可通约的内在根本分歧。因此,在围绕建设性新闻的东西理论对话中,彼此仍然只能“搁置争议,求同存异”,无法真正合流。

五、西方新闻界对建设性新闻运动的评价

建设性新闻并没有颠覆西方传统理论的根基,而只是提供了一种修正主义的替代方案,是特定背景下出现的一种新型的“替代理论”(alternative theory)。它面临着很多困难与争议,很难主流化。基于以往社会责任理论、公共新闻运动的历史经验,可以推论,它不可能成为现行西方传播政经体制下的主导理论,也不可能获得主流媒体的全盘接纳。

建设性新闻运动的先驱们也有“自知之明”,并不认为它可以征服主流媒体。“解决方案新闻网络”的联合创始人戴维·伯恩斯坦(David Bornstein)在接受美国新闻研究所执行主任汤姆·罗森斯蒂尔的采访时说:“建设性新闻可以在对话中注入有关如何解决问题的新信息,它不仅合法,而且必要,如果我们希望新闻准确而全面的话。”他在发表于《纽约时报》网站《意见陈述者》(Opinionator)栏目的一篇文章中表示:应该公平地说,解决方案新闻也是合法的新闻报道的分支,并且必须与其他新闻类型保持相同的准确性和专业性标准。伯恩斯坦明白,解决方案新闻只是诸多新闻报道的分支类型之一,有它的存在价值,但它无法取代监督性的传统客观性报道。

吉登斯泰德也不认为建设性新闻可以替代传统负面新闻,它的价值在于平衡新闻报道中的正面与负面情绪。她在硕士论文中说:“如果我们的报道在情感上变得更加均衡,那么由于新闻中绝大多数的负价信息而使我们在听众中出现的脱敏现象可能会得到纠正……调查和批评性的故事仍然需要讲述,而不再失去敏感性的听众可能会从批评性的负面报道中看到更多的行动和影响。一个良好的新闻业将能够熟练和自觉地运用消极和积极的态度,从而根据我们的道德准则提高工作和工作场所的质量。”她认为,如同积极心理学只是补充、加强和平衡了心理研究领域一样,它不能取代传统心理学。另一位积极分子、前CBS新闻主播米歇尔·吉兰(Michelle Gielan)则认为这种“变革性新闻”(Transformative Journalism)超越了负面新闻或正面新闻的价值,开辟了新的“第三条道路”(a third path)。

一些批评者坚持辩证理性的态度,有的并不认同其理论上的合理性,也有人并不看好其可持续发展前景。比利时布鲁塞尔自由大学的几位学者认为:虽然学术界对该主题的兴趣稳步增长,但建设性新闻本身就是一个研究领域,仍需进一步发展。他们对建设性新闻持“批判性欣赏”的立场,认为它是“激进的另类新闻分支”,它的实践在某些方面是可能的,但是也阻碍重重。

基于对建设性新闻与解决方案新闻的元话语(meta-discourse)分析,伊利诺伊大学的坦娅·艾塔莫托(Tanja Aitamurto)与安妮塔·瓦玛(Anita Varma)认为,两者在理论上都存在着内在矛盾。它们虽然强调将报道的焦点从“问题”转移到“解决方案”,但是仍然奉行传统的盎格鲁-撒克逊新闻准则和惯例。建设性新闻通过解决棘手社会问题的强烈需求来证明其存在价值;同时,它的拥护者经常远离提倡社会公益的主张,并声称它们只是客观地涵盖了解决方案。这种策略性措辞意味着它们试图在“建设性新闻”与“倡导性新闻”之间划清界线,并将建设性新闻置于传统新闻监督角色范围之内。这样做掩盖了建设性新闻与监督性新闻之间的区别,并且在言辞上混淆了建设性新闻从根本上追求社会进步的理想。解决方案新闻和建设性新闻的元话语声称可以加强(而不是拆除,或挑战)传统新闻规范。然而,通过掩盖新闻业的建设性作用,声称建设性新闻主要是增强的监督新闻,最大程度地降低了其促进社会进步的潜力。在她们看来,建设性新闻既想表达推动社会进步的诉求,又想保有“客观”的名声,实际上自相矛盾,暴露了其保守主义心态。

维也纳大学的丹尼尔·诺莱克(Daniel Nölleke)评价说:“建设性报道并未在概念上代替传统新闻,而是作为一种额外的新闻工具。尽管媒体行业已经接受了建设性报道,但对它的学术分析仍处于起步阶段。到目前为止,仍然广泛未知的是涉及哪些主题、以及怎样设计建设性故事。”他的怀疑态度,与路易斯·伍德斯托克(Louise Woodstock)在评价曾经盛行一时的公共新闻运动时所说的话类似:“公共新闻是一组抽象的理想,而不是新闻方法。”目前建设性新闻的发展处境确实如此,它提出了一组抽象的新闻价值观,但并未厘清具体的可操作方法。

德国学者克劳斯·迈耶(Klaus Meier)通过两项受众实验研究,尝试论证建设性新闻的可操作性。她认为,可以将建设性新闻的周密使用方式整合到新闻编辑室策略中;但这并不是那么容易实现,建设性报道需要更多的资源、时间和空间。这种批评意见直击要害,建设性新闻的可操作性并不强,它意味着更高的经济成本和人力成本,而它缺失有效财务模式决定了它的生命力。从这个视角来看,我们可以推论:建设性新闻在理论上颇为高贵动听;但在实践中无法制度化,难以推广,因此很难可持续发展。

六、欧美建设性新闻运动带给我们的启示及借鉴价值

基于理性的对话态度,我们可以从欧美建设性新闻运动中获得如下几点启示。

第一,西方新闻界发现传统客观性报道存在弊端,提出用建设性报道来予以平衡,在理论上具有借鉴价值。我们同样也需要反思客观性报道所导致的负面新闻泛滥,社会舆论充满负面情绪和戾气,舆论场存在着不同程度的失衡。从这种意义上来说,我们有必要汲取建设性新闻的一些理念、价值与方法,引入积极心理学的工具和技术,来改造新闻报道,使正面报道与负面报道达到更好的平衡,以形成健康的社会舆论氛围。

第二,中西关于“建设性”的理解与阐释既有一定的相通之处,也存在根本差异。欧美建设性新闻运动所阐发的概念内涵植根于“盎格鲁-撒克逊新闻准则和惯例”,仍然强调独立、客观等自由主义核心价值。中国本土语境下的“建设性”则基于“中国道路”,两者之间存在着不可通约的差异。因此,我们不需要亦步亦趋地发动建设性新闻运动。但它确实带给了我们一点启示,即加强自身新闻理论中关于建设性元素的内涵建设。积极心理学完全可以作为我们加强关于建设性的理论建设的有用工具。

第三,新闻学是复数概念,存在着多元的理论学说,各种理论学说都有其一定的合理性。建设性新闻针对传统新闻的缺陷,提出制衡的解决方案,有其充分的合理性。遗憾的是在西方现行政经体制之下,它虽然成功地概念化、理论化了,但是无法制度化、主流化。我们在坚持中国特色的核心传播价值观的基础上,继承创新,兼容并包,取长补短,才能推进理论研究不断前进,才能有效解释多元化的现状,也才能指导多样性的实践。在新闻报道实践领域,各种报道理念、方法、技术各擅所长,形成互补、平衡的关系,才能构建良性的舆论场,实现推动社会进步的终极目标。

第四,在跨文化的新闻理论对话方面,建设性新闻是一个可以建立起共同对话基础的有效概念工具,比我们直接用“新闻宣传”来跟西方的“专业新闻”展开对话来得更加有效。尤其是随着中国国际影响力的提升,中西的传播力量在第三世界南方国家相遇的时候,我们需要选用更加有效的理论工具来解释自我,而建设性新闻是一个对外传播时更加行之有效的理论工具。例如张艳秋的英语论文在国际学术圈借助于建设性概念的诠释,可以发挥连通中国新闻思想的外译,创造与西方理论对话的空间。赵月枝从比较新闻学的视角推动中西新闻传播思想的对话,来破除西方中心主义偏见,阐释中国新闻理论的价值与规范,也是行之有效的学术对话策略。显然,在未来推动中西新闻学术对话时,进行适当的话语转换是值得探索的路径,可以假借可通约的概念转换,有效地推进国际学术对话。

注释:

① Zhang Yanqiu.UnderstandChina′sMediainAfrica:FromthePerspectiveofConstructiveJournalism.北京:“中国与非洲:传媒、传播与公共外交”(China and Africa:Media,Communications and Public Diplomacy)国际学术会议论文,2014年9月10-11日。

② Zhang Yanqiu,Simon Matingwina.ConstructiveJournalism:ANewJournalisticParadigmofChineseMediainAfrica.From China′s Media and Soft Power in Africa:Promotion and Perceptions,Edited by Xiaoling Zhang,Herman Wasserman,Winston Mano.Hampshire:Palgrave Macmillan.2016.pp.93-105.

③ 晏青、[美]凯伦·麦金泰尔:《建设性新闻:一种正在崛起的新闻形式——对凯伦·麦金泰尔的学术访谈》,《编辑之友》,2017年第8期,第5页。

④ [美]凯伦·麦金泰尔:《建设性新闻:概念的界定与实验》,林晓平译,《新闻与传播研究》,2019年第S1期(增刊),第42页。

⑤ 史安斌、王沛楠:《建设性新闻:历史溯源、理念演进与全球实践》,《新闻记者》,2019年第9期,第32页。

⑥ 白红义、张恬:《作为“创新”的建设性新闻:一个新兴议题的缘起与建构》,《中国出版》,2020年第8期,第8页。

⑦ 王辰瑶:《论“建设性新闻”适用性与可操作性》,《中国出版》,2020年第8期,第15页。

⑧ 徐敬宏、郭婧玉、游鑫洋、胡世明:《建设性新闻:概念界定、主要特征与价值启示》,《国际新闻界》,2019年12期,第135页。

⑨ 唐绪军、殷乐著:《建设性新闻实践:欧美案例》,社会科学文献出版社2019年版。

⑩ Pew Research Center.NewsMediaandPoliticalAttitudesinDenmark.https://www.pewresearch.org/global/fact-sheet/news-media-and-political-attitudes-in-denmark/.2018.5.27.