非物质文化遗产数字信息对受众城市认同的影响*

——基于新浪微博的实证研究

■ 薛 可 李 柔

一、引言

《中华人民共和国非物质文化遗产法》对非物质文化遗产(简称“非遗”)的定义为:各族人民世世代代相传承并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。非遗依托独特的文化和历史背景诞生,是对文化多样性、活态性和创造力的呈现,是一种独特且珍贵的文化资源,对文化与自然环境的共同发展有着重要的促进作用。截止2018年底,中国入选联合国教科文组织的非物质文化遗产已达到40余项,居世界首位。那么,是否可凭借非遗的文化感染力来提升国家形象及城市认同?

根据地方认同概念①,城市认同是人与城市互动过程中形成的主观对城市的肯定态度及身份归属感②,而人对城市的识别和认知主要依赖城市符号这一物化载体③,城市认同的形成与城市符号密切相关。 城市符号形式多样,可以是某个代表性建筑,可以是某种特色文化,也可以是某种令人印象深刻的特质等。非遗为一方土地所独有,地域文化特质鲜明,是城市文化和社会历史的缩影与载体,在城市形象宣传中常作为有代表性的城市符号呈现。数字时代的到来,改变了城市形象的传播生态。新媒体平台成为重要的信息传播集散地,潜移默化地影响受众对城市的感知及态度,微博平台上的非遗数字传播便是其中代表之一。根据新浪《2018年微博用户发展报告》,新浪微博月活跃用户4.62亿,连续三年增长7000万以上,网民普及率高。该报告还显示,在微博平台上非遗类话题讨论度也不断攀升,其中包含非遗的人文类微博发布量和阅读量以超高速的态势增长,在微博信息话题度增长速度最快的垂直领域中排第5位。因此,本研究以微博信息为样本,研究非遗数字信息对受众城市认同的影响。

苏州是江南文化的代表性城市④,苏绣作为江南文化的代表性非遗之一,以柔美、雅致、素洁为主要特点,既具备艺术的形态,又是民众社会生活艺术呈现⑤,是苏州属地文化组成部分。苏绣作为苏州城市符号的价值⑥和对于苏绣进行数字化探索的必要性⑦均已经被论证。因此本研究以苏绣为研究对象,研究微博语境下苏绣传播对苏州城市认同产生的影响。

二、理论基础与研究假设

(一)卷入度与详尽可能性模型

根据卷入度的高低不同,受众对于接受信息的学习模式也不尽相同。综合高卷入度和低卷入度两种情况,社会心理学家佩蒂(Petty)和卡乔波(Cacioppo)提出了详尽可能性模型(Elaboration Likelihood Model,ELM)⑧,详尽可能性模型假设信息的说服存在两条路径:核心路径和边缘路径。卷入度越高,受众积极参与,精细加工的可能性越高,核心路径较为有效;卷入度越低,受众消极参与,精细加工可能性越低,边缘路径更为有效。

1.信息丰富度的影响

本研究将苏绣信息核心线索细化为苏绣信息丰富度,引入信息丰富度变量。基于达夫特(Daft)的信息丰富度理论,信息内容的丰富程度及形式多样性会对信息传播产生影响⑨。施文克(Schwenk)提出社交网络基本内容的接受度和信息量是成正比的⑩,受众对于过短的信息认识不清,这些信息内容本身的价值被剥除或压缩,受众的二次传播也会因此而受到影响。徐炳万(Suh Bongwon)等指出社交网络传播信息过程中整合了图片、视频、链接等多样的表现形式,进一步丰富了信息的内容。基于平斯基(Pinsky)的研究,这些不同形式也激发着不同的视觉信息线索,有助于阅读者对信息进行感知和记忆,进而促进受众的转发行为、评论行为。文字信息是微博的重要表现形式,除此之外,不同信息形式对于传播效果的影响不可忽视,当文字越丰富、信息传播形式越丰富,信息内容丰富度越高,人们对信息就越认可。据此,提出假设:

H1:信息内容丰富度正向影响感知苏绣吸引力。

2.信源公信力和信息传播热度的影响

本研究将边缘线索细化为苏绣信息信源公信力和苏绣信息传播热度。根据详尽可能性模型,除信息本身之外的线索被称为边缘线索,在霍夫兰(Hovland)说服模型中,信源作为有力的外部刺激,显著影响着信息的说服效果,其中信源的公信力和受喜爱性均为重要指标,公信力包括专业性和可靠性等,受喜爱性包括吸引力和相似性等。埃德尔斯坦(Edelstein)等人的研究表明,信源公信力可以相对独立地被测量,因为受众对于信源的信任程度和信任理由与信息和渠道并不相同。莫里斯(Morris)等的研究表明,信源公信力显著正向影响着受众的信息加工方式以及受众对信息的认同。

在微博这类社交媒体中除信源之外的边缘线索还包括信息传播热度,以点赞、转发、评论的形式呈现。查米阳(Cha Meeyoung)通过微博信息的转发、评论以及相关词汇提及频率测量信息传播热度,阐明当信息传播热度越高,受众参与度与讨论度也就越高,态度上改变也就越明显。基于受众从众和趋同心理,休顿(Hutto)等研究证实,当微博信息带有话题标签,预示着该信息的共同讨论度和热度更高,受众对于信息响应更为积极。刘嘉琪等人的研究也发现评论数和点赞数能够使受众观察到其他受众反馈,影响受众行为。综上,本研究提出以下假设:

H2:信源公信力正向影响感知苏绣吸引力。

H3:信息传播热度正向影响感知苏绣吸引力。

3.苏绣卷入度的影响

基于详尽可能性模型通过苏绣数字信息对苏绣吸引力进行说服。受众对苏绣卷入度越高,受众参与苏绣数字信息传播越积极,苏绣数字信息本身的影响越大;相对的受众对苏绣卷入度越低,苏绣数字信息信源和传播热度的影响越大。当对苏绣卷入度较高时,信息本身发挥主要影响;当对苏绣卷入度较低时,边缘路径发挥主要影响。因此,本研究提出以下假设:

H4:苏绣卷入度正向调节信息内容丰富度对感知苏绣吸引力的影响。

H4a:苏绣卷入度高时,信息内容丰富度对感知苏绣吸引力有显著正向影响。

H4b:苏绣卷入度低时,信息内容丰富度对感知苏绣吸引力无显著影响。

H5:苏绣卷入度正向调节信源公信力对感知苏绣吸引力的影响。

H5a:苏绣卷入度高时,信源公信力对感知苏绣吸引力无显著影响。

H5b:苏绣卷入度低时,信源公信力对感知苏绣吸引力有显著正向影响。

H6:苏绣卷入度正向调节信息传播热度对感知苏绣吸引力的影响。

H6a:苏绣卷入度高时,信息传播热度对感知苏绣吸引力无显著影响

H6b:苏绣卷入度低时,信息传播热度对感知苏绣吸引力有显著正向影响。

(二)情感迁移模型

为探索受众对品牌延伸的评价和态度,费斯克(Fiske)等提出情感迁移模型(affect-transfer model)。在此模型中受众对原有对象的态度和感情通过两种可能的途径向延伸品迁移。直接迁移时,品牌态度是受众对品牌的一种条件反射,当条件刺激出现,会一定程度上唤醒受众情感,这是一种不自觉被动反应,很少有主动的参与和信息加工;第二条路径是间接迁移,延伸品与原品牌契合度越高,态度和情感的迁移越顺畅。这一迁移路径需要受众主动进行认知加工,因此,它反映受众卷入度较高,对原品牌和延伸品了解详细的情况。阿克尔(Aaker)和凯勒(Keller)用认知一致性阐释了这种迁移过程:如果感觉到延伸品与原品牌之间契合度较高,则会遵循认知节省原则,把对原品牌的情感迁移到延伸品上,以保持了认知的稳定和一致性。但若两者间的主观契合度较低,则会引起认知失调,因而可能对延伸品产生负面情感。

该理论的研究除了集中在品牌延伸中,还拓展到地理标志的品牌延伸、城市体育赛事与城市形象的情感迁移等领域,也证实地方符号(地理标志、城市体育赛事)与城市的契合度能影响情感迁移的效果,该理论的适用性在城市符号与城市间关系中得到了证实。

为探索受众对苏绣态度与苏州认同的关系,需要明确如何衡量受众对苏绣的态度。本研究采用了较为公认的态度模型:霍夫兰和罗森博格(Rosenberg)提出的三元态度模型,该模型将态度分为认知、情感和行为三个维度,并解释了三个维度之间的相互关系。本研究探索受众认知和情感导致的情感迁移,不涉及行为层面。张希月和陈田的研究提出了感知苏绣吸引力概念,包含了对苏绣的情感和认知成分,适用于情感迁移模型,可用来衡量受众对苏绣的情感和态度,因而本研究采用这一概念来衡量受众对苏绣的态度。

本研究由于主要关注受众态度的转变,将城市认同作为因变量,只关注情感、归属感等因素,摒弃认知、心理结构等非主要研究因素。

苏绣是苏州的文化符号,当苏绣出现在受众视野,且以符号的形式强调了苏州的某种特质,会一定程度上唤起受众的情感。根据情感迁移理论,为保持认知一致,受众对于苏绣的态度会通过情感迁移影响其对苏州的态度,当苏绣和苏州契合度较高,情感迁移过程会比较顺畅,因此,感知契合度对这一过程存在调节作用。据此,本研究提出以下假设:

H7:感知苏绣吸引力正向影响苏州认同。

H8:感知契合度正向调节感知苏绣吸引力与苏州认同的关系。

三、研究方法

(一) 实验设计

根据详尽可能性模型和情感迁移理论及假设,本研究设计了2(高/低信息内容丰富度)*2(高/低信源公信力)*2(高/低信息传播热度)的实验,分别验证不同苏绣卷入度下信息内容丰富度、信源公信力、信息传播热度的影响。

1.材料选取

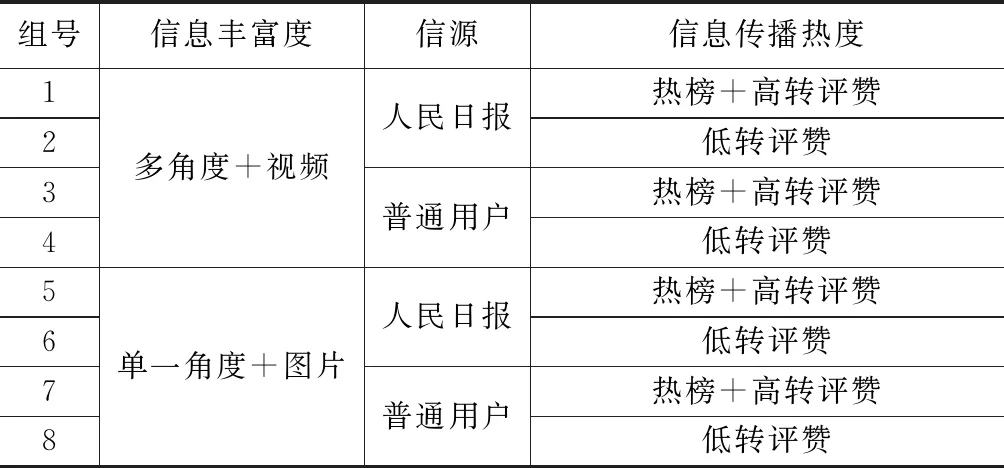

实验中采用模拟微博界面作为刺激材料。选用较为中性化语气的文字和视频,以摒除表述情感上的不一致带来的差异。信息丰富度通过内容及形式的丰富与否进行区分,高丰富材料内容包括对苏绣的审美、技艺、传承以及收藏价值等方面进行描述,低丰富材料内容仅对苏绣审美价值进行描述;因视频是图片形式和声音形式的结合,因而高丰富材料形式采用文字加视频的形式,低丰富材料形式采用文字加图片的形式呈现。根据薛可等研究,受众对官方媒体的信任远超过一般受众,因此实验材料选用受众熟悉且公信力较高的人民日报和一名虚拟普通微博用户作为微博发布主体,展示其粉丝数、发布的微博数、微博认证等信息,以凸显两者公信力差异。

结合微博本身的特质,通过对微博转发、评论、点赞人数以及是否出现在微博热榜上区分传播热度。

根据实验材料设计,实验共分为八个实验小组,被试分组如下:

表1 实验分组

2.量表与问卷设计

自变量:信息丰富度(核心线索),在本研究中指信息内容量、呈现角度和形式,主要借用陈(Chen)的测量方式,共4个题项;信源公信力(边缘线索),在本研究指微博信源关注人数多或少以及是否是权威媒体,主要结合参考麦尔(Meyer)和詹骞的测量方式,因本研究主要测量微博平台信源公信力,删除与本研究不匹配指标,共2个题项;信息传播热度(边缘线索),在本研究中指微博信息点赞、评论、转发数量多少以及是否在热门榜单,主要参考察(Cha)的研究,共2个题项。

调节变量:苏绣卷入度,在本研究中指对苏绣的熟悉程度和接触程度:主要参考扎伊科夫斯基(Zaichkowsky)的测量方式,结合测量语境以及苏绣特质,删除不恰当项,共5个题项;感知契合度,在本研究中指感知到的苏绣与苏州的形象和文化契合度,主要分为形象契合度和文化契合度两个维度,前者参考沃尔克纳(Völckner)和扎特勒(Sattler)的研究,后者参考周露阳的研究,共7个题项。

中介变量:感知苏绣吸引力,在本研究中指感知到的苏绣对自身的吸引力程度,主要参考张希月,陈田的测量方式,共5个题项。

因变量:苏州认同,在本研究中指对于苏州的认同和依恋程度,主要参考威廉(William)和瓦斯克(Vaske)的测量方式,共9个题项。

(二)实验过程

本研究中苏绣数字信息对于城市认同的影响调查,主要通过滚雪球方式在互联网上发放问卷进行。为确保实验的有效性,在问卷发放过程中进行了严格的质量把控。如设置“不允许IP地址重复”防止重复填写问卷,问卷第一题设为是否使用微博等,防止非微博用户误填。

包含实验材料的调查问卷共有八份,被试随机回答其中一份问卷。本次调查共计回收问卷540份,问卷回收后根据选项重复率以及是否有未答题项进行了有效性筛选,筛选后,微博用户答卷525份,有效问卷总计479份,问卷有效率为91.2%,符合统计分析要求,组1到组8样本量分别为:59,58,61,58,61,60,61,61。

(三)操纵检验

被试对信息丰富度、信源公信力、信息传播热度的问项进行回答之后,通过独立样本T检验,验证被试是否明显感知到不同材料的信息丰富度、信源公信力和信息传播热度不同。

检验结果表明,高信息丰富度组对于信息丰富度的感知显著大于低信息丰富度组(M高信息丰富度=3.62,M低信息丰富度=2.59,n=479,p<0.01);高信源公信力组对于信源公信力的感知显著大于低信源公信力组(M高信源公信力=3.47,M低信源公信力=2.64,n=479,p=<0.01);高信息传播热度组对于信息传播热度的感知显著大于低信息传播热度组(M高信息传播热度=3.51,M低信息传播热度=2.36,n=479,p<0.05)。故对信息丰富度、信源公信力和信息传播热度的操纵均有效。

四、数据分析与假设检验

(一)信效度检验

本研究中,苏绣数字信息属性、苏绣卷入度、感知苏绣吸引力、感知契合度、苏州认同五个部分测量项的Cronbach′s α系数值分别为0.744,0.946,0.946,0.952,0.957,各部分Cronbach′s α系数均大于0.7,信度理想。

结构效度指测量结果展示结构与测量方式之间的匹配程度。本研究采用KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)值判断相应变量对因子分析是否适用。一般而言,当KMO值大于0.7,可以认为问卷结构效度良好。本研究中,苏绣数字信息属性、苏绣卷入度、感知苏绣吸引力、感知契合度、苏州认同五个部分测量项的KMO值分别为0.786,0.934,0.916,0.948,0.957,各部分KMO值均大于0.7,结构效度理想。

(二)假设检验

1.微博信息对感知苏绣吸引力的影响

本研究采用2(信息丰富度)*2(信源公信力)*2(信息传播热度)ANOVA分析方法确定信息丰富度、信源公信力和信息传播热度对感知苏绣吸引力的影响,并验证交互作用是否存在。

表2 苏绣数字信息属性对感知苏绣吸引力影响

a.R2=0.323(调整后R2=0.313)

检验结果显示,信息丰富度,信源公信力,信息传播热度三个变量无论两两之间还是三者之间的交互项对感知苏绣吸引力均无显著影响,说明自变量之间不存在对感知苏绣吸引力的交互作用。

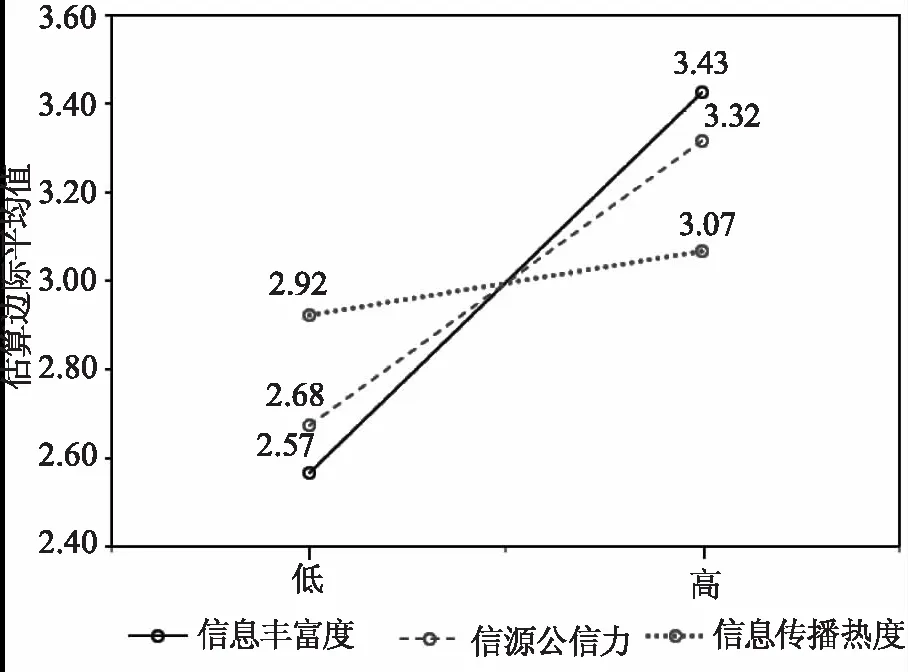

单独研究三个苏绣数字信息属性的影响,信息丰富度的高或低对感知苏绣吸引力存在显著影响(F=140.013,p<0.01)。从估算边际均值来看,低信息丰富度时感知苏绣吸引力(M边际=2.57)小于高信息丰富度时感知苏绣吸引力(M边际=3.43)。因此,信息丰富度对感知苏绣吸引力存在显著的正向影响,假设H1得到验证。

信源公信力的高或低对感知苏绣吸引力存在显著影响(F=78.513,p<0.01)。从估算边际均值来看,低信源丰富度时感知苏绣吸引力(M边际=2.68)小于高信源公信力时感知苏绣吸引力(M边际=3.32)。因此,信源公信力对感知苏绣吸引力存在显著的正向影响,假设H2得到验证。

信息传播热度的高或低对感知苏绣吸引力同样存在显著影响(F=3.940,p<0.01)。从估算边际均值来看,低信息传播热度时感知苏绣吸引力(M边际=2.92)小于高信息传播热度时感知苏绣吸引力(M边际=3.07)。因此,信息传播热度对感知苏绣吸引力存在显著的正向影响,假设H3得到验证。

图1 感知苏绣吸引力估算边际均值图

2.苏绣卷入度的调节作用

(1)苏绣卷入度调节作用检验

本研究通过PROCESS3.3中模型对苏绣卷入度的调节效果进行检测。因本研究对信息内容丰富度、信源公信力、信息传播热度均进行了操纵,且三者均为自变量,故验证信息内容丰富度对感知苏绣吸引力影响时不能忽略信源公信力和信息传播热度的影响。本研究将所得数据进行中心化处理后,采用Hayes调节分析模型PROCESS模型1,把信源公信力、信息传播热度、信源公信力*苏绣卷入度和信息传播热度*苏绣卷入度均视作控制变量分析,经过5000次重采样自主法,对苏绣卷入度的调节作用进行验证。拟合结果R2=0.443,p<0.01。结果显示,信息丰富度对感知苏绣吸引力存在显著的正向影响(p<0.01),且信息丰富度和苏绣卷入度的交叉项对感知苏绣吸引力的回归是显著的正向回归(coeff=0.251,t=7.388,p<0.01),说明苏绣卷入度在信息内容丰富度对感知苏绣吸引力影响中存在正向调节作用,假设H4得到初步验证。

本研究为验证苏绣卷入度在信源公信力对感知苏绣吸引力影响中的调节,把信息丰富度、信息传播热度、信息丰富度*苏绣卷入度和信息传播热度*苏绣卷入度均视作控制变量分析,拟合结果为R2=0.443,p=0.000<0.05。结果显示,信源公信力对感知苏绣吸引力存在显著的正向影响(p=0.000<0.05),信源公信力和苏绣卷入度的交叉项对感知苏绣吸引力回归是显著的负向回归(coeff=-0.120,t=-3.562,p<0.01),说明苏绣卷入度在信源公信力对感知苏绣吸引力影响中存在负向调节作用,假设H5得到初步验证。

为验证苏绣卷入度在信息传播热度对感知苏绣吸引力影响中的调节,把信息丰富度、信源公信力、信息丰富度*苏绣卷入度和信源公信力*苏绣卷入度均视作控制变量,经过5000次重采样自主法,对苏绣卷入度的调节作用进行验证。拟合结果R2=0.443,p<0.01。结果显示,信息传播热度对感知苏绣吸引力存在显著的正向影响(p=p<0.01),信息传播热度和苏绣卷入度的交叉项对感知苏绣吸引力的回归呈显著的负向回归(coeff=-0.094,t=-2.696,p<0.01),说明苏绣卷入度在信息传播热度对感知苏绣吸引力影响中存在负向调节作用,假设H6得到初步验证。

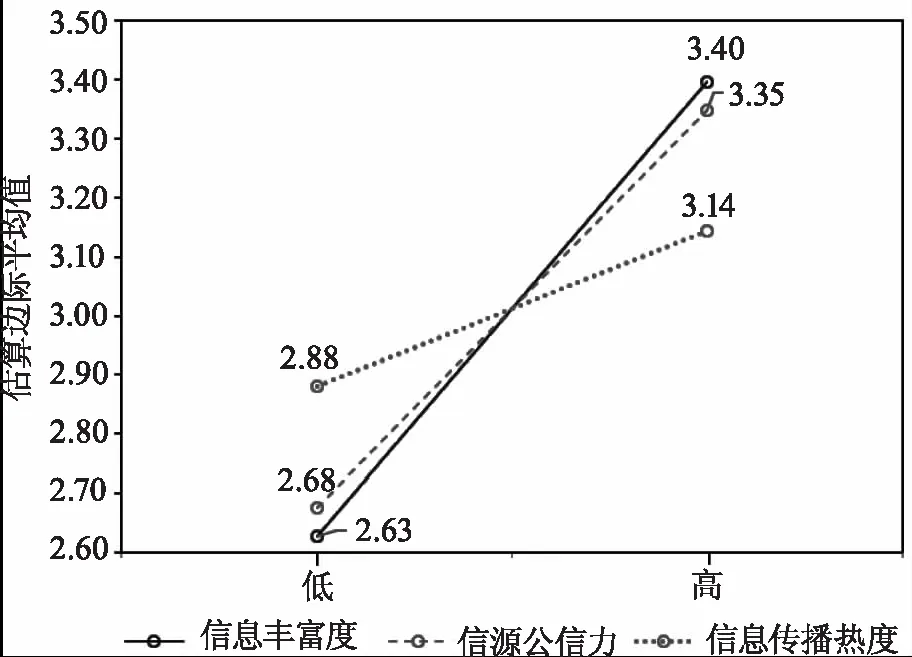

(2)高苏绣卷入度下数字信息对感知苏绣吸引力的影响

为验证高低苏绣卷入度下信息丰富度对感知苏绣吸引力的不同影响,需将苏绣卷入度进行高低区分。由描述性统计分析得出,卷入度的中位数是3.0,将苏绣卷入度按照其中位数分为高低两组。此时,根据刺激材料的分组,仍将信息丰富度、信源公信力与信息传播热度视作二值变量,探索其对感知苏绣吸引力的影响。其中,高苏绣卷入度被试者259位,低苏绣卷入度被试者 220位,分别对两组数据进行2(信息丰富度)*2(信源公信力)*2(信息传播热度)ANOVA分析。

检验结果显示,高信息卷入度时,三个自变量无论两两之间还是三者之间,其交叉项对感知苏绣吸引力影响均不显著,因而不存在对感知苏绣吸引力的交互作用。

图2 高卷入度下感知苏绣吸引力估算边际均值图

图3 低卷入度下感知苏绣吸引力估算边际均值图

而高苏绣卷入度下,信息丰富度的高或低对感知苏绣吸引力存在显著影响(p<0.01),对其估算边际平均值进行比较,低信息丰富度时感知苏绣吸引力(M边际=2.50)显著小于高信息丰富度时感知苏绣吸引力(M边际=3.43),假设H4a得到验证。

信源公信力的高或低对感知苏绣吸引力存在显著影响(p<0.01),对其估算边际平均值进行比较,低信源丰富度时感知苏绣吸引力(M边际=2.66)显著小于高信源公信力时感知苏绣吸引力(M边际=3.28),与假设H5a相悖,假设H5a不成立。

信息传播热度的高或低对感知苏绣吸引力不存在显著影响(p=0.752>0.05),假设H6a得到验证。

(3)低苏绣卷入度下数字信息对感知苏绣吸引力的影响

同样对低卷入度组样本进行2(信息丰富度)*2(信源公信力)*2(信息传播热度)ANOVA分析。

检验结果显示,低信息卷入度时,三个自变量无论两两之间还是三者之间,其交叉项对感知苏绣吸引力影响均不显著,因而不存在对感知苏绣吸引力的交互作用。

而低苏绣卷入度下,信息丰富度的高或低对感知苏绣吸引力存在显著影响(p<0.01),对其估算边际均值进行比较,低信息丰富度时感知苏绣吸引力小于高信息丰富度时感知苏绣吸引力,与假设H4b相悖,假设H4b不成立。

信源公信力的高或低对感知苏绣吸引力存在显著影响(p<0.01),对其估算边际平均值进行比较,低信源丰富度时知苏绣吸引力小于高信源公信力时感知苏绣吸引力,假设H5b得到验证。

信息传播热度的高或低对感知苏绣吸引力存在显著影响(p<0.01),对其估算边际平均值进行比较,低信息传播热度时知苏绣吸引力小于高信息传播热度时感知苏绣吸引力,假设H6b得到验证。

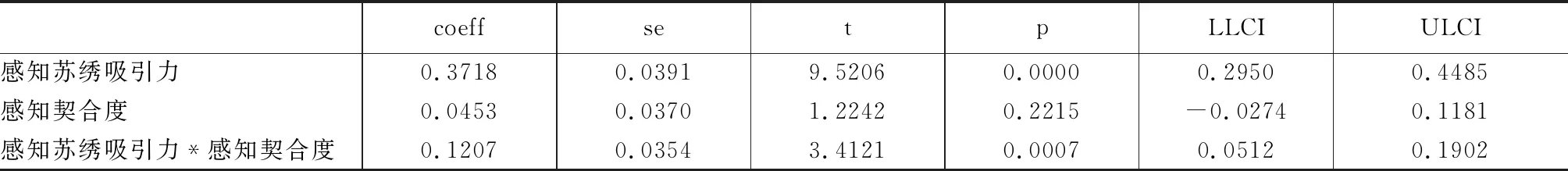

3.感知契合度的调节作用

为验证感知契合度在感知苏绣新引力对苏州认同影响中的调节作用,本研究采用Hayes的调节分析模型PROCESS模型1,把感知苏绣吸引力作为自变量,苏州认同作为因变量,感知契合度作为调节变量进行分析,经过5000次重采样自主法,对感知契合度的调节作用进行验证。拟合结果R2=0.185,p<0.01。

结果显示,感知苏绣吸引力对苏州认同有显著的正向影响(coeff=0.372,t=9.521,p<0.01),即当受众感知苏绣越具有吸引力,对苏州也就越认同,假设H7得到验证。

感知苏绣与苏州的契合度对苏州认同无明显影响(p=0.222>0.05),但感知苏绣吸引力与感知契合度的交互项对苏州认同具有显著的正向影响(coeff=0.121,t=3.412,p<0.01),即当受众感知苏绣与苏州越契合,其感知苏绣吸引力对苏州认同的影响越大,感知契合度正向调节感知苏绣吸引力与苏州认同的关系,假设H8得到检验。

表3 感知苏绣吸引力对苏州认同影响的影响

4.感知苏绣吸引力的中介作用

为整体验证研究模型,需要验证感知苏绣吸引力的中介作用的存在,需要验证三个自变量三条因果路径的中介作用。为在研究中规避多个因变量带来的影响,需要建一个有多自变量、并包含调节变量的PROCESS模型以验证中介效应。

将实验数据中心化处理后,分别将信息丰富度、信源公信力、信息传播热度作为自变量对该模型检测三次,验证了感知苏绣吸引力在数字信息对苏州认同影响中的中介作用。

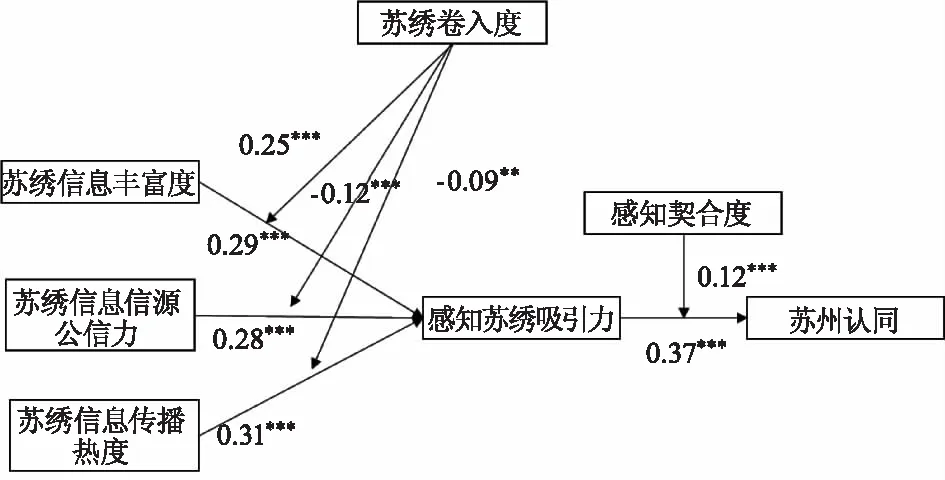

将信息丰富度作为自变量,感知苏绣吸引力作为中介变量,苏州认同作为因变量,苏绣卷入度作为第一个调节变量,感知契合度作为第二个调节变量,信源公信力、信息传播热度、信源公信力*苏绣卷入度、信息传播热度*苏绣卷入度作为控制变量,对感知苏绣吸引力在信息丰富度对苏州认同的影响中的中介作用进行验证,拟合结果R2=0.443,p=0.000<0.05,得到模型路径系数图。

检验结果中,存在6个中介效应显著(不包含0)的中介效应区间,说明感知苏绣吸引力在信息丰富度对苏州认同的影响中起中介作用。将信源公信力作为自变量进行验证,模型拟合结果相同,结果显示存在9个中介效应显著(不包含0)的区间,说明感知苏绣吸引力在信源公信力对苏州认同的影响中起中介作用。同样地将信息传播热度作为自变量进行验证,模型拟合结果相同,检验结果显示,存在9个中介效应显著(不包含0)的区间,说明感知苏绣吸引力在信息传播热度对苏州认同的影响中起中介作用。

*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

图4 模型路径系数图

五、研究发现

第一,非遗数字信息的丰富度、信源公信力、信息传播热度三个因素对城市认同的影响机制具有差异性,形成了交替动态影响机制。

根据前文综述,信息丰富度、信源公信力以及信息传播热度影响是共同存在,且同时作用于受众认知的。本研究发现,在卷入度高或低的特定情况下,非遗数字信息某些属性(信息丰富度、信源公信力、信息传播热度)对于城市认同的影响较小,甚至可以忽略不计(如高卷入度时信息传播热度对感知苏绣新引力不存在显著影响,p=0.752>0.05),三者并非总是共同作用。根据受众对非遗数字信息卷入度的不同,非遗数字信息对于城市认同影响的三条路径具有一定的差异。究其原因,对于特定主题的数字信息,如健康、安全话题等,因与自身关联较高,绝大部分受众都处于高卷入状态,因而核心路径影响明显,数字信息对认知和态度的影响机制较为固定。而非遗信息与这些话题不同,非遗本身具有民俗性、变迁性和情境性,不同文化背景、不同兴趣的受众对非遗的卷入度的从高到低差别较大,本研究中,对苏绣卷入度的测度项平均得分从1(最低分,n=20)到5(最高分,n=19)分布零散,导致说服路径具有明显差异性。

详尽可能性模型是一个切片式的静态模型,适用于消费者品牌选择过程中的信息说服,该模型假设特定信息影响受众认知的路径是确定的:核心或边缘路径。而本研究根据研究数据发现说服路径的差异,可以拟定非遗数字信息对城市认同的说服过程具有主要影响因素交替变动的特性:当受众不了解或不常接触非遗时,非遗信源和信息热度的影响较大,信息本身的影响发挥的作用处于较低值;而随着受众对于非遗接触的深入,数字信息的影响逐渐侧重数字信息本身内容与形式的影响,信源和信息传播热度的影响逐渐淡化,甚至更为边缘的信息传播热度信息可能失去影响,这与详尽可能性的基本假设3吻合。可见,非遗数字信息对受众的城市认同影响路径包含一个三因素交替变动的动态的影响机制,这一动态机制因把时间因素纳入考虑,可以适配数字信息说服受众的全过程,而非仅仅针对某一次品牌露出的品牌说服效果,比之前研究更具普适性。

第二,非热点议题中,数字信息丰富度、信源公信力和信息传播热度显著影响受众感知。

已有研究证实了对诸如社会事件、娱乐新闻、新鲜话题等热点论题,微博信息丰富度、信源公信力和传播热度会显著影响受众认知和行为。本研究发现非物质文化遗产这类非热点议题中,数字信息丰富度、信源公信力和信息传播热度具有同样的影响。

在新媒体平台上,以媒体发布为导向的热点或非热点议题的区分方式不完全适用,受众的信息接收模式较为复杂,图片、文字、视频等多样信息形式同时存在,主动与被动的信息接收也同时存在。且即使是被动接收的信息,受众也有可能通过评论、点赞、转发等主动参与行为与议题进行关联,所以非热点议题与受众的关联性得到增强,信息对受众的影响模式与受众心理的关联更为显著。

阿尤哈德(Aljukhadar)在研究受众购买行为时提出“代理信任”概念,恰好解释热点和非热点议题中同时存在的两条路径,其理论通过“代理信任”区分微博信息对受众感知和行为的影响路径,仅与受众心理和认知相关而与信息本身的内容不相关,因而在热点与非热点议题中同样适用。信息丰富度高时,信息丰富度可以通过影响代理信任的途径间接影响受众感知和行为;媒介丰富度低时,代理信任则不复存在,信息对受众感知和行为的影响则较小,信源对受众影响路径更为明显。而高公信力信源通常比低公信力的信源说服效果好,以微博为研究情境,信源公信力显著影响着受众的行为改变,高公信力博主更受受众信任。基于微博特性,微博信息传播热度也是一个重要因素,高热度微博具有更高的可到达性,受众的从众心理也意味着高热度信息拥有更好的说服效果。这意味着影响非遗这类文化议题信息传播效果的因素具有三种可能的方向,并强调了对非物质文化遗产信息本身内容和形式加以丰富的重要性。

第三,微博用户非遗卷入度高低界限相对模糊,以卷入度为调节变量构建数字信息说服模型。

详尽可能性模型研究依据信息传播主体和媒介的不同,对卷入度进行了高与低的区分。本研究以非遗为研究对象尝试区分高低卷入度,发现不能清楚说明信息说服的核心路径和边缘路径的存在。但将感知苏绣吸引力作为连续变量,用调节效应来解释微博信息对受众感知的影响,此时模型拟合通过检验,且可通过卷入度调节方向不同,区分不同的说服路径,建立基于详尽可能性模型的非遗数字信息对城市认同的说服模型。

区别于使用价值很强的商品,非遗的价值更多表现在其文化价值和历史价值层面,无法通过价格或使用价值对其进行明确区分。同时基于文化背景和个人兴趣等因素,受众对非遗的信息获取和了解程度各有不同,因而不能简单地将对非遗的卷入度分割为“高”或“低”。所以,在非遗数字信息传播中对于同一信息对象的卷入相较于二值变量,可视作连续的变量,该变量调节非遗信息的说服过程。这种调节模型更适应新媒体平台的文化信息传播议题,是对详尽可能性模型的延伸性探索。

第四,只有当非遗信息与城市形象和文化契合度高时,非遗信息对城市形象认同才具有适配性。

前人对于非遗传播的研究角度多集中在传承和保护,或将之放置于城市旅游宣传情境中。本研究发现,在特定条件下,通过非遗数字信息传播城市形象同样适用。非遗对城市认同的影响大小是受感知契合度调节的,也就是说,感知契合度可以一定程度上衡量非遗作为城市符号来宣传城市形象的配适性。

索绪尔(Saussure)的符号理论认为,符号是由能指和所指构成的统一体,能指是人们通过自身感受察觉并把握的符号的物质形式,而所指是使用该符号的人对符号所指向对象形成的心理概念,也就是说,能指是“形”,所指是“义”。结合符号学的基本假设,城市形象的符号是指能代表城市形象的象征物,城市形象的“形”与“义”是相互依存、密不可分的。城市形象的底层基础元素是通过组合构成符号的基本形式而形成的具有特殊信息内涵的符号语义。相对应的,只有当某一元素与城市形象两者足够相关,即契合度高的时候,才能认为其对城市形象具有符号价值。城市认同的影响因素涵盖广泛,不同非遗符号对城市认同的影响也具有不同的可能性。也有些非遗因为其本身特质或属地不明确等原因,与城市关联不大,其对城市形象的指向性就不强,两者契合度低,不具有城市符号的价值,因而不适合作为城市符号进行城市形象宣传。只有当非遗信息与城市形象高契合度时,人们才认可非遗作为城市符号而存在。因此将非遗作为城市符号传播时,契合度越高,即与城市主题越吻合、形象气质越相关的非遗越能带来较好的传播效果,反之则不然。

注释:

① Korpela K M.Place-identityasaproductofenvironmentalself-regulation.Journal of Environmental Psychology,vol.9,no.3,1989,p.241.

② 钱莉莉、张捷、郑春晖等:《灾难地居民集体记忆、地方认同、地方保护意愿关系研究——以汶川地震北川老县城为例》,《地理研究》,2019年第4期,第250页。

③ 刘璞、彭正洪:《城市符号——基于符号学的城市形象设计新方法》,《城市规划》,2019年第8期,第89页。

④ 董琇:《美国媒体笔下的江南城市形象研究——以上海、苏州为例》,《同济大学学报(社会科学版)》,2019年第4期,第103页。

⑤ 李锦云:《浅析苏绣与吴地文化关系》,《艺术科技》,2016年第4期,第153页。

⑥ 李明:《苏绣》,江苏人民出版社2014年版,第68页。

⑦ 钱元龙:《作为文化表达的苏绣》,《学海》,2010年第3期,第213页。

⑧ Cacioppo J T& Petty R E.TheElaborationLikelihoodModelofPersuasion.Advances in Consumer Research,vol.19,no.4,1984.p.123.

⑨ Daft R L & Lengel R H.InformationRichness:ANewApproachtoManagerialBehaviorandOrganizationalDesign.Research in organizational behavior,vol.6,1984.p.191.

⑩ Schwenk C R.Information,CognitiveBiases,andCommitmenttoaCourseofAction》.The Academy of Management Review,vol.11,no.2,1986.p.298.