中医药品牌传播创新模型研究

■ 孔清溪 赵怡晨

品牌传播根据不同的品牌发展阶段应制定不同的战略,对于老品牌来说,其核心课题就是如何重振品牌,重新和消费者进行连结①。我国有深厚的中医药文化底蕴,在中华民族长期生活实践中积累总结出一套具有自身理论系统的医疗体系②。中医药是我国独特的卫生资源,潜力巨大的经济资源,具有原创优势的科技资源,优秀的文化资源和重要的生态资源。而中医药老字号是中医药文化的载体,作为中国老品牌中极具代表性的一类品牌,它们既是中医药文化精华的浓缩,也是中医药传统文化的活态再现,许多中医药品牌甚至还保留了大量经典药方、传统技艺、绝活③。大部分中医药老品牌在消费者中依然拥有良好的口碑,却经营不佳,因此中医药老品牌的品牌重塑与活化有着非常重要的意义。本文通过运用扎根理论的研究方法,了解现有中医药老字号品牌的创新传播模式,以促进我国中医药品牌传播创新、传承和保护。

一、中医药品牌传播的相关研究

目前大多数研究主要从中医药文化的国际传播、创新、发展等角度给出策略性建议。余浏洁和朱珠④,侯胜田⑤都提出要借助互联网更好地传播中医药文化;魏一苇、何清湖和陈小平总结中医文化传播应强调文化主体意识、重视文化本根意识,以客观历史的角度传播,同时也要重视人际传播与群体传播的作用⑥。

也有一些学者提到品牌对中医药文化传播的作用,如刘新鸥、申俊龙和沈永健指出“品牌在一定程度上意味着标准和信任⑦。品牌效应是一种无形资产,国内一些知名的中医药品牌不但通过经营中医药物提高人们的生命和生活质量,同时也弘扬了中医药文化。因此,发挥这些中医药老字号的品牌效应,可以加快中医药服务贸易发展,推动中医药文化在国际上的传播。”并且还有多个研究将医院、学校、企业作为中医药文化传播的品牌主体进行策略性研究等⑧。然而还缺乏对中医药品牌创新传播模式的研究。

二、研究设计

(一)研究问题与研究对象

本文围绕着以下研究问题具体展开。Q1:中医药老字号品牌如何提炼并传承品牌的内涵? Q2:互联网时代背景下,中医药老字号品牌如何进行创新传播打动消费者?Q3:消费者对品牌创新传播是如何感知的?对其形成了怎样的品牌认知?

笔者采用目的抽样方法,在众多中医药老字号品牌中发现广誉远近年来对其品牌形象进行了重塑,在品牌传播、形象设计、品牌价值提升等方面都有突出表现,与年轻受众进行了有效的品牌沟通,因此,本研究选取广誉远作为样本案例。

同时,根据2018年9月阿里研究院联合北京大学光华管理学院王锐教授共同发布的《中华老字号品牌发展指数》,本研究对中医药品牌从市场力、创新力、认知度等维度进行综合评价和排序。选取了具有代表性的云南白药、片仔癀两个品牌进行理论饱和验证,以确保模型建立的普适性,并以马应龙作为模型验证案例。

(二)案例简介

1.广誉远

广誉远国药始创于明嘉靖二十年,距今已有470余年的历史。2006年获国家商务部核定为首批“中华老字号”企业,其主导产品为定坤丹,为“御用圣品”的宫廷出身,现为国家级保密处方,被国务院评为国家级非物质文化遗产。

随着90后、00后消费人群的兴起,广誉远为了向新一代消费者传递品牌信息,在新的营销环境下开展了一系列创新整合营销,其在传统媒体进行广告投放的同时,也开展了一系列公益营销、口碑营销、内容营销,还与巴黎时装周合作进行时尚跨界,开展一系列娱乐营销,创建了与年轻消费者一系列新的品牌联想,占领了年轻白领女性消费者的心智。

2.云南白药

云南白药由云南民间名医曲焕章先生于清光绪二十八年(1902年)创制,于1971年开始专业化生产,经营涉及中成药、中药材、化学原料药等,产品线丰富,产品类型多样化。其核心产品为云南白药,原名“曲焕章百宝丹”,并以其独特、神奇的功效被誉为“中华瑰宝,伤科圣药”。

近年来,云南白药多款产品为了精准向目标人群传达品牌信息,开展了一系列线上线下营销活动,吸引消费者与品牌进行互动,激发了用户的创作热情,提升了用户参与分享的兴趣,提高了消费者对品牌的认同。其与其他品牌、IP进行跨界合作,并产出创意化内容吸引消费者注意力。

3.片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司2006年被商务部认定为首批“中华老字号”,2007年被评为中华老字号品牌价值20强,是国家高新技术企业。其主导产品为具有500年历史的国宝名药片仔癀,是福建三宝之一,在治肝、抗癌、保健等方面独具特色,2011年片仔癀制作技艺成为国家级非物质文化遗产。

片仔癀为了迎合更为个性化、品质化、服务化的消费需求,进行了一系列体验营销和服务升级,通过与消费者的互动,让消费者亲自感受到产品的优点,加深对品牌的认知和感受,提升了消费者对品牌的好感度。

4.马应龙

马应龙始创于1582年,为中华老字号品牌,主导产品为马应龙麝香痔疮膏、马应龙麝香痔疮栓、复方甘草合剂等产品,形成了品种多样化、产品系列化的特色,2006年成为中国痔疮领域唯一的“中国驰名商标”。

马应龙为了接近年轻消费者的话语体系,围绕产品特征开展了一系列“重口味”的借势营销和内容营销,围绕产品强化了消费者对于品牌的记忆点。并与专业短视频机构合作,结合品牌产出了许多有趣的视频内容,在社交媒体上进行病毒式传播,与其他品牌形成了差异化传播。

(三)研究方法

本研究中,笔者采用巴尼·格拉泽(Barney Glaser)和安塞尔姆·斯特劳斯(Anselm Strauss)提出的扎根理论展开研究,期待能够通过分析其品牌资料、消费者评价等原始资料,进行开放编码、范畴归纳、逻辑梳理,最终建立一个合适的理论模型。

本研究的研究数据来源的主要途径有以下三种:(1)企业的官方网站:了解企业的基本情况、品牌文化、品牌活动、发展动态等资讯;(2)在互联网、知网、万方数据库等搜集二手数据和文献;(3)在京东大药房、阿里健康等线上电商搜集有关消费者评价的一手资料。

三、范畴提炼与模型建构

(一)开放式编码

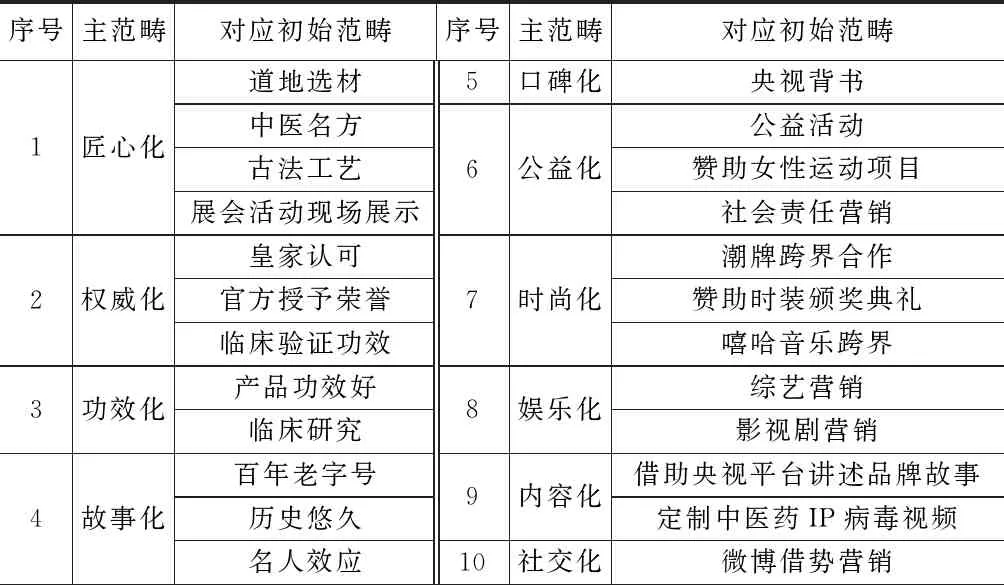

围绕“中医药品牌创新传播”这一核心问题,搜集整理、并反复阅读广誉远的品牌案例资料,经过分析和讨论,针对品牌营销的各个维度涉及的关键信息进行开放式编码,对具有交叉的初始概念进行范畴化,并剔除了一些出现频率较低的初始概念,最终形成了26个初始范畴。

(二)选择性编码

由于初始范畴的意义比较广泛,范畴与范畴之间不可避免仍存在一定的交叉、冗余现象,因此在选择性编码过程中,对两个维度的初始范畴重新聚合,并加以综合分析和整理,最终发现中医药品牌传播的十大主范畴。这十大主范畴将“中医药品牌传播创新”的初始范畴囊括在一个比较完整的“十化”理论范畴内。

(三)理论饱和性验证

“广誉远”单案例分析完成后,得到了描述中医药品牌传播创新的基本模式。为了验证范畴饱和度,本研究用云南白药和片仔癀再次进行了开放式编码和选择性编码,补充了“代言人营销”“线下专业医生会诊”“电竞IP营销”“抖音KOL营销”“用户参与产出内容”5个初始范畴。但这5个初始范畴都可以归纳入上述主范畴内,即“线下专业医生会诊”编入“权威化”主范畴,“代言人营销、电竞IP营销、抖音KOL营销”编入“娱乐化”主范畴,“用户参与产出内容”编入“社交化”主范畴,并没有产生新的逻辑或因果关系,由此判断,“十化”中的范畴在理论上是饱和的。

表1 中医药品牌创新主范畴及对应初始范畴

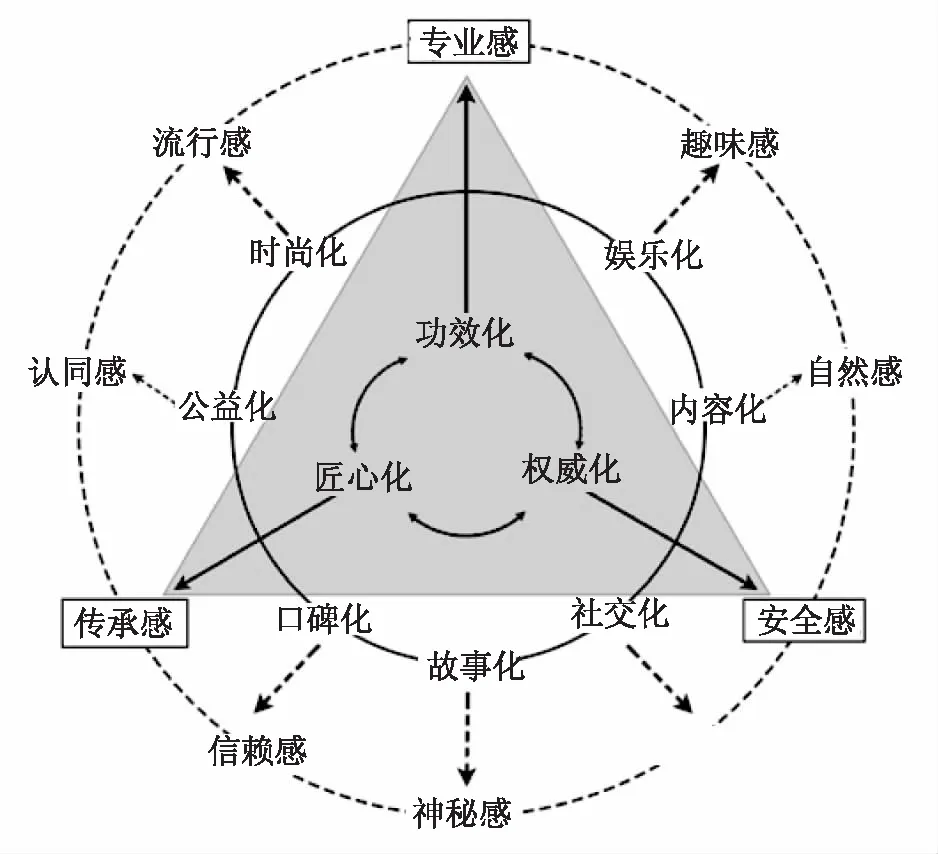

(四)理论性编码

笔者重点分析十大主范畴之间的逻辑关系,发现中医药品牌最核心的基本要素还是其自身的“中医药文化”属性,如保密配方、道地选材、古法工艺等等。但是在品牌传播过程中,要将这些优势核心资源进行重新编码和表达,通过广告、文献、医生推荐等方式,转化为“功效化”“匠心化”和“权威化”三个方面,消费者接收解码后,会完成对品牌“专业感”“传承感”和“安全感”的形象构建。“时尚化”“娱乐化”“内容化”“社交化”“故事化”“口碑化”和“公益化”也会通过媒介到达消费者,通过消费者的解码形成如“流行感”“趣味感”“神秘感”等更加丰富、立体、鲜活的品牌形象。至此,本研究梳理出清晰的逻辑关系,搭建出“中医药品牌传播创新圈层”模型。

该模型分为三个层次两个逻辑:三个层次由内到外分别为核心卖点层、信息传播层和形象建构层;两个逻辑即箭头起始点的“编码”表达逻辑(“十化”)和箭头终止点的“解码”感知逻辑(“十感”)。

图2 “中医药品牌传播创新圈层”模型

四、“中医药品牌传播创新圈层”模型阐释

该理论框架中,各要素相互连结,存在着内部的逻辑。纵向来看,不论是“核心卖点层”还是“信息传播层”都对消费者产生了影响,共同构建了“形象建构层”,形成了一条清晰的“品牌核心——品牌传播——消费者感知”传播路径。横向看,每个圈层内部,各个范畴之间也起着互相促进、互相呼应的作用。具体来说,每一个品牌的传播创新行为都在消费者层面得到了一一呼应,这也说明了好的传播理念一定要从消费者的心理动机、消费行为出发。

(一)核心卖点层

中医药品牌有三个核心卖点层,即专业感、传承感、安全感。

1.功效化——专业感

中医药由内而外地进行调理,疗效针对病的本源,副作用小,其疗效也越来越多的被现代医学所认可。广誉远的定坤丹就通过“中药组方—功能主治—作用机理—实验证明”一系列科学的临床研究证明其在女性气血调理方面的作用机理是真实有效的,深化了消费者对中医药品牌的信任与认可,铸就了中医药品牌专业感的形象。

2.匠心化——传承感

匠心化是指中医药品牌在生产过程中秉持着优良选材,精心制作优质产品传递给消费者的品牌经营理念。中国古代技术文明领先于西方,早在西周就有关于工匠的记载,工匠精神所体现的“精益求精”的精神理念有着深远影响⑨。中医药品牌在传播的过程中不断强调“匠心化”特质,引发了消费者的怀旧感和对老品牌的信赖。广誉远在央视投放的广告“有一种极致,精选30味道地药材;有一种坚守,遵循280道古法炮制”向消费者传递了其匠心坚持,不仅满足了消费者对药材的品质要求,也迎合了其怀旧心理,带给消费者一种匠心精神的“传承感”。

3.权威化——安全感

权威化是指借助历史和当代的官方认证、荣誉认证和医生的用药推荐来建立消费者心中的认可。20世纪20年代,美国著名心理学家爱德华·桑戴克提出“光环效应”(Halo effect),指出“爱屋及乌”这种影响人际知觉的因素,而“权威化”发挥作用就是运用了“光环效应”。广誉远定坤丹的名字由乾隆亲赐,还将其列为“宫闱圣药”,专供内廷使用,这是广誉远的皇家权威认可;而在现当代,定坤丹、片仔癀和云南白药等中医药品牌也获得了多项国家级荣誉认证,片仔癀和云南白药的中药配方更是被认定为“国家绝密级配方”,保密期限为永久。云南白药在线下气血康气血节公益课堂的活动中,邀请一百余位三甲医院名医参与门店活动,引流超过14万人,也是通过名医认可来加强消费者对其功效的认定。权威机构和专家对中医药产品的认证与认可,带给了消费者信心和安全感,获得了消费者的信任。

(二)信息传播层

进入互联网时代,面对激烈的药品保健品市场竞争,拥有悠久品牌历史和中医药文化的中医药品牌大多面临着品牌活化的问题。一些脱颖而出的中医药品牌都采取了多种多样创新的传播方式,将优秀的传统中医药文化与互联网特征相结合,易于大众理解和接受,使得年轻群体更好地理解、认可、购买中医药,成为忠实消费者。

1.故事化——神秘感

品牌故事不仅具有教育功能,而且对消费者情感、消费者品牌关系具有正向作用,同时对消费者忠诚和品牌发展有积极影响⑩。中医药品牌在悠久的发展历程中创造了许多传奇性、变革性的故事,都可以与品牌理念相结合形成与消费者沟通情感的信息。广誉远定坤丹有着“太医为诊治后宫嫔妃‘郁血症’集思广益、各施毕生所学研制”“乾隆亲赐药名”“药方密而不传,不准载入《医宗金鉴》”的传说,并且有“八国联军攻陷北京,慈禧西逃时,定坤丹治愈慈禧突发的妇科病,并被慈禧赐匾‘平安富贵’”的私密故事。片仔癀则有“先民出海必带两样东西,一是妈祖或关帝像,以求精神慰藉,另一个就是片仔癀,确保身体安康。”的传奇地位。传奇的故事塑造了中医药品牌的神秘感,提升了品牌调性。同时激发了消费者的好奇心,引起了消费者的探索心理,刺激其自发对品牌故事进行传播。

2.口碑化——信赖感

口碑化是指中医药品牌在品牌传播过程中,强调设计一些适合二次传播的功效点和营销活动,利用KOL传播和消费者主动推荐,吸引新消费者。菲利普·科特勒在《营销管理》中提到“口碑是一种强有力的营销工具”。由于消费者对身边亲朋好友、自己喜爱的明星博主的推荐更易接受,对产品的效果观感也更加直接,因此可以形成对品牌的信赖感。比如在抖音爆红的“别叫姐叫小姐姐”神曲,就出自片仔癀化妆品之手,在抖音的播放量超过10亿,还被秦海璐以及众多微博大V转发,形成美妆博主测评片仔癀化妆品的安利热潮;在微博上与30家品牌蓝V形成“抗初老联盟”助阵;在小红书上则收获了爆红单品片仔癀凝时精华液“肌肤小弹簧”的用户口碑。定坤丹则抓住了痛经在年轻女性中非常普遍的这一点,强调了可以缓解痛经的功效,在深圳地铁承包了一节车厢座位“姨妈专列”,配合微博大V冷笑话精选、苏芩、追风少年刘全有等发博助力,引发了微博上对于“来大姨妈有多痛”的讨论,击中了消费者痛点,引发了情感共鸣,提高了消费者对于话题的参与度。大V的品牌背书和“同病相怜”的其他消费者更容易加强品牌认同,获得消费者的信赖,培养信赖感。

3.公益化——认同感

公益化是指经济效益好的大品牌为提升美誉度、扩大影响力而付出金钱支持社会公益活动的行为。田敏等人研究发现,企业将社会责任作为一种使自己与竞争对手不同的方式,建立消费者偏好,并取得显著的销售和利润收益。广誉远在央视一套、三套、八套已经播出了广誉远“好孕中国”公益计划的宣传片,配合二胎政策,助力更多家庭孕育新生,除此以外还参与到多个公益项目中。2017年,广誉远被评为“中国慈善榜年度慈善榜样”。中医药品牌通过公益化活动可以展现其社会责任感,树立积极的品牌形象,提升品牌价值,促进消费者对品牌的正面认知,形成“认可感”。

4.时尚化——流行感

中医药品牌为了与新一代消费者进行有效沟通,采用一系列时尚化手段,通过与潮牌联名、流行音乐合作、赞助时尚活动等方式来塑造时尚潮流的形象。齐奥尔格·西美尔在《时尚的哲学》中提到,时尚是过程中模仿他人又和他人区别。中医药老品牌与时尚跨界,于新领域中创造新鲜事物,在年轻消费群体中引起共鸣。广誉远赞助巴黎时装周颁奖盛典并在现场设置广誉远博物馆展览区;联合嘻哈潮人为时装周作曲《慈禧in Paris》,MV中还展示了与潮牌Big-Kin的跨界合作,设计10套带有品牌元素的系列服饰,表达时尚绝非仅是外在修饰,而且是需要健康来修养内在的深刻内涵,建立年轻、时尚的品牌联想。云南白药也曾在2018—2019纽约春夏时装周进军国际市场,开设云南白药“国潮行动”快闪店中医药品牌,将产品与最新的时尚热点紧密结合,从而吸引越来越多的追求时尚事物的年轻消费群体的关注,增强了品牌时尚感、流行感。

5.娱乐化——趣味感

田新月认为与传统的品牌营销相比,品牌娱乐化具有其天然的独特性,品牌、受众契合度高,形式灵活多样,具有更高的渗透性和影响力。马应龙和叫兽易小星团队合作多部病毒式营销短视频,其中最令人印象深刻的是《屁股欢乐颂》,还相继打造了四部微电影《漂》《大村姑》《老魔术师》《老斗士》;与万合天宜合作制作了8期幽默脱口秀短剧《屁大点事》,围绕与屁股有尖的各种逸闻趣事展开,最终落脚点是号召大家关注肛肠健康,本剧借着万合天宜自制节目《万万没想到》的热度而受到网友喜爱。云南白药选择广受年轻消费者喜爱的娱乐明星黄晓明、井柏然作为双代言人。云南白药还联动芝麻街IP,寓教于乐地向儿童传播正确的护牙知识。云南白药还聚焦年轻受众玩游戏过程中颈肩受损、肌肉酸痛、视力受损等问题,与斗鱼游戏直播平台一起创办“云南白药爱玩538电子竞技水友赛”,并打出“云南白药气雾剂,玩者守护”“云南白药蒸汽眼罩,玩者眼护”的口号,构建游戏IP化场景,精准触达年轻用户。丰富而创新的广告手法,既不脱离老字号的核心精神,又更符合年轻受众的媒介习惯和观影喜好,迎合了受众对趣味性、情节性的追求,建立了更年轻的话语沟通体系,给予年轻消费者更好的用户体验,培养了品牌的“趣味感”。

6.内容化——自然感

内容化是一种典型的互联网思维的运营思路,把品牌价值观及产品植入到受众喜闻乐见的内容中,以“寓教于乐”的方式达到潜移默化的传播效果。PULIZZI认为品牌通过内容化营销,与顾客进行巧妙沟通,不强硬推销而是以内容为主,发布有价值、与消费者利益相关并且吸引人的内容,可以建立起品牌长久的关注群体,从而实现销售或传播目的。如广誉远掌门人郭家学参加央视《对话》节目,讲述定坤丹的历史渊源,“晒出定坤丹药方原件”;与太医说合作打造IP科普视频,将娱乐元素巧妙与中医知识结合,深度探讨和解密当代年轻女性最关注的12个健康话题(如痛经、减肥、失眠等),在调侃和轻松愉悦的氛围中直观生动地传递健康知识、品牌理念和产品信息。中医药品牌通过内容化的营销手段,打造场景化的信息接受氛围,降低消费者抵触心理。并和有趣的内容相结合,增加品牌联想点,塑造品牌“自然感”。

7.社交化——参与感

社交化是伴随着微博等垂直社交平台、社交电商发展起来的品牌营销方式。菲利普·科特勒在《营销管理》中提出“营销者可以通过创建或利用在线社区,邀请消费者参与,并以此来建立长期的营销资产。”在本文研究中,发现多数中医药品牌在创新传播过程中都采用了社交化的传播手段。马应龙“众筹办微信”,在马应龙微信公众号征集用户投稿发言,根据阅读量支付百元到上万元不等的稿酬,一定程度上解决了内容质量和扩散问题。云南白药在去年双十一“豹七三七”活动中,发起“三七人生观”等话题活动,吸引消费者积极参与并产出,使话题呈现二次裂变传播。社交化的创新传播手段通过使消费者介入营销环节,深度参与,有效加强消费者与品牌之间的关联度,加强用户黏性,增加消费者的忠诚度。

五、研究结论

中医药文化是中华民族在数千年发展过程中对医学、草药和生命不断探索、实验而凝结下来的瑰宝,中医药品牌则是这些中医药文化的集中体现。中医药品牌的创新传播既要传承、发扬品牌的核心理念和中医药的文化价值,用“功效化”“匠心化”和“权威化”的核心竞争力来获得市场的认可和消费者的信任,并利用“怀旧主义”的社会心理引发消费者共鸣。又要在互联网时代,迎合新一代消费者“趣味化”“个性化”的消费需求,通过“故事化”“口碑化”“公益化”“时尚化”“娱乐化”“内容化”和“社交化”的营销思想和手段,接近年轻消费者的话语体系,产出创意化内容,并在社交媒体上吸引消费者与品牌进行互动,加深消费者的品牌认知。用一系列创意传播手段,使中医药品牌超越其原本的古老历史,吸引更多的年轻消费者,获得新的市场契机。

(本文系教育部人文社科重点研究基地中国传媒大学国家传播创新研究中心重大项目“一带一路战略背景下中国国家形象提升战略研究”〔项目编号:15JJD860006〕的研究成果、中国传媒大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“互联网时代的‘中华老字号’品牌建设研究”〔项目编号:2018CUCTJ026〕的研究成果。)

注释:

① 何佳讯、秦翕嫣、杨清云等:《创新还是怀旧?长期品牌管理“悖论”与老品牌市场细分取向——一项来自中国三城市的实证研究》,《管理世界》,2007年第11期,第96页。

② 王魏云:《中医药知识产权保护及品牌战略研究》,武汉理工大学硕士学位论文,2008年,第4页。

③ 刘秀丽、刘文乐:《中医药品牌化发展优势与方向探讨》,《中国中医药咨讯》,2011年第16期,第290页。

④ 余浏洁、朱珠:《互联网时代中医药文化传播新思路》,《现代商贸工业》,2016年第11期,第53页。

⑤ 侯胜田:《微博时代的中医药文化传播创新路径探讨》,《医院院长论坛-首都医科大学学报(社会科学版)》,2012年第4期,第36页。

⑥ 魏一苇、何清湖、陈小平:《试论中医文化传播的困境与出路》,《湖南中医药大学学报》,2013年第3期,第101页。

⑦ 刘新鸥、申俊龙、沈永健:《从社会认知角度浅析中医药文化传播》,《环球中医药》,2016年第2期,第189页。

⑧ 周宜强:《打造品牌战略促进中医药事业持续发展》,《中医药管理杂志》,2005年第5期,第3页。

⑨ 李德富、廖益:《中德日之“工匠精神”的演进与启示》,《中国高校科技》,2016年第7期,第46页。

⑩ 赵蓓、贾艳瑞:《品牌故事研究述评:内涵、构成及功能》,《当代财经》,2016年第12期,第72页。