移动互联网时代健康信息获取行为的族群研究*

■ 刘德寰 王袁欣

在现有的关于健康传播的研究中,许多学者关注大众的健康信息素养和健康信息传播的有效性,却较少论及影响健康信息获取的个体或群体层面因素。族群研究是当下剖析群体现象和群体行为一个的重要部分,一方面能够刻画群体特征,加深对该群体行为的认知和理解;另一方面能具有针对性地满足分群传播的需要。国内关于健康信息获取的相关研究缺乏聚焦的族群分析,基于此观察,本研究聚焦于依赖网络获取健康信息的人群,围绕两个主要研究问题展开:首先是研究该类人群对获取健康信息渠道的信任度,其次是探索了影响该人群获取健康信息行为的影响因素。文章旨在通过此次探索性研究发现依赖网络获取健康信息人群的主要特征,未来的健康传播策略能够依据不同年龄、性别、学历、城市线级等指标,以更加精准有效的方式将健康信息传递至公众,提高国人健康生活水平。

一、文献回顾与研究问题

(一) 健康信息获取行为的概念

目前关于健康信息获取行为的研究大部分是基于各自的研究对象,提出健康信息获取行为的概念。①比如吴庆美(Kyeung Mi Oh)等学者对健康信息获取行为的定义,是指人们有目的性地从某些特定信息载体上获取健康信息以帮助作出健康决策的行为。②丽贝卡·塔迪(Rebecca Tardy)和克劳迪娅·哈勒(Claudia Hale)对获取健康信息行为的定义是“人们基于自我定义的社会网络,从个体之间有目的的或是偶然的日常交流的语言和非语言信息中获取健康信息。该方式获取健康信息有助于减少关于个体健康状况的不确定性以及构建社会和个人对健康的认知”③。李月琳和蔡文娟在文章中指出健康信息获取行为是“针对具体事件或情境,用户在获取、澄清及确认与健康相关知识或信息的过程中表现出来的口头或非口头的行为。”④结合上述定义,本文所采用的网络健康信息获取行为定义是指用户有目的性地通过互联网及其衍生应用获取健康资讯,减少个体健康状况的不确定性,以提高健康认知和健康决策能力。

(二) 健康信息获取行为的相关研究

1.获取健康信息的需求和方式

驱使人们通过不同渠道获取健康信息的原因有很多,比如提升与医生和健康专家交流的参与感和互动性,享受被赋权的感觉,减少对自身健康状况的不确定性,以及避免医生或健康专家没有提供足够的健康信息所造成的影响等。⑤以往的研究发现,超过半数的被访者查询健康信息行为是为了帮助其他人解决健康问题⑥,有些研究者在研究中采用半结构式访谈的方式询问被访者上网搜寻健康信息的动机和目的,一些被访者虽然认为与医生的交流是获取最具有价值的健康信息的渠道,但是医生提供的信息只是一些基本情况,而网上关于健康问题的讨论能够帮助他们了解更多关于病情诊断和治疗过程的细节,能够拓宽他们对健康状况的认知。⑦当从网络获取有关健康信息之后,人们能决定是否需要进一步向医生咨询意见,并更多地参与到就相关病情或健康状况与医生的讨论中;一些人能根据网上获取的健康信息来调整自身生活习惯从而建立健康生活方式。⑧有研究显示,大学生通过网络进行健康信息搜寻的方式主要是使用搜索引擎。⑨对青少年来说互联网是获取信息的首要渠道,网络健康信息能够丰富他们对疾病的认知,同时这些健康信息能够帮助他们更好地照顾自己与身边的朋友。但是对于并非“网络原住民”的成年人来说,网络健康信息的影响力还很有限。然而,随着互联网在人们生活领域的广泛应用,其在健康信息传播方面的影响力也日趋加强。例如,与癌症相关的智能手机App有助于向患者和专家传播最新的与癌症有关的信息和知识,但令人不安的在于App上一些缺乏真实性和有效性的内容可能会成为危害患者健康问题的潜在因素。总的来说,线上和线下的健康信息具有不同方面的优势,来自于医生专家等线下信息渠道普遍认为具有更高的可信度,但不同的网络健康信息传播渠道的可信度却莫衷一是。因此我们在本次研究中提出了第一个研究问题,哪些传播健康信息的渠道在用户中的可信度高?

研究问题一:网络用户信赖的网络获取健康信息的渠道有哪些?

2.影响获取健康信息行为的因素

从不同视角出发,发现影响人们通过网络获取健康信息的因素可以被分成很多类别。比如从内外归因上看,可以分为外部因素和内部因素两大类。外部因素包括信息的可达性、医学专业术语的使用、不同信源提供信息的分歧与不一致、可用信息的数量以及缺乏与专业医生的信任与互动交流。内部因素包括有限的网络健康信息检索能力、对可靠健康信息网站了解的有限性、信息需求的不确定性、用于信息搜索的时间不足以及缺乏搜索信息的动机。有研究者通过关注影响人们使用手机获取健康信息行为的因素,发现健康信息质量、信息价值以及对信息来源的信任都会显著地正向影响人们获取健康信息的行为。国外许多学者认为人口特征的差异也会是影响人们获取健康信息的主要因素。比如一些学者基于数字鸿沟视角(digital divide),分析获取网络健康信息人群的人口特征差异,从而更好地认识大众对获取健康信息不同层次的需求。综合来看,影响人们获取健康信息的因素有很多,包括性别、年龄、种族、受教育程度、家庭收入、婚姻状况等在内的人口特征变量,以及互联网和电脑使用情况、个人健康状况、健康服务使用情况、是否快乐等其他相关变量。在定性访谈研究的被访者资料中,无论是通过不同渠道了解健康信息还是与医生探讨求证健康信息可用性的行为,女性的比例都显著高于男性。宝芬妮·坦南特(Bethany Tennant)等人针对婴儿潮人群(50~69岁)和老年人群(70岁及以上)的健康获取行为进行研究,发现几乎90%的互联网用户都会使用网络寻找和分享健康信息,女性通过网络获取健康信息的比例是男性的三倍,与此同时受教育程度越高的人群更多地使用互联网获取健康信息。许多青少年非常积极地利用互联网获取健康信息,尤其是女生以及年纪稍长的男性青少年。苏珊娜·福克斯(Susanah Fox)和李·雷尼(Lee Rainie)在皮尤研究中心发布的一项的报告发现女性比男性更容易进行健康信息搜寻行为,并且对健康信息的关注面更加广泛。

希莉娅·科腾(Shelia Cotten)和西皮·古普塔(Sipi Gupta)比较了两类人群,如在线获取健康信息者和线下获取健康信息者,发现相较于采用线下方式获取健康信息的人而言,在线获取健康信息的人是更加年轻化,高收入和高学历的群体。有研究者针对生活在华盛顿地区的韩裔美国人的健康信息获取行为做了一项调查,发现接受少于或等于12年教育的被访者比接受多于12年教育的被访者更有可能阅读报纸上健康信息板块的内容;而且年龄、受教育程度和家庭年收入与从互联网获取健康信息的行为显著相关:相较于年长者来说,年轻的被访者更可能从互联网上获取健康信息,接受超过12年教育的或者家庭年收入大于50000美元的被访者相对而言也更可能从互联网上获取健康信息。父母受教育程度也会影响青少年网络健康信息搜索行为。高收入的人比低收入的人更有可能上网获取健康信息。2010年有一项研究也表明生活在澳大利亚、巴西、中国、法国、德国、印度、意大利、墨西哥、俄罗斯、西班牙、英国以及美国的高收入、高学历的群体更可能上网获取健康信息。科腾和古普塔提出随着越来越多老年人开始接触互联网,未来的研究可以关注年龄是否还是一个影响人们获取健康信息的主要因素。

尽管国外有不少研究探讨人口特征差异对获取健康信息行为的影响,但是由于国内外人口特征差异明显,不能照搬国外的研究结论制定本国的健康传播策略,因此本研究能够填补国内在该方面研究的空缺。此外,纵观上述研究结论,除了性别和收入差异对获取健康信息行为的影响较为一致外,其他因素的影响存在差异,因此研究者将尝试用人口统计特征的交互效应来研究其对网络健康信息获取行为的影响。

研究问题二:人口统计特征的交互效应(年龄、收入、学历、婚姻状况等)对网络健康信息获取行为的影响是什么?

二、研究设计

本研究使用的数据来自北京大学刘德寰的移动互联网全景调查研究(2017)的子问卷部份,即调查用户通过网络获取健康信息行为的实际状况。该调查于2017年6月在全国范围内进行,采用线上等比例配额抽样的问卷调研方式完成数据收集,回收的问卷样本数共3000份。样本的平均年龄为31.45岁(sd=10.77),男性所占比例为53.6%。样本的人口统计学特征还包括了不同的城市线级分布,其中一线城市占比(21.7%),二线城市(30.4%),三线城市(21.3%),四线及以下城市(26.7%)。受教育程度分别是高中及以下(13.2%)、大专(17.7%)、大学(60.7%)、硕士及以上(8.4%)。婚姻状况分为已婚(57.2%)和非已婚(包括:单身、恋爱中、同居、离婚、分居和丧偶几种情况)(42.8%)。

研究者利用问卷题目“您平时通过网络获取医疗健康相关信息的频率”的五级李克特量表,将回答“经常”和“总是”的被调查者定义为“依赖网络获取健康信息者”,而将选择“从不”“偶尔”“一般”的被调查者定义为“非依赖网络信息者”。在3000个样本中,有612个样本属于“依赖网络获取健康信息者”,平均年龄为32.46岁(sd=9.67),男性占比为 56.4%,受教育程度分布比例为高中(6.9%),大专(11.6%),大学(68.3%),硕士及以上(13.2%)。研究主要针对“依赖网络获取健康信息”群体行为展开,分析该群体对信息渠道的信任情况以及人口学特征对获取健康信息行为的影响。本文所使用的分析方法包括简单的描述性统计、深描式logistic回归分析。

三、数据分析及结果

(一)网络信息渠道的信任情况

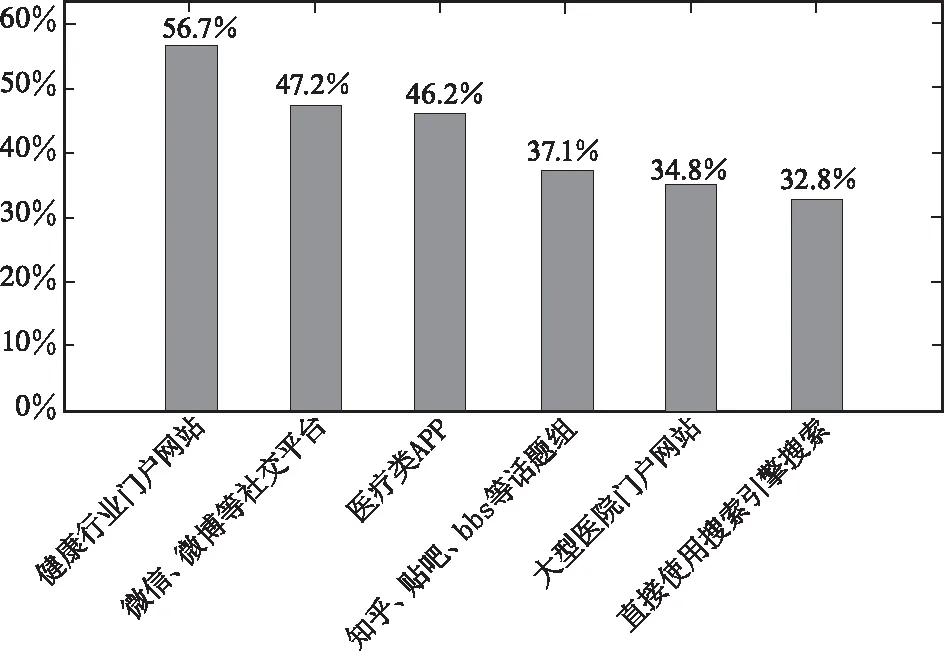

研究聚焦于依赖网络获取健康信息的用户,目的在于将人群分类讨论,观察该族群对健康信息渠道的信任情况,从而有助于了解现阶段不同渠道的传播力和健康信息在网络中的可达性以及受信任程度。为了回应第一个研究问题,“网络用户信赖的获取健康信息的网络渠道有哪些?”,我们在问卷中列出了主要的六类网络健康信息获取渠道,分别是“搜索引擎”“健康行业门户网站”“大型医院门户网站”“微信、微博等社交平台”“知乎、贴吧、bbs等话题组”“医疗类App”六大类。图1为网络用户信任的获取健康信息的网络渠道分布。

图1 “依赖网络获取健康信息群体”较信任的信息获取渠道

(二)人口统计特征对网络健康信息获取的影响

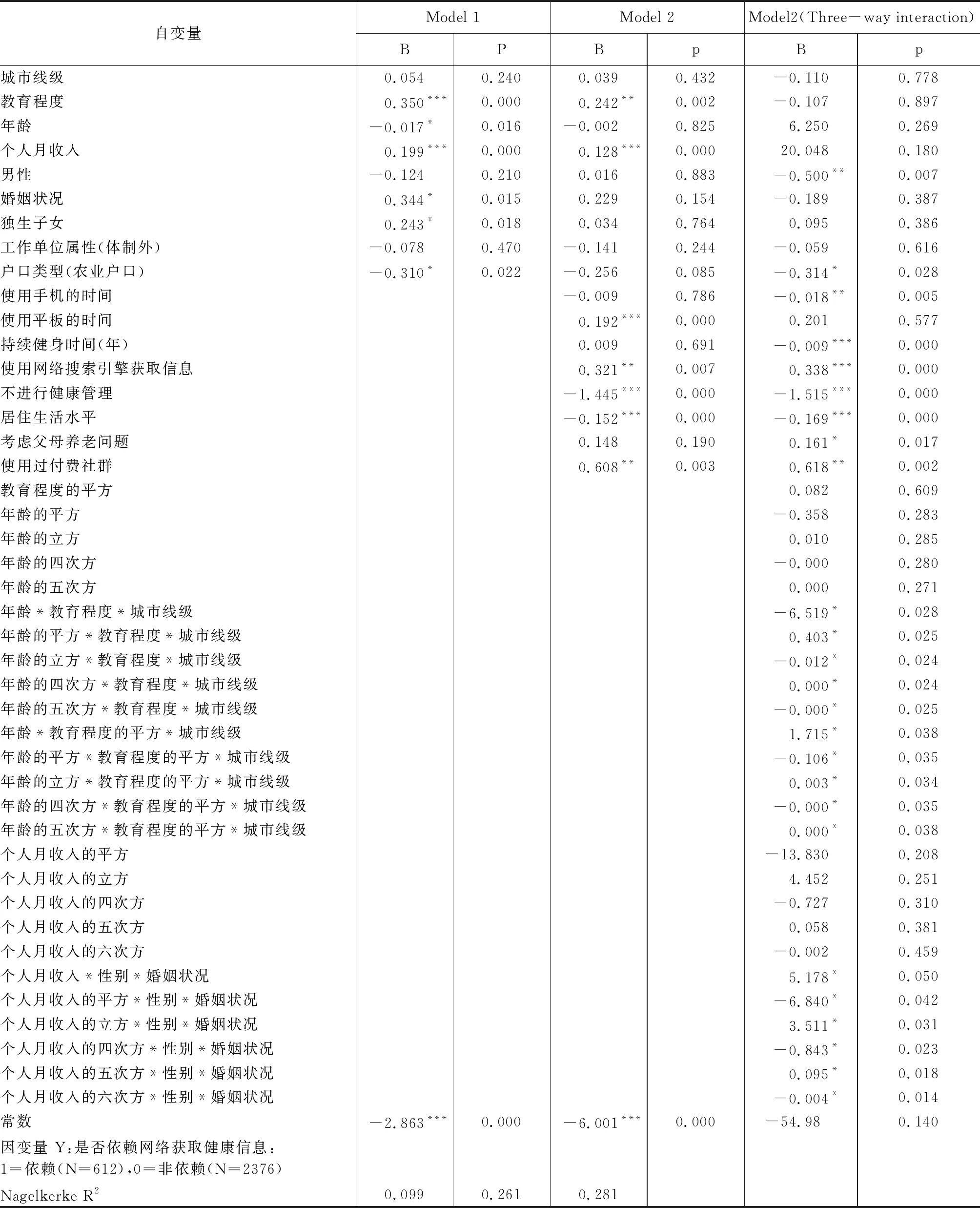

研究采用“深描式logistic回归方法”,虚拟变量“是否依赖网络获取健康信息”为因变量(1=依赖网络获取健康信息者,0=非依赖网络信息者),人口学变量(如性别、年龄、收入等)作为自变量。之前的学者在其研究中论证过移动终端的使用、搜索获取信息的方式、信息付费习惯、居住生活水平、健身习惯、是否主动进行健康管理、是否考虑父母养老问题等变量会对网络获取健康信息行为产生影响,因此我们将相关的影响因素(如移动终端的使用类型、健身习惯等)作为控制变量放入多元逻辑斯回归分析模型中(Logistic regression analysis)。我们构建了三个回归模型(表1),第一个回归模型只放入了基本的人口变量。模型显示,受教育程度、收入、婚姻状况、独生子女都在模型中显著并且模型系数为正。而年龄和户口类型两个变量也显著但相关系数为负。模型一的R2仅为0.099,模型解释程度较低。

在模型二中加入了8个相关影响因素作为控制变量。研究结果显示,加入控制变量后,年龄、婚姻状况、独生子女和户口类型这四个变量不再显著,说明模型一并不稳定,需要对模型进行进一步的优化和调整。模型二的R2为0.261,相较于模型一,其解释程度有了显著的提升。

在先前的文献回顾阶段发现对获取健康信息行为的人群特征描述在不同的研究中差异较大,猜测可能是由于变量之间存在交互效应导致单一变量模型不稳定,由于不同研究中抽样的偏差而产生了结果差异。因此研究者在模型三中关注了自变量的交互效应并加入两组交互变量,分别是:(1)个人月收入、性别和婚姻状况;(2)年龄、受教育程度和城市线级。此外,由于社会生活空间的多维化和社会时间的非线性问题,模型三还考虑了多维交互效应,通过深描式logistic回归建构多元模型来揭示“依赖网络健康信息群体”人口特征。采用多维模型一方面是为了更好地拟合日常生活,另一方面有利于观察自变量的变化差异。模型三的R2为0.281,在三个模型中解释力度最强。以下研究者将对每个交互变量进行一一探讨。

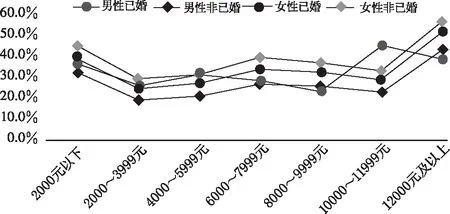

1.收入、性别与婚姻状况的影响

根据“依赖网络获取健康信息群体”的Logistic回归模型,发现收入、性别与婚姻状况三个变量的交互结果都是显著的,说明收入、性别与婚姻状况的交互效应对人们依赖网络获取健康信息存在一定的影响。图2为收入、性别、婚姻状况三个变量交互的可视化呈现。

表1 依赖网络获取健康信息群体的Logistic回归模型

研究分析显示,首先,女性普遍比男性更多地依赖网络获取健康信息,尤其是非已婚的女性更加关注自己的健康,有意思的是,非已婚女性在各个收入阶层都保持较高的比例,但是非已婚男性则相反,几乎在各个收入阶层都是通过网络关注获取健康信息比例最低的一群人。而已婚男性通过网络获取健康信息的比例也不低,尤其是个人月收入在10000—12000元高薪已婚男性比例突出;其次,综合来看收入对该族群的行为影响不大,但月收入超过12000元的高收入群体对健康信息的关注比例有比较明显的上升趋势,大致呈“W”曲线分布。

图2 依赖网络获取健康信息群体的收入、性别、婚姻状况Logistic回归分析

2.年龄、学历与城市线级的影响

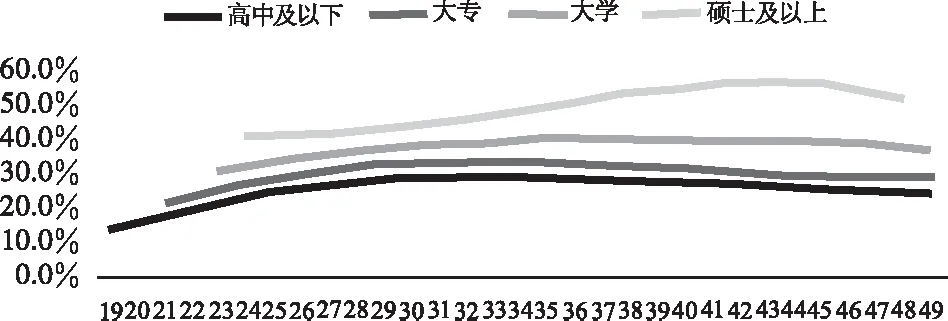

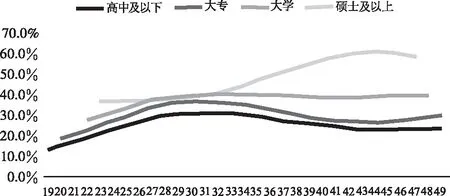

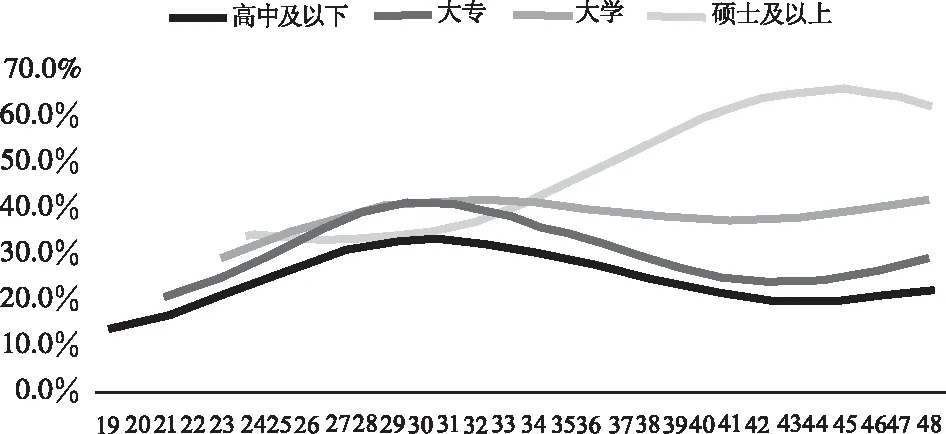

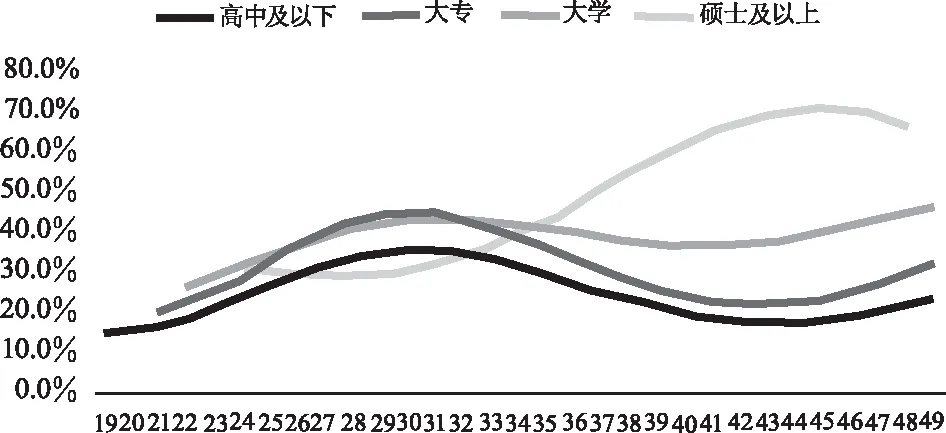

第二组交互变量为年龄、学历和城市线级,其在模型中的交互效应是显著的。由于学历和城市线级都是多层级的分类变量,集中呈现会由于类别过多而丧失对趋势的认知,因此研究者以城市线级的层级作为基本分类标准,在此基础上呈现年龄和学历的交互作用(如图3—图6所示,每一幅折线图代表一个城市线级的交互情况)。

纵观四个城市线级的折线图,大体趋势类似,随着学历的提高,依赖网络获取健康信息的族群比例也随之提高,由此可见高学历群体更加倾向于从网络获取健康信息。但年龄的波动对该行为的影响不大,年龄在40岁以上的人群有增加依赖网络获取健康信息的趋势。但值得注意的是随着城市线级的下沉,24—35岁之间的硕士及以上学历的人群在网络获取健康信息比例中有所下降,在四线及以下城市几乎与低学历人群的比例相持平。总的来说,这一组交互变量的结果说明,大城市、高学历的人在依赖网络获取健康信息族群占据较高比例,而在城市级别较低的地区,低学历的年轻群体更多地依赖网络获取健康信息。

图3 一线城市的依赖网络获取健康信息群体与年龄、学历的Logistic回归分析

图4 二线城市依赖网络获取健康信息群体与年龄、学历的Logistic回归分析

图5 三线城市依赖网络获取健康信息群体与年龄、学历的Logistic回归分析

图6 四线及以下城市依赖网络获取健康信息群体与年龄、学历的Logistic回归分析

四、讨论

本文立足于移动互联网,以依赖网络获取健康信息的人群为剖析对象,围绕两个主要研究问题展开,第一是研究该类人群最为信任的获取健康信息的网络渠道,第二是考察了人口统计变量对网络获取健康信息行为的影响。基于两个研究问题,我们能更好地理解当前利用移动互联网获取健康信息人群的行为特征,并有助于未来健康信息政策的制定与传播。

用户信赖并使用的信息渠道具有专业性、类型多元化、可达性强的特点。互联网的交互性增强了用户的自主性,并拓宽了信息的广度和深度,已逐渐成为健康信息传播的主要渠道之一。健康行业门户网站凭借着内容多元化的属性仍然是依赖网络获取健康信息人群中最受信赖的获取健康信息的渠道。门户网站的特性就是将不同来源的资讯加以整合和归类,并呈现在网页上,用户可以根据信息来源、信息类型、关键字检索或者其他方式,来筛选信息并获取相关资讯。这保证了资讯类型的丰富多样。

“微信、微博等社交平台”及“医疗类App”也是人们获取健康信息的主要渠道之一。社交平台不同于门户网站,更强调社交属性和用户属性,因此能够将以往面对面进行的人际健康传播形式移植到线上。但公众对于通过该渠道获取健康信息的一些顾虑也随之而来,例如用户隐私和保密性问题、信息的准确性和信源的可信性问题等,影响了该渠道在人群中的公信力。此外,在社交媒体上投放的医药广告可能会误导消费者,由于他们对药品信息的评价能力存在差异,所以根据广告而乱用药品和延误治疗的情况时有发生。因此,过度依赖社交媒体上的健康信息是存在风险的,因为该信息存在准确性、平衡性、以及未公开的利益冲突的影响等问题。近些年来,互联网平台上涌现出许多“医疗类App”,尤其是一些健康管理类App,将新技术与医疗健康结合,比如记录用户个人健康数据信息并存留在服务器中,这可能让用户产生对自身隐私和健康数据保密性问题的担忧。而作为重要信息渠道之一的搜素引擎,也因为有关医疗竞价排名市场乱象事件的曝光,在公众心目中的可信度出现严重滑坡。总而言之,获取健康信息的网络渠道虽层出不穷,但如果想要增强用户黏性并扩大传播影响力,最重要的是要消除用户对信息、隐私安全等问题的顾虑。

收入、性别、婚姻状况的交互对网络获取健康信息人群的行为有显著的影响。女性比男性更加依赖从网络获取健康信息。针对新媒体环境下个人健康管理特征,研究发现男性更注重获取与运动健康、养生保健、生理卫生及两性方面相关的健康信息,而女性则侧重于美容、减肥塑身方面的信息,更愿意为个人健康管理付出时间、金钱等健康成本,同时还有更强烈的自我健康感知。从社会认知理论和健康信念模型的理论出发,女性对于健康生活行为的期望和自我效能感要高于男性,这差异集中体现在非已婚群体上,非已婚女性对健康生活的期望更高并且愿意为之付出改变,而非已婚男性则是在追求健康行为方面欠缺动力。已婚人群更经常关注健康信息以及愿意为健康付出更多时间、精力以及金钱成本,相比之下,未婚族则将更多的精力放置在自我健康感知管理的层面,因此已婚人群和非已婚人群对健康信息的关注重点有偏差。此外,在目前的中国社会,已婚男性也担负着家庭责任,因此他们可能成为家庭里健康信息替代搜索的扮演者,由此增加了他依赖网络获取健康信息的可能性。

就收入情况而言,收入在2000元以下的人群有较高比例的原因一方面可能是学生群体对网络健康信息的依赖程度较高,另一方面可能是因为这部分低收入人群无法承担高昂的就医费用,因而常常通过网络健康信息关注自身健康情况、寻找病因或搜寻治疗方式。互联网和移动互联网的普及在一定程度上能够减少获取信息的障碍,对于社会经济地位较低的人群来说还能享受技术赋权带来的红利。而之所以高收入的人会更加频繁地通过网络获取健康信息,一方面是因为他们会更加注重自己的身体健康和保健工作,另一方面他们的社会经济地位处于优势地位,可以利用网络搜索技术获取更加多源的信息。

年龄、受教育程度以及城市线级三者交互共同造就的影响对该族群是显著的。总体来说,随着学历的提高,人们会更多地从网络获取健康信息。受教育水平影响人们如何寻找和使用信息,较低受教育水平的人在获取健康信息时会面临更多的挑战,尤其是书面的资料,因而会寻求一些以口头信息为主要内容的渠道。数据显示,一线城市的高学历人群普遍较为关注网络的健康信息,因为在一线城市工作,其竞争压力大容易导致高学历的白领人群出现健康问题。国家卫计委发布的《中国家庭健康大数据报告(2017)》中提到,白领阶层由于不良生活方式导致了普遍性“亚健康”状态,其健康状况出现严重下滑趋势。高血压、糖尿病开始向年轻的群体蔓延。与2013年数据相比,2017年一线城市白领中高血压患者平均年龄下降了约0.8岁。但是城市线级区别总体来说差异不大,体现了互联网的信息去中心化的特点,改变了以往健康医疗层面,即以一线城市为医疗服务咨询中心向外扩散和消解的现象。互联网的可达性不受城市级别差异的限制。

25—35岁年龄段的人群在获取健康信息行为方面表现突出,可能由于近些年青年人群带领的养生热潮打破了传统的养生观念,并在全社会范围广泛渗透和崛起,这可能是一种社会潮流的新开端。

因此,从上述交互影响结果来看,研究者认为增加低收入、低受教育程度的人使用互联网的频率可以成为弥补健康服务信息鸿沟以及信息不对等问题的一种解决方式。相关部门在未来进行健康教育普及以及健康信息传播时,应该注重在女性中的传播以及有倾向性地关注中小城市,关注年轻人。年轻人可以成为带动社会潮流的中坚力量,并且成为连接中老年人群的重要纽带。此外,可以利用年轻人对健身、养身等问题的高关注度和热潮,积极宣传正确的健康常识,培养健康意识,成为“健康中国”战略中的重要组成部分。

五、研究不足和展望

本研究总结了依赖网络获取健康信息族群信赖的信息渠道以及影响族群构成的人口特征,并基于不同特征分析了背后潜在的原因。研究总结出“依赖网络获取健康信息”族群,是对健康传播领域的一个细化与突破。研究者不仅剖析了当下不同网络信息渠道存在的问题以及影响信任的因素,还通过人口学特征分析,为当前中国制定健康传播路径奠定了人群分类的基础。但该研究仍存在以下不足:首先对于健康行为研究方面,只聚焦于健康信息获取阶段,还未探索完整的健康行为路径,例如从健康信息获取、完成就医到后续的保健工作等。其次,对健康信息获取的研究还停留在现状阐释和影响因素分析方面,目前,健康传播的分群化特征已经凸显,因此未来研究者可以基于现有的研究,进一步从态度和具体行为层面更深层次的探究该行为的扩散性和影响。最后,希望未来的研究不仅聚焦于健康传播专业化、分群化,还应该基于现有的研究提出健康传播研究未来的研究方向和发展趋势。

注释:

① Lambert,S.D.,& Loiselle,C.G.HealthInformation—seekingBehavior.Qualitative Health Research,vol.17,no.8,2007.pp.1006-1019.

③ Tardy,R.W.,& Hale,C.L.Getting‘pluggedin’:ANetworkAnalysisofHealth-InformationSeekingAmong“Stay-at-homeMoms.”.Communications Monographs,vol.65,no.4,1998.p.338,pp.336-357.

④ 李琳、蔡娟:《国外健康信息搜寻为研究综述》,《图书情报作》,2012年第19期,第128页。

⑤⑦ Caiata-Zufferey,M.,Abraham,A.,Sommerhalder,K.,& Schulz,P.J.OnlineHealthInformationSeekingintheContextoftheMedicalConsultationinSwitzerland.Qualitative Health Research,vol.20,no.8,2010.pp.1050-1061.

⑨ 周晓英、蔡文娟:《大学生网络健康信息搜寻行为模式及影响因素》,《情报资料工作》,2014年第4期。