探究后路椎弓根螺钉内固定联合椎小关节植骨治疗脊柱胸腰段骨折的临床疗效

吴玮伟,黄 俭,陈路遥,王小平,胡世锵,韦展图,冯伟力

(南方医科大学附属小榄医院,广东 中山 528400)

脊柱胸腰段骨折属于临床骨科常见的一种骨折类型,由于人体活动时,脊柱胸腰段的活动较大,故而在发生骨折后,容易造成患者活动受限、脊髓损伤或是神经紊乱等,给患者带来较大的影响[1]。而临床对于脊柱胸腰段骨折的治疗,则主要以手术作为主要的治疗手段。手术方法则主要分为前路手术和后路手术,有研究认为,后路手术在脊柱胸腰段骨折中的治疗效果更好[2-3]。因此,为进一步探究后路手术在脊柱胸腰段骨折中的临床治疗效果,故选取了本院2014年1月~2017年12月收治的70例患者进行了对比研究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:随机抽取本院于2014年1月~2017年12月收治的脊柱胸腰段骨折患者70例为本次研究的对象;纳入患者经临床CT、X线片检查均证实为脊柱胸腰段骨折,在患者知情同意并自愿签订本次研究的知情同意书的前提下,将其随机分为对照组与研究组,每组各35例。在对照组患者中,男20例,女15例,患者年龄20~65岁,平均(36.58±7.21)岁,其中11例为单纯腰椎骨折,12例为单纯胸椎骨折,12例为胸腰椎合并骨折。研究组患者中,男21例,女14例,患者年龄21~64岁,平均(37.23±7.18)岁,其中12例为单纯腰椎骨折,13例为单纯胸椎骨折,10例为胸腰椎合并骨折。组间的基线资料对比差异不具有统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2方法:对照组患者行后路椎弓根螺钉内固定手术治疗,具体手术方法为:患者仰卧位行全身麻醉;手术时将患者腹部抬高,在准确定位骨折部位后对其进行复位;而后,以骨折椎体后正中路位置为中心最做一个切口,沿棘两则将椎旁肌分离,充分暴露伤椎及其上下椎体;伤椎暴露后,确定椎弓根螺钉进钉点,钻孔,置入椎弓根针进行仔细探查,同时采用椎弓根螺钉实施固定;术后对切口进行常规消毒后缝合、包扎。研究组患者则实施后路椎弓根螺钉内固定联合椎小关节植骨融合,具体手术方法为:同样患者仰卧位行全身麻醉;手术时将患者腹部抬高,在准确定位骨折部位后对其进行复位;而后,以骨折椎体后正中路位置为中心最做一个切口,沿棘两则将椎旁肌分离,充分暴露伤椎及其上下椎体;伤椎暴露后,确定椎弓根螺钉进钉点,钻孔,置入椎弓根针进行仔细探查,同时采用椎弓根螺钉实施固定;根据患者骨折椎体破裂终板行该节段的椎小关节植骨融合(如胸12椎下终板破裂行胸12/腰1椎小关节融合);术后对切口进行常规消毒后缝合、包扎。

1.3观察指标:对比观察两组患者治疗前与治疗6个月后的伤椎前、后缘高度比的变化情况,同时观察患者Cobb角改善程度;根据患者治疗后临床症状改善情况以及视觉模拟评分(VAS)改善情况评估其临床治疗效果,并对治疗后患者并发症发生情况进行观察[4]。

1.4疗效标准:显效:在治疗6个月后,患者活动受限等临床症状消失或明显改善,VAS评分<3分或较之前降低>6分;有效:治疗6个月后观察,患者活动受限等临床症状明显改善,VAS评分较治疗前降低>4分但<6分;无效:治疗6个月后,患者临床症状以及VAS评分均无明显变化;总有效率=(显效例数+有效例数)÷总例数×100%[5]。

2 结果

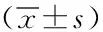

2.1两组患者术前与术后伤椎前、后缘高度比、Cobb角比较:术前经检查结果显示,研究组与对照组患者伤椎前缘高度比、后缘高度比以及Cobb角比较,差异均无统计学意义(P>0.05);而术后对比观察,研究组患者伤椎前、后缘高度比明显优于对照组患者,同时Cobb角改善程度也明显优于对照组患者,术后各项指标比较,差异均具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者术前与术后伤椎前、后缘高度比、Cobb角比较

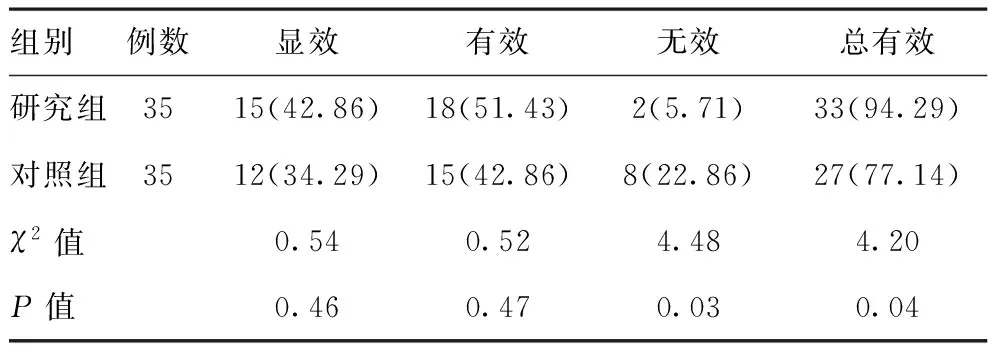

2.2两组临床疗效比较:治疗后对患者进行6个月的随访,通过对患者临床疗效进行评估,结果显示:研究组患者临床治疗总有效率达到了92.68%,而对照组患者的临床治疗总有效率则为75.61%,两组间对比,研究组明显高于对照组,组间比较差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组临床疗效比较[例(%)]

2.3两组术后并发症发生情况比较:术后观察,研究组患者发生1例钉断裂、2例切口感染,术后并发症发生率为8.57%(3/35),而对照组患者则发生2例下腰痛和1例切口感染,术后并发症发生率为8.57%(3/35);两组术后并发症发生率比较,差异并无统计学意义(χ2=0.00,P=1.00)。

3 讨论

脊柱胸腰椎段骨折作为临床常见的一种骨折类型,其属于一种高能量创伤,骨折原因多为交通事故、高处坠落或重物砸伤等[6]。患者在发生脊柱胸腰椎段骨折后,主要表现为明显的活动受限、剧烈疼痛等,如得不到及时有效的治疗,还可伴随脊髓损伤或是神经紊乱,严重的患者还可能因为脊柱结构被破坏而使脊柱承载能力丧失,在长期的神经压迫下,导致患者出现下肢功能障碍,对患者的生活质量带来严重影响[7]。

而手术治疗则为目前临床治疗脊柱胸腰段骨折的有效方法,通过手术治疗能够有效缓解患者的临床症状,促进骨折端功能的恢复。但手术方式的不同,所取得的临床疗效也有一定的差异。通过本次研究结果显示,研究组患者术后伤椎前高度比、后缘高度比改善情况明显优于对照组患者,同时Cobb角改善程度也明显也较照组患者更为明显,差异有统计学意义(P<0.05);由此提示,针对脊柱胸腰段骨折患者,采用后路手术治疗比采用常规手术治疗对患者骨折端的纠正效果更好,能够有效促进骨折部位的愈合,从而恢复其功能。针对这一研究结果,对两种手术方法的治疗机制进行分析。

采用手术治疗脊柱胸腰段骨折的治疗机制主要是清除骨折端脊髓的压迫,促使骨折端复位并恢复其神经功能,从而避免继发不可逆的功能损伤[8]。而后路手术治疗则能够快速纠正患者急性脊髓压迫,促进骨折的复位、愈合,一方面避免了脊髓神经根受到损伤;另一方面在复位的过程中,还能对多数突进的椎管骨折块实施复位,进而实现椎管的有效减压,促进伤椎高度的恢复,最大限度地改善患者脊柱的运动功能[9-10]。从表2研究结果来看,在手术6个月后,研究组患者临床治疗总有效率(94.29%)要明显高于对照组患者的临床治疗总有效率(77.14%),差异有统计学意义(P<0.05)。这一结果则充分表明,运用后路椎弓根螺钉内固定联合椎小关节植骨融合治疗脊柱胸腰段骨折,相对后路椎弓根螺钉内固定手术治疗,临床治疗效果更显著,故而更适用于临床治疗中。而对于后路手术治疗安全性的问题,同样是临床关注的焦点。在本次研究中,通过术后观察对比,研究组患者与对照组患者术后并发症发生率皆为8.57%,组间比较并无差异(P>0.05);由此可知,后路手术治疗与常规手术治疗的安全性相似,并不会增加患者手术治疗的风险。

综上所述,对于脊柱胸腰段骨折患者,应用后路椎弓根螺钉内固定联合椎小关节植骨融合手术治疗能够有效促进患者伤椎高度的恢复和脊柱功能的恢复,临床治疗效果更显著,同时安全性较高,是一种安全且有效的治疗方式,值得临床推广应用。