从生态翻译学的多维视角解读Beloved诗歌的翻译

周方方

(黄冈师范学院 外国语学院,湖北 黄冈 438000)

生态翻译学是近十年来兴起的一种解释力很强的翻译研究新途径, 其“多维转换”是生态翻译学重要的翻译理念和翻译方法之一,它要求译者不但做语言转换,还要关照文化内涵、交际意图、美学追求等多个维度,关注原语生态与译语生态的平衡[1]264。通常情况下,译者在翻译过程中只有做到“多维”地适应翻译生态环境并做出相应的适应性选择, 才有可能产生较好的译文,多维视角的系统综观法已成为文学翻译研究的重要方法。

小说Beloved(1987)是诺贝尔奖获得者托妮·莫里森最负盛誉的一部力作。其中的诗歌清新质朴,节奏感强,带有明显的非洲传统音乐特点,给读者带来强烈的听觉冲击,其轻松明快的韵律也表现了黑人们在苦难下依然乐观开朗的民族精神。Beloved已有两个中文全译本,1990年王友轩译《娇女》,由湖南文艺出版社出版(以下简称王译本);以及潘岳、雷格1996年译《宠儿》,由中国文学出版社出版,后由南海出版社再版(以下简称潘译本)。在目前已公开发表的研究Beloved的10余篇翻译评论中,主要分散在翻译策略研究、黑人文化建构、隐喻研究、姓名研究、译者风格研究及译者主体性几个方面,数量少且不成体系,对于表现莫里森作品重要方面的诗歌翻译,尚无文献进行研讨。本文拟借助生态翻译学中的多维理论,从多个维度探讨其诗歌翻译的特点。

一、原诗分析

Beloved中出现了四处诗歌,本章分别对四首原诗举例分析。

(一)第一首(例1)和第二首诗(例2)出现在塞丝和保罗·D再次重逢的第二天,是保罗·D为塞丝修家具时唱的歌,这些歌曲是他以前做奴隶时从其他黑人那里学来的,如:

例1:

“Little rice, little bean,

No meat in between.

Hard work ain’t easy,

Dry bread ain’t greesy”.[2]40

例2:

“Lay my head on the railroad line,

Train come along, pacify my mind.

If I had my weight in lime,

I’d whip my captain till he went stone blind.

Five-cent nickel,

Ten-cent dime,

Busting rocks is busting time” .[2]40

这两首歌曲有点类似于劳工的号子,语言简短,节奏感强,其中既饱含了黑奴面对繁重劳动的无奈和对奴隶主的怨愤,也是黑奴释放压力和自我慰藉的重要方式。

(二)第三首诗歌是好心的白人女孩爱弥唱给陷入绝境的塞丝听的,当时塞丝怀着身孕,从奴隶主庄园出逃,满身是伤,已经寸步难移。爱弥在帮助她的时候唱了这支儿歌,爱弥说这支歌儿是她母亲教的,歌中表达的全是母亲和孩子之间至真至纯的美好境界,也是全篇最长的一首诗歌,限于篇幅,本文仅摘录全诗的的第一节:

例3:

“When the busy day is done

And my weary little one

Rocketh gently to and fro;

When the night winds softly blow,

And the crickets in the glen

Chirp and chirp and chirp again;

Where ’pon the haunted green

Fairies dance around their queen,

Then from yonder misty skies

Cometh Lady Button Eyes” .[2]80-81

这首歌歌词简短,静谧舒缓,轻松明快,旋律优美,它让塞丝肚子里的婴儿安静下来,让遍体鳞伤的塞丝得到了暂时的解脱,更激发了塞丝作为母亲的求生欲望。

(三)第四首诗歌出现在小说接近尾声时,那时保罗·D已经自由, 这首歌是他自编的,既表达了他对塞丝的爱慕,也展示了黑人男性积极风趣的一面,如(仅摘录第二节):

例4:

“Lay my head on a potato sack,

Devil sneak up behind my back,

Steam engine got a lonesome whine;

Love that woman till you go stone blind”.[2]263

保罗·D曾在甜蜜之家与塞丝同为奴隶, 但他没有一次出逃成功, 他五次逃出,又五次被抓回,并不停被卖, 他经历了人们不敢想象的苦难,即便在绝境下,他对塞丝的爱始终没有停止过,正是对美好爱情的憧憬,支撑像保罗·D一样的黑人们勇敢地活下去。

这些明快的小诗展示了黑人诗歌即兴创作、简单质朴的特点,它们构成了Beloved这部著作非洲文化气息的一部分,也是莫里森写作艺术的重要部分。“这种即兴的创作在黑人音乐中比比皆是,其中的词句所代表的意象未必有明确的所指,而更多的是一种歌唱者个人内心感受的自然宣泄”[3]113。

二、基于多维视角的Beloved诗歌翻译评析

在对具体文本的翻译研究中,胡庚申的多维转换理论强调“语言维”、“文化维”、“交际维”三大核心,认为翻译过程中这三个维度的适应与选择最为关键,但同时也认为,针对不同文本,其他维度也在翻译过程中起重要作用。鉴于本研究针对诗歌这一特殊文体,而且是语言简单、富有乐感、口语化强的黑人诗歌,文化维度的转换相对较少,本部分拟从语言、交际、审美三个维度对Beloved中的诗歌翻译进行综合评析。

(一)语言维 “译者对语言维(即语言形式)的适应性选择是在不同方面、不同层次上进行的”[4]134。本小节分别从字词、句式、修辞三个层次上展开评析。

1.字词。例2中第3、4行两译本分别译为:“要是我的躯骨只值一堆泥土,就会同那上尉拼命直到他一命呜呼”[5]52。“我要是变成石灰人,肯定抽瞎我的队长”[6]51。对比原文笔者发现,原诗中的“lime” 、“whip”、“stone blind” 意思分别为“石灰”、“鞭打”、“全瞎的”,王译本分别译为“泥土”、“拼命”、“一命呜呼”,显然在字词层面上没有很好的适应原语生态环境,相对应的,潘译本分别译为“石灰”“抽”“瞎”,既符合原文的语义和口语化特点,语言更简练,也符合中文表达习惯,在语言维上的转换更胜一筹。

2.句式。从四首诗歌的诗行排列上来看,两个译本的诗行基本与原诗一一对应,仅王译本有一处稍有改变,即例2中的第5、6行被改变成了一行:“五分钱,一毛钱”[5]52,这一处改动也适应了王译本较长的诗行,匹配了译本的整体形式美,在对原语生态侵害较小的情况下适应了译语生态环境。从整体看来,两译本的句式基本结构均较好地适应了原语和译语生态环境。

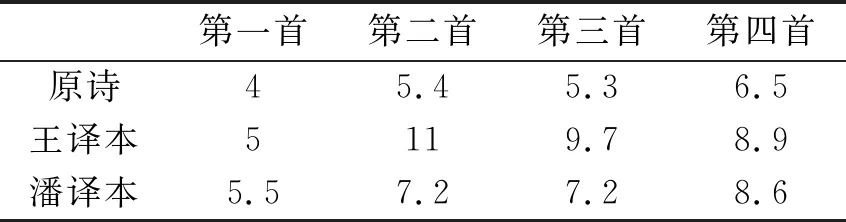

从诗行长度来看,笔者统计了四首诗歌的平均诗行字数,见下表:

第一首第二首第三首第四首原诗45.45.36.5王译本5119.78.9潘译本5.57.27.28.6

作为黑人特有的口口相传的歌曲,莫里森使用简短的诗行,平均每行只有4-6个单词,以表现诗歌轻快明朗的音乐节奏。对第一首小诗(见例1),两译本都用准确且押韵的汉语再现了原诗简洁明快的风格,诗行长度与原诗基本保持一致,读来轻松愉悦,既适应了原文风格,也很好地适应了译入语的语言习惯。在第二三首诗歌中,王译本的诗行都较长,这显示了译者在保持语义忠实度上的努力,但太长的诗行过于正式,读来费劲,使译本丧失了原诗清新质朴、简单随兴的风格。相对而言,潘译本的诗行轻松简短,口语性强,从句式层面上更好地适应了原语生态。

3.修辞。小说中的四处诗歌看似清新简朴,但莫里森作为高超的语言艺术大师,在诗中不经意的安插了多处修辞,这些修辞给诗歌增添了诗意,但同时又不露声色,丝毫没有破坏诗歌质朴的美感,译本如能在适应多层次的翻译生态时成功的保留原诗的修辞,可谓妙译。

如:例1中“Little rice, little bean, No meat in between”. 王译本:“饭少豆也少,没肉也得嚼”[5]51。潘译本:“一点米,一点豆,就是不给肉”[6]51。潘译本使用简单的中文词“一点…一点”转换原诗中的“Little…little”,在兼顾语义、节奏的同时,也成功的将原文的重复修辞呈现在了译入语读者的面前,可谓匠心独具。

再如,例4中的后两句,为表现保罗·D多年漂泊在外时对塞丝的思念和爱慕,以及由爱而生的刻骨铭心的孤独,莫里森使用了移情的修辞手法:“Steam engine got a lonesome whine”.事实上,这声“lonesome whine”并非由保罗·D劳作的工地上的火车蒸汽机发出,而是他自己内心孤独的哀鸣,作者巧妙地运用移情的手法,将主观的感情移到事物上,能够更自然地表达保罗·D的孤独,发挥修辞效果。从这个意义上看,王译本将这句转换为“火车的鸣笛太凄切”[5]337,并不是很恰当,没能译出“lonesome”这一对全诗情感抒发相当重要的词语。相对而言,潘译本转换为“蒸汽机孤独地呜呜叫”[6]333,译者运用了同样的移情修辞更好地表现出了保罗·D被压抑的孤独之情。译者从修辞维度上更好地适应了原语生态环境,做出了更佳的选择。

(二)交际维 “翻译过程中交际意图的适应性选择转换,…既关注原语系统里作者的总体交际意图是否在译语系统里得以体现,是否传递给了译文读者;又关注原语系统里包括原文语言/文化形式和语言/文化内涵的交际意图是否传递给了读者”[1]237-238。

深入探究莫里森在《宠儿》中插入四首诗歌的交际意图,可以分解为两个层面:第一层面在于鲜活的表现黑人丰富的感情世界,与奴隶主将黑人当作没有人性的动物的观念形成鲜明对比;第二层面在于传递黑人口头歌谣的形式美,让读者了解黑人诗歌的特有美感。

从第一层面上来看,两个译本均竭尽全力忠于原语系统的交际意图,并将黑人丰富的感情世界没有缺损的传递给了译文读者:有黑奴对繁重劳动的无奈(第一首),有对白人的怨愤(第二首),有母亲对孩子纯朴的怜爱(第三首),也有黑奴对美好爱情的渴望(第四首)。

从第二层面上来看,两个译本也尽力完整的再现原诗的形式美,保持原文优美的韵律和即兴演唱的口语化特点,虽然在艺术效果上无法完全还原原语生态,却也传达出了大部分的黑人诗歌之美,表现出了莫里森小说独有的黑色魅力。如例1的译文:“饭少豆也少,没肉也得嚼。苦役真是累,面包缺油水”[5]51,“一点米,一点豆,就是不给肉。干重活,累断腿,面包没油水”[6]51。两个译本不仅完整传达了作者借诗歌表现黑人情感世界的交际意图,也基本传达了黑人口头歌谣的形式美:简单明快,充满乐感。

(三)审美维 诗歌之所以为诗歌,在于其精炼的语言,优美的韵律和传神的诗味,我国著名翻译家许渊冲提出诗歌翻译中的“三美”说,即意美,音美,形美[7]。此部分从审美维度对Beloved第三首诗歌的翻译(部分原文见例3)进行评析。

1.意美。诗歌意美指的是意境美,抛开字词句层面的含义对等不谈,诗歌能否激发读者想象、引起读者的心灵共鸣,能否在译入语读者的世界里再现原语意境,是诗歌翻译成败的重要因素。在例3的翻译过程中,王译本和潘译本都完整保留了原诗意象,如“摇篮”、“晚风”、“蟋蟀”、“草地”“仙女”等,而且两译本使用的语言均流畅通俗,富有诗意,使得原诗中的婴儿即将进入甜蜜梦乡的图景鲜活地呈现在译入语读者的面前,让中国读者也通过译本,身临其境地感受到了母亲哄孩子入睡时恬静美好的境界。可以说,两译本在意美的层面上均较好地适应了原语和译语生态。

2.音美。音美主要关注韵律和节奏的美感。作为黑人文学的代表,莫里森小说的独特节奏感使得音美的传达尤为重要。Beloved第三首原诗一共分为三节,每节十行,每节尾韵都是标准的aabbccddee双行押韵格式,原文还采用了头韵、半谐音等手法增强诗歌的音乐美,在达到意美的同时,两个译本在对音美的追求上体现了截然不同的风格。

潘译本首先把第三首原诗看成一支儿歌,其次才是情感表达的载体,因此把追求音美和再现儿歌简短轻快的风格放在首位。它的语言轻松活泼,韵律优美,读来琅琅上口,译者在全诗的翻译中使用了明快一致的/ao/韵,如“宝、摇、吵、跳、到、好、着、罩、毛、牢”等。虽然译文尾韵格式不如原诗整齐,但由于一韵到底、用韵响亮,译文依然表现出优美的旋律。另外,译者还使用了多处叠词增强节奏感,如“小宝宝”、“摇啊摇”、“吵又吵”、“嘀嘀嗒”、“白胖胖”,这些手法使潘译本乐感十足,让人仿佛听到了甜美可爱的摇篮曲。

相比之下,如果不是保留了诗歌的形式,王译本的第一节读来更像是一首散文诗,感情舒缓,意境优美,但是没有用韵。译者在第一节抛弃了诗歌常用的韵律,代而运用排比和反复的手法再现了原文的节奏美,第一节里译者连用了三个“当……时候”,以增强语势。很明显,译者为了追求意美而不得不放弃部分音美。在第二节和第三节中,译者模仿原诗使用了aabbccddee的双行韵,但是押韵并不精确,如第三节中的两处韵脚并不押韵,“拍/儿” (第1,2行),“盈/人 ”(第9,10行),另外即使在韵部相同的诗行,声调平仄也不同,读来乐感不强。总的来说,王译本在音美上的传递效果并不太好。

可以说,在音美的层面上,潘译本较好地适应了原语生态,并且巧妙地将原诗的乐感转换到了译语生态之中。

3.形美。诗歌中的形美主要指句子长短,诗行排列上给人带来的视觉上的美感。从这方面看,两译本均保持了原诗分为三节,每节十行的形式,诗行长度错落有致,排列整齐。此外,王译本在第一节和第二节使用了排比句式,潘译本在三节诗中使用了多处叠词,均从视觉上渲染了诗歌美感。从形美层面上看,两译本均最大限度地保留了原语生态。

从审美维度来看,两译本在诗歌翻译中都竭力传达莫里森诗歌中的意境,既要适应原作的风格,也要适应目标语的环境;既要保证译文的流畅易读、音韵优美,又要尽可能地保留原文的意象和形式,译者随时面临着两难的抉择,王友轩先生甚至在后记里写道“译者经受了不少类似分娩的阵痛”[5]361,可见译事之难,“译者追求在翻译过程中‘多维度’的最佳选择性适应和适应性选择,可以说无论如何努力都不能算过分”[1]239。

需要说明的是,本部分虽然分语言、交际、审美三部分展开叙述,为的是便于深层次剖析译者在不同维度的适应和选择,在实际翻译过程中,这些维度是相互交融,相互竞争又和谐共生的。

本文以生态翻译学的多维转换理论为基础,从语言、交际、审美三个维度对Beloved中四首诗歌的翻译进行了对比评析。从语言维来看,潘译本语言简洁,修辞贴切,并且通顺易读,口语化强,较好地适应了原语,同时也巧妙地匹配了译语,王译本句式相对稍长,语言简洁度稍逊一筹,译者在进行语言转换时牺牲了原语句式简洁的特点,以达成忠于原文语意和译文通顺的目标;从交际维来看,两个译本都很好地传达了原作的意图,表现了黑人丰富的情感世界,传递了黑人口头歌谣独特的美;从审美维来看,潘译本读起来更像歌谣,音韵美是译者首要关注的,而王译本明显的照顾了意美,忽略了音美,这正与译者在译后记中所阐发的翻译思想一致:“一仆二主,得意忘言”[5]362,王译本在面临多个维度的适应性选择而不可兼得时,努力再现原诗的意境,而不得不舍弃部分形式,比如句式和音韵,以保持译本在语言、交际、审美多方面的平衡。综合考虑多个维度,潘译本在多个维度上游刃有余,更好地适应了原语风格和译语规律,总体上的“整合适应选择度”更高,是目前被人们广泛接受的译本。