论社区教育“三区联动”的文化关联

钱旭初,施 健

(江苏开放大学,南京 210036)

所谓“三区联动”,是指在一定区域内实施“校区”“园区”和“社区”三方的联合和互动,以协同推进区域学习型社会建设和终身学习体系的构建。即将传统意义上各自独立且没有行政隶属关系的空间、组织(“社区”“校区”和“园区”)在文化关系意义上加以整合,让空间文化相互浸润、交流,使之成为一个既在空间意义上也在区域终身学习体系构建的逻辑意义上的“新场域”。“场域”的概念,就是布迪厄所谓的“在各种位置之间存在的客观关系的一个网络(network),或一个构型(congfiguration)”。将“社区”“校区”和“园区”三个行政关系相对独立、目标指向相对独立、价值追求相对独立的空间,按照终身教育的理念关联起来,组成区域终身学习的“新场域”和新空间、新“构型”。本文借用场域理论(不是基于布迪厄的社会学立场,而是借用其方法),将相关的空间区域及其各种“关系”相互连接,以构建“区域终身学习体系”为目标,将其中的多样性文化因素重新有机组合成新场域中的关联要素,从而形成新的文化结构,让场域中各自的文化相互交融、共享,形成共同的文化目标,挖掘和激发出新场域的学习能量,服务于社区(居民)终身学习。

一、“三区联动”的文化起点

“三区联动”是在特定的空间中推进社区教育及学习型区域建设的一种探索和实践。关于“社区”“园区”和“校区”的“三区联动”,已经有学者进行了论述,但仅有顾登妹主编的《学习型城区建设“三区联动”模式研究》一书围绕“学习型社区”建设来开展,重心放在“社区”,强调通过“在一个行政区域中的实践……实现资源的共享和教育合作……每一个单位或组织提供了一个与周边单位或组织合作共建的策略方法和资源支持,各单位或组织之间形成了学习方面的共生共长关系……为各类教育培训工作在课程资源、教室资源、载体资源等方面提供了多样性”。书中有很多观点值得学习和借鉴,但该书更多还是基于政策导向下的成功案例的呈现,对于“三区”互动的文化意义(“联动”的文化起点)较少涉及。其他绝大多数论文,如屠启宇、苏宁的《创新城市建设中的校区、园区和社区联动发展模式与机制(上、下)》、夏光的博士论文《校区、园区与社区“三区联动”自主技术创新的模式、机制及实证研究》、杨玉良的《关于“三区融合、联动发展”理念的思考》等,均侧重“校区”与“园区”的合作与发展,重心放在高校知识创新的转化和技术创新、经济效益,“社区”充其量只是背景和单纯的空间资源;或将“社区”视作学校和园区之间的“政府”协调机制,并没有把“社区”的“居民”以及终身学习作为基本立场。“三区”的联动,还只是停留在传统意义上的单向“资源供给”,在运作机制上侧重行政主导,缺少了对“整合”过程中“三区”内在文化的自我需求分析。

“三区”之间的文化交流和共振,并不单纯是制度层面和教学物资意义上的“资源供给和利用”,而是文化的交融和互动——这是开展社区教育和区域终身学习体系构建的文化起点。

2016年,教育部等九部门在《关于进一步推进社区教育发展的意见》(以下简称《意见》)中要求通过“开放共享学校资源”“统筹共享社区资源”和“充分利用社会资源”来“整合各类资源”,推进社区教育。但在具体实施中,还存在诸多难点和盲点,归根结底是因为存在着认识和理解上的缺失。

首先,“整合社区教育资源”的具体实施过程中,大都局限于自身所在的某个特定行政区划的“社区”以及区域行政区划“势力范围”之内的空间,反之则很少(难以)涉及。如社区周边的学校资源、农场资源、企业资源、军队资源或政府机构资源,实际上并被没有充分、有效整合到社区教育中。

其次,在各类资源服务社区教育时,往往将空间文化关系理解成了单向的输出性关系,即把“资源整合”理解为某一方的单向输出和“给予”,而忽略了双向的交流和互动,既影响了供给方的积极性,也导致了资源供给的随意性、排他性和非持续性。在本质上忽略跨区域、跨组织背景下的“文化认同”的引导力,则会导致交流缺少主动交互,必然变成短期行为。

最后,《意见》中提及的“共享”“利用”“开放”“统筹”,既是分别、分类的指导,更应是全场域的整体运作。既可以是某个单独场域自身狭义的“课程”(视频、微课、教材等)以及师资、图书、场地、场馆,更应该是广义的、体系性资源场域的相互能量交换。因为“资源整合”只有在达成文化共识后,才能真正成为在文化自觉和文化驱动下的有效整合,否则,靠单纯的行政命令只能是零碎或短期的。全场域是三个子场域的结合,也是子场域相互关系的“关联”,这是场域理论中的关键。将“和而不同”的“三区”相关文化资源开放、共享、统筹起来,不仅能起到互补的作用,还能使得子场域自身也得到文化增能和可持续发展。

所以,有必要将相互独立的空间单位在一致的“起点”(即文化需求)上有机连接与聚合,形成新的文化结构。由此,本文提出由“社区”“校区”和“园区”——“三区联动”的“文化关系”研究,首先必须考虑其文化“起点”。

支撑区域终身学习体系的文化框架和伦理向度以学习者为中心、以全民学习为核心。文中所说的“三区”表面上各自独立、相对封闭,但在“以人为本”的本体立场上则有内在的趋同。“园区”在培养“职业人”及对员工进行短期的操作性、职业性技能培训的同时,必将关注人的全面性和成长性,把员工长效学习作为个人持续发展和企业文化建设不可或缺的内容。“社区”是终身教育体系的载体和最重要的主体,是学校教育和家庭教育之外不可或缺的组织部分。作为区域性的学习型组织的一种新形态,“社区”居民在充分吸收学校新知识、园区新技术的同时,也一定程度上推动了区域终身学习在社区、园区和校区之间形成联动。而学校在为园区提供职业专门人才培养和技术继续教育培训的同时,也必然利用创新文化和实践文化影响、指导、引领园区和社区,为更广大的居民提供终身学习的公共服务,成为社区民众的公共学习中心。

“三区联动”的文化起点是“三区”的文化内需,是它们各自利用文化的认同凝聚起联动的体系,推动校区、园区、社区三方在一定程度上从原来的封闭性模式进入开放的、共同发展的模式。当然,这种重构的关系不是“决定”与“被决定”、“领导”与“被领导”的传统行政关系,而是以终身学习实践为中介而形成的新的组织关系。通过文化驱动和文化整合,搭建一个聚合、交流、分享的平台,整合现有的学校、企业以及政府、机构、组织等场域中的个体,彼此汇集,让各类资源整合起来、流动起来,使场域中各个组织之间的沟通得以畅通,各项信息得以充分共享,而不再各自为政,角色之间的沟通与交流变得更加方便,组织之间的协同关系得到进一步加强。因此,联动的文化动能,关键就是以开放的理念和姿态来推动学校、园区和社区突破封闭状态,用区域终身学习体系重组各空间之间的教育结构,使它激发出新的能量。

“区域终身学习体系”充分利用区域空间文化要素的关联性,使所有教育类型、对象、模式、组织、空间等各种要素紧紧围绕着“人”和“人的终身学习”这个中心,以纵横贯通的形式,联系并组合在一起,从而形成“大教育”整体观下的新型学习体系。

二、“三区联动”的空间文化力

联动的“三者”,各自有着自身独特的文化属性。通过“联动”,激发起共同的文化力量,这是形成“三区联动”空间文化力的策略。

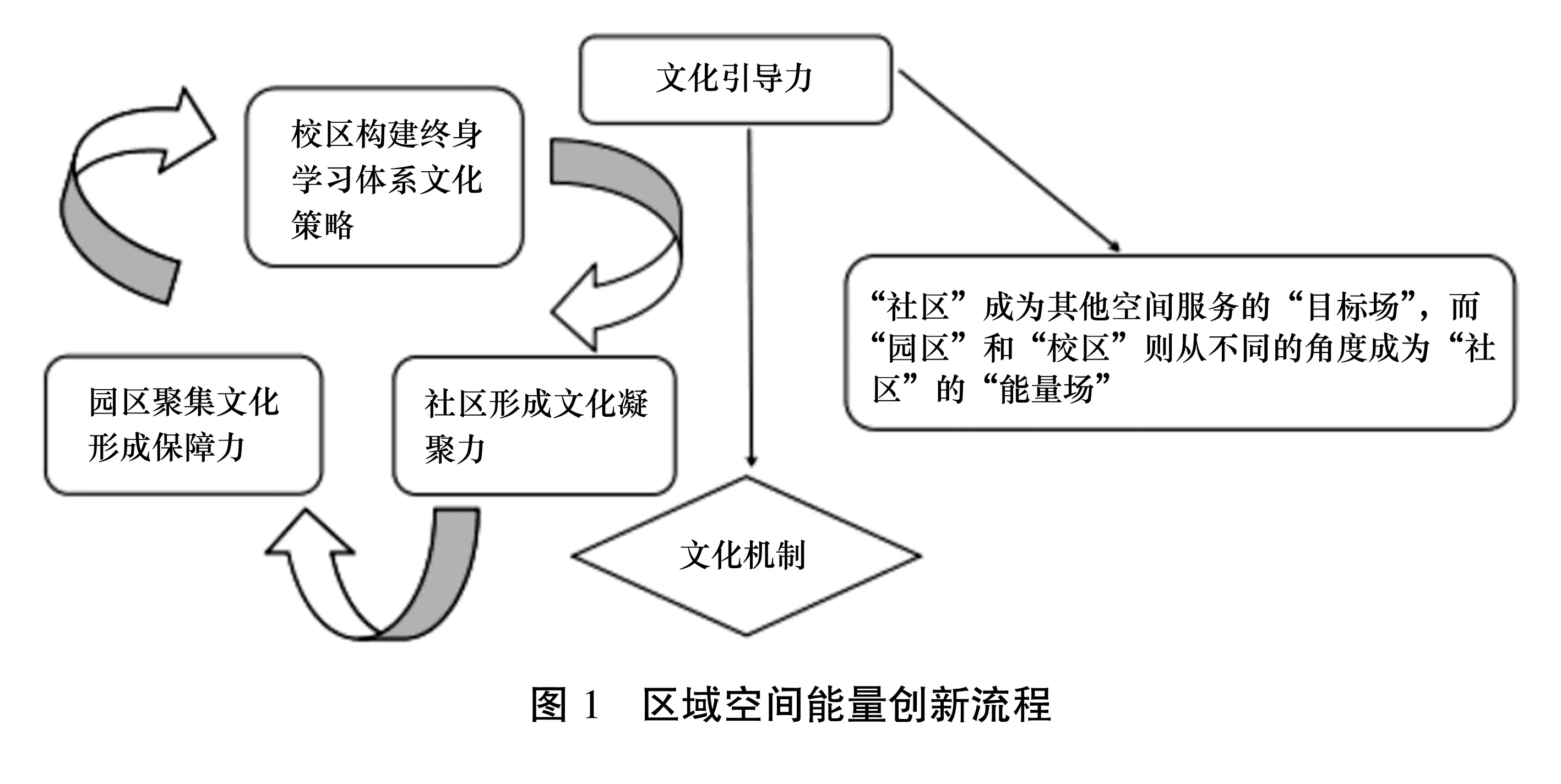

“家园文化”和“伦理文化”是“三区联动”的文化凝聚力。在“三区联动”中,把“社区”作为构建终身学习体系的联结点,将相关空间组织在文化观念和意识层面上关联起来,从而使空间能量集聚。“社区”是“家”与“人”的归属,“家园文化”和“伦理文化”决定了“人们对美好生活的向往”以及“归属感”和“满意度”。在“三区联动”的广义空间中,以“社区”为核心,就是以社区的“家园文化”和“伦理文化”来凝聚“园区”和“校区”的文化行为,让企业和学校都充分考量到人的全面发展的核心价值,在意识层面上聚合与包容“园区”和“校区”,将生命质量的提升融于“园区”和“校区”的文化自觉行为之中,使“社区”成为其他空间服务的“目标场”,而“园区”和“校区”则从不同的角度成为“社区”的“能量场”。

一旦能够充分考量到个体成长的需求,无论哪个空间组织都将人的生存能力培养和素养培养作为教育目标,而不仅仅是功利性的“知识”和“技术”的培训。一方面,使得组织发展的策略能更系统、全面地包容整体环境的发展,使组织策略更加全面、完整;另一方面,也使得社区教育成为全空间的共性文化实践。

“聚合文化”是“三区联动”组织文化的保障力。“园区”将研发、制造、生活、服务融为一体,实现了工业项目、资金、人才、技术等要素的聚集,形成了“聚合型”“合作型”文化品格。在“三区”的空间体系中,经“聚合文化”的“导向”,各个组织、单位不再固守在自己狭隘的空间与场所中为自身组织提供生产和服务,而以合作、聚合的姿态,使本属于“专门”需求供给的资源有效地“转移”而为公共性资源。“校区”不断参与社区和园区文化环境的构建,从学校围墙的限制中解放出来,从传统学校自主型、垂直性管理转向垂直、平行的伙伴管理关系;从封闭的校园围墙中解放出来,扩展到社区和生活的每个角落,从而建立多元的正规、正式、非正规、非正式学习并举的跨空间学习观。同时,在“三区”彼此合作(而不仅仅是各司其职、单向输出)的协同支持过程中,既可避免资源重叠而产生的浪费,又能够更好地促进自我发展,形成整合的效能。

“实践文化”和“创新文化”是构建区域终身学习体系的文化策略。“校区”(学校)在相对封闭的空间中进行专门性的人才培养和学术研究,在管理上和“园区”一样,带有自治性特征,都属于单一性的单位社区。学校的文化精神主要体现在独立性、科学性、创新性与现代实践精神。

区域终身学习体系的构建,是建设学习型社会的创新模式和实践形态,经过多年的努力和实践探索,取得了丰硕成果,但如何进一步在理论的建立、体系的形成、形式的创新、内涵的深化、成果的评价等方面有所提升,以及从过去“政府主导、个人参与”转向“自主需求、体系供给”,从“单向需求、满足适应”到“引领需求”、“学习力和行动力提升”,从“单项融合、单向融合”到“整体聚合”、“文化共享”,是实践的过程,也是创新的过程。区域终身教育不止是一种教育,更是一种文化实践和文化创新的过程;终身学习也不止是一种概念的倡导,而是文化传承、民众感悟、百姓德性和公共空间意识的聚合。提升不同空间的个体生活美学品位、生存能力与质量,提升区域生活品质和文明程度,是文化实践的精神追求与实践。

三、“三区联动”区域终身学习文化模型的建立

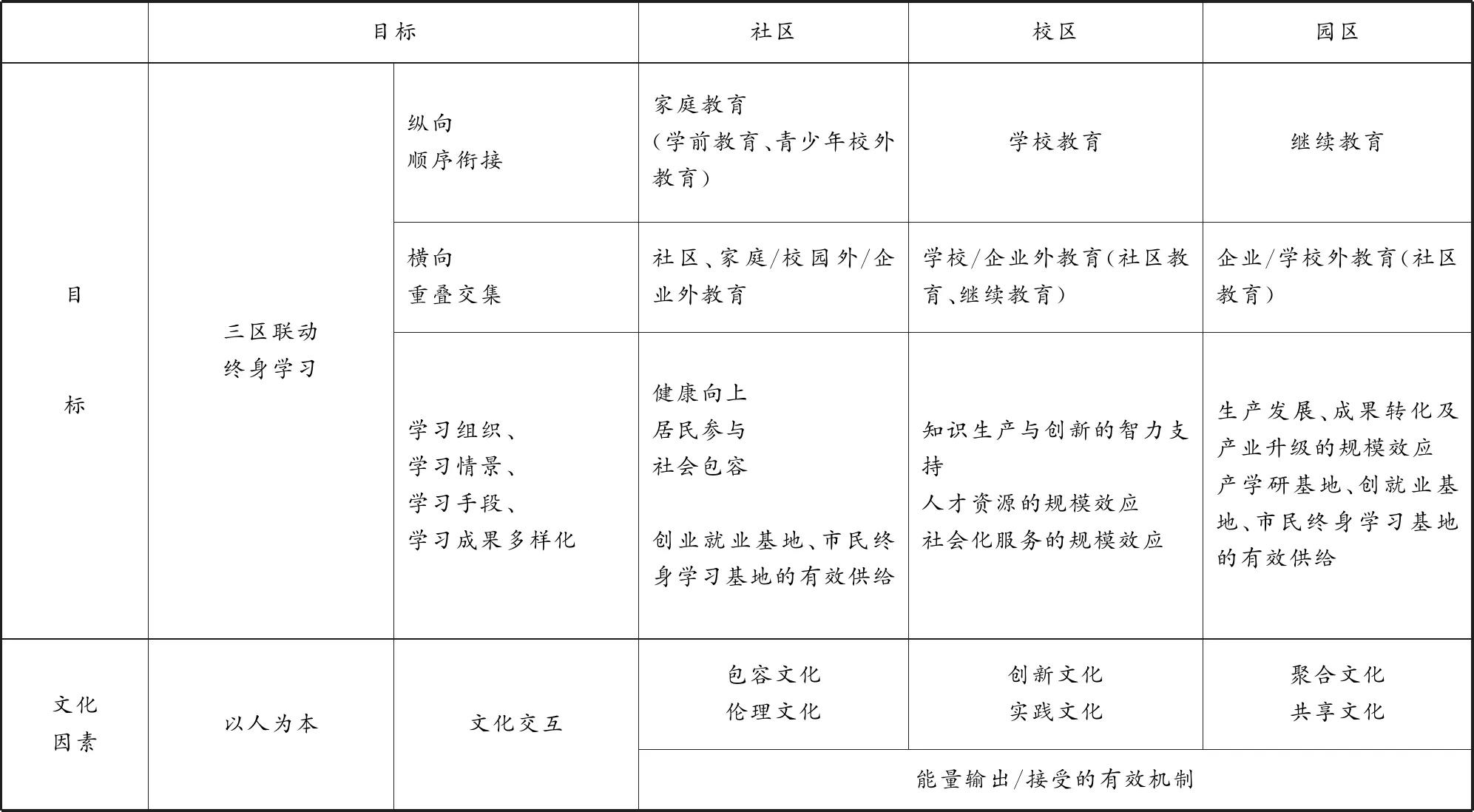

“三区联动”的空间目标是区域终身学习体系的构建,而支撑区域终身学习体系的文化框架和伦理向度,是以学习者为中心的全民学习。所有教育类型、对象、模式、组织、空间等各种要素紧紧围绕着“人”和“人的终身学习”这个中心,以纵横贯通的形式,联系并组合在一起,从而突破传统分类教育的壁垒,形成“大教育”整体观下的新型学习体系。

根据不同的维度和视角,“三区”的“区域终身学习体系”可以划分成不同类型的子系统:(1)根据系统的运行目标,可以建立以儿童和青少年为主要对象的普通教育、以成年公民为主要对象的成人教育、以老年人为对象的老年教育以及若干子系统,包含了教育的所有层次,服务于互相衔接的、不同年龄段落的各类角色人群。(2)根据提供学习的系统类型,可以建立学校、企业、社区和家庭教育等“基础性阶段、高端性阶段、职业化阶段、生活化阶段”教育子系统,包含了整合所有教育资源、提供多元学习支持的各类组织所组成的体系。(3)根据系统的运转手段,可以建立面授教育、远程教育和混合式教育等子系统。

“区域终身学习体系”的构建打破了单一的以“学校”作为轴心的传统教育体系,重组了各空间之间的教育组织结构,重塑了各机构之间的合作协调机制,重估了学习和教育的价值,从纵向的阶段衔接到横向的多重组合、从系统自身的能量产生与耗散到系统与外界的能量输送及交流,都充分显示了一个全新的教育生态系统的确立。

表1三区联动终身学习文化图表

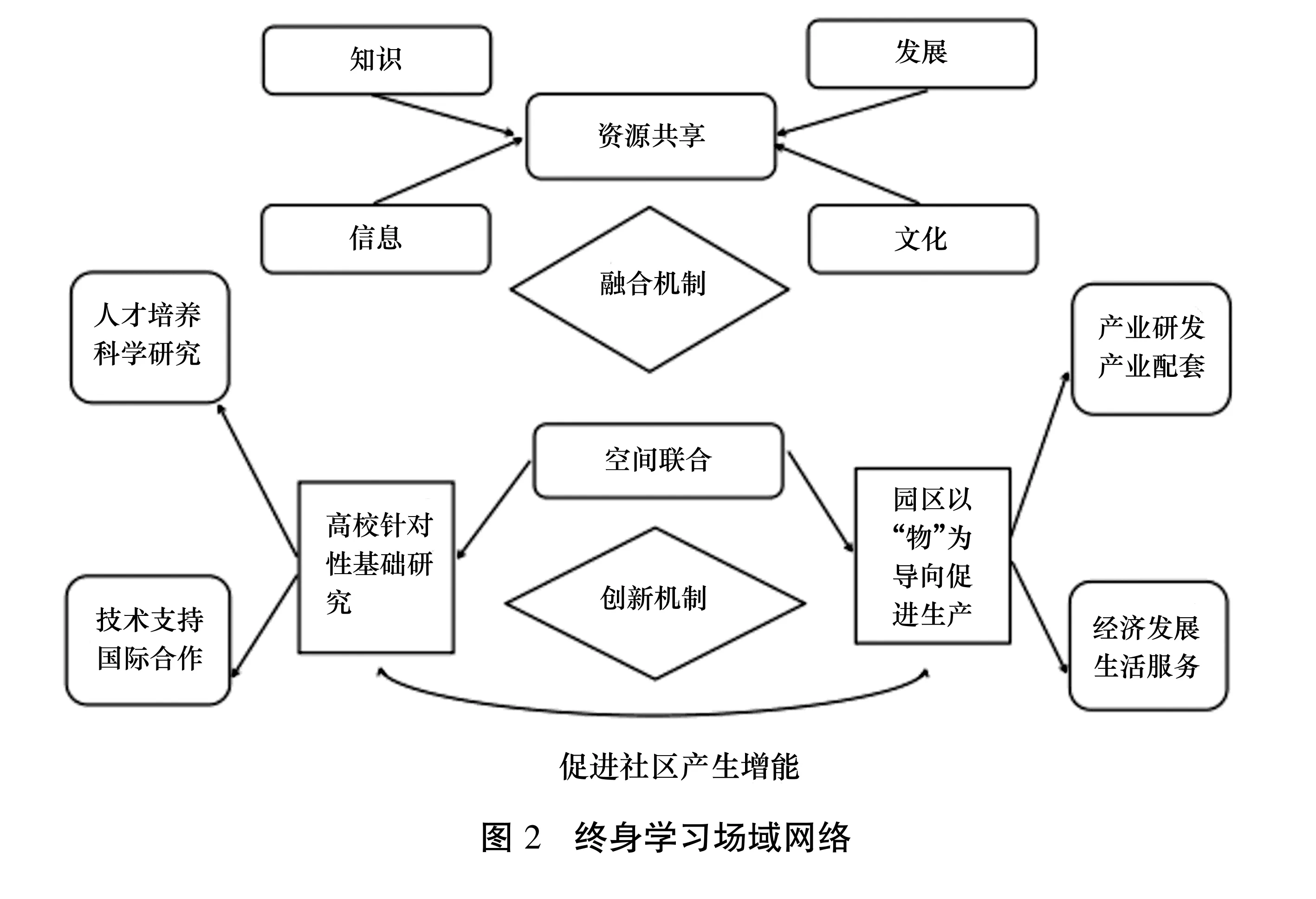

“三区联动”的终身学习场域将校区、园区、社区聚合而成动态、开放的能量聚集空间,该空间在一定的地理范围内通过各自广泛的参与和资源的共享,将那些各自独立的相关、相邻区域(“社区”“校区”“园区”)包容在一起,形成横向的文化关联,并在特定的空间(“三区”)中形成“区域终身学习体系”的多层次、多渠道的纵向关联。因此,该空间的运行机制以保障它们之间真正实现有效融合、联动发展及提升区域学习者学习支持服务为主要目的。

学校(校区)参与“社区”(家庭)生活化的、公共性的认知与创造,以提升学习者的公共服务能力、职业能力和生存水平;“社区”成为这种公共性认知与创造的对象;“园区”则成为这种共享型文化的认知与创造的象征。因此,“三区联动”场域之中的空间逻辑结构和文化关系也随之关联。校区便演化成社区和园区之间的重要空间。同样,园区也以其“合作文化”成为校区和社区人群“聚合”“共享”的精神能源,这也为在区域构建终身学习体系提供了理论支持。在终身学习场域空间,子场域中各主体综合利用自身资源和支撑系统的文化结构、制度机制,来提高各自以及整体的能量。

以校区和园区为能量主体,以资源在社区的聚集、共享、融合为依托,以社区作为促进校区和园区增能的平台,形成强有力的场域文化集聚氛围。通过“溢出效应”, 更好地促进大学发挥科技、 知识和人才作用。强化“孵化功能”,促进园区科技成果转化,提高社区居民的学习能力和人才素质。其核心是校区、园区和社区通过空间联合,形成“三区融合、联动发展”的区域生态创新空间。