闽南方言进行体标记的来源及其语法化*

——兼论进行体标记和持续体标记之间的关系

陈曼君

集美大学文学院 福建 厦门 361021

提要 文章通过对历史文献和现实方言的全面考察,认为闽南方言存在A、B两类进行体标记,它们的最初形式分别是“处”“在处”,分别源于指代词“只/许处”和介词结构“在+只/许处”。A、B两类对句类的选择完全一致,所选择的句子可以归纳为表客观已然的句子和非表客观已然的句子两大类。A类的使用不具有语用意义,B类的使用具有语用意义。A、B两类进行体标记的产生和发展都是在Vp之前和Vp1、Vp2之间这两个句法位置进行的。通过A、B两类进行体标记的产生和发展与A、B两类持续体标记的产生和发展(陈曼君 2017)的对比,可以看出A、B两类进行体标记的产生和发展同A、B两类持续体标记有密切的关联。A、B两类进行体标记产生时都处于半虚化状态,后来都分别彻底虚化为“咧”“在咧”,并分别发展成为语素“咧”和介词“在咧”。泉州、厦门、台湾三地闽南方言进行体标记语音弱化的速度呈不平衡发展,这正是三地方言进行体标记语法化进程不同的具体反映。本研究打破了闽南方言等方言进行体、持续体标记唯方所介词结构来源论这一格局,为汉语方言乃至人类语言进行体、持续体标记的来源及其语法化研究提供了一个新视角。

1 引言

近年来,不管是现代汉语还是汉语方言,体标记范畴都是学者们关注的焦点之一。在现代汉语里,学者们对如何界定进行体和持续体存在分歧,因为动态助词“着”可以同表进行的“在”“正”“正在”在一个句子里共现,也可以不共现,致使持续体和进行体的界限模糊。把“着”视为持续体标记和进行体标记都有一定的道理。直到吕叔湘(1984)指出:“‘着’有两个主要用法:1)表示动作正在进行,用在动词后,动词前可加副词‘正、在、正在’,句末常有‘呢’,例如:人们跳着,唱着;妈妈读着信,脸上露出高兴的神色;雪正下着呢;2) 表示状态的持续,例如:门开着呢;她穿着一身新衣服;夜深了,屋里的灯却还亮着。”这一观点得到大家普遍认同,但学界对此仍然争论激烈。

就吴、闽等方言而言,进行体标记和持续体标记常常同形,它们总是有规律地分布于谓语动词的前后两端,在句法位置上正好处于互补的状态,因此彼此之间的界限是分明的。根据刘丹青(1996)的研究,吴、闽方言表示进行体和持续体的基本形式分别是ABV和VAB。其中,A是可以单用的处所动词兼介词,与“在”同义;B是一般不能单用的方位后缀,相当于“这里、那里、房间里、心里、地上、本子上、历史上”中的“里、上”,其中有的是专用的方位义,有的只有泛指的处所义。吴、闽方言表示进行体的ABV,常有BV的简略形式,许多方言BV式更常用。在BV式中,B作为一般不能单用的方位后缀,已没有独立性,具有前附性质,是进行体标记。表持续的VAB,在苏州、杭州、温州方言中没有简略形式,AB带有一定的补语性。福州、泉州方言则只有VB式,没有VAB。吴、闽方言的进行体、持续体标记是由处所词语虚化而来的。与此同时,刘丹青(1996)也指出,由处所词语虚化为进行体、持续体标记,并不是东南方言的独特道路。越来越多的研究表明,吴、闽方言之外的越来越多的方言,甚至是古代汉语的某些阶段,其进行体和持续体标记都是处所词语虚化的结果。看来,由处所词语向体标记发展,验证了人类思维发展模式一般都遵循由空间概念向时间概念发展。

既然包括闽南方言在内的许多汉语方言,其进行体和持续体标记都是处所词语虚化的结果,它们常常同是“AB”或“B”,那么这就涉及到一系列问题:从处所词语虚化为持续体标记的过程和从处所词语虚化为进行体标记的过程一样吗?如果虚化的过程是一致的,那么持续体和进行体标记是同时产生,还是先后产生?如果虚化的过程是不同的,又是怎样的不同?在它们虚化的过程中彼此之间是否有什么关联?处所词语虚化为持续体和进行体标记后进一步演化又有何异同?诸如此类的问题,都是非常值得探讨的。

前人已就以上问题有所研究,如雷冬平(2009)在讨论近代汉语的进行体和持续体标记“在这里/那里”时指出:“进行体和持续体是两种意义相通的时间范畴。因为进行体的表现是动作正在进行,但是参照一定的时间,这种进行也是一种动态的持续。因此,同一个词既用来表示进行体标记,又用来表示持续体标记的话,那么它们的形成应该是同步的,所不同的是采取附着在动词的不同位置来区别动作的进行和持续。”蔡国妹(2006)把吴闽两地现实方言里的进行体和持续体标记视为一体,从总体上来把握它们语法化程度的高低。伍巍和李立林(2009)从涟源六亩塘方言的进行体和持续体入手来探讨该方言由处所词语向体标记发展的虚化过程以及其作为体标记之后的进一步发展。该文只是针对各自句法环境对处所词语向进行体和持续体发展分别作了具体的分析,至于在它们的虚化过程中彼此之间会产生怎样的互动关系,并无论及。目前更没有看到从类型学的角度对上述问题进行有效的讨论。我们认为,要从类型学角度对上述问题进行有效的讨论,必须依赖于各个具体方言的充分研究。本文将根据闽南方言的历史文献(1)本文使用的历史文献主要有台湾学者吴守礼于2001年校注出版的明嘉靖本《荔镜记》(1566年)、明万历本《荔枝记》(1581年)、清顺治本《荔枝记》(1651年)、清光绪本《荔枝记》(1884年),于2002年校注出版的明万历本《金花女》《苏六娘》(刊行年代不详),龙彼得于1995年主编出版的《明刊闽南戏曲弦管选本三种》,泉州地方戏曲研究社于2010年主编出版的《荔镜记荔枝记四种》,郑国权于1999年至2000年主编出版的《泉州传统戏曲丛书》(第1-15卷),台湾日治时代由台北高等法院发行的语言学习月刊《语苑》杂志(1910-1941),台湾现代闽南语故事集语料库,以及下文会提到的早期乃至当代的各种辞典及一些学者的相关论文。和现实方言,以新的视角作为切入点,围绕着上述问题来探讨闽南方言(2)这里和下文的“闽南方言”是指狭义上的闽南方言,理论上包括厦漳泉闽南方言和台湾闽南方言,即闽台闽南方言。本文所要着重探讨的是闽台闽南方言进行体标记的来源及其语法化。由于漳州方言进行体标记的情况比较特殊,本文暂不涉及,留作以后讨论,因此本文的 “闽南方言”实际上仅指泉州、厦门和台湾三地方言。进行体标记的来源及其语法化历程。

2 关于闽南方言进行体标记的历时研究

关于闽南方言持续体的历时研究关注的人较多。杨秀芳(1992)、王建设(2004)、林天送(2006)、林颂育(2010)、曾南逸和李小凡(2013)、陈曼君(2017)等学者都有论及。而在历时方面对闽南方言进行体进行探讨较少,目前只看到到林天送(2006)、曾南逸和李小凡 (2013)两篇。林天送(2006)的讨论比较简略,在探讨持续体标记产生的过程时指出“进行体‘咧V’的产生类似于持续体”,(3)林天送(2006)所拟测的泉州话持续体的产生过程是单线演变关系:Vp在(只/许)处→Vp在处→Vp处。不过,由于“Vp在处”在明刊里只见到一例,林天送(2006)同时又对上述所拟测的路径做了调整,指出或许实际情形是“Vp在处”“Vp处”并行,它们都由“Vp在(只/许)处”演变而来,其中“Vp在处”发生的几率较小,主要是“Vp处”。并对进行体只作了如下三点补充:1)进行体的产生也包括动词的选择,不过要选择动态的持续动词;2)进行体的虚化程度不如持续体,因此进行体的V之前通常可以补出“著”,形成“著咧V”的结构;3)进行体的虚化程度较低可能跟其虚化时间有关,从产生的时间来看,两部明代戏文里均没有见到进行体的表达法。曾南逸和李小凡(2013)虽然侧重勾勒泉州方言持续体的语法化路径,但从他们的研究中,我们可以看出,泉州方言进行体的语法化路径也有下列两条路径:在只/许处Vp→只/许处Vp→处Vp;在只/许处Vp→在处Vp。他们指出,简缩介词是主流,简缩处所宾语是支流。然而这两者有何差别,它们是如何继续语法化为“咧”和“在咧”的,并没有作具体的探讨。

以上研究都认为闽南方言进行体标记“咧”是由介词结构“在(只/许)处”演变而来的。这与闽南方言进行体标记的语言事实存在着较大的差距。

3 闽南方言的进行体标记

要探讨闽南方言进行体标记的来源,首先要弄清它分布的语言环境。施其生(1996)把汕头话的“进行”分为“已然的进行”和“使然的进行”两类。据他的研究,“已然的进行”实指客观已然的进行,有“裸[lo53-24]”“短[to53-24]”“短块[to53-24ko213-55]”三个标记;“使然的进行”有三种情形,一是说话人所要求的;二是客观事理、情势所要求的;三是表已然的、施动者所使然的,具体有“拿[na53-24]”“拿1块[na53-24ko213-55]”“拿2块[na21ko213-55]”“放块[pa213-55ko213-55]”“放[pa213-55]”五个标记。汕头话表使然的五个进行体标记与表已然的三个进行体标记是互为分工的。因此汕头话有两套进行体标记,这种分工闽南方言未曾见到。闽南方言仅有一套进行体标记,各地的写法不尽一致,这里统一记为“咧”和“在咧”。这一套进行体标记常常用来表客观已然的进行,也可以用来表非客观已然的进行。表客观已然的进行体标记只能用于表客观存在的已然进行句(简称“表客观已然的句子”)。例如(以泉州方言为例,下文没有出处的同此):

(1)伊咧/在咧挽土豆(他在摘花生)。

“非表客观已然的进行”的内涵不能等同于施其生(1996)里的“使然的进行”,该类进行体所出现的句子称为“非表客观已然的句子”。施文里的“表已然、施动者所使然”实指“表主观倾向的已然进行”;其“说话人要求的”进行句和“客观事理、情势所要求的”进行句,分别指的就是肯定祈使句和否定祈使句。而闽南方言非表客观已然的进行体标记对肯定祈使句是排斥的,它除了可以选择表主观倾向的已然进行句(简称“表主观倾向的已然句”)外,还可以选择否定祈使句和施其生(1996)的“使然的进行”句所不包括的、非表祈使一般表假设的未然进行句(简称“非表祈使表假设的未然句”),例如:

(2)*汝咧/在咧徛!(你站着!)

(3)熄灯了,汝犹各咧/在咧唱歌?(熄灯了,你还在唱歌?)

(4)毋通安尔咧/在咧大声喝囝仔。(别这么大声喊小孩。)

(5)伊等者若咧/在咧跳舞,我则来看。(他等一下如果跳舞,我就来看。)

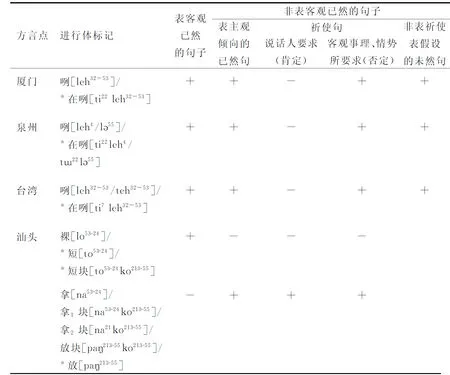

上述可以成立的例子中,常用的都是“咧”,“在咧”并不常用。这些例子里的进行体标记跟施其生(1996)的两套进行体标记分布的句法环境是一致的,它们都只出现于Vp结构前。闽南方言进行体标记的上述表达形式和用法可以用表1表示(少见的以△表示)。为了起到对比的效果,本文把汕头话进行体标记的表达形式和用法也列入表1。

表1 闽南方言语进行体标记用于“进行体+VP”结构的形式及用法

此外,闽南方言进行体标记还可以见于另一种句法环境——“Vp1体标记Vp2”结构。例如:

(6)a. 小王坐咧/在咧看册,咱不通吵伊!(小王坐着看书,咱们不要吵伊!)

b. 汝犹倒咧/在咧睏啊?(你还躺着睡觉哇?)

(7)a. 汝甲我坐咧看册!(你给我坐着看书!)

b.*汝甲我坐在咧看册!(你给我坐着看书!)

c. 坐咧看册,不通倒咧/在咧看!(坐着看书,不要躺着看!)

闽南方言进行体标记所出现的“Vp1体标记Vp2”结构常见的既可以是表客观存在的已然句,如例(6)a,也可以是表主观倾向的已然句,如例(6)b。不管是哪一种已然句,句中的体标记都是“咧”和“在咧”两可。在这种结构中,“咧”“在咧”兼具进行体和持续体两种用法,是这两种体标记的合体,因此该结构应记为“Vp1+体标记+Vp2”。“Vp1体标记Vp2”结构也可以用于祈使句和非祈使未然句。当该结构出现于祈使句,有两种情况:如果该结构见于肯定祈使句,结构中的体标记用“咧”,不用“在咧”,分别如例(7)a、b,同时“咧”只表持续,不表进行。这时,该结构就要记为“Vp1咧+Vp2”。也就是说,进行体、持续体合体标记是排斥肯定祈使句的。如果该结构见于否定祈使句,结构中的体标记则是“咧”和“在咧”两可,且它们也都是进行体和持续体的合体标记,因此该结构应记为“Vp1+体标记+Vp2”,如例(7)c。事实上,否定祈使句也可以说为反问句,只是祈使语气稍弱,没有例(7)c那么强硬,这是否定祈使句比较早期的发展形式,本文的否定祈使句包括这类反问句。例如:

(8)哪通倒咧/在咧看册,坐咧看!(怎么可以躺着看书,坐着看!)

(9)a. 我犹无闲咧,等咧则坐咧歇困。(我现在还忙着呢,等一下才坐着休息。)

b.*我犹无闲咧,等咧则坐在咧歇困。(我现在还忙着呢,等一下才坐着休息。)

c. 等咧伊若坐咧/在咧歇困,汝则甲伊说即条代志。(等一下他如果坐着休息,你再跟他说这件事。)

当“Vp1体标记Vp2”结构出现于非祈使未然句,同样有两种情况。如果该结构见于非祈使非表假设的未然句,体标记出现的情况与肯定祈使句相同,如例(9)a、b。如果该结构见于非祈使表假设的未然句,结构中的体标记便是进行体和持续体的合体标记,既可以是“咧”,也可以是“在咧”,该结构也应该记为“Vp1+体标记+Vp2”,如例(9)c。可见,体标记居于Vp1和Vp2之间所构成的结构会因句类和体标记的不同而有所不同。如果体标记只能出现“咧”,它就只有持续体标记一种解读,那么这一结构应记为“Vp1咧+Vp2”;如果体标记是“咧”和“在咧”两可,就是进行体和持续体的合体标记,那么这一结构应记为“Vp1+咧/在咧+Vp2”。因此,体标记居于Vp1和Vp2之间所构成的结构可以统称为“Vp1(+)体标记+Vp2”结构。值得说明的是,“在咧”无论用于哪种结构,都是比较少见的。闽南方言体标记用于“Vp1(+)体标记+Vp2”结构的形式及用法如表2所示(少见的也以△表示)。

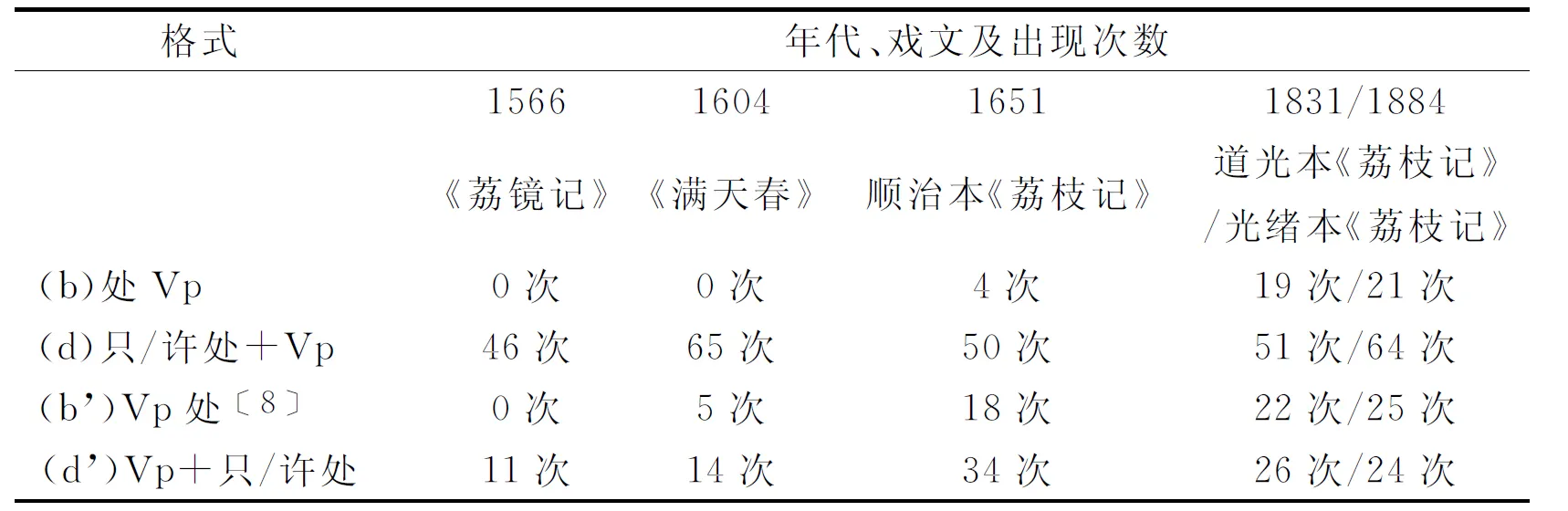

表2 闽南方言体标记用于“Vp1(+)体标记+Vp2”结构的形式及用法

表1显示,汕头话的进行体标记呈现出迥然有别的互补分布,而且分布于每一类句子时都有多种表达形式。闽南方言内部各自的进行体标记的分布则具有高度的一致性,除了肯定祈使句外,表1中各类句子都能选择。表2显示,各地闽南方言进行体标记对“Vp1+体标记+Vp2”结构的选择也具有高度的一致性,都既能选择表客观存在的已然句和表主观倾向的已然句,也能选择否定祈使句和非祈使表假设的未然句,但是排斥肯定祈使未然句和非祈使非表假设未然句,这与“进行体标记+Vp”结构中进行体标记的分布环境完全一致。从表1、表2可以看出,各地闽南方言固有而通用的进行体标记都有“咧”和“在咧”两种表达形式,且都以前一种说法为常见,后一种说法为少见。进行体标记“咧”和“在咧”在各地闽南方言里的读音不完全一致,然而其来源却是相同的,下面将进行具体的讨论。

4 闽南方言进行体标记的产生及其与持续体标记的关系

施其生(1985)、刘丹青(1996)等一致认为,吴、闽语进行体标记和持续体标记普遍都是由方位介词短语虚化而来的。林天送(2006)、林颂育(2010)以及曾南逸和李小凡(2013)等在探讨泉州方言乃至闽南方言体标记的来源时也都支持这一观点。然而就闽南方言来看,无论是持续体标记还是进行体标记,情况都没有如此的简单。

陈曼君(2017)指出,闽南方言存在A、B两类持续体标记,A类选择非表客观存在、主要表主观倾向的句子,现实方言只有“咧”一个,最初形式是“处”,来源于指示代词“只/许处”;B类选择表客观存在的句子,现实方言包括“在咧”和“咧”两个,最初形式是“在处”,来源于方所介词短语“在+只/许处”。A、B类持续体标记的分布有句类的差别,呈现出互补分布。这种差别,更确切地说,是非表客观已然和表客观已然之间的差别。B类来源的句类比较简单,句中的“Vp+在+只/许处”是动补结构,“在+只/许处”是Vp的补语。例如:

A类来源的句类就比较复杂,归纳起来有以下三种:

(11)小七,跪只处。(小七,跪在这里。)(嘉靖本《荔镜记》14.245)

(12)既是三爹未返来去,安童带有银三十两在只,放只处度三爹你使。(既然三哥未能回去,安童这里带有银钱三十两,放在这里给三哥你用。)(嘉靖本《荔镜记》25.176)

(13)畜生!踢伊倒许处,夭句无打。(畜生!把他踢倒在那边,还说没打。)(嘉靖本《荔镜记》14.261)

例(11)是祈使句;例(12)是不表祈使的未然句(下称“非祈使未然句”),通常是跟说者或者施事的意愿有关的句子;例(13)是带主观倾向的已然句(下称“已然句”),往往指施事主观使然同时常常带有说者主观态度的句子,虽然表达的是一种已然的事实,理应可以出现“在”,但是说者的目的在于表达一种个人的主观情绪,倾向于不选择“在”。这些句子里的“Vp+只/许处”是动宾结构,“只/许处”都是Vp的宾语,其中未然句占多数。

表1、表2显示,闽南方言进行体标记不同于其持续体标记,它们对句类的选择非常一致,没有呈现互补分布。尽管进行体标记没有句类的分别,然而它们却有语用的差异。这种差异也足以把它们分为A、B两类。A类以“咧”为代表,不具有语用意义;B类以“在咧”为代表,具有语用意义。“咧”和“在咧”是进行体A、B类现有的表现形式,不是早期的表现形式。那么,早期的进行体标记是什么呢?它们是如何产生的呢?它们的产生和持续体标记的产生有何差异,又有何关联呢?

4.1 A类进行体标记的产生及其与持续体标记的关系

曾南逸和李小凡(2013)在讨论泉州方言体标记的来源时考察了明清戏文里的8种相关格式,其中与进行体标记有关的有以下4种:

a. “在处Vp” b. “处Vp” c. “在+只/许处+Vp”(4)指示词“只”“许”分别相当于普通话的“这”“那”。d. “只/许处+Vp”(5)我们同意曾文(2013)关于“‘处’为中古昌母御韵字,闽南方言昌母字不念 t -,御韵不念-,故 t31本字应该不是‘处’”的观点,认为“处”可能是一个训读字。

他们认为,格式a和b分别由格式c和d简缩而成。他们指出,“不同时期的泉腔戏文进一步揭示,泉州话方所介词结构简缩介词的历程早在1566 年的《荔镜记》中已经成为主流,但也还存在未经简缩的完整介词结构。1604年的《满天春》则既有已经减除了介词的处所宾语进一步减除指示词的‘Vp处’格式,(6)《满天春》(1604)见于《明刊闽南戏曲弦管选本三种》(1995)。也有并未减除介词而减除处所宾语中指示词的‘Vp在处’格式”。最后,他们得出“泉州方言的方所介词结构有两条简缩路径:简缩介词是主流,简缩处所宾语是支流”的结论。

我们认同曾南逸和李小凡(2013)所持的格式a和b分别由格式c和d简缩而成的观点,但不赞成其所持的格式a和b都源于介词结构“在+只/许处”的观点。确切地说,我们不认同格式b源于介词结构“在+只/许处”,经历了先减除介词“在”,后减除指示词“只/许”这一演变路径的观点。

曾南逸和李小凡(2013)指出,泉州话方所介词结构简缩介词的历程早在1566 年的《荔镜记》中已经成为主流。这说明早在《荔镜记》时代,“只/许处+Vp”格式已经大量存在,是一种常式。那么它是否是“在+只/许处+Vp”的简缩格式?答案是否定的。我们来看看“只/许处+Vp”格式使用的语言环境:

(14)哑娘今不免将手帕包荔枝,祝告天地,待许灯下郎君只处过,掞落乞伊拾去。(哑娘现在不如用手帕把荔枝包起来,向天地祷告,等那灯下郎君经过这里,扔下去让他捡去。) (嘉靖本《荔镜记》17.029-032)

(15)益春,我只处洗面,谁许处看?(益春,我这里在洗脸,谁那里在看?)(嘉靖本《荔镜记》22.100-102)

(16)封书寄与黄五娘 ,亏伊许处受亏伤;只去定是见伊面 ,便得一身早落场。(害黄五娘那里受苦悲伤,寄一封家书给她;这次回去一定见她的面,以便早点结束孤身一人的生活。)(嘉靖本《荔镜记》46.152-155)

《荔镜记》时期进行体标记还没有产生,这类句子都是用“只处”和“许处”来代替进行体的功用。以今人的语感,以上三个例子里的“许处”“只处”完全可以用进行体标记“咧”来代替。我们知道,闽南方言持续体标记表示的是某种状态的延续,是一种静态的持续;而进行体标记表示的是动作行为的进行,事态处于变化之中,是一种动态的持续。例(14)里的“只处 ”显然不是“在只处”的简缩,它指向“哑娘”所在的地方,这只是 “灯下郎君”经过的一个点,而不是“灯下郎君”所处的场所,即不是“灯下郎君”活动所处的场所,如果在句中添加了“在”,句子反而不通。例(15)里的“只处”和“许处”分别指向“我”和“谁”的位置,分别表示“我”这里和“谁”那里发生某一动作行为,“只处”和“许处”这两个处所都只是“我”和“谁”的伴随地。如果在“只处”和“许处”前加介词“在”,句子的意思反而变了。例(16)里的“许处”是“黄五娘”的伴随地。自从爱郎被流配、远赴崖州,“黄五娘”的“受亏伤”是无处不在的,不可能是定点一处。“许处”之前加“在”,显然很不合适。不论“只处”“许处”是人经过的地方,还是人的伴随地,实际上都是动作行为涉及的处所和动作行为的伴随地,更多的是后者。可见例(14)-(16)这类句子的“只/许处+Vp”结构并非“在只/许处+Vp”结构的简缩。在闽南方言里,具体的语境使“只处”和“许处”本身就蕴含着普通话中“从”“在”等介引处所的意义。

如上所述,我们认同曾南逸和李小凡(2013)所持的“b式‘处Vp’由d式‘只/许处+Vp’简缩而成”的观点,但这一观点过于简单笼统。那么,d式“只/许处+Vp”是如何演变为b式“处Vp”呢?欲追究其原因,必先追究d式“只/许处+Vp”的分布环境。细究起来,d式“只/许处+Vp”可以分布于以下几类句子:

(17)简,茶捧来烧烧。那是只处听哑娘读书,即冷除。(茶,奴婢端来的时候热热的。那是在这里听哑娘读信,才凉了。)(嘉靖本《荔镜记》24.267-268)

(18)谁人甲你许处看人?(谁叫你在那里看人?)(嘉靖本《荔镜记》22.122)

(19)行开去,莫只处闹动。(走开,不要在这里闹哄哄的。)(嘉靖本《荔镜记》45.097-098)

(20)我今不免只处坐,等待李哥嫂只处过,问伊是谁厝诸娘仔,央伊去现得来,岂不妙哉。(我现在不如坐在这里,等李嫂经过这里,问她这是谁家姑娘,求她去提亲成功,岂不美妙啊。)(嘉靖本《荔镜记》9.014-018)

上述这四个例子既有表客观存在的已然句(称为A1句类),也有表主观倾向的已然句(称为A2句类),既有否定祈使句(称为A3句类),也有非表祈使主要表假设的未然句(称为A4句类),分别如例(17)-(20)。这几类句子和今天进行体标记“咧”分布的语言环境是一致的,它们显然是“咧”前身“处”的来源。

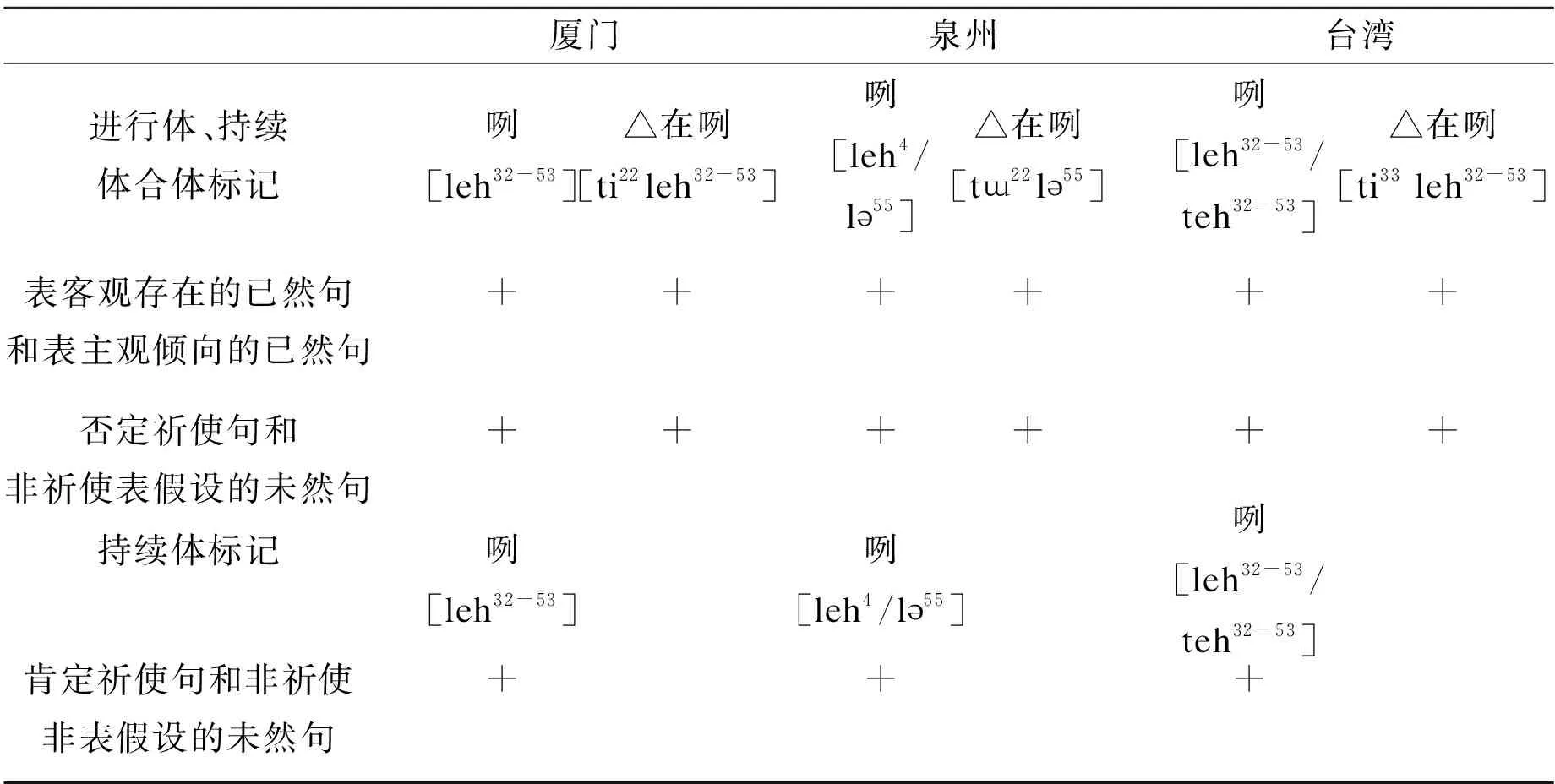

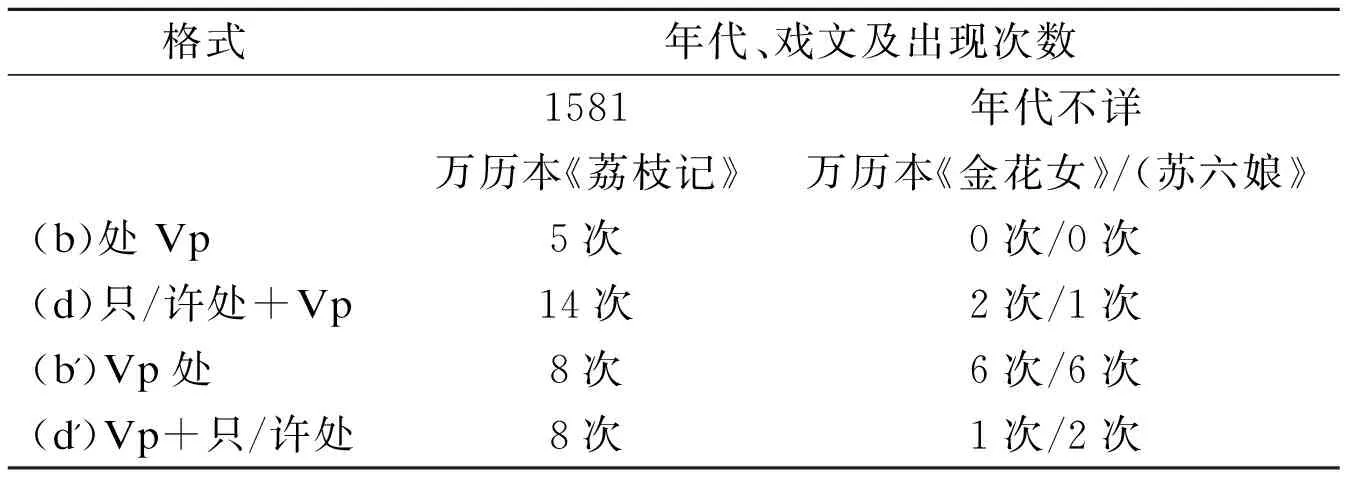

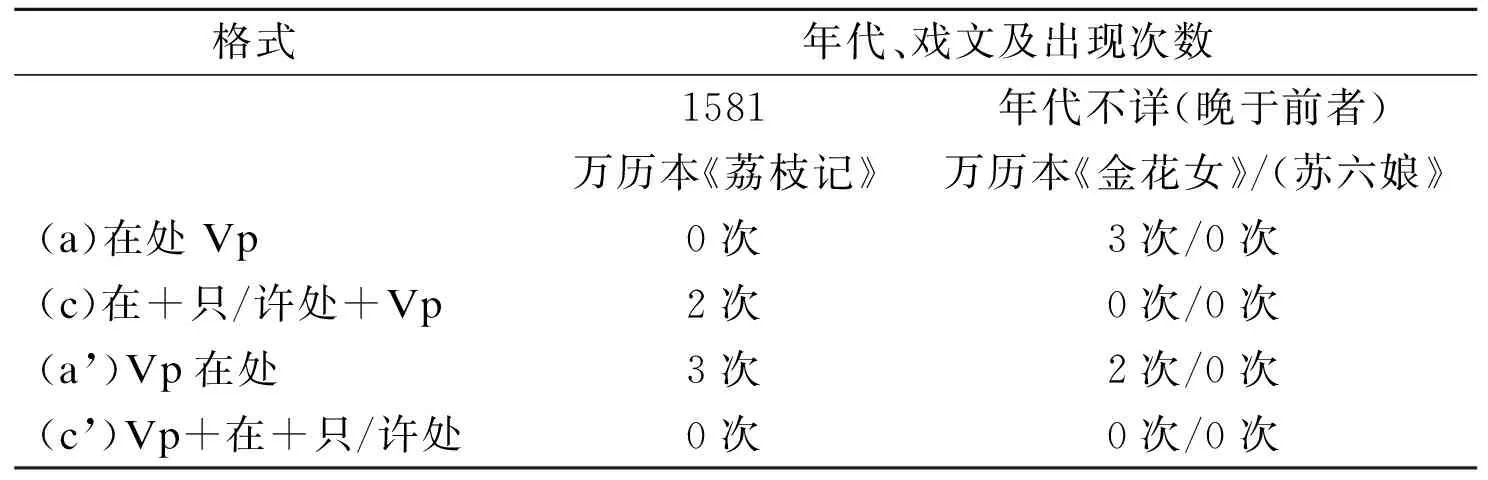

曾南逸和李小凡(2013)曾对《荔镜记》(1566)、《满天春》(1604)、顺治本《荔枝记》(1651)、道光本《荔枝记》(1831)、(7)道光本《荔枝记》(1831)见于《荔镜记荔枝记四种》(2010)。光绪本《荔枝记》(1884)等5本明清戏文里的b式、d式出现的次数做了统计。我们认为,凡不能用于上述几类句子的都不能统计到其中。为此,我们重新做了统计,具体以表3表示。为了便于下文的对比,我们也把陈曼君(2017)对格式“Vp处”(记为格式b’)、格式“Vp+只/许处”(记为格式d’)在上述5本明清戏文里的分布情况所作的统计也一并列入表3。

表3 明清泉州戏文格式b、d、b’、d’分布的情况

陈曼君(2017)指出,“尽管万历本《荔枝记》、《金花女》、《苏六娘》被公认是用潮州方言写成的戏文,(8)《金花女》没有确切的刊行年代,不过一般认为晚于明万历刊《荔枝记》。《苏六娘戏文》原本是附刻在《金花女戏文》上栏的,后来编者才把它独立出来。但是作为闽南人的我们今天读起来并没有多大的障碍,如果说有差别,主要就是一些术语等方面的小差别。因此,我们认为直至万历年间,泉州话和潮州话还是极其相近的。林伦伦(2006)认为,今天生活在粤东地区的操潮汕方言的居民,绝大部分都是从唐至明清不断迁移而由闽入潮的。而大量的移民是明代以后入潮的。他指出,由闽入潮居民的迁徙活动,始于晋唐,盛于明清。可以相信,直到万历年间,泉州方言对潮州方言的吸附能力还是非常强的。潮州方言所反映的语言事实基本上就是泉州方言所反映的语言事实。”我们赞同这一说法。由于万历本《荔枝记》(1581)、《金花女》(年代不详)、《苏六娘》(年代不详)对本文的研究有重要的参考价值,因此我们也对这三本戏文里的b式、d式出现的次数也做了统计,具体如表4所示。

表4 明代潮州戏文格式b、d分布的情况

据曾南逸和李小凡(2013)考察,顺治本《荔枝记》开始出现b式“处Vp”。表3也显示,闽南方言b式“处Vp”的确始见于顺治本《荔枝记》。同时,曾南逸和李小凡(2013)认为,其中的“处”已经可以被重新分析为进行或持续体标记。至于该“处”是如何被重新分析为进行或持续体标记,曾南逸和李小凡(2013)认为“‘只/许处+ Vp’本来的意思是‘在这/那里做某事’。其中,‘只/许处’是由指示成分‘只/许’和处所成分‘处’构成的方所结构,表示动作行为 Vp 发生的场所。‘只/许’被简缩后,特定的方所义逐渐虚化,最终导致‘处Vp’中残存的处所成分‘处’被重新分析为表示进行或持续的语法标记。”这种解释一方面并没有解释“只/许”为何会被简缩,另一方面也与闽南方言的事实有所出入。

进行体标记“处”的来源格式“只/许+处”和持续体标记“处”(9)陈曼君(2017)把闽南方言最初的持续体标记分为A、B两类,分别是“处”和“在处”。这里指的是A类的“处”。的来源格式“只/许+处”看似一样,实际上两者有区别。后者排斥表客观实在的介词“在”,表达的大体是主观上让动作行为发生于这里或那里,或者主观上认定动作行为发生于这里或那里。前者如上所述,根据其在句中的语义表达则是不需要介词“在”的出现,而不是省略介词“在”。这时,“只/许处+ Vp”表达的大体是施事双方或者与事双方处于某一动作行为或状态中。例(13)-(19)中说者关注的焦点是某人干什么或者不要干什么,句中的“只处”和“许处”所指代的处所都不是说者关注的对象,这为这两个处所指代词朝着“处”方向虚化创造了条件。正如陈曼君(2017)所言:“‘处’原本表示‘地方、处所’,是实实在在的某个地方,但是具体哪个地方则不清楚,带有模糊性,其前带‘只(这)、许(那)’之类指代词,是为了凸显具体的方位,把‘处’的方位显性地表现出来。因此,前带指代词是‘处’彰显其处所义的一个前提”。既然上述这些例子里的“只处”和“许处”所指代的处所都不是说者关注的对象,在作为焦点的“前景”面前,它们便成为了“背景”。“背景”跟“前景”相比,自然是比较模糊的。在这样的语境下,“只处”和“许处”日渐虚化,最后“只”和“许”的语义逐渐脱落,使“处”的处所义由彰显又走向模糊,乃至演变为进行体标记。

实际上,早在《荔镜记》时代,“只/许处+ Vp”中“只/许处”的虚化已经露出端倪了,如例(16)中的“只处”的处所义已经模糊。《荔镜记》还出现了这样的个别例子:

(21)【净】恨我一身在别人厝做奴婢。【占】苦桃共涩李终有好食时。【净】益春你是病仔,卜食苦桃共涩李。【占】青冥头!人许处譬论,你共我乞人饲,亦亲像许苦桃涩李一般,看值日会甜。(【净】恨我孤身在别人家做奴仆。【占】苦的桃子和涩的李子终会有好吃的时候。【净】益春你是害喜吧,要吃苦的桃子和涩的李子。【占】瞎眼啊!人家那是比喻,你和我被人饲养,就好像那苦的桃子和涩的李子一样,看哪天会甜。)(嘉靖本《荔镜记》13.039-047)

在这个例子里,“比喻”无需依赖特定的场所,“许处”的处所义无从显现,这里的“许处”表面上是指代“人”即“我”所处的场所,实际上已经指向比喻的进行时,语义已经虚化。

尽管例(16)、(21)里的“只处”和“许处”的处所义已经模糊了,但是这毕竟十分少见,还远不能撼动d式里的“只处”和“许处”作为处所指代词的地位。直到顺治本《荔枝记》,d式“只/许处+Vp”中“只/许”的脱落和b式“处Vp”的诞生,才标志着A类进行体标记“处”的问世。

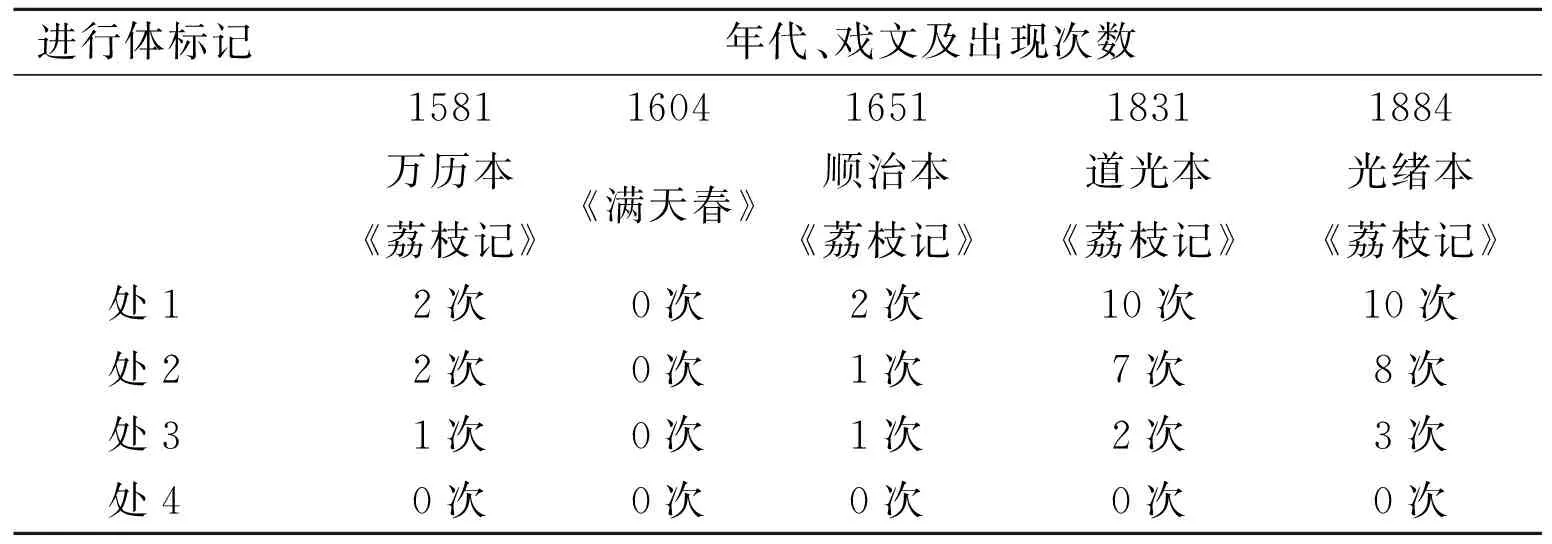

我们知道,A类进行体标记“处”来源于A1、A2、A3、A4四类句子。我们把在这四类句子里由“只/许处”虚化而成的四个进行体标记“处”依次记为“处1”“处2”“处3”和“处4”。那么,哪一类句子里的“只/许处”是最先虚化为进行体标记“处”呢?在嘉靖本《荔镜记》里,尚未见到A类进行体标记,但A1、A2、A3、A4四类句子都已出现,具体情况如表5所示。

表5 嘉靖本《荔镜记》A1、A2、A3、A4句类分布的情况

表3、表4显示,A类进行体标记率先在万历本潮州戏文《荔枝记》产生,它在泉州戏文出现始见于顺治本《荔枝记》。为了便于对比,我们把进行体标记“处1”“处2”“处3”和“处4”在明代万历本潮州戏文《荔枝记》和泉州戏文清代三个版本的《荔枝记》的使用情况进行统计,具体如表6所示。

表6 明清潮州、泉州戏文进行体标记“处1”“处2”“处3”和“处4”分布的情况

表5显示,在《荔镜记》里,A1句类使用频率最高,所占的比例最大,其次是A2句类,再次是A3句类,最后是A4句类。表6显示潮州戏文也大体如此:“处1”使用频率最高,然后依次是“处2”“处3”和“处4”。这与《荔镜记》里的A1、A2、A3、A4四类句子的使用频率成正比。所以,A1类句子是最早产生进行体标记的,然后依次是A2、A3、A4类句子。表6显示,潮州戏文早在万历本《荔枝记》已经见到“处1”、“处2”、“处3”了,泉州戏文直到顺治本《荔枝记》才出现。到了道光本、光绪本的《荔枝记》,这三个进行体标记发展迅速。在泉州戏文里,从顺治本《荔枝记》到光绪本《荔枝记》,“处1”、“处2”用例量出现较大增长,“处3”虽然用例量增长不大,但却体现了从反问句到否定祈使句的发展。而万历本《荔枝记》的否定祈使句则发展得较为成熟。例如:

(22)死奴,我处洗面,一陈三踮处立看阮,甲伊立开去。(死奴,益春啊,我在洗脸,陈三这人留下来站着看我,叫他站开。)(顺治本《荔枝记》11.085-088)

(23)死姐,甲伊佮咱来睇灯,做伊处共人呾话。(死姐,益春啊,叫伊和咱们一起来看灯,他竟自和别人说话。)(道光本《荔枝记》5.040)

(24)a. 我知,使你处呾。(我知道,不用你讲。)(道光本《荔枝记》5.106)

b. 亚娘今冥放可早来一下,免小人处恶等待呵。(亚娘今晚早一点过来,免得我艰难等待啊。)(光绪本《荔枝记》23.408)

c. 【旦白】我苦唠。【丑白】打紧来去,殰处拿班。(【旦说】我的天啊。【丑说】赶紧走,不要装模作样了。)(万历本《荔枝记》38.063、064)

“处4”直到光绪本《荔枝记》都没有出现,它是光绪本《荔枝记》以后才逐渐发展起来的。

根据曾南逸和李小凡(2013)与陈曼君(2017)的研究,闽南方言格式b’“Vp处”始见于明代《满天春》。陈曼君(2017)同时指出,这时期的闽南方言A类持续体标记已经产生了。如此看来,闽南方言A类进行体标记“处”的产生晚于A类持续体标记“处”。同样是来自于处所指代词“只/许处”,为何A类持续体标记先于A类进行体标记产生呢?这是不是语法化的频率效应在起作用呢?吴福祥(2006)指出:“20世纪90年代以来,从事语法化研究的学者普遍将频率看做语法化的一个重要条件或因素。Haspelmath(2001)从语言演变的共性角度将语法化的频率条件概括为‘一个语法化的候选者相对于其他参与竞争的候选者使用频率越高,那么它发生语法化的可能性就越大’”。表3显示,无论是在哪个戏文,格式d的使用频率都远远高于格式d’,但是格式d’却率先语法化为格式b’。这表明频率效应在这里并不起作用,起决定性作用的另有其他因素。我们认为,这跟两者所出现的语言环境有密切的联系。如上所述,据陈曼君(2017)研究,A类持续体标记来源于祈使句、非祈使未然句和已然句三类句子。陈曼君(2017)还指出:“总体上看,祈使句里的d式(格式d’‘Vp+只/许处’)使用频率最高,并总是出现于对话里,有特定的语境支撑,最有可能率先虚化为b式(格式b’‘Vp处’),而后再依据使用频率的高低逐渐地把这种虚化延伸到其他两类句子。”由于祈使句具有很强的现场性,可以依赖特定的语境省略一些成分,忽视一些成分,因而也较容易使一些成分虚化。而A类进行体标记“处”最早来源于表客观已然的句子(A1句类),如例(17)。这类句子用于描述一个客观事实,是一个完整的句子,相比于祈使句,句中的成分比较不容易虚化,因而虚化得比较慢。格式d’“Vp+只/许处”的虚化则加速了格式d“只/许处+Vp”的虚化进程。所以,A类进行体标记的产生和A类持续体标记的催化作用有密切的联系。

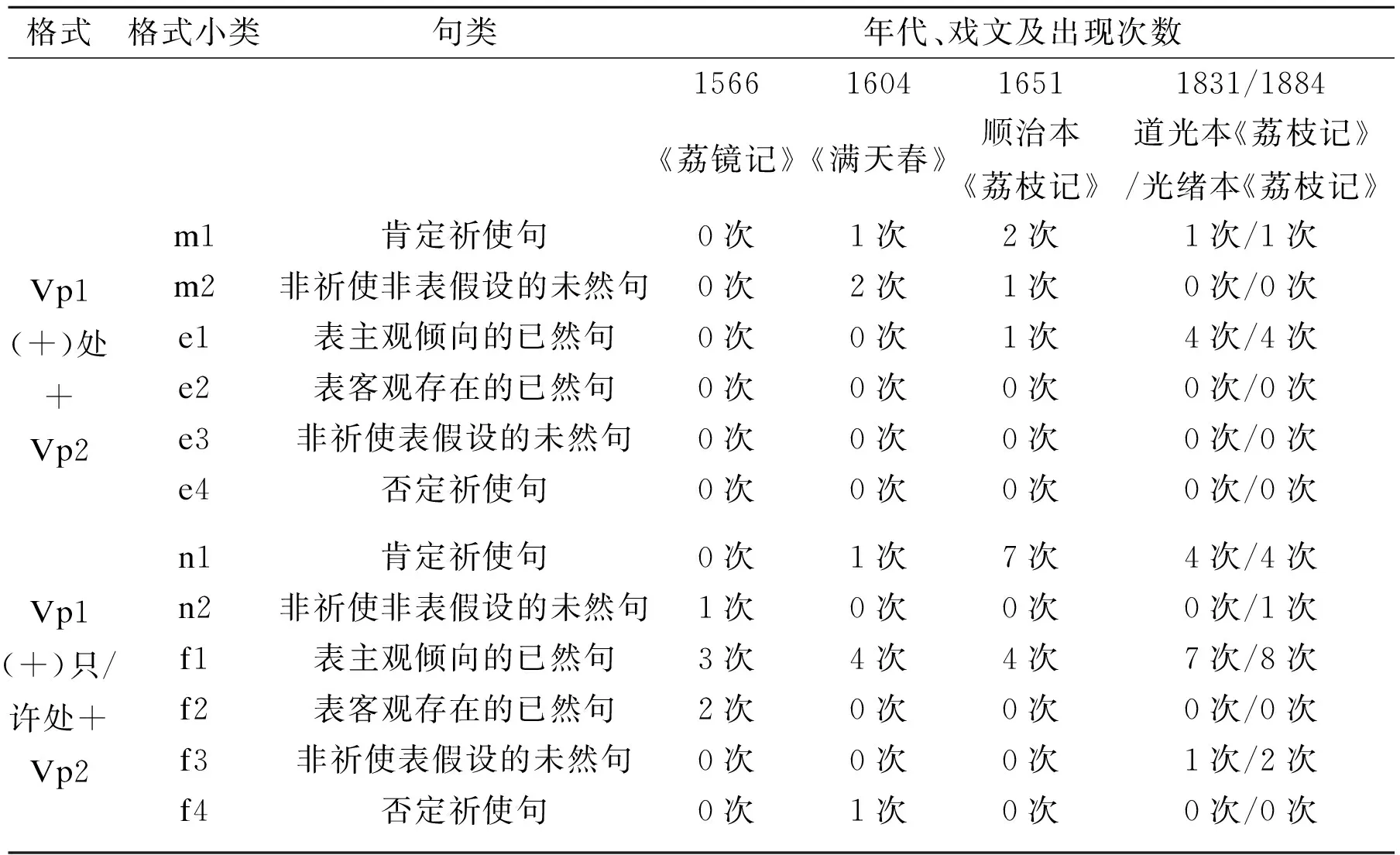

不仅如此,A类进行体标记的产生和A类持续体标记的密切联系还体现在格式“Vp1(+)处+Vp2”和格式“Vp1(+)只/许处+Vp2”上。格式“Vp1(+)处+Vp2”和格式“Vp1(+)只/许处+Vp2”之间的关系,就如同格式b“处Vp”和格式d“只/许处+Vp”之间的关系,前者是后者演变的结果。前两个格式可以分别分解为格式“Vp1处+Vp2” (记为格式m)和格式“Vp1只/许处+Vp2” (记为格式n)之间的关系以及格式“Vp1+处+Vp2”(记为格式e)和格式“Vp1+只/许处+Vp2”(记为格式f)之间的关系。格式m、n既可以用于肯定祈使句(分别记为格式m1、n1),也可以用于非祈使非表假设的未然句(分别记为格式m2、n2)。格式e、f既可以用于表主观倾向的已然句(分别记为格式e1、f1),也可以用于表客观存在的已然句(分别记为格式e2、f2);既可以用于非祈使表假设的未然句(分别记为格式e3、f3),也可以用于否定祈使句(分别记为格式e4、f4)。

上述格式与现代闽南方言“Vp1(+)咧+Vp2”结构的分布环境是一致的。不过,在明清闽南戏文里,“Vp1(+)处+Vp2”和“Vp1(+)只/许处+Vp2”这两种格式也是逐渐发展起来的。具体情况如下页表7所示。

格式n出现于嘉靖本《荔镜记》,仅见n2,格式m1、m2、n1始见于《满天春》。例如:

(25)a.尔那许处居,待我呌娘子哑。(你在那里呆着,等我叫娘子呀。)(《满天春下卷·朱文走鬼》24)

b. 今跪处赔尔好了。(现在跪着陪你好了。)(《满天春上卷·寻三官娘》29)

(26)a.既是三爹未返来去,安童带有银三十两在只,放只处度三爹你使。(既然三哥未能回去,安童这里带有银钱三十两,放在这里给三哥你用。)(嘉靖本《荔镜记》25.176)

b.【外】我今信了,娘仔请起。【旦】今那按障就起来?【外】不卜跪处赖人? (【外】我现在信了,娘子请起。【旦】如今怎么就起来?【外】不然要跪着赖人家?)(《满天春·寻三官娘》28)

表7 明清泉州戏文格式e、f分布的情况

格式f所构成的四个句类在嘉靖本《荔镜记》出现f1、f2两个句类,其中f2句类只见于嘉靖本《荔镜记》,并未见于其他明清戏文,f4句类也很少见,在明清戏文里仅见于《满天春》一个用例,而f3句类则到道光本《荔枝记》才出现。格式e则始见于顺治本《荔枝记》,这时只出现于e1句类,e2、e3、e4句类直到光绪本《荔枝记》都未曾出现。不过,我们在清末其他戏文里见到格式e用于e2句类的例子。例如:

(27)a.三哥请起,誓咒了,便起来,夭跪许处乜事? (三哥请起来,毒誓已经发完了,就起来,还跪在那里做什么?)(顺治本《荔枝记》15.454-456)

b. 死奴,益春哑,我处洗面,一陈三踮处立看阮,甲伊立开去。(死奴,益春啊,我在洗脸,陈三这人留下来站着看我,叫他站开。)(顺治本《荔枝记》11.085-088)

c. 今不知值处去寻即见,谅伊去亦未若远。句在许栈房内居处坐。(如今不知道要到哪里去找才能找到,估计他还没有去多远。还在那客栈房间里屈着坐。)(道光本《荔枝记》44.028)

(28)a.我见月光风静,来只处赏月。(我看月好风静,来这里赏月。)(嘉靖本《荔镜记》29.042-043)

b. 行路不行依好,无因行人只身上来。阮是来处扫街。(走路不走好,无缘无故撞到人家身上来。我是来扫街的。)(清抄旦簿残本《朱买臣·扫街路》)

(29)阮今着来共伊结做夫妻,勿得放迟,亦免得林大来只处相缠。(我现在得跟他做夫妻,不能延迟,也免得林大来这里纠缠。)(道光本《荔枝记》27.145)

(30)尔佐尔去,莫来只处惊我。(你走你的,不要来这里吓我。)(《满天春·朱文走鬼》24)

由例(29)、(30)演变而来的e3、e4句类则是清末以后才逐渐发展起来的。例(25)-(28)这四组例子,例b中的格式“Vp1(+)处+Vp2”都是由例a中的格式“Vp1(+)只/许处+Vp2”演变而来的。但是四组例子里的“处”可作进行体标记的就见于例(27)b和例(28)b,而不见于例(25)b、(26)b。值得一提的是,m2句类和n2句类通常是跟说者或者施事的意愿有关的句子;e1和f1句类所表达的“主观”有两种情况,一是对施事已然行为倾注说话者个人的情感,一是施事的已然行为仅仅是说话者的一种个人判断,分别如例(27)b、c。尽管例(25)、(26)和例(27)、(28)分别属于两种不同的情况,然而它们却有着密切的联系。这便是格式Vp1(+)处+Vp2”体现出来的进行体标记和持续体标记之间的密切联系。

例(25)b、(26)b中的“跪处陪尔”“不卜跪处赖人”如果要分解开来,只能解读为“跪处+陪尔”“不卜跪处+不卜赖人”,不能解读为“跪处+处陪尔”“不卜跪处+不卜处赖人”。这两个例子里的“处”同其前动词“跪”都结合得很紧,都表示 “跪”的未然持续义。“陪尔”“赖人”都以“跪处”为前提,离开了 “跪”,“处”不能单独存在。正是因为如此,表未然的格式m1“Vp1处+Vp2”可以在体标记“处”和“Vp2”之间插入别的成分(如连接词),把格式m1截然分为“Vp1处”和“Vp2”两部分。例如:

(31)莫亚,留处通捧汤度亚娘你洗面。(不要啊,留着以便端汤给亚娘你洗脸。)(道光本《荔枝记》27.073)

尽管如此,在例(25)b、(26)b、(31)这类句子里,我们也不能否认持续体标记和进行体标记之间的密切联系。这三个例子里的 “Vp1处”分别是“陪尔”“赖人”“捧汤度亚娘你洗面”的伴随方式或者伴随状态。所以,三个例子里的“Vp1处”表示未然的持续义,就隐含着其伴随的动作行为处于未然的进行中,只是该未然的进行义是附着在未然的持续义上,无法独立出来,一旦有特定的语境支撑,这种潜藏的进行义便被激活。

从表7可以看出,格式m产生之前的《荔镜记》,n1、n2句类出现的频率低于f1、f2句类。然而这并不影响格式m1、m2先于格式e1、e2产生。我们知道,格式b’“Vp处”先于格式b“处Vp”产生,是由它们分布的语言环境决定的。同样,格式m1、m2先于格式e1、e2产生,也是源于它们分布的语言环境。n1句类不见于《荔镜记》,并不是此时不存在此类句子,而是《荔镜记》没有适合它的语境。而且格式m1、格式m2中的“处”同格式b’“Vp处”里的“处”一样,都是持续体标记,两者相互交融,彼此促进,到了《满天春》全都出现了。表7显示,f1、f2句类早在《荔镜记》也已经分别出现了3个和2个用例。这些用例里的格式f1、f2都是“来+只/许处+Vp”组合,直到顺治本《荔枝记》才开始出现该组合以外的例子,而且仅见“跪+只/许处+Vp”一例,如例(27)a。

格式e1、e2具体晚到何时产生不仅受制于它们的源式——f1、f2句类使用的频率,而且受制于格式“Vp1+只/许处+Vp2”中“Vp1”的语义特征。在表7中的明清戏文里,f1句类的使用频率总体上看都大大高于f2句类。f2句类到了清末光绪本《荔枝记》都始终未见例(27)a之类句子,因此格式e1先于且远远早于格式e2产生是理所当然的。而始见于顺治本《荔枝记》的格式e1之所以晚于格式m1、m2产生,是因为来自于f1句类的格式e1“来+只/许处+Vp”中的“来”不具有[+固定于某个具体位置]的语义特征,不能明显地体现“来+只/许处”和“Vp”之间的伴随关系。直到例(27)a的出现才改变这种状况。该例中的“跪”因为具有[+固定于某个具体位置]的语义特征,致使“跪+许处”和“Vp‘乜事’”之间的伴随关系能得以显化。

由于出现了例(27)a这样的已然语境,例(25)b、(26)b中“处”潜藏的进行义很快就被激活,于是便出现了例(27)b、c这样的句子,乃至在这类句子的影响下又渐渐发展出例(28)b之类句子。在例(27)b、c、(28)b这类已然句中,“Vp1+体标记+Vp2”结构完全可以解读为“(Vp1+持续体标记)+(进行体标记+Vp2)”结构,如上述三个例子里的“一陈三踮处立看阮”“句在许栈房内居处坐”“阮是来处扫街”可以分别解读为“一陈三踮处+处立看阮”“句在许栈房内居处+处坐”“阮是来处+处扫街”。显然,这类例子里的“处”是持续体标记和进行体标记的二合一。为什么“Vp1+体标记+Vp2”结构用于f1、f2句类,其中的体标记既可以解读为持续体标记,又可以解读为进行体标记呢?这是因为“Vp1+体标记+Vp2”结构用于f1、f2句类时,表明Vp1所指的动作行为处于持续状态的同时,也意味着其所伴随的动作行为即Vp2所指的动作行为处于进行之中。

4.2 B类进行体标记的产生及其与持续体标记的关系

曾南逸和李小凡(2013)在讨论泉州方言体标记的来源时考察了明清戏文里的8种相关格式,其中与进行体标记有关的有以下4种:

a. “在处Vp” b. “处Vp” c. “在+只/许处+Vp” d. “只/许处+Vp”

我们认同曾南逸和李小凡(2013)所持的格式a和b分别由格式c和d简缩而成的观点,但不赞成其所持的格式a和b都源于介词结构“在+只/许处”、该介词结构有不同简缩路径的观点。我们认为A类进行体标记只与格式b、d有关,与格式a、c无关;B类进行体标记则只与格式a、c有关,与格式b、d无关,它与A类进行体标记并不同源。这是由两者的语用差别决定的。在4.1节,我们讨论了格式d“只/许处+Vp”的焦点总是落在“Vp”上,“只/许处”部分是不受重视的,它成为“Vp”的“背景”。然而,格式c“在+只/许处+Vp”与之有很大差别,此格式总是出现于下列这样的语境。例如:

(32)【生】是谁?力我一身泼得障湿。【占】谁人知你在许处坐!(【生】是谁?把我一身泼得这么湿。【占】谁知道你在那里坐!)(嘉靖本《荔镜记》22.118-120)

(33)恁在只处口说惺惺,卜到恁厝,三言二语冷冻。许时去倒不得,阮今即是苦了亚。(你在这里说得很动听,如果到你家,三言两语把我冷冻。那时去留不得,我就痛苦了啊。)(顺治本《荔枝记》21.033-036)

(34)为着私情拆散千里断形影,伊今许处被云遮,我在只处隔山领。(为了私情被拆散千里看不到身影,他那里现在被云遮住,我在这里隔着山岭。)(顺治本《荔枝记》31.005-007)

在格式a产生之前,格式c主要是表客观存在的已然行为,如例(32)、(34)。此外,也可以是表主观倾向的已然行为,如例(33)。不管格式c用于哪一场合,都强调、凸显动作行为或状态的发生地,或者强调、凸显在说者所处地点发生,或者强调、凸显在施事所处地点发生。这样,施事的动作行为、状态的发生地就成为说者关注的焦点。格式c带介词“在”,就是为了强调、凸显动作行为、状态发生在何处。它是因语用需要而产生的一类格式,只有在特定场合下才使用,因此在明清戏文里出现的用例不多。由格式c演变而来的格式a直到道光本《荔枝记》戏文才出现,且仅见一例。此后,此例又在光绪本《荔枝记》戏文重复出现过一次。例如:

(35)【占打生】小妹汝侢舍得打我?【占】阮句那是袂舍得。【旦】在处做贵劳。(【占打生】小妹你怎么舍得打我?【占】我那可是舍不得。【旦】在交欢了。)(光绪本《荔枝记》27.081-083)

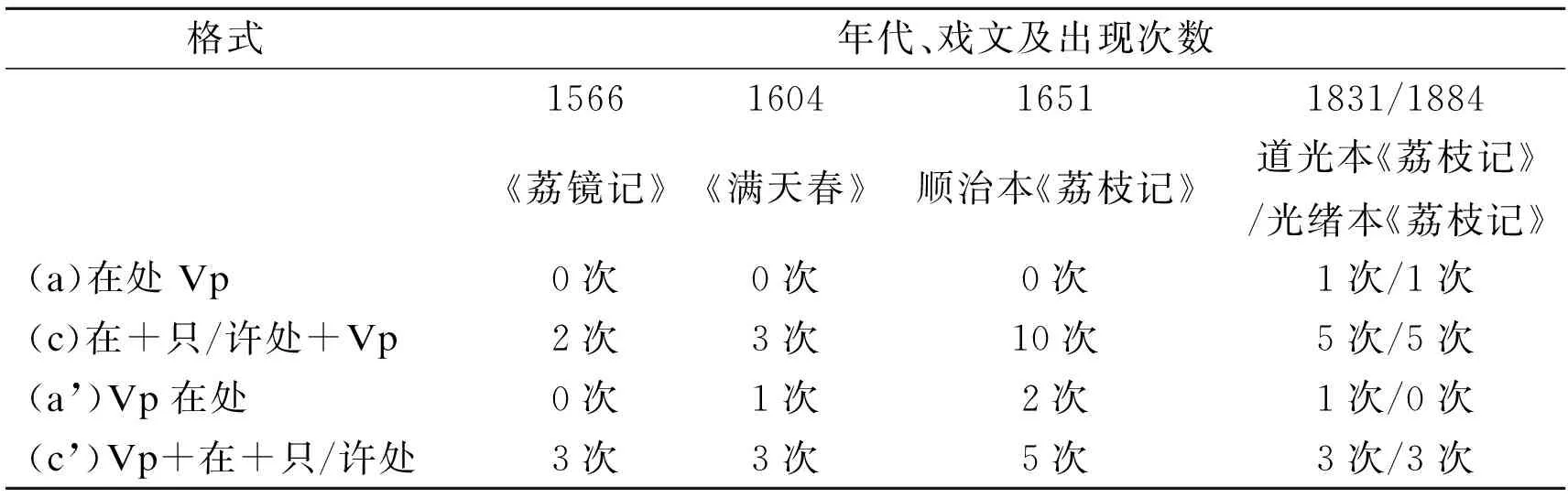

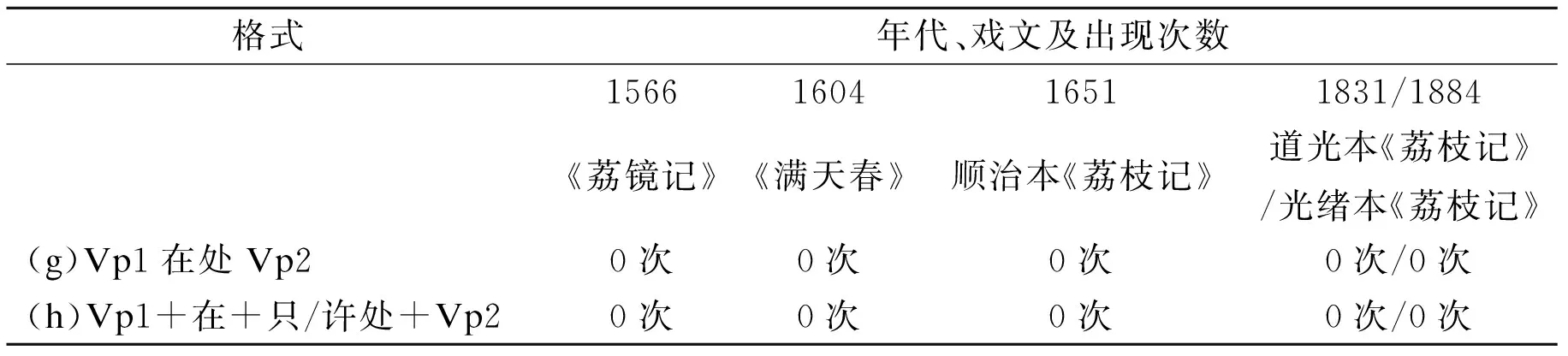

在上述明清闽南戏文里,格式a仅见两例,都表客观存在的已然进行。格式a、c在明清戏文分布的情况如表8所示。相比于潮州戏文(见表9),闽南戏文的格式a出现的时间要晚了很多。为了便于下文的对比,我们同样也把陈曼君(2017)对格式“Vp在处”(记为格式a’)、格式“Vp+在+只/许处”(记为格式c’)在上述5本明清泉州戏文和3本明代潮州戏文里的分布情况所作的统计分别列入下页表8和表9。

潮州戏文格式a早在万历本《金花女》中已经产生,而且这个时期格式a中的“在处”已经发展得相当成熟,除了像例(35)那样可以表客观存在的已然进行外,还可以表主观倾向的已然进行和非表祈使表假设的未然进行。至于用于否定祈使句的进行体标记的出现更是后来的事。例如:

(36)想起来,恁阿嫂在处害事。你兄不敢主意。(想起来,是你嫂子在坏事。你哥哥不敢做主。)(万历本《金花女》396.007)

表8 明清泉州戏文格式a、c、a’、c’分布的情况

表9 明代潮州戏文格式a、c分布的情况

(37)【旦】我那肯死,你亦不想在处食。(【旦】我如果愿意死,你也不想继续生活。)(万历本《金花女》646.017)

而闽南方言直到清抄戏文里才出现例(38)、(39)之类句子,而且比较少见:

(38)我知你许心内在处思,卜共你媳妇相争婿,羞羞齐。(我知道你心里是在想,要跟你媳妇抢夫婿,羞羞脸。)(清抄全本《苏秦·当绢》)

(39)……今仔日做伊去,伊那卜在处烦恼咱无通食,咱而烦恼伊无通食,伊去唠,咱一个,即好打算……(……今天她就走她的了,她要是在担心我没得吃,我就会担心她没得吃,她走了,我一个人,就好办了……)(清抄“生旦簿”《吕蒙正·认脚迹》)

表3和表8显示,闽南方言格式a“在处Vp”的出现明显晚于格式b“处Vp”。这可以从表4、表9中的潮州方言得到验证。同时,表8也显示闽南方言格式a“在处Vp”产生的年代晚于格式a’“Vp在处”。这也可以在表9潮州方言中得到印证。表3和表8还显示,泉州戏文和潮州戏文一样,格式b’“Vp处”和格式a’“Vp在处”都始见于同一戏文。泉州戏文这两个格式始见于《满天春》(1604),潮州戏文这两个格式始见于万历本《荔枝记》(1581)。根据陈曼君(2017)的考察,无论是泉州戏文还是潮州戏文,格式a’“Vp在处”虚化的程度都不如格式b’“Vp处”。这表明,格式a’“Vp在处”产生的年代显然晚于格式b’“Vp处”。即便如此,两种格式产生的年代相距也不会甚远。但是,无论是泉州戏文还是潮州戏文,格式a“在处Vp”和格式b“处Vp”都产生于不同年代的戏文。相比于潮州戏文,泉州戏文这两种格式产生的年代相距比较久远,足见泉州戏文从格式c“在+只/许处+Vp”到格式a“在处Vp”的虚化进程比较缓慢。上述可知,格式c是因语用需要而产生的一类格式,只有在特定场合下才使用,因此格式c的使用具有较大的不确定性,减缓了其虚化为格式a的进程。同时,“在+只/许处+Vp”中的“在+只/许处”处于焦点位置,比较不容易虚化,这也是一个原因。

既然如此,格式c“在+只/许处+Vp”为什么能虚化为格式a“在处Vp”呢?如上所述,最先出现的格式a“在处Vp”表客观存在的已然进行,这是由于嘉靖本《荔镜记》(1566)乃至到顺治本《荔枝记》(1651)出现的格式c“在+只/许处+Vp”几乎都用于表客观存在的句子。这类句子所指的动作行为、状态都处于正在进行或者持续之中,具有很强的现场性,说者往往可以借助肢体语言来强调所关注的处所。不仅闽南戏文是这样,潮州戏文也是这样。例如:

(40)【占】哑娘,一个燕仔在许处飞。(【占】哑娘,有一只燕子在那里飞。)(顺治本《荔枝记》2.039)

(41)我专在只处等你,共你呾话。(我专门在这里等你,和你说话。)(万历本《荔枝记》7.102)

像这类句子的说者如“哑娘”“我”为了强调施事所在的位置,除了借助“在”来显示,也可以借助手势等肢体语言起强化作用。这样一方面可以通过“在”来强调处于某个位置,另一方面可以通过肢体语言来指示具体的位置。而标示具体方位的“只(这)”“许(那)”之类指代成分的指示作用就逐渐弱化,最后成为羡余成分而脱落。

同样是进行体标记“在处”,潮州方言出现得早,泉州方言出现得迟,这是为何呢?我们认为,有两方面的因素在起作用。最重要的因素就是使用频率问题。表8、表9显示,嘉靖本《荔镜记》和万历本《荔枝记》里的格式c用例都是2个。然而前一戏文总共有55出,共203页,后一戏文仅47出,共163页。这是同一爱情故事的两个不同版本,题材一样,篇幅大小不一,用例数量却一样,可以从一个侧面反映出潮州戏文格式c“在+只/许处+Vp”的使用频率高于泉州戏文,使用频率高的格式比使用频率低的格式虚化得快。

另一个因素则是格式a’中“在处”的发展情况。陈曼君(2017)指出,格式a’“Vp在处”是在“动宾结构‘在+只/许处’→ 动词‘在处’”这一演变链的催化下产生的。我们认为,格式a“在处Vp”也是在格式a’“Vp在处”的催化下产生的。因为两种格式里的“在处”都来自介词结构“在+只/许处”。尽管该介词结构分布的句法环境不同,一个分布于动词性结构之前,一个分布于动词性结构之后,但是任何一方先虚化为“在处”,都会促使另一方也沿着自己的发展方向虚化。据陈曼君(2017)考察,格式a’“Vp在处”在潮州戏文里始见于万历本《荔枝记》(1581),出现了3次;在泉州戏文里始见于《满天春》(1604),而在该戏文以及顺治本《荔枝记》(1651)则只分别出现过1次和2次。潮州戏文格式a’“Vp在处”不仅率先产生,而且用例较多,证明其发展的速度比较快,加速了格式a“在处Vp”的产生。反观泉州方言,格式a’“Vp在处”不但产生得晚,而且用例较少,显见其发展速度比较慢,减缓了格式a“在处Vp”格式的产生。可见,B类进行体标记“在处”的产生和B类持续体标记有密切的关联。

B类进行体标记“在处”的产生不仅与上述格式相关联,而且也与“Vp1+在处+Vp2”结构(称为格式g)相关联。那么,格式g“Vp1+在处+Vp2”是如何产生的呢?它的产生是否也与“Vp1+在只/许处+Vp2”结构(称为格式h)有关,从而呈现出与格式a和格式c以及格式b和格式d平行分布的格局呢?让我们先来看看格式g和格式h在泉州戏文和潮州戏文的分布情况,具体见下页表10和表11。表10显示,格式g和h在泉州明清几个戏文里不见用例。显然,格式g是清代1884年以后才产生的,具体于何时产生不得而知。表11显示,在明代三个潮州戏文里,格式h也不见用例,但是格式g已经出现了,不过仅在万历本《金花女》出现了一例。例如:

(42)(旦)阿嫂,许处夭二个羊子店在处食水在许。(嫂子,那边还有两只小羊呆着,正在喝水。)(万历本《金花女》174.006)

表10、表11均不见格式h,而只在万历本《金花女》见到格式g,这一方面意味着格式h非常罕见或者根本就不出现,另一方面也很可能意味着格式g的产生与格式h并无什么关联。我们以为,格式g能否产生,主要取决于格式a’“Vp在处”和格式a“在处Vp”的发展状况。由于潮州戏文这两种格式到了万历年间都已经有较大的发展,因此便催生了这两种格式的融合体“Vp1在处Vp2”。不过,格式g“Vp1在处Vp2”和格式a“在处Vp”一样,都是出于语用需要而产生的,同样也具有较大的不确定性。这也在一定程度上阻碍了它的发展。尤其像泉州戏文格式a、a’这两种格式在明清期间的发展远不如潮州戏文,这也阻碍了格式g“Vp1在处Vp2”的发展,故而直到光绪本《荔枝记》都还未曾出现格式g。

表10 明清泉州戏文格式g、h分布的情况

表11 明代潮州戏文格式g、h分布的情况

我们知道,无论是潮州戏文还是泉州戏文,“Vp在处”都出现于表客观存在的句子,而使用频率最高、最早出现的“在处Vp”也是用于表客观已然的句子。两相作用下产生的“Vp1在处Vp2”理所当然也是用于表客观存在的句子,如例(42)的“店在处食水”所表示的“店在处(呆着)”和“在处食水(正在喝水)”这两个动作行为都是客观存在的。闽南方言例(42)之类句子何时产生不得而知,而例(6)b中的“汝犹倒在咧睏啊?(你还躺着睡觉啊?)”这类表主观倾向的已然句始见于何时更是无从知晓。不过可以肯定的是,若是前者曾经出现过,那定然是出现于后者之前的。陈曼君(2017)在谈到A类持续体标记出现的句子时指出,带主观倾向的已然句,说者的目的不在于表达一种客观存在的事实,而在于表达一种个人的主观情绪,所以都倾向于不选择“在”。因此,此类句子倾向于选择格式“Vp处”。然而到了格式“Vp1在处Vp2”,尽管同样表主观倾向的已然,进行体标记用的却是“在处”。究其原因,就是该格式包含了两个动作行为,即“Vp1在处”和“在处Vp2”,前一行为只是伴随状态,客观性较强;后一行为是说者阐述的重点,说者的主观情感主要倾注于后一行为,用“在”旨在强调正在进行的后一行为施行的地点。

同持续体标记“处”“在处”一样,进行体标记“处”“在处”产生之时也仍然处于半虚化之中,在表动作进行的同时还含有一定的处所义。

5 闽南方言进行体标记的语法化

在闽南方言里,由于A、B两类进行体标记所处的句法位置和所搭配的语义对象与A、B两类持续体标记有较大的不同,因此它们的语法化进程和语法化路径也存在着较大的差异。

闽南方言A、B两类进行体标记从其产生时兼司实义词的功能,到完全蜕化为进行体标记,甚至发展为语素或者介词的过程,是其语义不断虚化的过程。语义虚化的结果常常会促使语音弱化,但是语音是否弱化不仅仅取决于语义是否虚化,而且还受制于其所处的句法位置。

5.1 A类进行体标记“处”的语法化

我们认为闽南方言A类进行体标记产生于顺治本《荔枝记》,是因为该戏文已出现了这样的例子。例如:

(43)今不知值处去寻即见。谅伊去未若远,句在许戏房内处坐。(现在不知道要到哪里去找才能见到。估计他还没有走多远,还在那戏房里坐。)(清顺治本《荔枝记》30.079-081)

例(43)出现了处所词语“在许戏房内”,它与“处”紧紧相连,“处”因受到其前处所词语的强力排挤,从而使其意义变得相当虚化,向进行体演化,很难再表现出处所义。这个例子证明了格式b“处Vp”已经可以作为进行体标记来使用了。

在顺治本《荔枝记》里,句中处所词语与“处”共现的还有一例,不过情况与例(43)有所不同。例如:

(44)我在许前面华表脚下甲简仔处打狮球,执不着群除。(我在那前面的华表脚下同小孩子在/在那里打狮球,追不上大家。)(清顺治本《荔枝记》4.112-114)

例(44)虽然也出现处所词语“在许前面华表脚下”,然而该处所词语就没有跟“处”相连,中间还隔着“甲简仔(同小孩)”。由于前面已经有了表达处所义的词语了,“处”在这里完全可以解读为进行体标记。然而,有时为了再次强调处所方位,“处”还可以解读为处所词。也就是说,句中所出现的处所词语“在许前面华表脚下”在促使“处”的进行意义加强、处所意义减弱的同时,还让“处”所隐含的处所义有了显化的空间。可见,句中所出现的处所词语跟“处”离得近或离得远,都将直接关系到它的虚化程度。

当句中没有出现处所词语,“处”的表义情况又如何呢?例如:

(45)官人持银赏我买酒,正共长解处把盏,霎时间前头人马,五方旗如飞蜂来。(官人拿钱给我买酒,正跟长解在/在那里喝酒,突然间前面有人马带着五方旗如飞蜂般飞奔而来。)(万历本《荔枝记》45.074-076)

(46)【生】几番为你贱兄上落脚酸,相共只床上坐,歇脚一下。【占】小妹一身命,障褴褛年,乜好共尊兄你处坐。(【生】几次为你贱兄上上下下脚酸,一起在这床上坐,休息一下。【占】小妹这样的命,穿着一身这么破烂的衣服,怎么能跟尊兄你坐/在这里坐。)(顺治本《荔枝记》17.095-098)

尽管例(45)出现于万历本《荔枝记》,但是只要语境许可,顺治本《荔枝记》也可能出现这样的例子。例(45)里的“处”用于叙事话语中,说者在叙述时离动作行为发生的地点很遥远,并没有在说者的目力所及范围之内。具体来说就是“正共长解处把盏”一事发生时,施事小七和官人、长解正处于海丰吴埔岭,跟小七叙述事情经过时所处的潮州是两个不同的地方,且小七等人饮酒行为究竟发生在海丰吴埔岭的哪个地方,并不明确,因此“处”所隐含的处所义便无所指。所以,这个例子里的“处”主要表进行义,是比较虚化的进行体标记。当然,如果是叙事者有意凸显,“处”还是可以解读出一定的处所义。例(46)又是另外一种情况。这类例子里的“处”出现于对话中,具有很强的现场性,借助现场的语境,“处”所表现的处所义常常因不需要解读出来而变得模糊,于是进行义便凸显了。但是,从另一个角度讲,说话者的现场性也可以激活“处”的处所义,当说者把焦点放在“处”上,“处”也仍然可表一定的处所义,即表现场性。

顺治本《荔枝记》出现的四例“处Vp”,除了例(43)、(44)是处所词语与“处”共现外,例(46)和另外一例都是只出现“处”、不出现处所词语。这四例中,“处”后的“Vp”都由动作动词构成,其中只有例(43)可以完全解读为进行体标记,其他三例都有进行体标记和处所词两种解读。这说明,格式b中的“处”并没有完全虚化为进行体标记,大多数情况下还处于半虚化状态。这种情况一直延续到清光绪本《荔枝记》。从进行体标记“处”的产生到清光绪本《荔枝记》问世的几百年间,在绝大多数场情况下,“处”都是不与处所词语共现,仍然保留一定的处所义。进行标记“处”虚化的进程同持续标记“处”一样较为缓慢。

到了清末泉州抄本戏文里,出现了一个较大的变化,就是“处”所修饰的动词不再是动作动词,在好些场合可以是非动作动词,既有存现动词、心理动词,也有形容词,而且还开始出现时间词语。与此同时,“处”频频出现在表意愿的助动词“卜”之前,直接修饰“卜”。例如:

(47)阮目前处无米,不免共伊提金齐。(我目前正没有米,免不了向他拿点金子。)(清抄“旦簿”《苏秦·提灯》)

(48)……阮是甲你写几行字度阮开去,亦无甲你画龙抑画凤度阮,你罔处搭椅搭桌,叫是人处惊你……(……我是叫你写几行字让我离开,也没有叫你画龙或者画凤给我,你却在搭椅子搭桌子,以为是人家在怕你……)(清抄旦簿残本《朱买臣·买臣逼写》)

(49)人都卜度伊唠,罔处急,急了一面都是汗,不成样,待阮共你拭齐。(人家都要给他了,却在急,急得满脸都是汗,不成样子,等我给你擦一下。)(清抄“旦簿”《苏秦·迫钗》)

(50)我处卜啼,你处卜笑。(我正要哭,你却要笑。)(清代手抄残本《朱文·走鬼》)

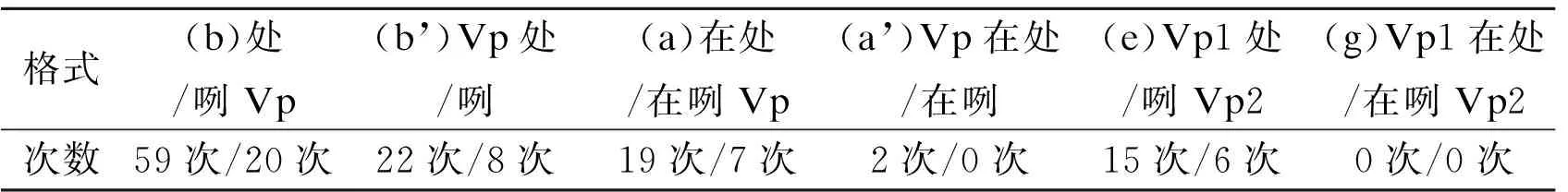

例(47)中“处”前是时间词“目前”,“处”后是存现动词“无”,它与时间词搭配,受时间词的语义制约,只表进行义。例(48)、(49)、(50)中“处”修饰的分别是心理动词“惊(怕)”、心理形容词“急”和意愿助动词“卜”,这几类词所指的心理活动和意愿不具有空间性,而具有时间性,“处”所隐含的处所义脱落,凸显的是它的时间义,即表进行义。正是因为频频出现于例(47)-(50)这样的语境里,进行体标记“处”最终彻底虚化。清末泉州抄本戏文已经开始出现“咧”了,且用例数量不少,具体见表12。

表12 《泉州传统戏曲丛书》第三卷至第七卷中清抄泉州戏文体标记分布的情况

该表显示,在清抄泉州戏文里,格式b中的“处”有59个用例,“咧”就已经出现了20个用例。“咧”的出现是“处”已经完全虚化的具体体现。例如:

(51)别人厝别人宅,相拍动槌乜事,人咧好事好志,你是卜来打歹人彩头。(这是别人的房子,干什么打架,人家正逢喜事,你是要来坏了人家的好彩头。)(清抄旦簿残本《朱买臣·买臣逼写》)

根据表12,持续体标记“处”和“咧”的比例大致是100:36,进行体标记“处”和“咧”的比例大致是100:34。显然,持续体标记“咧”所占的比例高于进行体标记“咧”。我们以为,一开始是前者推动后者的发展,可是随着后者使用频率的大幅度提高,当后者使用频率远高于前者时,它又反过来推动着前者的发展。到了1952年蔡尤本等口述记录本《陈三》,我们见到的泉州方言就已经全是“咧”了。这时,“咧”已经彻底虚化,完全丧失了空间义,仅存时间义。

台湾方言与泉州方言的情况有所不同,在台湾《语苑》里进行体标记“咧”比较少见,大多数用的是训读字“在”,大致相当于“处”或者“得”。即使是到了现代台湾闽南语故事集,所见到的进行体标记“咧”和“得”,也是以后者最为常见,但《语苑》里的“在”和闽南语故事集里的“得”的虚化程度都很高了。例如:

(52)田蛤仔在田岸在吼……(青蛙在田边叫……)(《语苑五》2-25-3)

(53)早就伫客厅得等啊……(在就在客厅等了……)(《新社乡闽南语故事集一》14m.98.12 )

清末期间,进行体标记“处”与意愿动词“卜(想要)”组合是词与词的组合,如例(50)。即使这时期的“处”虚化为表进行义的“咧”后,其与“卜”组合为“咧卜”,也仍然是两个词。例如:

(54)……人咧卜入去,力人那拖,入只内来,头鬃(棕)仔共你割起来。(……人家正要进去,把人家抓着,如果你到里面来,就把你的辫子割起来。)(清抄旦簿残本《朱买臣·召(吊)掃》)

在例(50)和例(54)之类句子,“处卜”或者“咧卜”所修饰的动词都是自主动词,(10)本文的自主动词包括自主形容词。说者是施事,“处卜”或者“咧卜”的语义指向说者的同时指向施事。到了台湾《语苑》,这种状况发生了改变。在《语苑》里,进行体标记仅有两例记为“咧要”,其他都记为“在要”。跟“在要”组合的可以是自主动词,也可以是非自主动词、形容词或者指物名词。“在要”修饰自主动词时,主语可以是非第一人称的人称代词或者指人名词,也可以是指物名词。当主语是前者,“在要”的语义在很多场合下已经由指向施事转为指向说者,即“在要”只是说者的估测。这时,“在要”已经由“正想要”义演化为“快要、将要”义,即由两个词变为一个词了。主语是后者,情况更是如此。例如:

(55)你成三八,伊在要搧你的大耳,你尚不知对伊彼好,你能被伊骗去死嗬。(你非常神经,他将要扇你的耳朵,你还不知道,还对他那么好,你会被他骗去死呀。)(《语苑二十四》1-12-1)

(56)火车在要行了,着赶紧起去。(火车快要离开了,得赶紧上去了。)(《语苑十三》5-21-6)

当然,例(55)的“在要”还没有完全虚化,当“伊”真有这个想法,说者只是转述对方的意思时,“在要”还是两个词,即进行体标记“在”和意愿助动词“要”的组合。而当如例(56)主语是具有[+无生命]特征的事物“火车”时,“在要”就只能解读为“快要、将要”了。“在要”之后出现的若是非自主动词、形容词,其意义就更加虚化;出现的若是时间词语,“在要”就完全虚化为表“快要、将要”的词。例如:

(57)君子人在要无去唠。(君子快要消失了。)(《语苑二十四》 11-29-8)

(58)焚在要烧喇。(快要烧热了。)(《语苑二十八》1-62-2)

(59)在要十二点钟唠。(快要十二点了。)(《语苑十八》5-22-3)

进入台湾现代闽南语故事集,进行体标记则记为“咧卜”“得卜”。相当于“快要”的“咧卜”例子有所增加,但数量极少,绝大多数还是“得卜”。“得卜”延续了“在要”的发展,例(56)-(59)之类例子更加常用。而在泉州,自1952年蔡尤本等口述记录本《陈三》以来都用“咧卜”,因此例(56)-(59)中的“在要”都变为“咧卜”,这类句子到了现代更是随处可见。“咧”作为一个语素已经发展得非常成熟了。

处于“Vp1处Vp2”结构中、表已然的进行体标记“处”与处所词语共现于谓语动词之前的情况,直到清末光绪本《荔枝记》和清末泉州抄本戏文里才出现。例如:

(60)死奴,人只处呾话,共伊乜干。店前店后处听。(死奴才,人家这里在说话,跟他有什么关系。到处站着听。)(光绪本《荔枝记》18.130)

(61)你卜障说,一家人围炉饮酒,我娘仔一人,带许边头处啼,做父母人,果有二样心。(你要怎么说,一家人围着炉子在饮酒,我娘子一个人呆在那一边在啼哭,作为父母亲,果然有两种不同的心态。)(清抄全本《苏秦·假不第》)

例(60)、(61)中“处”前分别直接连接着方所词语“前”“后”和处所词语“许边头”。同样,句中的方所词语和处所词语在表处所义方面也完全占据了“处”的表义空间。这表明这类句子中的“处”已经相当虚化了,再加上受到上文讨论过的“处”虚化的影响,加速它虚化为“咧”的速度。因此,清末这类句子中的“处”也已经开始为“咧”所替代,出现“处”和“咧”并存的局面。例如:

(62)a.我也望卜中状元,一时忍饥受心坚意切,我就跪处共伊拜佛……(我也想着要考中状元,一时忍受饥饿,一心一意,就跪着给他拜佛……)(清抄“生首簿”《吕蒙正·认脚迹》)

b.我……一时忍饥受饿,心坚意切望卜中状元,就跪咧共伊拜佛……(我……一时忍饥挨饿,一心一意想着要考中状元,就跪着给他拜佛……)(清抄“生首簿”《吕蒙正·认脚迹》)

例(62)之类句子里的“处”“咧”都是进行体标记和持续体标记的合体,如果这两个标记虚化不同步,还是会表现出来。例如:

(63)陈三,阮阿娘出来咯,你还老老那处咧坐。(陈三,我阿娘出来了,你还稳稳呆着坐着。)(蔡尤本等口述本《陈三》)

这是蔡尤本等1952年口述本《陈三》所出现的进行体标记和持续体标记虚化不同步的唯一一个用例。在该口述本里,其他格式g里的进行体标记和持续体标记都是合二为一,它们的合体标记仅出现一处“处”,其余的都是“咧”。到了现代泉州地区,例(62)a中的“处”已经完全为“咧”所取代。

闽南方言进行体标记“处”从其诞生到不断地虚化再到最后演变为进行体标记“咧”或者语素“咧”,其语音又会发生怎样的演变呢?陈曼君(2017)根据实义词“处”在现代厦台和泉州的读音,推测闽南方言A类持续体标记“处”在厦台和泉州早期的读音分别是[te]和[t]。A类进行体标记“处”和A类持续体标记“处”分别产生于1651年和1604年,前者的产生虽然稍晚于后者,但是两者产生之时都同样处于半虚化之中,在很多场合下都可表实义。因而,我们认为A类进行体标记“处”在厦台和泉州早期的读音也分别是[te]和[t]。

根据洪惟仁(2001)、张静芬(2013:36)的研究,就[te]、[t]来看,前者是由后者演变而来的,这是元音前移的结果。那么,它们的读音是什么时候开始弱化的呢?A类进行体标记“处”和A类持续体标记“处”一样,其读音何时开始弱化不得而知。但同样可以肯定的是,进行体标记“处”早在半虚化阶段,它的读音就已经开始弱化了。闽台各地闽南方言进行体标记“处”语音弱化的进程并不完全相同,但总体的弱化趋势是一致的。

以厦门方言来看,进行体标记“处”语音的第一次弱化是促化为[teh],这种弱化在《Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy(厦英大辞典)》(1873:484)中有所体现。这时,“处”虽然还可以读为[te],但在格式b和格式e更普遍的是都已经促化为[teh]了。“处卜”中的“处”也促化为[teh],有时则促化为[tih]或[tit],不过后者更确切地讲是促化为[tih]。这种状况一直延续到20世纪50年代。据黄丁华(1958)的记载,“处”无论在格式b还是在格式e,都读为[te]。(11)黄丁华(1958)指出,[te]往往浊化为[de],[ti-te]浊化为[ti-de]。浊化不浊化,用法意义均无别。就像陈曼君(2017)所指出的,黄丁华所记录的[te]可能存在偏差,可能是因为[te]后所带的喉塞音[h]发音不明显而被忽略了。黄丁华(1958)同时指出,[te]纯粹是虚词,字义既隐,往往依音写字,用字不一,“底”“地”也就曾经混用过。可见,这时的进行体标记已经彻底虚化了。到了《普通话闽南方言(厦门音)词典》(1982:484、381),进行体标记记为“咧”,语音进一步弱读为[leh]或[le];然而,“处卜”记为“得卜”,其中的“得”仍然读为[teh]或[tit],并一直延续到今天。

总体上看,闽南方言进行体标记和持续体标记的读音大致都是经历了这样的弱化过程:先促化,然后声母再由t演变为l。所不同的是,进行体标记处于句中,不论其声母为哪个,其语义如何演变,常常都保留促化现象,并按照连读变调规律来发音;而持续体标记通常处于句末,当它处于句末时,声母由t演变为l,即[teh]>[leh]后,甚至进一步丢失喉塞音、脱落声母,同时不管是其处于哪个演变阶段,一般都读为轻声。这便是两者所处的句法位置不同导致的差异。

泉州方言和台湾闽南方言的进行体标记“处”语音演化的路径同厦门方言相同,但是台湾闽南方言“处”的读音弱化速度比厦门方言慢。直至《中国闽南语英语字典》(1976),台湾闽南方言进行体标记还只有[teh]一读,表“快要”的也是读为[teh-boeh]。到了《台湾闽南语辞典》(2001),台湾闽南方言进行体标记的读音才出现[teh]、[leh]共存的现象,不过表“快要”的也依然读为[teh-beh]。泉州方言进行体标记的读音弱化相对比较快。如上所述,在《泉州戏曲丛书》所见到的1952年蔡尤本等口述本《陈三》里,进行体标记除了极个别用例是“处”外都是“咧”。由此,我们推测在20世纪50年代,泉州地区进行体标记“咧”很可能已经基本弱读为[leh]或[lh]了。这表明泉州方言进行体标记“处”语音弱化的速度比厦门方言和台湾闽南方言都要更快。可见,进行体标记“处”在泉州、厦门和台湾的弱化速度和持续体标记“处”在这三地的弱化速度是一致的。

5.2 B类进行体标记“在处”的语法化

上述可知,闽南方言B类进行体标记“在处”产生得很晚,直到清末两个戏文——道光本、光绪本的《荔枝记》才重复出现唯一一个用例。之所以说“在处”产生之时还仍然处于半虚化之中,是因为该用例出现于这样的场合。例如:

(64)【贴打生】小妹汝侢舍得打我?【贴】阮句那是袂舍得。【旦】在处做贵劳。(【贴打生】小妹你怎么舍得打我?【贴】我那可是舍不得。【旦】在/在那里交欢了。)(道光本《荔枝记》35.054-055)

例(64)中“在处”所出现的语境具有现场性。由于现场性既可以使“在处”所隐含的处所义因非焦点所在和具体语境的凸显而被忽略,也可以使“在处”所隐含的处所义因焦点的所在而被凸显,因此句中的“在处”既可以理解为进行体标记,也可以理解为处所词语,显然此时的“在处”还处于半虚化的状态。

到了清末泉州抄本戏文,进行体标记“在处”的使用频率大为提高,加速了其虚化的进程。这个时期的“在处”在句中的语义搭配出现了三种变化,使其不断走向虚化。

一种是进行体标记“在处”之后出现了相当数量的意愿助动词,主要有“卜(想要)”和“愿(甘愿)”,其中以前者为常见。意愿助动词都不需要依赖具体处所。这时,“在处”的处所义因无从显现,只能解读为进行体标记。这是“在处”向彻底虚化道路上迈出的重要的一步。例如:

(65)亲姆呵,你子在处卜度你食,你未就该食齐,罔皆处张张齐。(亲家呀,你的儿子正想要给你吃,你就在他那里吃一下,不要跟他客气。)(清抄全本《苏秦·亲姆打》)

(66)周厝人在处不愿。(周家人正不甘愿。)(清抄全本《苏秦·亲姆打》)

一种是来自表主观倾向的已然句和非祈使未然句的“在处”之后相继开始出现心理动词。如例(38)、(39)的“在处”之后出现的都是心理动词,又有特定语境的语义约束,句中的“在处”也只能解读为进行体标记。例(38)在出现心理动词“思”的同时又出现所思之处“许心内(那心里)”,显然是在强调“你”正在发生的心理活动。根据上下文,例(39)中的“伊”走到何处,说话人并不知悉,况且说话人关注的是“伊”是否具有“烦恼(担心)”这一心理行为,并未涉及到任何的处所,故句中的“在处”只表进行,不表处所。从例(65)、(66)到例(38)、(39)是闽南方言进行体标记“在处”所分布的句类由表客观存在的已然句向表主观倾向的已然句、非祈使未然句的延伸,也是其“在处”由表客观存在的已然句向表主观倾向的已然句、非祈使未然句的进一步虚化。

第三种变化就是“在处”修饰的尽管是定位动作动词,但句中出现了时间词语。时间词语直接制约着“在处”的表义方向,语义搭配的相宜性使“在处”凸显了时间义,隐没了处所义。例如:

(67)……那因许一日是天降大霜雪,我爹同我妈亲在处围炉饮酒……(……那是因为那一天是天降了大霜雪,我爸爸跟我妈妈正围着炉子喝酒……)(清抄“旦簿”《吕蒙正·验脚迹》)

例(67)出现了时间词语“许一日”,表明在“许一日”这个时间段发生了“我爹同我妈围炉饮酒”之事。就“许一日”而言,“我爹同我妈围炉饮酒”是处于正在进行之中。这里凸显的是“在处”表进行的时间义,它已经逐渐彻底虚化。

清末,进行体“在处”进一步虚化为“在咧”。表12显示,清抄泉州戏文共出现了19个“在处”用例,同时另有7个用例已经为“在咧”所取代了。这说明“在处”虚化为“在咧”的趋势十分迅速。例如:

格式b’“Vp处”的持续体标记“处”和格式b“处Vp”中的进行体标记“处”分别始见于明代《满天春》(1604)和顺治本《荔枝记》(1651),它们都到了清末泉州抄本戏文才分别虚化为“咧”。陈曼君(2017)指出,“尽管这些抄本的起始年代无从稽考,但是我们可以推断“咧”问世的年代应当迟于光绪本《荔枝记》(1884)刊行的年代,因为在光绪本《荔枝记》里还未出现“咧”的用例。”如此说来,持续体标记“处”虚化为“咧”,需要300年左右的时间。进行体标记“处”虚化为“咧”,至少也需要233年以上的时间。而进行体标记“在处”始见于清末道光本《荔枝记》(1831),便于清末抄本戏文就出现了彻底虚化的进行体标记“在咧”,前后时间最多也不过几十年。相较于上述两个体标记由“处”向“咧”的虚化,进行体标记由“在处”向“在咧”的虚化,所经历的时间可谓十分短暂。为什么悬殊如此之大呢?也就是说“在处”为何能在如此短暂的时间虚化为“在咧”呢?

我们认为原因有三:一是上述清抄戏文“在处”在句中的语义搭配所出现的三种变化,就是其本身已经处于不断虚化之中的具体体现;二是表12显示“在处”到清抄戏文使用频率相当高,既高于格式e“Vp1处Vp2”中的“处”,也远远高于格式a’“Vp在处”、格式g“Vp1在处Vp2”中的“在处”,其使用频率仅次于格式b“处Vp”和格式b’“Vp处”中的“处”;三是“在处”虚化为“在咧”实际上就是其中的“处”虚化为“咧”的结果。而该“咧”的问世无疑有格式b“咧Vp”和格式b’“Vp咧”中的“咧”在起催化作用。尽管持续体标记“在处”产生的年代远远早于进行体标记“在处”,然而表12所统计的数字中仍未见到持续体标记“在咧”。进行体标记“在咧”所呈现出来的迅猛发展势必反过来推动持续体标记“在处”向“在咧”的演化。

“在咧”中的“咧”完全虚化为进行体,不再表处所义。跟“咧”一样,“在咧”常常可以跟表意愿的助动词“卜”组合,但两者有所不同。“咧卜”既可以是表进行义和表意愿的组合,即为两个词,也可以进一步虚化为一个词,表将来时;而“在咧卜”只能是表进行义和表意愿的组合。例如:

(69)句在咧卜教示咱。(还想要教育咱们。)(清抄全本《苏秦·假不第》)

虽然这个例子的普通话翻译没法看出“在咧”的意义,但在闽南方言中,“在咧”表示“卜(想要)”这一意愿正在进行之中。进行体“在咧”表示的意义比进行体“咧”实在,其中的“在”表存在,还带有一定的空间义,“在咧”与“卜”的组合无法像“咧卜”那样虚化为表将来的时间义。在现实闽南方言里,“咧”和“在咧”都用为进行体标记。但是,“在咧”的使用频率比较低,往往是在强调施事处在一定的空间里才会使用“在咧”来表进行义,否则基于经济原则,“在咧”一般情况下都会用为“咧”。

到了台湾日治时代的《语苑》里,格式a已经见不到“在处”,除了“在咧”外,见到的都是“在得”,而且大多数是“在得”。在我们统计到的30个格式a用例中,“在咧”仅见5个,“在得”则高达25个。例如:

(70)伊在得运动汝知无。(他在运动你知道不知道。)(《语苑十九》6-4-6)

现代台湾闽南语还是维持《语苑》时代“在得”占绝对优势、“在咧”占绝对弱势的格局。(12)《语苑》里的“在得”“在咧”到了台湾闽南语故事集里,除了少数或个别分别记为“在得”“在咧”外,更多的是分别记为“伫得”“伫咧”。而在泉州蔡尤本等1952年口述记录的《陈三》戏文里,见到的都全是“在咧”的用例了。

跟表持续体一样,表进行体的“在处”虚化为“在咧”后,其中的“咧”不再表处所义,因此为了表达一定的处所,“在咧”之后常常可以出现处所词语。这样,“在咧”便由进行体标记演变为介词了,其意义相当于“在”。其中的“咧”已经虚化为一个意义非常空灵的介词词尾了。不过,我们一直到台湾闽南语故事集语料库才见到这样的例子:

(71)阿伯啊,你哪会伫咧(在咧)溪仔边直直旋啦?(老伯伯,你怎么会在溪边一直旋转呀?)(《彰化县民间文学五》14.09-1)

其实,台湾闽南方言在“在得”阶段,“在得”有时已经完全不表处所义,需要表处所时,其后也需要出现处所词语。这在《语苑》已经露出端倪,出现一个用例。到了现代台湾闽南语故事集,此类用例有所增多。例如:

(72)我此满在得门边竖咧头到尾有听此号事情我亦续流目屎泣啊……(我刚才在门旁站着从头到尾听到这件事,我也就流眼泪,哭了……)(《语苑五》7-44-7)

不仅如此,据黄丁华(1958)研究,那时的大陆闽南方言也已经出现“i ti-te tai-tikhia-te(他在台上站着)”的说法。不过,后来的厦门方言并没有延续这种发展,乃至到了现代厦门方言,跟所处词语组合的介词只见“在”,当地人没有“在得/在咧+场所词语”组合的语感。

在台湾,“在得”“在咧”等进行体标记用为介词后,给句中留下了一个进行体标记的空缺,为了表达或者凸显事件正处于进行之中,句中还可以出现“咧”“得”或者“在得”等进行体标记。前者如例(72),后者例如:

(73)伫彼一日,伫咧(在咧)外口得行啦,散步啦。(那一天,在外面走呀,散步呀。)(《沙鹿镇闽南语故事集二》72.09-1)

(74)啊人彼的归阵拢……伫得(在得)花脚伫得(在得)拾彼树叶仔。(人家成群结队都……正在花下捡那树叶。)(《清水镇闽南语故事集二》176.18-19)

在泉州方言和惠安方言,这类句子中的介词“在得”“在咧”一概虚化为“在咧”,其中泉州方言其后一般不再出现进行体标记了,如例(71),而惠安方言其后出现的进行体标记一般是“咧”,如例(73)中的“得”一般说为“咧”。

不仅上述明清闽南戏文都没有出现过格式g“Vp1在处Vp2”用例,在清抄泉州戏文里,如表12所示,也没有见到任何一例这样的用法。这表明,闽南方言格式g“Vp1在处Vp2”直至清抄泉州戏文都还没有产生。格式g始见于台湾《语苑》,但它出现时进行体标记和持续体标记的合体已经是“置得(在得)”,而不是“在处”了,而且在《语苑》里仅见4个用例,Vp1都是置放类动词。也就是说,闽南方言的格式g很可能是没有经过“Vp1在处Vp2”阶段,而直接进入“Vp1置得(在得)Vp2”阶段的。在《语苑》里,格式a’“Vp置得(在得)”的使用比较普遍,有12个用例。格式g“Vp1置得(在得)Vp2”显然是受格式a’“Vp置得(在得)”影响的产物。到台湾现代闽南方言故事集,见到的进行体标记和持续体标记的合体也一般是“伫得(在得)”,有10个用例,而Vp1几乎都是趋向动词。例如:

(75)不拘此欵的物,放置得(在得)不收拾,这亦是犯着规矩……(可是这种东西,放着不收拾,这也是违反规矩……)(《语苑二十四》9-42-9)

(76)彼就拢去伫得(在得)挖山洞呼……(那就都去挖山洞……)(《高雄县(凤山市)闽南语故事集》88.34)

在台湾现代闽南方言故事集,格式g里的“在得”“在咧”也已经虚化为介词。为了表达或者凸显其后的动作行为处在进行中,介词短语之后同样可以出现“得”或者“伫得(在得)”“伫咧(在咧)”等进行体标记。例如:

(77)……啊一只蜈蚣走入去伫得竹管内得食啦……(……一条蜈蚣跑到竹筒里去吃呀……)(《清水镇闽南语故事集二》114.07)

(78)(in1新妇)起来伫咧窗仔口伫得(在得)梳妆打扮啊啦……((他儿媳妇)正起来在窗口梳妆打扮呢……)(《清水镇闽南语故事集二》110.24)

不过,泉州的情况与此相比就迥然有别。1952年蔡尤本等口述本《陈三》出现了两个格式g,但是那时格式里的进行体和持续体标记的合体就都已然虚化为“在咧”了。例如:

(79)天卜光咯,二人夭各相抱在咧睏,夭不甘起来呜。(天快亮了,两个人还抱着睡,还不舍得起来呀。)(蔡尤本等口述本《陈三》 88.34)

需要表一定处所时,泉州方言“在咧”如果带了处所词语,其后也不能再出现进行体标记,如例(78)的“伫得(在得)”到了泉州方言是不出现的;惠安方言“在咧”如果带了处所词语,其后可以再出现进行体标记,不过所出现的进行体标记也一般是“咧”。

闽南方言进行体标记从其产生之前的“在只/许处”结构到产生之后的“在处”,乃至语法化为进行体标记“在咧”或者介词“在咧”的过程,主要是“处”不断虚化的过程,因而发生语音弱化主要体现在后一部分上。时至今日,进行体标记“在咧/在得”或介词“在咧/在得”中的“在”和实义动词“在”一样,在泉州方言和厦台闽南方言都分别读为[t/ti](13)[t]是以泉州鲤城区为代表的读音。和[ti]。这表明,泉厦台这几个地方的“在”由实义动词演变为今天的进行体标记和介词的一部分,其读音自始至终都没有发生改变。洪惟仁(2001)和陈忠敏(2012)都指出,[t](14)洪惟仁(2001)把[t]记为[t]。是存古音,[ti]是后起音,从[t]到[ti]的演变,是元音前移的结果。就像洪惟仁(2001)所说的,这是“有标的不自然音”向“无标的自然音”靠拢的一种需求。可见,这“并非闽南方言持续体标记产生以后的一种音变”(陈曼君2017),而是实义动词“在”自身经历的一种音变。不管“在”是作为动词用还是成为持续体标记甚至介词的一部分,其所表达的空间存在义都没有丢失,以致于其读音[t]/[ti]直到今日都没有进一步弱化。

至于进行体标记“在处”的“处”产生之时是否就已经开始弱化呢?由于进行体标记“在处”始见于1831年问世的道光本《荔枝记》,直至1884年问世的光绪本《荔枝记》,也仅重复出现一例。显然,它的使用还远远没有扩散开来。在《Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy[厦英大辞典]》(1873:492),表存在的“在处”普遍读为[ti-teh],表进行的“在处”仅见一例,也读为[ti-teh]。从前者普遍读为[ti-teh]来看,其产生的时日定当不会短暂。我们认为,受其影响,表进行的“在处”产生之时很可能就已经弱读为[ti-teh]了。此后,其中的[teh]在闽台各地弱化的趋势及速度和格式b“处Vp”里的进行体标记或者完全一致或者基本一致。就厦门方言来看,它在黄丁华(1958)一文和《普通话闽南方言词典》(1982:973)里也分别读为[te]、[leh],直到今天仍然读为[leh],其语音弱化和语义虚化的情况和格式b“处Vp”里的进行体标记完全一致。泉州方言早在清抄戏文里就已经出现一定数量的“在咧”,在我们所看的语料中,它跟“在处”出现的比例是7:18。到了蔡尤本等口述本《陈三》(1952)里,则全都用“在咧”。也就是说,泉州方言进行体标记[ti-teh/t-th]早在清代末年已经开始弱化为[ti- leh/t-lh],到了20世纪50年代很可能就已经基本弱化为[ti-leh/t-lh],并一直延续到现在。相比之下,台湾闽南方言进行体标记[ti-teh]弱化的速度最慢。直到《台湾话大词典》[修订新版](2000:1823)里,格式b的进行体标记依旧读为[ti-teh]。(15)这里反映的还是1991年《台湾话大词典》初版的读音。不过,在《台湾闽南语辞典》(2001)里,格式b的“在咧”已经读为[ti-leh]了。

总体上看,闽南方言进行体标记虚化的程度比持续体标记低。虚化程度较低的进行体标记 “在咧”至今仍为闽台各地闽南方言所普遍使用。不过,泉、厦、台三地闽南方言进行体标记语音弱化的速度呈不平衡发展。这种不平衡发展,跟三地方言持续体标记语音弱化速度的不平衡发展是平行的。我们知道,语音弱化的快慢常常跟语义虚化的快慢有密切的关系。三地闽南方言进行体标记读音弱化速度的不平衡发展,就如同三地方言持续体标记语音弱化速度的不平衡发展一样,都是这些体标记语法化进程不同的具体反映。

6 结语

以往的研究表明,在吴、闽方言等许多方言甚至古代汉语里,进行体标记和持续体标记总是同形的,它们都是由处所词语虚化而来的,而且往往是由方所介词短语虚化而来的。学者们在讨论两者虚化历程时往往都是孤立进行的,鲜少能就两者虚化的动因、路径乃至虚化后的走向有何异同、它们彼此之间有何关联和互动等方面,进行深入细致而富有成效的阐释。这在一定程度上说明了这些问题的复杂性。受此影响,以往对闽南方言进行体标记语法化的讨论一方面也一概持方所介词短语来源说,另一方面也未能真正地触及进行体标记和持续体标记之间的关系。但是,孤立地考察进行体标记的来源及其语法化历程,并不能把研究引向深入,也难以揭开语言事实的本来面目。本文立足语言事实,力图以新的方法和新的视野来阐释上述话题。

通过对历史文献和现实方言深入细致的考察,我们认为闽南方言进行体标记跟持续体标记一样,都存在A、B两类。不同的是,A、B两类持续体标记在表义上有分工,对句类的选择呈现出互补分布的态势。而A、B两类进行体标记对句类的选择则非常一致。两类进行体标记的使用虽然没有句类的分别,却有语用的差异。A类的使用不具有语用意义,B类的使用具有语用意义。A、B两类进行体标记的产生和发展都是在Vp之前和Vp1、Vp2之间这两个句法位置进行的。

A、B两类进行体标记的早期形式分别是“处”和“在处”,它们和A、B两类持续体标记一样,都分别来源于“只/许处”和“在+只/许处”,这与A、B两类持续体标记的来源遥相呼应。然而,它们产生的动因却迥然有别。

A类持续体标记选择非表客观存在的句子,对表客观存在的介词“在”是排斥的;B类持续体标记选择表客观存在的句子,需要借助表客观存在的介词“在”来表达。

A、B两类进行体标记都既可以选择表客观已然的句子,也可以选择非表客观已然的句子。A类进行体标记来源于“只/许处”,并不是排斥介词“在”,而是不需要选择介词“在”;B类进行体标记来源于“在只/许处”,“在”有凸显句子焦点的作用。

此处的“在”和持续体标记里的“在”在表义上存在着差异。进行体里的“在”不像持续体里的“在”那样纯然表示一种客观存在,而只表示处在某个地方,并不涉及主客观的倾向问题。A类进行体标记的源式“只/许处”之所以不需要选择“在”,是因为该源式只表示动作行为涉及的处所或动作行为的伴随地,更多的是动作行为的伴随地。B类进行体标记的源式“在只/许处”之所以选择“在”,是因为该源式旨在强调、凸显在某个地方发生某一动作行为。

从表3的明清戏文看,闽南方言A类进行体标记的源式d的使用频率远远高于A类持续体标记的源式d’,然而A类持续体标记却先于A类进行体标记产生。这表明,频率效应在这里并不起作用。对A类持续体标记和A类进行体标记的产生起决定作用的还是两者所使用的语言环境。不过,A类进行体标记的产生和A类持续体标记的催化作用有密切的联系。从表8的明清戏文看,B类进行体标记的源式c和B类持续体标记的源式c’的使用频率相差不大,但B类进行体标记产生的年代却远远晚于B类持续体标记。前者的源式c使用的不确定性和处于焦点的位置固然是延缓其产生的两个至关重要的因素,然而通过对泉州戏文和潮州戏文两B类进行体标记产生年代相距久远、甚至未见格式g“Vp1在处Vp2”之成因探析,本文深深地揭示了B类进行体标记的产生与B类持续体标记之间的密切关联性。

由于A、B两类进行体标记所处的句法位置和所搭配的语义对象与A、B两类持续体标记有较大的不同,因此它们的语法化进程和语法化路径也存在着较大的差异。

两个进行体标记产生时都处于半虚化状态。进行体标记“处”和持续体标记“处”“在处”一样,都是经过漫长的时间才彻底虚化为体标记。进行体标记“处”演化为“咧”,就如同持续体一般,也是其摆脱意义半虚化,走向意义彻底虚化的一个转折点。受持续体“咧”的催化,进行体“处”到了清末也开始演变为“咧”,进而与“咧”处于竞争之中并逐渐为“咧”所取代,而且进行体“咧”迅猛的发展势头盖过了持续体,进而又反过来影响持续体。与此同时,随着进行体标记“处”与“卜”的组合,“处卜”渐渐词汇化,最后使“处”演变成为一个语素“咧”。

进行体标记“在处”从其产生到虚化为“在咧”,所经历的时间不过是短短的几十年。文章阐释了其三大成因,并揭示了进行体标记和持续体标记在彼此发展中的互动关系。后来,该进行体标记又进一步虚化为介词“在咧”。

总体上看,闽南方言进行体标记虚化的程度比持续体标记低。虚化程度较低的进行体标记“在咧”至今仍为闽台各地闽南方言所普遍使用。不过,泉、厦、台三地闽南方言进行体标记语音弱化的速度呈不平衡发展。这种不平衡发展,跟三地方言持续体标记语音弱化速度的不平衡发展是平行的。这显然是进行体标记和持续体标记相互关联的结果。三地闽南方言进行体标记语音弱化速度的不平衡发展,正是这三地方言进行体标记语法化进程不同的具体反映。

目前汉语方言学界普遍认为,从处所词语虚化而来的体标记总是来源于方所介词结构。本研究打破了唯方所介词结构来源论这一格局,为汉语方言乃至人类语言进行体、持续体标记的来源及其语法化道路提供了一个新的思路和研究范式。

——泉州宋船