“信息茧房”负效应与网络思想政治教育引导作用探析

周宣辰,程 倩

[南京理工大学,南京 210094]

一、“信息茧房”负效应症候

互联网所呈现的开放性、共享性、互动性、平等性、虚拟性等特质使得网络用户可以更加高效地获取信息,并且成为信息的发布者、传播者。对某一类信息的偏爱以及依据此种偏爱大数据分析下的媒介信息推送,逐渐形成了“信息茧房”。(1)[美]凯斯·桑斯坦:《信息乌托邦:众人如何生产知识》,毕竞悦译,北京:法律出版社,2008年。但“信息茧房”的形成与加固(见图1)伴随着信息内容的片面化和受众本身的情绪化、非理性表达等缺陷和问题。网络环境下便捷的信息传播与互动和教育对象主体意识的增强使得“信息茧房”负效应越加明显。

(一)信息碎片化

随着博客到微博的转变,自媒体用户、微信公众号全覆盖式的增长,信息的时效价值被发挥到了最大,受众在信息快餐式的消费中已然接受、适应了标题式的信息获取。为抓住眼球、博得点击量,媒体专注于大量推送篇幅简短、具有时效性的内容。因此,碎片化的信息以及用户生成内容(User Generated Content)的二次解读、传播,难免会导致信息接受者无法完整、全面的了解信息内容,甚至会出现带有倾向性解读的信息内容。

当下,技术支持下信息传播达到时效性标准已经不存在任何问题,但正因为追求首发,信息所传达的事件被割裂式的传递,“后真相”在公共话语中越来越流行。微博、抖音等越来越多的平台成为自由意见市场,信息传播者与信息接受者的明确区分已经不存在,任何人都可以成为信息的生产者、传播者、甚至二次创作者。由此造成了信息发布者、传播者(信息源)的专业性参差不齐,同时自媒体从根本上影响了信息传播的方式。

那么,“后真相”所存在的问题远比传统媒体时代协调新闻时效性与准确性复杂得多。片面信息、甚至错误信息带来的后果是不可逆的,尽管纠正了错误的信息,但人们仍然至少部分地依赖他们所知道的信息,这种现象被称之为持续影响效应。(2)Lewandowsky S.Ecker U K H,“Seifert C.Schwarz N,et al. Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing”,Psychological Science in the Public Interest,no.13,2012,pp.106-131.例如,2011年3月日本核电站泄漏引发抢盐风波,尽管专家辟谣核辐射根本不可能影响到海盐,仍有大量民众囤积食用盐,导致一些超市食用盐一度脱销。相较公众只能接触到数量有限且相对固定的信息源,如今,公众面对的是一个充斥着各种网络声音的社会。社交媒体提供的灵活性和细分功能让人们可以选择自己喜欢的“回音室”,在这个“回音室”中大多数消息都符合既存的观点和偏见。信息接受者短时间内消遣式地略读不仅无法详细的了解信息内容,更容易情绪化地认同或产生对立情绪,极易造成认知偏差。

(二)“情绪偏爱”主导信息的接受与表达

受众对信息的反映受框架效应(Framing Effect)的影响,同一信息内容不同侧重方式的描述会造成信息接纳认同程度的不同,实际上反映了“趋利避害”的心理影响,当然这种心理更多地体现在对信息做出相应决策时。换句话说,人们更愿意接受内容积极的事实,原因在于正面的信息在心理情绪上更能受到偏爱。信息内容质量以及吸引力这样的内在特质并不是信息病毒式传播的必要条件。相反,一个信息能像病毒一样传播需要信息分享过程中情绪的唤起。(3)Berger J.Milkman K L,“What makes online content viral?”,Journal of Marketing Research,vol.49,no.2,2012,pp.192-205.

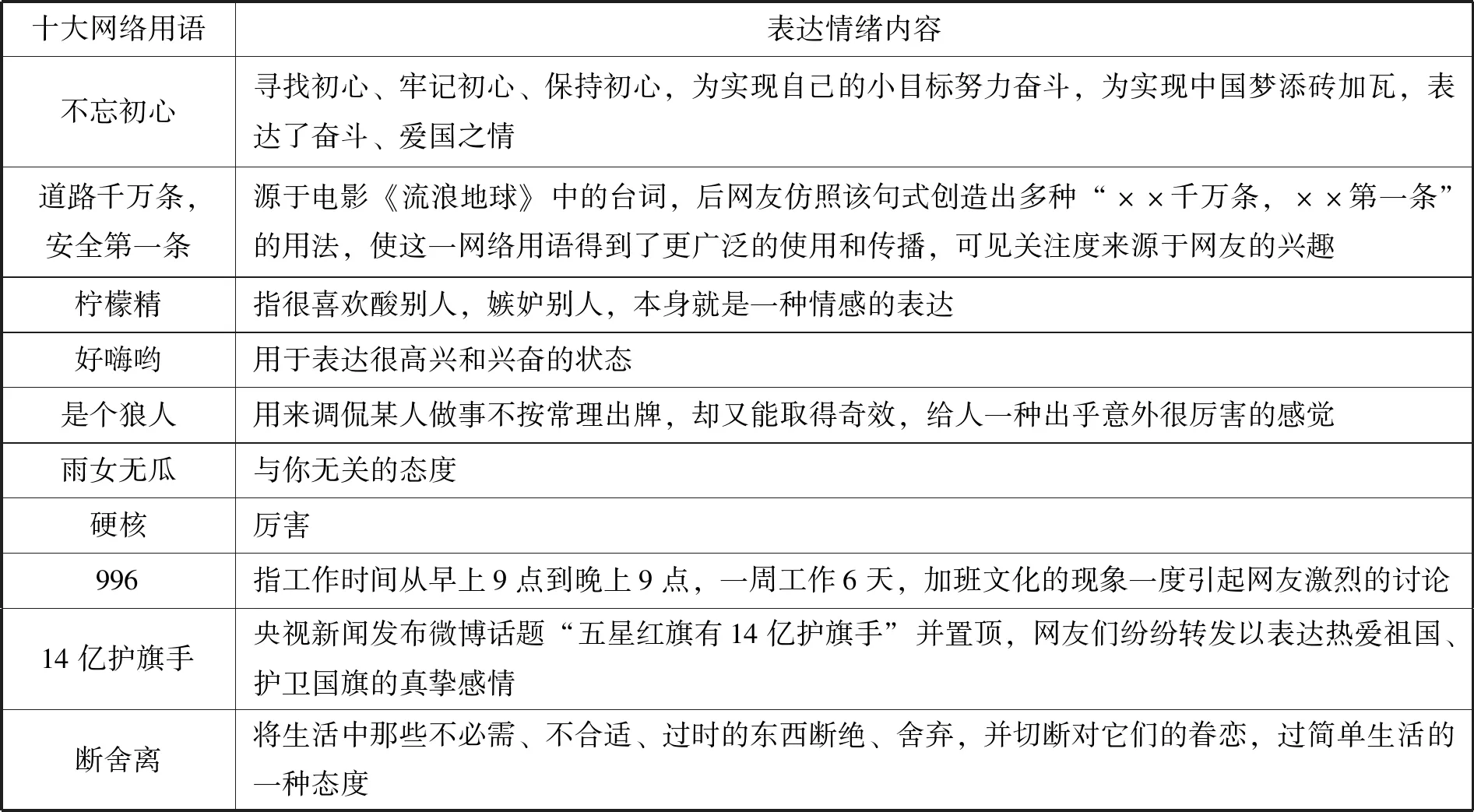

以微博热搜为例,打开微博实时热搜(每分钟更新一次),“爆”、“热”、“沸”、“新”意味着这条信息目前的热度,同时某些信息栏后还会出现“爱心”、“ 给力”、“ 赞”、“流泪”等表情图案,直观地表达该条信息传达出的情绪。通过对热搜内容的分析,这些信息受到大量转发、关注多集中于其内容带来的情绪:兴趣、愤怒、悲伤、开心、焦虑、敬畏等。就网络流行用语来说,国家语言资源监测与研究中心发布的“2019年度十大网络用语”,每个词都是情绪化的表达(见表1)。

可见,情绪的驱动在信息传递中的作用显然比单纯的事实陈述更有效。同时,即便同属于负面情绪的悲伤、愤怒、焦虑,实际上愤怒、焦虑的内容更容易激活或者唤醒情绪(activation or arousal),而悲伤是以“失活”(deactivation)为特性的情绪,因此引起焦虑或愤怒的内容更容易传播。(4)Berger J.Milkman K L,“Emotion and Virality: What Makes Online Content Go Viral?”,Marketing Intelligence Review,vol.5,no.1,2013,pp.18-23.例如,在新型冠状病毒疫情期间,有网络用户为搏眼球通过移花接木的手段,看图编故事、发布、转发不实信息,造谣某医院、某隔离宾馆死亡人数,造谣疫情期间出门者皆被抓游行等内容,混淆视听,引起社会恐慌,抹黑行政执法者。信息接受者受到焦虑、愤怒情绪的影响极易接受并积极转发该信息,从而导致谣言的不断扩散,造成后期辟谣的资源成本浪费、政府公信力的无形损害。由此,信息接受者在选择信息时依据“情绪偏好”侧重的关注某一类信息会造成“茧房”负效应的逐步形成。

表1 2019年度十大网络用语情绪分析(5)“2019年度十大网络用语”是基于国家语言资源监测语料库(网络媒体部分),采用以智能信息处理技术为主,以人工后期微调为辅的方式提取获得的。监测语料库包含了代表性网络论坛、网络新闻、博客等不同媒体形式的海量年度语言资源,用数据反映年度流行网络用语的使用情况。

(三)从“网络大众”到“乌合之众”

网络作为拟态环境赋予了用户更多的自主选择权,匿名化使得用户的表达更加情绪化,甚至极端化。种种现象表明社交媒体用户并不会调查、分析、核实其与其他网络用户共享内容的来源以及真实性。例如,针对中国香港港独暴乱事件,西方一些政客利用此次机会大做文章,在西方媒体以及社交平台上制造虚假消息,如推特关停上千内地账号,大量不实内容在推特上迅速传播,而许多外国用户在没有验证消息真实性的情况下就进行转发和评论,对“港独分子”打抱不平,完全被不实的信息所误导,抹黑中国形象,极大地损害了中国的权益。再如,新型冠状病毒爆发期间,网络上出现大量有关疫情的谣言和虚假信息,各地也出现散布谣言者被拘留的情况。而这种未经验证的共享行为恰恰是网络用户的突出特征之一,一旦共享的信息为谣言,传播的行为就变成了传谣。

这种未经验证的信息共享行为的出现是基于对社交群体中同伴的信任,而这种信任又是以群体之间的共同兴趣与兼容的个性为前提,群体之间对这些信息内容能够产生同步的亲和力,即在认知和情感上存在共鸣。多元化传播渠道所带来的大量信息内容以及群体对信息的态度都影响着个体对信息的选择。 “但凡事情一旦涉入到情感领域,人与人之间的差距就消失了。尤其在涉及信仰、政治观点、道德评价、个人爱憎这些近乎纯粹感性表达的领域中,最杰出的才智之士也不见得就比得过一个凡夫俗子更高明。”(6)[法]古斯塔夫·勒庞:《乌合之众:大众心理研究》,北京:北京联合出版社,2016年。个体情绪化的信息选择塑造出拟态环境下的虚拟个体,同时由于信息选择的重合、意见观点的相似,若干虚拟个体逐步形成一个特定的群体,同时群体认同又反作用于虚拟个体的选择。概言之,虚拟个体的意见最终会与特定群体的意见相一致,信息茧房会变得越加牢固。“信息茧房”带来的负效应会随着茧房的加固愈加明显。

二、“茧房”效应引发的问题分析

信息茧房下,信息碎片化带来网络谣言、“后真相”的盛行造成网络舆情混乱,易引起网络用户的对立情绪、激化社会矛盾。同时,依据个人情绪偏好的选择、算法的类似推送,个体极易产生“沉浸式”的用户体验,并且在群体效应的影响下,容易形成偏离主流价值的亚文化圈。为了迎合用户,类似今日头条、澎湃等媒体客户端以纯娱乐化分享代替传统媒体的官方式语言,抖音、快手这类以分享生活为主要内容的APP更是“娱乐至上”,出现了网络大众狂欢的现象。主流价值的输出不断受到娱乐化、情绪化内容的分流,使得主流价值进一步边缘化,(7)包雷晶:《论社交媒体环境下网络思想政治教育的有效性》,《思想理论教育》2017年第3期。不利于网络用户特别是青少年的文化认同、身份认同以及人文精神的形成。

(一)网络谣言、“后真相”导致虚假网络舆情的产生

受“使用与满足”理论的影响,受众绝对被动的观点被否决,相反,受众的信息使用感受、对信息的需求一定程度上制约了信息的传播效果,其“有选择的接触”这一能动性给那些靠点击量存活的自媒体提供了营销思路。为了在流量市场站住脚,自媒体无所不用其极,生产出带有猎奇性、娱乐性的虚假内容,其信息毫无真实性可言,但却适应了信息靠“刷”的消费趋势。同时,用户生成内容(UGC)模式下,网络用户公共空间和私人空间之间的界限变得脆弱、模糊,网络用户断章取义的观点表达、信息传播,造成网络谣言的产生更胜从前。

依据信息传播意图的不同,虚假信息可以分为两类:一类是本就是不存在,发布者为博得点击量伪造的假消息,一类是事件本身存在,但由于追求时效性或受刻板印象等因素的影响,由发布者主观猜测作出结论,最终却与事实不符。2019年重庆公交车坠江事故发生后,网络一度传出事故“系一小轿车女司机驾车逆行导致”,该消息除了文字还配有事故现场女司机的图片,引发一波网络暴力以及对该女司机的“人肉搜索”。可随后重庆万州警方的警情通报揭示了事故真相,事故原因在公交车一方,并且撞击了正常行驶的小轿车。但是由此引发的网络暴力对该女司机以及其家人的精神伤害却是无法弥补的。对女司机的刻板印象、不负责任的随手发布,最终造成了全民性的网络暴力。造成网络谣言传播的根本原因在于发布者在发出信息时没有意识到他所应承担的责任,而大量网络用户同样缺乏法治意识,对虚假信息的转发、再制造行为,则会对社会和谐、稳定发展或者个人评价造成不可逆的损害。

(二)“娱乐至死”对主流意识形态话语权的削弱

“虽然文化是语言的产物,但是每一种媒介都会对它进行再创造——从绘画到象形符号,从字母到电视。”(8)[美]尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,章艳 译,北京:中信出版社,2015年,第12页。麦克卢汉提出了“媒介即信息”,随后波兹曼修正为“媒介即隐喻”,认为媒介如同语言一样,“为思考、表达思想和抒发情感的方式提供了新的定位,从而创造出独特的话语符号,”不同于信息传达“关于这个世界的明确说明”的功能,媒介的功能更像是一种隐喻,“用一种隐蔽但有力的暗示来定义现实世界。”(9)[美]尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,第12页。网络媒介的力量在于潜移默化地介入个体看待事物、了解事物的方式。

不可否认,铅字已成为“一种残余的认识论”,书和阅读在网络媒体主导的环境下功能和以往已经大不相同,正是网络媒介的普世,对用户认知能力、理解能力等智力要求越来越低,网络不容忽视的感染性一定程度上削弱了用户的理性话语。

网络内容的娱乐化是如今消费文化的趋势,用户在互联网带来的信息浪潮中更愿意选择娱乐化的内容以逃避现实社会带来的物质、精神压力,但是,如果所有的信息内容都以娱乐的形式表现出来就完全是另外一回事。(10)[美]尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,第116页。随着“网红文化”的盛行,自媒体运营受消费利益的驱使,抱着“娱乐至死”的精神生产出大量低趣味的内容,甚至为博人眼球提高知名度不惜公然调侃、开涮有关政治、军人等内容的话题,对本该带着敬畏之情以严肃、认真态度对待的话题仍然用娱乐化的形式、无知无畏的态度进行传播。网络空间非理性语境下,这些颠覆性、非理性言论的产生、传播消解了主流意识形态的权威性、主导性。“主流意识形态话语权威形成的过程是主流意识形态同非主流意识形态争取公众信任、赢得认同的过程。”(11)郭亮、王永贵:《网络流行语对主流意识形态话语的四维消解论析》,《南京社会科学》2019年第12期。颠覆性、非理性言论的传播会使受众对主流意识形态产生怀疑,从而不利于主流意识形态“控制话语”的稳固,弱化、消解了主流意识形态的权威性。

从微博热搜不难发现,娱乐八卦新闻层出不穷,甚至由此催生出一个新的群体“吃瓜群众”。用户虽然读取了信息,但这一获取信息的活动只是行动的替代物。拉扎斯菲尔德和默顿将这种行为称之为大众传媒的“麻醉作用”,过度沉溺于媒介提供的表层信息、通俗娱乐,网络用户会不知不觉失去社会行动能力,满足于“被动的知识积累”。除此之外,为了博取曝光度、获得流量,一件娱乐事件随着时间的不断推进、跟进爆料、相关人物的挖掘使得事件不断发酵,占用大量的媒介资源。网络信息本该是“主动获取”的结果,但在大量自媒体的推送、“注意力经济”模式下,用户减少了目的性的搜索,反而选择对热点的跟风关注。

至此,信息的主要作用不再是为用户实用性地使用,实际上出现了用户被信息牵着鼻子走的现象,信息获取产生异化。长此以往,有价值、有质量的新闻报道被排斥在视线之外,富有正能量的文章被冷落,出现了“将军枯骨无人问,‘戏子’家事天下知”的网络评论。可见随着点击率的水涨船高,以娱乐八卦为主要内容的舆论已经充斥网络空间,占用了本该传播社会正能量的网络资源。“八卦生产链”依附网络的滋长,最终只能把大众捆在虚无的、充斥着绯闻与负能量的氛围中。

(三)网络大众狂欢对传统人文精神的侵蚀

巴赫金提出的“狂欢”理论认为,中世纪的人居住在一个双重的生存领域,一面是中世纪“严肃的官方、教会、封建和政治”世界,一面是狂欢节所代表的“官方之外的第二世界和第二种生活”,一个完全非官方、超教会和超政治的世界。(12)MacMillan C.“Welcome to the carnival? Podemos, populism and Bakhtin’s carnivalesque”,Journal of Contemporary European Studies,vol.25,no.2,2017,pp.258-273.主导文化被一种以自由、平等、丰富、嬉闹为标志的非传统生活方式所取代。这种狂欢具备了全民性、自由性、仪式性、颠覆性,是对主流的对抗与消解。

网络空间所出现的大众狂欢,正是巴赫金“狂欢节”在当代的一种表现:每个人在网络中没有现实社会中的身份差异,网络的匿名性给每个人戴上了面具,可以通过发布自己的观点、传播自己感兴趣的信息随心所欲地建设属于自己的“信息茧房”。随着社会浮躁、现实生活压力的增加以及消费经济的影响,实际上网络空间已经成为网民释放压力、发泄现实不满的出口,网络用户很容易陷入全民狂欢情绪化的漩涡,一旦网络狂欢没有节制,最终会陷入娱乐至死的怪圈。若是放任这种以网络为载体的大众狂欢,将会导致个人主义、功利主义等各种错误思想充斥网络空间,没有正确的价值观、理性的思维、约束的表达,所谓“个性化”的追求将会造成人文精神的衰弱、传统价值体系的断裂。

(四)亚文化圈对青少年文化、身份认同的冲击

网络所提供的互动性、聚集性空间使过去难以成型的亚文化团体以虚拟共同体的形式得以产生。亚文化的出现被认为是具有不同于主流文化的独特的共同价值观和文化脉络。伯明翰学派认为青年亚文化具有稳定性、反叛性,而该群体具备较高的同质性和信任度。基于亚文化,有学者提出了后亚文化(Post-subcultural),强调当代青年文化认同中的能动性、流动性和个性化以及媒体对亚文化构建的创造性作用。后亚文化时代个体对青年亚文化的认同变得模糊、不坚定,促使一个个亚文化圈成为拟态环境下个体的流动站。明确的亚文化风格的消失以及个体“游民”状态恰恰体现了个体认知意识薄弱,容易受到意见领袖或者群体态度的影响。在网络空间,通过网络的信息交互,青少年对传统教育者和管理者的依赖大大降低,个体的独立意识很容易受到外部因素的影响,依赖虚拟世界、虚拟事实所构建的社会存在进行自我表达、自我满足、自我成长。

无论是亚文化,还是后亚文化,都强调了青年文化中集体形式的身份认同的重要性以及其对青年生活的影响。集体表征(collective representations)所传达的是群体如何通过与影响它的对象的关系来认识自己。这与亚文化理论有明显的联系,因为集体表征是真实社会群体的产物,这些群体共享符号和共同的意义,从而创造出团结的形式。(13)Durkheim E.The Rules of Sociological Method,New York: The Free Press,1901.意味着个体与集体之间具有紧密的关联性。

对于尚处于身份认同阶段的青少年而言,由互联网带来的跨地域、跨年龄、跨文化的自由交流、自由结盟,容易让个体产生“好奇—了解—迷茫—不确定选择”的状态。这类个体像是抵抗能力很差的婴儿,没有疫苗的防御很有可能受到信息病毒的感染。当下,网络上出现的跟风辱骂、指责的“喷子”、“键盘侠”就像是被感染的人群,受到情绪上的刺激,不理性地作出极端表达的行为。基于自身性别、职业、地域、种族、权力利益等因素,针对一类事件大量此类表达行为的爆发实际上已经形成了一个亚文化圈,只不过该亚文化圈会随着事件得以真相或沉寂而消融,但又会在未来发生的类似事件上得以复燃。“屌丝文化”、“腐文化”、“佛系文化”、“丧文化”的兴起,正是情绪与不确信选择作用下的产物。这些亚文化的颠覆性冲击着传统文化、主流文化,不利于拟态环境下青少年的人格塑造、文化认同与身份认同。

三、网络思想政治教育对“茧房” 负效应的破解

“在社会发展和改革开放过程中出现的社会新领域,要求思想政治教育的‘进入’。”(14)孙其昂:《思想政治教育学前言研究》,北京:人民出版社,2016年,第60页。社会新领域基本类型中就包括互联网。除却现实社会,拟态环境的网络空间已经悄然成为大众精神世界的载体。习近平总书记指出,“网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好,符合人民利益。网络空间乌烟瘴气、生态恶化,不符合人民利益。”(15)习近平:《在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话》,北京:人民出版社,2016年,第12页。基于“信息—观念—价值—行为”这一“育人本质链条”,信息的生产与传播是思想政治教育的基础,(16)蒋广学:《“全环境育人”理念的阐释与思想政治教育的时代创新》,《学校党建与思想教育》2015年第7期。被 “信息茧房”裹挟所形成的“信息孤岛”中不乏一些不良信息、歪曲的观点,网络思想政治教育应当利用技术、内容、形式发展的多样化增强思想政治教育的感染力、权威性、说服力。

(一)网络社群固化的突破

使用户从自己的小圈子、亚文化圈走入国家的大话语体系,需要使网络用户本身对官方的话语产生兴趣、共鸣。网络每一段时间都会产出大量的网络流行语,这些话语之所以被大量使用原因在于接地气、新颖有趣且具有感染力。2019年央视新闻主持人朱广权在网络上大火了一把,央视新闻给人的第一印象多是严谨、庄重、官媒报道的固定话语,而朱广权却因其段子点评,以显而不浅、有趣押韵、直指问题的话语方式传递出新闻信息。如“英雄可以不问出处,但是不能没有归宿”、“烟花爆竹价格贵,环卫工人也特别累,污染空气添累赘——浪费”,“正确佩戴口罩,减少外出,门也少串,保持良好的卫生习惯,把病毒的传播途径阻断,如果你也在看,我们祝福中国、加油武汉,致敬医护人员勇挑重担,全民动员、消除隐患,一起打赢疫情防控阻击战”等,获得了大量网民的关注。可见,以群众喜闻乐见的形式对信息进行传递更能引起关注、激发起网民的认同感,而思想政治教育的权威性正来源于对象的认同。“强制”性的“灌输”会导致受众的反叛性排斥,而“柔性教育”“隐性教育”更有助于形成受众与官方之间的对话空间,提高受众对官方话语的接受程度,从而突破受众对“茧房”的束缚。(17)龚莉红:《基于“信息茧房”理论的意识形态话语权研究》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》2019年第5期。

除此之外,网络思想政治教育的引导应当回归教育者本位,强化思想引领,坚持以马克思主义世界观、方法论为总领,以马克思主义中国化的创新理论为基本内容,使网络大众深刻认识到中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的优越性,并给予教育对象足够的尊重,善于从教育对象的角度进行价值传递、思想引导。加强网络个体发散性思维、辩证思维,提高独立思考的能力,突破固化群体,使参与社会正能量传播、走入国家大话语体系真正成为网络用户自觉选择的行为。

(二)强化“把关人”、议程设置的引导作用

“统治阶级的思想在每一个时代都是占统治地位的思想。这就是说,一个阶级是社会上占统治地位的物质力量,同时也是社会上占统治地位的精神力量。支配着物质生产资料的阶级,同时也支配着精神生产资料,因此,那些没有精神生产资料的人的思想,一般地是隶属于这个阶级的。”(18)马克思,恩格斯:《马克思恩格斯选集》第一卷,北京:人民出版社,1995年。马克思、恩格斯的这段论述从侧面说明了绝不能忽视精神生产资料的占有方式以及其对信息传播的作用。

美国社会心理学家、传播学奠基人之一的库尔特·卢因最早提出“把关人”(gatekeeper)这个概念,新闻“把关人”实际上就是新闻的筛选者、过滤器。随着自媒体的涌现、UGC用户生产内容模式的出现,信息选择的“把关人”似乎已经不存在了,任何信息不论其是否符合群体规范或者“把关人”的价值标准都可以通过媒介个人分享进行传递。在“信息茧房”下,“把关人”的过滤标准甚至变成了受众偏好,与信息本身的内容质量、价值毫无关系,不利于网络生态环境的健康发展。因此,亟须树立以社会主义核心价值观为标准的网络空间“把关人”。

社会主义核心价值观从国家、社会、公民三个层面全面地阐释了我们今天应当具备的精神品质,“核心价值观,承载着一个民族、一个国家的精神追求,体现着一个社会评判是非曲折的价值标准。”(19)习近平:《习近平谈治国理政》第一卷,北京:外文出版社,2018年,第168页。作为群众精神状态最直观的表达场所,网络空间像一面镜子折射出当代公民的精神面貌,同时自由言论的空间属性也为滋生不良信息提供可能。网络公共领域的功能,是提供给每个人表达展示观点、看法的空间,这个空间赋予了公民发声的权利,但不意味着可以利用网络鼓吹推翻国家政权,煽动宗教极端主义,宣扬民族分裂思想,教唆暴力恐怖活动以及随意发表带有人身攻击、鼓吹西方制度、恶意诽谤等煽动性偏激言论。如今,信息“把关人”的作用应当是以社会主义核心价值观为引导,加强网络监管,对虚假、诈骗、攻击、谩骂、恐怖、色情、暴力等内容的信息坚决打击,以社会主义核心价值观和优秀文明成果带动网络空间正能量、向善向上氛围的传播,为青少年身份认同、自我认同提供风清气正的网络空间。

此外,“一种价值观要真正发挥作用,必须融入社会生活,让人们在实践中感知它、领悟它。”(20)习近平:《习近平谈治国理政》第一卷,第165页。网络作为社会信息大平台,更是汇集民众、反映民意的重要渠道,大众传媒应当在社会主义核心价值观引导下主动发挥“议程设置功能”,就民生关注的社会问题进行深度报道,从而使受众脱离“茧房信息”下意见领袖、群众归属的影响。当然,“议程设置”绝不是媒介对舆情的绝对控制,而应该为保障群众的知情权提供服务,面对网络用户在网络中发表的观点、发出的怨气、愤怒,媒介不能视而不见,而应当利用“议程设置”对舆论进行引导,以促进社会问题的解决,及时化解群众的消极负面情绪,一定程度上形成良好的舆论监督氛围,充分发挥网络新媒体的特色,“使核心价值观的影响像空气一样无所不在、无时不在”。

(三)加强拟态环境下的法治思维建设

面对自媒体引发的“娱乐至上”,广大网民的随手发布、随手转发,网络空间存在着诸多危及社会稳定、政治安全、个人全面发展的虚假信息。针对“信息茧房”带来的负面效应,应该积极以社会主义核心价值观为引导,将法治融入到网络空间的道德建设中。

拟态环境下,自媒体以及网络用户不仅是信息接受者,还成为了信息发布者与使用者。作为网络空间的主体,自媒体以及网络用户应当加强法治思维建设:在发布信息时做到真实、客观,不能为博眼球、追求点击量而成为谣言的制造者和扩散器,应本着对内容负责、对信息接受者负责的态度进行信息内容的生产;在转发信息时做到不轻易转发,对信息内容的源头、可信度作出理性判断,面对虚假、“带节奏”、危害社会稳定等煽动性言论主动向网络平台进行举报。法律是道德最后的底线,在拟态环境下需要网络用户以社会公德要求自己,自我约束,坚决不出现违反法律的行为。此外,网络社交平台、网络领域的执法者应当担负起监管的职能,在维护网络作为信息交流、反映社情民意拟态环境的同时强化互联网领域的法治治理能力。一些谣言之所以得以广泛的传播不止在于网络用户本身的法治意识淡薄、认知错误,还在于谣言本身内容具体、具备细节,导致不明真相的信息接受者无法辨认该信息内容是否属于虚假信息,在情绪干扰下进行信息的传播。此时,就需要网络平台以及网警对相关信息进行有效的排查,及时辟谣阻断舆情扩大造成的不良影响。

因此,在用户层面,应当加强网络用户法治思维建设,严格依照法律对造成恶意网络舆论的责任人作出处理;在媒介层面,应当积极消除“数字鸿沟”、“信息茧房”带来的信息闭塞,强化对不法信息的监管、排查,及时对相关虚假信息进行公开透明的信息更正;在执法层面,严格依照《网络信息内容生态治理规定》加强对网络社交平台等各类APP应用平台公众账号的管理,运用大数据等技术手段对网络用户进行道德评估,强化依法治理、综合治理,坚决打击有害信息的传播行为。在私密性较弱的网络空间,只有强化法治思维、提高公民素质、以法律明确界限,才能保障越界行为的减少、信息的真实、网络空间的净化。

(四)树立正确文化消费观

“娱乐至死”、网络大众狂欢现象给网络空间带来了浮躁、空虚的信息消费观念,网络的匿名化像是一块遮羞布使得一些网络用户本着发泄、博眼球的侥幸心理,不顾道德甚至是法律的底线,散布不良信息。同时,一些自媒体、营销号为了获取流量大量撰写与明星、娱乐有关的内容,以明星隐私、猎奇内容为噱头,发布大量无意义的八卦信息,造成网络环境污浊。充满正能量、弘扬社会主旋律的信息资源被娱乐化的内容所侵占,无法起到感染、教育、引导的作用。

如果大众只是沉溺于非理性的情绪宣泄,而不重视发声内容的质量,那么这场网络大众狂欢不过是“信息茧房”笼罩之下的仪式化宣泄。因此,亟须以网络平台为技术依托,充分发挥新媒体的宣传作用;以社会主义核心价值观为价值依托,引导网络用户树立正确的文化消费观,不断提高自身的媒介素养,增强对低俗信息的抵抗能力。特别是针对青少年,通过外界道德环境氛围的感染以及自身学习内省的循环式自我更新,深刻理解和准确把握网络环境下思想政治教育信息所反映的社会发展的历史方位、客观规律和必然势,坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,(21)骆郁廷、唐丽敏:《网络空间大学生思想活动的多变性及其引导》,《思想教育研究》2019年第6期。做到面对网络中充斥的泛娱乐化信息,能够理性分析、理性表达、理性传播。

四、结 语

除去现实社会,拟态环境的网络空间已经悄然成为大众精神世界的载体。互联网除了带来信息交流、搜索的便捷与高效,同时也带来了对人的负面效应。“信息茧房”下,信息闭塞和虚假信息、不良信息的泛滥给网络用户带来风险,也给思想政治教育带来了挑战。人本就是情感动物,很容易受到情绪的影响作出行为,网络空间的商业化和娱乐化加剧了这种情况,在这种形势下,网络思想政治教育对网民的引导必不可少。通过分析网络用户“信息茧房”的形成以及对“信息茧房”负效应的探究,网络思想政治教育对网络大众的引导需以网络对象为出发点,采取通过主流媒体、意见领袖的言传身教,以培育、弘扬、践行社会主义核心价值观为指引等方式,强化对网络个体思想、心理、道德、政治的全方位引导、教育,为网络用户的信息接受与交流营造积极向上、充满正能量的精神空间。