1737—1750年金沙江航道疏浚及其影响

许天成,龙登高

[清华大学,北京 100084]

清代滇铜及其外运问题研究是中国经济史、矿业史的重要论题。关于滇铜生产的论著汗牛充栋,关于运输问题,近来也已取得比较多的成果。在严中平、张煜荣、林荃、潘向明、陈征平、中岛敏、杨煜达等人关于清代滇铜开发研究工作的既有基础上,新世纪以来史学界关于清代滇铜运输线路的重要研究进展有:邱澎生关于清前期云南铜材市场交易、运输、消费过程中官商关系与利益理念的辨析;蓝勇对于分运、递运、长运的区分及其线路考释;马琦对于滇铜产量、各省采买滇铜运输、铸造铜钱流通范围问题的细化探究。(1)参见严中平:《清代云南铜政考》,上海:中华书局,1948年;云南大学历史系:《云南矿冶史论文集》,昆明:云南省历史研究所,1965年;马汝珩、马正大:《清代边疆开发研究》,北京:中国社会科学出版社,1990年;陈征平:《清代云南铜矿开发的制度演化及“官冶铜政”的特征》,《思想战线》2003年第5期;[日]中岛敏:《清代铜政中的洋铜与淇铜》,《东洋史学论集》,东京:汲古书院,1988年;杨煜达:《清代云南铜矿开采对生态环境的影响研究》,《中国史研究》2004年第3期;邱澎生:《十八世纪云南铜材市场中的官商关系与利益观念》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》2001年3月号;蓝勇:《清代滇铜京运路线考释》,《历史研究》2006年第3期;马琦:《清代各省采买滇铜的运输问题》,《学术探索》2010年第4期;马琦:《清代滇铜产量研究:以奏销数据为中心》,《中国经济史研究》2017年第3期。但是,对于滇铜运输所用到的水路基础设施(航道)本身,相关探讨并不多见。关于金沙江滇川航道的疏浚、航道的形成,既往比较重要的研究有:第一历史档案馆刘若芳、孔未名对馆藏清代疏浚金沙江奏折史料的部分整理与公开;任均尚、万世芬对于金沙江航道疏浚过程中古代治河管理措施的归纳总结;陈艳丽对于清政府修浚金沙江事情梗概的梳理与叙述。(2)参见刘若芳、孔未名:《乾隆年间疏浚金沙江史料(上)》,《历史档案》2001年第1期;刘若芳、孔未名:《乾隆年间疏浚金沙江史料(下)》,《历史档案》2001年第2期;任均尚、万世芬:《张允随对乾隆年间金沙江航道整治工程的管理》,《曲靖师范学院学报》2003年第2期;陈艳丽:《清政府修浚金沙江通川河道始末》,《曲靖师范学院学报》2018年第2期。这些整理和研究工作,基本上是基础性、概括性的。

在此基础之上,本文聚焦乾隆二年(1737)至十五年(1750)间,(3)如无特别注明,本文中所叙述的时间,均为农历时间,因换算问题,可能有同一年号某年头尾两个日期分布在不同公历年份的情况发生。清廷和滇、川两省会同办理疏浚金沙江航道事件诸多细节,进行深入的史实重建和分析。其目的,是以此解释滇、川两省各自官僚集团为维护自身利益而对工程表现出不同态度和采取不同举动的经济根由;表明滇铜输出和省外米、盐输入量都得以提高,运输时效性和单位运价均借助航道疏浚而得到相应改善的实际效益;揭示疏浚工程提高中央在边疆地区军事、政治、经济活动效率并促进边疆多民族地区与内地一体化等方面的深远影响。

一、铸钱“专取滇铜”造成的 水运基建需求

清承明末之余绪,采取银铜复本位。铜钱供应对于国家经济的恢复与发展有着基础性的作用。康熙十八年(1679),终因经济活动活跃而铜钱供应不足,出现了进入清代以后的第一次“铜荒”。这次铜荒是以清廷对内开放“矿禁”,对外加强进口日本铜而暂时缓解的。康熙五十四年(1715),日本德川幕府颁布《正德新令》。其中含有限制铜出口的条文。同一时期,滇铜生产也在萎缩。全国“铜荒”因而再次严重起来。清代滇铜产量的迅速恢复和持续增长,起于雍正四年(1726)东川府行政建制由四川改归云南和雍正五年末(1728)东川土司府残留势力改撤。自此以后,清政府“官治铜政”的力量能够从昆明就近且有效地穿透到各铜厂所在的滇东北。与国内铜生产发展的趋势相区别,海外输入洋铜的情况,在雍正六年(1728)发生了显著的转折。“其江南雍正六年铜,既无可藉洋铜,嗣后海口所收洋铜,均抵节年旧欠……”乾隆元年(1736),额定运往京师的“京铜”总数为400万斤,滇铜和进口东洋铜各半。江浙巡抚于次年上奏朝廷,要求把由他买办的乾隆三年(1738)进口东洋铜定额转为由他派人去云南采买。乾隆三年(1738),清廷谕令,自乾隆四年(1739)起,前述“京铜”都归云南办理。对日本铜的采购,则即行停止,专取滇铜。(4)《钦定大清会典事例》卷255,《户部·六四·钱法》。

因此,“滇铜独霸全国铜材市场的局面,是在1720年代到1740年代之间形成的。”(5)严中平:《清代云南铜政考》,上海:中华书局,1948年,第12-13页。其所产之铜,除部分用于本省各铸钱局就地铸钱外,绝大部分作为专供京师铸钱所用的“京铜”和供各省铸钱局买入并在各省分别铸钱的“采买铜”。这两项铜斤,均需外运。其最主要流向,是在云南东川府、寻甸县两地集中后,经四川省永宁至泸州,再经长江船运至江苏仪征。“采买铜”在沿江各省散发转运,“京铜”则由江苏仪征转大运河漕运,北上至京师。乾隆元年(1736),停止滇铜就地铸钱并押解铜钱进京的做法,改为直接运输原铜出滇。(6)本年剩余未铸钱文额度,仍继续铸造至乾隆五年三月二十九日(1740年4月25日)额满为止。乾隆四年(1739),使用云南东川铜的本省广西府(治所在今云南泸西县)铸钱局因“滇粤运河”事败而被关闭。同年,户部又令江西、安徽、浙江、福建四省将原本由各省委派人员自办的“采买铜”两百万斤也归云南办理。滇铜出省量由此大增,运输压力也骤然加大。滇铜外运是否足额、及时,成为关乎整个清中期国家货币供应稳定性的关键问题。乾隆二年(1737)四月,云南总督尹继善和清高宗在往来奏折、谕旨中曾讨论过“通川水利,及时兴修……如难奏效,亦不必强作”。(7)〔清〕尹继善:《奏为详陈酌筹开修通川河道水利情形事》,中国第一历史档案馆藏,档号30-0341-002。但到了乾隆五年(1740),此事就因上述铜运情况演变,从不强求兴办而变为不得不办。

二、请修金沙江通川河道

(一)滇、川两省地方官员的态度差异

雍正四年(1726)十一月十五日,时任云南巡抚并云贵总督等职的襄勤伯鄂尔泰向雍正上奏称:“云贵……水路不通,陆路甚险,往来贸易者非肩挑即马载,费本既多,获息甚微,以致裹足不前,诸物艰贵。”(8)〔清〕鄂尔泰:《管云贵总督事鄂尔泰奏谢御赐人参等物并陈愚恛恭缴朱批十件折》(雍正六年十一月十五日),张书才编:《雍正朝汉文朱批奏折汇编(第8册)》,南京:江苏古籍出版社,1989年,第445页。雍正六年(1728)三月二十八日,鄂尔泰请朝廷中枢支持他在云南修凿金沙江航道,新开滇粤河道,以完成“两省之要务,如浚水利、凿通河道……”(9)〔清〕鄂尔泰:《云南总督鄂尔泰奏陈调剂捐例事宜折》(雍正六年三月二十八日),张书才编:《雍正朝汉文朱批奏折汇编(第12册)》,南京:江苏古籍出版社,1989年,第85页。等事。自上任以来一直积极要求疏浚金沙江的官员均系滇省一派,计有大学士鄂尔泰、云南总督庆复、原任云南巡抚后转而署理云南总督的张允随等。首要原因在于,云南每年各铜厂“京铜”、“带解铜”、本省铸钱局用铜、其他各省“采买铜”、额外征收的加耗等项合计,约1200万斤。(10)佚名著,魏明孔、魏正孔点校:《〈铜政便览〉点校本》,长沙:湖南科学技术出版社,2013年,第823页;吴其濬著,马晓粉校注:《〈滇南矿厂图略〉校注》,成都:西南交通大学出版社,2017年,第286页。这已经远超云南陆路出省交通负荷,并且陆运成本高昂,牛马难觅。乾隆初年,云南蓄养的全部牛马合计“不过六七万”,并且“分隶八十七郡邑”。为运铜可雇用到的牛马只有二万至三万头,“尚须马、牛七八万,而滇固已穷矣”。(11)吴其濬著,马晓粉校注:《〈滇南矿厂图略〉校注》,第286页。每年运输滇铜出省,还需要动用大量人工。他们在途运输,需要解决吃饭问题。而云南东北部的昭通、东川等地“俱系岩疆,产米稀少”,“人众食繁,陆路无从接济,欲筹水利,非开金江,别无善策”。(12)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,昆明:云南大学出版社,2001年,第570页。其次,金沙江具有重要地缘政治的战略意义。历来西南少数民族地方政权如占据金沙江天险,退可自立为王,进可攻打黎平、雅安等地。黎平、雅安如失守,则四川门户洞开。再次,水路开通后,可以平抑云南米、盐价格,尤其是在灾荒年份使灾区“得沾接济之益”。最后,云南尚属荒僻,林木资源很多。 “若使此山(哀牢山)之木,得通长江,其为大捆大放”,有厚利可图。居住于川、滇两省接壤山区的各少数民族,也可以借水运便利将物产运出,开展商业活动。“金银丹漆僰僮笮马之属,络绎于雅(安)、黎(平)、嘉(阳)、眉(山)之间,非但滇利,而蜀亦利,此其为转输之大利。”(13)〔清〕师范:《开金沙江议(下)》,《清经世文编》第118卷,北京:中华书局,1992年,第2885页。

在赞同疏浚金沙江的地方大吏中,张允随尤其坚决。张是由鄂尔泰极力举荐留在云南办理铜政的。在张允随治理之下,云南铜矿开采和冶炼规模日益扩大,以至于清政府能够在铸钱时只依赖国内的铜资源而停止办理采买洋铜。云南铜产量增加而运力不足的矛盾,与他整顿各铜厂的功绩有直接关系,他自然要负责解决云南铜矿的外运问题。相比之下,川陕总督尹继善、先任四川提督后又署陕甘总督的黄廷桂、四川省永宁道道员刘文诰等四川地方大吏均反对疏浚金沙江。尹继善、黄廷桂等反对疏浚金沙江的原因,基本上可以归结为两个方面。第一,他们认为金沙江南岸接连蛮夷、土司地方,疏浚工程将使许多汉人进入土司辖境,汉夷冲突在所难免,将来所运之铜也可能被蛮夷劫掠。第二,他们认为疏浚金沙江的工程量太大,地形过于险峻,即使开凿也很难通航。(14)王瑰、陈艳丽、马晓粉:《〈清实录〉中铜业铜政资料汇编》,成都:西南交通大学出版社,2016年,第41页。其中,尹继善反对疏浚金沙江更深一层的理由,在于他在“滇粤河道”一事上曾有过夸大功绩欺瞒朝廷的不良记录。至于刘文诰反对疏浚金沙江航道,除了有同尹、黄二人相似的意见之外,更有具体的利益考量:一旦完成疏浚金沙江,航道开通(或即使部分开通),滇铜运往四川泸州的运输线就基本上撇开了他任职的四川永宁道。这对于永宁地方和他本人而言,都是巨大的经济利益损失。故而他不惜与张允随发生冲突乃至丢官,也要极力反对疏浚金沙江。(15)刘文诰因反对金沙江疏浚工程而得罪张允随并被调离永宁事,参见嘉庆重修 《枣强县志》卷14《列传》,嘉庆八年(1803)刻本。

滇铜出省的运输压力仍然存在,其中包括京师宝源、宝泉两铸币局对“京铜”的庞大需求。乾隆在平抑米价以赈济灾荒、运铜造币等事上,更倾向于赞同滇系官员意见。但从乾隆二年(1737)到五年(1740),乾隆在与尹继善关于疏浚金沙江的往还奏、谕中,均被尹以工程难度大、父新丧丁忧、母病重需要其床前尽孝等理由一再拖延或搪塞。在以孝治天下的最高政治伦理之下,乾隆也无可奈何,只得转而去同庆复、张允随等主修派大臣通过谕奏往还来探讨疏浚事宜。庆复于乾隆五年(1740)九月初七日上奏乾隆,要求把即将升迁至江西建昌府的原任昭通镇游击将军韩杰留下听用,以便委派他负责金沙江疏浚工程事宜。韩杰曾于乾隆四年(1739)奉庆复的差遣,勘察过金沙江河道情况,认为开凿航道属于“人力可施”。乾隆见折后朱批“著照所请行,该部知道”。(16)〔清〕庆复:《为请留推升游击韩杰以资工程差委事奏折》(乾隆五年九月初七),转引自刘若芳、孔未名:《乾隆年间疏浚金沙江史料(上)》,《历史档案》2001年第1期。庆复、张允随立即开始安排工程准备事项,并遴选相关人员,做人事安排。乾隆七年(1742)五月二十四日,谕令镶白旗满洲都统新柱、川陕总督尹继善、云南巡抚张允随三人一定要到江边实地勘察,并且尹、张不得各自固执己见,要与新柱面对面讨论出一个定论再回奏。(17)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第626-630页。

金沙江疏浚工程实际上从乾隆五年(1740)冬季已开始试行。但乾隆七年(1742)六月初四日,尹继善仍然上奏称要等到该年农历十月枯水期才能前往江边实地勘察。他还称自己是奉了乾隆的旨意才在安西、哈密(均在今新疆维吾尔自治区境内)开展军事防务工作的,金沙江航道不是非修不可的急迫工程,应该以边防为重。在奏折的最后,尹继善又说起自己母亲病情日益严重,请求乾隆暂缓时日,以便他在家侍奉母亲。尹的这封奏折的意思,实际上还是既不赞同修凿河道,又不想因此而回云南。乾隆七年(1742)六月十四日,乾隆给尹朱批回复,说新柱早已经动身,而即使你看到这个朱批就即刻动身,也要等八月或九月才能抵达金沙江边的施工场地,那时洪峰也已经过去了。乾隆不仅要尹自己看着办,还表示尹、张、新三人应当和衷公议,而他作为皇帝并不能有什么具体指示。(18)〔清〕尹继善:《为请暂缓查勘金沙江河道事奏折》(乾隆七年六月初四),转引自刘若芳、孔未名:《乾隆年间疏浚金沙江史料(上)》,《历史档案》2001年第1期。从这份材料中,能够明显感到乾隆对于尹继善的不满。

《尹文端公诗集》收录了《由箐口次雷波和许孝张韵》《九月望日渡江入滇南境》《金沙江纪行》和《昭通感怀》等四首与金沙江沿线风土民情相关的诗作。而在《九月望日渡江入滇南境》一篇的标题中,就有明确的入滇时间。农历九月是小月,所以九月的“望日”即九月十五日。《金沙江纪行》一篇首句又点出“宦游二十年”。尹继善中进士事在雍正元年(1723),后推二十年,即乾隆七年(1742)。由此,这几首诗作的创作时间得以确认,即在乾隆七年(1742)九月十五日前后。此刻尹继善已经在四川叙州。尹继善的这些诗作,通过渲染地理条件险恶、金沙江水势迅猛、当地人的惨淡生活以及蛮夷带来的安全威胁等,来强调客观困难。他还认为只有“行无事”才是智者,且只有他参悟了这个道理,摆出一副受人(暗指刘文诰)建议而为民请命,不要兴修工程而要珍惜民力的姿态。(19)〔清〕尹继善:《尹文端公诗集》,续修四库全书编委会编《续修四库全书·集部第1426册》,上海:上海古籍出版社,第14-15页。这四首诗对金沙江工程表现出的情绪是负面的。但最终,三人会同勘察后的结论仍以张允随的意见为主基调,认为“实可开修”。(20)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第638页。庆复早在数年前就已经上奏说金沙江疏浚的施工由云南负责,而约束、弹压沿江夷寨则是四川职官分内的事。在张允随为疏浚金沙江遴选并奏请批准的总理、承修、参与修建人员名单(见表1)中,确实没有见到在四川任职的官员,而都是当时在云南任职的官员。这些证据都表明,虽然金沙江疏浚工程最终得以实施,四川方面的消极甚至抵抗态度仍一直没有停止。

(二)水文、地质勘察

庆复是实际开始金沙江勘探工作的首任云南地方官员。乾隆四年(1739)冬,他遴选并委派昭通镇游击将军韩杰第一次实地勘察金沙江通川河道。韩杰初步勘测的结果是,金沙江疏浚工程应修河道1300余里、险滩72处。乾隆五年(1740)十一月初十,庆复在给乾隆的新奏折中,又称应予修整的有“大小八十五滩”。(21)〔清〕庆复:《为陈开修金沙江通川河道工程八事奏折》(乾隆五年十一月初十),转引自刘若芳、孔未名:《乾隆年间疏浚金沙江史料(上)》,《历史档案》2001年第1期。

乾隆六年(1741)八月初六,张允随奉旨接续办理金沙江疏浚工程,他把疏浚工程分为上游和下游两个工段。其中,上游工段自小江口至金沙厂共计673里,下游工段自金沙厂起至新开滩共计646里,共计1319里。张在该日发出的一份奏折中,明确了“各按工程难易,分段分滩,次第修凿”的施工原则。(22)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第608页。约200年后,1938年到1939年,荷兰工程师蒲德利(F.J.M.Bourclrez)偕同中国专家张烔、胡运洲等人进行水利勘察,希望按照现代航道标准再通金沙江。此举意在开发云南矿产资源以利抗战。他们综合现代水利工程施工技术和考察所得基础条件,给出的建议仍然是分段疏浚,分段通航。(23)张振利:《蒲德利与金沙江查勘试航》,《云南档案》2012年第9期。然而当他们舟行至巧家县老君滩时,船只遇险沉没。(24)云南省政府:《令为据呈报国联水利专家蒲得利在金沙江老君滩覆舟遇难及获尸体各情形一案仰即知照》,《云南省政府公报》1939年第11卷第58期。故此次疏浚金沙江的尝试,只形成了相应的勘察试航报告,国民政府经济部并没有据此展开切实的疏浚工程活动。1940年至1942年,经济部金沙江工程处、交通部、行政院水利委员会金沙江工程处各有一些独立的行政设置、(25)翁文灏:《经济部金沙江工程处组织规程》,《经济部公报》1940年第3卷第17-18期;行政院水利委员会:《行政院水利委员会金沙江工程处组织规程》,《行政院水利委员会季刊》1942年第1期。联合科学考察的活动,(26)璧莹:《金沙江》,《旅行杂志》1941年第1期。也在相关地方设有一些水文站等搜集水文数据的设施。但切实有效的航道疏浚工程活动还是未有发展。(27)薛笃弼:《金沙江水道整理工程视察报告》,《行政院水利委员会季刊》,1942年第2-3期合刊。国民政府组织的这些后续活动,也还是停留在出具报告的阶段;金沙江航道真正得到符合现代标准的实质性整修,是20世纪60年代之后的事。从这个意义上说,清乾隆时期进行的这次基本成功的金沙江疏浚,不仅具有工程实践方面的首创意义,还具备疏浚史上的唯一性。

乾隆六年(1741)十月十六日至七年(1742)正月十五日,张允随委派曲靖知府董廷扬、昭通知府来谦鸣勘察了自四川叙州府新开滩至云南昭通府大雾基滩的金沙江下游河道。这大约占全部下游应修工程长度的一半。乾隆七年(1742)二月十七日,张允随在核查了金沙江上游江图之后,决定变更原始施工方案,将碎琼滩到石圣滩之间原有山路修凿平整,设马站2处。运铜船只在碎琼滩卸货改陆运,至石圣滩重新将铜装载上船。这样可以撇开蜈蚣岭至双佛滩一共15处最难以施工的滩涂,节约工费和强行通航可能带来的拉纤、盘载费用。到乾隆七年(1742)五月二十四日,金沙江下游工程勘察完毕,由张允随“恭折奏报”(28)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第623-629页。。但为解决张、尹矛盾,经已调任天津镇总兵的黄廷桂建议,乾隆此前于该年(1742)五月十五日曾朱批要张、尹并新柱等三人见面共商。乾隆七年(1742)七月十五日,张允随动身前往四川叙州府。二十九日,乾隆在张允随的这道报告动身奏折上写了批语,称张可以把奏折上“必有一定之论,断无两可之谋”的朱批出示给众人一同观看。(29)〔清〕庆桂、董诰:《高宗纯皇帝实录》卷171《乾隆七年七月丙戌》,北京:中华书局,1985年,第11册第185页。新柱、尹继善、张允随分别于该年八月十五、十九、二十一日抵达叙州。(30)〔清〕尹继善、新柱、张允随:《为遵旨会勘酌议具奏事》(乾隆七年十月初一),转引自刘若芳、孔未名:《乾隆年间疏浚金沙江史料(上)》,《历史档案》2001年第1期。在该年十月初一(三人联名上奏)和十月初二(由张允随一人单独上奏(31)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第638-640页。)的两道奏折中,三人已经完成水文勘察,并议定了金沙江疏浚工程的具体方案。这个方案,基本上是按照张允随的意见起草的。

在乾隆七年(1742)十月初一的三人联名奏折中,记载有“至金江图说……尚未完竣”(32)〔清〕尹继善、新柱、张允随:《为遵旨会勘酌议具奏事》(乾隆七年十月初一),转引自刘若芳、孔未名:《乾隆年间疏浚金沙江史料(上)》,《历史档案》2001年第1期。的内容。而在乾隆对张允随于该年十一月十七日所上另一奏折的朱批中,可见“图并发”(33)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第643页。3字。这就证明,最终定案的工程图,完成于该年十月初一至十一月十七日之间。该图名为《金沙江上下两游图》,现藏于中国第一历史档案馆特藏库。该勘察图共绘制了金沙江上下游134处滩涂。其中,上游52滩,下游82滩。

统计乾隆五年至十三年各种奏报,庆复、张允随报称的上游应修滩涂数为35处。内含实际未修1处。乾隆八年三月(1743年4月)之前修完主体工程19处。乾隆十年(1745)十月二十一日至十三年(1748)四月,作为后续收尾工程,又补充修完15处。(34)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第655,731-732页。下游应修滩涂数则为64处。乾隆七年(1742)春试修1处,乾隆八年(1743)十一月至次年(1744)四月修完61处。(35)王瑰、陈艳丽、马晓粉:《〈清实录〉中铜业铜政资料汇编》,第57页。乾隆九年(1744)三月初五,张允随奏请开修下游剩余工程。(36)〔清〕张允随:《为奏报开修金沙江下游工程情形事》(乾隆九年三月初五),转引自刘若芳、孔未名:《乾隆年间疏浚金沙江史料(下)》,《历史档案》2001年第2期。至该年十一月十六日,疏浚完工;乾隆十年(1745)五月二十七日,增修星罗渡段工程完工。(37)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第665-666,670页。至此,金沙江疏浚工程全部完工。

(三)工程管理层的人事组织和构成

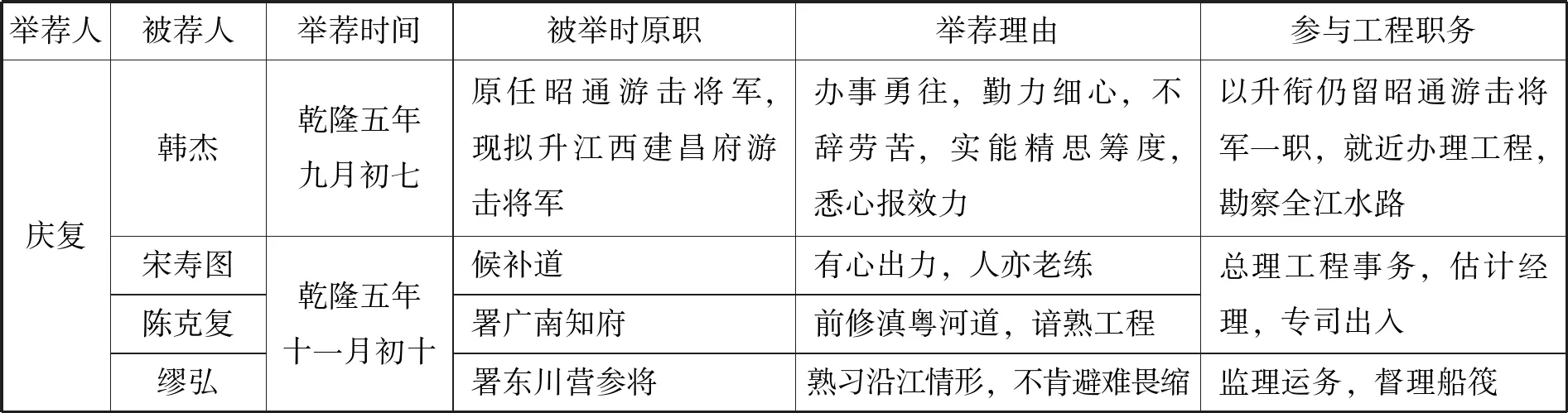

在人迹罕至的金沙江河谷地带从外部输入大量施工器材、人员和后勤保障物资,去开展一项耗时长久的疏浚工程,对于工程管理者的协调能力、人事组织能力,提出了很高的要求。在争取到乾隆对于疏浚工程的支持,并排除尹继善等人的干扰之后,张允随在庆复留下的人力资源的基础上,遴选和补充了数批精于钱粮核算、熟悉金沙江上下游具体情况、年富力强能够适应野外艰苦工作条件的各级官员、吏员、协办杂佐人员(见表1)。

表1 经庆复、张允随等人举荐参与金沙江疏浚工程管理人员表(1740—1745) (38)王国祚于乾隆七年八月二十一日(1742年9月19日)进京参加引见,获得补授实职,但在回任职地时路遇家中讣告而丁忧,按例应守孝,此时守孝时间未满,此次联名举荐为夺情起复;丁纪龙为原云南楚雄知府丁栋成之子,乾隆六年正月因母亲去世来滇依坟守孝;杂职人员中,吾嘉骏报满退任,陈朱显丁忧;乾隆九年底金沙江疏浚工程主体完工以后,张允随于乾隆十年五月二十七日(1745年6月26日)上奏为星罗渡段增修有功人员报功;其后,大关同知高为阜、开化府同知姜之松、东川府经历李谦等人,又因在乾隆十年末(1745年底)至乾隆十三年(1748)期间参与收尾、续修工程得到升赏。但因他们参与工程时间短或人均负责的工程量很小,且金沙江疏浚工程主体已于乾隆九年十一月十六日(1744年12月19日)由张允随奏称完工,故均略去不录;在多份奏折中被多次举荐或报功的,以首见奏折日期作为被举荐、报功时间,并按其在此奏折中被指令负责的事项进行统计。

续表

续表

从上表中可以见到,在史籍中留下姓名参与疏浚工程的人员,均系中层以上管理人员。具体从事疏浚工程的工匠、船夫、运丁等,皆不复得见。而这些管理者整体又展现出一些鲜明的特点。首先,从为官品级、任职地点和实际职务来看,他们中的大多数,处于权力体系阶层的中偏下位置。其次,由于云南偏僻的地理位置、贫穷落后的社会经济状况和恶劣的自然条件,有正经职务的中下层官僚也往往不愿意参与工程。所以,地位微末的最基层地方官员乃至吏目占了工程管理层的多数。同时,中低阶层官、吏群体内部,又出现了数量显著的罪员、长期无实职者、“自带干粮”的投充效力人员。他们是官僚体系中的边缘人群。

但是,从工程进展情况看,这样的人事任命安排反而起到了较好的效果。“以上各员……悉能殚心竭力,不避艰险,不辞劳瘁,督率夫匠上紧疏凿,约束兵役,并无私入夷寨滋事,发给工价银米,亦无短少扣克,日则奔走崎岖,夜则栖宿水次,较之各项河工,艰苦更甚。”(39)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第656页。这是因为,这些微末官吏,在云南这样荒僻的地方,往往得不到升迁的机会,被迫长久在同一个职位上苦捱多年,对于本乡本土的具体情形分外熟悉。既能便利施工,又有助于消弭民族隔阂和冲突。他们的生活水平也并不比从四川、贵州等山地、坝子处雇来的工匠高多少。这些微末官吏进行体力劳动和适应艰苦待遇的情况,要比中央大员好很多。在同样艰苦的工作环境和待遇水平下,由于社会经济地位相似性的催化,直接在一线领导和监督施工的这些微官末吏与工匠们产生了同理心。克扣工匠报酬和粮食的情况也因为这种同理心而变得很少。

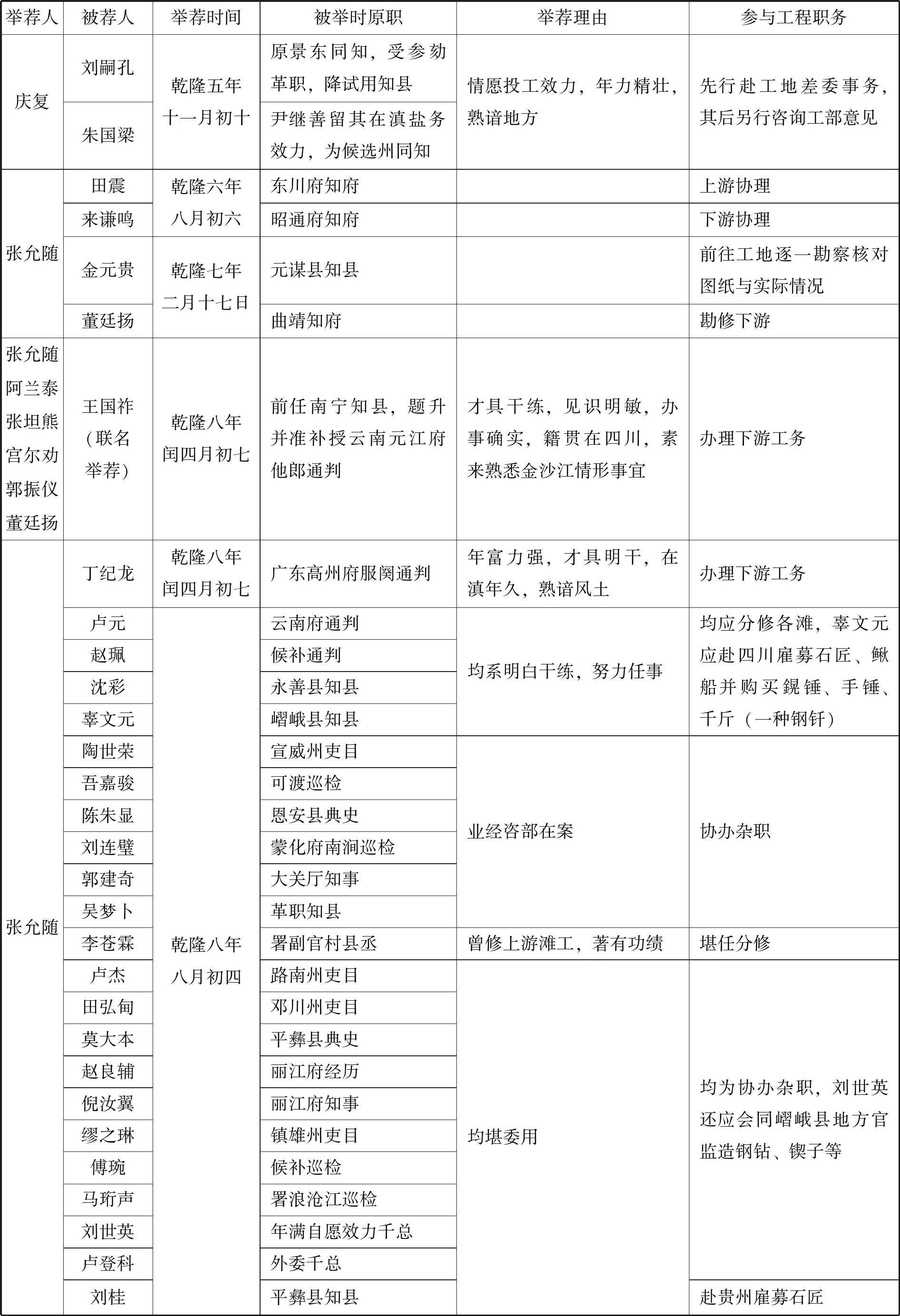

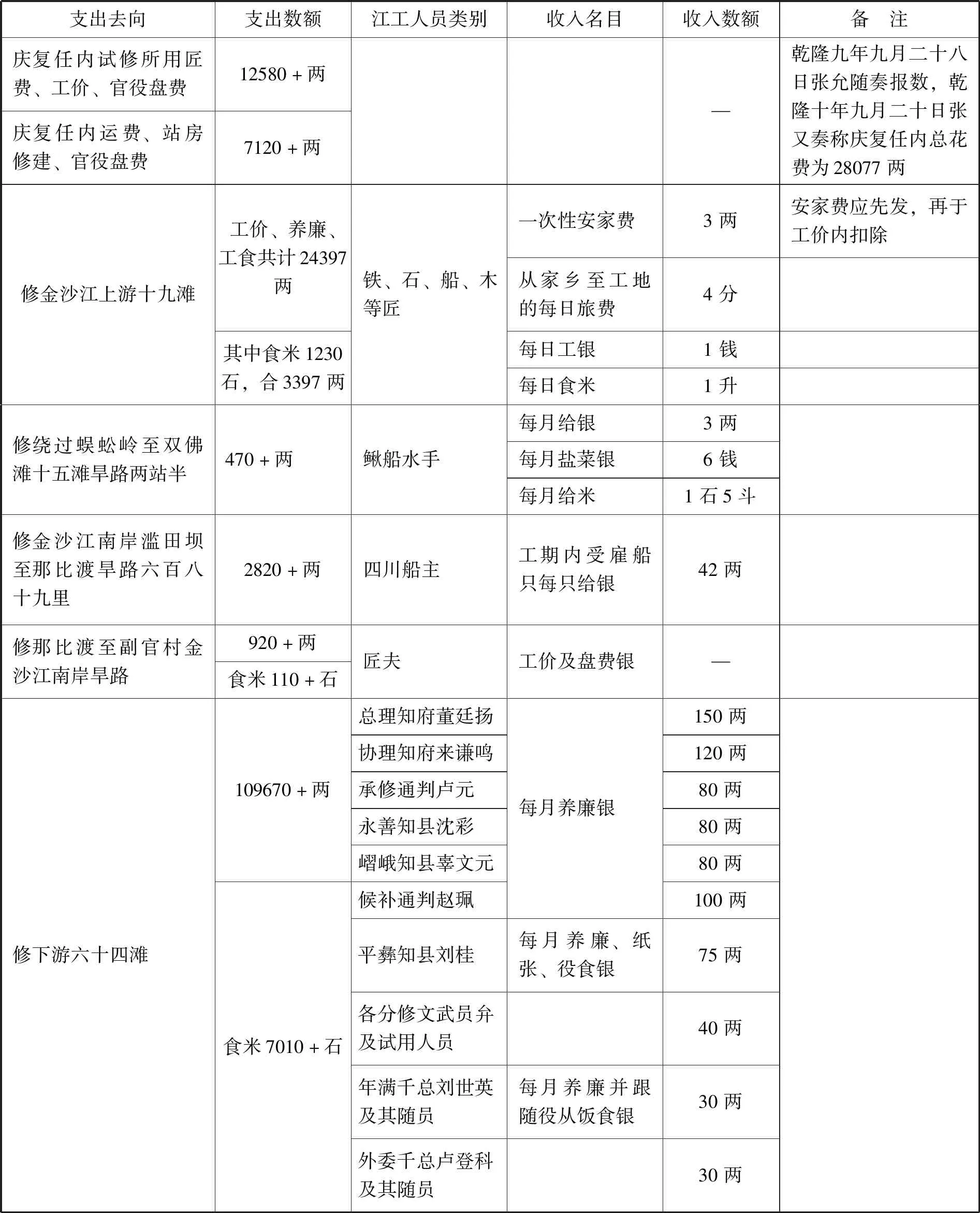

(四)河工经费筹措来源和支出去向

康雍乾时期清廷对于河工事务总体的态度,是专注于修浚大运河以维持漕运、对多灾多难的黄河进行以堵塞决口和增修堤坝为主的抢险加固。对于地方性的其他河道治理,当时的清廷往往是在地方督抚请旨后,许可其自筹资金办理,至多予以一定程度的中央资助,然后在户部、工部等处奏销。金沙江疏浚工程的经费收支,也呈现出这种多元复合的特征。自庆复开始试修金沙江疏浚工程以来,至乾隆十五年(1750)朝廷复核工程并查办不实之处为止,疏浚工程总共花费白银170840两。但朝廷认可的报销并支给额度,则为193400余两。计其来源,基本上可归为三部分,即:朝廷拨款;中央允许云南地方官府在节省运脚价银内动支、奏销;云南地方官府动用本省在办理铜政过程中所产生的部分“铜息”。(40)关于“铜息”定义,详见佚名著,魏明孔、魏正孔点校:《铜政》,长沙:湖南科学技术出版社,2013年,第823-824页。

庆复原计划在试修工程时,先于云南“铜息银”内支出各种款项并造册记账,等待朝廷帑银拨款到账后,如数向“铜息银”项下还清挪借款项并销账。但在张允随接办庆复离任后留下的工程时,这个详细账目并没有造出,而只有一个总的数目。张允随除将庆复遗留账目整理造册清楚以外,又于乾隆七年(1742)二月十七日奏称,仅使用云南的“铜息”即可满足工程开支所需,其主要的去向是从四川、贵州等外地向云南本地购入米、盐、船只和各种施工所用铁器工具并雇用工匠,发放表1中所列工程管理人员及其亲随的工食银和养廉银等。在这份奏折里,张允随明确表示,不需要朝廷动用国库或皇帝动用自己的私库钱财。在乾隆九年(1744)九月二十八日张允随的奏折中,可以看出张允随已经将所有已竣工、未竣工工程的总支出估算固定下来,而且这些支出确实没有使用国库或皇帝私库钱财,均在云南“铜息银”中报销。(41)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第623、661页。

据李中清估计,乾隆时期云南每年可获“铜息”约二十万两。(42)李中清:《中国西南边疆的社会经济1250—1850》,北京:人民出版社,2012年,第227页。因此,张允随的奏报应当是可行且可信的。至于因水运开通而节省下来的陆运“京铜”运脚价银,乃抽出部分款项用于工程岁修维护支出,与工程本身兴修支出无涉。只是,在计算何时可以收回工程成本时,也允许使用节省的“京铜”运脚价银对工程账目进行对冲抵扣。而这个账目中发生的实际支出,早已在“铜息银”项目下发生过了。这实际是在用节省的运脚价银算作“赚回”已经支出的“铜息银”。用现代会计学话语来说,就是用节省的运脚价银逐步摊销土木工程的建造成本至将来完全归零,再把摊销完成后继续产生的运费节省,作为该工程产生的(概念上的)正现金流。因此,考察张允随在乾隆五年(1740)至乾隆十五年(1750)间奏折所载内容,并与乾隆朝《高宗纯皇帝实录》比对,基本可以理清金沙江疏浚工程支出的大致去向、不同类别人员的薪资水平(见表2)。

表2 以银两计算的金沙江疏浚工程总体支出和各类人员收入情况(1740—1750)

续表

2.各处记载数字前后不相一致者,均照原文首次出现数录入,加变动后新数于备注列,未经改动,故数字只能粗合。

(五)工程技术传承与创新

金沙江疏浚工程的基本施工方法是在每年东南亚季风气候的旱季(即每年公历11月至次年5月期间),趁江水因干旱而较少,水位较低且水势平缓时便于施工。至于所修工程,既有在江岸临水山脚处开辟用于拉纤的纤道,也有直接在露出的礁石和石质河底上进行疏凿作业的,还有废弃天然河槽不用,人力开挖水量稳定、水流平缓新河道的。即所谓“或从水中筑坝,凿去拦水巨石,或从山根岭角开成石槽子河,或从绝壁悬崖凿出钩梯磴级”等。“凡最险之滩,中洪汹涌,不能行舟者,于历来架厢拉杆之处,筑坝逼水,将滩石烧煅椎凿,开出船路,以避中流之险;其次险各滩,亦先筑坝逼水,将水面、水底碍船巨石凿去,令下水之船可以沿滩放下,又于两岸绝壁之上搭立鹰架,凿出高低纤路一万数百丈,并凿去碍纤石块,使舟楫上下牵挽有资。”这里借鉴的是江浙人工运河曾经使用过的“河道盘坝”技术。其中在乱石缝隙中插入的木质“鹰架”,是供工匠利用藤条缠在腰上,将自己垂挂下去,悬空铲凿山崖。这种办法,在现代河南林县人为修建红旗渠而清除山崖松动石块和打炮眼时,一样使用过。小溜筒滩由疏浚工程总理宋寿图亲自督修,工程人员“于南岸百丈石洲中凿开石石槽一道,长五十三丈,宽一丈二三尺不等,避过险浪,开通之日,舟楫可上下通行”。这是在江心洲上开凿新河道。滥田坝滩为上游最险,内有多级大瀑布,滩长五里,由陈克复督修。陈克复首创“圆坝法”。筑坝拦水,然后“将水中大石连根凿去,上水舡从北岸拉上,又南岸巨石数十丈,亦用圆坝之法打去,开成子河一道,上下舡只现可通行。”(43)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第627、629、661-662页。这是在金沙江南岸山脚处新开河道。统计这些开凿工作所使用的工具,则有钢钻、锲子、鎤锤、手锤、千斤等。对于坚硬难凿的地段,“先令伕匠砍伐木植堆积,用火烧煅,再用锤凿劈打”(44)〔清〕张允随:《为恭报开修金沙下游滩工情形,仰祈睿鉴事》(乾隆九年六月十六日),转引自刘若芳、孔未名:《乾隆年间疏浚金沙江史料(下)》,《历史档案》2001年第2期。。这种利用热胀冷缩原理使石块加速剥裂的做法,在春秋时吴国修邗沟、战国时秦修都江堰宝瓶口的过程中,均已得到应用。总而言之,金沙江疏浚中使用的工程技术,既有继承历代河工经验的部分,又有因地制宜进行创新的部分,形成了一整套行之有效的、系统的疏浚工程技术方法。

三、以便利滇铜输出为中心的综合效益

由于金沙江疏浚工程是在清廷“官治铜政”需求因素的推动下,得以进行的,其主要的效益还是便利滇铜出省、节约运费。此外,尚有便利商品流通、促进夷汉交流乃至促使夷人汉化并稳定西南边疆等多种效益。又因为它是分段开工、分段通航的,其发挥效益也是渐进式的,而不是等到全线完工才最终一并发挥效益。但是,“官治铜政”并不代表运铜全系官船,私商在其中扮演了重要角色,除“铜政”之外综合效益的取得,也主要是通过他们在航道沿线进行的商业活动,才得以实现。

乾隆八年三月(1743年4月),金沙江上游疏浚工程完工以后,四川私人商贩就通过水路向滇东北铜矿区各厂贩运米、盐。在向来因土地瘠薄而主要食用荞麦等杂粮的苗、彝之区,大米本是一种奢侈性的高价细粮,其主要消费者还是内地迁来滇东北各铜厂开矿的汉人。金沙江水路开通后,大米供求关系为之一变。至乾隆十年(1745年),每石大米价格仅为以往常年价格的42%至66%。(45)依据《云南史料丛刊(第8卷)》相关记载计算得出,原始数据参见《云南史料丛刊(第8卷)》第670-677页。首先,这无疑有利于铜矿开采和冶炼事业。同时,在粮食价格下降并且能够获得内地贩运去的其他商品之后,滇东北各少数民族聚居区发生“夷情”的频率迅速降低。原来被云南地方官员认为是无知蛮倮的各少数民族,开始快速地“熟化”。终雍正一朝直至乾隆初期,清政府一直在贵州“生苗”地区进行开辟“新疆六厅”并逐步推行屯田、剿匪等事。云南各地方官僚向清廷的奏报中,也有将滇东北清除土司残余势力后“新辟夷疆”简称为“新疆”的。两者之间既有联系,又有一定程度的差别。在张允随、昭通乌蒙镇(后改昭通镇)总兵刘启元等的奏章中,昭通、东川、元江、普洱等地皆为“新辟之夷疆”。(46)〔清〕庆桂、董诰:《高宗纯皇帝实录》卷54《乾隆二年十月丁酉》,北京:中华书局,1985年,第9册第907页。在他们的治夷之策中,曾多次出现了向本地“蛮夷”宣扬“华风”教化和使云贵各地逐渐内地化的内容。到乾隆十二年(1747),张允随已经认为,剿、抚并用之下,“苗、倮种类虽殊,皆具人心;如果抚驭得宜,自不至激成事变”(47)〔清〕赵尔巽:《清史稿》卷370《张允随传》,北京:中华书局,1997年,第10555页。。可见金沙江航道条件的改善,对安定西南边陲,发挥了重要作用。

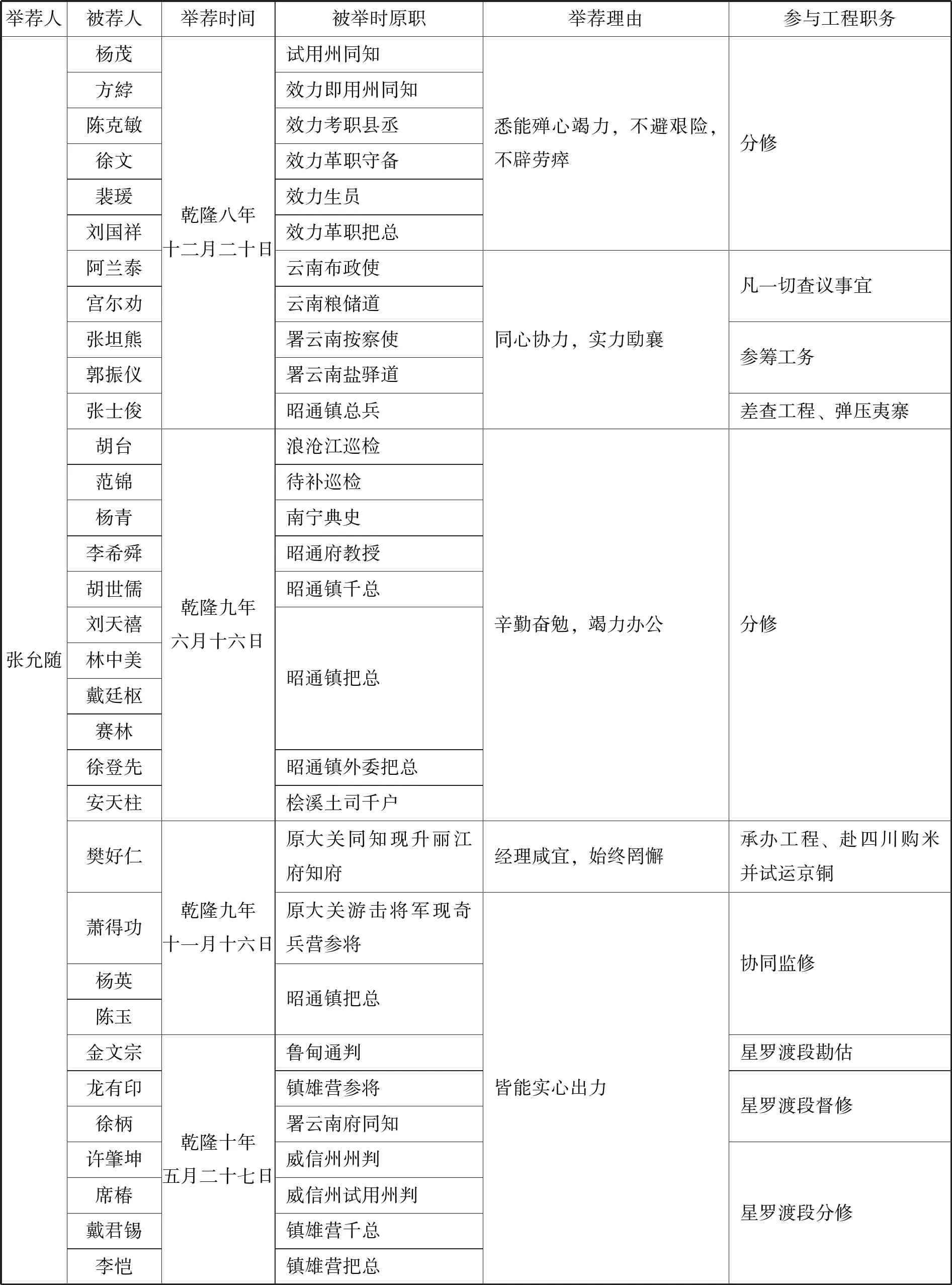

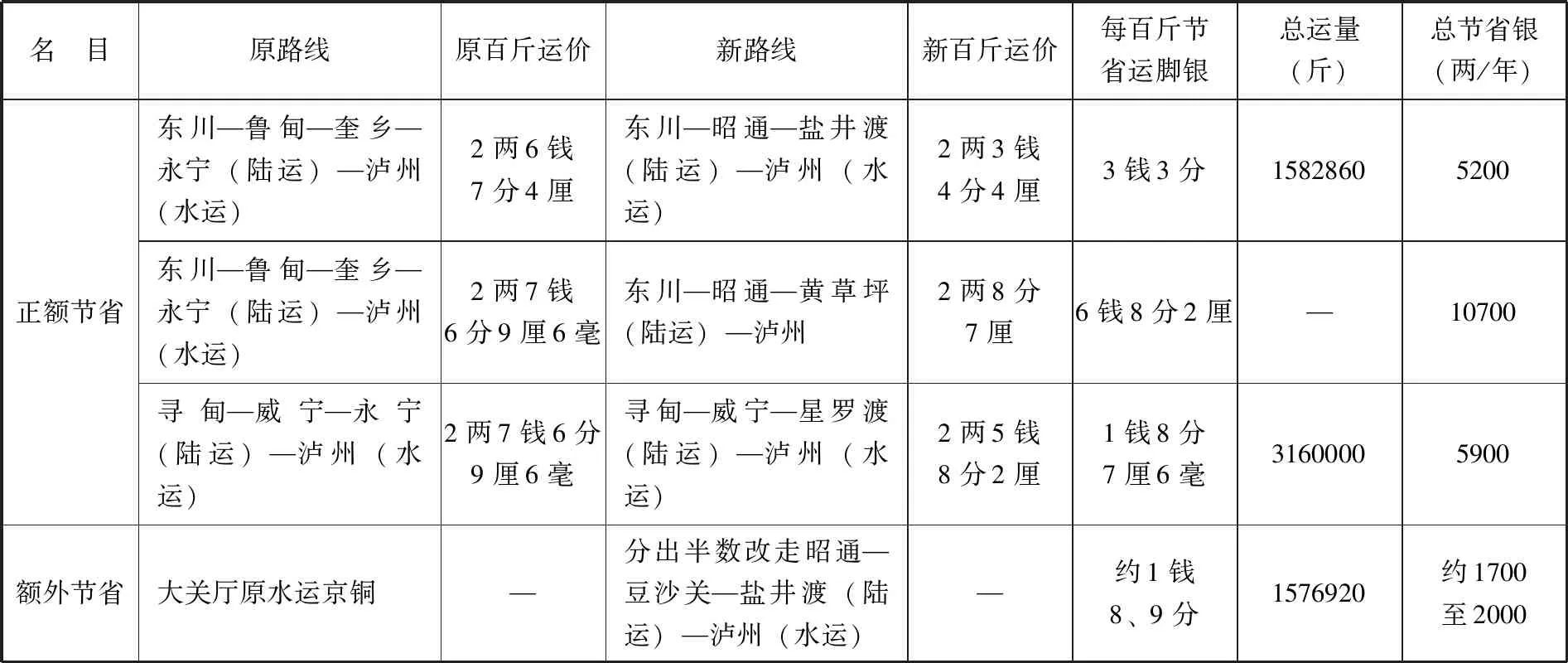

乾隆八年(1743)至九年(1744)积存在上游已修河道各处的铜,要等待向云南输入米、盐的各类船舶空回时的舱位,以便被运至四川泸州。这些船舶中,有向云南境内驻军运送给养的官船。但更多的,是前述四川客商的私人船舶,云南方面需要用银包雇才能使用这些私商船舶。此举使从事运输的私商得利。而在生产端,承揽铜矿开采、冶炼工作的各铜厂商民也认可这项疏浚工程使他们这些从朝廷那里领取工本开矿的人节约了矿工口粮、运输费用等方面的开支。他们自发、自愿向官府提出“于每秤毛铜350斤内捐出1斤”(48)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第656页。运到昆明发卖给官营的铜收购点,以价银作为航道将来维护的持续性开支来源。乾隆九年(1744)十一月十六日,金沙江疏浚工程下游段主体部分也告竣工。滇铜经水路出省数量进一步增加,而运价则呈明显的下降趋势(见表3)。(49)根据乾隆七年冬到次年秋(1742—1743)试运的结果计算,水运每1000000斤东川铜,可比陆运节省银3300两运费。乾隆十年(1745)九月二十日,张允随又奏称,每年以运铜1000000斤计算,较陆路可节省运脚银6300余两;又开罗星渡河道……每年分运威宁铜1580000余斤,可节省运脚银2900余两;又开修盐井渡河道……每年分运东川铜158万余斤可节省运脚银5200余两;三(处)共节省银14500余两。从他这时上奏起,至乾隆十四年(1749)六月二十四日舒赫德就工程实绩一事禀报乾隆为止,在去除冬季停运后剩下的约3年零8个月的时间内,因金沙江疏浚工程节省的运脚价银正好能与后文中历年节省的52000余两 的数目对应得上。乾隆十五年(1750)金沙江疏浚工程扣留拨款、核减劳绩分数一案具结,运脚节省情况又有变动。故在总结因疏浚造成的运费节省时,不采用张允随奏报所称各数字,而采用《铜政便览》中所记载的常年一般状况下数字。

表3 《铜政便览》所见截止1750年滇铜由陆改水运脚节省情况表(50)由云南大关启运的水运“京铜”并盐井渡雇募客商船只比以往陆运所节省的款项,清人称为额外节省,其他则称为正额节省;表中第二行改走黄草坪的东川铜,按照其实际运输路线,所节省运费本应比照第一行同列数;但这部分滇铜按惯例,计算运费节省的比较基准路线(实际不走此线)为“寻甸—威宁—永宁—泸州”,故第三列第一、二行数目不同;表中由寻甸启运滇铜运脚节省数,按云南自行上奏报销数,不按《户部则例》比照永善县至泸州路线(实际不走此线)核定数(10759两1钱2分1厘)。乾隆十六年(1751),寻甸至威宁陆路运输线得到整修,运费降低,在第三行最后一列的基础上,每年又多节省了3100余两,但金沙江疏浚工程一案已结,故不录;乾隆十七年(1752)豆沙关至盐井渡水路开通,运费降低,在第四行最后一列基础上,每年又多节省472两3钱9厘,但金沙江疏浚工程一案已结,故亦不录。

四、未竟全功与责任追究

(一)工程复核

乾隆十三年(1748)八月二十九日,上谕将疏浚金沙江事详细记述并立碑。为撰写碑文之需,乾隆令张允随开具包含了兴工动议、经办、在工地实际效力等不同类别官员姓名,以及动用夫役、经费数字的清单。(51)〔清〕庆桂、董诰:《高宗纯皇帝实录》卷324《乾隆十三年九月壬子》,第13册第341页。乾隆十四年二月二十二日(1749年4月8日),乾隆又谕令户部尚书舒赫德、湖广总督新柱共赴云南,勘察金沙江水道究竟“有无全行开通,及于运铜事宜有无裨益之处”。次月二十二日(1749年5月8日)乾隆再谕:“历年节省运脚,除抵补用过工资外,向后所有节省之项,于国家经费,实有裨益,但不知盘驳诸费曾否开除,并有无岁修工程,其江岸绵长,若每岁加工修护,所费应用几何?须将盘驳、岁修等用,一切开划清楚,再有剩余,方为实在节省。”因为新任云南巡抚图尔炳阿“身任封疆,于所辖工程更为明晰,在工属员是否粉饰侵渔,亦易周知”,替张允随遮掩的可能性要小一些,乾隆也令其随访。到乾隆十四年四月二十九日(1749年6月13日),乾隆对于金沙江疏浚工程的效力已经产生了怀疑。但他认为靡费国帑毕竟不比贻误军机之罪,何况张允随只是奉旨交办事件,又有苦劳。即便查访出工程情弊,也不必重重惩治,更不需要革职并查抄罪官产业,而只要张允随等人一体如数退赔即可结案,仍令张安心职守。该年六月二十四日(1749年8月6日),舒赫德上奏称,自四川叙州府新开滩上溯至云南永善县黄草坪“五百八十余里,实有益应留之工”;金沙江上游四十余滩经过修凿以后,仍属难以运行;而蜈蚣岭等地势最为险要的十五滩则有损无益,“现仍须陆运,滇督办理此事,竟有附会错误之处”。乾隆认为“(舒赫德)所见甚属公正……所有糜费帑项,例应着赔”。(52)王瑰、陈艳丽、马晓粉:《〈清实录〉中铜业铜政资料汇编》,第80-82,84-85页。

(二)赔付与追责

乾隆回顾金沙江疏浚工程称:“张允随之固执回护,自应严行议处,所有帑项,著落赔补……并非全无裨益,尚有可原。著从宽姑免议处……图尔炳阿身为巡抚,一任伊等朦胧作弊,及朕问彼,始行奏出,亦属不合,一并严察议奏。”乾隆十五年二月(1750年3月),金沙江疏浚工程扣留拨款、核减劳绩分数一案具结。工程上游靡费形成的8万余两亏空与因工程部分有效而历年节省的52000余两冲抵后,金沙江疏浚工程全体各员应赔28000余两。具体摊派后,张允随应赔40%,阿兰泰、宫尔劝各自应赔10%,将金沙江工程上下游地方官员核减扣留的中央拨发款项(上游约2700余两,下游约16000余两)追回入官。原任云南按察使张坦熊、布政使宫尔劝、太仆寺卿阿兰泰革职;巡抚图尔炳阿降二级调用;总督张允随销去记录八次,仍降一级调用;其余各员从宽留任。(53)方国瑜主编:《云南史料丛刊(第8卷)》,第768-769页。

五、结 语

清廷并川、滇两省于乾隆初年疏浚金沙江航道以及续修其他长江水系支流疏浚工程等,其主要目的是开发云南的地利,将铜产顺利及时运出。金沙江航道疏浚工程完工后,对云南而言,在出省方面,由官方按照铜政制度各项规则招徕商民进行的滇铜输出运量加大,时效性增强,运损和单位铜产品的运价降低。在入省方面,商旅活动更加频繁,川省井盐、大米输入云南增多,运输成本也有下降,这反映在了云南各铜矿点的盐、粮价格上。水路交通线及其辐射范围内的土司、生熟各夷日益汉化。虽然由于古代工程技术所限,疏浚工程没有达到金沙江航道全线贯通的理想状态,但比疏浚前已经是巨大的改善。总体而言,这一历史时期金沙江航道疏浚工程,实现了保障国家货币发行所需币材的战略安全,促进了西南边疆的经济开发与社会稳定。