民间文化传承与现代社会隐喻

——以范庄龙牌会仪式为例

张 洁

庙会活动是一种重要的传统民俗现象。 河北省赵县范庄每年“二月二”举行庙会仪式,范庄成为我国人类学、民俗学学者们经常回访研究的田野重镇。乡庙仪式研究对于中国宗教仪式研究具有重要的研究价值。笔者于2016年赴范庄进行田野调查,对范庄龙牌会仪式过程展开全景式的参与观察,(1)笔者于2016年农历正月三十日进入范庄进行龙牌会仪式考察,本文所用访谈材料均来自2016年赴范庄参与龙牌会仪式的田野观察记录和访谈资料。试图厘清三个问题:首先,范庄龙牌会仪式过程具有何种象征隐喻;其次,仪式作为一种地方崇拜和民俗实践活动如何建构乡村秩序;再次,仪式的神圣性和权威性以何种形式凸显,仪式的权威“专家”何以生成,民间仪式吸引外来游客热情朝圣的内驱力量是什么,民间仪式具有何种社会功能。这三个问题是“龙牌会”仪式的三种观察点:仪式过程的象征隐喻、乡庙仪式的权威秩序建构,以及仪式象征的社会隐喻,本研究建立在对仪式过程的“深描”之后,通过仪式象征解释仪式在现代社会的文化功能。

一、宗教人类学的研究谱系

民间信仰多从宗教人类学的学科视角展开研究。宗教人类学将宗教视作为一种文化现象加以考察。人类学学科范畴的宗教概念包括所有的信仰形式,也包括民间信仰。

在人类学理论流派中,古典进化论、社会决定论、文化功能论、仪式象征等理论均对地方崇拜和民间信仰有所阐述。宗教体系存在“泛生信仰”和“泛灵信仰”,前者是崇拜自然现象,包括宇宙力量、风雨雷电、山川河流、星辰大海,后者的崇拜对象是精神存在,如精灵、灵魂、守护神、魔鬼,其具有一种“超自然的力量”,这种与精灵有关的宗教称为“泛灵论”。(2)爱弥儿·涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东、汲喆译,北京:商务印书馆,2015年,第64-65页。“泛灵论”的基本轮廓是英国人类学家泰勒(E.B.Tylor)勾画的,泰勒在《原始文化》中认为,“泛灵信仰”是人类社会早期就发生的一种信仰形式。(3)庄孔韶:《人类学通论》,太原:山西教育出版社,2007年,第390-391页。在这个理论假设前提下,灵魂观念之于宗教信仰研究尤为重要。涂尔干认为,“灵魂附体”这种观念之所以为大众所接受是因为人们没有很好理解他们平常面临的时梦时醒的“双重生活情境”,涂尔干用“互体”(double)这一概念解释由梦境出发的“社会事实”。(4)爱弥儿·涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东、汲喆译,北京:商务印书馆,2015年,第66-67页。这是人类有灵魂(“互体”)存在的原因。弗雷泽认为,宗教信仰来自心理需要和慰藉,是人通过祈祷、献祭等手段凭借魔法的力量使自然界符合人的愿望。(5)弗雷泽:《金枝:巫术与宗教之研究》,徐育新、汪培基、张泽石译,北京,中国民间文艺出版社,1987年,第84页。

20世纪50年代以后,宗教人类学研究转向了对宗教文化意义和社会功能的探求。这一时期,涂尔干、韦伯、马林诺夫斯基等人类学先驱关于宗教人类学的理论和方法都得到了很好的贯彻和扩展,大部分研究出自于一些可被描述的经验材料,这些材料所得出的理论被延伸到与文化体系研究相关的诸多学科——哲学、历史、法律、文学。克利福德·格尔茨(Clifford Geertz)从探讨“意义”出发研究作为“文化体系的宗教”,认为宗教信仰是一种“群体的气质”。(6)格尔茨认为宗教信仰是一种“群体的气质”,它代表一种生活方式,在观念上适应了世界观所描述的事物的实际情况,宗教具有道德激发和审美情感感受的能力。参见克利福德·格尔茨著:《文化的解释》,韩莉译,南京:译林出版社,2014年,第111页。据此,格尔茨得出了宗教的定义:宗教是一个象征符号体系,它所做的是在人们中间建立强有力的、普遍的和持续长久的情绪和动机,形成有关存在的普遍秩序概念,并给这些概念披上实在的外衣,使这些情绪和动机看上去具有独特的真实性。(7)克利福德·格尔茨:《文化的解释》,韩莉译,南京:译林出版社,2014年,第111、117-118页。

在格尔茨看来,作为文化体系中的宗教发挥着“象征符号”的作用。在宗教仪式活动中,人们所显现的“气质”与“心情”(包括非凡勇气、道德谨慎、心平气和、恭敬约束或者欣喜狂欢)均蕴藏着巨大的力量,宗教仪式的情绪与持久的动机是——崇拜。④

民间崇拜是宗教人类学家的经典研究议题。宗教仪式现象多存在于制度化宗教和普化宗教之中,普化宗教多见于民间信仰仪式中。(8)庄孔韶:《人类学概论》,北京:中国人民大学出版社,2006年,第346-347、351页。自高延开始,弗里德曼、武雅士、葛兰言、王斯福均关注中国的民间宗教体系,注重研究民间信仰的社会性、地方性、隐喻性,观察地方社会的民间信仰在仪式活动中所发挥的作用,关注行动者与仪式系统(结构)之间的二元关系。

荷兰人类学家高延(J.J.M.de Groot,1854-1921)曾在中国厦门做人类学田野考察,著有未完成的六卷本的《中国宗教体系》(副标题为“其古代形式、演化、历史与当前的面向、方式、习俗以及与之相关的社会制度”(9)参见莫里斯·弗里德曼:《论中国宗教的社会学研究》,武雅士:《中国社会中的宗教与仪式》,彭泽安、邵铁峰译,南京:江苏人民出版社,2014年,第27页。),勾勒出中国民间的礼仪、规范和实践。高延以先秦典籍《礼记》《仪礼》的“礼不下庶人”的观念对“精英”和“庶人”进行讨论,认为庶人的宗教源于精英阶层,二者可相互转化。(10)路遥:《中国民间信仰的研究述评》,上海:上海人民出版社,2012年,第5页。

法国社会学家、汉学家葛兰言(Marcel Granet,1884-1940)关注中国农民的生活、中国人的宗教以及中国古代民间节庆仪式。(11)葛兰言是社会学年鉴学派涂尔干的学生、莫斯的密友,葛兰言在1919年随同在西伯利亚与布尔什维克战斗的联军在返回法国的路上曾经在中国呆了几个月,他的社会学研究是涂尔干式的,较少受莫斯影响。葛兰言用涂尔干式的社会学方法研究“中国宗教最古老的事实”,推论出“中国农民的生活方式”,主要研究精英宗教和农民宗教的关系,认为二者常常是互补的。葛兰言认为,中国农民有自己独特的生活方式,认为“中国农民的生活和思想”是一切中国文化的基础,“宗教的农民形式和贵族形式逐渐发展为帝国政府及其官员需要的信仰和崇拜”。(12)武雅士:《中国社会中的宗教与仪式》,彭泽安、邵铁峰译,南京:江苏人民出版社,2014年,第34-36页。

自葛兰言之后,人类学者关注中国农民的生活方式、民间信仰实践与生活结构观念的内在关联。从弗里德曼的“接近秩序”到武雅士(Arthur P.Wolf)的“神、鬼、祖先”三元隐喻再到王斯福的《帝国的隐喻》,都说明了中国民间信仰里民间信仰仪式里“乡民文化”的基础地位、社会象征,以及与王朝政权的关系。莫里斯·弗里德曼(Maurice Freedman)认为,研究中国的宗教应该注意其复杂性和多样性,提出“接近秩序”可以作为一种把握中国社会各部分之间关系的开端。(13)弗里德曼认为,“复杂的社会生活和智识生活能够生产并发展多样性,中国宗教形式多元,并非铁板一块,终究会有大量东西无法归入到任何秩序中”,参见莫里斯·弗里德曼:《论中国宗教的社会学研究》,武雅士:《中国社会中的宗教与仪式》,彭泽安、邵铁峰译,南京:江苏人民出版社,2014年,第20-46页。

武雅士(Arthur P.Wolf)认为,民众祭拜的“鬼、神、祖先”分别隐喻了三类人群——陌生人、家族祖先、官员。⑤王斯福在《帝国的隐喻》中阐述了民间信仰是封建帝国政治空间的影子和复制,(14)王斯福:《帝国的隐喻:中国民间宗教》,赵旭东译,南京:江苏人民出版社,2008年,第47页。说明了中国民间仪式宗教文化和帝国社会系统的复制性、同一性和象征性内在关联。

马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神》从研究新教伦理与资本主义生产方式产生关系的角度探求资本运动和聚集的动力因素。在宗教文化方面,马克斯·韦伯力图求证西方民族经过宗教改革以后所形成的新教对于西方近代资本主义发展所起的重要作用,(15)叶静怡:《韦伯〈新教伦理与资本主义精神〉的方法论和思想研究》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》1999年4期。韦伯应用历史考察法强调了西方宗教伦理观念、天职观念、精神气质、社会文化道德基础对于西方资本主义经济的影响力量和基础作用。

韦伯另一部研究宗教文化的经典著作是《儒教与道教》。作为《新教伦理和资本主义精神》的续篇,《儒教与道教》用比较法对比中西方伦理观念之差异,是韦伯理解中国民间信仰(包括儒家文化)文化观念和经济生产关系的代表性研究。《儒教和道教》从文化论角度论述儒教和道教信仰对中国文化、民族心理、社会心态或精神气质(ethos)的影响。但是,《儒教和道教》在对民间文化与祖先崇拜、民间信仰的理解上存在不足,苏国勋认为,《儒教和道教》的不足之处在于韦伯把儒学当作西方文化意义上的宗教来认识,他对“天人合一”以及祖先崇拜的认识也存在不足。(16)苏国勋:《重读儒教与道教》,《江海学刊》2015年第1期。

综上,马克斯·韦伯的两部作品都运用文化比较的方法探索了宗教文化、伦理精神、民族气质对于资本主义经济发展的影响,不同之处在于《新教伦理与资本主义精神》更强调作为西方意义上的新教文化和伦理精神对于资本主义经济发展的影响。因此,韦伯思想确实丰富了有关于民间信仰文化对于社会经济发展的重要作用。

此外,“在乡庙做田野”,以“庙会”作为田野考察对象的民间信仰研究是宗教人类学考察民间仪式和生活世界秩序建构相关联的主要研究取向。由于民间信仰仪式多在“庙会”举行,因而“庙会”成为研究者们经常进行仪式观察的高频田野点,不同人文区位的庙会仪式也彰显了文化的变异性、差异性和相似性。岳永逸认为,乡庙仪式是指“庙宇建筑、所供神灵、神媒、信众、香烛纸炮、庙戏及庙市和各自相应的传说故事等基本质素的综合叙事”。(17)岳永逸:《庙会的生产》,博士学位论文,北京师范大学,2004年,第23页。庙会朝圣、祭祀的仪式凸显了中心和边缘的关系,体现出国家权力和地方权力、仪式文化和社会控制之间的互渗关系。

不少学者研究庙会仪式活动实践如何规训乡民的日常生活,建构乡村秩序。比如,岳永逸研究河北范庄“梨区”的庙会仪式,在新农村建设的文化语境下,传统庙会“去旧迎新”,通过文化“转换”形式对乡民的生活世界进行“规束与重整”,争取其“存在的合法性”,是新农村建设的“传统之脐”。④由此说明了乡庙仪式与社会环境、经济生态与自然环境相连。

庙宇仪式作为乡村文化的符号化“再生产”,可以提升到国家权力参与乡村文化秩序建构的表达空间中。民间仪式的宗教力量可以发挥社会控制和社会规范作用,促进地方社会秩序的生成与再塑。在乡村振兴背景下,研究乡庙仪式及其象征意义,分析地方社会秩序的塑造力、控制力、道德约束力、社会权威力量生成的过程,对于传承乡村文化,建构乡村秩序具有重要意义。

二、中心与边缘的象征隐喻:身份认同和权威秩序的确立

民间仪式通过仪式的象征隐喻确立仪式行动者的身份认同,促进仪式行动者形成身份认同和民族认同。仪式过程以中心的“龙牌”及在边缘的游行表演表达行动者在仪式系统中的位置,建构仪式秩序。龙牌会(18)龙牌会在河北省赵县东部的范庄村,每年农历“二月二”举办龙牌会祭祀仪式活动,龙牌会仪式围绕着庙宇供奉着写有“天地三界十方真龙宰位”的木质“龙牌”为中心而进行。通过“中心与边缘”的二元结构仪式确立社会成员的身份认同,建构地方等级权威秩序。

(一)以龙形象、龙图腾、龙牌为中心:民族认同的确立

仪式通过在庙会中心供奉的“龙牌”和在庙会周边的游行表演确立行动者们的身份认同,以“龙形象”“龙图腾”建立某种神圣性,促进社会成员形成规范和秩序。

龙牌会第一天是“迎神”仪式。(19)龙牌会仪式一共举办四天,“迎神”仪式一般在第一天进行,“迎神”就是将“神龙”接到家中。庙会具有庄严、神圣的氛围,庙会门口左右摆放着黄旗组成的“皇家仪仗队”,(20)黄旗绣有九条龙样图案。正黄色龙纹图案象征“真龙天子”,使祭祀充满神圣性和权威性。龙牌会通过“龙”的神圣形象促使社会成员获得身份认同,确立民族认同感。庙会左侧立碑刻字为“范庄龙牌会——省级非物质文化遗产”,说明了龙牌会已经得到了国家政府的认可和接纳,被赋予了仪式的合法性;右面碑文刻有“真龙故里”四个大字,说明了当地人对“龙的传人”所形成的身份认同。范庄本地人认为自己是“龙的传人”,以龙作为自己的神圣形象命名,将自身血统和世系与龙图腾关联起来。

每个人在命名自己的名字之时,都有双重本性,一个是人,一个是动物,图腾形象作为圣物和仪式的对象,标定了图腾物种和氏族成员的关系……图腾作为集体标签,也具有宗教性。图腾与事物的圣俗之分有关,它是一种典型的圣物……图腾不仅仅是名字,还是一种标记,一种名副其实的纹章,所有的神话梗概最终目的都是要在人和图腾动物之间建立谱系关系,使一方成为另一方的亲戚。(21)爱弥儿·涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东、汲喆译,北京:商务印书馆,2009年,第152-181页。

基于此,图腾具有宗教神圣性,图腾崇拜明确了圣俗之别,在仪式实践中,圣俗一体化。人们在崇拜神圣图腾之时,宗教神圣情感被激发。(22)图腾形象具有激发人的宗教情感、确立社会成员身份、使人和某种圣物关联、建立人神沟通关系、区分圣俗之物、使得社会成员产生敬畏感、规范自身行为等作用。参见爱弥儿·涂尔干:《宗教生活的基本形式》,渠东、汲喆译,北京:商务印书馆,2009年,第285-287页。“龙图腾”形象借助“木制龙牌”彰显了强大的神圣性,人们认为自己是图腾祖先的某个“亲属”。此外,龙牌中的“龙”形象是至高皇权的象征,具有权威性。

龙牌会缘于人们对“勾龙”的纪念,当地流传着“勾龙”的神话故事。“勾龙”神话以“文字的形式”记载下来,流传于民间,传播给前来朝圣的信众或者游客,游客也产生了与本地人一样的“龙祖崇拜”。(23)“龙祖崇拜”就是认为龙是自己的祖先,自己是龙的传人,这种信仰观称为“龙祖崇拜”。“龙牌会的由来”文字如下。

龙牌是纪念“勾龙”的,因为二月二是勾龙的生日,所以每到二月二时节,当地就会举行重大的节庆活动来纪念勾龙。勾龙是什么呢?就是在盘古开天地的时候,部落首领叫共工氏,是人面蛇身的部落首领,他因为带领部落打仗,把天打了一个窟窿,导致女娲补天的传说,后来共工氏的儿子勾龙带领部落治水造田,栽培谷物,使人们生存下来,从此以后人们安居乐业。有一个人让勾龙让出领导职位,后来勾龙变成白蛾飘然而去。每年正月已过,白蛾子飘飘起舞,人们以为是勾龙先生。后来人们表示对勾龙的崇拜,设牌位供奉,龙牌就是勾龙的化身。(24)资料来自范庄龙牌会庙宇的“二月二龙牌会的由来”介绍文字,记录人:张洁。

范庄人自称是“龙的传人”,将自己和龙这一虚拟圣物形象关联起来,宗教的神圣情感、外化的情绪和行为在仪式中得以表达。当地信众以文字载体复刻并传递龙的神话叙事,体现“龙祖崇拜”信仰。

“龙”“真龙天子”“真龙故里”“龙的传人”等“民俗话语”体系是人们关于“龙祖崇拜”的民间信仰观念和历史记忆,这些观念确定了人们的身份认同和情感共鸣,这种“认同”就是具有“共同的祖先”(龙)、“共同的历史记忆”(勾龙的传说)、“共同的身份”(龙的传人)和“共同的地域”(真龙故里)的“龙的传人”。栗志刚认为,“民族认同”的基石就是文化认同,就是民族成员对自己所属族群的认知和情感依附,民族认同分为个体认同和社会认同两个层面。(25)栗志刚:《民族认同的精神文化内涵》,《世界民族》2010年第2期。“龙牌祭祀”仪式具有社会整合的作用,龙牌祭祀仪式使当地人建立“龙的传人”的身份认同,也使得社会成员建立了共同的情感、共同的信仰、共同的文化价值观念和共同的文化认同,因而形成了群体成员的民族认同。

此外,仪式研究者也将仪式象征放入到民族认同的语境中,一方面是因为研究者自身的研究兴趣所致,另一方面也是地方和国家、中心和周边长期互动的学术视角关注所在。赵旭东认为,民族认同也可以是作为学者的“第三方”找到地方知识和民族国家记忆的关联性,地方知识是民族国家记忆的“活化石”,地方知识通过学者不断“再发现”而被提升到中华民族认同的国家话语中,地方信仰的“龙”与中华民族共同体意义上的“龙”关联在一起,从而建构出“龙”在民族—国家政治话语层面的“神性”和“合法性”,促进形成中华民族认同。(26)赵旭东:《龙牌与中华民族认同的乡村建构——以华北一村落庙会为例》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2009年第3期。

综上所述,龙牌会仪式通过庙宇中心的象征性陈设、政府官方认同、地方神话民间解说、本地人“口述记忆”以及学者们创新式的研究视角,经过“发现”与“再发现”的整合之后,具有权威性和神圣性。人们以“龙牌”为中心进行系列“展示”活动,(27)中心的展示仪式包括有形或无形信众的祈祷、双手合十、献祭、祭品设置、陈列、人们口头表述、立碑、木刻牌位等空间行动实践。进而确立文化认同、身份认同以及民族认同。龙牌会的祭祀仪式活动,将人们的共同情感、共同祖先、共同身份、共同信仰统合起来,借助于人们对于“龙”和“龙祖”形象的高度概括、想象和整合,确立人们的权责义务、禁忌规范、身份认同。

(二)庙会四周的游行表演:权威秩序的确立

与中心的、静态的“龙神”形成对比的是边缘的、四周的民众进行的“游行表演”。游行表演是人们以一种诙谐幽默的方式扮演不同神话人物角色,演绎民间神话片段,形似“舞台戏剧”。维克多·特纳提出了“阈限、交融”理论,将人们的社会仪式过程按照历时顺序在仪式过程、情境中的个体行动与某种图腾之间建立一种“认同与象征”的社会关联。特纳将仪式过程分类为“前阈限阶段——阈限阶段——后阈限阶段”三个阶段,分别为“结构、阈限、反结构”。(28)Victor Turner: The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, New York, Ithaca, Cornell University Press, 1966, pp. 95-96, p. 103.在前阈限结构阶段,人们扮演好“虚拟神话人物”(比如孙悟空、济公、王母娘娘、何仙姑等各路神仙),画上浓墨重彩的妆容,穿戴整齐划一的服饰道具,进行环庙游行;阈限阶段,“演员”唱念做打,旗鼓欢腾,发挥民间想象力,彰显对民间诸神的崇拜。此时,人们的等级、地位、年龄、性别、职业等差异消解,一切地位平等,全民集体欢腾,直到阈限后阶段,即仪式表演结束,人们又各自回归到自己重建的新身份之中。

在整场游行过程中,所有的仪式参与者(29)游行表演的仪式参与者包括表演者、摄影师、外来游客等人群。跟随游行队伍绕庙会走一圈。边缘的游行展演体现了一种上行下效、内行外仿的贯通性和复制性:第一,神圣与世俗二元共存,中心的神圣性和外围的世俗性共存,在仪式游行过程中与表演场域中神圣力量和凡俗力量同时共存,(30)“凡俗力量”就是游行表演中的民间群众,民众以凡俗人的喜怒哀乐和手舞足蹈加以表演。制造出全民欢腾的景象;第二,特权与平权并置,上层精英和民间群众同在共存,神性权威和世俗信仰这样一对二元对立的范畴共存。“龙”是特权和尊贵的象征,而人们扮演的“各路神仙”就像是帝王手下的“大臣”和“幕僚”,敬仰着“部落首领”,最后是民众。龙神—中间官僚阶层—游行方队的民众这三层结构好比中国封建帝制系统下的“自上而下”的等级阶层的展演,而民众的游行表现了民间百姓安居乐业、人人平等的场景。在仪式游行过程中,这种中心和边缘的横向关系隐喻转为一种自上而下的权威等级关系。在仪式阈限阶段,这种上层、下层的权威关系消解,呈现出平权和特权的并置。赵旭东认为,这一等级权威消解的过程是一种“否定的逻辑”:等级与平权或者所谓的集体或个体的观点,它们能够同时共存并在特定的场合下相互转换……在此否定中,所有的脆弱、所有的遗忘都被赋予了一种生命并转化为力量、记忆以及可能性。(31)赵旭东:《否定的逻辑——反思中国乡村社会研究》,北京:民族出版社,2008年,第218页。

龙牌会通过方位上的“中心与边缘”(32)中心为龙牌,四周为游行表演的人。的实践活动确立了地方社会的等级权威秩序,等级或平权可以在仪式过程中相互转化。(33)位于“边缘”游行表演的人用一种诙谐幽默的方式,展示对“龙神”的崇拜和敬畏,位于“中心”的龙庙被赋予神圣权威,规定了当地人的社会权威秩序。“平权身份”的仪式化营造起到了巩固地方乡村村落秩序、凝结凝聚力的作用,仪式在游行表演过程中,地方民众的文化主体性得到诠释,民众身份认同和情感凝聚力得到巩固和强化。在此过程中,龙的神性权威和象征隐喻通过“统合性象征”实现,这既是民间信仰在乡村“地方化”的体现,也有国家权力关系格局对乡土社会的渗透,同时也是格尔茨解说的一种“意义的浓缩”。

(三)人神间的信息传递:社会秩序的象征隐喻

仪式通过人神之间“自下而上”的表达—反馈信息沟通过程以及民间对神话人物的“想象”分类再次确立地方社会秩序,隐喻民众的秩序观、社会分类观、权威等级观,这种象征可称为是“表达性象征”。

1.“内外有别”的人际关系格局:看香人与请香人

仪式通过“表达性象征”表征了人们的社会分类观。仪式在组织过程中隐含了组织成员和行动者之间的各类关系,包括人际关系的亲疏远近、权威等级的高低层次、内外有别的亲属关系、“熟人”和“陌生人”的生熟之别、隐喻地方社会人际关系的“差序信任”(34)“差序信任”由吕书鹏研究并提出,吕书鹏:《差序政府信任:概念、现状及成因——基于三次全国调查数据的实证研究》,《学海》2015年第4期。或者“差序正义”,(35)“差序公正”由赵旭东提出。参见赵旭东著:《法律与文化——法律人类学研究与中国经验》,北京:北京大学出版社,2011年,第163-167页。仪式通过中间人来调停或区分这种有“差序”的人际关系,(36)“差序信任”就是在信任程度上的差别和等级,介于信任或不信任、靠近或疏远之间。建构内外有别的社会人际秩序。

首先,从龙牌会的组织方式来看,龙牌会是本地乡民自发组织起来的,本地乡民是作为“局内人”的组织者、策划者。参加龙牌会的人包括本地及周边的善男信女,他们是“局外人”。(37)附近村庄及外来信众在“二月二”期间赶到范庄龙牌会庙会敬香、问香、请香,他们是范庄文化的“局外人”。

龙牌会仪式由“庙会组织管理委员会”负责筹备。(38)负责为前来朝圣、请香的信众们安排生活空间,使请香、募捐等仪式行动有序开展,庙会组织架构包括妇女、外事、戏班、醮棚、外联、伙房等,以及分管仪式中的内外联络、饮食安排日常生活、节日庆典、戏剧艺术以及寺庙经济诸事项。庙门前的功德箱内放着“香客”的功德捐款,旁边登记处公示捐款数额以及捐款者姓名。“庙管会”成员将信众有序地组织起来。由此可见,民间仪式活动是由本地村民自觉、自发、自主地组织起来的乡民活动,在活动中,乡民自觉发挥文化自主性,传承展示本土民俗文化,彰显乡民的主人翁意识和文化认同感。

其次,从仪式分工上看去,参与庙会仪式的人大体分为两类:请香人(局外人)和看香人(局内人)。请香人通过看香人的占卜与神沟通,然后获得关于看香人的解说,进而建立起“内外”有别的人神关系秩序。

史兴彩是本地一名看香人,也是“庙会管理委员会”的成员之一。她摆好神案等待香客的“问卜”。(39)在迎神这天,史兴采最为繁忙,因为很多人相信她“看香”灵验,她要为前来请香、占卜的信众“看香”。龙牌会期间,“庙会组织委员会”在后殿搭建“醮棚”,请香人在“醮棚”内请香、问卜。“醮棚”内摆着各路“神仙”画案。香客会问卜不同的“卦”,求婚姻、求财运、求健康、求学业、求安宅等等,仪式表达了信众对美好生活的憧憬和期待。

再次,信众是否“相信”决定了中间人的灵验程度。史兴彩说:在她们村庄,真正能够“看香”看得灵验的人少,香客主要是来敬神的,自己帮人“驱邪”或看看面相。(40)访谈人:张洁;报道人:史兴彩;访谈时间:2016年3月9日;访谈地点:范庄龙牌会。关于是否灵验的解释,史兴彩说:“信则灵,不信就不灵,有的看香实现愿望的就会继续来看,有的不会再来。”⑦当地人认为她是个有“超自然”力的人,能够根据香的走向,预测运势,判断吉凶,占卜治病。史兴彩说:

“我年轻时候有过精神病,能够看到别人看不到的事物,比如姜子牙、神仙、龙的出生形状以及前来上香的人的前世今生。前来看香的人大多是身体有疾病的人、求财富的生意人以及求婚姻运的年轻人,还有正常医院治不了的病都会找我来看。”⑦

本地“灵媒”的权威地位是如何形成的?灵媒是当地人将灵验口碑广泛宣传,逐渐形成的一种本地人的“人神中介”。当地灵媒以个人的奇幻经历建立人神沟通的可能性,并逐渐成为人—神沟通的中介。史兴彩具有某种“特异功能”,她曾经罹患精神疾病,她说自己能够与传说中的“各路神仙”进行沟通。这种“特异功能”使他成为最佳的“人神中介”候选人。

在“看香—请香”的二元关系中,“占卜者”(请香人)和“卜卦者”(看香人)呈现出二元等级关系格局——请香人是信众(局外人),权力小,权威等级低,象征“陌生人”;看香者是具有某种特异功能的“局内人”,(41)“看香人”运用技能和本领给予看香过程的“说法”和“解说”,是掌握着“神灵”话语解释权的“局内人”。权力高,具有权威,是人—神沟通的“权威专家”,是“熟人”。吴重庆认为,人、鬼神在“共时态社区”的互动是借助于“灵媒”,鬼通过托梦、显灵等方式实现和人的信息沟通,这种信息传递的“强与弱”与人的亲疏关系有关,鬼对人的信息传递存在“差序格局”,遵循“差序格局”的原则。(42)吴重庆:《民间信仰中的信息沟通与传播——基于对福建莆田民间信仰田野调查的思考》,《东南学术》2017年第6期。看香人通过香火的走势进行占卜,根据“神灵”的指示将获悉的信息传递给“香客”,从而完成为香客占卜的职能。“请香”过程是请香人对看香人的“权威”的认可,看香人促成人神信息沟通,请香人表达了人们对美好生活的期许,通过“请香”仪式得到神灵反馈并获得某种指引,重建生活信心,获得某种社会力量。

王斯福认为,庙宇的祭祀活动构建出一整套“系统的”(syntagmatic)“等级秩序”(hierarchical),给众神的献祭次序呈现与自然世界关系(政治、司法生活)一致的“不同的等级”,神祇是“国家权力体系的隐喻”。神隐喻了判官和统治者,众鬼魂是被审判或拯救的乞丐,而鬼进入该领域中生成“断裂的延续”,隐喻了神是“自己人”(insider),而鬼被当成“外人”(outsider)祭拜。神祇是“帝国官员”,是拥有权力的陌生人,而祖先是本地乡党(熟悉的人),鬼是“不速之客”或者弃儿。(43)王斯福:《帝国的隐喻:中国民间宗教》,赵旭东译,南京:江苏人民出版社,2008年,第25-150页。

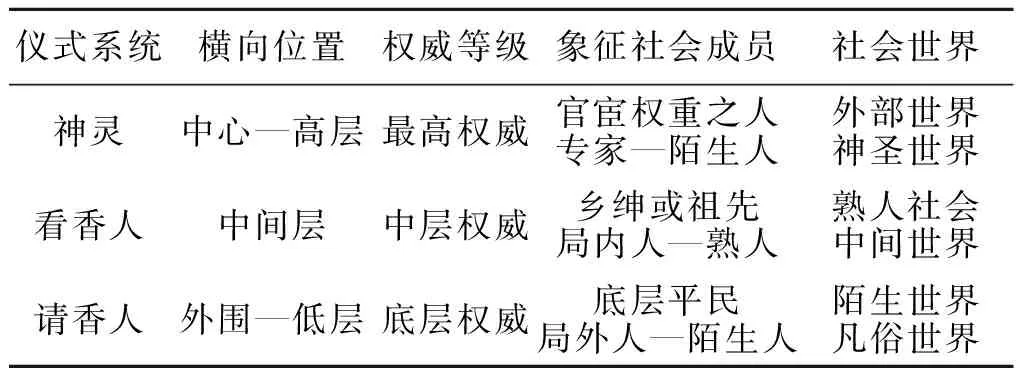

与王斯福“帝国的隐喻”中“人—神—鬼”三元关系隐喻(44)王斯福认为,神、鬼、祖先分别隐喻的是判官或统治者(官员)、不速之客(陌生人)、本地乡党(熟悉的人)。参见武雅士:《神、鬼、祖先》,《思与言》1997年第3期。的不同之处在于,范庄龙牌会的三元关系是通过请香人(陌生人)——看香人(熟悉人)——神灵(陌生人)来建构的,这既是一个三角形的稳定关系,也是一个自下而上逐级“上报”的纵向等级关系。请香人(信众)隐喻的也是陌生人,隐喻社会阶层内的普通人(局外人),请香人不具有某种解释权,不熟悉当地的文化规则,也不能和神灵直接对话,而是带着一种虔诚敬拜的心前来请示神灵,他们是对地方文化完全陌生的信众或游客,象征陌生人,他们的问卜类似于向神灵(法官、领导)请求“仲裁”“发落”或“审判”。看香人因为具有某种“特异功能”能与神灵沟通,信众依据“是否灵验”的判断标准认定看香人的权威性,使其成为富有“权威”解释话语的中间人,隐喻具有地方文化话语权的局内人,看香人(中介、灵媒)充当人和神灵的“翻译官”,解释神灵话语、上传下达、传递指令、宣布神灵指示,居于“中层”权威,是乡绅或地方文化人的象征。“醮棚”内的“各路神灵”则是拥有最高权力的“神灵”,他们的话语和命令直接指引信众的行动实践,是具有最高解释权力的“超自然力量”,是具有不同职能的管理者,是最高权威的象征。

在人神沟通的逻辑中,原本是二元关系的“人神关系”借助于“灵媒”这一中间人建立了“三元关系”,在看香人和点香仪式的这样一种“上传”——请示(神灵)——“下达”的行为往返通路中,呈现出内外有别、信任关系层层递进、权威大小分层的等级秩序,人与神的沟通要通过“第三方”的解说完成。这样一个仪式模拟了帝国朝廷的上朝,平民向官禀告,而官对于平民进行“裁决”和“处理”。看香人的“专家”权威由此建立、生成。

二元关系隐喻了在现实社会职业分层中医生和患者、神职人员和世俗平民、民众和法官等关系。平民通过看香人与“神”交流之后,根据“神灵”的指示解说“信众”的运势、预测吉凶、占卜利弊、预知天机,这体现了中国古代传统三元结构的深层心理结构,古代人们分类社会都习惯于在二元关系之后找寻位于中间的“第三元”,比如天地间的人、日月间的星辰、左右间的中,这也集中体现了人们的认知分类观念与空间的认知观念。

三元关系(三角形稳定形态)格局象征了人们对于社会等级、权威等级、分类认知的象征秩序,是一种“规范性象征”。(45)何星亮:《宗教信仰与民族文化(第一辑)》,北京:社会科学文献出版社,2007年,第57页。这种隐喻使人们自觉地将头脑中的思想和现实的仪式行为通过“第三元”的中间角色串联起来,使人们自觉地遵循社会规范。三元关系格局建构出人圣俗之间的象征性关联。从人神互惠的角度看“祭祀”过程,请香人—看香人—神灵之间三者之间的通达关系隐喻了在现实社会中的“社会分层”的等级秩序,如表1所示。

表1 敬香仪式系统中行动者和神灵之间“三元关系”的社会象征

(二)民间崇拜与醮棚仪式:情感依附、想象与表达

在庙宇周围的“醮棚”内悬挂着各种神仙的“神案”。信众对各个神仙的法力和职能深信不疑,他们在神案前烧香、敬香、问香,“醮棚”内香火缭绕,人们在同一个空间内,聚精会神地听“占卜、请香”的解释话语。神案具有神俗二元性,神圣是因为神案摹画的各类神灵是神圣权威的象征,世俗却因为“神案”悬挂的位置、排列的次序、拜访的祭品所遵循的秩序和规约不过是民间百姓对“神灵”的“想象”,根源于乡民真实的日常生活经验和礼规俗约。

后庙“醮棚”内供奉、摆放的神案包括上古神话中的众神、《封神演义》中封神榜诸神、三皇五帝(伏羲、神农、黄帝、少昊、颛顼、帝喾)、名士(姜太公)、英雄(关公)、武士(哪吒、哼哈二将、杨四将军)、神仙(东王母、西王母)、半人半神、民间传说人物(许仙)、八仙(汉钟离、吕洞宾、张果老、蓝采和、韩湘子、曹国舅、何仙姑、李中元)……

物质的空间摆放象征对客观物质世界的认知分类观念。神案的摆放、分类布局体现了乡民生活的社会分类法则和秩序观念。分类观念逐渐演变为人们安排生产生活的一种约定俗成的规则。作为一种“象征性规范”,人们在方位上、位置上塑造并诠释着民众的生活。史兴彩负责神案挂像,笔者问及神案如何摆放的问题。访问记录如下。

访谈人:史阿姨,你根据什么规则来摆放这么多神案?

史兴彩:就是根据一个是自己的直觉,一个是对神的领悟,左右的方位代表不同的等级。(46)访谈人:张洁;报道人:史兴彩;访谈时间:2016年3月8日,访谈地点:史兴彩家中。

史兴彩所言的“领悟”和“直觉”正是当地人的生活世界在思维观念的直接投射,是一种相信神灵存在的民间崇拜心理。神案悬挂通常也根据神话人物的年代、职能、角色、故事来进行分组,(47)“神案”分为三个为一组悬挂起来,每组放置一个香炉,供前来上香、烧香的人祭拜,每组分为左中右横向排列,比如上中下、左中右、长辈、平辈、孙辈、天地人等排列。每一组有着不同的排列法则,隐喻了中国社会人际关系格局,比如:一组是天皇、地皇、人皇,分管“天地人”三界;另外一组是东王母、西王母和岳王母娘娘;再有一组是南海龙王、东海龙王和北海龙王;还有一组是关毅、关羽、关平,左右是关羽的父亲和儿子。访问记录如下。

访谈人:天皇地皇和人皇分属“天地人”三界,而为什么天皇在中,地皇在左,右边是人皇?

史兴彩:这是跟天地人的出现的历史顺序有关,自从盘古开天辟地以后,人才出现,是人比天地都晚,所以人在右边,因为右为下,中为上,左为中,所以是天在中间,地在左边,盘古开天辟地之后出现了人,所以看到神案中人皇是有衣服穿的,而天皇地皇是没衣服穿的。(48)访谈人:张洁;报道人:史兴彩;访谈时间:2016年3月8日;访谈地点:史兴彩家中。

葛兰言(Marcel Granet)在《中国的尚左与尚右》一文中阐述了这种“左为上,右为下”的传统结构秩序,认为“与左右相关联的行为有着严格的规范,必定与礼制有关”。(49)Marcel Granet, Ritht and Left in China. In Rodney Needham, eds., right & Left, Chicago and London:The University of Chicago and London, 1973, pp. 43-58.中国传统文化中所遵循的“男左女右”、男阳女阴、左上右下、天乾地坤,都由中国传统社会中的象征体系决定并制约,这种制约就是“礼俗”规约或“礼治秩序”,体现了民间信仰文化如何作为一种“礼化实践”规训乡民行为,重塑“乡村社会秩序”。(50)赵旭东、张洁:《乡土社会秩序的巨变——文化转型背景下乡村社会生活秩序的再调适》,《中国农业大学学报(社会科学版)》2017年第2期。

此外,民间信仰作为一种宗教社会力量同法律约束力一样具有社会控制力,具有一整套规则。

“法律不只是一套规则,它是人们进行立法、裁判、执法和谈判的活动。它是分配权利和义务,并据以解决纷争、创造合作关系的活生生的程序。宗教也不只是一套信条和仪式,它是人们表明对终极意义和生活目的的一种集体关切——它是一种对于超验价值的共同直觉和献身……宗教有助于给社会它面对未来所需要的信仰”。(51)伯尔曼:《法律与宗教》,梁治平译,北京:商务印书馆,2012年,第14-15页。

在人神关系中,信众对特定神灵的崇拜和祈祷反映其对现实社会的诉求,体现着神圣和凡俗、理想和现实的关联。信众对于神案的神灵崇拜、多神崇拜隐喻了不同职业阶层、不同等级权威和不同经济能力的社会成员。人们对神案的分类是按照职业、性别、地位等级、亲属关系、家族关系、神职功能进行分类,民间诸神灵以“群像”或“独像”神祇悬挂于墙上,单个神案画像还有药王、观音、菩萨、龙王、罗汉、东方老祖、神医扁鹊、土地爷、灶王爷等各路神仙汇聚于此。各类神灵各司其职,象征寓意不同,庇护功能和庇护对象不同。

法国神父禄士遒研究中国的道界神祇,他从江南地区的民间信仰中找到中国民间崇拜的道教神祇,汇总了近200幅自“元始天尊”以来的各类民间神祇,对其进行分类研究。(52)禄士遒将这些神祇划分出“完全神秘的阶段”、周朝反对商朝的战争期间、周朝、秦朝、汉朝、东西晋、隋朝、宋朝等顺序相承的八个阶段,并对每一个神祇的神仙的叙事、神话源流、头饰、发饰、神器、法器的象征意义进行了描述和解说,说明每位神的主要职能和角色。参见禄士遒:《中国民间崇拜:道教神祇》,李信之译,上海:上海科学技术文献出版社,2009年,第20-30页。禄士遒对“八仙”的不同象征进行了分类。

张果老代表老年人,韩湘子是韩愈的孙子,代表年轻人,汉钟离代表习武之人,吕洞宾代表着文人和有钱人,曹国舅象征有权之人,蓝采和象征贫困之人,铁拐李象征柔弱之人,何仙姑象征女性。(53)禄士遒:《中国民间崇拜:道教神祇》,李信之译,上海:上海科学技术文献出版社,2009年,第25页。

民间信仰的“各类神仙”是现实“社会成员”的缩影,是民间对“八仙”神话人物的虚拟构建和职能想象,“神灵”是人和社会的“第三元”(中间)结构,神灵的原型就是普通现实社会人群,就是“乡民”,乡民就是存在于农耕社会或民间社会中的普通民众。“八仙”原本是不同社会历史时期的百姓,但在经历各自不同的人生后得道成仙,化身为“各显神通”的神灵,这种将不同的群体进行区分,又根据不同群体的特点隐喻现实社会的不同阶层、不同职位、不同性格、不同权责、不同阶层的特定人群,这种象征为“指示性象征”。

可以看出,民间神话人物的虚拟建构体现了乡民丰富的“社会想象力”。人们可以按照职位、社会角色分组,可以以“父子轴”的血缘关系组合起来,还可以按照东南西北的方位命名……民间信仰中的“多神崇拜”通过神案的摆放和有序的分类,隐喻现实社会中具有不同权威等级秩序的社会成员。

普通信众根据自己对于现实社会生活中的不同愿景前来祈祷、祭祀、请求神灵庇护、寻求解决之法,或者请求“神谕”指示,“人神”交流、沟通的信息(被祈祷或问卜的事件或现象)隐喻了现实社会的各类社会现象、社会事件、社会问题。比如,求医问药向“扁鹊”请香,求财运向“关公”请香,求子向“送子观音”请香,祈求风调雨顺向掌管“风雨雷电”的顺风耳、千里眼和雷神、电神请香,求学业向文曲星君、文财神、韩湘子等神灵请香……凡此种种隐喻信众在现实社会没有实现、希望得到实现或者现实中无法完全解决的“问题”,这些“所问之事”与“底层民众”的现实生活息息相关,涉及公正、法律、医疗、教育、健康、成长、婚姻、生子、家宅、建房、福禄寿喜财、安康、安家宅等各个方面。龙牌会期间“各类神灵”隐喻了社会分层等级中不同职位,具有一定社会地位、话语权力和地方权威的地方管理者、庇护者、权力所有者、专家人士。

在请香—问香仪式中,“指示性象征”是指“信众”象征现实社会中具有不同社会职能的人,他们所求之事反映着社会现实,包括现实社会的疾与痛、病与苦、贫与穷、忙与闲、苦与乐、劳作与生活中的大事小情,反映着自己的心灵体验、情绪、情感和对外部世界的认知,仪式建构了他们头脑中的精神世界和外部客观现实世界的桥梁。民间各路神仙的摆放规则和指示象征分类如表2所示。

多神分类建构背后实则反映了世俗社会人之欲求、期待和愿望。他们通过“看香”与诸神沟通,得到“超自然”力量的“指引”(神谕),化解自己无法解开的困境。在这个意义上,民间多神信仰的分类是通过人们的“想象力”的扩张反映真实社会的矛盾与冲突、无奈与困境,他们将现实社会里面的面临的困难、神秘色彩的事件以及生活中遇见的不可预知的、具有陌生感和不确定性的风险事件,通过问香、请神、敬神等形式寻求一种心理慰藉,抵抗身体焦虑,缓解不安全感,将平时无法对现实社会中的人倾吐的话语诉说给“神灵”,借以安慰自己,给自己以某种力量。民间信仰的“多神崇拜”的分类秩序的基础和根源就是现实社会,而“信众”隐喻了地方社会文化中的普通社会成员与具有某种地方信仰的乡民。乡民将各类神灵与现代社会不同职业的社会成员一一映射起来加以“崇拜”,隐喻了现代社会不同社会阶层人群(54)包括不同职位、不同分管的官员、医生、军人、法官、武士。的等级秩序。

表2 民间多神崇拜的神案摆放规则和指示象征分类

四、民间信仰仪式与现代社会隐喻

传统民间仪式在现代社会具有新的寓意。民间信仰仪式通过仪式象征作用发挥虚虚实实的社会隐喻功能。民间信仰仪式在过程中的实践表达隐喻了不同历史时期现实的、复杂的、庞大的社会有机体系统,并发挥作用。特定民俗现象的背后是社会现实的隐喻,呈现出“实中有虚,虚中有实”的特点,体现出中心皇权和地方民权的互相渗透、互相影响的关系。

首先,龙牌会通过“统合性象征”确立祖先权威和皇权权威,促进地方民众形成以“龙”为信仰的共同的情感和文化认同,确立了社会成员的共同情感、共同信仰、共同祖先的身份认同和民族认同,另一方面也形塑了自上而下的等级权威秩序。边缘的民众进行游行表演,抒发了对真龙的崇拜和敬仰之情,说明了“中心”的神圣权威和“边缘”普通民众建立起来的权威等级秩序,这种等级关系是“中心泽被四周,四周拥戴中心”,隐喻了国家权力和社会地方权力之间的互动渗透关系格局。其次,龙牌会仪式通过“表达性象征”隐喻了人们对于现实社会的期待和社会职业人群的分类观念。在请香和看香这一套类似“上传下达”的人际沟通中,建构了人们对于向神灵敬拜的“内外”有别的人际关系格局,反应了人与中介、中介与神、人与神之间的社会关系秩序,隐喻了人们世界观中的分类等级秩序。民间仪式在一定程度上体现了民众的文化认同感和民族认同感,体现着国家权力不断“细胞化”基层社会参与社会秩序重建的过程。再次,人神沟通的力量源自人的主观意识中的相信,相信某一种力量的存在,民间信仰作为一种文化力量发挥隐喻、塑造和再诠释的作用,人们依靠头脑中的想象和认知分类观念安排生产、规范自己的行为。最后,民间信仰通过“指示性象征”实现社会现实的分类。从范庄的悬挂和祭拜神案的摆放、布局来看,范庄龙牌会的民间信仰是一种植根于地域崇拜,以龙神为主导支配力量,以所有其他各路神仙为附属的崇拜力量形成的一种权威等级秩序。龙牌会四种仪式象征如表3所示。

综上所述,河北范庄龙牌会作为一种民间信仰和仪式实践分别通过“统合性象征”“表达性象征”“指示性象征”“规范性象征”四类象征实现着民间仪式和现实社会之间的隐喻关系。民间信仰通过仪式实践中的各类活动过程,反映了普通乡民的生活现场与文化观念,是现实社会的缩影,他们按照既定的信仰和规则意识安排自己的生活,建立日常生活的普遍规则。在乡村振兴的背景下,充分尊重、保护和理解本地乡民的文化价值观念,尊重地方社会的民间信仰,充分发挥乡民的文化主体性,挖掘民间信仰文化对社会行为的规范作用,通过仪式的象征作用传承地方民间文化,有利于涵养乡风文明,促进乡村社会秩序重塑。

表3 民间仪式过程和实践活动的象征作用和社会隐喻