提升智慧水平: 当代大学通识教育理念与路径选择

龚 放

(南京大学 教育研究院,江苏 南京 210093)

台湾大学黄俊杰教授是台湾高等教育界通识教育理论研究的领军人物和变革实践的操盘手。1996年深秋,我赴香港中文大学参加“华人地区大学通识教育研讨会”时,有幸与黄教授相识并聆听他纵论大学通识教育的由来与发展走向。今天,拜读黄先生的新作《21世纪大学理念的激荡与通识教育的展望》,依然感到思路敏捷、视野开阔,读来倍感亲切,受益匪浅。黄先生在文章中提出:“我们思考台湾通识教育的前途,可以从以下三个问题出发:(1) 通识教育的本质是什么?(2) 通识教育的目的何在?(3) 通识教育应经由何种过程而完成?”真是言简意赅,一语中的!

其实,岂止是台湾地区?或者大陆地区?我们探究当代大学通识教育的发展走向与面临难题,都应当循着这样的脉络、经纬,溯流探源,披沙拣金。

一、理想还是功用,抑或二者兼顾?

黄俊杰先生把对当代大学通识教育的思考放在“21世纪浪卷云奔、惊涛拍岸”的大背景下进行。他强调指出“在教育领域中,21世纪最大的变化之一,当推大学理念的变迁与新旧教育思潮的激荡。新旧大学理念的相激相荡,处处牵动各国高教政策与大学通识教育的新动向。”这是具有指向性的论述。大学通识教育是大学教育的重要组成部分,大学教育的实践离不开一定的教育理念的导引,而我们考察当代大学通识教育面临的困惑、难点及挑战时,必然要梳理、评估当代不同教育观念、教育思潮的“相激相荡”,评说其利弊得失。

我认同黄俊杰先生从当代教育思潮的此起彼落、“相激相荡”着手来考量当代大学通识教育走向的大格局、大思路,但却不完全苟同他对传统与现代教育观的评述与批判。

“盱衡21 世纪世界各国高等教育的动向,最引人注目的现象当是现代的讲求实用的教育观的新发展,并与源远流长的传统教育观互相争衡,激烈振荡。”回顾国际高等教育发展的历史,黄俊杰先生的这一判断是能够成立的。重视实际应用,拒绝空疏学问,确实是逐渐抬头并占据上风的一种教育思潮,问题在于黄俊杰先生后来就用“工具论”“功利化”甚至“商品化”来取代“讲究实用”,进而将其作为“靶子”大加挞伐。我认为不无偏颇,且模糊了焦点。

1963年美国加州大学校长克拉克·克尔在哈佛大学发表了一篇充满激情的演说,指出:19世纪中叶纽曼所赞许的大学,充其量是“一群僧侣居住的村庄”;20世纪30年代亚伯拉罕·弗莱克斯纳的“现代大学”,也不过是“一座由知识分子垄断的城镇”,它们都难以与克尔所自诩的“充满无穷变化的大都市”——“多元化巨型大学”相匹敌。高等教育研究界喜欢把这三位大家所写的三本著作,作为高等教育不同发展阶段的“里程碑”。其中约翰·纽曼撰写的《大学的理想》1852出版,而克拉克·克尔所撰写的《大学的功用》刊行于1963年。一百多年风云变幻,高等教育关注的重心从idea 嬗变为uses ,大学的价值钟摆从“理想”转向“功用”,充分显示了占主导地位的高等教育观发生了倾斜、出现了根本性的变化。美国学者约翰·S·布鲁贝克把这两种不同的高等教育哲学归纳成“认识论哲学”与“政治论哲学”。他观察到,“二战”结束以后,关于高等教育未来发展方向的争论日趋激烈,“结果,政治论的高等教育哲学与认识论的高等教育哲学并驾齐驱,甚至压到了认识论的哲学。”[1]16

事实上,大学是应当坚持“理想”、强调“理性的发展”和“心灵的装备”?还是注重“功用”,帮助学生获得“生存的能力”以及“实用的技能”?让大学成为社会发展的“思想库”、“动力站”、“技术源”和“人才高地”?学者专家们一直见仁见智,争论不休。

布鲁贝克注意到,“正如高等教育的界限埋嵌在历史发展中一样,高等教育哲学的许多方面也是随着历史的发展而逐步显现的。”[1]3事实上,无论是中世纪的欧洲大学,还是19世纪德国模式的大学,或者当代多样化、多层次、多形态的高等院校,它们都是以满足各自所属历史时期所处社会发展阶段的不同程度的需要,来获得各自的合法地位的。换句话说,满足接受高等教育的个人生存发展的需要,与满足所在社会生存发展的需要,是任何社会、任何国家高等教育的立身之本、不二法则。在世界发展的实际进程中,很难找到一个完全排斥“功用”、“不问西东”而纯粹只讲理想和理性的高等学校。古希腊时期的“七艺”课程,为何对“文法”“修辞”和“辩证法”情有独钟?古罗马为何将“演说术”和“雄辩术”作为必修科目?原因就在当时的贵族和自由民子弟要进入上流社会,必须具有流利、雄辩的口才和敏捷、慎密的思维,这些课程的开设自然不无促进思维发展、强化心智训练的一面,但同时也不可否认具有其实际应用价值,是青年才俊步入上流社会必备的“敲门砖”和“晋升术”。布鲁贝克曾经一针见血地指出:为后人称道和尊崇的“自由教育”、“博雅教育”其实只是“等级社会中少数上流阶层的特权”:“自由教育只适合于与奴隶、工匠相对的‘自由人’。由于无需做工谋生,自由人能够越过市民生活从事国家管理。”[1]75为“自由人”所拥有的教育特权是,他们无需研习“做工谋生”的专业技能,而可以尽其所能通过“自由教育”“博雅教育”提升自己的心智水平、思维能力、审美情趣和优雅风度。这些,既是绅士不可或缺的素养、能力,也是他们跻身上流社会并立于不败之地的“本钱”和“本领”。当然,对于“用”,人们也不妨更为辩证、更加开放地理解,诚如有些学者所言,既要青睐“有形之用”,更要重视“无形之用”、“不用之用”。例如,心智的发展、思维的训练、情商的丰沛乃至“实践智慧”的提升等,看似与求职谋生并不相干,其实从长远看,它们才是人生征途上的“决胜之道”和“不败之因”。

随着工业革命引发的经济、社会发展,作为“因变量”的高等教育自身也发生了深刻而巨大的变化,一方面,规模的扩大和体量的增加,使得今日的大学不再是小而精、小而纯的“精英教育”,不再是王公贵族子弟或才智出众着的禁脔之地,而成为越来越多的青年一代成长发展必经的阶梯、平台。“旧时王谢堂前燕”而今“飞入寻常百姓家”,可以作为高等教育大众化、普及化的真实写照。另一方面,学问的大厦越来越宏伟,分科又越来越精细,大学所要培育和造就的,不再是像“学问大师”亚里士多德或培根那样的“以所有知识为自己研究学问领域的人”,也不再是潇洒的骑士、高雅的绅士或“修齐治平”的能吏,而是越来越多的医生、护理师、路桥工程师、建筑设计师、芯片设计师或程序录入员……这些人中间,只有少数人有希望或有意愿成为“精通有限领域学问的人”,更多的人则在关注与追求某些专业领域的“应知应会”。这样,当今大学在纠正“君子不器”旧弊、更加注重“uses”的同时,也可能走向另一个极端,即把教授的关注点和学生的关注点都集中于“工具性的技能”与应聘求职的“即战力”,而忽视了“全人教育”、“通识教育”的价值。

我们所要反思和甄别的是,近代以来从中国的顾炎武到日本的福泽谕吉前赴后继倡导的“实学”,是不是顺应了社会发展需要和历史演变趋势的必然?大学教育强调“学以致用”究竟有没有错?我们需要纠正的,应该是过度注重“功用”“实用”和“效用”而产生的偏差与消极现象,如黄俊杰先生所指出的把教育窄化为“功利化”“商品化”“工具论”倾向,因过分强调“专业对口”而忽视甚至无视通识教育等导致的片面与狭窄。我们不应当因为出现了这些问题和弊端,就否定了当代高等教育“学以致用”的发展趋势。在“idea”和“uses”之间,尚有很大空间,高等教育的价值钟摆从“理想”“理性”向“功用”“实用”摆动过多,因而有所回摆是需要的,也是必然的,但不应当也不可能重新回摆到昔日的“理想大学”“理性大学”一端。

当代的高等教育如同业已冲出夔门、奔涌不息的浩浩长江。孔夫子自己曾经面对大江大河由衷地感叹:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”我们怎么能够因为大江东去时在“惊涛拍岸,卷起千堆雪”的同时也卷起枯枝败叶和形成泡沫,就试图折回从前,就一味地赞美三江源头的涓涓细流甚至一泓清泉呢?星转斗移,时移势迁,孔夫子时代的“君子不器”和“修齐治平”之学,已经是“昔日黄花”,如果在21世纪的今天还在留恋两千多年前的教育思想和主张,还试图用它们来指导今日的教育实践,那就难免胶柱鼓瑟的迂腐和刻舟求剑的尴尬了!

我们需要的,是在大学的“理想”与“功用”之间寻求平衡,是努力找到大学通识教育与专业教育的结合部和耦合点,在继续坚持“学以致用”的同时,帮助莘莘学子不忘家国情怀;帮助他们在掌握“以何为生”本领的同时,懂得“何以为生”的缘由,成为既“为稻粱谋”,又“为天下忧”的栋梁之才。这才是当代大学通识教育的“人间正道”,才是我们需要着力解决的难点问题。

二、发展理智,抑或提升智慧水平?

美国学者弗莱克斯纳曾经一再强调,大学教育的精髓和要义在于提升学生的智慧水平,他甚至在发表演讲的20世纪30年代,在展望十年、十五年后的发展时,断言届时堪称优秀、杰出的新闻、商业人才,应当属于那些“虽然没有受过任何类似对付今天各种问题的培训,但却受过教育、能够运用所有智慧和以广博的视野处理所在时代不断变化之问题的人才。”[2]156。他还由衷地感叹:“很久以前德国就懂得了:企业之所以需要大学,不仅是因为大学为它们的实验室培养化学家和物理学家,而且还因为大学训练了适用于任何领域的智慧。这一课,美国的大学还有待于学习。”[2]155

弗莱克斯纳的见解需要引起足够的重视!如何理解他所说的有关“智慧”的两层含义?其一是“受过教育”且“能够运用所有智慧”;其二是“大学训练了适用于任何领域的智慧”。这既将大学所接受的教育由我们惯常所关注的知识、能力上升到“智慧的高度”,同时也将解决专门领域的技术和难题扩展到“适用于任何领域的智慧”。由此看来,大学通识教育之所以被视为大学教育的精髓而非“点缀”,就在于它提供了让学生在掌握宽广知识的基础上“拓展视野”并“提升智慧”的可能和途径。前者让他们摆脱狭隘和偏执,后者则使得他们灵活、变通,不仅见多识广,而且富有智慧。在这个严肃的命题面前,不仅仅是美国的大学“还有待于学习”,中国的大学都 “还有待于学习”。包括工矿企业在内的社会各界,需要大学提供的,不仅仅是掌握了专门技能和知识奥妙的物理学家、化学家、工程技术人才,他们更在意、更看重的,是这些走出大学之门的毕业生具有“适用于任何领域的智慧”。不仅仅是掌握知识的全面与通透,更重要更关键的是在通识基础上的“智慧提升”。

布鲁贝克将“高深学问”作为他的高等教育哲学的奠基石,他认为“第三阶段教育和高等教育有着低层次学校中碰不到的特殊问题”,“高等教育研究高深的学问”,是它与中等、初等教育最大的不同[1]2。弗莱克斯纳对大学教育与中学教育的区别与差异,与布鲁贝克的“高深学问说”大相径庭,他强调:“在我看来,中等教育与高等教育的区别是未成熟与成熟之间的区别。”[2]22很显然,布鲁贝克关注的是高等院校教授、学生活动所涉及的“材料”——知识学问的内容与程度,而弗莱克斯纳关注的是人,是学生“成熟”与否。而“成熟与否”的标志,就看是否具备了“适用于任何领域的智慧”,即“受过教育、能够运用所有智慧和以广博的视野处理所在时代不断变化之问题”。“智慧的获得与提升”,既与理智的训练和心智的培养相关,更需要通过应用的实践来体现、来检验。这就恰到好处地将“idea”与“uses”统合融汇了。单单依靠专业教育、技能训练,没办法赋以学生“广博的视野”,也没办法让学生形成足以应对来自“任何领域”的多变且充满不确定性挑战的智慧。必须借助于精心设计、协力创新的通识教育,必须将通识教育与专业教育统筹考虑,通力合作,相辅相成,相得益彰。

当今时代正处在“百年未有之大变局”(1)2018年6 月,习近平总书记在外事工作会议上的讲话,参见2018年6月18日《人民日报》第一版。,有学者断言:“总体感觉,现在世界非常‘不确定’。套用美国朋友的口头禅,‘现在唯一确定的就是不确定’。”(2)2017年12月29日,新华网:这个世界将如何?现在唯一确定的就是不确定。https://news.china.com/internationalgd/面对复杂多变的世界,当代大学所培养的人才,毫无疑问正是弗莱克斯纳90年前所强调的“虽然没有受过任何类似对付今天各种问题的培训,但却受过教育、能够运用所有智慧和以广博的视野处理所在时代不断变化之问题的人才”。我们在惊叹弗莱克斯纳穿越时空的远见卓识的同时,深感现行的“打补丁式”的通识教育——区区14-20个学分的通识课程已经难承其重,甚至无济于事。我们必须重新认识当代大学通识教育的使命与目标,必须重新设计和探索“提升智慧水平”的方法、形式和载体。

就大学通识教育是否必要、何时进行等问题,学者专家也曾有多年争论和很大分歧。

《耶鲁学院1828年报告》主张大学经典课程的原则只有两条:“训练”和“装备”心灵。因此他们排斥了所有其他课程,“阻止了所有关于商业、机械制造和农业的学科进入大学——因为这些学科的知识完全可以在会计室、车间和农场里学习。他们希望大学强调学习文学与科学,因为这些是毕业生在繁忙的日常生活中可能永远不会有时间和机会去探求的学问。”[1]5耶鲁为代表的高等教育哲学曾经领航了美国高等教育一个多世纪,“赠地法案”的付诸实施逐步冲破了这样的格局,实用教育、专业课程逐步进入了大学的校门并且登堂入室。人们在批判耶鲁教授的迂阔、保守多年之后,特别是在品尝到过度的专业教育酿出的苦酒之后,重新反思却发现耶鲁报告仍然尤其可取之处:知识海洋浩瀚无垠,大学四年时日苦短,必须将好钢用在刀刃上,凡是将来有机会接触和学习的知识、技能,不必占用大学期间的学习生涯,大学四年必须研习在离开大学之后“在繁忙的日常生活中可能永远不会有时间和机会去探求的学问”。此外,本科教育阶段,正是年轻人思考人生、认识世界、接触社会的关键时期,有关世界观、人生观和价值观“三观”形成的教育必须放在此时进行,方才“好雨知时节,当春乃发生”。

然而,当人们的认识存在局限,仅仅把通识课程作为大学通识教育的为数不多的渠道和平台时,常常把大学的前两年留作基础教学和通识教育,而将后两年完全交给专业教育。这样安排的偏颇与失当也开始引起关注并得到纠正。因为通识教育并不仅仅限于课程、止于课程,师生的交往交流更是通识教育的主渠道和主战场。这方面的变革与调整方兴未艾。

笔者认为,需要重申“一个指导思想”:即大学期间所有的教育活动,包括显性、隐性的课程,有形、无形的“教”,自觉、不自觉的“学”,都服从于一个目的:使学生的知识、能力和素质得到全面、平衡、和谐和可持续的发展,以达到“提升智慧水平”和成人成才的目的。

当代大学通识教育应当肩负“三重使命”:其一是补缺、纠偏,避免过度的专业教育可能产生的片面、狭隘与知识的碎片化;其二是整合、贯通,由知识的统摄渐臻智慧的领悟,获得对于人与自然、人与社会、人文与科学、情感与理智等的统一、全面的把握;其三是超越,即超越小我、超越功利,由追求知识的整合到促进身心的全面发展,由智慧的领悟、情感的发展、价值的澄清到良好人格、禀赋的养成[3]。这既可看作当代大学通识教育的三项使命、任务,也可视为当代大学通识教育的三重境界或三个层次。它们相互衔接而又“渐入佳境”。

三、课程、阅读,师生交往,抑或多管齐下?

当代大学通识教育如何振兴?通过怎样的渠道与方式,让通识教育如春风化雨、深入人心,帮助莘莘学子“提升智慧水平”?

(一) 通识课程的开设与调整

黄俊杰先生介绍了美国和日本顶尖大学的最新变革思路与举措,也提出了中国台湾地区高校通识教育新的谋划。无论是美国的哈佛大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学,还是日本的东京大学、京都大学两所名校,或者中国台湾地区的最高学府台湾大学,几乎都主要是在通识课程的设置、开发与选修学分的增减上做文章,略有新意的变革仅仅体现在修读领域的设置上。例如,哈佛大学在2007年的方案曾经把通识教育课程分为八大领域:美学与诠释性理解(Aesthetic and Interpretive Understanding)、文化与信仰(Culture and Belief)、经验性与数理性推理(Empirical and Mathematical Reasoning)、伦理推理(Ethical Reasoning)、生活系统科学(Science of Living Systems)、物理科学(Science of the Physical Universe)、世界的社会(Societies of the World)和世界中的美国(The United States in the World),学生需要在这八大领域中分别修读一门课程。其中“文化与信仰”和“世界中的美国”是因应“911”恐怖袭击事件而增设的,目的是“提升大学生对不同宗教信仰的同情与理解,以及思考美国在新世界中的定位。”[4]2018年付诸实施的新一轮哈佛通识教育改革,则将八个领域归并为四大领域:美学与文化(Aesthetics & Culture),历史、社会与个人(Histories, Societies, Individuals),社会中的科学与技术(Science & Technology in Society),伦理与公民(Ethics & Civics)。学生除了要在这四个领域各修读一门课程以外,还需要在文理学院的三个主要学科群中分别选修一门,加上修读一门与量化思维相关的课程,总共是8门通识课。课程的开设与修读,始终是通识教育得以实施并取得实效的重要抓手。根据不同的原则,划分相关的领域,要求学生“必中优选”,就是为了让学生尽可能多地触及人与自然、社会的不同层面,尽可能平衡对人文、社会、科学、技术及工程等不同领域的认知,避免因为过度的专业教育而落入“瞎子摸象”或“井蛙之见”的窠臼。

(二)名著阅读以移情易性

名著的阅读和理解,也是帮助学生摆脱狭窄、告别偏激、拒绝平庸和避免盲目的“不二法门”。中国古代哲人主张“读万卷书”与“行万里路”并重,重视“腹有诗书气自华”。弗朗西斯·培根作为近代实验物理学的开创者,特别注重广泛阅读在人的发展成长,特别是移情易性方面的作用:“读书足以怡情,足以博彩,足以长才”,他对不同领域的阅读“开卷有益”的论述经典、隽永,脍炙人口:“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。”(3)弗朗西斯·培根著,王佐良译《论读书》美国哥伦比亚大学教授厄斯金(John Erskine)可能是最早倡导大学生阅读名著的学者,他在上世纪初就要求学生在大学最后两年中,每周至少阅读一本西方名著。芝加哥大学校长赫钦斯是将名著阅读作为大学通识教育切入点和主渠道的旗手,他不仅论证了名著阅读在大学教育中的地位,认为“这些古今人类的智慧精髓以及文化宝藏,是通识教育取之不尽的教材来源,经过去芜存菁的筛选,可以作为通识教育的最佳内容”,而且从1937年起即支持并指导了圣约翰学院的“名著阅读”实践。他还主编了54册《西方名著》,罗列了近三千个话题,从中提炼出102个古往今来最重要的“伟大理念”、“导向性理念”(leading idea),要求学生结合名著阅读深入研讨、澄清和理解。可惜的是,由于未能达到他自己提出的“去芜存菁的筛选”,向大学生推荐的名著失之于多、失之于滥、失之于深奥和艰涩,圣约翰学院的实践并不成功,难以为继,煌煌54册的《西方名著》也只能束之高阁。

尽管如此,人们在指陈赫钦斯“名著阅读计划”大而无当的同时,仍然接受了他将名著导读作为大学通识教育的一个渠道、一种途径的遗产,继续探求恰当的、适度的、精选的名著读本与导读课程。美国的斯坦福大学和中国台湾的元智大学,都在这两方面进行了有益的尝试。

(三) 师生交往“功莫大焉”却未得青睐

许多著名学者教授都曾经从不同角度阐述师生交往、互动交流的通识教育价值。德国学者雅斯贝尔斯高度评价这种“交流”对大学实现目标的作用与意义。他反复强调:“思想者必须进行相互交流。学者之间必须相互交流,师生之间和同学之间也必须相互交流。所有人之间根据自己的知识水平实现充分的交流是必要的。”[5]64他还分别从“教育模式”和“共同体特质”两个视角论证了这种交流的教育意蕴。首先,他描述了在古往今来的大学可能碰到的三种教育模式:经院式的教育、学徒式的教育和苏格拉底式的教育。他认为:“大学里面的教育,就其本质来说,是一种苏格拉底式的教育。”[5]82“大学的宗旨就是在理性王国的领地之内,装备一切必要的工具,提供一切可能的条件,引导每个人开辟全新的知识疆土,引导学生无论在作什么决定的时候都能够反躬自省,引导他们注意培养自身的责任感。”[5]82谁来装备工具、提供可能并引导学生?是大学的教授!是他们,通过授课、导读、研讨甚至质疑辩难等多种方式,引导学生走向成熟、臻于完善。其次,雅斯贝尔斯将这种“精神层面的交流”,作为大学师生共同体的本质特征加以论述。他说:“大学把人们集合起来,投身于学术或科学的学习,投身于精神生活。Universitas(大学)的最初含义——教师与学生的共同体——与它作为所有学科的统一体的含义是同等重要的。”[5]79后人常常给大学冠以“学术共同体”、“学科共同体”或者“科学共同体”等相近而又有异的称号,殊不知雅斯贝尔斯却认定唯有“师生共同体”才是大学的最初含义!这一定位决定了大学的特殊需求,即“这个理念要求有交流存在,不仅要有不同学科层次上的交流,而且要有不同个人层次上的交流。这样,大学就应该给学者们提供条件,使得他们能够和同行的学者和学生一起开展直接的讨论和交流”,即“苏格拉底式的交流”[5]97。通过教师与学生的交互、交往,从近距离的、多形式的密切交流到情感的豁然贯通,才触及教育的真谛,才算得上本真的教育。雅斯贝尔斯所看重和推崇的教育不仅仅是知识的传递,而是灵魂的碰撞,他将其喻为“一棵树摇动另一棵树,一朵云摇动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”[6]

当然,我们还必须提及1929年英国哲学家怀特海的金石之言:“大学之所以存在,不在于传授给学生的知识,也不在于提供给教师的研究机会,而在于在‘富于想象地’探讨学问中把年轻人和老一辈联合起来。由积极的想象所产生的激动气氛转化了知识。在这种气氛中,一件事实就不再是一件事实,而被赋予了不可言状的潜力。”[1]14这段名言因为布鲁贝克在《高等教育哲学》一书的引用而被中国高教研究界的学人耳熟能详,近三十年来不断地被引述被阐释,但我觉得还应该深入追问一下:为什么在怀特海看来,大学存在的理由和价值并不仅仅是学生听课、教授研究?为什么通过“富于想象地”探讨研究“把年轻人和老一辈联合起来”,“一件事实就不再是一件事实,而被赋予了不可言状的潜力”?这“不可言状的潜力”又体现在哪些方面?

如此看来,人际交往,特别是师生之间的交往,乃是大学教育潜移默化、成人育才的关键所在,是大学教育的初心与本色。中国的一些古语格言,如“谈笑有鸿儒,往来无白丁”“奇文共欣赏,疑义相与析”“独学而无友,则孤陋而寡闻”等,同样凸显了交往、交流、切磋、研习对学问精进、人格涵养的作用。清华大学老校长梅贻琦则提出他精辟独到的“从游”论:“学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也。大鱼前导,小鱼尾随,是从游也。从游既久,其濡染观摩之效,自不求而至,不为而成。”这“大鱼前导,小鱼尾随”的“从游”,这“从游既久,濡染观摩”而收“不求而至,不为而成”之效,更是对“大学师生共同体”应有境界的鲜活写照(4)见梅贻琦:大学一解,《清华学报》1941年4月第十三卷第一期“清华三十周年纪念号”上册。“学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也。大鱼前导,小鱼尾随,是从游也。从游既久,其濡染观摩之效,自不求而至,不为而成。”。

值得我们警醒和反思的是,对人的发展特别是“智慧的提升”有根本影响和重大作用的“师生交往”,却始终未能进入大学通识教育研究者和实践者的视野。特别是进入大众化甚至普及化阶段以后,高校的师生比失常,教授的工作重心与价值取向发生偏移,这些因素的叠加进一步加剧了师生的疏远和隔阂,人们似乎忘怀了师生交流的重要意义和价值,同时也有意无意地认可了“师生共同体”近乎解体的现实。这实在是当代高等教育的一个失误,也是大学通识教育的一个盲区、一个痛点。

四、案例:南京大学通识教育多管齐下的探索(5)这部分的内容主要取材于南京大学周宪、徐兴无等申报国家级教学成果奖材料《“悦读经典计划”——重塑大学读书文化的育人路径新实践》。该成果获得2018年国家级教学成果一等奖。我曾经于2018年5月在贵州铜仁学院举行的海峡两岸大学通识教育研讨会上报告,并以《知书达理 悦读致远——南京大学通识教育的新理念和新探索》之名,发表在台湾通识教育学会主办的刊物《通识在线》第78期。

继续开设高质量的通识课程,特别是遴选高水平的教师开好“新生研讨课”和“名著导读课”,把它们作为通识教育的切入点,作为指导经典阅读、加强师生交流互动的抓手,以带动和引发多形式、强频度和深层次的师生研讨……多管齐下,是推动当代大学通识教育深入、持续发展的新理路。在这方面,南京大学做了有益的尝试,并取得了可喜的成效。

2006年,南京大学形成了“学会学习与学会做人融通”的人才培养新理念,举办首届“南大读书节”,组织专家推荐“年度阅读书目”,开始将经典阅读作为大学通识教育的一个重要切入点。历经15年的研究、探索,在实践中不断打磨、修正,逐步发展成为以经典文本及课程体系为载体、以三大育人模块为内核、以“师生育人共同体”构建为支撑,融入育人全过程的“悦读经典计划”,业已趟出一条“阅读兴趣激发→阅读思维训练→文化自觉启迪”的通识教育新路。

(一)实施目的:慧眼、慧识、慧心 “三慧并重”

所谓“三慧并重”即依托古今中外经典原著,以中外经典文本为载体,践履中国文化“知而有所合谓之智”的理念,引导学生亲近经典以形成“观世界之慧眼”,研读经典以“体悟古今智者之慧识”,深入理解经典以“提升自我境界之慧心”。

(二)实施举措:载体创新、模块互补、共同体重构“三管齐下”

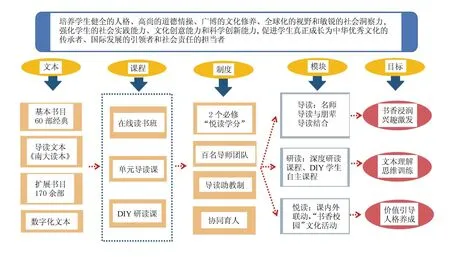

所谓“三管齐下”,一是以载体创新推动大学通识教育落地,包括开发涵盖60部经典书目、百余扩展读物和60余万字《南大读本》的系统性阅读文本体系,创建虚拟课堂与传统课程相配合,层次递进、教学相长的悦读课程群,如图1所示。

图1 “悦读经典计划”育人路径

二是以系统性育人模块推动大学通识教育融入培养全过程,也就是将导读(名师导读、朋辈导读)、研读(深层次阅读研讨)、悦读(第二课堂读书活动) 三大育人模块交织互补,纳入人才培养方案,覆盖全体本科生并贯通课内外。

三是通过构建“师生育人共同体”启迪学生文化自觉: 创新“DIY课程”机制,凸显学生在读书文化中的主体作用,促进从“要我读”向“我要读”转变;从教授的引导、指点到学生的“自我建构”、“知而行之”、“悦读致远”。

(三)精心设计经典阅读文本系统

精心设计经典阅读文本系统,是南京大学通识教育新探索的第一步。

一是遴选推荐书目,根据本科阶段学习特点,确立了经典书目推选的五个原则:经典性、思想性、知识性、前沿性和可读性,组织专家推荐、师生投票,遴选出“文学与艺术”、“历史与文明”、“哲学与宗教”、“经济与社会”“自然与生命”和“全球化与领导力”六大单元共计60部中外经典书目。

二是编辑出版《南大读本》:组织专家编撰配套基本书单的《南大读本》,上下两册、60余万字,为学生提供阅读导引。

三是划定扩展书目:通过延伸推荐170余部其他优秀经典、牵头主编《中国文化二十四品》丛书、引进《牛津通识读本》,拓展学生阅读广度与深度。

四是开发数字化文本:建设经典书目数字化资源平台和在线课程平台,开发移动终端“掌上悦读”APP,师生实现数字化阅读与线上教学。

(四)构建贯通课内外的三大模块

将“悦读经典”纳入本科生培养方案,通过三个模块学习获得2个“悦读”必修学分: 其一是“导读”:聘请校内外名师开设经典导读课程100门,并同步开展各类读书活动每年逾300场,课堂内外导读相结合。其二是“研读”:建设DIY经典研读课107门,采用小班化师生研讨教学方式,师生共同开展探究式教学,培养学生沉浸式阅读习惯。其三是“悦读”:成立学生“悦读书社”、组织 “读书节”、追问名师讲座、辩论赛等全校性活动,每年逾30场,建设崇尚经典的书香校园。

(五) 创设DIY课程

经过精心设计和谋划,终于在2017年面向全体本科生推出50门“DIY(Design it yourself)研读研究系列课程”

与传统课程中学生仅仅是扮演选课与上课角色不同,南京大学的DIY研读课从课程设置到开课、授课,全部由学生主导完成。学生按照选课流程通过遴选后,在开课的前两周内,可以通过试听方式体验并有所取舍、有所调整,教师则根据学生试听表现和对课程教学要求的适应度不断微调。课程采取研讨的形式,每个课程的选读者一般15个人左右。

DIY研读课的程度高于新生研讨课和通识课程,而又不同于硕士生、博士生课程的高度专业性。它可以作为本科生与研究生衔接的过渡课程。 DIY研读课程由南京大学悦读书社、教务处,人文社会科学高级研究院和相关院系联袂打造。本科生只需在教务处网站按照选课流程,填写一份“定制订单”,通过遴选后,便可“定制”老师及授课内容。这种以“学生DIY设计课程主题+邀约名师授课”的研读课程模式,激发了学生自主发展、自主设计的热情,吸引了大批学子的参与。

DIY课程不再是传统的单向教学,而是由学生与老师围坐一室共同研讨经典文献,学生的研讨。争论由以往的“点缀”或“变奏”变成“主奏”。如文学院的“四书研读”“左传研读”由徐兴无教授开设 ,他建议同学预先阅读杨伯峻的《春秋左传注》,并参考查询西晋杜预《春秋经传集解》。徐教授在第一堂课即对“传”和“经”进行阐释,强调在读传和经时应当顺读、通读,然后将大部分的课堂时间留给同学,每节课由一名同学主持研读,由其决定研讨的主题、内容、形式和节奏,教授仅仅在研讨结束时点评并有所补充。诺贝尔文学奖得主让-马里·古斯塔夫·勒克莱齐奥从2013年起连续五年在南京大学任教。他用全英文授课的2017年“现实:文学与艺术中的现实主义与理想主义”经过学生票选,被纳入了DIY研读课名单。因为这门课深受欢迎,吸引了千余人网上抢课,教务处破例投放了100个名额,结果是112人入围。尽管只有六周课时,但内容丰富,涉及文学、艺术、哲学等多个领域,师生互动,人气爆棚。期末时学生提交的全英文课程论文,也让勒克莱齐奥眼睛一亮,他给其中一份答卷打了98分。

南京大学通识教育的新一轮改革,最值得肯定和推广的有三点,其一是将通识教育的目标指向确定为知书达理、“三慧并重”,即“观世界之慧眼”、“体悟古今智者之慧识”和“提升自我境界之慧心”。其二循循善诱,引人入胜,激发学生亲近经典、悦读经典和理解经典的主动性和主体性,最终由“要我读”到“我要读”到“我爱读”。这里的关键是分层设计,环环紧扣,目的是要培养和激发学生的兴趣,产生“悦读”的效果,养成终生受用的学习惯习。例如,从入选的60本经典著作中各选择其中最出彩、最精髓的一个章节,聘请功底厚、有见地的学者撰写导读引语,提出思考问题(一般不超过4个)和延伸阅读建议(一般不超过5本)。这样就会将求知欲望强烈且又兴趣广泛的90后大学生吸引过来,从“有感”“有趣”到“有得”“有瘾”,真正领略经典名著理论的精湛、批判的犀利、文字的洗练等历史价值与当代意义,从而产生登高望远、一识庐山真面目的决心。其三是多管齐下,将课程、阅读与师生交流等渠道都结合起来。不仅在课程开发、名著导读方面有所革新,有所拓展,而且通过DIY课程的开设,让学生点唱,邀专家阐发,将教授学者深度卷入“悦读计划”,为多形式、高频度、深层次促进师生交流互动创造了可能,为重构新时期的师生共同体提供了一个范例。