《本草纲目》早期译介研究*

——以《中华帝国全志》为例

张林熹 刘 娅②

李时珍读万卷书,行万里路,勤求古训,博采众方,十年阅读鉴别、深入民间请教、亲自采药考察,历经27年方才著成《本草纲目》巨著。《本草纲目》以宋代唐慎微《证类本草》为蓝本,集唐、宋诸家本草之精萃,独辟蹊径,把本草学推向一个新的高峰,是我国古代药学的集大成者。明万历十八年 (1590年)付梓于金陵胡承龙[1],此为《本草纲目》最早版本,其后,随着国际文化交流日益发展,各种翻译版本相继出现,获得了世界范围的赞誉,《本草纲目》也因此成为一部具有世界性影响的博物学著作。1607年,《本草纲目》首次传入日本[2],随后传至朝鲜及越南。17世纪波兰传教士卜弥格首次将其传入欧洲,而欧洲人真正开始重视《本草纲目》的科学研究价值则得益于1735年出版的《中华帝国全志》。

1 《中华帝国全志》及其英译本

《中华帝国全志》(DescriptiondeL'EmpiredelaChine)全称《中华帝国及其鞑靼地区地理、历史、编年、政治、自然之描述》(Descriptiongéographique,historique,chronologique,politiqueetphysiquedel'empiredelaChineetdelaTartariechinoise)首刊于巴黎,被后世称为18 世纪欧洲汉学“三大名著”之一。该书由常驻巴黎的法国耶稣会士杜赫德(Jean-Baptiste Du Halde,1674年~1743年)汇集27位耶稣会士的大量手稿、著述及译作编辑而成。这27位供稿者长期生活在中国,以博学广闻著称。为了更好地交流与传教,他们学习中文,阅读中文文献,并将他们认为有价值的文献传回欧洲,欧洲人对中国产生的最初印象便是源于此书。编者杜赫德虽然一生从未到过中国,却在25年间一直与遍布中国各省的其他传教士保持“必须而持续”的通信[3]。 之所以“必须”是由于耶稣会建立初期设立了通信制度,也正是得益于这项制度,整个传教士阶层才能以集体文学的方式,刻画中国形象的百科全书。

书如其名,《中华帝国全志》涉猎领域极广,几乎无所不含,共四卷,其中第三卷包含中医学相关内容。英译版最早由出版商瓦茨(John Watts)以《中国通史》(TheGeneralHistoryofChina)为名于1736年在伦敦出版。出版商凯夫(Edward Cave)于1738年重译该书,名为《中华帝国及华属鞑靼全志》(DescriptionoftheEmpireofChinaandChineseTartary),共两册。“瓦茨版”为节译本,而“凯夫版”为全译本。“凯夫版”中涉及中医学部分为第二册183页~235页,译文名为TheArtofMedicineamongtheChinese(《中国人的医术》),正文涉及三部中医药著作:西晋王叔和的《脉经》、明代李时珍的《本草纲目》, 以及清代石成金的《长生秘诀》。其中《本草纲目》的节译即是现存《本草纲目》早期译介的代表作之一。

本文将以全译本“凯夫版”为蓝本,尝试对《本草纲目》早期译介进行梳理和分析。

2 译介学与《本草纲目》的早期译介

“译”即翻译,“介”即传播,译介学是融合翻译与传播的综合研究,其关注点不是传统的语言转换,而是转换过程中原文信息的失落、增添、变形、扩伸等问题。译介学把翻译文本看作一个既成事实,对其交流传播及译入语中的接受情况进行描述性研究。“文化转向”之后,翻译研究突破单一语言层面的“译”,转而开始关注翻译文本的“介”。正如韦努蒂[4]所言:“翻译是在致力于转述一个异域文本,以达到理解交流传播之目的。”译介学学者谢天振[5]指出:“翻译文本的产生只是传播的开始,在它之前还有选择谁翻译和译什么的问题,在它之后还有交流、影响、接受、传播等问题。” 因此,从译介学视角研究翻译文本能为译本如何真正走进译入语文化系统,达到有效的交流与传播提供有益启示,从而促进中医文化、中国文化走出去,使文化真正成为有效的软实力。

译介研究一般从译介五要素展开,即“译介主体”“译介内容”“译介途径”“译介受众”与“译介效果”。由于《中华帝国全志》成书年代久远,有关“译介主体”(译者)和“译介途径”(出版发行机构)的信息佚失较多,故本文聚焦“译介内容”及针对“译介受众”所采用的“译介策略”,并将简述其“译介效果”。

2.1 译介内容

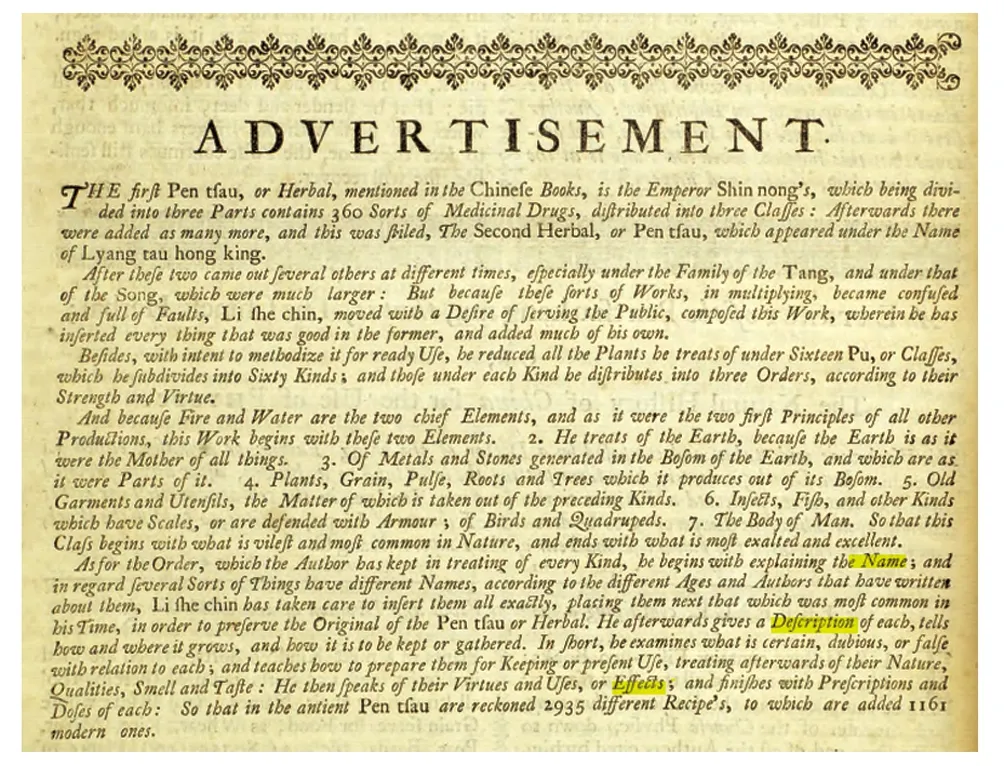

“凯夫版”的208页~236页为《本草纲目》的最早英文节译本,分为本草和医方二章。值得一提的是,在正式进入《本草纲目》节译之前,译者加入了前言(preface)与简介(advertisement)部分。前者主要涉及《本草纲目》的内容简要及内容划分;后者约500字篇幅,首先简要介绍了《本草纲目》的成书渊源,指出《神农本草经》及陶弘景的《本草经集注》为中国最早的本草著作,经过历代医家的不断补充,特别是唐、宋两代,本草书目内容庞杂,且存在不少漏误,明代李时珍为了服务大众,修改古代医学典籍之谬误,编著了《本草纲目》。此外,译者还提到了《本草纲目》的编排方式及体例等内容,包括本草药物的分类(Pu,or classes)以及每个条目所含的内容,译者将其总结为药名(name),药性(description)和功效(effects)。通过这两部分精炼而翔实的概要,西方读者便对这样一部来自异域,完全陌生的鸿篇巨著有了总体印象,为后文节译部分的信息传递、理解和接受打下了良好的基础。见图1[6]208。

图1 《本草纲目》简介

本草一章正文由三部分组成,即:Of the Origin of the Pen tsau,or Herbal,and of all Herbals,antient and modern,down to the present (历代诸家草本);Extract of the Pen tsau of the Emperor Shin nong(《神农本草经》摘录);An Extract of the Pen tsau of Lyang tau hong king,intitled,Ming i pye lu(《名医别录》摘录)。其中第一部分将汉、唐、宋、元、明五个朝代的诸家本草归类整理,对各类草本书籍仅有简单介绍,并非直译原文,仅为原文的删改译本。第二部分虽然较为忠实地翻译了原文内容,但总体仍为节译,且译者夹叙夹译,在译文中有大段评论性文字,以comments 和notes 形式引出。此外,译者还在译文中插入总结性或介绍性文字,便于以最小篇幅传达最大化内容。例如,They distinguish their Drugs,or Materia Medica,by five several Tastes;Sharp,Salt,Sweet,Bitter,and Strong:And by the four Qualities of the Air,according to which they are cold or hot,temperate and cool.[6]210试译:他们通过五味,即辛、咸、甘、苦、酸与四气,即寒、热、温、凉来辨别药物。

四气五味的概念是中药药性理论的基本内容之一,是进一步理解各种药物共性与个性及药物配伍的基础。对于西方读者来说,这确是完全陌生的概念。译者考虑到译介受众所处的文化语境,很大程度上发挥了译者主体性,或称创造性叛逆,在本草一章首先引入了这一概念,目的是为了让译文达到更好的译介效果,让中医异质因子得以在译入语文化中生根发芽。虽然译介并不准确,“sharp”“strong”两个词意思有些重合,不符合原文 “辛”“酸”的区别;而“四气”的气也并非空气(air)之意,但译者此举确能让目的语读者有更流畅的阅读体验。

医方一章一共记载了16种药物,包括Jin Seng(人参),Tea(茶),Elephant(象),Camel(骆驼),Hay ma or sea horse(海马),Musk(麝香),Hyau tsau tong chong(冬虫草),San-Tsi (三七),Rhubarb(大黄),Ngo Kyau(阿胶),white wax(白蜡),U Pwey Tse(五倍子),U Kyew Mu or tallow tree(乌臼木)等。其中,译者对人参、茶、象、大黄以及五倍子几种药物进行了较为详尽的论述。《本草纲目》对每种药物的论述均分为“释名”“集解”“药用部分”“气味”“主治”“发明”“附方”几个部分,十分严谨,且条理清晰。对比原文,译文阐述虽略显杂乱,但也基本囊括了药物的产地、性味、炮制方法、功效、配伍、附方几个方面。相比起“译”,译文似乎更注重“介”。译者并没有按照原文的顺序与格式来逐条翻译,而是在原文内容上进行语篇重组与改写。可以说,译者按照自己的偏好和理解有选择性地对不同药物进行了或详尽或简略的介绍。例如,对人参和茶这种欧洲人有所了解的药物,译者花了大量篇幅介绍其针对不同症状的附方。因为已知、熟悉的药物能弱化译文的异质性,深化译介受众的接受程度。

2.2 译介策略

法国著名汉学家、法国社会科学高等研究学院近代现代中国研究中心研究员蓝莉女士曾在访谈中指出,《中华帝国全志》在西方“发行量很大,受众很广,影响很大”[7]。作为一本介绍异域文化的巨著,《中华帝国全志》在译入语文化时空中的广泛传播着实不易,而这有赖于译者灵活的译介策略。首先,该书的译介主体为外籍人士,他们对于西方读者来说有一种自然的亲近感,因此,很容易产生威信效应和晕轮效应,即读者若相信译者是可靠的传播者,则会增加对译作的信任和兴趣。西方读者对与自己有相同信仰、价值观、语言、文化、宗教背景的译者更加青睐,也更易于接受他们的译作。其次,正因为该书的译者为外籍人士,他们的译介目的相较于中国译者而言更加单纯,仅关注知识和信息是否得到有效传播,译入语读者是否能够接受和理解。

“凯夫版”译本最显著的特点在于采用了夹叙夹译的译介策略,译者的评论、解析和原文节译完全融为一体。译者并不在意译文是否完整地反映原文信息,而是根据自己的理解和预判,选择性地翻译了他们认为有价值、易理解的内容。涉及复杂的中医病症、中医基本概念、药物相关概念和药物在中国的使用情况时,译者加入了大量亲身经历和翻译时的感受。如在医方一章中“人参”条后附有内容详尽的注释,译者提到完全理解各种复杂中医病症非常困难,在翻译过程中难免出现错误。因此,在翻译医方(receipts)时采用了字对字的直译(word-for-word),以便使西方读者对中医的思维和药物运用更为敏感,恰当地满足了他们的好奇。医方一章末尾译者也加入了自己的总结和思考:It would be needless to give a longer detail of these kind of prescriptions;the Chinese herbal,extracts of which I have given,would furnish enough to fill several Volumes;but of what use could they be in Europe,where the very names of the roots and simples are absolutely unknown[6]236?试译:这些附方无需更详尽的细节。我已对一些中国药草进行了概述,内容可以编成几卷书了。但我们连这些药物的根和药草制剂的名字都不知道,他们在欧洲又能有什么用途呢?

此段中译者明确表达了译文仅为节译,译者考虑到欧洲人缺乏药物相关背景知识,仅选取了部分内容。很明显,译者的译介目的在于让中医药在欧洲发挥作用,而非真正传扬中医药文化。因此,对于他认为无意义或无用途的部分采取了大刀阔斧的删减。

在介绍药物时,译者也时常寻找两种文化的共同点,把西方读者关于药物的已知信息作为“砖”引出富含大量新信息的“玉”,以减少陌生感。如“大黄”的译介开篇,译者提到:I'm not ignorant that this plant and its properties are very well known in Europe;however the reader may perhaps be glad to see the description of it,which was given by a rich Chinese merchant...[6]229试译:我知道欧洲人很熟悉这种植物及其特性,但我想他们应该也很想了解中国商人是如何描述它的……

关于“大黄”的使用方面,译者指出:The Chinese notion of the virtues of this plant is pretty much like ours in Europe[6]229.试译:中国人对这种植物功效的了解和我们相似。

这些承上启下的论述都能拉近译文与读者的距离,增强读者的阅读期待。

又如,在“茶”的译介中,译者首先解释了欧洲人对 “Tea”这一植物的命名渊源:The Europeans gave it the name of Tea because the merchants of Europe,who first passed by China in their voyage to Japan,landed in the Province of Fok yen,where they first came to the knowledge of it[6]221.

试译:茶在欧洲的命名源于一批欧洲商人。他们在航海至日本时途经中国福建,在那里他们初识了茶这种植物。在医方一章文末,译者还表达了对中医赞叹:It's certain,that the Chinese are not less skillful in the cure of diseases with their medicines than the European physicians;but what is really singular in them is,the art of discovering the different distempers by the bare feeling of the pulse,which piece of knowledge,so very important for the sure application of medicines,could only be obtained by long experience,and a yet longer exercise of patience,to which the phlegm of a Chinese can with less difficulty submit,than the vivacity of an European[6]236.

试译:可以肯定地说,中国医生在用药治病方面同欧洲医生一样优秀。而他们的真正特别之处在于完全通过诊脉来判断病情。脉诊的结果对准确用药来说至关重要。这种技能需要长期的经验积累和十足的耐心与毅力。在这一点上,沉稳的中国医生比活跃的欧洲医生更有优势。

本段肯定了中医治病的疗效,并感叹中医脉诊的神奇,对比了中西医师的不同魅力。这段总结虽是管中窥豹,亦能使读者对中医脉诊以及中医医师的行医风格有一定了解。

从以上例子中我们不难看出,译者选择性的译介虽然不能呈现中医、中药的全貌,却能让西方读者对中医建立最初的印象,这种知识普及性质的译介能最大程度地延伸受众群体,取得较好的译介效果。歌德将文化外译划分为三个阶段。第一阶段,译者帮助人们“以自己的方式理解外来事物”,即语言上采用归化翻译,以译入语读者熟悉的语言传达异域的信息;第二阶段是译者努力进入异国情境,要做的是窃取原文内容,根据译入语传统加以改写,这是指思想、内容、观念层面的归化,比语言归化更进一步;第三阶段是译者追求译作与原作完全一致,实现全译式翻译[8]。“凯夫版”译者对原文进行大规模改写、删除、重组,包括加入大量批注、节译等即是帮助西方读者以自己的方式理解充满异质因子的外来中医文化。这在当时中西文化存在语言差和时间差的宏观语境下,是必须也是行之有效的译介策略。

值得指出的是,译者在节译和改写的同时仍一定程度地保留了中医文化的异质性。如介绍中医汤剂时,译者提到:“As for liquid remedies, called Tang...”[6]213这种音译方式通常会辅以简短解释,类似的处理方法,译文中随处可见。如“君臣佐使”译为 “Kyun,or Sovereign,Chin,or domestic Servants;Tso,or general Officers residing abroad;She,subaltern Officers.”糯米译为“No mi (a Sort of Rice)”。

总的来说,“凯夫版”舍弃原文形式,大胆节译,夹叙夹译,综合运用音译、删减、注释等译介策略是一次“创造性叛逆”的有益尝试,为中医文化“走出去”奠定了基础,也为西方人认识中医文化打开了第一扇窗。

译介效果是衡量翻译行为成功与否的重要标准[9]。杜赫德编撰《中华帝国全志》的主要目的是向对中国几乎是一无所知的欧洲介绍中国,而它的英译版则让更多人了解到马可波罗笔下那个伟大而富有学术的中国并非向壁虚构。随后的18世纪~19世纪,欧洲涌现了大量关于《本草纲目》的研究,这与《中华帝国全志》的译介有着密不可分的关系。从这个角度来说,“凯夫版”《中华帝国全志》确是一次成功的译介,也是中国文化、中医文化外译的经典之作。

3 结语

中国历来是文化资源大国,中国文化“走出去”历经不同历史阶段,与国家盛衰息息相关,呈现不同特点。因此,相关研究必须在具体语境下展开。《中华帝国全志》法文本和英译本均诞生于18世纪中叶,乾隆年间。当时,中国国力强盛,西方人比较推崇中国文明,西方国家对中国文化有着强烈的译介需求,而传教士是唯一得以在中国长期生活的西方群体;再加之当时正值欧洲“礼仪之争”,杜赫德与其供稿人为了捍卫自己的观点,即基督教与中国文化是彼此相容的,迫切希望以百科全书的方式完整地展现他们眼中的中国,促成了该书的出版。法文版出版后立刻引起了西方其他国家的注意,次年便出现第一版英文节译本,三年后“凯夫版”诞生。《中华帝国全志》法文本和英译本复杂的成书背景构建了其译介的特殊语境。在译介过程中,译介主体为了满足译入语读者的输入需求,通过节译、改写、夹叙夹译等创造性翻译行为促进了两种文化的交流、融合以及两种认知体系的互动、流通。从译介学研究视角考察中国文化,中医文化的外译让我们看到译介活动中创造性叛逆的合理性,看到文化外译不同阶段翻译行为的合理维度。为获得良好的译介效果,翻译过程中信息的失落、增添和变异都是不可避免的。《本草纲目》最早英文节译本是西学东渐与东学西传时代背景下西方汉学研究的早期产物,它的成功译介得益于译介主体,译介内容,译介策略和时代需求等众多因素的交互影响,为当代中国文化,尤其是中医文化“走出去”提供了有益借鉴。