医患会话国内外对比研究*

叶 砾 冯小玮

会话研究起始于20世纪60年代左右,Sacks、Schegloff和Jefferson等进行了开创性的工作。20世纪70年代,Byrne和Long开创性地开展了医患关系研究。我国的医患会话研究起步晚于国外,通常认为开始于20世纪90年代。时至今日,医患会话研究已经成为包括语言学和社会学在内的多个学科的一个重要论题。在研究的早期,医患会话研究的主要目的是促进医生和患者之间交际的有效性,从而提高医疗活动的质量。进入21世纪,随着医患关系的紧张,医患会话研究的目的转向以会话的分析和控制来研究医患关系产生的原因以及有效管理的手段。为了明确医患会话研究的总体情况、发现医患会话研究的主题特征,本文广泛获取相关研究论文,并采用内容分析、文献计量学等方法对医患关系研究现状进行总结分析,并指出了目前研究的局限和未来研究的建议。

1 国外医患会话研究基本情况

国外医患会话研究成果的产出量总体上呈增长态势,相关研究主要分布于医学类、心理学类、社会科学类、计算科学类和语言学类等学科,美国成为医患会话研究发文量最高的国家。国外医患会话研究在研究论题上更注重实用性和针对性。

1.1 关注特定场景和特定患者的医患会话研究

医患会话在不同的场景和针对患有不同病症的患者而言,存在显著差异。国外相关研究特别强调针对具体的场景和具体的患者群体开展有针对性的沟通分析。例如,医疗冲突和医疗事故这一场景下的医患沟通、癌症患者就诊时的医患沟通等。

1.2 强调患者背景在医患会话中的影响

不同经济、社会、文化背景的患者在医患沟通中具有不同的表现,例如,文化水平较高的患者更容易与医生进行沟通,并在话题创建上更活跃、更丰富。经济水平较高的患者具有较强的卫生保健条件和较丰富的经历,可能具有更高的健康素养,因此,他们与医生的沟通更为流畅。

1.3 对医生的心理状态给予了高度关注

医生的表现是医患沟通质量的一个重要因素。不同的医生在医患沟通中存在不同的表现,例如,从性别上看,男性医生使用的交流工具更多,女性医生进行更多的情感陈述;医生的压力对沟通中的情绪形成了显著的负面影响,医生的压力、倦怠与同情疲劳之间具有显著的关系。特别是对于癌症、艾滋病或糖尿病等这些特殊病患而言,医生的一些交流行为至关重要,需要着重表达同情心,留出足够的时间让患者理解诊断,以患者完全理解的方式提供信息,以及让患者参与治疗决策。

2 国内医患会话研究的总体情况分析

2.1 研究的阶段性特征

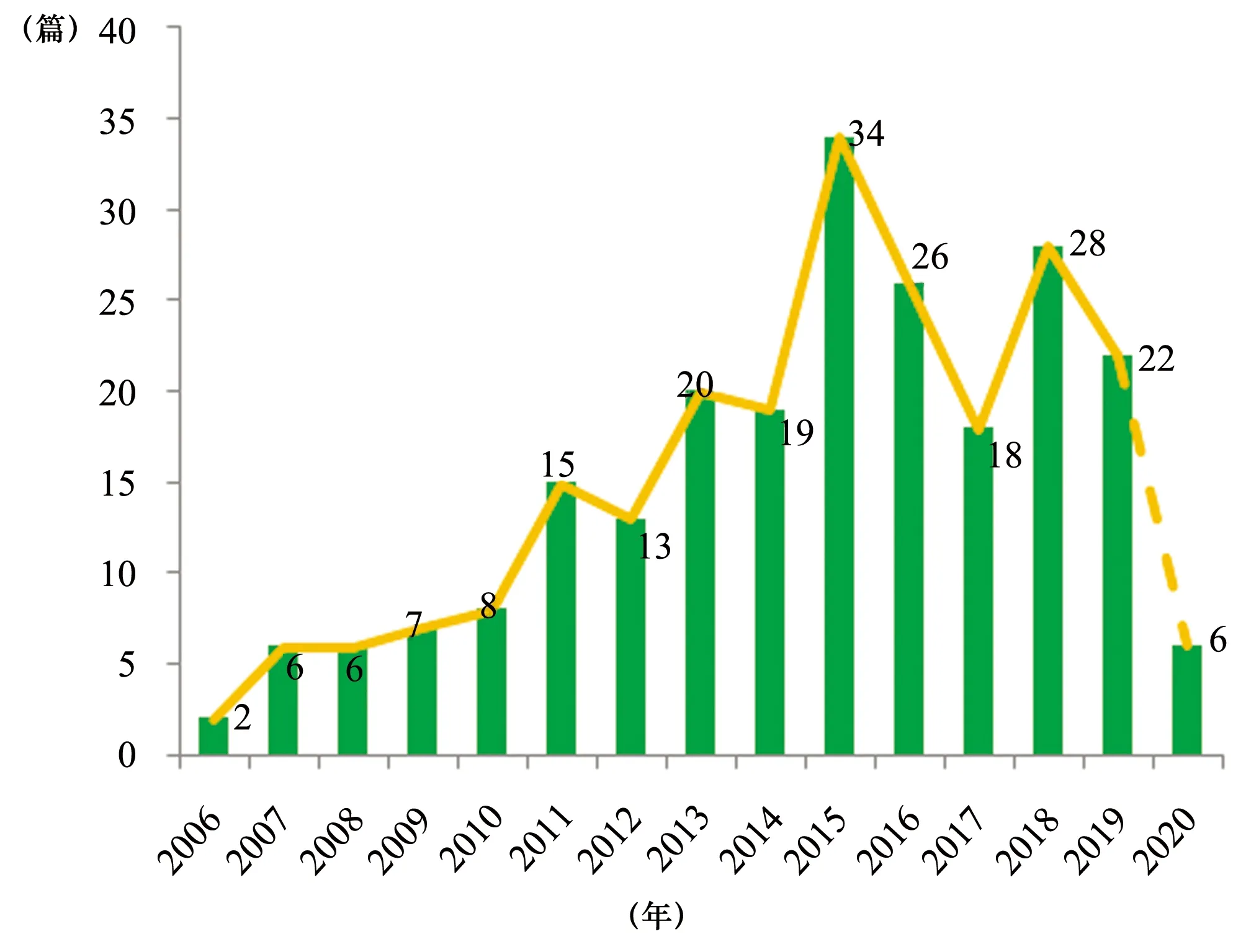

为了准确、全面地获取医患会话相关研究论文,本文以CNKI期刊全文数据库为数据源,采用的检索策略如下:主题=医患会话 OR 医患对话。同时,鉴于“医患会话”是“医患关系”“医患沟通”等相关论题的子集,并属于语言学范畴,因此,本文又采用了第二个检索策略加以补充:主题=(医患关系OR 医患交互 OR 医患交际OR 医患沟通)AND 学科分类=中国语言文字,通过这两个检索策略共获得相关研究论文230篇(检索时间2020年5月1日)。医患会话研究论文的时间分布(由于数据库更新时滞,2020年的数据不够全面)见图1。

图1 医患会话研究论文时间分布

从图1中不难看出,我国医患会话研究在2015年前后经历了一个高峰期,而后论文数量略有下降。按论文产出量,可以将我国医患会话研究分为三个阶段:第一阶段(2006年~2010年)为起步阶段,这一阶段各年发文量在10篇以内,5年共发文29篇,占总发文量的12.61%,年均发文不足6篇。第二阶段(2011年~2014年)为快速发展阶段,这一阶段各年发文量在20篇以内,4年共发文67篇,占总发文量的29.13%,年均发文接近17篇,年均发文量达到了第一阶段的近3倍。第三阶段(2015年~2019年)为繁荣期,这一阶段除了2017年以外,各年发文均超过了20篇,5年共发文128篇,占总发文量的55.65%,年均发文超过25篇。

整体上看,三个阶段的医患会话研究存在共性,例如,研究对象多以门诊的医患对话为主,研究方法集中于语料分析法;三个阶段的研究也存在逐渐变化的特征,例如,研究所依据的语料越来越丰富(主要表现在涉及的门诊科室的增多,逐渐将住院部、急诊科的医患会话纳入研究范围,以及将反映医患关系主题的影视剧作为研究对象),语料的数量越来越大(主要表现在录音和转写后的文字长度增长等),研究的着眼点由以治疗为目的的语用或话轮转换过渡到它们在医患关系中的作用。

2.2 研究的对象和方法分析

据所掌握的资料来看,绝大部分研究以各科室的医患之间的对话录音并转写为文字为研究对象,录音的时长最长者高达120个小时,转写后的文字长达50万字;涉及科室最多的是14个科室,多数研究仅关注门诊各科,有少数研究将门诊各科、急诊科和住院部三者中的两个或三个同时作为研究对象。绝大部分研究所采用的方法是语料分析法,语料来源不尽相同,大体包括三类:第一类是持续地针对某些科室门诊进行医患会话录音,并将这些录音转写为文字,作为研究的语料,这类语料来源占主要部分,这类研究的语料系统性较强,但语料来源和采集方法并没有因研究内容的差异而发生实质改变,某种程度上降低了语料的针对性和适用性。例如,内科查房的话轮数量要显著高于外科查房,内科医疗的目的是发现病情性质,外科的目的是验证病情性质[1],从这个意义上说,不能将内科和外科会话混为一谈,而是根据研究内容进行区别对待。第二类是随机地现场观察医患会话实例,并将记录作为语料来源,这类研究的语料较为单薄,随机成份大、系统性差。第三类是采用流行的医务剧、医务纪录片作为语料来源,如《医者仁心》《心术》《实习医生格蕾》《夜班医生》《豪斯医生》《急诊科医生》《急诊室故事》等,这类研究的语料大多数来自于编剧的虚构,不一定符合现实医疗社会活动真实情况,因此真实性和可靠性不足。此外,大多数研究重点关注到的是语言层面的语用、语篇问题,只有少数研究从多模态视角开展研究。

此外,大多数研究在以下某一个方面或多个方面没有交代清楚:一是所采用的录音是否是自然状态下开展的?这对于确保医生语料的真实性和客观性尤为重要。在此过程中,需要特别注意处理隐私、许可问题、自然录音等各方面之间的关系。二是所谓的“患”在实际活动中,可能存在两个主体,即患者本身和患者家属,那么,语料可能存在三种来源:医生与患者、医生与患者家属、医生与患者及其家属。在大多数研究中,没有对此加以区分和交代。而实际上,在进行研究的过程中,应对此严格区分,并发现不同的特征和应用价值。三是语料的采集通常采用抽查或案例的方法,而这样的方法需要特别重视研究对象的代表性问题,三甲、二甲和社区等各级医院各有不同的特征,门诊、急诊科和病房各有差异,应根据不同级别医院和科室的病患特征,有针对性地分类选择代表性的样本进行语料采集,从而得出有针对性的结论,谨慎提出能够放之四海而皆准的研究结论。而大多数论文的研究对象的选取具有随机性,没有进行科学的分类和规划,这极大地增加了研究结论客观性和可靠性的风险。

3 国内医患会话研究主题分布分析

3.1 话轮维度的研究

话轮(turn-taking)是Sacks等提出的理论概念,Edmondson用这个术语来表示两个方面的意义:一是指在会话过程中的某一时刻称为说话者的机会;二是指一个人作为讲话者时所说的话。话轮是医患会话研究的一个重要论题,它的研究主题内容主要包括三个方面:一是话轮修正研究。修正通常包括自我修正和他人修正两个主要路径,在目前的医患会话研究中,学者们重点关注的是话轮内的自我修正,例如,马文等[2]提出了话轮内自我修正的策略,包括替换、插入、删减、搜索、中止、重述、重构。此外,关于修正机制的研究也得到了较为重要的关注,例如,在修正引导研究中(引导对象和引导位置),杨石乔[3]的研究表明,医患会话中的修正引导位置主要发生在同话轮自我引导和下一话轮他人引导。二是回述研究。回述产生于话轮中,并深受话轮转换机制的影响。这一研究主要包括回述的序列组织、回述的特征、回述的模式等,例如,于国栋[4]的研究表明,回述主要发生在医生与患者沟通过程中的信息收集、身体检查和治疗建议阶段,医生和患者均存在回述现象,但更多的是由医生来主导执行。三是会话序列研究。会话从形式上看包括的内容较为丰富,目前的研究侧重于观点陈述、请求、建议等方面的会话序列。例如,于国栋[5]针对产前检查中的医患会话录音这一研究对象,分析了产前检查过程中的建议序列,并认为在这一序列中,所有的后扩展都属于非最小后扩展,而且它们都是由孕妇主动发起的;欧焕[6]以《实习医生格蕾》为研究对象,研究了观点序列。此外,学者还试图从序列的机理或机制上开展研究,包括序列结构和序列组织的研究,例如,杨辰枝子等[7]从模式、插入位置和扩展等方面研究了医患会话的序列结构。此外,关于话轮的研究还包括话轮沉默[8]、第三方[9]或就诊同盟(患-陪)的话轮特征[10]等方面的论题。

本质上,话轮研究属于医学人文研究,研究的是医患之间如何开展会话的问题,考察的是医学社会的运行特征和存在的问题,而不是医患之间会话中的语言本质和语言组织等社会语言学问题。但又不能将医学人文与社会语言学完全割裂开来,因为语言在医学人文研究中是一种重要的工具,不仅包括语言本身的修辞、语用、语法、语篇结构等,还包括语言运用时的语态、肢体、心理以及表现形式等,后者在医学人文中占据重要位置。从这个意义上说,话轮研究应是一种综合性的跨界、跨学科的研究。目前,话轮维度的研究更多地局限于“现象学”的研究,即通过案例、语料分析等,来发现医患会话的话轮转换过程中表现出来的特征,特别是由于语料量和研究对象的局限,所识别的某些现象并不具有普遍代表性。对于通过话轮机制的改善、话轮形成机理的分析,来为医患之间的信息交流和知识转移提供理论与方法基础,尚未受到足够重视。例如,话轮形成的机制很大程度上取决于医患之间的权势关系和医生身份的建构,那么,如何平衡医患之间关系,以促进医患更有效的沟通交流;如何建构医生身份,使医生具有纯粹的医疗工作者、医学知识传达者和教育者以及生命健康的守护者等多重身份,不失为今后话轮研究的重要论题。

3.2 语用维度的研究

语用是语言学各分支中一个以语言意义为研究对象的新兴学科领域,它研究在特定情景中的特定话语,研究如何通过语境来理解和使用语言。语用是医患会话中研究内容最具多样性的一个主题。医患会话语言的特殊性,以及社会上对医患关系的关注,吸引了不少语言学者从自身专业视角开展医患会话的语用研究,这类研究涵盖的内容较为广泛,从宏观的语篇结构、语言规范化到修辞、特定语言的使用等微观层面。具体而言,这一主题研究主要包括三个方面:一是特定语言的使用。这一内容主要包括在医患会话中关于模糊限制语[11]、委婉语[12]、称呼语[13]、人称指示语[14]、冲突性话语[15]、请求语[16]、缓和语[17]、缓和性回应[18]、字母词[19]以及某些习惯性用语[如“就是(讲)”][20]等不同功能和内容的特定语言的使用,研究者通过不同对象和不同体量的语料分析,产生了一个重要共识:这些语言对于医患之间更为有效和更为和谐的人际沟通形成了重要影响(或积极,或消极)。二是语言的表达。这一内容主要指的是医患会话过程中,语言表达的模式和特征,主要包括语气、情态等。如语用移情[21]、回声问[22]、重复现象[23]、语用风格[24]、医患叙事[25]、省略句[26]、礼貌策略[27]、打断现象[28]、否定句[29]、附加疑问句[30]、话语结构[31]、患者多出信息现象[32]、极致表达[33]等。语言表达形式对于语言内容具有强化作用,此外,语言表达形式还深刻地体现了医患在对话中的情绪和情态,从而对医患之间的关系具有显著影响。三是语言使用的规范化。这一研究内容试图从宏观角度对医患会话中语言使用的规范化现象进行描述,研究方法大多以理论分析为主。例如,刘晓颖[34]认为,医生语言的规范化包括语音、词汇和语法三方面的规范化;邵立新等[35]建议,应该加强医患对话中的语言规范化培训,从而提高患者的满意度。语言规范化可以降低医患之间的误解、促进彼此相互理解与尊重,因此,应成为医生的基本语言技能。

语用研究的学者大多来自于语言学领域,将更多的注意力置于语言本身上。在实际医患会话中,语用并非独立存在,而是建立在一定的语境背景基础之上的,它与社会文化、个体特征、不同科室患者特性等密切相关。单纯进行语用研究,脱离具体语用的针对性语境,所得出的结论在代表性甚至准确性上具有很大的偏颇风险。目前,关于语用的研究显然存在这样的风险,很多研究将录音转写为文字,仅从字面意义上对文字进行研究,忽略了对语言发生的前因后果的关联分析。此外,不同的社会文化背景、不同的人口学特征的医生和患者、不同的教育与职业经历,以及不同的病情和病种等都可能对语言的使用形成十分明显的影响,目前的研究集中于某些特定的科室,并且也很少将上述影响语用的因素考虑进去。未来的语用研究应重点关注多模态的医患会话研究,并将语言发生前后的语境与语言内容和表现形式进行关联性分析,同时还要考虑医生和患者本身文化、教育和性格等特征因素对语用的影响。因此,为了能够更加科学、客观地进行医患会话的语用研究,应集中于医学、社会学、语言学、心理学等多个学科的跨学科研究,特别是应将录音与现场观察的多角度记录相结合作为研究对象。

3.3 医患关系维度的研究

近年来,医患关系持续紧张,医患之间话语甚至肢体的冲突时有发生,紧张的医患关系要求医患双方需要在语言使用上格外小心谨慎,以此来消除双方的误解、缓解相互之间的矛盾,正因如此,医患关系研究成为医患会话研究的重要主题。这一主题研究主要包括三方面内容:一是医生与患者之间的权势不对等、信息不对称问题。在医患会话过程中,很多时候医生通过使用问句、打断、沉默、话题控制等方式来行使其主导权,患者往往处于被动的接受和合作状态,从而很容易造成医患之间关系的紧张。陈海庆等[36]研究表明,在门诊医患会话交际中会呈现一种不对等的权势关系,医生常用发问、阐述、指令类言语行为来询问患者或诊断病情,在此过程中显示其权势的优越性,而处于弱势的患者只能是表现出顺从和尊敬。牛利等[37]研究认为,医生对是非问句的高频使用严重限制了患者的话题议程和行为议程。王尚法等[38]建议,医生应履行专家身份、权威者身份、教育者身份、平等同伴身份或多重身份。二是医生与患者之间的沟通障碍原因及其表现形式。如杨辰枝子等[39]从中医门诊医患会话的序列结构特征、话轮转换特征、相邻对子的选择、医学信息传递方式四个方面探寻影响中医门诊医患沟通的障碍点;涂炯等[40]研究表明,医患之间的沟通障碍主要表现在话语反差,如医学术语与生活话语、支配性对话与平等性对话等。牛利[41]从医患的沉默与打断、医患会话过程不顺畅等方面分析了医患沟通障碍。三是医生的人文关怀研究。这一研究内容主要包括合作原则、礼貌策略、责任情态、处方建议的表达等。如任宁[42]指出,为了建立平等的医患合作关系,需构建和谐医患会话的伦理合作态度、礼貌准则、尊重患者知情权和自主权;李宁[43]认为,不同量值的责任型情态和不同的语调在表达命令、强烈要求、建议等方面具有积极的人际意义;胡燕[44]指出,在医患交际过程中,医患双方都采用积极礼貌策略、消极礼貌策略以及间接礼貌策略来维护对方的面子以保证交际的顺利进行;陈越[45]研究结果表明,我国内地医生在选择坏消息的告知对象时会采用直接策略与间接策略,告知方式多采用率直策略,对坏消息的解释能够采用多种解释策略,以及对坏消息传递能够总体上贯彻完全披露、同理心和诚实的原则。此外,随着“互联网+”理念的兴起与应用,医生和患者之间的线上交流沟通近年开始受到学者重视,例如,陈娟等[46]以“好大夫平台”的医患会话个案为研究对象,探究了医患双方在在线医疗社区环境下的互动。

医患关系是在医患交际的过程中逐渐建立起来的,它具有显著的过程性特征。从医患会话角度研究医患关系,应基于真实语料对医患会话的始末开展研究,而不仅仅截取这个过程中的某一个阶段。目前的研究主要在四方面暴露出缺陷:一是局限于理论分析,并过分强调从社会学角度开展身份问题研究;二是来自于真实的冲突场景的语料十分有限,大部分针对医患冲突的研究其语料来源于影视剧;三是大多数研究是来自于医患之间关系没有表现出紧张状态下的场景,从而对于紧张的医患关系问题反映的深度和广度有限;四是很少将医患关系的建立视为一种过程,这个过程包括医患合作、医患关系紧张、医患产生冲突、医患冲突升级或冲突缓和、医患冲突后处理等。因此,未来从医患会话角度研究医患关系应重点关注真实冲突场景下,面向医患关系建立过程的研究,从而更加全面和完整地分析会话对于医患关系的影响。

4 研究展望

4.1 建立丰富的医患会话语料库

语料库是医患会话研究的基础,若想全面、客观地进行会话分析,需要建立丰富的语料库予以支撑,所谓的丰富不仅在于语料量的充分,还在于语料能够得到不断更新,更为重要的是,语料库的建设要特别重视元数据建设的丰富度和合理性,元数据要充分反映语料的语境、医生和患者个体特征、医院和科室等信息,以便于能够有效利用大数据分析技术进行关联分析。为了建立这样的语料库,需要构建各医院信息联盟与共享机制,特别是以具有统一社会文化和风俗习惯的区域为界限,对所属区域内的各级各类医院所产生的语料进行整合。在此过程中,需要重视隐私权的保护。

4.2 开展跨学科研究

医患关系主要是一种社会学问题,而以医患会话为切入点来研究医患关系或医患交际,是一种典型的跨学科、跨界研究,涉及社会学、语言学、医学、心理学、管理学、文化学等多个学科的内容,因此,在医患会话研究中要以跨学科的理论与方法为支撑,在此过程中,要将语言学作为一种工具性学科,特别强调它的应用语境以及表现形式,而不仅仅是语言内容本身。为了实现跨学科研究,需要各学科学者通力合作,从自身的视角观察医患会话现象,并在统一的理念、理论的统领下,对医患会话形成的过程和机理进行深入挖掘分析,从而对各种观点进行融合。

4.3 强调医患会话的过程性研究

医患关系的确立具有典型的过程性,在这个过程中,医患会话具有一定的过程性特征。从这个意义上说,医患会话的产生、发展和结束的各个阶段具有不同的阶段性特征。因此,在进行医患会话研究中,不应仅仅对所收集的语料进行笼统的研究,还要以会话过程中的某些转折点或异常点作为依据,将医患语料按时间进行切分,研究不同时间片段的医患会话语境、会话的变化以及它们对医患关系的影响。通过这样的研究,有助于更为深刻地揭示医患会话形成的机理,这对于有效控制医患会话向积极方向发展具有重要意义。

4.4 借鉴国外研究经验

国外医患会话研究比国内起步早,而且研究的主题更为丰富。但与国内不同的是,国外研究的目的大多强调的是改善医疗效果,而不是医疗关系。另外,国外医患会话研究更多的是以社会学的角度开展研究。为了创新我国医患会话研究,并提升这类研究在处理我国医患关系中的应用价值,可将国外的相关研究与我国的语言学视角的研究加以融合,这应该成为我国医患会话研究的重点。具体而言,国外在以下几方面的研究特征值得借鉴。

4.4.1 注重沟通主体的多样性

国外研究关注的沟通主体不仅强调医生的主体地位,还重点将患者以及患者同伴作为沟通的对象。强调以患者为中心的沟通方式的目标是帮助医生提供与患者价值观、需求和偏好相一致的护理,并允许患者提供投入并积极参与有关其健康和保健的决策。如Epstein等[47]提出以患者为中心的四个研究领域:患者的视角、心理社会背景、共同理解、分享权力和责任。以患者为中心的方法可以促进患者对问题的披露,并加强医患沟通。这反过来又可以改善健康结果、患者依从性和患者满意度,并可能减少医疗事故索赔。此外,医生-患者-同伴三位一体的沟通模式也应引起重视[48]。众多研究结果表明,在探访期间,同伴们通过提供信息、向医生提问以及促进患者的谈话,对沟通做出了重大贡献。同伴的交流不仅会影响患者的交流,还会影响医生的交流。患者对同伴角色的期望和同伴对其角色的意图一般是相互关联的,并与同伴在来访期间的实际行为有着积极的联系。尽管如此,与患者期望的相比,同伴在探视期间通常期望扮演更直接的沟通角色,包括提供信息和提问。

4.4.2 强调患者分析的多维度

国外研究十分重视患者角度的研究,相当数量的研究从患者的需求和特征角度来开展医患沟通的影响因素分析。如Zachariae等[49]调查了癌症患者对医生沟通行为的感知与患者汇报的满意度、痛苦、癌症相关自我效能感和对疾病的控制感之间的关系。相关研究还十分重视患者的背景因素(如社会经济地位[50]、健康素养[51])。此外,相关研究还从过程性视角,对患者就医的不同阶段中医患沟通进行了研究(初诊[52]、会诊过程[53]、临终关怀[54])。

4.4.3 加强医患沟通的现代性

信息技术和互联网的发展对医患沟通产生了重要影响。国外相关研究主要关注到的是电子病历[55]、电子邮件[56]、远程医疗[57]等对医患沟通的影响。

4.4.4 注重研究方法的非介入性

为了客观准确地洞悉医患沟通的真实场景和特征,国外这类研究大部分采用的是随机观察法和问卷调查法。同时,部分研究还采用长期跟踪的方法,以期能够从不同的阶段来明确医患沟通的特征以及医患之间关系的持续性。