腹膜后中度恶性肌纤维母细胞肉瘤一例

黄洪军,吴志明,孟兴成,张举,韩奇

(绍兴市中心医院,浙江 绍兴 312030,1.普外科,2.病理科)

肌纤维母细胞肉瘤是一种罕见的恶性软组织肿瘤,主要发生在头颈部,其次是四肢,然后是躯干,很少累及腹膜后。经查阅,国内文献只报道了4例腹膜后恶性肌纤维母细胞肉瘤,3例为低度恶性[1],1例分级不明[2],国外报道1例高度恶性[3]。通过本例报道,结合文献复习,讨论中度恶性腹膜后肌纤维母细胞肉瘤的诊断与治疗,增加临床医师对本病的认识。

病例

患者男性,57岁;因“左下腹痛1 d”入院。患者1 d前无明显诱因下发现左下腹痛,呈阵发性,钝痛,无恶心呕吐,无腹胀腹泻,无呕血黑便,至当地医院就诊,B超示左下腹部包块,占位考虑,大小约18.8 cm×13.4 cm,为进一步治疗,遂来我院,拟“腹腔肿瘤”收住入院。既往有“高血压病”病史,口服“厄贝沙坦氢氯噻嗪片、苯磺酸氨氯地平片"各每日一片控制血压,血压控制佳。

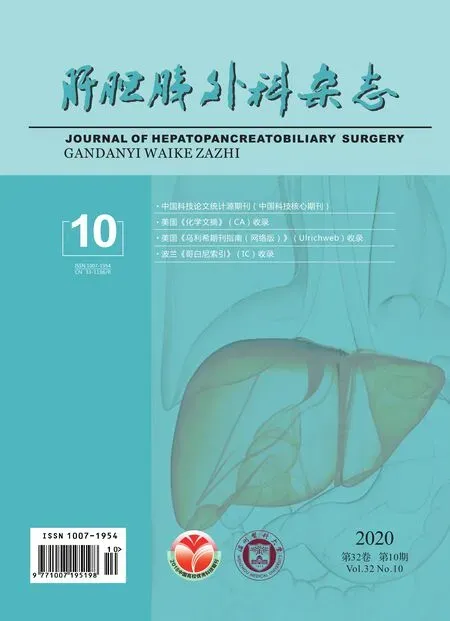

入院查体:腹部稍隆,左侧为主,下腹可及一18.0 cm×13.0 cm大小肿块,压痛,边界不清,移动度小。入院辅助检查:肿瘤指标CA125 103 U/mL,余正常。血常规、生化、乙肝三系、输血前常规未见异常;心电图、胸部CT未见异常;腹部CT增强、CTA结果(图1):腹、盆腔巨大占位,腹腔少量积液,腹主动脉,双侧髂动脉局部管壁钙化,肾盂扩张,输尿管有压迫或被浸润转移可能,髂血管被压迫。联合放射科、泌尿外科、血管外科、麻醉科、病理科医师进行MDT讨论,初步诊断:腹盆腔恶性肿瘤,后腹膜来源的肉瘤可能性大,建议多学科协作手术切除。

图1 术前影像学检查

患者于2019年12月6日行腹膜后肿瘤切除术+输尿管整形术,术中见盆腔、肝肾隐窝、双侧结肠旁沟等多处淡黄色渗液,约300 mL,左下腹一肿物约25.0 cm×20.0 cm×18.0 cm,表面凸起鱼肉状,活动欠佳,周围与降结肠粘连,探查肝、胰、脾、小肠、结肠无明显转移灶,决定行肿瘤切除。游离肿瘤过程中见左侧输尿管被肿瘤包绕,分离困难,予以离断;左侧骼内外动脉被肿瘤组织包绕,予以裸化,左侧髂外静脉离断;肿瘤切除后,膀胱充液后取部分膀胱壁整形成输尿管状,与输尿管残端吻合,置入双J管,注入美兰无明显尿液外溢。手术顺利,出血约1200 mL,输悬浮同型红细胞4 U,血浆450 mL。

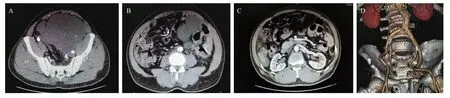

图2 大体标本

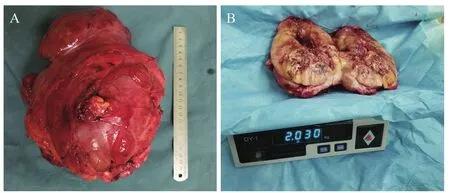

标本肉眼观:瘤体大小18.0 cm×13.0 cm×12.0 cm,表面结节状,剖面灰黄夹棕黄暗红色,质地嫩,粘冻状,半透明(图2)。术后病理是肌纤维母细胞肉瘤,有部分核分裂,部分区伴坏死(图3),中度恶性。免疫组化(图4):CK(局部+)、EMA(+)、P16(+)、S-100(-)、Desmin(+)、h-caldesmon(-)、SMA(+)、CD34(+)、CD117(-/+)、SOX10(-)、PR(少量+)、DOG1(-)、Nestin(-)、MyoD1(散在少量阳性细胞)、Ki-67(+,25%)、MDM2(-)、HMB45(-)、CD31(散在少量细胞+)、FLI-1(+)、STAT6(-)、ALK(-)、CD10(+)、Bcl-2(+)、Vimentin(+)、NF(-)、p53野生型;恶性程度为中级,未进行辅助化疗,随访至今无复发转移征象。

图3 HE染色

图4 部分免疫组化(×400)

讨论

肌纤维母细胞肉瘤(myofibrosarcomas)是一类较为少见、起源于肌纤维母细胞的恶性骨与软组织肿瘤,具有平滑肌细胞和纤维母细胞的某些特征。1998年Mentzel教授等[4]首次报道,目前多以个案报道,发病率难以统计,好发于成年人,一般以低度恶性为主,中度及高度恶性非常罕见。

目前应用最广的肿瘤恶性程度分级法是法国国家抗癌中心联合会(FNCLCC)对软组织肿瘤组织学与病理学分级法[5],从肿瘤分化程度、10倍高倍视野(10HPF)下有丝分裂个数、肿瘤坏死情况三个方面来评分,总分2~3分为低级,4~5分为中级,6~9分为高级。本例患者为4分,中级:肌纤维母细胞肉瘤在分化程度上为2分,每10 HPF<9个有丝分裂为1分,<50%肿瘤坏死为1分。虽然最新2013版WHO软组织肿瘤分类只列出了低度恶性肌纤维母细胞肉瘤[6],但该肿瘤的中度和高度恶性病例已有文献报道,如婴幼儿型及多形性肌纤维母细胞肉瘤,与低度恶性肌纤维母细胞肉瘤相比,中度以上肿瘤具有明显的多形性、核分裂活性、局部坏死和显著的侵袭性,伴随更高的局部复发和转移[7],

肌纤维母细胞肉瘤生长缓慢,有浸润性,跟大多数腹膜后肿瘤一样,无明显临床症状,少数患者表现为腹痛、腹部膨隆或腹部可扪及一包块,以及胃肠道压迫症状如腹胀、停止排气、排便及食欲不振等非特异性临床表现。本例患者发病之前有进食后腹部胀满不适,无其他临床症状,腹痛可能与肿瘤轻度破裂有关。

诊断上肌纤维母细胞肉瘤实验室指标及影像学上均无特异性,主要依靠免疫组化;研究表明免疫组化中肌纤维母细胞vimentin及至少一种肌源性标记物阳性,即VA型(vimentin+SMA)、VD型(vimentin+desmin)和VAD型(vimentin+SMA+desmin),本例是VAD型;组织学上,肌纤维母细胞肉瘤由梭形细胞组成,交织束状排列;肿瘤细胞边界不清,有少到中等量嗜酸性或双嗜色性胞质,细胞核长梭形或胖梭形,伴轻、中度异型性,可见核仁、核分裂象少,平均为2个/10 HPF,成束的梭形细胞常弥漫浸润至周围的软组织[8]。若肿瘤细胞呈现弥漫的SMA或结蛋白强阳性,h-caldesmon、MyoD1、肌形成蛋白阴性,而超微结构又显示肌纤维母细胞特征,应诊断为侵袭性梭形和多形性肌纤维母细胞肉瘤。该肿瘤应与炎性肌纤维母细胞肉瘤鉴别,后者存在2p23的染色体重排,导致TPM3(tropomyosin 3)-ALK(anaplastic lymphoma kinase)或TPM4(tropomyosin 4)-ALK融合基因形成,引起了编码蛋白质的异常,但目前无文献报道肌纤维母细胞肉瘤存在染色体易位或重排。

治疗上最有效的手段是完整切除,尽量做到R0切除,包括整个肿瘤及临近受累脏器[9];然而对于腹膜后肿瘤,往往肿瘤巨大,涉及器官众多,解剖复杂,术前术中需要多学科协作,单一学科外科医师往往不能完成手术操作。该例患者肿瘤包裹髂内动脉,右侧输尿管,需血管外科及泌尿外科医师协作完成手术,虽然CT和MRI在诊断上无特异性,但能帮助外科医师术前精准评估,包括肿瘤大小、边界、周围血管包绕情况、远处转移等,制定合理手术方案。目前在是否需要辅助化疗和放疗上存在争议[10],回顾小儿头颈部低度恶性肌纤维母细胞肉瘤是无效的;文献报道腹膜后肉瘤高度恶性的患者可以辅助化疗,因为远处转移的可能性很高;但腹膜后肉瘤术后进行全身化疗的文献较少[11],所以笔者建议,针对中度以上肌纤维母细胞肉瘤可选择辅助化疗。在预后复发上,切除肿瘤大小、肿瘤分级、手术切缘阳性、坏死率和有丝分裂率都被认为是影响肿瘤特异性和无转移生存率的可能预后因素;参考文献统计1240例软组织肿瘤患者[5],低度恶性肿瘤患者5年生存率为91%,中度为73%,高度为43%,在腹膜后高度恶性肌纤维母细胞肉瘤1例报道中,8个月后复发,10个月后死亡[3];在两个较大样本量研究中,肿瘤复发率为分别为18%[4]和54%[12],多形性肌纤维母细胞肉瘤作为中级恶性程度肿瘤,文献报道7例中有29%复发率,71%远处转移,43%病死率[13];据《中国腹膜后肿瘤诊治专家共识(2019版)》[14]指出腹膜后肉瘤应无限期随访,但无明确的随访期限和间隔时间,建议术后每3个月随访评估1次,2年以后建议每6个月进行1次随访评估,5年以后每年随访评估1次,随访评估需包括临床症状和影像学检查,做到及时评估病情。