精准扶贫政策与农村相对贫困

——基于贫困村与建档立卡的分析

陈杰, 朱红根, 翁辰

一、 引言

改革开放四十年以来,我国农村扶贫工作取得了举世瞩目的成就,为全球减贫事业做出了巨大贡献。相关数据显示,按照现行农村贫困标准(年人均纯收入2 300元/年,2010年价格水平),2018年我国农村贫困发生率降为1.7%,比1978年的97.5%下降了95.8个百分点(1)数据来源于国家统计局住户调查办公室2019年的调查。。回顾我国农村脱贫攻坚过程,建档立卡与贫困村两项政策发挥了重要作用。2001年,中央出台了《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010)》,明确强调扶贫开发规划要以县为基本单位,以贫困乡村为基础,强调以村为单位调动农民的参与性,进行农村扶贫综合开发。这也标志着我国农村扶贫工作由原先的县级瞄准开始向村级瞄准转变。相较于县级层面,村庄因聚居的居民在自然资源、文化、基础设施和社会服务方面有着更多的共同点,从而更便于综合开发(2)汪三贵,ALBERT P, SHUBHAM C, 等.中国新时期农村扶贫与村级贫困瞄准[J].管理世界,2007(1):56-64.。2014年1月,中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发了《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》,提出对每个贫困村、贫困户建档立卡,建设全国扶贫信息网络系统。国务院扶贫办随后制定了《建立精准扶贫工作机制实施方案》,在全国范围推进精准扶贫工作。至此,中国扶贫事业进入到精准扶贫和精准脱贫的新阶段(3)汪三贵,曾小溪.从区域扶贫开发到精准扶贫——改革开放40年中国扶贫政策的演进及脱贫攻坚的难点和对策[J].农业经济问题,2018(8):40-50.。在这一阶段,一方面,扶贫瞄准对象进一步缩小,精准至建档立卡户;另一方面,村作为最小的行政单位,与贫困户的联系最为紧密,是国家点-面结合扶贫过程中最为重要的一环,是精准扶贫、精准脱贫最直接的计划、组织和实施者(4)详见吴国宝《中国扶贫开发与全面建成小康社会》,载李培林、魏后凯主编《中国扶贫开发报告(2016)》,社会科学文献出版社2016年版。。与一般的社会救助政策不同,政府在实施建档立卡与贫困村政策时,其主要手段还是通过产业、就业、金融等方式进行支持并帮助贫困户脱贫(5)吴国宝.改革开放40年中国农村扶贫开发的成就及经验[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018(6):17-30.。

随着2020年年底的到来,“确保到2020年,我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫”的基本目标即将实现。届时,我国农村地区绝对贫困将基本消除,以往困扰贫困群体的温饱问题将得到有效解决。随着我国步入全面建成小康社会的发展阶段,农村居民所面临的贫困形式将发生急剧转变,主要表现为群体之间的发展不平衡和不充分。具体而言,农村内部及城乡贫富差距拉大,“相对贫困为主”的贫困群体正在急剧增加,这部分贫困人口虽然可以解决基本生存问题,但相较于富裕阶层或社会平均水平,他们的整体收入水平依然较低,从事正常社会活动所需要的机会、能力或社会资源仍然匮乏,并且随时面临陷入“贫困”或贫困恶化的风险(6)兰剑,慈勤英.后脱贫攻坚时代农村社会救助反贫困的困境及政策调试[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019(3):63-68.。为了解决这一问题,2020年后扶贫战略首先需要制订新贫困标准。陈志钢等认为,这是估算贫困人口的规模、特征和分布的前提,有利于确定具体的工作方向,下一步的贫困标准制订可以有以下三个方面的政策选择:更高的绝对贫困标准、新的相对贫困标准、多维贫困标准(7)陈志钢,毕洁颖,吴国宝,等.中国扶贫现状与演进以及2020年后的扶贫愿景和战略重点[J].中国农村经济,2019(1):2-16.。从理论、现实需要以及实际操作角度出发,相对贫困标准可能更为适用。首先,考虑到2035年实现社会主义现代化的目标和乡村振兴的目标,2020年后的扶贫战略将更加重视缩小人们的收入和生活水平差距,体现公平性的相对贫困测量方法将被纳入政策决定者的考虑范围(8)陈志钢,毕洁颖,吴国宝,等.中国扶贫现状与演进以及2020年后的扶贫愿景和战略重点[J].中国农村经济,2019(1):2-16.;其次,相对贫困标准能够与经济发展阶段相适应,可以每年进行调整,可操作性强;最后,从国际经验来看,采用相对贫困标准的国家主要为高收入及中高收入国家,目前已经在不少国家实施。因此,采用这一标准可以进行国际比较,对我国的贫困监测参考价值较高。

基于此,本文旨在考察精准扶贫时期我国的建档立卡与贫困村政策在帮助贫困户实现收入提升的同时,是否还存在优化收入分配的外溢作用,并最终改善农村相对贫困格局。具体而言,本文采用2018年年底我国中西部地区5省10个贫困县的农户抽样调查数据,首先测算并分析了我国农村相对贫困情况,然后对处于不同政策下群体的相对贫困展开对比分析,从而验证贫困村与建档立卡政策是否存在改善农村收入分配、降低相对贫困的外溢作用。这对于2020年绝对贫困消除后,我国政府研究制订解决相对贫困问题的相关政策具有重要指导意义。

二、 文献综述

(一) 相对贫困标准的设定

与独立于收入分配格局的绝对贫困不同的是,相对贫困体现的是收入分配,主要反映经济差距。目前,应用相对贫困标准的国家,往往是发达及中等发达国家,比如OECD国家、欧盟国家、日本、韩国等。在相对贫困线具体设定中,一般选取居民人均收入中位数的一个固定比例,常用标准是50%(如日本、韩国)或60%(如瑞典、法国、芬兰、德国等欧盟国家),但是,以往在计算居民人均收入时并未考虑家庭结构的差异。从理论上讲,计算相对贫困线的关键在于确定一个社会公认的生活方式,而这就需要将不同家庭之间的结构差异考虑在内。OECD中一些国家将家庭成员分为劳动力与非劳动力,并对不同类型分别赋予相应的权重。此后,英国在家庭人均收入中位数60%的基础上进一步做出改进,具体而言,考虑家庭的不同类型,并设置权重,将没有子女的家庭设置权重为1,其中,第一个成人权重为0.67,其配偶为0.33。若继续添加家庭成员,14岁以下儿童则权重为0.2,14岁以上个体则权重为0.33。在此基础上,根据不同家庭类型确定相对贫困标准(9)资料来源:https:∥www.gov.uk/government/statistics/households-below-average-income-199495-to-201718。。

目前,在实际工作中,我国香港地区最早采用相对贫困线,设定的标准是全港同人数住户(外籍家庭佣工除外)月人均收入中位数的50%。2018年,广东省政府办公厅印发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018—2020年)》,提出的相对贫困标准为有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的45%,相对贫困村年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的60%。随着2020年的到来,越来越多的学者开始尝试使用相对贫困线来测算我国的贫困情况。王晓琦和顾昕统计了2000—2013年的绝对贫困线与农村人均纯收入之比,大致在25%左右(10)王晓琦,顾昕.中国贫困线水平研究[J].学习与实践,2015(5):76-87.。陈宗胜等结合我国当前的经济发展和扶贫标准,将0.4~0.5的均值系数作为界定“相对贫困”的标准(11)陈宗胜,沈扬扬,周云波.中国农村贫困状况的绝对与相对变动——兼论相对贫困线的设定[J].管理世界,2013(1):67-75.。当然,在经济发展水平进一步提高的情况下,可以考虑进一步提升相对贫困线。与之类似,一些学者在研究农民工群体时,将相对贫困线设定为城镇居民人均可支配收入中位数的50%(12)杨帆,庄天慧.父辈禀赋对新生代农民工相对贫困的影响及其异质性[J].农村经济,2018(12):115-122; 郭君平,谭清香,曲颂.进城农民工家庭贫困的测量与分析——基于“收入-消费-多维”视角[J].中国农村经济,2018(9):94-109.。此外,也有一些学者采用其他标准,比如崔景华等以村庄为单位将各年家庭人均纯收入中位数的25%作为衡量标准(13)崔景华,李万甫,谢远涛.基层财政支出配置模式有利于农户脱贫吗——来自中国农村家庭追踪调查的证据[J].财贸经济,2018(2):21-35.,如果某一农户家庭人均纯收入少于所在村庄家庭人均纯收入中位数的25%,则属于相对贫困。涂丽和乐章则以中等收入水平的1/3作为界定相对贫困的标准(14)涂丽,乐章.城市工作贫困及其影响因素研究——来自CFPS数据的实证[J].人口与经济,2018(5):20-30.。除了以收入为基础构建相对贫困线,也有少部分研究依据恩格尔理论的构建思路,将基本需求支出作为衡量居民相对贫困指数的指标(15)夏春萍,雷欣悦,王翠翠.我国农村多维贫困的空间分布特征及影响因素分析——基于31省的多维贫困测度[J].中国农业大学学报,2019,24(8):229-238.。

(二) 精准扶贫政策的减贫效果

现有关于精准扶贫政策减贫效果的研究主要围绕以下几个方面展开。一是探讨精准扶贫政策总体的减贫效果。如边俊杰和赵天宇的研究发现,精准扶贫政策显著提高了农村贫困居民的消费水平,特别是居住支出和教育支出(16)边俊杰,赵天宇.精准扶贫政策对农村贫困居民家庭消费的影响——基于赣南苏区的入户调查数据分析[J].江西财经大学学报,2019(1):63-73.。而徐志刚等的研究则指出精准扶贫显著降低了贫困发生率,但对贫困户收入和消费的促进作用并不显著(17)徐志刚,李美佳,王晨.精准扶贫的脱贫与收入消费增长效应跟踪评估——来自江苏省“扶贫到户”政策的经验[J].南京农业大学学报(社会科学版),2019(6):29-38.。沈宏亮和张佳剖析了精准扶贫政策对建档立卡户收入增长的影响,发现精准扶贫对建档立卡户不同类型收入均具有显著的促进作用(18)沈宏亮,张佳.精准扶贫政策对建档立卡户收入增长的影响[J].改革,2019(12):87-103.,这与蔡进等的研究结论一致(19)蔡进,禹洋春,邱继勤.国家精准扶贫政策对贫困农户脱贫增收的效果评价——基于双重差分模型的检验[J].人文地理,2019(2):90-96.。二是探讨不同类型精准扶贫项目的减贫效果。如章贵军和欧阳敏华分析了政策性金融扶贫项目的收入改进效果,发现政策性金融扶贫项目改进了贫困户的可支配收入和收入结构(20)章贵军,欧阳敏华.政策性金融扶贫项目收入改进效果评价——以江西省为例[J].中国软科学,2018(4):54-64.。陈守东和顾天翊探讨了产业扶贫的贫困摆脱效应,发现产业扶贫通过贫困人口内生增收提升了贫困摆脱效率(21)陈守东,顾天翊.产业扶贫具有更好的贫困摆脱效应吗?——基于扶贫改革试验区样本的准自然实验分析[J].财经问题研究,2019(10):113-121.;胡晗等发现产业扶贫政策虽然帮助贫困户实现了增收,但对外出务工、经商等收入的增加影响并不显著(22)胡晗,司亚飞,王立剑.产业扶贫政策对贫困户生计策略和收入的影响——来自陕西省的经验证据[J].中国农村经济,2018(1):78-89.,这与宁静等的发现一致(23)宁静,殷浩栋,汪三贵,等.产业扶贫对农户收入的影响机制及效果——基于乌蒙山和六盘山片区产业扶贫试点项目的准实验研究[J].中南财经政法大学学报,2019(4):58-66.。宁静等的研究指出易地扶贫搬迁能有效降低农户贫困脆弱性,从根本上解决自然禀赋导致的贫困(24)宁静,殷浩栋,汪三贵,等.易地扶贫搬迁减少了贫困脆弱性吗?——基于8省16县易地扶贫搬迁准实验研究的PSM-DID分析[J].中国人口·资源与环境,2018(11):20-28.。平卫英等探讨了就业扶贫的增收效果,发现就业扶贫显著提升了建档立卡贫困户的家庭纯收入(25)平卫英,罗良清,张波.就业扶贫、增收效应与异质性分析——基于四川秦巴山区与藏区调研数据[J].数量经济技术经济研究,2020(7):155-174.。

综上所述,虽然国际上不少发达国家已经采用了相对贫困标准,但有关我国相对贫困问题的研究与实践仍然较少,尚处于起步阶段。在精准扶贫政策减贫效果的研究方面,现有研究主要以绝对贫困为基础进行探讨,相对贫困仅作为贫困视角下收入分配问题的体现,以相对贫困为基础的政策效果评估仍较为缺乏,且较少有研究从贫困村和建档立卡政策的视角切入来探讨精准扶贫政策的减贫效果。对此,本文一方面借鉴国际最为通行的相对贫困标准,设定我国农村相对贫困线,通过一手调研数据,针对现有标准下已脱贫户进行测算,并与以往的相关研究作对比,以论证这一设定的合理性。另一方面,本文对建档立卡与贫困村设立这一精准扶贫政策是否存在降低农村相对贫困的外溢作用进行评估,以期为我国后扶贫时代的政策设计提供决策参考。

三、 农村相对贫困测算及分析

(一) 数据介绍

本研究使用数据来自于2018年年底课题组对我国中西部地区5省10个贫困县的农户抽样调查。这5个省份属于贫困发生率中等、贫困规模较大的地区,具有较强的代表性。调研对象涉及所在贫困县的建档立卡户和非建档立卡户,调研样本的选择过程如下所述。(1) 对每个省份的贫困县按贫困发生率高低分别抽取2个县。(2) 在每个贫困县抽取样本村,共抽样了18个村,其中6个一般贫困村,6个边角贫困村和6个非贫困村。首先,从地理区位、通达度、村均收入水平、贫困发生率、村属性等方面综合考虑,随机抽样6个一般贫困村和6个边角贫困村;对于非贫困村的抽样,综合考虑边角村、灯下黑的因素,随机抽取6个非贫困村。(3) 对于农户的抽样方法:首先,由每个样本贫困村提供农户花名册,然后根据花名册每村随机抽取;其次,在每个样本非贫困村中随机抽取2个村小组,然后对每个村小组随机抽取农户。在处理户主未成年、收入数据缺失等异常值后,本次调研的有效样本包括3 601户建档立卡户,2 473户非建档立卡户。

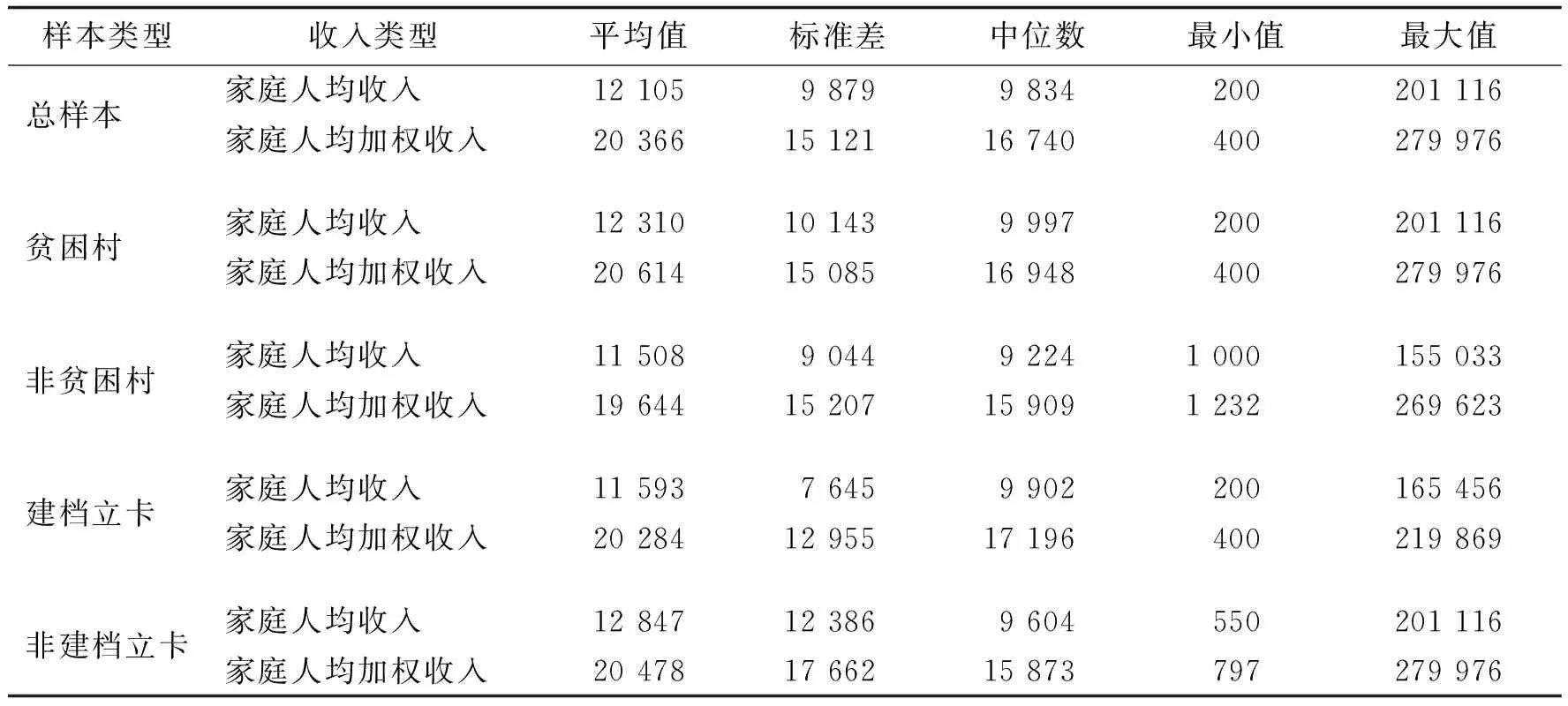

依照国家统计局公布结果,2018年农村绝对贫困标准为2 995元。经统计,家庭人均收入在2 995元以下的个体有45户,约占总样本的0.74%,表明该区域绝对贫困已基本得到解决。如上文所述,在结合国内相关研究以及国际比较主流的设定方式基础上,本文一共设定了4种标准,分别是:标准1,家庭人均收入分布中位数的50%;标准2,家庭人均收入分布中位数的60%;标准3,考虑家庭结构,对家庭成员进行加权,设定为家庭加权人均收入分布中位数的50%;标准4,家庭加权人均收入分布中位数的60%。其中,家庭人均收入为家庭纯收入与常住人口的比值,家庭人均加权收入为家庭纯收入与加权常住人口(参照英国对于家庭类型的设定方式)的比值。表1统计了总样本家庭人均收入与家庭加权人均收入的主要指标,依据中位数,我们获得了四种相对贫困标准,分别是标准1为4 917元,标准2为5 900元,标准3为8 370元,标准4为10 044元。由此可以发现,采用相对贫困标准后,农村贫困线标准得到了大幅提高。表1还对贫困村、非贫困村、建档立卡与非建档立卡样本的人均收入展开统计,结果显示,贫困村样本家庭人均收入与家庭人均加权收入的平均值与中位数均要略高于非贫困村样本,建档立卡样本人均收入与家庭人均加权收入的平均值要略低于非建档立卡样本,但是其中位数却要略高于非建档立卡样本。

表1 家庭收入统计

(二) 测算方法

本文首先需要对贫困进行测度,主要包括两个问题:第一个是贫困识别(identification of poverty),即以何种标准区分贫困人口与非贫困人口;第二个是贫困度量(measurement of poverty),即以何种指标准确反映一个国家或者地区的贫困状况,主要包括贫困发生率与贫困强度。

贫困发生率的计算一般使用贫困人口数q与人口总量n的比H=q/n。H是一种经常使用的贫困指数,但并不能反映贫困的强度,例如在贫困人员中,一些成员的收入水平远低于贫困标准,而另一些人员的收入水平接近贫困标准,从现实考虑,前者的贫困强度应大于后者,但两种情况下贫困发生率H是相等的。对此,我们进一步采用FGT指数来测算贫困强度(26)FOSTER J E, et al. A class of decomposable poverty measures[J]. Econometrica, 1984, 52(3): 761-766.。由于具备一系列良好的性质(27)王祖祥,范传强,何耀.中国农村贫困评估研究[J].管理世界,2006(3):71-77.,FGT指数是目前世界上使用最为广泛的贫困指数,定义如下:

(1)

其中,q表示贫困人口数,z表示贫困标准,yi表示个人i的收入,α>0表示贫困厌恶系数。显然这种指数的取值范围是0~1。α具有重要的经济意义,对于同一个收入分配与相同的贫困线,α越大,算出的贫困指数越大,因此α可以理解为对贫困的厌恶程度,α越大,表示对低收入群体的关注程度越强烈。当α=0时,FGT(0)为平常在文献中经常所见的贫困发生率H。当α=1时,FGT(1)表示贫困深度,也称为贫困距指数PG。FGT(1)考虑了贫困户的人均收入和贫困线之间的收入差距,是贫困人口的收入缺口占贫困线的比率,其取值范围为0~1(28)收入缺口指贫困人口收入与贫困线之间的差额。。FGT(1)值越小,表示贫困线以下的贫困人口的收入距离贫困线越近,贫困深度越浅;FGT(1)值越大,表示贫困线以下贫困人口的收入离贫困线越远,贫困深度越深。当α=2时,FGT(2)表示贫困强度,也称为平方贫困距指数SPG,是贫困发生率H与贫困距PG指数的乘积,其取值范围是0~1。相对于FGT(1),FGT(2)满足转移公理条件,对收入累退转移敏感,可以反映贫困人口之间收入的不平等程度。FGT(2)值越大表示贫困程度越深,扶贫工作难度越大、成本越高。可以看出,在使用FGT指数进行贫困测算时,贫困标准z的选择是最为基础也是最为重要的一步。基于此,如上文所述,本文选择4个相对贫困标准,从而能较为全面地反映出贫困发生率、贫困深度以及贫困强度。

(三) 测算结果分析

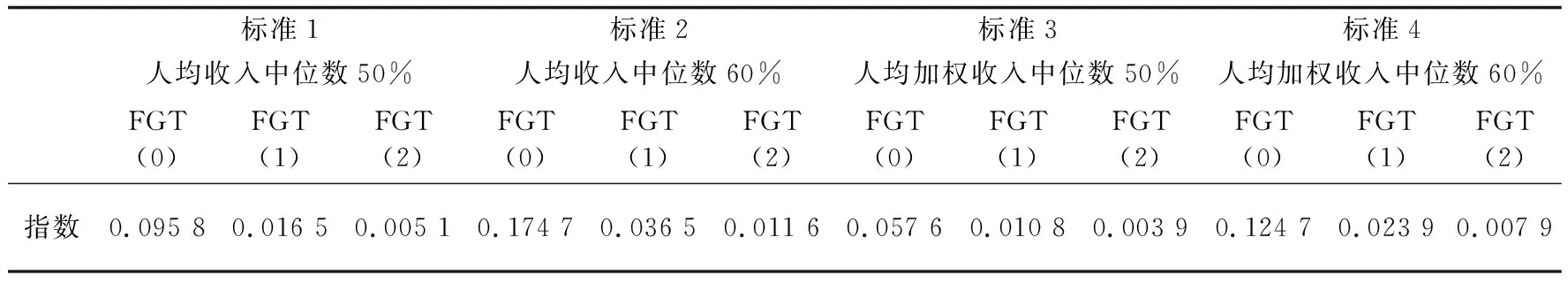

表2给出了不同标准下相对贫困的测算结果。通过分析FGT(0)的结果,我们发现,尽管从绝对贫困标准看,所有个体均已脱贫,但是,在家庭人均收入分布中位数的50%的相对贫困标准下,仍有近9.6%的个体处于贫困状态,而且,当标准进一步上调至60%时,处于贫困状态下的个体比例将达到17.5%。当然,如果考虑家庭结构,FGT(0)的结果有所减缓,标准3与标准4的结果分别是5.8%与12.5%。通过相对贫困的测算,我们可以识别这类家庭,并加以重点关注,尽管在现行绝对贫困标准下,他们已经脱贫,但是他们可能是最为脆弱的脱贫者,存在较高的返贫概率。

FGT(1)、FGT(2)的结果又被称为贫困距指数PG、平方贫困距指数SPG,分别代表贫困深度与贫困强度。与预期一致,无论是采用家庭收入中位数还是家庭加权中位数,随着标准的提高,PG指数与SPG指数均有所提高,表明贫困深度与贫困强度均有所加重。与以往研究相比,比如王祖祥等利用《2005中国农村住户调查年鉴》数据,测算出1995-2004年间,中国农村贫困强度(SPG指数)在0.007左右(29)王祖祥,范传强,何耀.中国农村贫困评估研究[J].管理世界,2006(3):71-77.;陈新和沈扬扬利用不同贫困标准,对天津农村的贫困展开测算,在“2010年贫困标准” “1天1.25美元” “1天2美元”贫困标准下,PG指数大体在0.004~0.100之间,SPG指数在0.002~0.008之间(30)陈新,沈扬扬.新时期中国农村贫困状况与政府反贫困政策效果评估——以天津市农村为案例的分析[J].南开经济研究,2014(3):23-38.,这与刘林等采用FGT指数对西部地区贫困进行测度的结果大体一致(31)刘林,龚新蜀,李翠锦.西北地区城镇居民贫困程度的测度与实证分析[J].人口学刊,2011(6):63-68.。本文测算出的PG指数与SPG指数均在合理范围。由于本文的研究对象为在现行绝对标准下已脱贫户,这一结果表明对于已经脱贫的农户,目前的相对贫困程度与前几年国家绝对贫困标准下的贫困程度类似。贫困深度与贫困强度的测算结果一定程度反映出本文设定的相对贫困标准在现行经济条件下是可行的。在2020年后,农村可以采用这一目前比较主流的相对贫困标准设定方式监测农村地区的贫困状况。

表2 不同标准下相对贫困测算结果

四、 扶贫政策与农村相对贫困

相对贫困标准是2020年后关于贫困监测的重要依据,上文中关于此标准的测算结果表明国际主流的设定方式具有一定的合理性。与此同时,相对贫困问题也并非一个新问题,而是伴随着经济发展一直存在的,是更高贫困标准的体现,也是农户收入分配问题的一个部分。对此,我们将继续对处于不同政策下群体的相对贫困展开对比分析,从而检验贫困村与建档立卡政策是否有改善收入分配的外溢作用。

(一) 贫困村政策与农村相对贫困

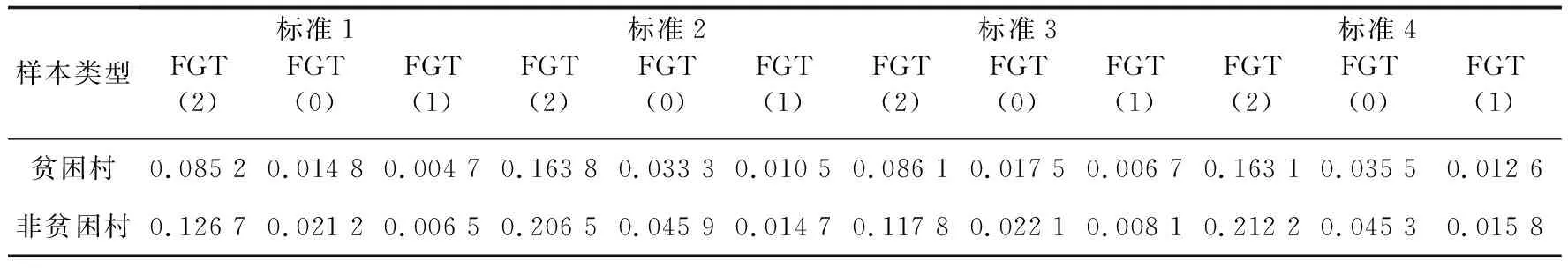

表3给出了贫困村与非贫困村样本相对贫困的测算结果。对于标准1,贫困村FGT(0)的结果为0.085 2,非贫困村FGT(0)的结果为0.126 7,贫困村样本相对贫困发生率要低于非贫困村。同样,贫困村FGT(1)与FGT(2)的结果也要低于非贫困村,表明贫困村样本的贫困深度与贫困强度也要低于非贫困村。当上调标准后,标准2中FGT(0)、FGT(1)、FGT(2)的数值均有所上升,但是,贫困村的结果依然低于非贫困村。若采用家庭人均加权收入,标准3与标准4的结果也同样表明,无论是相对贫困发生率,还是贫困深度与贫困强度,贫困村样本的结果均要低于非贫困村。上述四个标准的结果表明,贫困村政策存在改善收入分配、降低相对贫困的外溢作用。

表3 贫困村与非贫困村相对贫困测算结果

(二) 建档立卡政策与农村相对贫困

表4给出了建档立卡与非建档立卡样本相对贫困的测算结果。对于标准1,建档立卡FGT(0)的结果为0.058 7,非建档立卡FGT(0)的结果为0.149 6,建档立卡样本相对贫困发生率要低于非建档立卡。同样地,建档立卡FGT(1)与FGT(2)的结果也要低于非建档立卡,表明建档立卡样本的贫困深度与贫困强度也要低于非建档立卡。当上调标准后,标准2中FGT(0)、FGT(1)、FGT(2)的数值均有所上升,但是,建档立卡样本的结果依然低于非建档立卡。进一步地,若采用家庭人均加权收入,标准3与标准4的结果也同样表明,无论是相对贫困发生率,还是贫困深度与贫困强度,建档立卡样本的结果均要低于非建档立卡。上述四个标准的结果表明,建档立卡政策存在改善收入分配、降低相对贫困的外溢作用。

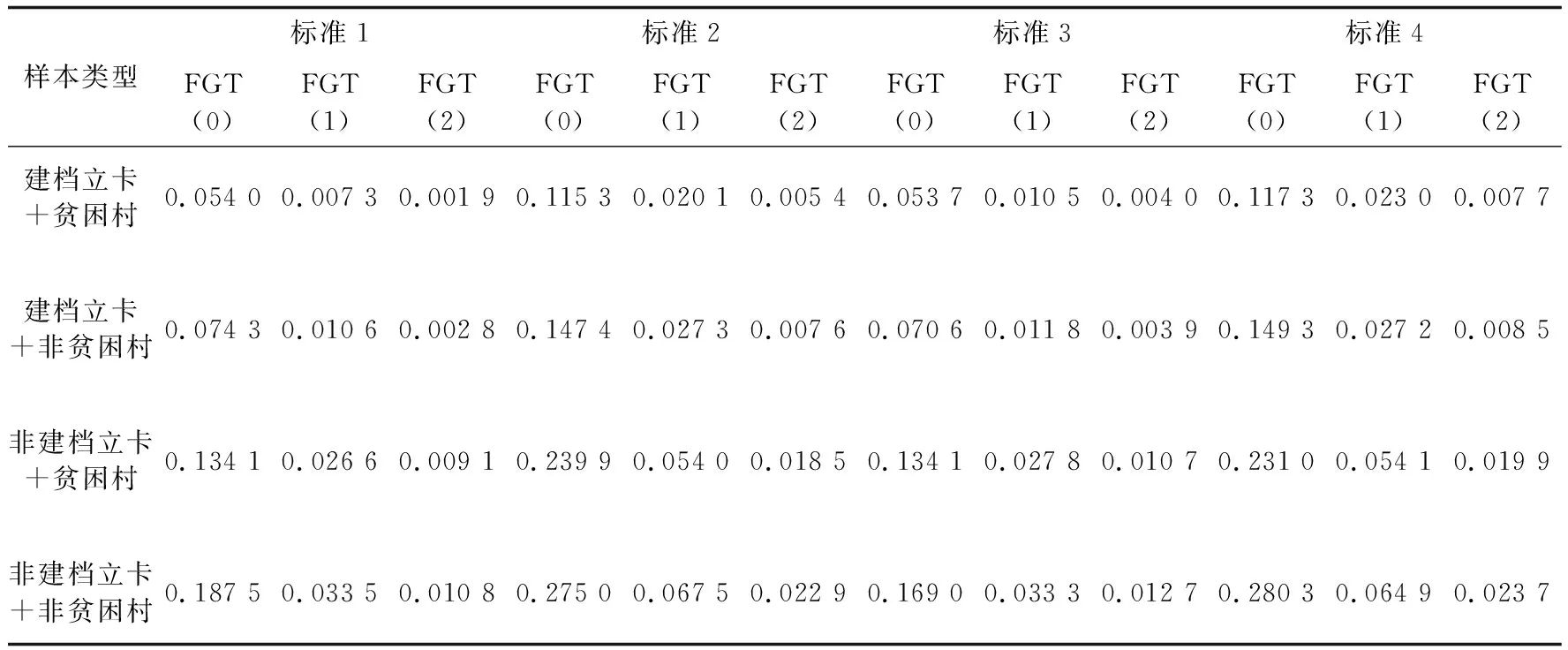

(三) 进一步讨论:政策叠加效应

2014年1月后,精准扶贫成为我国扶贫工作中主要指导思想,扶贫瞄准对象进一步缩小,精准至建档立卡户,并且与最小行政单位的村紧密结合,形成点-面结合扶贫的方式。为了进一步了解贫困村与建档立卡政策在改善收入分配、降低相对贫困方面的作用,我们将总样本细分为“建档立卡+贫困村” “建档立卡+非贫困村” “非建档立卡+贫困村”以及“非建档立卡+非贫困村”四个子样本。表5给出了政策交互作用下相对贫困的测算结果。对于标准1,首先,“非建档立卡+非贫困村”样本FGT(0)的结果最高,为0.187 5。在贫困村政策作用下,“非建档立卡+贫困村”样本FGT(0)结果下降为0.134 1;在建档立卡政策作用下,“建档立卡+非贫困村”样本FGT(0)结果下降为0.074 3;在贫困村政策与建档立卡政策共同作用下,“建档立卡+贫困村”样本FGT(0)结果最小,仅为0.054。其次,标准1下FGT(1)与FGT(2)的结果也表现出类似的趋势。最后,不同子样本在标准2、标准3与标准4下的FGT(0)、FGT(1)、FGT(2)结果进一步表明这一结果具有稳健性。上述结果表明,建档立卡政策对于农户改善收入分配、降低相对贫困的外溢作用要高于贫困村政策,与此同时,建档立卡与贫困村政策的外溢作用可以叠加。

表5 政策叠加下相对贫困测算结果

(四) 扶贫政策下农户外部条件改善与农村相对贫困

上文的测算结果表明,贫困村与建档立卡政策存在改善收入分配、降低相对贫困的外溢作用。事实上,这类精准扶贫政策正是改善了农户生产、生活等各类外部条件,才能促进农户不断提高生活水平。然而,在不同的区域,农户生产、生活等各类条件的改善情况有所不同,这种差异性会直接影响扶贫政策的效果。对此,有必要进一步考察扶贫政策下,生产、生活等各类条件的改善是否有改善收入分配、降低相对贫困的外溢作用。

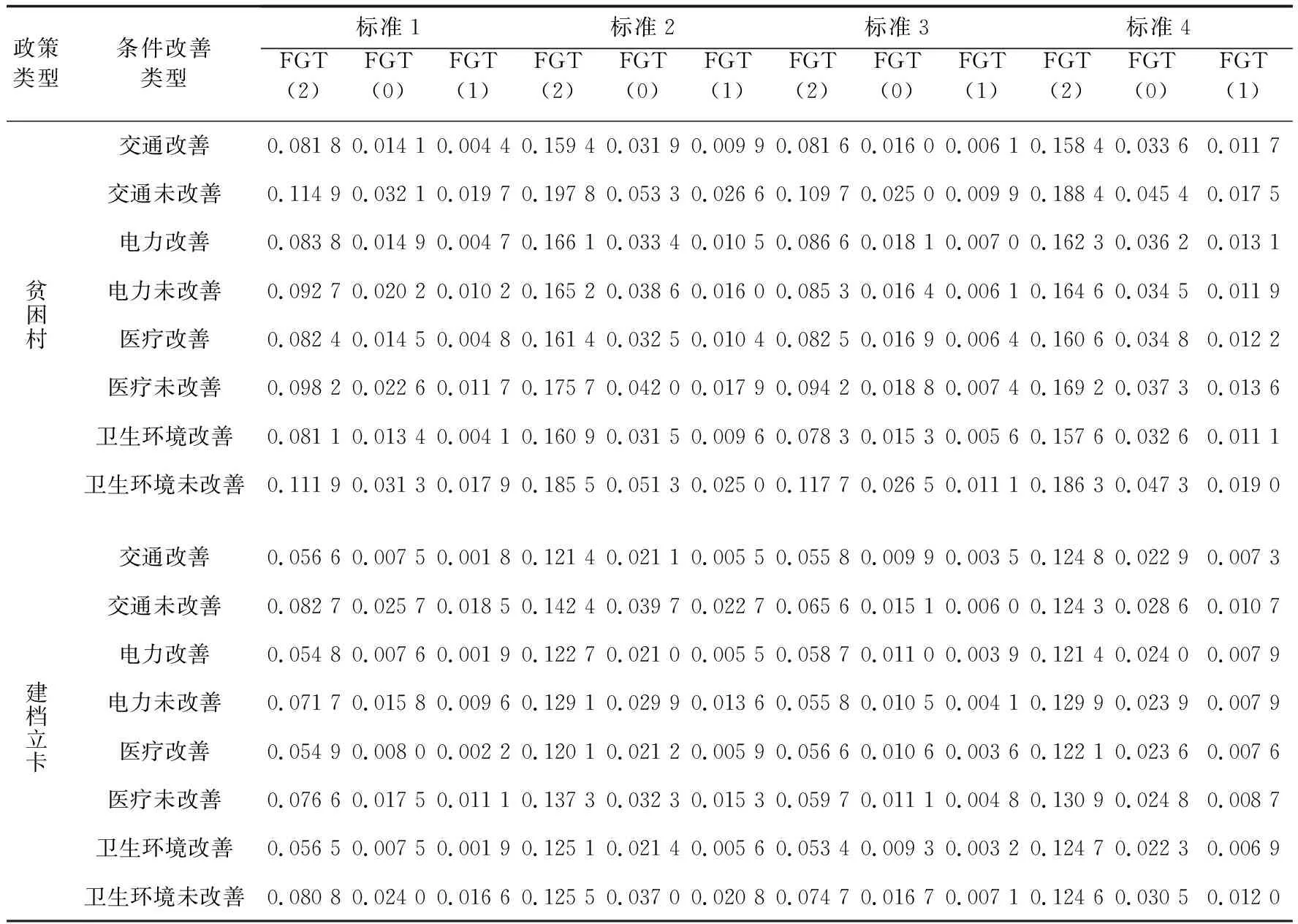

本文搜集了农户关于居住所在区域交通出行条件、电力设施、医疗条件、卫生环境条件是否获得改善的主观评价(32)2014年以来,家庭所在村庄相关条件的变化:以前没问题,现在出问题=1;以前有问题,现在还未解决=2;以前没问题,现在也没问题=3;以前有问题,现在变好了=4。本文将1~3设定为未改善,将4设定为获得改善。。其中,交通出行条件、电力设施反映出生产条件,医疗条件、卫生环境条件反映出生活条件。表6给出了生产、生活条件获得改善以及未获得改善下农村相对贫困的测算结果。本部分首先对贫困村政策下的结果进行分析,对于交通出行条件,标准1下条件获得改善的FGT(0)结果为0.081 8,低于未获得改善的0.114 9,反映出交通出行条件获得改善后,相对贫困发生率有所降低。与此同时,FGT(1)与FGT(2)的结果表明贫困深度与贫困强度也同样有所下降。标准2至标准4的结果则进一步反映出这一结果具有稳健性。此外,电力设施、医疗条件、卫生环境条件的改善,同样也能降低农村相对贫困的发生率、贫困深度与贫困强度。第二,本部分对建档立卡政策下的结果进行分析,标准1至标准4的结果均显示出,无论是哪一种生产、生活条件的改善,均可以有效降低农村相对贫困的发生率、贫困深度与贫困强度。总之,以上结果表明,在贫困村与建档立卡政策下,农户生产、生活等各类外部条件的提高可以改善农村地区收入分配,从而降低相对贫困。

表6 生产、生活条件改善对农村相对贫困的作用

五、 结论与启示

本文利用2018年12月中部地区实地调研的数据,借鉴国际最为通行的相对贫困标准,设定了4种标准,分别是:标准1,家庭人均收入分布中位数的50%;标准2,家庭人均收入分布中位数的60%;标准3,考虑家庭结构,对家庭成员进行加权,设定为家庭加权人均收入分布中位数的50%;标准4,家庭加权人均收入分布中位数的60%。利用FGT指数,本文的测算结果表明,在标准1下,有近9.6%的个体处于相对贫困状态,在标准2下,处于相对贫困状态下的比例将达到17.5%。如果考虑家庭结构,FGT(0)的结果有所减缓。FGT(1)、FGT(2)的结果表明,目前的相对贫困程度与前几年国家绝对贫困标准下的贫困程度类似,而这一结果在一定程度上反映出目前比较主流的相对贫困标准设定方式在现行经济条件下是可行的,可以用于2020年后农村贫困状况的监测。

对处于不同政策下群体相对贫困展开对比分析的研究发现,贫困村样本FGT(0)、FGT(1)以及FGT(2)的结果均要低于非贫困村,建档立卡样本FGT(0)、FGT(1)以及FGT(2)的结果均要低于非建档立卡,表明贫困村与建档立卡政策存在改善收入分配、降低相对贫困的外溢作用。进一步地,建档立卡政策对于农户改善收入分配、降低相对贫困的外溢作用要高于贫困村政策,此外,建档立卡与贫困村政策的外溢作用可以叠加。最后,在贫困村与建档立卡政策下,农户生产、生活等各类外部条件的提高可以改善农村地区收入分配,从而降低相对贫困。

2019年中央一号文件强调:“贫困人口退出后,相关扶贫政策保持稳定,减少和防止贫困人口返贫”,“研究解决收入水平略高于建档立卡贫困户的群众缺乏政策支持等新问题”。2019年10月,党的十九届四中全会正式提出解决相对贫困议题,标志着相对贫困的治理正式进入政策议程。本文研究结果的相关启示在于,目前比较主流的相对贫困标准设定方式在现行经济条件下是可行的,但是,中国是一个区域发展不平衡程度较高的国家,各地生活水平存在较大差距。如果仅采用全国统一的贫困标准,会忽视区域发展的异质性,引起贫困识别上的偏差。因此,相对贫困标准在制定过程中,各省、市需要根据本地物价和生活水平,因地制宜地确定本地贫困线。此外,相对贫困标准在执行过程中,还需要根据国家统计局、省级统计局每年公布的居民收入情况,对相对贫困线进行相应的动态调整。

对于贫困村与建档立卡政策,特别是建档立卡在帮助贫困户提高收入的过程中,具有较强的改善收入分配的外溢作用。与此同时,从个体至村,乃至县,不同层面的扶贫政策会形成相互辅助、相互促进的叠加作用。因此,2020年以后,对于摘掉了“帽子”的贫困村、贫困县,也可以适当保留当地业已形成的好的服务型措施,比如保留建档立卡户存档至少两年,并结合社保类政策对贫困户进行兜底。此外,还可以有效衔接乡村振兴战略缓解相对贫困。中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》以2020年、2035年和2050年为三个时间节点,分别提出实施乡村振兴战略的目标任务。在现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫之际,可以将相对贫困纳入乡村振兴战略统筹安排。在乡村振兴战略框架下,首先需要保证在脱贫攻坚过程中培育起来的扶贫产业在2020年后实现可持续发展,对此,可以进一步提高农民的组织化程度,比如继续扶持专业合作社、各种经济联合体等。此外,还可以开展农村“新基建”建设,完善农村电子商务服务体系,强化已有商业、服务业网点等基础设施的数字化改造升级,真正实现农村数字化扶贫。