后扶贫时代农村省级相对贫困标准确定方法研究

徐晓红 祝 琳

(安徽大学,安徽 合肥 230601)

一、引言

改革开放以来,我国扶贫工作取得了显著成就。按现行贫困标准估算,我国农村贫困人口从1978 年末的7.7 亿人减少至2019 年末的551 万人, 贫困发生率从97.5%下降至0.6%。 到2020 年底,我国将实现农村绝对贫困人口全面脱贫,贫困县全部摘帽,区域性整体贫困问题基本解决, 这将成为我国反贫困史上的一个里程碑。 现行标准下的绝对贫困问题的解决,并不意味着今后不再有贫困问题,也不意味着反贫困的终结。 党的十九届四中全会明确提出要“建立解决相对贫困的长效机制”,为今后扶贫工作指明了方向。 从绝对贫困过渡到相对贫困,进入后扶贫时代需要制定新的贫困标准, 识别新的扶贫对象并制定相应的扶贫政策。

尽管我国农村扶贫标准经历了三次较大的改变,分别形成了1978 年标准、2008 年标准和2010 年标准, 但对贫困的衡量一直采用的是全国统一的绝对贫困线。 随着我国经济改革的步伐加快,东、中、西部经济发展不平衡性增强, 各省农村居民收入差距扩大,生活结构差异也在拉大,全国继续使用一个贫困标准显然存在不足,需要分省制定贫困标准,以满足精准识别贫困人群的现实需要。 本文通过回顾贫困线多种测算方法, 结合我国扶贫战略转型期贫困的脆弱性、 区域性特征, 采用调整的马丁法, 利用2018 年中国家庭追踪调查数据, 设定了具有上下界的农村省级相对贫困标准。 与传统的相对贫困标准不同,这一浮动区间更具灵活性,不仅可消除各省经济发展不平衡带来的影响,具备横向可比性,而且简单易行便于操作,能够衔接之前的绝对贫困线,政策实施难度小。

二、文献回顾

贫困线研究最早起源于英国。 社会学家Charls Booth 和Seebohm Rowntree 采用预算标准法划定了描述伦敦贫困状态的绝对贫困线[1]。 绝对贫困线通常用满足人们基本生存需求的收入或消费水平来表示,例如世界银行提出的“1 天1 美元”的绝对贫困线。这样的贫困标准有利于进行国际比较, 但缺点是忽视了不同国家间购买力水平的不同, 难以反映各国内部贫困状况。 热量支出法和食物支出法从满足最低生存需求的热量或食物摄入的角度, 通过计算食物支出得到贫困线,这一标准易于国际比较,具有计算简单、容易理解且对数据要求较低的优点,但仅考虑热量而忽视营养等多方面需求, 得到的贫困线可能偏低。 随后,基本需求法被提出,研究者将生存需求分为食品需求和非食品需求两类, 其思想是给定一张达到最低生活水准的必需品的种类和数量清单,然后根据当地市场价格计算消费这些必需品的成本[2]。与上述几种贫困线测算方法相比, 该方法有效克服了不同地区、 不同时期消费水平和市场价格差异性带来的影响。 Ravallion 提出的马丁法对基本需求法做了进一步的改善[3],将基本食物需求和热量摄入相结合得到食物贫困线, 再利用数学模型得到居民消费中的非食品消费部分,进而得到马丁法贫困线,其贫困线的调整依赖于当地物价和消费水平的变动,随经济水平的发展逐渐提高。 相对贫困线出现于20世纪50 年代, 经济学家Peter Townsend 基于收入差距和不平等开创了相对贫困线的研究先河[4]。 与绝对贫困关注的基本生存需要不同, 相对贫困关注的是收入水平的相对差异,其内涵是:个人或家庭的收入水平虽然可以满足基本生存需求, 但是与社会平均生活水平相比仍然较低。 相对贫困线通常采用收入比例法,将一个国家或地区收入(或消费)中位数的40%~60%作为该地区的贫困线。 国际上已有不少国家采用相对贫困线,OECD 采用中位数的50%作为贫困线,欧盟使用中位数的60%作为相对贫困标准。

国内学者对相对贫困标准的关注较晚。 张青提出, 将社会平均收入水平的三分之一至40%作为相对贫困标准较符合我国实际情况[5]。 陈宗胜等建议采用农村居民人均纯收入的0.4—0.5 作为相对贫困线,0.4 作为贫困线的下界,0.5 则为贫困线的上界[6]。徐映梅、张提使用CHNS 数据,分别基于收入、消费视角测算农村相对贫困发生率, 发现以收入测算的农村贫困发生率显著低于以消费测算的农村贫困发生率, 因为农村贫困人口的家庭人均纯收入和人均消费支出相关性很低, 导致以收入作为基础测算指标存在误差,相反,消费指标更能反映贫困者的真实情况[7]。

目前, 后扶贫时代我国新贫困标准的设定引起了学术界的关注,主要观点有以下三类。 第一类是采用提高的绝对贫困标准。 周绍杰等认为,应参考国际贫困标准, 将我国十四五时期和十五五时期的贫困线提高为“3.2 美元”和“5.5 美元”,并分别在 2025 年和2030 年全面消除对应标准下的贫困人口[8]。 汪晨等认为, 消除绝对贫困后直接使用相对贫困标准还为时尚早, 使用提高的绝对贫困标准有利于提高减贫成效[9]。第二类是使用相对贫困标准,包括基于收入指标的一维相对贫困标准和基于能力指标的多维相对贫困标准。 叶兴庆、殷浩栋在回顾中国的减贫历程后, 认为2020 年后的贫困标准应当适应相对贫困群体,主张未来5 年采用居民收入中位数的40%作为贫困线,之后再根据经济发展水平调整这一比例[10]。王小林、贺凤霞明确指出仅从收入角度无法衡量贫困人口中的“困”,我国2020 年后采用多维相对贫困标准较合理,其维度应该涵盖收入、就业、教育、健康、社会保障等多个方面,同时测算多维贫困指数,将任意两个及以下维度的贫困人口识别为多维贫困人口[11]。第三类是绝对贫困标准与相对贫困标准相结合。 孙久文、夏添提出两区域、两阶段方法,即沿海地区实行相对贫困标准, 非沿海地区实行绝对贫困相对化标准,给予贫困标准合理的浮动区间,待中国步入城镇化后期再实行以全民可支配收入为基础的相对贫困标准[12]。吴振磊、王 莉认为今后我国相对贫困呈现出治理对象多元性、致贫要素复杂性、治理任务多重性的特点, 新的贫困标准应该同时涵盖更高的绝对贫困标准和新的相对贫困标准, 建议2020-2035 年东部地区推行城乡收入相对贫困标准, 中西部推行绝对贫困相对化的标准, 设置合理浮动区间;2035-2050 年逐步形成城乡一体的贫困标准[13]。

综上可见, 无论是单独使用提高的绝对贫困标准还是相对贫困标准都存在一定的缺陷。 绝对贫困线设定具有较强的主观性,且区域可比性差。 参照发达国家的相对贫困标准,则需要投入大量财力,我国现阶段还难以承受。 而将二者相结合的办法大多操作复杂,或仍停留在理论阶段。 本文探索兼备绝对贫困和相对贫困特点的方法,试图弥补上述不足,为后扶贫时代的扶贫工作提供政策参考。

三、方法与数据

马丁法贫困线包含低贫困线和高贫困线, 低贫困线是食物贫困线与非食物贫困线之和, 即家庭总消费水平达到食物贫困线时的食品支出与非食品支出之和, 高贫困线是食品支出达到食物贫困线的家庭的总消费支出。 其中,食物贫困线是指选定参考家庭后按基本热量需求计算得到的总食物支出金额,非食物贫困线是指除食品外满足人类基本生活所需的人均费用。 马丁法贫困线兼备绝对贫困和相对贫困的特点。 一方面, 食物贫困线满足了基本食物需求,非食物贫困线是除食物外的衣物、住房、教育、医疗等多个维度的基本需求支出, 具有绝对性和多维性;另一方面,马丁法低贫困线适用于家庭总消费支出低于食物贫困线的居民, 而高贫困线适用于家庭总消费支出高于食物贫困线但低于贫困线的居民,为不同消费水平的群体提供了不一样的贫困标准,因而具有相对性。

测算方法和步骤如下:

第一步,测算食物贫困线。 传统的食物贫困线测算方法, 是按照营养协会公布的每人每天最低2,100卡路里的热量需求,采用差幅系数法确定一篮子基本食品需求的实际消费量,再根据参考家庭所处地区物价水平确定各类食品价格,由价格(Pi)和消费量(qi)的乘积得到食物贫困线(ZF),即。 食物贫困线反映的是满足基本需求的最低食品支出。 关于参考家庭的选择,实际中往往以某一比例的家庭作为参考,但这一比例也并非固定不变。 张冰子等(2019)研究我国城镇贫困问题时以人均消费最低的20%家庭作为参考人群[14]。刘洪,王超(2018)则将收入水平处于50%—60%之间的家庭作为参考家庭[15]。 由于难以获得各省基本需求品种类及其价格的数据,所以不能完全按照马丁法确定贫困线,本文对马丁法进行了调整,即先不设定参考家庭的比例范围,将各省人均可支配收入划分为五等份,计算出各组居民食品支出和消费支出的平均值,取五等份组中最低的人均食品支出作为该省的食物贫困线。

第二步,确定低贫困线。 低贫困线由食物贫困线和非食物贫困线构成。 非食物贫困线(NF)的确定一般参照整个社会的恩格尔系数或者低收入人群的恩格尔系数, 将恩格尔系数作为食物贫困线在整体贫困线中的比例,然后得到非食物贫困线。 首先,假设食品支出需求函数为:

函数中Fi、Xi 分别是家庭人均食品支出和人均总消费支出,等式左边人均食品支出占人均总消费支出的比重, 等价于家庭的恩格尔系数,a、b 为待估参数,e 是随机误差项。 当居民人均总消费支出等于食物贫困线时有In(Xi/ZF)=0,此时a 的值与人均食品支出占居民人均总消费支出的比重相等。 于是,非食物支出占总支出的比重为(1-a),则非食物贫困线(NF)为:

最后得到马丁法的低贫困线:

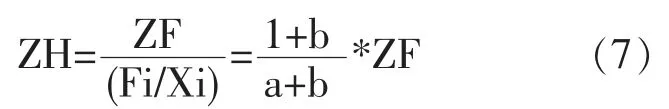

第三步,确定高贫困线。 当食品支出Fi 等于食物贫困线ZF 时,得到模型(1)的变形式:

则马丁法的贫困线ZH 为:

本文采用的数据是2018 年CFPS 数据的农村住户调查部分。 CFPS 数据由北京大学中国社会科学调查中心实施完成,样本覆盖了25个省/市/自治区,包含居民食品支出、消费支出等变量。 对数据进行处理,删除缺失值、异常值后,舍去样本容量太小的省份,最终保留22 个省份,总样本数为 5,410 个。

四、 基于调整马丁法的农村省级相对贫困标准确定

(一)高、低贫困线确定

在测算出各省食物贫困线的基础上, 依据公式(1)-(3) 可得各省低贫困线, 高贫困线则根据公式(4)-(7)得出。 结果如表 1 所示。

表1 的数据显示, 各省食物贫困线存在较大差异,经济发达地区食物贫困线明显高于欠发达地区,两极分化严重。 食物贫困线最高的地区是上海,达5,809.89 元,最低的贵州为1,930.11 元,二者相差将近2 倍。 低贫困线同样呈现出区域差异性,低贫困线较低省份大多分布在西部地区,较高省份广东、江苏和浙江均属于东部地区, 中部地区和东北地区各省的低贫困线则处于二者之间。 不仅各省的低贫困线差距大,最高的上海市约为最低省份贵州的2.82 倍,四大地区内部各省的低贫困线差距也在扩大。 就东部地区而言,上海低贫困线为8,998.15 元,超河北省5,628.66 元。 与低贫困线不同的是,高贫困线最低者不是贵州而是黑龙江,为5,485.20 元;与低贫困线相同的是高贫困线最高的前三个省份仍为上海、 浙江和江苏。 从各省高、低贫困线的较大差异可见,分省制定贫困标准十分必要。

表1 各省农村相对贫困标准及其占人均可支配收入的比例

根据表1 的高、低贫困线计算结果,本文得到各省农村相对贫困标准,即由高贫困线和低贫困线组成的一个浮动区间。 家庭人均收入水平低于低贫困线的人口,被认定为相对贫困。 家庭人均收入水平落在浮动区间内的,则为潜在贫困人群。 这部分农村居民虽然收入水平超过了低贫困线,但由于过去的脱贫机制在人力资本培育上缺失,极易返贫。 为了与发达国家人均收入40%—60%的相对贫困标准进行对比,表1 还计算了各省高、低贫困线占农村居民人均可支配收入的比例。 从总体上看,低贫困线占人均可支配收入比例的平均水平为30.57%,高贫困线占比的平均水平为51.06%,分别低于以人均收入40%和人均收入60%为基准的相对贫困线。 分省份看,各省低贫困线占人均可支配收入的比例均在40%以下, 高贫困线占比在38.10%—75.45%之间,超过60%的省份有山西、贵州、陕西和甘肃,其比值分别为60.53%、66.33%、63.08%和75.45%。 这可能与其农村居民人均可支配收入水平低有关,与其他省份相比,这四个省份农村居民人均可支配收入处于最低位置,这使得全国范围内的绝对贫困问题转化成了该省的相对贫困问题。

(二)与现有贫困标准的比较

我国现行贫困标准为绝对贫困线, 沿用的是2010 年标准,以农民年人均纯收入2,300 元(2010 年不变价)为基准按价格水平进行调整,2018 年农村绝对贫困线为人均纯收入3,535 元。关于农村相对贫困的度量尚没有官方标准, 本文借鉴国外经验并结合我国目前已进入中等偏上收入国家行列的事实,取中等水平的相对贫困标准(以下称为相对贫困标准)即农村居民人均可支配收入的50%, 按此比例2018年农村相对贫困线为7,309 元。

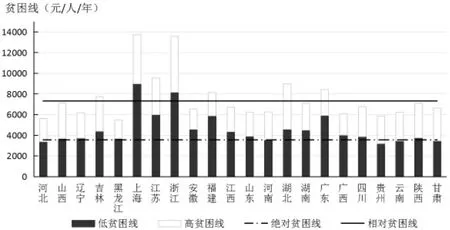

为了直观地展现本文测算的相对贫困线与上述贫困标准的数量关系,图1 将各类贫困线进行了比较。 与现行绝对贫困线相比,除贫困人口数量大、贫困程度深的贵州、甘肃、云南等五省外,其他省份的低贫困线均高于绝对贫困线,上海的低贫困线甚至是绝对贫困线的2.5 倍。 这说明本文的低贫困线与各省的绝对贫困状况基本吻合。 与相对贫困线相比,只有经济发达的上海、浙江的低贫困线能够达到相对贫困标准,其余各省低贫困线与相对贫困线差距较大。 高贫困线高于相对贫困线的,除上海、浙江外,还有经济发展水平较好的江苏、广东、福建等省。 这意味着该相对贫困标准对于大多数省份来说偏高,会加剧脱贫难度,降低脱贫成效,因而现在采用该标准还为时过早。 对比之下,本文确定的农村省级相对贫困标准处于绝对贫困标准和相对贫困标准之间,其低、高贫困线可分别衔接绝对贫困线和相对贫困线,为后扶贫时代贫困标准的转型提供过渡。

图1 2018 年农村省级相对贫困标准与现有贫困标准对比图

(三)贫困发生率估算

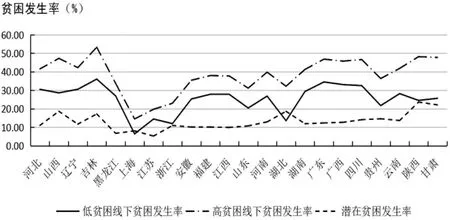

为了考察浮动贫困标准下各省农村贫困状况,本文对高贫困线和低贫困线下各省农村贫困发生率进行估算,结果如图2 所示。 贫困发生率是指人均收入水平低于贫困标准的人口占统计人口的比率。 在低贫困线下,贫困发生率最高的是吉林,其次是广东和广西,分别为36.07%、34.51%和33.10%。贫困发生率较高的有四川、辽宁、河北三省,均超过30%。 贫困发生率最低的是上海,仅有6.45%,其次是浙江、湖北和江苏,分别为12%、13.56%和14.47%。 在高贫困线下,贫困发生率最高的仍是吉林,为53.28%,其次是陕西、甘肃和山西三省,贫困发生率分别为48.18%、47.77%和47.27%。 贫困发生率较高的是山西、广东、四川、广西四省。 贫困发生率最低的上海,其次是江苏和浙江,分别为14.52%、19.74%和23%。 图2 较高的贫困发生率反映出中国绝对贫困和相对贫困存在很强的交叉性。 潜在贫困发生率是潜在贫困人口占统计人口的比率。潜在贫困发生率最低的是江苏省,为5.26%;最高的是陕西和甘肃,分别为23.64%和22.10%,这两个省需要密切关注新贫困人口致贫和脱贫人口返贫问题。

图2 贫困标准下各省农村贫困发生率

五、结语

贫困标准是识别贫困、 分析致贫因素及制定脱贫政策的基础。 由于城乡资源分配不均,未来贫困人口在短期内依然聚集在农村, 在从绝对贫困向相对贫困转型的初期, 有必要划定一个结合绝对贫困和相对贫困特点的省级农村相对贫困标准。 在各省经济存在明显差异且城乡一体化尚未完成的背景下,本文建议基于调整的马丁法, 确定后扶贫时代农村省级相对贫困标准,即通过计算出高、低贫困线,给予相对贫困标准一个合理的浮动区间。 一方面,将与各地物价、 生活水平相关联的低贫困线作为贫困标准,能准确反映各省贫困状况;另一方面,高贫困线为识别本省潜在贫困人群提供依据, 可以有针对性地预防贫困人数的增加和贫困程度的加深。 与现有农村绝对贫困标准、相对贫困标准进行对比后发现,现有农村绝对贫困标准偏低而相对贫困标准偏高。若继续使用现有农村绝对贫困标准, 对于低贫困线明显高于现有农村绝对贫困线的省份来说, 会放宽对农村扶贫工作的要求;若直接改用相对贫困标准,对于低贫困线达不到相对贫困标准的省份来说,会增加贫困人口数量,加大农村扶贫难度。

本文也存在一些不足, 所使用2018 年CFPS 数据测算农村省级相对贫困标准, 由于该数据各省样本量不均匀,样本量较小的省份代表性较差;同时,也未对农村新贫困标准的调整展开讨论。 但本文基于调整的马丁法测算出各省农村相对贫困线浮动区间,对于新时期扶贫标准的制定具有一定借鉴意义。