日本统治者对东北各少数民族的奴役与迫害

文 石岩

被强迫交纳“出荷”粮的农民在等待检斤

1931年9月18日,日本悍然发动“九一八”事变。接着,大举向中国东北进犯。仅用四个月的时间,就占领了东北全境。1932年3月,日本抬出了前清废帝溥仪,炮制了伪满洲国。在日伪的殖民统治下,满族、蒙古族等东北各少数民族同汉族一样受到日本帝国主义的残酷剥削、压榨与迫害。凡伪满洲国推行的一切政治措施如治安肃正、保甲连坐、集团部落、归屯并户、掠夺劳工、强敛武器、实施国兵法等以及一切经济掠夺政策如粮谷出荷、勤劳奉仕、金属献纳等,各少数民族无一幸免。同时,他们还在日本的奴化教育下,被迫放弃本民族的语言,学习日语,信奉日本的“天照大神”,淡化民族意识。

对满族的迫害

黑龙江省瑷珲县中部的大五家子村是满族聚居村,东面与苏联隔江相望。日伪统治者对这里戒备森严,设置了警察署和宪兵守备队。同时,在沿江一带挖战壕,密布防线,实行江上封锁。禁止满族人民到江边捕鱼、汲水。日伪统治者不许满族人聚集交谈,一经发现,就以“嫌疑犯”或“思想犯”的罪名逮捕。

安东(今丹东)凤城县也是满族聚居区。1932年,日伪在这里设置警察署,对满族人民进行严密的监控,血腥镇压抗日运动和残杀支援抗日军队的人民群众。从1934年7月到1935年10月,“日寇在后营子村进行十次大屠杀,杀死50余名爱国志士。在1934年1月的一次屠杀中,杀死了春节为自卫军战士送面和猪肉的关继林、王玉岐、王殿祥(3人皆满族)、朱香山、吕德祥等,自卫军战士周玉金和阎胜堂的3名亲属以及4名指为‘通匪罪’的老百姓,共计13名。”日伪统治者还对满族聚居区实行归屯并户,“1932年到1934年,日伪强迫白旗村吴家屯南沟北岔的农户全部集中到吴家屯居住。如不按期迁移,即将房屋烧毁。满族人吴奎震和吴凤春全家正在田里干活,日本人就把他们的房子烧掉了。全家的粮食、被褥以及一切生产、生活资料也一并烧尽”。

日伪统治者为修建军事工程,抓捕大批劳工。“仅白旗村去当劳工者就达200余人次。满族人关殿荣、关玉山、关玉秀、关素珍、王春年、王崇红、焦庆安、关明富等都曾被抓去当过劳工。这就严重地破坏了生产,给广大贫苦农民造成生命财产的损失”。

日伪统治者对满族人民采取毒化政策,用烈性烧酒、鸦片、赌博等方式毒害当地人民。“他们在瑷珲开设大量烟馆和赌局。在日伪的残酷奴役、剥削和毒害下,到了伪满末年,满族人口急剧下降”。

对朝鲜族的迫害

日伪统治者表面上提倡“内鲜一体”,但事实上对朝鲜族百姓同样进行着残酷的摧残与迫害。延吉县海兰区花莲里是朝鲜族聚居区,“九一八”事变后,中共海兰区委为了进一步打击敌伪势力,领导全区人民进行清除汉奸卖国贼和夺取枪支的斗争。10月30日,鲜奸崔南顺、朴熙善、金东厚等人纠集河东、小营子、五岩洞的自卫团,在日本龙井领事馆警察和保安队的配合下,对花莲里突然袭击。在1个星期里,杀害了抗日干部金学善、朴得男、金明浩3人。并惨无人道地杀害24名手无寸铁的无辜百姓,用刺刀活活挑死了7岁儿童金石松,将金学善怀孕的妻子和3个兄妹活活烧死。

对蒙古族的迫害

为了满足日本侵略军的肉食供应,日伪政权对伪兴安四省所属各旗实行“出荷”牛政策。“在三年当中约掠夺牧民一二十万头牛,使蒙古族百姓遭受了严重灾难”。为了防止蒙古牧民瞒产少缴,日伪当局挨家挨户对各旗牧民所有牛进行普查,登记造册,不准私自宰杀,届时必须按规定数量上缴当局。1943年,日伪统治者竟命令东科后旗一年内“出荷”一万头牛。牧民种地用的耕牛和吃奶用的乳牛被掠夺殆尽,经济上遭受重大损失。而且,“日伪政权收购‘出荷’牛,不是按当时行情收购,而是半价收购。当时一头犍牛市场价是100元(伪满币),而对‘出荷’牛只付半价即50元。名义上收购,实际上是掠夺”。

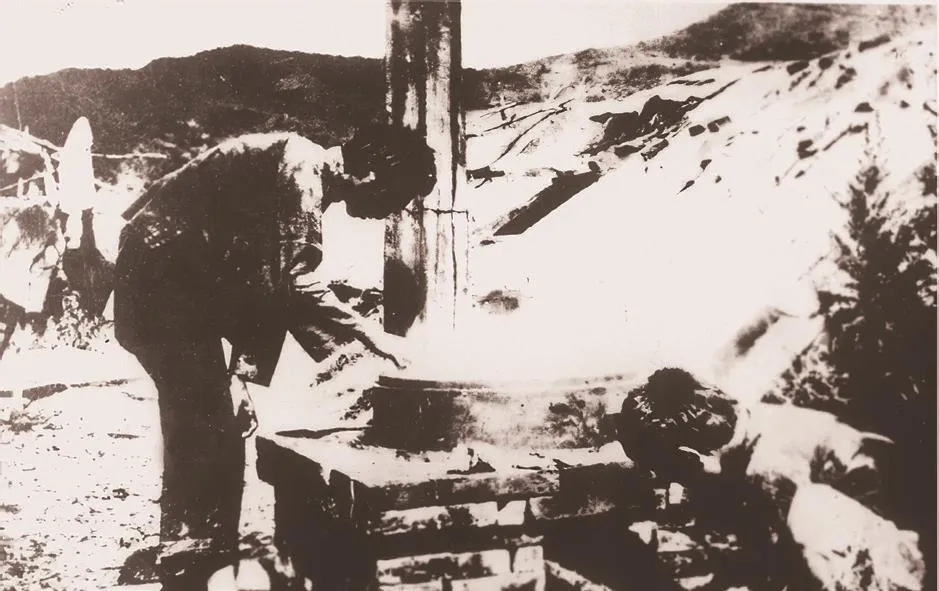

伪满警察用武力逼迫农民交“出荷”粮

对鄂伦春族的迫害

1933年1月,日本侵略者占领黑河后,由黑河特务机关来指导当地鄂伦春族的行政。为了在政治上控制、经济上掠夺、军事上利用、文化上奴役鄂伦春民族,黑河特务机关制定了一套指导方针:“1.不开展其文化,要维持其原始生活。2.不使其归农。3.当作特殊民族实行隔离。4.严禁鸦片。5.严禁白面。6.构成其独立生活的道路,排除其依存生活习惯等。”

鄂伦春族原是以狩猎为生的游牧民族,清末民初统治者为了巩固边防,加强对鄂伦春族的统治,曾对其采取“弃猎归农”的政策,不少鄂伦春人下山定居耕田。到“九一八”事变前夕,有1/3的鄂伦春人一边打猎,一边从事农业生产。而日本对鄂伦春族的指导方针,使得鄂伦春人被迫放弃农耕生活,恢复到原始的狩猎生活方式,与世隔离。他们的房子被毁、土地荒芜、农具被烧,过着饥寒交迫的生活。日伪当局还规定所有猎物必须上缴给“满洲畜产株式会社”,不得私自出售,否则没收猎物和枪支,甚至遭受毒打等残酷惩罚。鄂伦春人的生命和财产受到严重的威胁和损失。日伪当局不准鄂伦春人种植鸦片,不是为他们的健康着想,而是因为种植鸦片有很大的经济效益,因而断绝他们的经济来源。但日伪特务机关竟然用鸦片来毒害鄂伦春人的精神和肉体,规定“凡20岁以上不论男女都普遍配给鸦片,一般每人每天一分,多者三至四分”。更为卑劣的是,日本侵略者竟然一面从思想上对鄂伦春少年进行奴化教育,一面灭绝人性地在孩子们身上做细菌试验。1942年,呼玛县日本人办的“学堂”里,80多名鄂伦春学生遭受了细菌试验,结果造成一个冬天40多名学生死亡。在日本帝国主义的剥削和迫害下,鄂伦春人聚居区疾病蔓延、瘟疫流行,加之缺医少药,人口剧减,“毕拉尔路和库玛尔路的鄂伦春族,由1917年的2731人,到解放前夕(1945年),只剩下1007人”。

对鄂温克族的迫害

鄂温克族散居在索伦旗北部,是一个以狩猎、游牧为主的民族,文化落后,人口稀少。伪满时期,鄂温克族也受到了日伪当局的盘剥、摧残与迫害。日本人每年向鄂温克牧民征购良种军马,鄂温克牧民手中能骑的马匹所剩无几,有的只好步行放牧。牧民们的生活水平急剧下降,每月只能吃限量供应的发霉变质的粗杂粮,穿着廉价的更生布或用羊皮、兽皮制成的衣裤。由于鄂温克民族一部分是从苏联过来的民族,又和苏联人杂居在边境地区,日本人对此很不放心,于是秘密谋划了强迫鄂温克族南迁的计划。生活在特泥河、莫尔格勒河草原上的近百户牧民被迫背井离乡、倾家荡产,南迁到大兴安岭北坡。由于气候严寒、水草贫瘠,牛马羊大量死亡,牧民只好以上山狩猎为生,生活极度困苦。

对赫哲族的迫害

赫哲族世居松花江下游、同江和乌苏里江沿岸,以渔猎为生。1938年,日本侵略者为“围剿”东北抗日联军,把抚远以西、王家店以东沿江的赫哲族和极少数汉族渔民,强行集中到秦皇鱼通下游东岸,实行归屯并户,建立了八岔屯。用土城墙将赫哲族人围困起来,进行严格的监视。1942年初,日伪当局又出动警察、特务强迫世居富锦、抚远等沿江地区的赫哲人移居到荒无人烟的密林沼泽地区,建立集团部落,居住在阴暗潮湿的地窨子里。由于失去渔猎的生活来源,赫哲人生活非常困难,只能以在密林沼泽地带生长的灰菜、桔梗、山白菜为食,很多人得了浮肿。日本侵略者还对赫哲人实行毒化政策,发给他们“吸烟证”和“福寿膏”,让赫哲人吸食鸦片。在日本帝国主义的残酷摧残下,赫哲人缺衣少食、水土不服、疾病流行,人口锐减。据统计,“民国初年,赫哲族有2500到3000人,到1945年解放前夕,只剩下300多人了,在这四十多年中,赫哲族人口差不多减少了90%”。

从事超强度劳动的丰满劳工,只能以野菜充饥

伪满洲国代表宫泽秋次到内蒙古指导采集鸦片汁液

对达斡尔族的迫害

达斡尔族世居黑龙江北岸和嫩江流域。伪满时期,日本实行开拓移民计划,将达斡尔人赶出嫩江流域,迁至伪兴安省山区。没有牲畜、农具,没有种子,达斡尔族吃、穿、住都极为困难。关东军还强制抓捕劳工。由于医疗设施不完善,瘟疫流行,达斡尔人非正常死亡率逐年增加。“原齐齐哈尔郊区布哈屯有达斡尔族民众128人,迁至布特哈旗后,由于贫病交加,到东北光复前夕,共死去61人,占人口总数的47.2%”。

在日本统治者残酷的剥削、压榨、奴役、镇压与迫害下,东北各少数民族陷入了苦难的深渊。但各少数民族中除一小撮民族败类甘心情愿充当日本帝国主义的鹰犬与走狗外,大部分少数民族民众都与日本侵略者进行了英勇的抗争,有的参加了东北抗日联军的队伍,加速了日本法西斯的灭亡,为东北的光复做出了重要的贡献。