教师课堂话语分析

——基于权力距离理论

谢佳佳

(复旦大学 国际文化交流学院,上海 200433)

一、引言

从1967至1973年,荷兰社会学家Geert Hofstede从态度和价值观方面在72个国家做了 116,000余份问卷调查,在此基础上他把文化差异分为六个维度:权力距离(Power Distance)、不确定性规避(Uncertainty Avoidance)、个人主义与集体主义(Individualism-Collectivism)、社会的男性化与女性化(Masculinity-Femininity)、长期导向与短期导向(Long-Term Orientation versus Short-Term Orientation)及放纵和节制(Indulgence-Restraint)。本文从该理论的一个维度即权力距离,对比分析大学英语课堂和对外汉语课堂教师话语,旨在重新思考中国教师的角色定位、促进师生互动、构建新型师生关系。

二、权力距离理论及其在教学中的表现

(一)权力距离理论

“权力距离”一词最早由荷兰社会心理学家 Mauk Mulder提出“The emotional distance existing between bosses and subordinates”[1],即企业中上下级之间的情感距离;后来Hofstede将它定义为“The extent to which the less powerful members of institutions and within a country expect and accept that power is distributed unequally”[2],即掌握较少权力的那部分社会成员对权力不平等分配的可接受程度。世界各地社会文化对权力距离的接受程度存在差异,为了进行区分,Hofstede提出“权力距离指数”(PDI: Power Distance Index)概念。根据指数的差异,不同的社会可以分为“高权力距离文化”或“低权力距离文化”。Hofstede认为,具有集体主义倾向的文化与权力距离指数成正比[3]。高权力距离指数的文化中,社会成员对这一距离接受度高,无论是与人交往还是处理事务,均注重社会规范,尊重长者、尊者及身份地位。在低权力距离社会中,领导与下属、长辈与晚辈、教师与学生之间的权力距离不明显,人与人之间的交往轻松、随意,约束较少。

最新研究结果显示,世界平均PDI水平为55,英国、美国、加拿大、澳大利亚等西方国家低于这一指数,为低权力距离国家;而中国为80,属于高权力距离国家。而具体表现为:西方社会中权力距离相对弱化,社会中的个人主义倾向越明显,重视个人价值与个人权利,因此该社会成员对权力距离的接受度低[4]。而中国对权力距离的接受程度较高,社会和家庭结构重视权力、权威与身份差异,这与我国传统文化中儒家等级思想密切相关。

(二)在教学中的表现

权力距离影响师生关系及二者在课堂教学中的地位。在高权力距离指数国家,师生间的关系为:教师是课堂交流的发起者和传递智慧的权威,是课堂的中心,教学节奏取决于教师的意志,其地位是神圣的;学生依赖、尊敬教师,师生很少进行互动。

在低权力距离指数国家,师生间的关系则为:教师与学生平等相处;课堂以学生为中心,学生是交流的发起者,在教与学过程中畅所欲言;教师尊重学生的发言权,鼓励学生积极主动思考。

由此可见,权力距离越大,教师在课堂中的地位越高,越起主导作用;学生的地位相对越低,越处在被支配的地位。反之,教师与学生在课堂中的地位越趋于平等,师生互动性越强。

三、课堂话语研究设计

课堂话语(Classroom Discourse)是话语分析(Discourse Analysis)的分支之一,该研究的一个重要组成部分是教师课堂话语。教师话语(Teacher Talk)是指语言教师在课堂上实施教学和传授知识所使用的话语[5]。教师话语不仅是实施课堂教学的载体,也是学生语言输入的一个重要来源、是学生学习的样本,它深刻影响着课堂教学、组织管理、气氛调动等的效果,在学习者的语言习得过程中发挥着重要作用。对教师课堂话语的研究既可以从话语类型入手,如教师的提问语、反馈语、会话修正语;也可以分析研究话语的特点,如话语量、会话结构、反馈方式等[6]。还可以从语用角度分析教师语言中礼貌原则实践情况、师生语言的人际互动功能及语言使用的情景语境。

本文以权力距离理论为依据,通过观察教师课堂话语中能体现课堂权力距离的方面(话语量、问候语、提问语和反馈语),对比分析大学英语课堂及对外汉语课堂中教师话语。我们的研究对象为上海某所高校的6名大学教师,其中4名为大学英语教师(包括2名中教和2名母语为英语的外教),2名为对外汉语教师。所观察的课型为综合课,通过课堂录音方式采集相关样本和数据。

这6位教师所在课堂可以分为:大学英语外教课堂(简称为外教课堂)、大学英语中教课堂和对外汉语教学课堂。根据听课情况,本文从每名教师的听课录音中选取2课时(每课时45分钟)进行考查,即每类课堂均包含180分钟听课内容。

四、数据分析和讨论

(一) 话语量

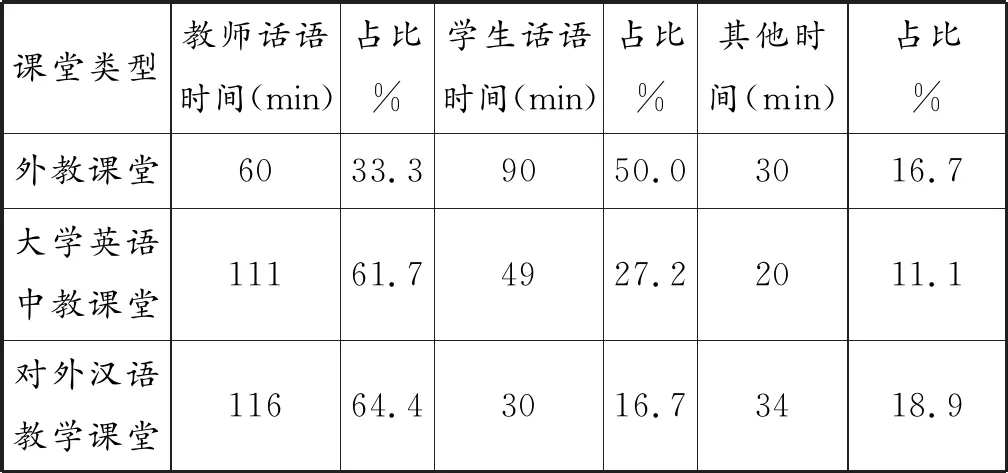

教师话语量影响师生课堂话语比例和学生课堂参与度。我们以教师话语占用的课堂时间作为其话语量的考查标准,分别统计了每类课堂中教师及其所在班级学生话语时间及占比(见表1)。

根据表1,教师话语量课堂占比情况表现为:外教话语量(33.3%)<大学英语中教话语量(61.7%)<对外汉语教师话语量(64.4%),学生话语量占比与这一顺序相反。可见,中国教师(包括大学英语中教和对外汉语教师)课堂话语量远多于学生,教学模式以教师为主;外教课堂里,学生话语量多,在问候、提问、反馈等环节中均积极参与。

表1 教师课堂话语量

就话语内容而言,中国教师话语主要为课文和知识点讲解、组织课堂、提问和反馈,学生话语主要是回答教师问题或在教师指令下讨论。外教课堂通常采用任务型教学法(Task-based Language Teaching),给出开放型的交际任务,让学生利用已掌握的目的语资源,以互动、合作等方式参与;学生除了回答教师问题外,还包括生生讨论交流、质疑教师回答以及向教师提问。

这表明外籍教师给予学生的课堂话语权要多于中国教师,课堂中权力距离自然就缩小了。

(二)问候语

作为课堂话语的开端,师生问候语影响着课堂活动能否快速开展。恰当的问候语有助于调动课堂气氛、让师生快速进入上课状态。

大学英语中教的课堂问候一般与课堂导入有关,问候内容较单一,一般为直接点名或进行“Good morning”“Hello, everyone”“OK. Let’s begin our class” 这种简单寒暄。例如一位中教这样开始一节课:“Good afternoon, everyone. Last lesson, we learned some important language points. Now, I'd like to see how much you can remember.”

对外汉语教师通常以“同学们好,我们开始上课!”“我们要上课了!大家今天怎么样?”为问候语,随后点名或带领留学生们复习上节课所学语言点。

外教的问候语基本与课本知识点无关,主要是对一些节日活动、西方礼仪文化的介绍和社会热点的讨论,这些丰富的话题使得课堂气氛很活泼,学生们普遍反映很喜欢这些有趣的问候内容。例如一位外教这样开始一堂课:“Morning,class,have you ever seen the TV series Why Women Kill? Please think about the characters and list them on your paper and discuss with your partner. If you didn’t see, you can introduce something else. And after the discussion, each group should give your opinions.”

就点名来说,无论是大学英语中教还是对外汉语教师都很强调出勤结果,点名方式为:教师直呼学生中文或英文名字,学生答“到”或做举手动作。外教多称呼学生的英文名,同时还会打招呼,例如“Hi, Rose” “Where is Jim”“How are you, Sherry”,学生的回答也丰富多样,如“Here” “Me”“Come”等。

这表明,在问候阶段,中国教师所在课堂氛围较严肃传统,而外教课堂氛围活跃。

(三) 提问语

提问语是教师课堂话语的重要组成部分。恰当的提问方式和多样化的提问策略有利于引导学生进行积极思考和交流、提高学生课堂参与度、激发其创造性语言输出、促进师生互动;反之,提问不当可能导致学生做出消极的回应或错误的回答,如沉默、错答或答非所问等。

学界对提问类型有着不同的分类,课堂提问可以分为展示性问题(Display Questions )和参考性问题(Referential Questions)。展示性问题即教师对已知信息的提问(即有明确答案),一般为封闭型的提问,如“What’s the date today”。参考性问题即师生间存在“信息差”(即没有确定答案),通过提问寻求未知信息,一般为开放型,如“What’s your favorite book”。

中外学者的研究都表明,参考性问题能够使学习者增加交际互动的机会,提高参与课堂活动的积极性[7]。成功的课堂内,参考性问题普遍多于展示性问题。

根据课堂录音,这三种课堂内提问情况如下 (见表2):

表2 教师提问语统计

可以看出,三种课堂内,展示性问题都多于参考性问题。就两种提问类型占比而言,大学英语中教课堂(107∶15)>对外汉语课堂(98∶21)>外教课堂(8∶3)。加里·D·鲍里奇指出,在有效教学研究中展示型问题和参考型问题的最佳比例为7∶3[8],最接近这一比例的是外教课堂。

再看提问数量,中国教师提问量多于外教,其中大学英语中教课堂提问量最大。通过课堂观察,我们发现虽然外教提问次数最少,但是给学生演练、表达的时间最多;而且,学生也会向外教提问,这也使得外教的提问机会减少。与之相反,尽管大学英语中教课堂提问量最多,但主要是对教材中课文内容、单词、语法点等的展示性提问,答案较机械。再看对外汉语课堂,虽然参考性问题最多,但主要是联系学生的日常生活进行提问(如“你最喜欢的中国食物是什么”),学生根据教师的引导进行简短回答,课堂中交流、合作等互动较少。

反映在课堂氛围中:外教课堂气氛最活跃,学生的回答更具开放性和创新性;中国教师课堂氛围较安静,师生互动内容以所学知识为主,学生们谨言慎行,只有确定自己的答案正确时才回答。

综上,中国教师注重学生理解及掌握所学知识,教师提问语主要用于讲解、操练环节以及检查学生是否习得知识点;外教则更注重发挥学生的自我表达能力,提问语是为引导学生进行发散性思考,促进学生用目的语进行真实交际和协商沟通。前者容易使学生感觉枯燥单调,缺乏思考的主动性,而后者则能够锻炼学生自己组织语言,使用丰富多样的句式进行有意义的互动。

(四)反馈语

反馈语(Feedback)是教师对学生的回答或所完成的课堂任务做出的评估,它与提问语密切相关,是师生交互话轮(Exchange)结构重要组成部分。Cazden认为话轮包括三部分:教师引发—学生反应—教师评价,即IRE(Initiation-Response-Evaluation) 结构[9],他认为这一结构是以教师为主的课堂话语最常见的结构。国内学者一般将这一结构表述为IRF(Initiation-Response -Feedback)。

作为评价者,教师恰当的反馈有助于学生了解自身对知识点的掌握情况。根据行为主义心理学的分类,反馈语包括积极反馈(Positive Feedback)和消极反馈(Negative Feedback)。积极反馈即教师对学生的回答给予正面评价如肯定、表扬、微笑、点头等;消极反馈即对学生的回答给予负面评价如直接指出错误、让其他同学回答和教师直接给出正确答案等[10]。前者有助于增加学生的学习信心,激发其持续性学习动机;而后者也并非只起消极作用,事实上,恰当的消极反馈可以让学生更深刻地认识并改正错误。

积极反馈包括表扬式和部分肯定,消极否定又可细分为委婉否定和直接否定。我们所观察的三种课堂内教师反馈情况如下(见表3)。

表3 教师反馈语情况

由上可知,教师们在反馈时都没有直接否定,避免给出批评、挖苦等可能抑制学生积极性的反馈。

就表扬式所占比重来说,外教课堂>对外汉语课堂>大学英语中教课堂。具体来说,外教的提问一般为参考性问题,答案是开放的,其表扬多随语境而变化,如“Good job! It sounds interesting” “It’s rich in content”“You’re imaginative”,这些反馈真诚具体,能反映其情感梯度变化,有利于激发学生的语言输出。对外汉语教师虽然也较多地使用表扬式,但是反馈语内容单一贫乏,多为“很好”“对”“回答得不错”。即使学生的回答存在问题,对外汉语教师也很少进行消极反馈,他们会先表扬或者先部分肯定答语的相对正确之处,随后给出正确答案。与这两种课堂相比,大学英语中教使用的委婉否定语较多,如“I’m afraid not”“I don’t think so”“Are you sure”。

就反馈语来说,教师使用表扬式越多,越利于增加学生的成就感,课堂就越轻松,权力指数也就越低。反之,教师给出的消极反馈越多,学生越有挫败感,在课堂内往往被动回答或回避问题,这使得课堂主要由教师控制,师生角色不平等,权力距离也就大。

五、结语

以上我们从话语量、问候语、提问语和反馈语方面对教师话语进行了研究,发现外教课堂比中国教师课堂更轻松随意。总的来说,外教课堂权力距离<大学英语中教课堂权力距离<对外汉语课堂权力距离。

我国是一个高权力距离的国家,传统的教学模式强调尊师重道,课堂教学以教师为中心。本文把中外教师英语课堂及对外汉语课堂进行对比,得出以下结论:一是中国教师长期受中国传统文化教育,教师话语输出量较多,学生参与课堂活动的机会较少;二是中国教师们虽然给予学生积极反馈,但是反馈语内容单一、趋于形式化,学生很少主动进行互动,其交际能力难以得到锻炼。

网络化的今天,科技给我们带来了丰富便捷获取信息的渠道。随着东西方文化的交流,西方的教学模式影响着我国教学模式的改革,西方文化中民主、平等、促进个性发展等观念也不断引进中国。

当前,我国教育界提倡构建以学生为中心、教师为主导的课堂模式。权力距离作为文化维度的重要方面,影响着师生、生生课堂互动,最终影响学生对知识的吸收、内化,甚至影响其情感体验与人格发展。

为了缩小课堂权力距离,中国教师应该重新思考其教学观,努力由权威型地位向引导型角色转变,构建平等和谐的新型师生关系。就课堂话语来说,教师应减少话语量,尊重学生话语权;丰富课堂问候语;改进提问策略,以参考性问题为主、展示性问题为辅;给予恰当反馈,增强学生学习动机。