非中心城市高校毕业生流失问题与对策

——以温州市为例

傅时波

(浙江安防职业技术学院,浙江 温州 325016)

一、引言

习近平总书记在党的十九大报告中强调,人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。人才引进受到了各地政府的高度关注,各地人才引进政策陆续出台,在政策形式上求创新、力度上求突破。当前,高校毕业生备受青睐,各地针对高校毕业生的“抢人大战”愈演愈烈。

温州市委市政府推出了一系列的政策,从2010年的“双百计划”到2018年5月的《关于高水平建设人才生态最优市的40条建议》,以吸引和鼓励包括高校毕业生在内的各类人才留温就业创业,为温州创新驱动发展提供人才支撑。政策不仅惠及高层次人才,对普通本专科生也一并得到惠及。但是,近年来,温籍高校毕业生呈现净流出态势。如何减少温籍高校毕业生的流出,增加人才引进与提高在温高校毕业生留温就业创业的比例,成为温州市委市政府非常关心的问题。

根据教育部公布的《2019年全国教育事业发展统计公报》显示,2019年我国各类高等教育在学总规模达到4002万人,高等教育毛入学率51.6%,意味着我国已经进入高等教育普及化阶段。因此,研究高校毕业生就业问题,尤其是非中心城市高校毕业生的流失问题与对策具有重要的现实意义。

二、高校毕业生就业流动研究现状

对于高校毕业生就业流动的研究,国内外学者一直非常关注。近年来,高校毕业生流动呈现出一些新的变化。麦可思发布的就业蓝皮书《2019年中国本科生就业报告》显示,本科毕业生在北上广深就业的比例从2016届的24%下降到2018届的21%,在新一线城市就业的比例则从2016届的23%提升至2018届的26%[1]。猎聘发布的《2019上半年中高端人才就业现状大数据报告》显示,2018年第2季度至2019年第2季度,全国中高端人才净流入最高的前20个城市中,有9个新一线城市。这一现象说明,高校毕业生的流动趋势是动态变化的。

关于毕业生跨省流动研究显示:毕业生跨省流动变得更加频繁,岳昌君和李欣基于 2015 年全国高校毕业生就业状况调查数据,对高校毕业生跨省流动情况进行研究发现:在求学或就业过程发生跨省流动的占51.3%[2]。这一比例要比岳昌君基于2009年的全国高校毕业生就业状况调查数据要高(在求学或就业过程发生跨省流动的占45.7%)[3]。说明近年来高校毕业生跨省流动有变大趋势,这可能与人们观念变化、交通网络发达等有关。

关于毕业生就业城市选择的研究显示:毕业生流动呈现出往高处走的现象,陆丰刚和陈寅平采用我国31个省市区1997-2014年的人口、经济数据研究发现:人口流入或流出与当地经济发达与否存在正相关性[4]。马莉萍和刘彦林使用2017年全国高校就业调查数据,按照级别从低到高,将我国的城市划分为四类:乡镇农村、县级市、地级市、省会城市/直辖市。研究发现:高校毕业生呈现向上流动的趋势,即生源地级别由低向高流动[5]。

关于人才政策方面的研究显示:人才政策在毕业生流动中起催化剂作用,赵晶晶和盛玉雪通过抽样调查分析了我国高校毕业生流动与区域经济水平,得出经济水平高低决定着高校毕业生的得失,人才政策起促进作用,各地应根据自身发展特点实施不同的人才政策[6];胡威基于北京、上海和浙江人才政策创新动因研究,提出各地人才政策制定应避免同质化,增强人才政策的灵活性、创新性[7]。

总的来说,目前研究多从省级层面或宏观角度分析高校毕业生就业流向及其影响因素,很少关注具体城市高校毕业生的就业流动情况。本文利用浙江省2016-2018年的高校毕业生就业质量年度报告数据,以温州为例分析温州高校毕业生的流失现状,结合问卷调研、毕业生座谈等形式进行研究,总结温州高校毕业生流失的原因,提出相应对策建议。

三、温州市高校毕业生流失问题

(一)温州籍高校毕业生“离温”之势渐强

根据浙江省2016-2018年高校毕业生就业质量年度报告数据,可以看出浙江省高校毕业生生源总数中温州地区的生源数为115364人,居全省第二(见表1,第一为杭州115468人),但浙江省普通高校毕业生流向温州的人数仅为86604人,居全省第三;净流失人才数28760人,流失率达到24.9%,温州籍高校毕业生且呈现加速流失的态势(见表2)。

表1 浙江省2016-2018年普通高校毕业生生源按地区分布情况表

表2 浙江省2015-2018年普通高校毕业生流向地区情况表

(二)在温高校毕业生“留温”意愿不强

本文以在温州高校就读的本专科生群体以及毕业5年内的校友为研究对象,通过QQ、微信发放调查问卷对上述对象随机进行了调研。共获得1217份数据,经过质量筛查,有效数据为1146份,有效率为 94.17%。

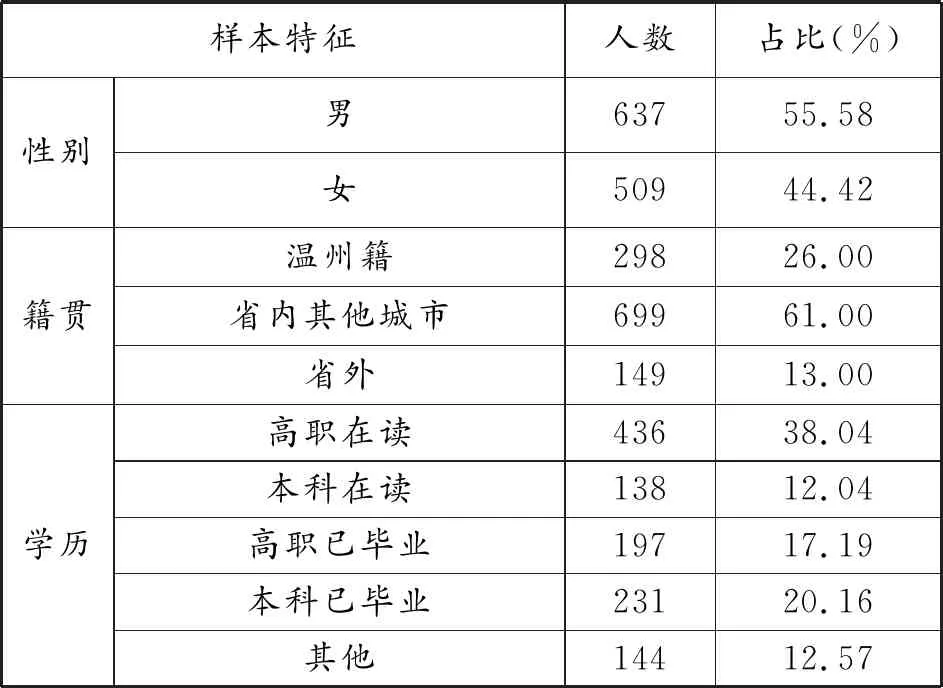

描述性统计发现,男性637人,占总人数的55.58%;女性509人, 占总人数的44.42%。籍贯方面,温州籍298人,占总人数的26%,浙江省内其他城市占699人,占总人数的61%,浙江省外149人,占总人数的13%。学历方面,高职在读436人,占总人数的38.04%,本科在读138人,占总人数的12.04%,高职已毕业197人,占总人数的17.19%,本科已毕业231人,占总人数的20.16%,其他144人,占总人数的12.57%(见表3)。

表3 样本特征

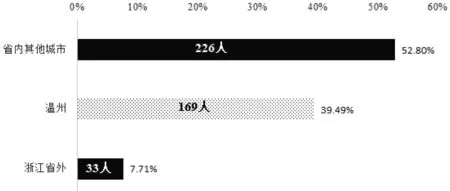

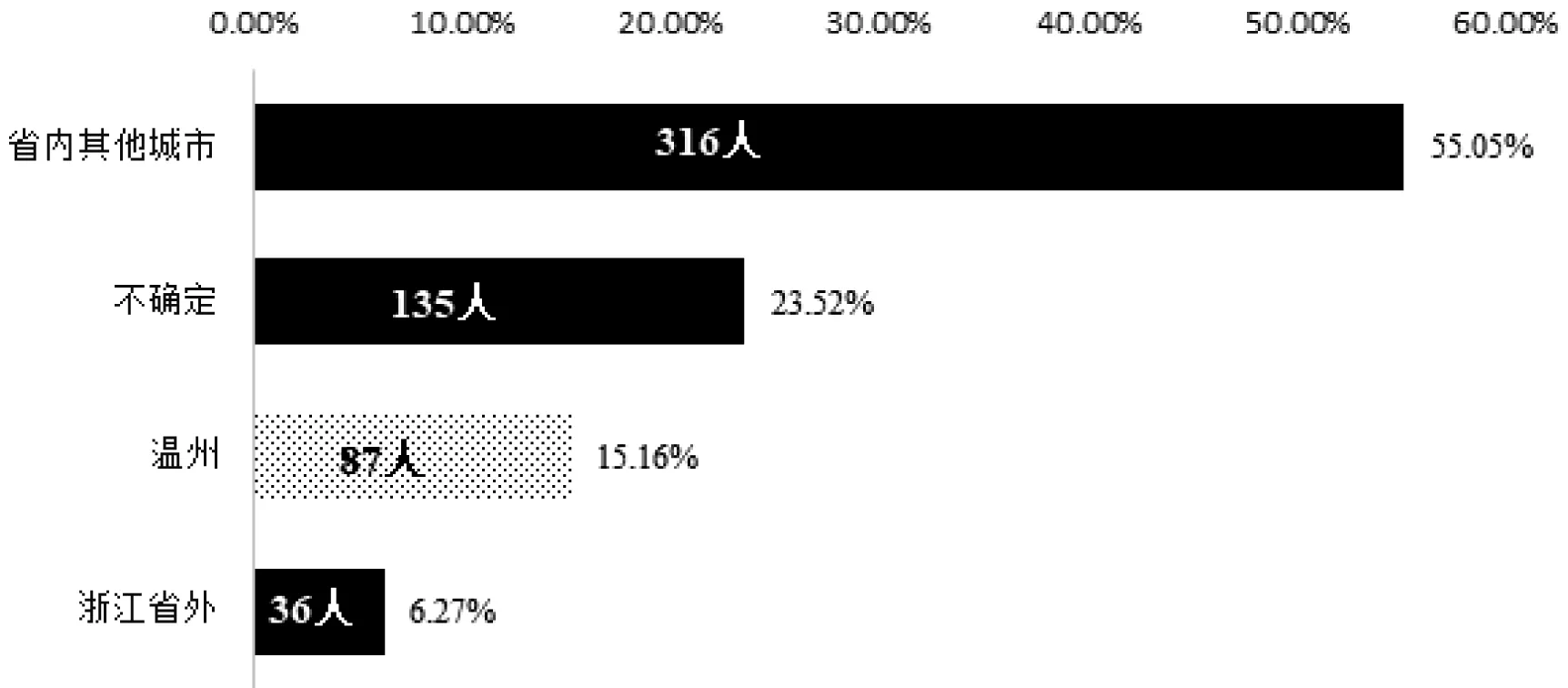

在高职、本科已经毕业的428人中,其就业创业所在的城市分布见图1,留温比例为39.49%,这一比例与《温州高校毕业生留温情况调查报告》统计的近三年来留温率保持37%左右基本吻合,说明该问卷调查具有较高的代表性。在高职、本科在读的574人中,毕业后打算就业创业的意向城市分布见图2,从整体来看留温比例不是非常乐观。这与毕业生座谈会反映的情况相符,有相当一部分同学将温州作为一个跳板,工作2-3年之后再到一线城市或省会城市发展。

图1 毕业生就业创业所在城市分布

图2 在校生就业创业的意向城市分布

四、温州市高校毕业生流失原因分析

(一)城市吸引力不强

百度地图发布的最新一期《2019年第一季度中国城市活力研究报告》,温州的城市人口吸引力指数排名第33位,同比环比均呈下滑态势。

随着杭州城市快速发展,落户门槛的降低,对温州人才的虹吸效应明显,2018年杭州常住人口增长33.8万人,温州仅增长3.5万人(见图3)。调研中发现温州县市区的毕业生倾向于到杭州、宁波工作而非温州市区扎根。

图3 2018年浙江各城市常住人口变化情况

(二)高等教育规模问题

根据2018年浙江教育事业发展统计公报显示,截至2018年底,浙江省共有普通高等学校109所(含独立学院及筹建院校),温州占11所。温州高校招生计划数相对不足,以2017年全省地方属高等学校普通本专科招生计划情况为例,2017年温州市招生计划数为24391人,在全省排名第4位;每万人招生计划数为26人,在全省排名第7位(见表4)。

表4 2017年全省地方属高等学校普通本专科招生计划情况

(三)人才政策网络宣传不到位

大学生对人才政策了解不够,本调查通过李克特量表5级评分法,1代表“非常不了解”,2 代表“不了解”,3 代表“较为了解”,4代表“了解”,5代表“非常了解”,通过均值分析发现:在您对(拟选择)就业城市的人才政策是否了解这一项均值较低为2.88,表示大部分受访者对人才政策不是非常了解。以“温州人才引进政策”为关键词在百度上进行搜索,共得到相关页面2220000个(见表5),与周边其他城市对比网络宣传相关页面较少。

表5 浙江省内部分城市网络媒体人才政策宣传情况

五、温州市引进高校毕业生的对策建议

2018年以来,全国超过100个城市发布或更新了人才政策,城市间的人才竞争愈演愈烈,如何吸引人才、留住人才、用好人才,已成为各地经济发展的关键突破口。Winters研究发现某地区具有大学文化程度的成年人口比例与该地区未来人口的增长显著相关[8],说明城市的人才存量与引才能力形成正向良性循环。因此亟需加强对高校毕业生的引进工作,结合温州实际情况提如下建议:

(一)实施温籍人才回归计划

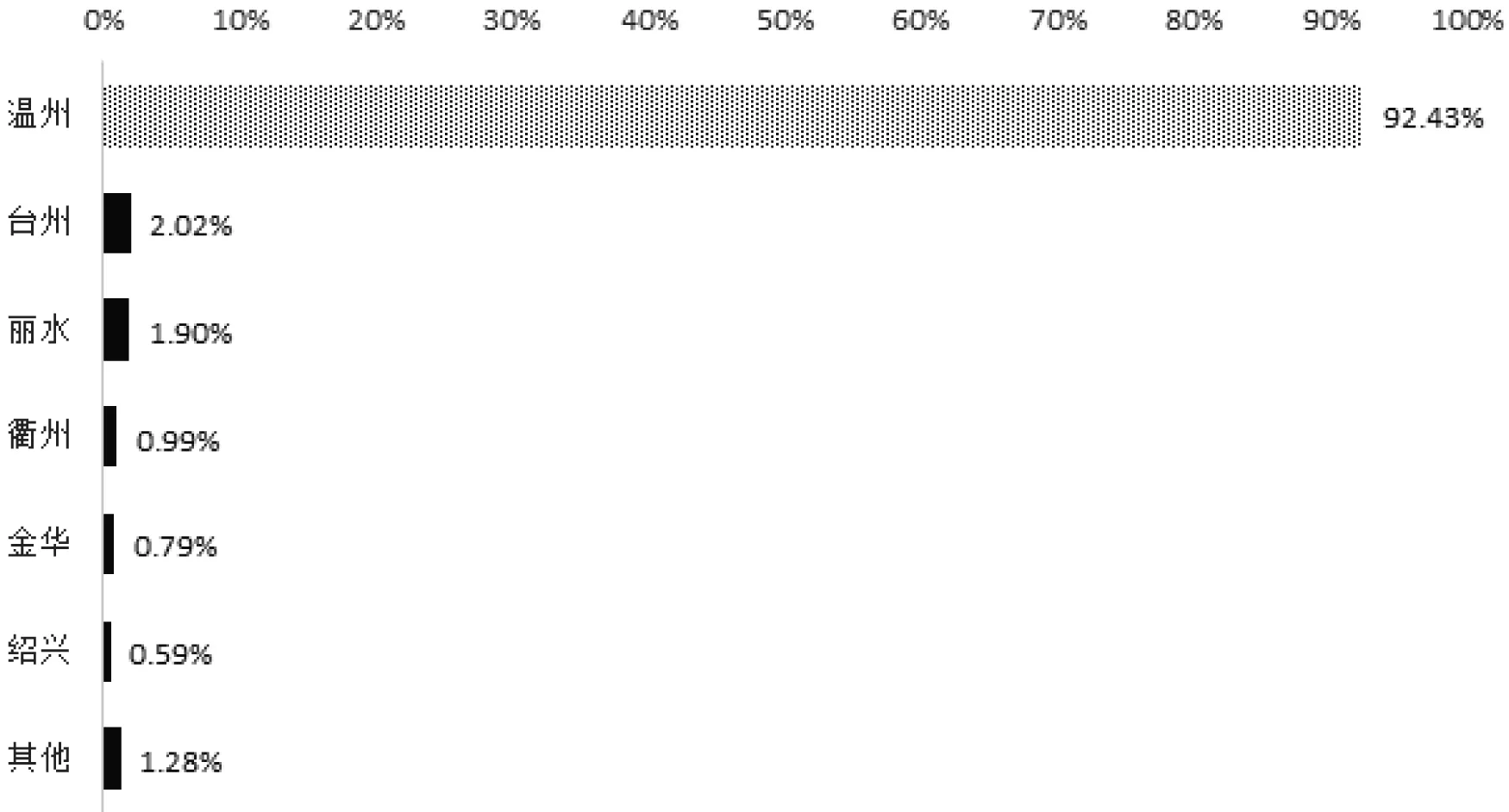

2018年温州市区引进人才发放就业补贴共4658人,其中专科2127人,本科2366人,硕士163人,博士2人;其籍贯分布情况见表6。籍贯为浙江省的占87.05%(见图4),其中省内籍贯为温州市的占92.43%(见图5)。可见,实施温籍人才回归计划的重要性。

表6 2018年温州市区引进人才(发放就业补贴部分)的籍贯情况

建议由相关部门牵头,经常性组织在外温籍大学生回温参加各类活动,如开展“温州学子家乡行”暑期社会实践活动、就业见习、行走温州等活动,提前进行人才政策宣传,吸引未来的人才资源,推动温籍人才回归计划。

图4 2018年温州市区引进人才(发放就业补贴部分)的籍贯情况(全国)

图5 2018年温州市区引进人才(发放就业补贴部分)的籍贯情况(浙江)

(二)扩大高等教育的规模

鉴于高校毕业生规模与留温人才数量的正相关性,建议扩大温州市高等教育的规模,增加本区域的人才培养体量。

第一,扩大温州现有高校的招生规模。浙江省地方属高等学校普通本专科招生计划在2018年出现增长(比2017增加了约5%),随着高等教育普及化阶段的到来,在未来几年,招生计划会有所增长,温州高校应当把握这一机会,争取实现招生计划数的扩大。第二,开放办学,合作办学,促进高等教育融入温州经济社会发展。支持和鼓励高校与科研院所、研发机构、大型企业等主体进行联合办学,合作培养学生。加强与国内外大学合作,引进一批知名院校在温州设立校区、研究院等。支持温州高校加快“双一流”大学建设,吸引各地学子来温求学深造;出台政策鼓励在温高校主动与温州市及其周边县域的政府、企业在人才培养、技术创新、就业创业等方面开展合作办学,如成立行业学院、科研平台等,落实留温工程,减少毕业生流出。第三,争取创办新大学,尤其是与温州产业紧密相关的院校。温州市工科类高校尚属空白,相关专业数量有限,建议出台配套支持政策,借助温州市产业优势,增设院校,大力发展新产业相关的新兴工科专业和特色专业集群。

(三)动态优化人才政策

第一,构建人才政策评价体系。各城市之间的抢人大战已成常态,各地的人才引进政策不断推陈出新,各项招引力度越来越大。为保障人才政策的有效性和持续性,建议构建“引得进、留得住、用得好”三维度的人才引进政策评估体系,试行招才引智工作考核办法,奖励优秀、鞭策后者。第二,构建人才事业发展平台。紧紧抓住历史性机遇,在“大建大美”中扩大温州城市规模,提升温州中心城区首位度和辐射带动力。人才都非常渴望有事业发展的平台,地方政府应将招才引智与城市发展深度融合,进一步扩大主城区,提升城市能级,让人才找到发挥聪明才智的广阔舞台,是留住人才的最佳手段。第三,构建人才新型社区。在宜居、宜业、宜创区域,规划布局和建设集居住、消费、医疗、教育、文娱等生活要素为一体的新型社区,建立若干“人才社区”和“大学生主题社区”,提供符合青年人才需求的特色优质物业服务,营造人才创新创业氛围,推动各类人才的集聚。第四,构建人才“深造”教育平台。积极探索人才实践培养机制,满足人才自我成长、自我提升的需求。健全人才“深造”机制,加快形成充满活力的人才管理和运行机制,充分调动广大在温人才的积极性、创造性。第五,构建人才政策宣传体系。加强宣传和舆论引导,加大、加密对温州人才政策的宣传,树立温州求贤若渴的城市形象,合力讲好温州故事,共同发出温州声音,一起展示温州形象。营造尊重人才的社会环境,创造宽容友善的文化认同氛围,增强温州的凝聚力、包容性和认同感。

六、结论

由于一线、新“一线”城市对非中心城市的高校毕业生有较强的吸引力,形成了人才的虹吸效应,导致非中心城市的人才流失。不同城市或相同城市的不同阶段情况各不相同,因此在制定人才政策时不能盲目跟风,各地在不同时期应根据自身特点进行动态调整。高校毕业生资源是非常重要的人力资源,各地区高学历人才存量与引才能力形成正向良性循环。因此,需要政府、高校、企业多方联动,形成引才合力,不断加强对高校毕业生的引进工作,让城市经济社会发展更具活力。