“工匠精神”是泰顺石雕之魂

摘要:“工匠精神”是在十九大前出现的新名词之一。它是工业经济时代的产物,是精致化生产的要求,是制造大国到制造强国的精神动力,更是人类艺术宝库中的一朵奇葩。

关键词:工匠;工匠精神;泰顺石雕;艺术魅力

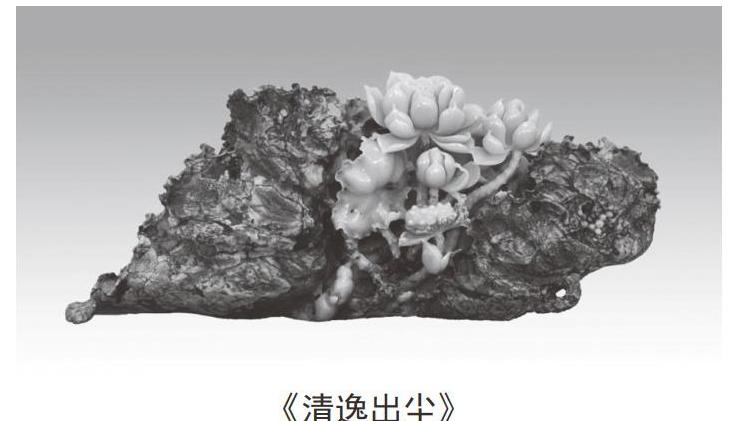

石雕历史悠久,文化源远流长,在这个漫长的历史发展中,石雕艺术也在不断更新进步。作为一种人文创造,泰顺石雕始终以其独特的艺术形式展现、丰富着浙江地方民间美术的历史与文明;作为一种视觉艺术,泰顺石雕以它的发生发展记载、构筑着浙江地方民间美术演进轨迹与繁荣景象。多年来,泰顺石在石雕艺术家们的智慧和汗水里生根发芽,艺术赋予泰顺石以特殊的生命,泰顺石雕寄托了他们对大自然的赞美和美好生活的向往。

在民族工艺发展的历史长河中,以独特的艺术形式展现魅力的泰顺石雕经过了悠久岁月的洗礼,已经成为了泰顺、乃至中国历史上别具特色的非物质文化遗产。

千百年来,泰顺石雕用它丰富的艺术语言,诉说着泰顺民间艺术的文化内涵和民族工艺的文明历史。在我们泰顺人眼里,泰顺石雕早就成为了我们民族情感的寄托,它记载着泰顺的民族历史,传承着泰顺的民族文化,泰顺石雕已然成了泰顺人的灵魂,成了泰顺的一种文化。

然而泰顺石雕能有今天的成就,则离不开身边那些默默无闻、不断耕耘的能工巧匠们,他们身上的这种工艺绝非一朝一夕就能练成。每一个工匠的背后,都蕴含着“苦其心志,劳其筋骨”的辛酸与泪水,都是在重重的矛盾和艰难中渐渐成熟起来。

然而,对于泰顺石雕雕刻制作的特大型工艺品来说,所需的工匠,是不同于艺术家那种孤独性的探求。因为,一个工匠,形单影只,太渺小,聚不起足够的力量,跟不上行业竞争的步伐……

为此,“满园春色關不住”的工匠是泰顺石雕雕刻发展的必然选择,朝着这个方向走,可以看到美好的希望。我们看到,一种精于工、匠于心、品于行的工匠精神正在这片沃土激荡。

如果说:把工匠精神比作软件,而硬件则是能工巧匠,没有硬件的支撑,软件就成了空中楼阁。能工巧匠们把工匠精神落实在每一个生产企业,注入到每一件中国制造,不断雕琢产品,不断改善工艺,精心打磨、逐步完善,只为创作最优质的作品,最好的质量,传递更多的中国文化,体现更高的精湛技艺。传承工匠精神,需要从青少年开始培养,树立“诚实、勤劳、有爱心、不走捷径”的价值观,要有工匠精神,从“匠心”到“匠魂”。

这世界上有两类人。一类是喜欢和人打交道的,一类是喜欢和事物打交道的。而我们这些石雕工匠就属于后者,我们对于钻研事物本身的热情,远远超过和人打交道的热情,这是安心埋首于技术的必要条件,我们每天都在基层忙碌,每天几乎都是重复的工作,虽不是千篇一律,但是几乎类同,可能有的人会认为,每天做重复的事情无法得到进步,但技术的重复绝不是一种单调的重复。恰恰是在重复中,我们的手艺变得越来越熟稔,越来越精湛,也越来越有新的花样和创意。

并非每个人都适合钻研技艺。有些人重复做一件事情几个月,一两年,已经无比厌烦,但真正的“工匠精神”,总是出自于几十年日复一日的重复工作。

我们这些石雕工匠们,每一天也都在修行、修心、修技、修身,修的过程中总会彷徨、总会迷惘,总会退缩,甚至想要放弃,这都是很正常的事情,但最终我们要不要选择坚持,决定了一切。技术没有捷径,技术没有止境,技术拼的就是过硬,但是我们不能忽略的是一个瞬间迸发出的灵感和快乐,苦尽才会甘来,熟能生巧之后,那些信手拈来的创意才会大驾光临。

任何卓越的成果背后都有枯燥甚至令人难受的坚持,精彩纷呈的背后不光是灵感,更是日复一日的练习和打磨。当灵动的制作过程最终凝固成曼妙的成品,在这件固定的成品背后,是多少次的修缮和试错?技术之难,在于细节的复杂。它考验的并不是宏大的构想,而是每一处细节应当如何处理。工匠精神,考验的是一个人的热情、耐心,和逻辑。这不仅是体力活,还是脑力劳动。不但要克服未知的困难,还要解决如何改进创新的问题。更要经常面对挫败。要经历无数次的绘图修改,才能把一个好的构想和设计最终凝固成美丽的成品,但作品完工的时刻,所有的努力才得到回报。而那些牺牲掉的半成品、残品、次品,都是我们不得不上缴的学费。

所有的物质都有生命,问题在于如何唤醒它们。这句话并不是说物件可以通灵,而且说,当我们在一件物体上倾注我们的大量精力和心血,这个物件上就会越来越多地附着创作者的性格特征。当你触摸一件物品的质感时,你会感到轻微的、细腻的、不可言状的生命力在悄然地张扬和生长。古人云,诗品出于人品。艺术品又何尝不是如此呢?赋予无生命的物质以生命,以性格,当几十年甚至几百年过去,作品,依旧是创作者的代言人。作品,是证明自身价值与自我实现的最好表达方式。

工匠,不是机器人。工匠精神,是创造精神。工匠精神,就是要比好,做得更好。即使我们并不知道,好的极限在何处,但我们仍然要努力攀登。在寻找的路上,我们度过丰富的一生,用创造来填平无聊,用作品来代替生命自身的延续。

参考文献:

[1]蔡志刚.民间传统工艺(石雕)专业——泰顺县职业教育中心的省级优势特色专业[J].职业教育(下旬刊),2018(09):12-14.

[2]荆玉晴.中国制造呼唤工匠精神的回归与重塑——兼论职业教育与工匠精神[J].山东农业工程学院学报,2017,34(03):92-95

作者简介:王家少(1983-)男,1999年追随中国工艺美术大师潘成松学习石雕技艺,终于在三年后略有成就。近十多年不间断探索钻研和学习深造,为其累积了丰富的石雕创造经验,掌握了较高的专业技能和艺术修养。在创作的同时始终保持一颗初心积极向上,不断创新,尤其擅长雕刻花卉,例如荷花,赢得社会各界人士的好评。