外交话语的语篇构建与叙事策略

——以崔天凯大使在美国主流媒体上的篇章为例

徐品晶

(福建工程学院人文学院,福建福州,350003)

一、研究背景

媒体是一个国家对外话语传播的重要途径。媒体不仅影响受众“想什么”,而且在价值观上影响他们“怎么想”。在当今世界舆论场中,中国应当超越自说自话或自证清白的境界,从“以我为主表达”到“世界为我表达”的传播方式转变,讲好中国故事,传播中国声音。[1]

2020年,一场突如其来的新冠肺炎疫情肆虐地球,目前已持续扩散蔓延至一百多个国家和地区。据报道,截至2020年5月30日,全球累计确诊病例已超过600万(其中美国已超过178万),全球累计死亡病例近37万(其中美国已超过10万),而且还在呈上升趋势。[2]为应对这一全球重大突发事件,中国既同世界卫生组织(WHO)紧密合作,又与相关国家密切配合,公开、透明地向世界阐明中国政府针对疫情所采取的防控措施,分享防控经验,捐赠防疫物资,驰援国外抗疫。而与此同时,一些西方国家,如美国的部分政客和主流媒体则将其本国利益置于全球公共卫生安全之上,大肆散布“政治病毒”和“信息病毒”,挑起种族歧视和排外情绪等。与新冠病毒这一有形病毒相比,这些“无形病毒”更具毒害性和迷惑性,为此,外交部发言人、驻外使节纷纷借助各种外交场合,向世界发出中国声音,展现了负责任大国的形象和担当。

批评性语篇分析(Critical Discourse Analysis,简称“CDA”)又称“批评性话语分析”,属于“批评语言学(Critical Linguistics)”范畴。本文运用CDA的相关理论,基于崔天凯大使2020年2月6日、2月9日、2月13日分别接受美国全国公共广播电视公司(PBS)、哥伦比亚广播公司(CBS)、全国公共广播电台(NPR)的系列专访,2月28日在《今日美国报》(USA Today)发表题为“中国筑起抗疫长城”的署名文章,以及2月1日在美国圣迭戈市“中美关系论坛”上发表演讲的语篇内容,分析语篇的文本建构与句式功能,进而从语篇的范式构建和语篇的社会实践层面,审视文本结构背后复杂的语言、权力和意识形态之间的相互关系,从外交话语的叙事策略角度为增强中国国际话语权提供一种范式参考。

二、语篇的文本构建:词性、语态与句式的功能意义

媒体报道往往是一个被动书写的过程,也就是一连串角色与事件的“议程设置”(agenda -setting)过程,所选择的角色与事件由于其重要性的差异,有些被强调,有些被边缘化。[3]费尔克劳(N.Fairclough)与卢曼(T.Leeuman)都指出,在处理文本的书写策略时,哪些人该突出和现身,哪些该纳入背景或引入预设等,固然有一些技术性的选择,但主要是与文本的建构意图和媒体的立场观点密切相关,通过语言要素对角色配置的选择与安排,展现交际双方背后所秉持的原则和立场。[4]

(一)词频分析与角色意义

语篇分析通过对各种书面或口头的符号、象征、文本进行解剖,批判地审视权力与意识形态如何在话语中得到适切的表达,其方法论主要基于以韩礼德(M. A. K. Halliday)为代表的系统功能语言学上,但也包含其他语言理论中的有关概念与方法,如奥斯丁(J.L. Austin)与塞尔(J.R.Searle)的言语行为理论、乔姆斯基(N.Chomsky)的转换生成语法等。[5]为从整体上洞悉文本的建构意图,在本章节中,笔者应用Wordsmith5.0软件,选取崔大使接受上述专访中具有代表性的NPR记者的实录文本进行了词频分析,剔除文本中的虚词与小品词,产生出有意义的词云图,见图1。

图1 崔大使接受NPR记者专访实录词云图

从批评语言学的观点来看,人称代词的选择往往受到交际双方的社会地位、权力关系和亲疏程度的限制。[6]从词云图的显示情况和人称代词的词频检测结果来看,“we”高居榜首,其次是“you”。经笔者进一步比对文本发现,“we”绝大部分体现在崔大使的话语中,“you”绝大部分出现在记者的提问中。从听话者的角度来划分,英语中的人称代词往往分为内包(inclusive)和外排(exclusive)两种用法。“we”通常旨在拉近与听话者之间的距离,给人一种平等参与、休戚与共的效果;“you”则可疏远与听话者的距离,产生一种不信任或界限分明的陌生感。面对正在蔓延到世界其他地区的新冠疫情,崔大使的观点是:我们正全力防控(We're doing our utmost to…);我们两国应该紧密合作(…our two countries should really work closely together to…);我们这样做是为了更广泛的全世界的利益(We're doing this in the larger interests of the entire world),从他的言语中,“we”不断扩大,从中国,到中美,再到世界,把读者纳入与发言人同样的群体和位置。毕竟在全球化时代,各国利益交融,命运与共,面对公共卫生事件,只有团结合作,才能真正维护好共同的利益。相比之下,美方的言行既不符合事实,更不合时宜,从指责(You needed…)到怀疑(I need to ask about…)再到脱钩(the idea of decoupling)等,充斥着他人的话语和面对“国际关注的公共卫生突发事件”的排他性思维,与一段时期以来美国一些媒体针对疫情的种种不实报道以及部分官员的逆向做法如出一辙。

从意义分类上看,情态动词可分为表达愿望、期盼的“will, would, can, could”,表达强调、加强语气的“must, need to, have to”,以及表达委婉建议与请求的“shall, should, may, might, would rather to”等。根据词频分析,在文本中,have to,should,could的使用频率依次排在崔大使话语中的前三位,如,We have to do our best to reach that goal;You have to base yourself on evidence and science; I don't think that should happen. And I don't think that could happen…话语主体通过情态动词的反复使用,意在强调、表达这样一种观点:在疫情面前,必须以人民的健康为唯一目标,强调信息发布的科学性和疫情防控的成效性;中美关系如此紧密,不应该、也不可能出现倒退或所谓的“脱钩”等现象,委婉地表达了中美两国合则两利、斗则俱伤的相互依存关系。

通过对文本中不同词性的词频分析得出,位居形容词、名词、动词前三位的分别是“economic,public, political”,“China, people, government”和“have, do,make”等。经进一步分析文本中这些高频词的搭配组合可以看出,NPR记者关注的是由疫情可能引发的经济损失、公共恐慌、政府失信于民、中美关系倒退等消极的主题,企图以负面的信息量构建一个不透明的、在某些地方出了问题的中国政府形象。相比之下,在崔大使的词语搭配中,遵循经济规律、尊重科学抗疫、关注公共健康、政府有为有力、中美合作共赢等构成了他的主要话题,展示了中国政府宁可遭受经济损失也要保障人民生命健康的责任意识,宁可被误解也要坚持以证据说话的科学态度,宁可自己付出高昂的代价也要顾及全世界人民更大利益的原则立场。

(二)语态、句式与交际效果

韩礼德将语言所必须完成的功能归纳为三类,即概念(ideational)功能、人际(interpersonal)功能和语篇(textual)功能。概念功能表达主客观世界存在的人物和事件;人际功能反映人与人之间的关系;语篇功能把语篇与语境相联系。[7]在新闻语篇中,表达人际功能的情态系统除了情态动词、情态形容词和情态副词外,还包括时态、语态、句式等,这有助于语篇分析者从整体上了解语篇的交际目的和以言行事的施动效果。

在许多情况下,现在时态并不表示时间,而是表示普遍性的真理、始终存在的状态、习惯性或连续性的行为和过程等。[8]在专访中,崔大使的话轮(turn)所体现的时态大多以交替使用的一般现在时和现在进行时为主,“we are doing…”的句式被他多次反复应用于抗击疫情的行动中,尤其引人注目,如,“We are doing utmost to contain and control the virus.”“We are providing…all the figures… to make people reassured that…”等等,它传递一种“疫情就是命令”的交际意图,强调行为动作的紧迫性和任务的艰巨性;又如,“We take care of public health needs…we respond to epidemics.” “We welcome experts of all countries to come to help us.”“We appreciate that the world is helping us.”等等,这些句子的谓语动词本来也可以用进行时态来表达动作的时效性,但与时效性相比,用一般现在时来表达动作的习惯性或连续性更符合中国政府的一贯立场和负责任态度。

在新闻语篇中,语态反映的是施动者、过程、目标之间的关系,体现说话者对某种行为的态度。[9]专访中的主动语态占了绝对的优势,主动语句突出施动者的立场意志,其语序安排方式更能准确反映出抗击疫情所采取的“以我为主、快速反应”的主体行为,反映了一个负责任大国的主动担当态度。专访中也有以目标为主语的被动句,把施动者放在不显著位置或取消施动者,如,“People's daily necessities have to be provided”;“So everyone who needs, who requires medical treatment will be included, will be covered”等,体现了“以人民为中心”的中国政府执政理念。新冠疫情在中国迅速得到控制,国内现有累计确诊病例82999例,累计死亡病例4634例。[10]对比美国超170万的确诊病例、超10万人死亡的惨状[11],不管从数量上看,还是从两国的人口比例结构上看,都相差悬殊,中国政府防控疫情的成效与社会治理能力在这些数字对比面前不证自明。

仅凭摆事实讲道理,往往不足以达到说服他人的目的,而句式运用却常常能加强发话人应用语言影响他人的能力和权力。就文本的主体部分而言,其表达方式以叙述为主,通过动作小句,增强抗击疫情的紧张感,以当事人的主体位置统领几个复句,增强语篇的节奏感,同时又用一连串的情态助词与句型短语,构成排比形式,增强话语的气势与感染力,以言行事,达到说服别人或影响并改变别人态度和行为的意义潜势。如在首个话轮中,针对NPR记者把肺炎疫情夸大为3个“危机(crisis)”的提问,崔大使连续用了6个“we”做了概述性的回答,等于含而不露地告诉记者,这只是一次面临病毒的挑战,而不是对方所说的经济或政治危机。又如,在回答中美经济是否“脱钩”时,崔大使连续用了3个排比句,寥寥数句,却一语中的,与NPR记者为美国商务部长的不当言论做结巴饶舌的辩解形成强烈的反差。

三、语篇的范式构建:外交叙事的国家印记

话语实践分析主要有两个目的:一是弄清说话者对话语命题所承担的责任程度;二是了解说话者与听话者之间的社会距离与权力关系。作为驻外使节,崔大使不是一个独立的个体,而是处于一个国家关系网络中的代言人,其话语的生成并非完全是其个人的自由创造,它必定要与特定的国家意志相联系并受其制约。[12]对外话语叙事可以从大度与气度、适度与力度等方面考察文本的范式构建,通过语境化的解读,识别其所处的时代层面,展现外交话语在社会领域中的位置与影响力。[13]

(一)外交话语的大度与气度

一个人的思想取决于他的社会站位,不是人的意识决定人的存在,而是社会存在决定人的意识。[14]崔天凯大使的教育背景和工作履历印证了其话语生成的社会学逻辑,早年的专业外语学习与留学经历,长期在外交部、联合国以及驻日、美使馆等多部门、多岗位的职业外交生涯,其话语实践不可避免地体现了大国应有的自信风度与包容气度。

新冠肺炎疫情发生后,特朗普和美国一些主流媒体将新冠病毒称为“中国病毒”(Chinese Virus or China Virus)[15];《华尔街日报》甚至在标题中称中国为“亚洲病夫”(Sick Man of Asia),将病毒与中国国家形象捆绑在一起[16];美商务部长罗斯称,疫情有助于部分就业岗位回流美国等[17]。这些“无形病毒”违背了国际法准则,也悖离了中美两国的共同利益。作为驻外使节,驳斥那些对华不友善言论,不仅要有高度,还要提高准度,把握尺度。崔大使接受专访的3家媒体,都是美国全国性的传播机构,拥有广大的受众和相当的影响力;其发表署名文章的《今日美国报》也是全国性发行的报刊,发行量居主流报刊前列;“中美关系论坛”是中美政、商、学界精英的舆论平台,对中美关系走向有很强的导向作用。在这些媒体、平台上面对面讲述中国故事,不仅能最大程度上改变或者消除不真实的或被扭曲的对华印象,还可以加大对外宣传和争取美国民众支持的力度。如,PBS记者借助此次疫情危机,企图以偏概全,偷换“政府”概念的内涵与外延,直接歪曲中国政府“出了问题”(something wrong),崔大使对此明确予以指正:正如美国政府一样,中国政府也分为多个层级。政府出现失误,这是自然不过的现象,美国也不例外;但如果将每一个基层政府的失误都归咎于中央政府,这是偏颇且不客观的。正如几年前卡特里娜飓风给美国路易斯安那州一些城市带来的混乱与无序,其道理就不证自明。又如,CBS记者认为武汉“封城”举措限制了人的自由,暴露了中国治理体系的弱点,崔大使则强调指出,“封城”是“我为人人,人人为我”的范例(a real example of one-for-all , and all-for-all situation),这才是中国为防止疫情扩散,对世界所持的负责任态度。事实证明,该采访后3个月,在全球范围内众多城市不但“封城”,英国、加拿大、意大利、西班牙、南非等众多国家甚至“封国”。

(二)外交话语的适度与力度

新闻语篇总是试图在言语中植入意识形态的力量,话语中的价值观选择并不一定全部是讲话人有意识的倾向性表达,相当一部分是源于话语类型本身的意义潜势。作为一种社会身份的特殊形式,国家形象的产生、再生产,形成或是瓦解都是通过这样的话语形式来完成的。[18]

西方发达国家凭藉自身媒体的强大影响力,对他国进行带有偏见、不客观的分析报道,容易给一个国家形象的建构与解释带来消极负面的影响。有研究指出,相比于国内新闻,美国媒体在外交新闻报道上显得更加偏颇,其构建的中国国家形象具有很强的意识形态色彩。[19]作为维护国家利益的外交战线和捍卫客观事实的舆论阵地,外交部近年来越来越注重及时发声与主动回应。通过梳理崔大使接受上述媒体访谈的几次话语文本,发现其重点围绕疫情防控、中美关系和国际合作等3个主题,体现其内容意义的遣词造句也是对国家外交政策的再阐述过程,展示了中国外交话语一以贯之的立场原则,如在“中美关系论坛”演讲中,崔大使指出,“一个健康稳定的中美关系,是构建人类命运共同体不可或缺的组成部分”[20];在 “中国筑起抗疫长城”的署名文章中,他再次强调,“中美作为国际社会重要成员、全球最大的两个经济体,更是需要合作应对全球性挑战和问题,因为这攸关两国17亿人和世界70多亿人的福祉。”[21]

可见,中国的国际形象在一定程度上取决于外交层面上的话语实践。驻外使节的话语策略,既要针锋相对,选准角度,也要讲究共情,把握尺度;既要讲好本国国家故事,又应选择与之相适应的驻在国媒体平台,及时回应国内外公众关切的话题,不给国际媒体造谣、传谣、捧杀或唱衰的机会。

四、国家话语权构建:语篇的社会实践意义

批评语言学理论认为,哪里有话语,哪里就有权力。权力始终是在交锋与斗争中被赢得、被使用、被维护或丧失。[22]对语篇的分析,离不开对话语实践过程及其所发生的社会语境的分析。话语的社会实践分析把话语置于相互交锋的社会关系中,注重分析话语实践如何影响并重构已有的话语秩序和叙事方式,甚至影响国家形象的形塑过程。

(一)话轮交互与主体博弈

语言并非一种客观的思维工具,话语参与者在实际会话中所拥有的权力,以及他们的身份和地位,通常是不对等的,每一次的语言运用都是行使、再生或者颠覆权力的工具,体现了话语者对已有话语秩序的表达与抗争。作为展现国家气质和阐述对外政策的窗口,大使的讲述,便是中国故事,与其相适应的话语博弈,也体现在话轮的分配与取舍中。

媒体的每一次访谈或报道实际上就是一次对他人或他国辐射影响、施加权力的延伸。在访谈类语篇中,记者往往处于支配地位,掌握着生成话语的主导权,可以决定语篇中“说什么”和“不说什么”,以及“怎么说”。处于权力较小一方的受访者,如果认为权力较大一方的内容和措辞不能接受,就会试图采取行动,依赖他所能调动的各种资源,干预事件顺序,改变事件进程,使之产生一种特殊的意义和效果。[23]如,NPR记者把新冠疫情定性为由公共卫生危机引发的经济和政治危机(crises),而崔大使认为疫情是对中国和整个国际社会的一个巨大挑战(big challenge);在疫情的防控举措上,NPR记者的态度是质疑与不信任(doubt and lost credibility),崔大使表达的是信心与责任(confidence and responsibility);在中美关系方面,NPR记者习惯使用“紧张”(strains)、“脱钩”(decoupling)等消极词汇,而崔大使侧重的是“合作”(cooperate)、“紧密联系”(intertwined)且“相互依存”(interconnected)等积极词汇。类似的成对词在PBS、CBS记者访谈中也比比皆是,它们被选择和应用,无不取决于这些媒体的立场和观点,也宣示着话语具有的社会建构功能,既形塑社会实践主体的行动方式,又被社会实践主体所形塑,与之相应的话语权也在相互博弈中此消彼长,影响或重构着现有的话语秩序。

由此可见,用语言给事物加贴的标签,不一定反映事物本身的固有特性,人们对事物和经验的不同看法,会导致不同的社会实践结果,具有鲜明的叙事策略。特鲁(T.Trew)把上述这样的成对词(组)叫做“争议性纵聚合关系语言项”(dispute paradigm),即在某一场合可供选择的一组词,其中每一个都表明一种不同的意识形态立场。[24]

(二)作为新闻的语篇价值与话语权的传播技巧

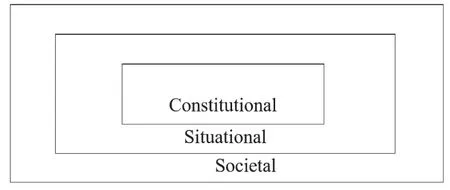

权力通过话语的社会实践与媒体传播实现权力的控制过程。费尔克劳(Fairclough)把人与人之间关系的社会组织机构分为三个层次,即,机构的(constitutional) 、情境的(situational)和社会的(societal),见图2。

图2 费尔克劳从微观、中观和宏观三个层次对语篇产生的意义分析

图2表明,语篇是一种社会空间,任何发生在语篇中的权力斗争都可以在这三个层面上进行分析。[25]这为进一步探索在多极化的世界中,一国媒体怎样应用话语体系来争夺国际话语权提供了基本的理论指导。

首先,从机构层次上看,西方的传播媒体总试图向世人灌输一种言论与新闻自由、新闻报道客观公正的价值观。而实际上,任何新闻报道都取决于一整套人为的选择标准和被规约化了的筛选程序。[26]不管是PBS,还是CBS或NPR,都将中国视为美国最重要的政治和经济竞争对手,被选中的报道不可避免地会把所描述的内容置于某种信念或价值观的框架之内,不可能反映客观事实。代表国家利益和形象的大使阁下,不仅需要借助这些媒体阐明中方观点,也要采取必要的叙事策略,去抗击意识形态上的偏见和冷战过后的残余“病毒”。

其次,在情景层次上,随着中国综合国力和国际地位的提升,提高对外传播能力,争取更多国际话语权,已成为一种必然。然而,面对处于主导地位的西方媒体及其早已形成的傲慢与偏见,让世界接受真实的“中国故事”和“中国声音”并非易事。崔大使在美国主流媒体和刊物上的系列访谈及署名文章,改变了传统的对外传播方式和技巧,并借助西方话语体系的运作机制,让受众更便捷、更客观地获取有关中国的信息,在一定程度上抵销了美国部分主流媒体扭曲中国的主观倾向。

最后,从社会层次上看,对中国驻美大使的专访,表面上只是记者与大使间的话轮交锋,实际上它代表了美国社会中普遍存在的对中国的政治偏见与冷战思维,也映射了两国在政治、经济、文化价值观上的差异和冲突。虽然中美两国在经济、金融等领域已形成深度的相互依赖关系,但由于特朗普推行“美国优先”政策,中美之间仍可能发生一些潜在冲突,因此,双方都有必要保持畅通的沟通渠道,本着同舟共济的合作精神相向而行。值得一提的是,语言的智慧影响人们对事物的态度和他们的行为,由于崔大使应对得当,一个全力维护人民生命健康、为全球公共卫生安全作出贡献的负责任大国形象得以真实体现;一个信守承诺、谋求合作发展、不干涉别国内政的中国形象也通过国际电波和互联网得到有效的传递,并产生积极的影响。

结语

语言通过人类赋予世界意义,媒体传播作为一种话语权争夺的社会实践,又反过来影响或塑造人类的思维和世界观。崔大使以言行事,既有理有节,又绵里藏针,其态度坦诚,话锋犀利,将美国“两把尺子量世界”的价值观层层挑明,既表达了中国政府的执政理念,又树立了正面、积极的对外国家形象。

21世纪前后,批评性语篇分析与新闻传播研究的结合日益紧密,在新媒体时代,新闻的即时性、交互性及其跨时空性决定了新闻话语在及时、有效传递信息中的重要作用。当前中美关系复杂多变,两国虽然存在制度差异和理念分歧,但两国拥有广泛重要的共同利益。中美作为两个大国,在包括此次疫情防控等许多全球性问题上都需要进一步加强合作,才能共同维护两国关系和各方利益。通过此次国际社会共同战“疫”,身处一个地球村的人类命运共同体理念将更深入人心。