佤族翁丁民居寻踪

群山环抱,云雾缭绕,这是一处宛若仙境的世外桃源;草木筑寨,民风淳朴,这是一个让人魂牵梦绕的地方。这里就是云南临沧佤族翁丁寨。神秘翁丁,集尘世之淳美,令人无限向往。撰文 蒋凌 绘画 蒋凌

七月的临沧,适逢雨季。一切都在淡淡雨雾中若隐若现,婉约唯美。云雾中的佤族翁丁寨,更显得超凡脱俗、恬淡从容。因居大山深处,免受了外界干扰,这座佤寨虽历经400年风雨依然被完整地保留了下来。这是目前中国保存最为完整的一个原生态佤族村落。“翁丁”,在佤语中的意思为“云雾缭绕的地方”。寨如其名,此情此景呈现得恰到好处。

寨子依山而建,原来的老寨门设在山寨的低处。老寨门旁有一湾池潭,四周大树环抱,环境优雅。只是如今这老寨门早已被荒废,四周杂草丛生,失去了往日的风光。新寨门改设在山寨的高处,围寨的竹篱笆也已被石墙所取代。它们共同筑起了一座新的“围城”,保护着翁丁寨里的一切。

出寨来迎接的是年轻的“窝郎”——翁丁寨的第七代寨主。在佤语里,“窝郎”就是族长、首领的意思。窝郎一般为世袭制,职权很大,管理村寨中的宗教、政治和其他一切事务。但中华人民共和国成立后,窝郎的职权范围已缩小了许多,虽然名义上还是村寨的首领,享有一定的威信,但实际上只掌管宗教礼俗上的某些事务。陪同窝郎一起来迎接我的还有一位84岁高龄的魔巴老人。“魔巴”是寨中专门主持祭祀事务的德高望重的老前辈。在他们二人的引领下,我沿着石板路徐步走进了寨子,开始了一场别有风情的佤寨之旅。

一进入寨子,我便被眼前的一切震撼了。寨子里到处挂满了牛头骨,因为年月已久,上面都长满了青苔。更“夺人眼球”的是那竖在西北角墓地周围的人头桩,显得尤为阴森恐怖。原来,佤族早先素有“砍人头祭早谷”之俗,直到1956年此习俗才被全部禁止,后改用牛头代替人头。了解后,我的心里不禁“咯噔”了一下。这就是原汁原味的翁丁寨,一个充满原始野味的老佤寨。

据窝郎介绍,翁丁寨原有寨民107户500多人。只是随着时间的推移,如今大多数村民已搬迁至旁边的新村,现仍生活在寨子中的仅有21户100余人。他们是这座古老寨子最后的忠诚守护者。

直到现在,翁丁寨里的佤族人依然采用传统手工方式织布和裁制衣物。佤族崇尚黑色,因此他们的传统服饰多以黑色为主,并保留着最原始的样式。只是,如今除了妇女还穿着传统的佤族服饰外,寨中的男子和青少年基本都是现代的装扮了。

《取火种》 《寨桩与佤民》

此时,寨子里有人在忙碌着,几位村干部正在指挥着村民悬挂“酒坊”“文创手工作坊”“鸡肉烂饭”等黑底白字的招幌。显然,他们在为迎接更多的游客做准备。一位导游正带着一队游客在游览参观。当听到导游将“撒拉房”(公房)解释为“婚姻介绍所”时,窝郎不禁皱了皱眉头。他很担忧外人对佤族文化的随意解读会变成“以讹传讹”,更担心佤族的下一代很可能连自己的身世来源都讲不清楚。

传说,翁丁佤族是从葫芦里出来的人。他们生存和繁衍的发祥地是一个叫“巴格岱”的地方。过去,翁丁佤族人每年都要到巴格岱“司岗里”处剽牛祭祀。不过,佤族只有语言,没有文字。所以,关于他们的一切都只能靠一代一代的族人口口相传为继。

翁丁佤族与树木有着深厚的渊源。这里海拔1300米,年平均气温16摄氏度,尤其适合树木生长。翁丁寨周围树木葱郁,森林密布,树木成为他们最容易获得的一种重要生活资源。因而,他们的居住生活无不与“木”有着紧密联系。寨子里至今依然保留着老式寨桩、祭祀房、神林、木鼓房和100多间干栏式茅草屋。

千百年来,“树”一直被佤族视为神木。这里至今还保留了“拉木鼓”等神圣的祭祀活动。在这个节日的前一天,族内的族长和魔巴便会带着族人在半夜选好一棵高大茂密的树木,然后围绕大树举行驱鬼、献祭等仪式,接着连夜将大树砍倒,再按尺寸将树木凿出鼓耳,并系上藤条。到了第二天早晨,寨子里的所有人都要上山,一边唱着拉木鼓的歌,一边把树木送下山,然后交给木匠,接着木匠再将其制成木鼓。木鼓完成之日,要敲钟向全寨报喜,全寨人在晚上围着木鼓欢歌共舞,以示庆祝。“拉木鼓”是一项具有鲜明原始文化特性的祭祀活动,体现出强烈的自然崇拜和祖先崇拜特征。

继续往里走,我们就走到了翁丁寨的中心区——寨心。佤族称其为“撒斜门”,其中“撒”意为中心,“斜门”意为村寨。撒斜门的高台上有一个寨桩,上面挂满了鹅卵石器和三脚架、铁锅、支锅圈、蒸子、葫芦等生活物品。寨桩最高处是用龙竹编制的幡杆,顶部挂着篾条做成的谷花、谷箩和护花的花圈。这些物件中最重要的就是那些心形的鹅卵石器,那是寨心的“基石”,也是全寨人的精神寄托。佤族人认为,只要心诚,你所祈求的愿望就能实现。比如,寨桩上的苞谷秆就是人们为祈求粮食丰收、生活丰足而悬挂上去的。寨心是这座寨子的文化核心地标,佤族的所有祭祀和公众活动都在此地举行。

寨心的旁边就是撒拉房。撒拉房既是公共的休息空间,也是年轻人见面相识、谈情说爱的地方。现如今,因为年轻人大都已外出打工,所以撒拉房中大都是来这里休息的老人。这些老人无论男女都常叼着一个竹烟斗,一边吞云吐雾,一边谈天说地。老年妇女常会穿一身地道的佤族服饰,全身戴满了银饰,别有一番少数民族的意趣。

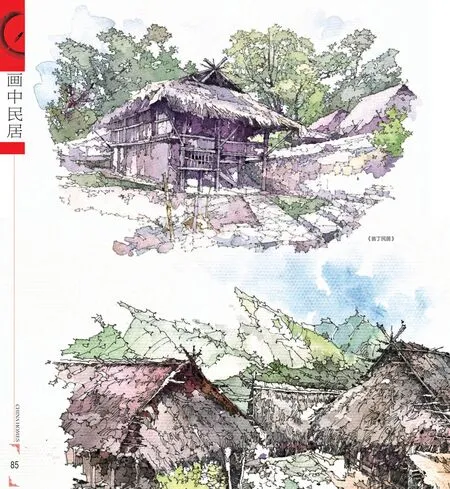

翁丁寨里的民居多为草木结构的楼房,主要有两种:一种是双层式的干栏式楼房,一种是单层式的四壁落地房。

干栏式楼房共有上下两层,楼上用于居住,楼下则用于饲养家畜和堆放柴火。依照翁丁佤族的习俗,楼内往往会设有三口火塘,即主火塘、客火塘、鬼火塘。火塘不仅是佤族人重要的生活设施,也是火神和祖先栖息、往来的场所。主火塘供做饭用,客火塘用作调制牲畜和家禽饲料,鬼火塘则专供祭祀之用。每年大年三十,寨子里各家各户都要举行“送旧火”仪式。除夕之夜,全家人在家中长者的指挥下熄灭所有火塘中的火,即为送旧火。送旧火,当然是为迎新火。次日大年初一,便是佤族的新火节。这一天,他们到山里用最原始的钻木取火的方式取新火种,并带回到窝郎家中燃成大火。然后,各家各户再从窝郎家中将新火种取回使用。这一天是灾难、饥饿、疾病的结束,也是吉祥、温暖、健康的开始。

《尖顶佤居》

寨子里另一种常见的民居是四壁落地房,又叫“鸡罩笼房”。这类房屋格局极其简陋,据说大多由新分家的年轻人居住。房屋不进行任何装饰,唯一值得一提的就是在房脊两头分别设计了一个用竹木制作成的燕尾,算是有几分精致。正因为简单,据说这种房子盖起来很快,只需一日就能盖好。建新房的时间一般选在农历八月(佤历十月)至春节期间。盖新房时,寨子里的村民都要来帮忙,大家分工合作,一日之内便能盖好。另需一提的是,他们在建房位置的选择上特别讲究论资排辈。晚辈的房子只能建在比长辈房屋地势更低的位置。

行走寨内,始终只观其表,唯有走进他们的屋内,才能更加深入地了解他们的生活。带着这份好奇,我走进了他们的屋子里。

佤族传统民居内的陈设很简单,无桌无椅,一张木板铺在地上,既是白天坐的地方,也是晚上睡觉的床铺。环顾四周,屋内几乎不进行任何装饰。唯一的装饰品也就是那种带犄角的牛头骨了。不过主人倒挺大方,又是倒酒,又是泡茶,令人备感温暖和亲切。

佤族人喝的酒一般是自家酿制的“泡水酒”。泡水酒的酿制和饮用方法有些特别。他们会将发酵好了的小红米或小麦等装入一个长竹筒内,然后倒入清水,再插入一根细竹管或胶管,用口吸饮浸泡的液汁,这种液汁即是水酒。佤族水酒为低浓度的水酒,有清凉解渴、消积化食的功效。

饮茶同样是佤族一直保持的一种生活和待客习俗,佤语称之为“枉腊”。这是一种独特的饮茶方法。泡茶前,需先将茶叶放在一块薄铁板上,然后把铁板放在火塘上烧烤,至茶色焦黄散发出香味后,再将茶叶倒入开水壶内里泡煮。这样煮出来的茶水苦中有甜、焦中有香,令人回味无穷。有的还会将姜、桂皮、盐和茶叶一起放在陶罐中泡煮,如此便更是别有一番风味了。

茶过三盅,话依然投机,可天色已暗了下来,我只好与主人辞别,乘着暮色到了窝郎家。一进门,眼前一亮:这屋内明显进行过简单的室内装修,摆放着沙发、茶几、板凳等少量家具,墙上还悬挂着象征窝郎权威的佤刀。

彼时,窝郎一家已经准备好了丰盛的晚饭来招待我,让我倍感荣幸。只是有一点令我感到不好意思:按照他们的习俗,用餐时须先由家中的男人和客人一起用餐,等我们吃完了,妇人才能用餐。即便是老窝郎的夫人、新窝郎的母亲,也要在我们吃完后方才开始用餐。这也许正是旧时社会的尊卑关系在如今佤族人生活中的具体体现。

饭罢,夜色已深,我被窝郎安排住在主楼旁边的客房里。客房虽不像城里的客房那样各类家具一应俱全,但已相当不错。最重要的是,能在翁丁寨度过一个有云雾、树林、虫鸟陪伴的夜晚,我已是心满意足了。打开窗,望向远方,夜色深邃,一片云雾环绕的山峦在眼前若隐若现,我感到自己仿佛真的到了“太虚幻境”一般。